地景与书写

——一部明代山志的社会生命史

张先清

对于一座山而言,山志的编纂意味着山岳被赋予了文化史的特殊意义,即从作为自然属性的“物”进入到了文化属性的“造物”,成为自然—文化的复合体。作为地球地质构造的产物,世界各地山岳数量很多,但并非每一处山岳都能有专志记录,以中国为例,只有那些具有独特景观资源并且对地域社会文化产生深刻影响的山岳,才能有足够的幸运,引起世人的关注并为它编撰一部文化志。一些名山甚至将这种书写作为一种文化传统延续下来,形成连贯性的山志。因此一部山志的编撰,对于每一处山岳而言,都是其进入文明史的一个重要阶段,甚至是跻身名山的一个标志。可以说,考察各个山岳第一部山志的诞生,无论对于山岳史还是地方文化史,都是一个值得关注的议题。

地处闽浙交界的太姥山,是东南海滨的一座名山,从汉代以来,就与闽北的武夷山、浙南的雁荡山构成了中国东南区域三大山岳文化体系,对东南自然与人文景观的型塑产生了重要的影响。尽管从唐代以后,太姥山进入了重要的开发期,但其第一部山志,却迟到明代中期才出现,这就是由时任福宁知州的史起钦所编撰的《太姥志》。可惜的是,史起钦编撰的这一首部太姥山志,在清代中期以后逐渐失去了踪迹,成为东南山岳文化史及太姥山文化史上的一大遗憾。本文根据目前所能找到的文献线索,试图重新考察史起钦编撰、刊刻太姥山志的经过以及这部《太姥志》的流传情况,并围绕第一部太姥山志的案例,分析传统时代闽东北地区的地景、山志书写与书籍的社会生命意义。

一、书写者:史起钦与《太姥志》

明代是太姥山景观塑造历史上的一个重要时期。随着闽东地区的进一步开发,尤其是明代成化九年(1473)霞浦复升为福宁州治后,闽东北区域在整个海防线上的位置进一步得到提升,由此也使得太姥山这座位于东南海疆、距离州治不远的山岳,引起了更多人的注意,登临者也越来越多。不久后,第一部系统性的山志也应运而生,这就是明代万历年间福宁知州史起钦编撰的《太姥志》。

关于史起钦的资料,存世的并不多。我们只知道他是浙江宁波人,号敬所,万历己丑(1589)进士。万历《福宁州志》卷八“知州”条有如下记载:“史起钦,鄞县人,进士,十八年任,升常州府同知,有传。”万历十八年即1590年,由此可知福宁州知州是史起钦中进士后进入仕途的第一站。他在福宁地方的任期其实不算长,大约在万历二十三年(1595)左右即离开闽东,升任江南常州府同知,此后陆续任刑部员外郎、宁国知府等职。①(万历)《常州府志》卷9,万历四十六年刻本。

史起钦在担任福宁知州时,对于地方建设颇为用心,因此《福宁州志》将其列入“名宦”传,并为他保留了一个简单的个人传记:

史起钦,号敬所,鄞县人,进士。十九年知州②此处和前述职官条的“十八年任”有出入,待考。,青龄敏识,织巨不遗。值州治煨烬之后,政尚宽仁,虽田夫野叟,皆得以情上达,悉力兴废,公署学校,焕然一新。他如浚城河、置学田、建文昌阁,皆锐意为之。第惜其皆务速成而疏于远虑云尔。秩满仅擢常州丞以行,民为立碑附陆公祠中。③万历《福宁州志》卷8,万历四十四年刻本。

根据上述传记可知,史起钦在担任福宁知州时,勤于政务,尤其是对于遭受寇乱之后地方社会秩序的恢复,起到了重要的作用。但方志编纂者也指出他存在急于求成、疏于远虑的一面,并认为这是影响到他仕途升迁的一个因素。

无论如何,史起钦对于明代万历中叶福宁地方的贡献还是值得肯定的。如同绝大多数士子出身的地方官员一样,史起钦对诗词典籍、乡邦文献情有独钟,如他曾纂辑过一部诗文选集《七子纂要》,其所撰写的“耕田歌”(图一)等作品也被收入到同时代人的文选论著中。①郑贤:《古今人物论》卷8,明万历二十五年刻本。

史起钦毫不掩饰自己对于编纂地方文史的爱好,因此,在闽东任职期间,他在地方文献的整理方面做了不少工作,如他发起编纂《福宁州志》(图二)。在序言中,他讲述了自己来到闽东任官后发起编撰志书的经过:

福宁介在山海间,控全闽之首。既至,周览历视,访问故老,求其成志,知已毁于火矣。州事多芜阙,匪直志已也。余方蚤夜劼毖,以图报称,未遑志事,今年而诸废稍稍调葺,于是请诸当道,报可。则开局延州缙绅先生林绍木、郑盘石、张凤南、暨春元、郑玉沙专纂修之事,而分命诸生,以次编汇。适游少涧公荣转湖藩,昼旋梓里,又加总核酌古考今,探遐发濳,较昔为备。不佞亦不敢辞僭踰焉。既次业厘为十卷,曰舆地,曰管缮,曰兵卫,曰食货,曰历官,曰选举,曰名宦,曰人物,曰艺文,曰杂记。取材相丽,各有攸属,遂付诸梓而序之……②(万历)《福宁州志》“福宁州旧志序”,万历四十四年刻本。

图二 史起钦“福宁州志序”

从史起钦序文的落款可知,这部福宁州志刊刻于万历癸巳年,即万历二十一年(1592)。该州志现在似乎已经散轶,不过从文献中我们还是可以找到一些踪迹,如明人孙能传、张萱所编《内阁藏书目录》卷六记载“福宁州志,五册全,万历癸巳州守史起钦修。”③孙能传、张萱:《内阁藏书目录》卷6,清迟云楼钞本。可知史起钦所修《福宁州志》为五册本。《千顷堂书目》也留下了史版福宁州志的记载。④黄虞稷:《千顷堂书目》卷7,清文渊阁四库全书本。

除了编纂《福宁州志》外,史起钦在闽东北区域留下的一项重要文化遗产是编订了第一部太姥山志。史起钦对于太姥山抱有特殊的情感,尽管从州治霞浦到太姥山距离达一百多里,在路途上并不算近,但他仍多次登临太姥山,并撰写了“太姥群山”“摩霄庵夜宿”“金峰庵”“太姥墓”“太姥山”等多篇咏太姥山诗文,万历《福宁州志》收录了他的一首“太姥山”诗(图三):①万历《福宁州志》卷13,万历四十四年刻本。

选胜咸推太姥名,登临不减访蓬瀛。

拨云峭壁飞空翠,拂树层霄弄晚晴。

瀑喷玉龙群嶂合,潮生银海迅雷鸣。

箓余少试阳春脚,分付山灵记此行。

也许就在这种亲历游览的过程中,史起钦领略到太姥山的灵秀与神奇,也感受到山海大观的壮阔,因此内心萌发了为太姥山编纂一部山志的想法并很快付诸行动。

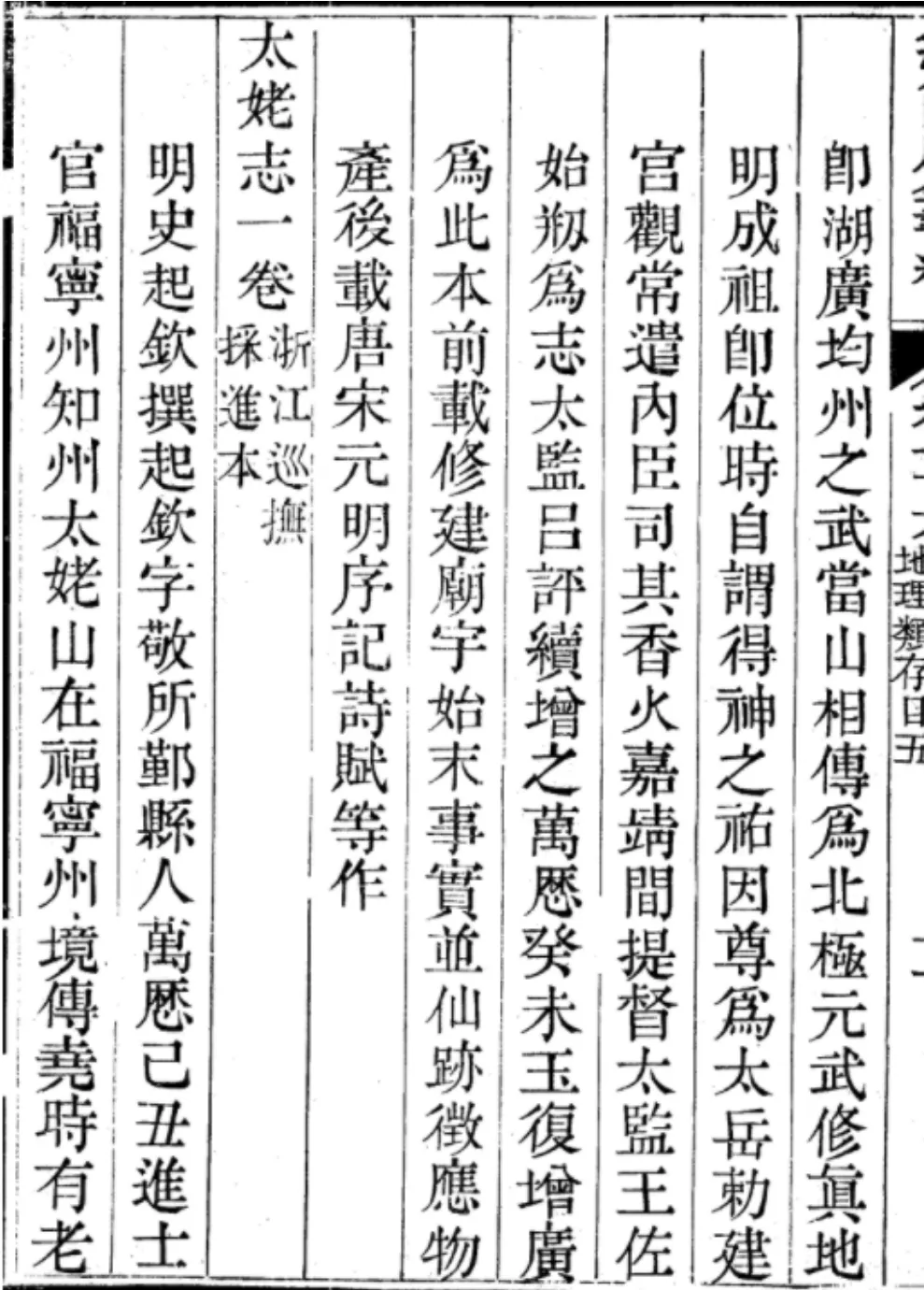

有关史起钦编纂的第一部太姥山志,在《四库全书总目》卷七十六中有一条记载(图四、图五):

《太姥志》一卷,浙江巡抚采进本。明史起钦撰。起钦字敬所,鄞县人,万历己丑进士,官福宁州知州。太姥山在福宁州境,传尧时有老母业采蓝,后得仙去,故以为名。中有钟离岩、一线天诸胜迹。起钦因创为此书,成于万历乙未。前列图次列记、序及题咏之作。然山以岩壑、寺宇为主,法当分门编载,起钦但为总绘一图,悉不加分别诠次,非体例也。②《四库全书总目》卷76,清文渊阁四库全书本。

图四 《四库全书》“太姥志提要”

从这段记载中,我们可以了解史起钦所撰第一部太姥山志的一些信息,首先,这一部山志的书名是《太姥志》,卷数是一卷。不过,在清代一些收藏机构的记录中,此山志书名及卷数又有不同的记载,这一点我们将在后文进一步分析。其次,史起钦完成这一部书的时间是万历乙未,即万历二十三年(1595),这一年也是史起钦结束福宁任期调任常州府同知的同期时间。再次,本书的内容主要是太姥山图示、历代山记、序文与诗文题咏,与一般山志相比,该志对于太姥山景观、寺庙等没有给予专门的分卷记载,而是汇总为一卷,因此总体内容应该比较简略,正是因为这个原因,这个编纂体例也遭到了乾隆年间为该书撰写提要的四库馆臣的批评。

图五 《四库全书》“太姥志提要”

二、藏书的人:《太姥志》的流传

对于史起钦所编纂的这一部太姥山志,目前我们尚未能找到原书稿,由此也难以对这一部山志的具体内容展开更深入的研究。与一般物件不同,书籍的一个主要功能就是传递知识,无论是手抄本或是刊印本,都会在社会上流传,从而在历代文献中留下雪泥鸿爪,史起钦的《太姥志》也是如此,从现存的书山文海中,我们还是可以找到一些有关该书的记载,主要可分为如下几类:

其一是清代官书。如前述《四库全书》将其收录到史部地理类存目中,并由四库馆臣撰写了一个简明的提要。《四库全书》著录该书,说明《太姥志》一书在清代乾隆年间仍然存世。乾隆三十七年(1772),清廷为了编纂《四库全书》,开馆征书,为此专门向全国发布了征书令,要求各省官府广泛搜集各类书籍,采取采买或抄录等方式。这一大规模的征书工作持续到乾隆四十三年(1778),历时七年之久。上述《四库全书总目提要》提到《太姥志》时,云是“浙江巡抚采进本”,说明该书是由浙江巡抚采买原本送进京师。在这一征书期间任职浙江巡抚的主要有两位,即乾隆三十七年至三十八年(1772—1773)间的熊学鹏,以及乾隆三十八年至四十二年(1773—1777)的三宝,《太姥志》极有可能是由此二人中的一位采买送入四库馆中。这也表明乾隆年间该书仍在江南一带流传,以至于当时的浙江巡抚还能从民间渠道征得一部,作为稀见进书送入清廷。四库开馆后,各地进呈的书籍达到万余种,四库馆臣根据乾隆的旨意,将这些书籍分为著录、存目和不入存目三类,由馆臣们根据书籍刊印、内容等来确定如何分类,其中列为“存目”类的原因很多,较普遍的是馆臣们认为存在各种瑕疵的书籍。史起钦版《太姥志》可能是因为其编撰简略、体例不符山志规范而被四库馆臣划为存目书籍,并由四库馆臣以提要的方式著录到存目中。

同样,在清代其他官书中,也保存有史起钦版《太姥志》的记录,如《续文献通考》卷一百七十一“经籍考”中有如下记载:“史起钦太姥志一卷。起钦字敬所,鄞县人,万历进士,官福宁州知州”①《续文献通考》卷171“经籍考”,清文渊阁四库全书本。同样,在《续通志》卷一百五十九“艺文略”中也存有一条记载:“天姥志一卷,明史起钦撰”②《续通志》卷159,“艺文略”,清文渊阁四库全书本。很显然,这里的“天姥志”,指的就是史起钦版太姥山志。

第二类是地方志书,例如,在乾隆版《鄞县志》卷二十一中有一条记载:“史起钦太姥志一册,浙江采集书录。时起钦官福宁州,因为此志。”③(乾隆)《鄞县志》卷21,乾隆五十三年刻本。

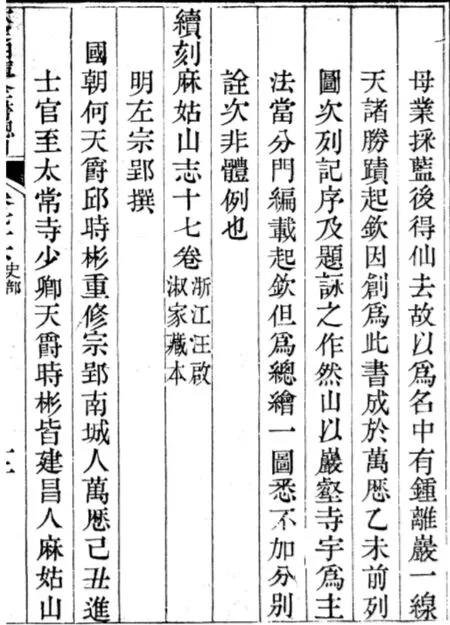

第三类是一些著名的藏书楼所编藏书目。例如黄虞稷《千顷堂书目》中记载:“史起钦,天姥山志,三卷”。④黄虞稷:《千顷堂书目》卷8,清文渊阁四库全书本。(图六)黄氏是当时著名的藏书世家,其父黄居中酷爱藏书,任南京国子监时,建藏书楼千顷斋,积书达六万余卷。黄居中过世后,黄虞稷精心守护家中藏书,并继续广为搜罗书籍,充实家藏,数年之间,就将家中藏书增至八万多卷,并将千顷斋扩建为千顷堂,成为当时最著名的藏书机构之一。在聚书的同时,黄虞稷还依据家中藏书,在其父所编六卷《千顷斋藏书目录》基础上,“一一考其篇目,次第籍记之”,编成著名的书目——《千顷堂书目》。由《千顷堂书目》记载史起钦太姥山志书可知,这部史版《太姥志》也曾被黄氏寓目甚至收藏。

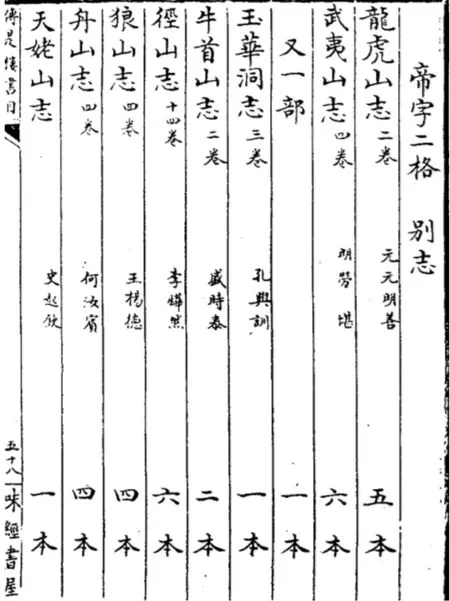

收藏《太姥志》的另一个著名藏书楼是传是楼。江南名士徐乾学出身富家,同样酷爱聚书,家中收藏本来颇富,又兼多方搜求江浙一带的各类图书,从而大大丰富了家中藏书。为了保存数量众多的藏书,他在家中兴建了一座藏书楼,命名为传是楼。传是楼的藏书,在当时甲于全国,时人争羡,明清之际的著名学者万斯同写过一首“传是楼藏书歌”,不仅夸赞徐氏兄弟的才学誉满宇内,而且称该楼“积书寰中亦第一”,对传是楼的收藏给予很高的评价。传是楼一共七楹,收藏各种图书达数万卷,按部类排列,井然有序。和千顷堂一样,徐乾学的传是楼也收藏了史起钦的太姥山志,在其《传是楼书目》“帝字二格·别志”中记载:“天姥山志,史起钦,一本”⑤徐乾学:《传是楼书目》,不分卷,清道光八年味经书屋钞本。(图七)

图六 《千顷堂书目》关于史版太姥志的记载

图七 《传是楼书目》关于史版太姥志的记载

综合上述各类史版《太姥志》的记录与收藏情况,我们可以看到,这部《太姥志》的名称还有《天姥志》《天姥山志》等。尤其有意思的是,在当时江南最大的两个藏书楼书目中,都将史起钦的太姥山志写成《天姥山志》。这与之前《四库》及官书中提到的“太姥志”有不同。那么,究竟史起钦版的第一部太姥山志书的真实书名是什么呢?从前述《四库全书》的记载可知,《太姥志》应该是该书的确切书名,这是因为《四库全书》纂修属于乾隆朝的重要文化工程,当时参加此次纂书的馆臣,几乎都是精挑细选出来的文化精英,且因为要呈送御览,因此其编撰态度应相当审慎、严谨,馆臣需要依据浙江巡抚进呈的书稿,认真撰写存目提要,书名抄错的可能性应该很小。至于《续通志》》将其记为“天姥志”,或许是一个笔误。

那么,为何黄、徐两个藏书书目不约而同将《太姥志》写成“天姥山志”呢?从时间上看,黄、徐两个藏书楼书目所记史起钦版太姥山志书,就是在乾隆三十七年(1772)以后因清廷开馆征书,浙江巡抚响应朝廷号召而采买进书之前。但我们也不能就此认为黄、徐所记是正确的,从准确度而言,浙江官员采买进呈的应该是可靠的史版太姥山志,一个明显的证据是史起钦在其留下的数首太姥山诗中,他明确提到的都是“太姥”而非“天姥”,从来没有将太姥山写作天姥山,因此,他不可能将太姥山志书起名为“天姥山志”。这两大藏书楼书目将史起钦版《太姥志》记错的一个原因可能是书目抄录者的笔误,这些藏书楼在地理区位上更贴近浙江天姥山,抄书者容易受其影响,由此将太姥山误写成天姥山。况且黄氏和徐氏同为嗜书之人,两人相熟,康熙二十九年(1690),黄氏曾随徐乾学到洞庭东山包山书局,从事纂修《大清一统志》的工作,并受命分纂福建全省分志。也许二人之间有一人误记,随后因为相互抄书以至于误将史起钦的《太姥志》都标注成“天姥山志”了。

另一个值得注意的问题是关于《太姥志》的篇幅。从《四库总目》提要中可知,史起钦版太姥志应该是一卷,大部分收录该书的记录也普遍注明是一卷。而在上述藏书楼书目中,记载则有不同,《千顷堂书目》记载是三卷,而《传是楼书目》记载则是一本。综合判断,前者或是笔误,或是因雇书手抄录原版书而分为三卷。而后者的情况则不同,因为在同书目“天姥山志”条后,有这样一条记载:“《龙虎山志》二卷,元元明善,五本。《武夷山志》四卷,明劳堪,六本”,也就是说,在《传是楼书目》中,通常会将书籍的卷数和册数分开登记。如《龙虎山志》是两卷,但分为五本。而《武夷山志》是四卷,分为六本。由此可知,书目应该是依据该藏书楼的藏书本数来逐一登记的。这除了说明《太姥志》一书确实是入藏了当时江南大藏书家徐乾学的藏书楼之外,也表明史版《太姥志》的篇幅应只有一卷一本。

三、消失的山志:史起钦《太姥志》的下落

但凡一部书编成,或存或轶,其命运已经不是掌握在作者手中。虽然《太姥志》从内容而言并非一部具有普遍意义的书籍,在版本上也远不如宋元善本珍贵,但和中国历史上曾经出现过的千万种书籍相比,其命运本来也不算差,首先,这部书也曾进入皇家。乾隆朝编订《四库全书》,《太姥志》作为浙江巡抚采进书籍,郑重其事地被送入宫廷中,从而获得了一个绝佳的流传机会,因为,如果被《四库全书》选为值得著录的正本,那么就会被四库馆臣这样的文化精英们精心抄录,收录在皇家典籍中,从而留存后世。但如前所述,也许因为对《太姥志》编纂体例不规范的不满,因此该书只是列入史部地理类存目。而这些存目之书,据考证达6,793种、93,551卷。在乾隆中叶以后,历经数百年来的天灾人祸,这些四库存目书籍消失严重。一般认为,四库存目类书籍在《四库全书》完成后,除极少数发还外,其余都存放到翰林院讲读、编检二厅,此后翰林院藏书又多次遭遇灾难,尤其是清末八国联军攻占北京,翰林院藏书遂毁于战火之中。近年来有学者针对《四库全书》书籍史进一步考证,认为当时绝大部分被移贮到武英殿保存,其中就包括上述6,000 多种的存目书,此后,由于武英殿管理不善,书籍屡屡被盗,又先后在同治、光绪年间遭遇火灾雷击,大部分书籍付之劫灰,因此,作为编辑《四库全书》而进呈的“存目”类书籍,大多是在武英殿的历次劫难中就已失去踪迹。①朱赛虹:《武英殿修书处藏书考略——兼探四库〈存目〉等书的存放地点》,《文献》2000年第2期。据学者统计,目前存目类书籍仍存世的大约有4,000余种、60,000余卷,相比之前的6,000余种,已经缺失了近三分之一。这些存目类书籍分藏在全国200多个图书馆,其中约三成以上已成孤本。而史起钦版《太姥志》,我们还不清楚是否已毁于武英殿历代书厄,或是作为幸存者,仍然收藏在上述各地图书馆中。

除了被地方督抚大员看中送入京廷之外,《太姥志》也引起过一些大藏书家的注意,目前有据可查的至少被收录到千顷堂和传是楼这两大明清之际最大的民间藏书馆中。然而自古藏书聚散无常,该书也随着这些藏书楼的兴衰,历经磨难,以至于和藏书楼的其他藏书一样,不知流落到何处。例如,传是楼藏书在康熙三十三年徐乾学辞世后,曾经遭受过火厄,其后藏书逐渐散失,一部分藏书归于怡亲王和明珠。但这些清代贵族的藏书,其中包括那些比《太姥志》不知珍贵多少倍的宋元善本,也随着家族宠辱起伏和朝代更迭,不知所踪。更遑论像《太姥志》这类既不是善刻又并非举足轻重的宝典,它只是一部山水志,谁会关心其命运呢?

其实,从现存资料看,史起钦《太姥志》从初刻以后,似乎就流传不广。明末福州文士徐火勃、徐熥兄弟,家富藏书,因为谢肇淛的关系,徐氏兄弟也对太姥山颇为熟悉,曾经登临游览。按常理推断,徐氏兄弟是有理由亦有条件收藏史版《太姥志》的,但在徐氏的数万卷藏书中,似乎也没有该书的纪录。从明末到清代,福宁地方官府重修太姥山志,也很少提到史版太姥志的下落。《太姥志》在清代中后期的记录,主要是出现在两种官书中,即清代嵇璜、刘墉等奉敕纂修的《续通志》和刘锦藻所编《皇朝续文献通考》,但这两类官书中的记录,基本上应该是搬自《四库全书》的记录。民国年间福鼎地方文人卓剑舟重新计划为太姥山撰写一部系统完整的山志,这就是卓版《太姥山全志》。在编写该书时,卓氏也提到自己并没有看到史版《太姥志》,并猜测该书或已经不存。20世纪20年代,与史起钦同为宁波籍的经史学家、曾任北京大学教授的陈汉章为其家乡宁波象山县编纂《象山县志》,在考证浙江象山县彭姥村的来源时,谈到“姥”的文化史,特别写到如下一段话:

案彭姥之名,虽仿于唐,究不知所自得名。绍兴新昌县有天姥山,湖州长兴县有独姥山,即吾县彭姥岭外县西南二十五里又有姥岭洞,岂能如鄞县史起钦以福宁太姥山相传尧时有老母业采蓝,后得仙去而为作《太姥志》一卷乎。①(民国)《象山县志》卷20,民国十五年铅印本。

上文中,作者认为彭姥的姥字起源与地势景观有关,“姥同姆,女师也,凡山形如女形者,谓之姥,如绍兴天姥山之类皆是”。②(民国)《象山县志》卷20,民国十五年铅印本。此处他举史起钦的《太姥志》例子,或许是想批评史起钦以传说人物来立传,这也从另一个角度说明即使博闻广记如陈氏者,到了民国时期也未能寓目其宁波先辈史起钦版的《太姥志》,其有关该书的信息或只是从乾隆版《鄞县志》等地方志书中获得。

总之,时至今日,我们仍然难以判断史起钦版《太姥志》的存佚命运。这部明代万历年间问世的第一部太姥山志书,或许已经毁于历代书厄,或许还存于天壤间,等待着有缘人的发现。

结 论

书籍与人类的关系十分复杂,从某种意义上说,书籍是人类的创作物,但反过来,知识界与个人的生命也会被书籍所型塑。作为地方官员,史起钦创作《太姥志》,也许只是他基于个人对于书写的爱好及对于所辖山水的情感,从而萌发了为太姥山编撰一部山志的计划,与此同时,也不排除他将编撰山志作为一种治理术,试图以此来展示帝国对东南边陲控御的象征。然而,正是伴随着这部书籍的诞生,太姥山才在中国山岳史上真正被赋予了重要的文化意义。

传统时代书籍的问世,除了承担知识传播的角色之外,书籍本身的命运,也与个人、社会、时代有着密切的联系。《太姥志》这部书在后世的命运,或许也超出了史起钦最初撰写该书的预料。自明代万历年间成书以后,《太姥志》历经数百年的岁月洗礼,期间除了被黄虞稷和徐乾学这两个藏书家看中,收藏入千顷堂和传是楼这两座明清之际最大的民间藏书楼之外,也曾在乾隆年间被江南地方官府郑重其事地采买,作为进呈书目而被送入清宫,供朝廷编纂《四库全书》这项当时世界上最大的文化工程之用。可以说,历史上的任何一部书籍,哪怕再微不足道,也是总体社会史的一个组成部分。从这个意义上说,我们追踪《太姥志》的下落,也是在触摸第一部太姥山志书的社会生命史。