《大洞真经》与《大洞玉经》异文研究

庄欣欣 刘祖国

摘 要:道经文本在流传过程中辗转传抄,讹误颇多,研究中古道经的异文现象有重要的学术意义。《大洞真经》是道教上清派最根本的经典,《大洞玉经》则是对其进行删改及注解而形成的版本。通过对《大洞真经》与《大洞玉经》进行文字、词汇等的对比分析,对两书经文的正误作出判断,并总结文本之间传抄致误的规律。这不仅有助于正确释读经文,也有利于进一步深入研究中古道经语言,从而深入挖掘道经对于中古汉语史研究的价值。

关键词:《大洞真经》;《大洞玉经》;中古道经;异文

道教是中国土生土长的宗教,为方便传教,很多道经的用语浅白质朴,是汉语史研究的重要语料。由于道经文献多为道士之间口耳相传,加之道士的文化水平参差不齐,道书在传抄过程中,鲁鱼亥豕,讹误颇多,这给后人释读经义带来了极大的困扰。对于这个问题,如果换一个角度来看,“不同道经间辗转传抄、新旧混淆所致的大量文本上的异同,反过来能为我们今天整理出可靠的文本提供难得的证据和材料”[1](P15)。周作明先生曾整理分析了早期上清经孳乳时的传抄、征引情况[2],但并未对文本之间差异的进行比勘。本文以《大洞真经》与《大洞玉经》①为考察对象,拟对这两部道经文字、词汇的异文进行比较研究,以便对中古道经的异文情况有一个清晰直观的认识。

一、《大洞真经》与《大洞玉经》

《大洞真经》的全称为《上清大洞真经三十九章》,全文共33117字,分为六卷,被尊为“六朝古《上清经》之首经”[3](P8),是道教上清派最根本的经典。陶弘景在《真诰》卷五中评价说:“若得《大洞真经》者,复不须金丹之道也,读之万过毕,便仙也。”(d20/519b)②《大洞真经》始见于《真诰》,是晋哀帝兴宁年间杨羲假托南岳魏夫人降授而得。《大洞真经》开头有“茅山上清第二十三代宗师朱自英序”,各卷题首有“上清三十八代宗师蒋宗瑛校勘”,后附程公瑞、張宇初的两篇后序。

以《大洞真经》为母本而形成的版本较多,仅《正统道藏》中就收录有《大洞玉经》《上清太上玉清隐书灭魔神慧高玄真经》《太上无极总真文昌大洞仙经》《玉清无极总真文昌大洞仙经注》等四种,但各传本之间差异较大。

《大洞玉经》全文共15230字,分为上下两卷,卷末附有龚德同撰写的跋。《大洞玉经》实为《大洞真经》的注本,正如龚德同所说:“其中多是身中百神名字,所主所居,宫分山林楼台池馆,一一明白,大概以生门死户、守雌抱雄为主”(d1/575b)。

尽管《大洞玉经》是《大洞真经》的注本,但二者在体例上存在一定区别。《大洞真经》的体例较为复杂,每章均以守炁尊神名讳及所守部位开篇,存思守炁尊神入体内(附存思图),后诵《大洞玉经》诗偈、玉清神王诸帝咒语(天上内音、地上外音)及消魔玉符(附符图)。《大洞玉经》的体例则较为简洁,每章开篇即为《玉经》诗偈及其注解,后接符图及咒语。值得注意的是,两个文本的符名与符图都是不同的,“殆是符箓难绘,传描既久,遂失其真”[3](P16)。

同时,相较于《大洞真经》,《大洞玉经》还存在一定的讹误。1.将各章守炁尊神名讳移至前一章文末;2.个别守炁尊神名字出现错误,如“帝昌上皇”与“帝真上皇”;3.章名讹误,如《大洞真经》第三十九章为“九灵真仙母青金丹皇君道经第三十九”,《大洞玉经》则为“公元龟山九灵真仙母青金丹皇君第三十九”;4.《大洞真经》第一章中“玉清消魔王”(七言)、“元素高上神霄玉清王”(五言)的咒语,在《大洞玉经》中融合为“玉清真王”的咒语(五言)。

在注解方面,二者亦有区别。在注解方式上,《大洞真经》多以文旁小字作注,《大洞玉经》则在文后统一小字作注。在注解内容上,《大洞真经》侧重于对道教尊神名号、隐语进行简要解释,而《大洞玉经》的注解内容则更为细致全面,涉及名讳、器官、宫阁等诸多方面。可以说,两个文本各有所长,因此,将两个文本结合起来阅读更有利于掌握经义。

二、文字形态差异

本文主要从文字、词汇角度对《大洞真经》《大洞玉经》中的异文进行对比。其中,文字方面主要包括异体字、古今字、通假字、讹误字四类。

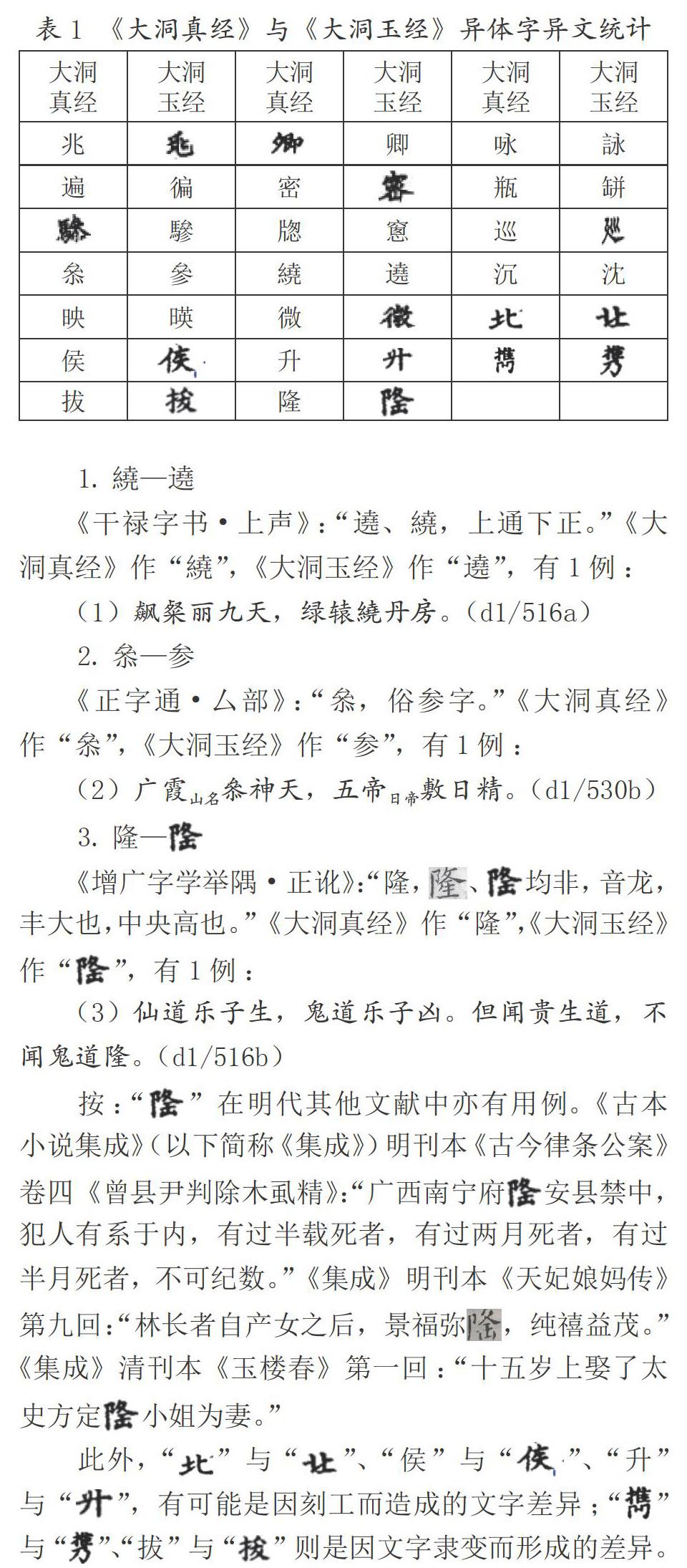

(一)异体字

关于异体字的界定,蒋绍愚指出:“异体字是人们为语言中同一个词造的几个形体不同的字,这些字意义完全相同,可以互相替换。”[4](P191)张涌泉认为:“所谓俗字,是区别于正字而言的一种通俗字体”[5](P1),“凡是区别于正字的异体字,都可以认为是俗字”[5](P6)。本文吸收了两位学者的观点,将与正体字音义相同而写法不同的字皆纳入异体字范畴。在《大洞真经》《大洞玉经》中,这类情况共有20组,其中绝大多数是因正俗体不同而形成的差异,具体如表1所示:

1.繞—遶

《干禄字书·上声》:“遶、繞,上通下正。”《大洞真经》作“繞”,《大洞玉经》作“遶”,有1例:

(1)飙粲丽九天,绿辕繞丹房。(d1/516a)

2.叅—参

《正字通·厶部》:“叅,俗参字。”《大洞真经》作“叅”,《大洞玉经》作“参”,有1例:

(2)广霞山名叅神天,五帝日帝敷日精。(d1/530b)

3.隆—

《增广字学举隅·正讹》:“隆,、均非,音龙,丰大也,中央高也。” 《大洞真经》作“隆”,《大洞玉经》作“”,有1例:

(3)仙道乐子生,鬼道乐子凶。但闻贵生道,不闻鬼道隆。(d1/516b)

按:“”在明代其他文献中亦有用例。《古本小说集成》(以下简称《集成》)明刊本《古今律条公案》卷四《曾县尹判除木虱精》:“广西南宁府安县禁中,犯人有系于内,有过半载死者,有过两月死者,有过半月死者,不可纪数。”《集成》明刊本《天妃娘妈传》第九回:“林长者自产女之后,景福弥,纯禧益茂。”《集成》清刊本《玉楼春》第一回:“十五岁上娶了太史方定小姐为妻。”

此外,“”与“”、“侯”与“”、“升”与“”,有可能是因刻工而造成的文字差异;“”与“”、“拔”与“”则是因文字隶变而形成的差异。

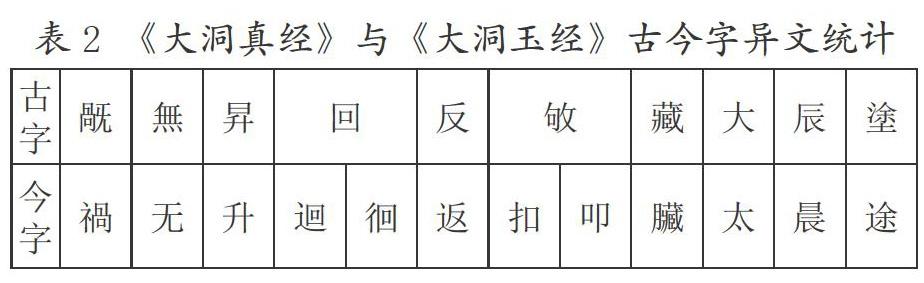

(二)古今字

古今字以造字相承为要义,后起字往往是在原有字基础上添加形旁或声旁而形成的,用以表示承担了更具体的意义。詹鄞鑫指出:“为了明确文字所记的词义,人们往往把一字表多词的文字加以改造,以分担它的记词负担。”[6](P283)洪成玉认为:“古今字是为适应词义发展而产生的古今异字现象。古字兼有多个意义,今字只是分担其中一个意义。”[7](P9)在《大洞真经》《大洞玉经》中,这类情况共有10组,具体如表2所示:

1.昇—升

《说文新附·日部》:“昇,日上也。从日,升声。古只用升。”《大洞真经》作“昇”,《大洞玉经》作“升”,有1例:

(4)焕然晨光明,披霞昇帝墉。(d1/541a)

2.藏—臟

器官义。《大洞真经》作“藏”,《大洞玉经》作“臟”,有1例:

(5)令日光使照一身,内彻泥丸,下照五藏,肠胃之中,皆觉洞照于内外。(d1/518c)

(三)假借字

假借即以某字代本字。杨树达在《积微居小学述林》中指出:“古人之用字,有用其形即用其义者,亦有如今人之写别字,用其形不用其义,而但取其音者。如用其形即用其义,则字识而文可通。如用其形不用其义而但借用其音,则虽识其字而文不可通如故也,于是通读尚焉。”[8](P165)在《大洞真经》《大洞玉经》中,这类情况共有5组,如“淩”作“凌”、“仓”作“苍”、“邀”作“要”、“耀”作“曜”、“辉”作“晖”。

1.要—邀

《大洞真经》作“要”,《大洞玉经》作“邀”,有1例:

(6)徘徊秀华山名下,俯仰要平声五灵。(d1/533a)

按:《大洞真经》在“要”后注平声,可见这里的“要”同“邀”,为邀请义。《玉篇·臼部》:“要,今为要约字。”

(四)讹误字

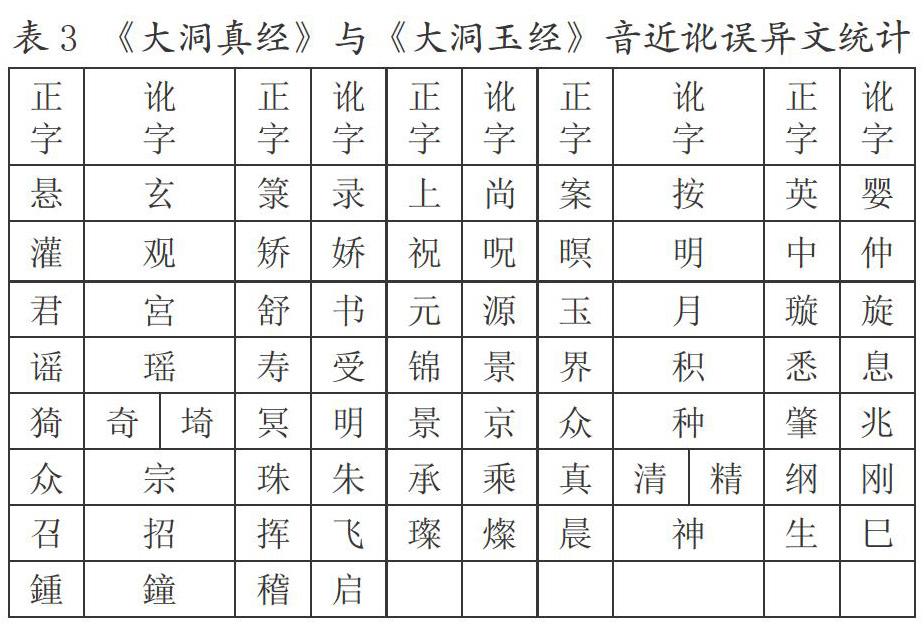

道经辗转传抄、口耳相传的特点,导致了大量文字讹误的产生。《大洞真经》《大洞玉经》也不例外。这类情况共有62组,可以分为形近讹误、音近讹误两种。

在《大洞真经》《大洞玉经》中,音近讹误共有37组,具体如表3所示:

1.舒—书

《大洞真经》作“舒”,《大洞玉经》讹为“书”,有1例:

(7)诸天舒灵彩,流霄何霏霏。(d1/516a)

按:“灵彩”指神佛前的霞光,道经中与灵彩搭配的动词主要有“舒、散、昭、耀”等。如:“金书云焕,散灵彩于星坛。”(d7/111a)“伏闻照地东流,奋威光于芒角。随天西转,耀灵彩于钩凌。”(d8/24a)“臣闻开明三景,昭灵彩于虚无。”(d8/153c)由此可知,这里的“书”为“舒”之音讹。

2.悬—玄

《大洞真经》作“悬”,《大洞玉經》讹为“玄”,有1例:

(8)神灯朗长庚,离罗吐明辉。回岭带高云,悬精荫八垂。(d1/516a)

按:“玄精”,道教指人体的精气。《真诰》卷十:“夫学生之夫,必夷心养神,服食治病,使脑宫填满,玄精不倾,然后可以存神服霞,呼吸二景耳。”“悬精”,在道教中则是指精光垂悬。如:“《金真玉光八景飞经》,乃生九天之上,无景之先,玄光流暎,若无若存,悬精晻蔼,洞曜琼宫,积七千余劫,其文甚明。”(d34/54c)“离罗”在道教中有太阳、日月的意思[9];“垂”通“陲”,“八垂”即“八方”义。因此,“悬精荫八垂”应是指日月之精光悬荫八方,“玄精”用于此处则显然不通。

在《大洞真经》《大洞玉经》中,形近讹误共有25组,具体如表4所示:

3.披—拔

《大洞真经》作“拔”,《大洞玉经》讹作“披”,有2例:

(9)金符焕北华,玉契拔七祖。(d1/537b)

(10)拔出胞胎结,七世受福生,宿对灭五道五苦,长守帝一营。(d1/528a)

按:“拔亡”在道教中是指“拔荐先亡灵魂而超度之”[10](P329)。《玉清无极总真文昌大洞仙经》卷七“玉契拔七祖”句下注云:“一云披七祖,非也。盖得真阳所凝之金符玉契,七世祖弥皆出类拔萃,飞升朱陵火府,陶魂铸魄,然后方可仙化。”(d33/667a)《大洞玉经》“披此胞胎结”句下有小注云:“披者,脱体之义也。”因此,这两处的“披”均为“拔”之形讹。

三、词汇意义差异

这一部分主要分析因词汇意义差异而形成的异文。我们将其分为三类:一是因同义或近义而形成的异文;二是因意义相关或相类而形成的异文;三是因意义相反而形成的异文。

(一)因同义或近义而形成的异文

在《大洞真经》《大洞玉经》中,这类情况共有34组,具体如表5所示:

1.玉清—玉虚

《大洞真经》作“玉清”,《大洞玉经》作“玉虚”,有1例:

(11)上真朝玉清,乘景晨晖中。(d1/539a)

按:“玉清”“玉虚”都为道教仙境。如:“上极无上,大罗玉清,渺渺劫仞,若亡若存,三华离便,大有妙庭,金阙玉房,森罗净霐。”(d1/3b)“耽栖灵观,洞宴七晨,澄濯华园,息憩九玄,变景玉虚,携领诸天。”(d33/400c)“知者飞行玉虚,万仙来朝。”(d34/12b)

2.晖—曜

《大洞真经》作“晖”,《大洞玉经》作“曜”,有1例:

(12)胎田符田邃路密处,世发玉兰,灵光八晖,混生万神。(d1/520b)

按:“曜”与“晖”均有日光义。《广韵·笑韵》:“曜,日光也。”《集韵·笑韵》:“曜,光也。”《诗经·桧风·羔裘》:“羔裘如膏,日出有曜。”朱熹《诗集传》:“日出有曜,日照之则有光也。”《说文·日部》:“晖,光也。”《集韵·微韵》:“晖,日之光也。”《大洞玉经》注:“八曜,八景也。”(d1/558b)八景有八方之景、八节之景、人身之八门户、八星等义,“曜”有照耀、明亮之义。可见,“八曜”“八晖”实为同义而形成的异文。

(二)因意义相关或相类而形成的异文

在《大洞真经》《大洞玉经》中,这类情况共有17组,具体如表6所示:

1.帝—尊

《大洞真经》作“帝”,《大洞玉经》作“尊”,有1例:

(13)三命太一帝,五召太平神外神,七转招岳真,玉符告三官。(d1/545a)

按:“帝”“尊”在道教中均指身居高位的神仙,而且多为主神。

2.上清—太清

《大洞真经》作“上清”,《大洞玉经》作“太清”,有1例:

(14)拔籍重泉曲,记仙书上清。(d1/550b)

按:在道教中,“太清”“上清”既可指三清境之一,又可指所代表的三清尊神。

3.金—玉

“金”“玉”相混共有2例,但情况并不一致。一是《大洞真经》作“玉童玉女”,《大洞玉经》作“金童玉女”:

(15)存玉童玉女侍经左右,三光宝芝洞焕室内。(d1/513b)

按:“金玉”为珍宝的统称,比喻珍贵美好的事物。在道教中,常常将伺候仙人的童男童女称为金童玉女或玉童玉女。如:“天真大神,上圣高尊,妙行真人,碧落至真,自然空歌,金童玉女,无鞅数众,乘空而来。”(d1/130a)“侍经五帝,玉童玉女各二十四人,营卫神文,保护受经者身。”(d1/2c)

二是《大洞真经》作“玉门”,《大洞玉经》作“金门”:

(16)坚我六府胎,伐灭胞树根,解结生七祖,散旤宁九玄,赤帝丹灵峙日帝,扶兆入玉门,月母灵素兰,守闭死炁门。(d1/547b)

按:在道教中,“玉门”常为人的身体部位或穴位名。如:“玉门者,人脑中玉帝宫也,人身之万神所朝,万炁所聚,皆萃于此,一曰天灵,一曰天谷。”(d2/661a)“两眉间为泥丸之玉门,名曰守寸黄阙紫房矣。”(d22/307c)“金门”在道教中则是指金仙之门。如:“自可逍遥正性,直入金门,永断轮回,超升成道。”(d1/592c)结合上下文语境来看,此处应为“金门”,“玉门”有误。

(三)因意义相反而形成的异文

在《大洞真经》《大洞玉经》中,这类情况共有2组。

1.沉—浮

《大洞真经》作“沉”,《大洞玉经》作“浮”,有1例:

(17)泯邈流虚,六曜沉迁。(d1/520b)

按:《大洞玉经》注:“六曜,谓南斗六曜,炁浮南炎,为兆化形易貌也。”(d1/558b)

2.投—接

《大洞真经》作“投”,《大洞玉經》作“接”,有1例:

(18)上馆云珠内,仰投无刅峰玉京山。(d1/522c)

按:“投”有抛、掷之义,“接”有收、取之义,二者互为反义词。《玉清无极总真文昌大洞仙经》卷四释“仰接无仞峰”为:“玉京山之顶上,玄虚无有尖刃,此言人头直上,亦接玄虚无刃空洞寥廓之景,西北昆仑山有金城玉楼,人头是也。”(d2/628c)

四、由改写而形成的差异

《大洞真经》《大洞玉经》中的很多异文,是由改写而造成的,这些异文大多没有规律可循,因此,统一列于此处。这类情况共有60组,具体如表7所示(见下页):

1.度卿—广乡

《大洞真经》作“度卿”,《大洞玉经》作“广乡”,有1例:

(19)徊风散万魔,金符召度卿神名。(d1/526a)

2.锦青—冤名

《大洞真经》作“锦青”,《大洞玉经》作“冤名”,有1例:

(20)拔出五苦积,反胎七元庭,七玄解重结,累祖络锦青。(d1/533a)

本文对《大洞真经》《大洞玉经》中的210组异文进行了归纳与分析,这些现象在其他道经中亦有所体现。在一定程度上说,这一个案研究也反映出道经文本之间在辗转传抄时所存在的普遍问题。同时,亦可见出,对早期上清经传抄本进行整理是一项繁重而艰巨的长期工程。由于道教经文本身晦涩难懂,如果能对一些重要经书的异文进行大规模的个案调查,发现其特点,总结其规律,势必会进一步推进中古道经乃至整个道经文献语言研究的发展。

参考文献:

[1]周作明,俞理明.东晋南北朝道经名物词新质研究[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[2]周作明.试论早期上清经的传抄及其整理[J].宗教学研究,2011,(1).

[3]萧登福.正统道藏总目提要[M].北京:文津出版社, 2011.

[4]蒋绍愚.古汉语词汇纲要[M].北京:北京大学出版社, 1989.

[5]张涌泉.汉语俗字研究(增订本)[M].北京:商务印书馆,2010.

[6]詹鄞鑫.汉字说略[M].沈阳:辽宁教育出版社,1995.

[7]洪成玉.古今字字典[Z].北京:商务印书馆,2013.

[8]杨树达.积微居小学述林[M].北京:中华书局,1983.

[9]忻丽丽.道经词语“离罗”考释[J].古汉语研究, 2011,(4).

[10]李叔还.道教大辞典(影印本)[Z].杭州:浙江古籍出版社.1987.

[11]道藏[M].北京:文物出版社,上海:上海书店,天津:天津古籍出版社,1988.