“数”的表达与汉藏语名词的类型

杨倚天

摘 要:主要借鉴Rijkhoff的方法,基于语言中计数表达形式的不同,讨论汉藏语中的集合名词和种类名词。通过对量词和复数标记的发达程度的考察,可以发现,汉藏语各语言的名词总体类型分布在由集合性最强到种类性最强的等级序列上,藏缅语族的藏语支、景颇语支等处于序列的左侧,汉语、壮侗语族、苗瑶语族等处于序列的右侧。从历时的角度来看,汉藏语都经历了由集合名词向种类名词的变异。并对影响变异的因素进行了探讨,名词的生命度等级越高、所计的数目越大,其集合性越强。最后,将汉藏语系与阿尔泰语系的名词类型进行了比较,认为一种语言名词类型的变异根本上取决于该语言的形态类型。

关键词:汉藏语;计数;集合名词;种类名词

一、引言

人类语言中的一阶名词(first-order nouns)①普遍可以计数,不过,无论是就某种语言而言,还是跨语言而言,这些名词在计数时表现出的形态句法特征并不相同。Rijkhoff根据不同名词计数时所采取的不同形式表现,把名词分为三种类型[1]②:

第一种类型是单一个体名词(single object noun),计数时采用“数词+名词+复数标记”结构,典型代表如荷兰语中的“twee boek-en(两 书—复数标记)”[1](P29);

第二种类型是集合名词(set noun),计数时采用“数词+名词”结构,典型代表如奥罗莫语中的“gaala lamaani(骆驼 两)”[5](P59);

第三种类型是种类名词(sort noun),计数时采用“数词+量词+名词”结构,典型代表如泰语中的“rom saam khan(雨伞 三 把)”[6](P172)。

就汉藏语系的语言而言,主要涉及到后两种名词类型。从命名上我们就可以窥见集合名词和种类名词各自的语义特征:前者好比一个集合,受数词修饰相当于明确了集合内成员的个数;后者好比抽象的种类,本身排斥计数,也没有表达“数”概念的形式标记,因此,必须先带量词实现个体化(individualize)后,才可以加数词计数。值得注意的是,集合名词中往往也有类似于复数标记的成分,表明语义上的“数目大于一”。学界对集合名词的看法是,更倾向于将它当作“集体标记”(collective marker)③,其作用是表明该集合内成员的数目大于一,但不表示集合的数目大于一。同时,一旦名词带上“集体标记”后,就无法再受数词修饰。

现代汉语普遍被视为一种典型的种类名词语言,计数时强制性地要求使用量词。例如:

(1)a1.一本书 a2.*一书

b1.三头牛 b2.*三牛

c1.十個小孩 c2.*十小孩

不过,现代汉语中存在着一个复数标记“们”①,可以后加于指人的名词,如“人们”“老师们”“孩子们”等,而这些指人名词一旦带上“们”就会排斥数词,恰好表现出集合名词的特征。与此同时,当指人名词不带“们”时,计数也必须使用量词。例如:

(2)a1.人们 a2.*两个人们 a3.两个人

a4.?两人

b1.老师们 b2.*两个老师们 b3.两位老师 b4.*两老师

c1.孩子们 c2.*两个孩子们 c3.两个孩子 c4.*两孩子

由此可见,现代汉语中的指人名词表现出集合名词和种类名词的杂糅属性。

如果我们把现代汉语中的上述现象放置于类型学的视野下进行考察,便不难发现,就共时平面来讲,一种语言内部的名词类型并不总是单一的,而是会出现分裂(split)的现象,其分裂程度因语言而异。在汉语所属的汉藏语系中,各语言名词也都表现出集合性和种类性的变异。汉藏语的名词类型的分布面貌及影响名词类型发生变异的因素,是本文讨论的重点所在。这里,首先要明确判定一种语言集合/种类性②强弱的两条标准。一是核心标准:如果一种语言的个体量词越发达,即在计数时数词必须先和量词结合才能修饰名词,这种形式的强制性越强,那么,这种语言名词的种类性就越强;二是附加标准:如果一种语言的集合标记越发达,即适用的名词范围越广,那么,这种语言名词的集合性就越强。

二、汉藏语的名词类型分布

(一)量词和复数标记的分布

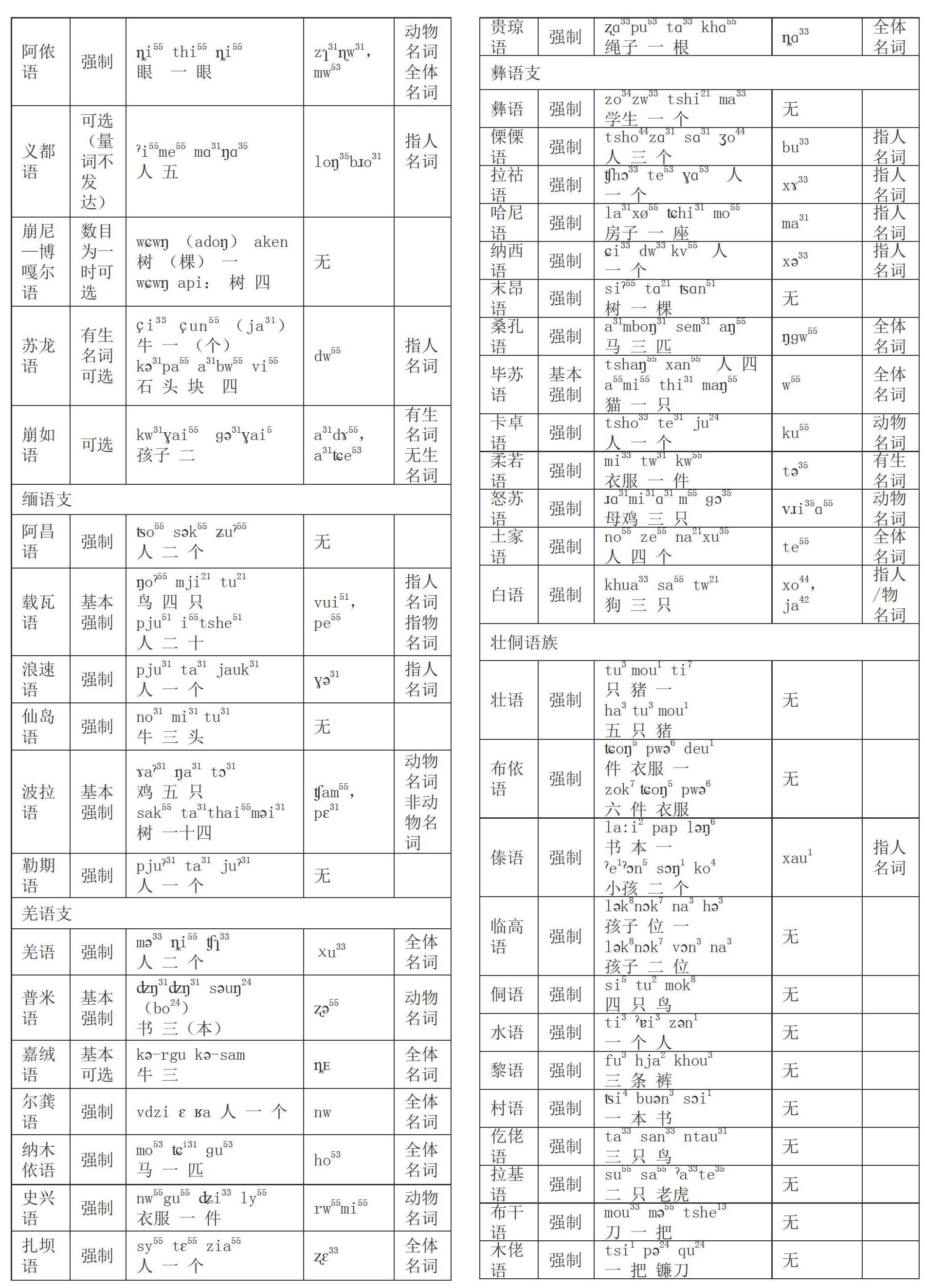

上文曾指出,一种语言的名词往往会同时表现出集合名词的特征和种类名词的特征。下面,将依据一种语言的量词和复数标记的属性,宏观地把握该语言总体上的集合/种类性。具体来说,考察量词的属性涉及到一种语言里名词计数时量词的强制度;复数标记则涉及到标记的有无以及复数标记适用的名词范围。本文主要依据孙宏开、胡增益、黄行的相关材料,并结合各语言的简志、参考语法等[8]-[31],考察了汉藏语系里的共60种语言。根据发生学上的谱系分类,我们将考察结果展示如下:

(二)各语言名词类型的分布

1.汉语、壮侗语族、苗瑶语族类型

由表1可知,汉语、壮侗语族、苗瑶语族的情况比较相似,表现为名词计数时量词均为强制使用,而且复数标记不发达,即使是有复数标记的语言如汉语、傣语、布努语等,复数标记也仅限于指人名词。可见,这些语言的名词都有强种类性,即所有或绝大部分名词都是纯种类名词,少数指人名词同时表现出种类名词和集合名词的杂糅现象。

需要指出的是,壮侗语族中壮语、布依语、临高语等语言有一个显著的特点,即名词在数目为一时,数量名成分的语序跟数目为其他数字时的语序不同,为“量+名+数”。比如在壮语中:

(3)a.tu3 mou1 ti7 只 猪 一

b.ha3 tu3 mou1 五 只 猪

我们认为,这里语序的不同并不影响名词的种类性。壮语在修饰关系上属于核心前置性语言,即修饰成分后置于被修饰成分。例如:

(4)a.no6 mou1 肉 猪

b.no6 dak7 肉 块

例(4b)的意思是“块状的肉”,整体NP的类型与核心“肉”的类型相同。而例(3)则与之不同,其整体NP的类型由量词“只”决定。由此可见,不论数词的位置,在计数时,名词仍是先与量词结合经历个体化。至于数目为一时的特殊语序,可以通过高频度形式的保持效应(the conserving effect)来解释[32]、[33]。

2.藏缅语族类型

藏缅语族的情况则比较复杂,不同语支的名词集合/种类性差异较大。

具体来说,彝语支的语言,在名词计数时,量词基本都是强制成分,其基本所有名词都是种类名词。复数标记较同语族的其他语支整体上不发达,但语支内部差异较大,如彝语没有复数标记,纳西语、傈傈语等只有指人名词有复数标记,白语等复数标记适用于全体名词。种类/集合杂糅的名词的范围在上述语言中依次增多,语言整体的集合性依次增强。

缅语支的语言,可以清楚地分成两类:一类是阿昌语、仙岛语、浪速语、勒期语;另一类是载瓦语、波拉语。前者计数时量词强制,基本无复数标记,是典型的种类名词;后者计数时量词会随着数目的大小发生变异,都有复数标记,名词整体的集合性较强。

羌语支的语言,名词计数时量词大致是强制成分(少数语言如普米语、嘉绒语,数目较大时可以不用量词)。它最大的特点是复数标记发达,而且适用范围很广,多数是全体名词。可见,羌语支语言的名词类型表现出很强的集合/种类杂糅特征。

景颇语支的语言,除了阿侬语、独龙语外,名词计数时的量词都只是可选成分,都有复数标记,但发达程度各语言差异较大。总体上说,景颇语支语言名词的集合性比较强。

藏语支的语言,量词基本上都是可选成分,复数标记也比较发达,这些语言的名词基本属于集合名词。事实上,我们认为,在藏语支、景颇语支等量词可选的语言中,量词这一词类都还不具有独立的地位。曾有学者指出,量词的可选特点与语言中数量名组合时的“名+量+数”语序共现[34]、[35]。这些语言又都属于核心前置型语言,即修饰成分后置于被修饰成分。比如在门巴语中:

(5)a.min35to53 cher55po53 花 白

b.min35to53 pli53 花 四

c.min35too53 cher55po53 pli53 花 白 四

可见,“名+量+数”和“名+形+数”有平行的表现。例(5c)在层次划分上显然是[[名+形]+数],那么,我们也可以把“名+量+數”看成[[名+量]+数],这里的量词并不能改变名词的类型特征。

根据引言中的判断标准和上文的分析,我们可以依据汉藏语中各语言名词的集合/种类性的强弱,把这些语言放置在一个等级序列上。按照语言名词集合性的强度排列依次是:藏语支>景颇语支>羌语支>缅语支>彝语支>汉语、壮侗语族、苗瑶语族。

同时,我们还对量词与复数标记的关系进行了统计,具体如表2所示:

从表2的统计来看,两大参数的属性共现分布是和谐的。在量词强制,即名词种类性强的语言里,作为集合名词特征的复数标记不发达的情况占多数;在量词可选,即名词集合性强的语言里,多数都有属于集合名词特征的复数标记。

(三)名词类型的历时变异说

以上结论主要是基于共时考察而得出的。从历时的角度来看,汉藏语的名词类型经历了从集合名词到种类名词的变异。以汉语为例,在上古汉语中,数词与名词的组合就无须量词,可见,汉语中的名词最初具有较强的集合性;现代汉语中“们”的存在,便表明当下的部分名词仍保留着上古汉语的集合性特征,其过渡到种类名词的程度不如苗语等语言彻底。我们认为,这种观点是合理的,因为它在逻辑上是自明的。孙宏开讨论了藏缅语族中不同语言的量词发展阶段,作者指出,藏缅语族的量词是后起的语言现象[34]。由于语言中名词由集合名词向种类名词变异的决定因素是量词的使用,既然量词经历了从无到有的发展过程,那么,名词类型的变异显然也经过了历时的发展。

需要指出的是,量词并不是复数标记弱化后的更新产物。张军对此给出了两个理由:第一,现有的汉藏语系中的复数标记找不出可靠的同源关系;第二,有文献材料证明,有些语言的复数标记是后起的,甚至晚于量词,如汉语的个体量词萌芽于先秦,而复数标记“们”则出现在10到11世纪[36]。通常情况下,无复数标记的名词并不一定就不是集合名词;有复数标记的名词则一定不是种类名词,因为种类名词在本质上是排斥数的。由于量词和复数标记都是一种语言中后起的,因此,从逻辑上讲,应存在这样一种语言:最初是无复数标记的集合名词类型,在发展过程中,一方面发展出复数标记,另一方面又发展出量词,从而经历了从集合名词向种类名词的过渡。其结果就是,该语言的名词是集合/种类类型的杂糅,其典型代表就是羌语支中的多种语言。

三、影响名词类型变异的因素

我们认为,尽管汉藏语的不同语言确实表现出整体上的名词集合/种类性强弱的差异,单一语言内部名词的类型杂糅现象也很常见,但是,有一些共同的因素在影响或制约着名词类型的变异。换句话说,名词类型的变异是有规律可循的,其中的规律有可能就是一种语言共性。为了更能说明这一问题,下面用来讨论的材料主要是一些处在临界状态上的语言。

(一)生命度等级

生命度(animacy)是人类语言中的一个重要范畴,对语言里的其他范畴如“数”范畴有重大影响[37](P185-200)、[38]。简单地说,它存在着一个生命度等级(the animacy hierarchy),不同的语言会在等级的不同结点上发生分裂,结点两侧的成分在句法表现上会形成系统的差异。其生命度等级主要是指人>动物>有生>无生。就本文的议题而言,量词强制性和复数标记适用范围这两大参数都表现出了遵循生命度等级的规律。

首先,来看量词强制性的问题。在前文中,我们指出,藏缅语族中藏语支、景颇语支的名词仍体现出较强的集合性,其特点便是量词的可选性。比如在藏语中:

(6)a.m?? hs?m 人 三

b.r?a ?ak h??k 头发 根 一

从例(6)中我们隐约感到,藏语中生命度等级较高的成分,如指人的“m??”,倾向于不带量词,体现出集合性;而生命度等级较低的成分,如无生的“r?a”,则倾向于带量词,体现出种类性。我们的猜想也得到了以下两点证明:

第一,有一些语言,如藏语支的白马语、景颇语支的苏龙语,已经根据生命度的高低在是否带量词与句子合法性的问题上有了明确的区分。比如在白马语中:

(7)a1。?e53 ?ɑ341 人 五

a2.?hi53 de13 狗 七

b1.?ha13ki?35 *(n?e35)?i341 肉 *(块) 二

b2.?i341 *(p?13kɑ53)?i341 书 *(本) 二

再如在苏龙语中:

(8)a1。i33 ?un55 ja31 牛 一 头

a2.i33 ?un55 牛 一

b1.k?31pa55 a31bw55 vi55 石头 块 四

b2.*k?31pa55 vi55 *石头 四

从上述例句可以看出,在白马语中,有生名词不用量词,无生名词则必须带量词,否则不合法。苏龙语的情况则是,有生名词量词是可选的,而无生名词量词是强制的。

第二,通过考察一种语言的量词库藏来看,我们发现,存在着这样一种语言,其中生命度较低的名词有对应的个体量词,而生命度较高的名词没有对应的个体量词。例如,在景颇语支的格曼语中,常用的个体量词有用于动物名词的nau55、用于无生名词的plo53和lɑp53,但是,指人名词却没有对应的个体量词:

(9)a1.?o?35 kw31mu53 人 一

a2.???

b1.pɑ31xo?35 kw31sam53 马 三

b2.pɑ31xo?35 thɑl55 kw31sam53 马 匹 三

c1.ɑ31wɑ53 kw31len55 竹子 五

c2.ɑ31wɑ53 do?55 kw31len55 竹子 根 五

因此,尽管格曼语中所有的名词都可以直接计数,但从量词的库藏来看,(9a2)的缺失仍然反应出生命度等级的差别。与之相对的是,我们并未发现哪种语言中生命度等级高的名词有对应的个体量词而生命度等级低的却没有。由此可以归纳出量词库藏的蕴涵共性:如果一种语言中,生命度等级高的名词有对应的个体量词,那么,生命度等级低的名词也有对应的个体量词,反之则不成立。

其次,再来看复数标记适用范围的问题。一个清晰的结论是,复数标记的适用范围是严格遵循生命度等级进行的。在我们的考察中,有些语言的复数标记适用于全体名词,如羌语支的众多语言;有些语言的复数标记适用于有生名词,如彝语支的柔若语;有些语言的复数标记适用于动物名词,如彝语支的卡卓语、怒苏语;有些语言的复数标记适用于指人名词,如汉语。不过,复数标记的适用范围在生命度等级上是不允许出现断裂或逆转的。换句话说,我们并未发现这样的语言:其复数标记适用于指人名词和无生名词,但不能适用于动物名词,或者是其复数标记适用于无生名词,但不能适用于有生名词。由此可以归纳出复数标记适用范围的共性:如果一种语言在生命度等級的某结点上有复数标记,那么,该语言中这一节点往左的名词都有复数标记。

就名词的类型而言,由于拥有复数标记是集合名词的特征,因此,生命度等级越高的名词越倾向于拥有集合性,这一点与上文量词强制性所得出的结论是相同的。

(二)数目大小

除了生命度等级的影响,我们还在研究中发现,一个名词所计数目的大小也会影响该名词在类型上的集合/种类性。由于复数标记和数词在语言中是相互排斥的,因此,这里我们只讨论数词的大小与量词的强制性之间的关系。

首先,来看名词整体上集合性较强的语言。在景颇语支中,有些语言量词的强制性程度会因为数词的大小而发生变化。比如在崩尼—博嘎尔语中:

(10)a1.w?w? aken 树 一

a2.w?w? ado? aken 树 棵 一

b1.w?w? api: 树 四

b2.??w?w? ado? api: ??树 棵 四

在崩尼—博嘎尔语中,当数目为一时,量词是可选的,这体现出名词类型从集合性向种类性的变异状态;而当数目大于等于二时,一般无需量词直接计数,使用量词反而显得奇怪,如(10b2)。可见,当数目越大时,名词的集合性会越强。

类似的情况还出现在崩如语中:

(11)a1.n?31v?55 a31kh?53 人 一

a2.n?31v?55 a31kh?53 ?o?55 人 一 个

b1.n?31v?55 ɡ?31?ai55 人 二

b2.* n?31v?55 ɡ?31?ai55 ?o?55 *人 二 个

崩如语中的量词很不发达,只有一个来源不明的“?o?55”,在计数时只能与数词“一”结合,因此,(11b2)是不合法的。如果我们以历时的眼光来审视上述现象,即汉藏语的名词都经历了从集合名词向种类名词的变异,那么,景颇语支显然还处于变异的前期。崩尼—博嘎尔语、崩如语的例证表明,名词类型由集合名词向种类名词的变异,最先发生在数目小的组合中,特别是与数词“一”相关的组合中。

其次,再来看名词整体上种类性较强的语言。与景颇语支相比,缅语支的名词种类性更强。这些语言中的多数情况下,在名词计数时,量词是强制性成分,但是数目的大小同样会影响量词的强制性程度。比如在载瓦语中:

(12)a1.sik55kam51 sum21 kam51 树 三 棵

a2.*sik55kam51 sum21 *树 三

b1. *sik55kam51 i55tshe51 kam51 *树 二十 棵

b2.sik55kam51 i55tshe51 树 二十

再如在波拉语中:

(13)a1.?a?31 ?a31 t?31 鸡 五 只

a2.*?a?31 ?a31 *鸡 五

b1.*?a?31 ta31thai55m?i31 t?31 *鸡 一十四 只

b2.?a?31 ta31thai55m?i31 鸡 一十四

从上述例句可以看出,在载瓦语和波拉语中,当所计数目为十以下的时候,名词计数必须带上量词,表现出种类性;当所计数目大于等于十时,情况则逆转过来,带上量词的形式是不合法的,此时名词表现出集合性。

颇有意思的是,一种语言的名词集合性强度越小,其量词强制性程度发生变异的分裂点所对应的数目越大。比如,景颇语支的语言基本以一为分裂点,缅语支的语言基本以十为分裂点,而介于两种语支的羌语支语言中,嘉绒语以二为分裂点,普米语以三为分裂点。其实这在逻辑上是自明的,因为分裂点的数目越大,就有更多的名词属于种类名词。

最后,再对数目大小与名词类型之间的关系作一简略解释。在引言中我们提到,量词的功能是将种类名词个体化,那么,名词带量词就涉及到名词个体化的可能性。从认知的角度来看,数目越小的成分更容易被个体化,而数目越大的成分更倾向于被当作整体。在类型学上,这种现象在数的一致关系问题上也有类似的表现:在只有个体名词的语言中,当所计的数目足够大时,尽管名词本身带有复数标记,但句子里的动词仍会使用单数的一致关系,这意味着数目足够大的名词被处理成了单一的整体[7](P216-218)。

四、结语

通过上述分析可以发现,汉藏语各语言的名词总体类型分布在由集合性最强到种类性最强的等级序列上,藏缅语族的藏语支、景颇语支等处于序列的左侧,汉语、壮侗语族、苗瑶语族等处于序列的右侧。从历时的角度来看,汉藏语都经历了由集合名词向种类名词的变异。而影响变异的因素则涉及到生命度等级和所计数目的大小,总的来说,名词的生命度等级越高,所计的数目越大,其集合性越强。

需要指出的是,中国境内还存在着属于另一种语系——阿尔泰语系。阿尔泰语系语言的名词是典型的集合名词,普遍有发达的复数标记,同时除了撒拉语、朝鲜语、满语等少数语言外,均没有量词。如前所述,汉藏语系的语言在名词类型上经历了由集合名词向种类名词的变异,那么,为什么阿尔泰语系的语言并未发生名词类型的变异呢?上文中所提到的影响因素为什么对阿尔泰语系的语言也没有发生作用呢?我们认为,从根本上看,集合/种类性发生变异的一个前提条件是在语言中发展出个体量词。Dixon在论述个体量词产生时指出,在孤立语中比较容易发展出个体量词[38]。至少从当下的共时层面来看,汉藏语系是符合Dixon的观点的,而阿尔泰语系则属于典型的粘着语。可以说,正是由于语言形态类型的不同,才导致了阿尔泰语系的名词未能像汉藏语的名词这样发生类型上的变异。

參考文献:

[1]Rijkhoff,J.The Noun Phrase:Oxford Studies in Typology and Linguistic Theory[M].Oxford:Oxford University Press,2002.

[2]Dik,S.C.The Theory of Functional Grammar.Part 1:the structure of the clause(second revised edition)[M].Berlin:Mouton de Gruyter,1997.

[3]Greenberg,J.H.Numeral classifiers and substantival number:Problems in the genesis of linguistic type[J].Working papers on Language Universals,1972,(9).

[4]刘丹青编著.语法调查研究手册(第二版)[M].上海:上海教育出版社,2017.

[5]Stroomer,H.A comparative study of three southern Oromo dialects in Kenya:phonology,morphology and vocabulary[M].Hamburg:Buske,1987.

[6]Hundius,H. & Ulrike,K.Syntax and semantics of numeral classifiers in Thai[J].Studies in Language,1983,(2).

[7]Corbett,G.G.Number[M].Cambridge:Cambridge University Press,2000.

[8]孙宏开,胡增益,黄行主编.中国的语言[M].北京:商务印书馆,2007.

[9]蒋颖.汉藏语名量词起源的类型学分析[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2007,(2).

[10]蒋颖.汉藏语系语言名量词比较研究[M].北京:民族出版社,2009.

[11]徐丹.从语言类型看汉语复数形式的发展[A].徐丹主编.量与复数的研究——中国境内语言的跨时空考察[C].北京:商务印书馆,2010.

[12]吴安其.分析型语言的名量词[A].李锦芳主编.汉藏语系量词研究[C].北京:中央民族大学出版社,2005.

[13]孙宏开.藏缅语族语言里的“数”及其表达方式[A].徐丹主编.量与复数的研究——中国境内语言的跨时空考察[C].北京:商务印书馆,2010.

[14]杨将领.藏缅语数量短语从CN到NC型的演变机制[A].李锦芳主编.汉藏语系量词研究[C].北京:中央民族大学出版社,2005.

[15]孙宏开,齐卡佳,刘光坤.白马语研究[M].北京:民族出版社,2007.

[16]徐琳,赵衍荪.白语简志[M].北京:民族出版社, 1984.

[17]戴庆厦,徐悉艰.景颇语语法[M].北京:中央民族学院出版社,1992.

[18]孫宏开.独龙语简志[M]北京:民族出版社,1982.

[19]杨将领.独龙语个体量词的产生和发展[J].民族语文, 2011,(6).

[20]李大勤.苏龙语研究[M].北京:民族出版社,2004.

[21]朱艳华.载瓦语参考语法[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2011.

[22]戴庆厦,丛铁华,蒋颖,李洁.仙岛语研究[M]北京:中央民族大学出版社,2005.

[23]戴庆厦,蒋颖,孔志恩.波拉语研究[M]北京:民族出版社,2007.

[24]蒋颖.普米语个体量词及其类型学分析[J].民族语文, 2008,(5).

[25]陆绍尊.普米语简志[M].北京:民族出版社,1983.

[26]陈士林,边仕明,季秀清.彝语简志[M].北京:民族出版社,1985.

[27]徐琳,木玉璋,盖兴之.傈傈语简志[M].北京:民族出版社,1986.

[28]韦庆稳,覃国生.壮语简志[M].北京:民族出版社, 1980.

[29]赵晶.壮语名词短语的语序演变[J].语言研究, 2012,(3).

[30]石林.侗语汉语语法比较研究[M].北京:中央民族大学出版社,1997.

[31]李云兵.苗瑶语量词的类型学特征[A].李锦芳主编.汉藏语系量词研究[C].北京:中央民族大学出版社, 2005.

[32]Bybee,J. & Thompson,S.Three frequency effects in syntax[J].Berkeley Linguistics Society,1997,(1).

[33]Bybee,J.Frequency of use and the organization of language[M].Oxford:Oxford University Press,2007.

[34]孙宏开.藏缅语量词用法比较——兼论量词发展的阶段层次[A].《中国语言学报》编委会.中国语言学报(第三期)[C].北京:商务印书馆,1988.

[35]黄平.汉藏语数量名结构语序研究[D].北京:中央民族大学博士学位论文,2012.

[36]张军.量词与汉藏语名词的数量范畴[A].李锦芳主编. 汉藏语系量词研究[C].北京:中央民族大学出版社, 2005.

[37]Comrie,B.Language Universals and Linguistic Typology(2nd)[M].Chicago:The University of Chicago Press,1989.

[38]Dixon,R.W.Where have all the adjectives gone?[M].Berlin:Mouton Publishers,1982.