从阅读到生产:走向新诠释学的阿尔都塞——兼论马克思主义诠释学的建构

王凯立

从阅读到生产:走向新诠释学的阿尔都塞——兼论马克思主义诠释学的建构

王凯立

(厦门大学哲学系,福建厦门,361005)

为了与西方马克思主义的黑格尔传统相决裂,阿尔都塞提出了自己全新的解释理论。这套理论不仅是解释马克思主义哲学的新方法,同时还可普遍化为一套新诠释学。具体而言,阿尔都塞的新诠释学以症候阅读理论为逻辑起点,在方法论诠释学层面包含了“问题式的揭示”与“场所变换”,在哲学诠释学层面以“结构即结合”与“诠释即生产”的观念为核心。总体而言,阿尔都塞的新诠释学围绕“问题式原则”“结构性原则”“生产原则”展开,并从一个完全异于“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学的问题式出发,重新处理了关于诠释的诸多重要议题,为建构马克思主义诠释学带来了启发。

阿尔都塞;马克思主义诠释学;症候阅读;问题式;结构;生产

在西方马克思主义哲学的发展史上,阿尔都塞无疑是批判黑格尔传统的关键性人物,他试图重新激活斯宾诺莎的哲学资源,进而恢复马克思主义哲学的科学性。为此,阿尔都塞与以往解释马克思主义哲学的意识形态决裂,进而建构了全新的解释理论。学界通常将这套解释理论视为解释马克思主义哲学的方法,却很少注意到阿尔都塞在这里已经触及了关于“解释”的一般性原则。正如他自己所说:“我所说的解释是认真的和有系统的解释,是建立在真正具有哲学、认识论和历史知识基础上的解释,是依靠严格的阅读方法的解释,而绝不是单凭一得之见而作出的解释(尽管人们单凭一得之见也可以写出书来)。”[1](21)在这个意义上,阿尔都塞的解释理论不仅是对马克思主义哲学解释方法的革新,同时还可被重构为一个异于“施莱尔马赫—伽达默尔”①诠释学传统的新诠释学理论,并为目前成果寥寥的马克思主义诠释学建构带来了启发。总体而言,阿尔都塞新诠释学的理论核心是将诠释视为一种生产,通过作者与读者无意识相互作用的理论中介,把意义的生产归结为结构之间的结合。

一、阅读类型

阿尔都塞的新诠释学以阅读理论为逻辑起点,在《读〈资本论〉》的“序言”中,阿尔都塞较为集中地进行了相关探讨。在阿尔都塞看来,“阅读”从逻辑上可分为“无辜阅读”与“有罪阅读”,其中无辜阅读是一种虚幻的意识形态,因此只存在有罪的阅读。“有罪阅读”又分为“栅栏式阅读”与“症候阅读”,后者构成了阿尔都塞整个阅读理论的核心。

(一) 无辜阅读与有罪阅读

无辜阅读是一种预设读者无任何先入之见的理想化阅读,在阅读过程中,读者“无非就是要透过本质的‘具体’存在读出(在这个词的真正意义上)‘抽象’的本质”[2](5),因此,无辜阅读同时预设了读者直接通过阅读就能获取事物本质的能力。在这种直接性上,无辜阅读亦可被称为“直接阅读”,它取消了读者与作者、读者与事物本质之间本应保持的阅读间距。在阿尔都塞看来,“这种单纯的阅读只能是一种神目观式的天真”[3](64),是一种宗教神话,它通过意识形态的作用将读者塑造为一个清白的主体,并赋予这个主体一双上帝的眼睛以洞察一切事物的本质。阿尔都塞直截了当地宣称无辜阅读是不存在的,因为任何读者在阅读过程中都无法摆脱先行的观念因素,因此只存在有罪的阅读。在这个意义上,阿尔都塞显然关注到了“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学传统中所讨论的“前结构”问题,并与海德格尔、伽达默尔等人一样,认为诠释活动的产生以前结构为基本条件。有所不同的是:海德格尔与伽达默尔通过对前结构的肯定,从而在诠释学中发现了历史的连续性,并给予主体恰当的位置;而阿尔都塞却通过前结构深入读者的无意识领域,并通过对现实的社会关系与生产活动等物质条件的结构性揭示,从而发现了历史的断裂性与无主体性。这些思想内容集中地体现在阿尔都塞关于症候阅读的论述中。

(二) 栅栏式阅读与症候阅读

在阿尔都塞看来,有罪阅读分为两种:栅栏式阅读与症候阅读。“在第一种阅读中,马克思是通过他自己的论述来阅读他的先驱者(例如斯密)的著作的。这种阅读就像是通过栅栏来阅读一样。”[2](8)在这里,“栅栏”比喻某种理论前见,这种阅读事实上就是以某种理论前见来规定阅读对象视域的有罪阅读②。“在这种阅读的过程中,斯密的著作通过马克思的著作被看到并且以马克思著作为尺度。这种阅读的结果无非是一致性和不一致性的记录,是对斯密的发现和空白、功绩和缺陷、他的出现和不出现的总结。”[2](8)在《保卫马克思》中,阿尔都塞认为研究马克思主义哲学的传统方法隐含了三个理论前提,其中之一便是分析性前提。“根据这个前提,任何理论体系,任何思想结构都能够还原为各自的组成部分;在这个条件下,人们就可以对理论体系中的某一个成分单独进行研究,也可以把它与属于另一个体系的另一个类似成分相比较。”[1](41)与传统的研究方法一样,栅栏式阅读同样基于分析性前提。在栅栏式阅读中,斯密的理论被用来与马克思理论中的相似成分进行比较,并且通过马克思理论这一“栅栏”,斯密的发现和空白、功绩和缺陷、出现和不出现被简单区分开来,马克思的理论就被视为是斯密的发现与空白的简单相加。这样一来,马克思只是因为看见了斯密没有看见的东西而简单地补充了斯密的空白,马克思的全部理论贡献就被归结为马克思拥有一双比斯密更明亮的“眼睛”。也就是说,二者的差别被“化为看的简单差别”[2](9)。

栅栏式阅读的根本问题在于忽视了理论发现与空白之间的结构性关系。这种结构性关系就是阿尔都塞所说的“问题式”③,“问题式”的揭示需要依靠第二种阅读(即症候阅读)才能实现。“症候”原本是精神分析学的理论术语,在弗洛伊德那里,“症候”指向的是神经病人的无意识结构,而到了拉康那里,“症候”在更多意义上指向一种“空无”。阿尔都塞在将“症候”一词嫁接到阅读理论的过程中显然保留了这两层意思④。正如张异宾(张一兵)教授所言:“阿尔都塞这里所讲的症候正是由一定的问题式统摄所形成的深层语言之空无,它甚至就是字句的沉默。这是一种理论无意识。”[3](87)阿尔都塞认为,“所谓症候读法就是在同一运动中,把所读的文章本身中被掩盖的东西揭示出来并且使之与另一篇文章发生联系,而这另一篇文章作为必然的不出现存在于前一篇文章中。”[2](21)由此可见,症候阅读法不仅包括了对“前一篇文章”问题式的揭示,还进一步包括了从“前一篇文章”向“另一篇文章”的问题式的颠覆与转变。在这个意义上,“看就不再是具有‘看’的能力并且在注意或者不注意的情况下运用这种能力的个别主体的行为。看就是看的结构条件的行为,就是总问题领域所内在的对它的对象和问题的反思关系。在这种情况下,看就失去了它的神圣阅读的宗教特权”[2](17)。在这里,我们可以看到阿尔都塞对主体的拒斥态度。阿尔都塞认为,症候阅读才是真正科学的阅读,而这种阅读的科学性从一定意义上来说正是通过对主体的拒斥而获得保障的。这样一来,如果说症候阅读本身仍然意味着对理论的诠释(阿尔都塞显然是承认这一点的),那么在无主体的情况下这种诠释的可能性条件便是一个值得深究的问题。

二、阿尔都塞的新诠释学理论

有论者指出:“阿尔都塞借用拉康的精神分析理论、弗洛伊德的无意识理论、结构主义分析法等,将其糅合形成了他自己的异于伽达默尔新解释学的理论方法。”[4](24)的确,从症候阅读开始所引出的进一步分析中,阿尔都塞打开了一扇诠释学的新大门。但是,阿尔都塞的最终目的毕竟不是建构一套诠释学理论,因此,如果说阿尔都塞的确有一套异于伽达默尔的新诠释学,那么其中的诸多理论问题仍是有待进一步阐明的。需要特别指出的是,当我们在谈论阿尔都塞的新诠释学时,要时刻警惕“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学传统中的某些话语(如:时间性、对话结构、效果历史、视域融合、占有等),因为从阿尔都塞的立场来看,这些话语背后包含了一套意识形态问题式。当然,从另一个角度来说,正是因为阿尔都塞与这些话语格格不入,所以才构成其新诠释学的“新”之所在。

(一) 方法论诠释学:“问题式的揭示”与“场所变换”

症候阅读在最直接的意义上勾勒出阿尔都塞新诠释学的方法论维度,即方法论诠释学。所谓方法论诠释学,或说技术诠释学,旨在为避免误解而设计出一整套完整的解释方法。在这个层面上,诠释学更多地被当作一种进行正确解释的工具与技巧。对阿尔都塞而言,正确的解释就是科学的解释,避免误解的充要条件就是要揭露意识形态对事实的歪曲。依据阿尔都塞对症候阅读的论述,他的新诠释学在方法论层面上包含两个重要内容:“问题式的揭示”与“场所变换”。

1. 问题式的揭示

诚如上文所述,问题式的揭示是通过症候阅读来揭示理论发现与空白之间的结构性关系。进一步而言,“异质于传统马克思哲学思想史的解读模式,阿尔都塞的新解释学的关键就是要求我们深入挖掘出一个思想家用以提出问题、分析问题和解决问题的隐性理论构架”[3](205)。阿尔都 塞说:

如果用总问题的概念去思考某个特定思想整体(这个思想直接以一个整体而出现,它明确地或不明确地被人们作为一个整体或一个“总体化”动机而“体验”),我们就能够说出联结思想各成分的典型的系统结构,并进一步发现该思想整体具有的特定内容,我们就能够通过这特定内容去领会该思想各“成分”的含义,并把该思想同当时历史环境留给思想家或向思想家提出的问题联系起来。[1](53−54)

科学的诠释方法就是通过理论症候揭示出理论整体的问题式,因为问题式决定了理论本身的问题及其回答方式,进而也就决定了理论本身的含义[1](54)①。在阿尔都塞看来,问题式的揭示是一个辩证循环的过程:“只有应用马克思的哲学才能对《资本论》进行哲学的阅读,而马克思的哲学又是我们的研究对象本身”[2](29)。这一辩证循环的过程颇具诠释学循环的味道,它旨在从问题式出发,通过问题式与具体问题或真实问题的联系,从而反过来进一步考察问题式本身[4](20)。正如阿尔都塞所说:“只有把由思想家(他的总问题)提出的问题与时代向思想家提出的真实问题进行比较,才可能清楚地看到思想的真正意识形态性质,就是说,看到思想作为意识形态而具有的特性,包括歪曲事实这个事实在内。”[1](54)①对于一个理论体系而言,问题式以一种不在场的结构性关系存在于该理论体系之中,因而问题式唯有通过上述这种辩证循环的过程方能被揭示出来(用阿尔都塞自己的概念范畴可以说是生产出来)。由此可见,问题式的揭示并不是一个对问题式在认识论意义上单纯的反映过程,对读者而言,它本身就是一种意义的创造[5](136)。

2. 场所变换

症候阅读不仅要求读出一篇文章的问题式,还要求从这篇文章中读出另一篇文章,后者涉及从旧问题式向新问题式的转变,即马克思所说的“场所变换”。阿尔都塞认为,引起这种“场所变换”需要一种“有教养的目光”,而并非栅栏式阅读中那种敏锐和注意的目光。阿尔都塞说:

这种引起目光改变的“场所变换”本身只是在极为特殊、极为复杂而且常常是戏剧性的场合下完成的;这种“场所的变换”绝对不可以归结为关于改变“看的角度”的精神决定这种唯心主义的神话;“场所变换”开始了一个不是由主体的看引起、而是主体在它所处的场所进行反思的过程;在认识的生产资料的实际变换过程中,无论是“构成主体”还是看的主体都无权对可以看得见的东西的生产提出承认自己的作用的要求;所有这一切都是在理论结构变化的辩证危机中发生的,在这种变化中,主体所起的作用并不是它自认为起到的作用而是过程的机制赋予它的作用。[2](20)

这里的“主体”显然是一个“伪主体”,或者说,它只是一个作为认识生产结构要素的读者。“场所的变换”看似是一个主体的反思过程,但实际上只是一个新结构对旧结构的反思。在阿尔都塞看来,旧问题式(旧结构)到新问题式(新结构)的转变只能归结为“是在极为特殊、极为复杂而且常常是戏剧性的场合下完成的”,这是一个包括文本作者在内的不同结构性因素对读者无意识作用的结果。有论者指出,症候阅读只是一个读者对文本作者无意识的单向作用,为了解决文本中作者无意识因素的重现问题,阿尔都塞从症候阅读过渡到“移情与反移情的阅读机 制”[5](136)。诚然,我们的确可以承认,在症候阅读中阿尔都塞对“场所变换”的运行机制的说明是不完善的,但是这一过程显然意味着保留在旧问题式中的作者无意识因素在新问题式中得到了再现。因此,症候阅读并不只是一个读者对文本作者无意识的单向作用,在“场所变换”阶段,症候阅读显然包含了一个从作者到读者无意识的运作方向。

(二) 哲学诠释学:“结构即结合”与“诠释即生产”

与方法论诠释学不同,哲学诠释学旨在对诠释活动进行反思,进而揭示诠释得以可能的普遍性条件。在目前国内的研究中,鲜有学者从哲学诠释学的向度关照阿尔都塞的解释理论。张异宾教授将阿尔都塞的解释理论称为“新解释学”,但仍然只是将其作为一种解读马克思主义哲学的方法论原则加以思考[3](193−217);另有学者结合“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学的脉络从一个更为普遍的角度思考阿尔都塞的解释理论,但仍然只是停留在方法论诠释学的向度⑤。我认为,与利科一样,阿尔都塞的新诠释学综合了方法论向度与哲学向度,后者以“结构即结合”与“诠释即生产”的观念为理论基础。

1. 结构即结合

在症候阅读中,意义的创造(或说生产)是一个读者对作者无意识的作用过程,同时也是作者对读者无意识的作用过程。这意味着诠释并不是一种主体行为,而是结构之间的结合。阿尔都塞认为:

思维本身是由一种结构建立起来的。这种结构把思维所要加工的对象(原料)、思维所掌握的理论生产资料(思维的理论、方法、经验的或其他的技术)同思维借以生产的历史关系(以及理论关系、意识形态关系、社会关系)结合起来。[2](37)

阿尔都塞认为:“认识的概念使阅读成为它们是的东西,因为认识的概念是阅读对象的基础。”[2](29)可见,阿尔都塞以“认识”这一思维活动的范畴指称诠释活动。如果说思维活动被归结为结构之间的结合,那么结构之间的结合当然也就构成了诠释得以可能的根基性条件。阿尔都塞认为:“‘思维’是特有的现实体系,它是在同自然保持着一定关系的一定历史社会的现实世界中产生和形成的,它是一种特殊的体系,它是由它的存在条件和它的实践条件所规定的,也就是说是由特有的结构规定的。它是它的特有的原料(理论实践对象)、它特有的生产资料和它同其他社会结构的关系之间的特定的‘结合’。”[2](38)不得不说,阿尔都塞的这一思路延续了精神分析学与结构主义的某些因素,在这些因素的干预下,阿尔都塞完成了对阅读中作者无意识与读者无意识在历史社会层面上的结构性说明。这样一来,当诠释活动在症候阅读中被揭示为读者与作者无意识的相互作用时,它在本质上就是一种结构之间的特定结合。

2. 诠释即生产

诠释⑥活动被归结为结构之间的特定结合,这意味着诠释本身已经完全处在一个异于“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学传统的全新场域中。那么,在这个全新场域中,阿尔都塞又如何规定诠释呢?这就涉及他反复强调的“生产”概念:

生产这个词表面上意味着把隐藏的东西表现出来,而实际上意味着改变(以便赋予已经存在的材料以某种符合目的的对象形式)在某种意义上说已经存在的东西。这种生产在其双重意义上说使生产过程具有循环的必然形式。它是一种认识的生产。因此,在其特殊性上来理解马克思的哲学就是理解生产出对马克思哲学的认识借以完成的运动本身的本质,也就是说把认识理解为生产。[2](29)

上文提到,阿尔都塞在方法论诠释学中已经提出了颇具诠释学循环意味的辩证循环,这种辩证循环作为诠释的过程实质上是结构之间的结合,而要在这种结构即结合的关系中说明科学阅读的辩证循环性,就需要将包含诠释活动在内的认识视作一种生产。

在阿尔都塞看来,把认识理解为生产是真正科学的认识论命题,它彻底摆脱了包括笛卡尔主体哲学、胡塞尔现象学乃至黑格尔观念论都没能摆脱的经验主义认识论的意识形态。阿尔都塞一针见血地指出:“把被理解为现实对象的现实组成部分的认识纳入这一现实对象的现实结构,这就构成了经验认识论的特殊的总问题。”[2](34)经验主义认识论认为主体能够把握现实对象的本质,并且宣称这个“本质”就是并且只是现实对象的一个组成部分,因为现实对象还包含了非本质的部分。这样一来,原本只是认识对象的“本质”就被当作现实对象,原本只是通过认识作用才在认识对象中呈现的本质与非本质的简单区别,直接被当作现实对象的现实结构。由于混淆了认识对象与现实对象,因而经验主义认识论遮蔽了关于认识的真实问题,显示了它意识形态的本质。为了破除经验主义认识论的意识形态,阿尔都塞调动了斯宾诺莎对知识类型进行区分的理论资源,认为必须严格区分认识对象与现实对象[6]。在此基础上,认识就成了加工认识对象而非现实对象的生产性活动,而被认识所规定的诠释就以这种结构即结合的生产性活动为根本内容。

三、阿尔都塞的新诠释学何以可能?

前文大致勾勒了阿尔都塞新诠释学的主要内容,为了完整回答“阿尔都塞的新诠释学何以可能?”这一问题,一个必要的理论工作是:在前文的基础上概括出这套新诠释学的基本原则,并探讨这些原则如何回答了诠释学领域内的基本问题。在《论青年马克思(理论问题)》一文中,阿尔都塞在批判此前马克思主义哲学的解释方法的同时,提出了自己解释马克思主义哲学的三项基本原则,而这三项原则恰好为回答“阿尔都塞的新诠释学何以可能?”提供了理论线索。

(一) 问题式原则

阿尔都塞新诠释学的第一个原则,可称之为“问题式原则”,即“每种思想都是一个真实的整体并由其自己的总问题从内部统一起来,因而只要从中抽出一个成分,整体就不能不改变其意义”[1](48)。如前所述,“‘理论总问题’不仅决定了理论家思考时代问题的思维方式和问题体系,而且也决定了理论家在思考时代问题的过程中如何向时代提出问题。把握了理论家的理论总问题,也就把握了理论家的思想的总体性质。”[7]“问题式原则”不仅回答了“正确(科学)的诠释是什么”的问题,并进而为诠释活动指明了方向。在方法论层面上,它还回答了“如何进行正确(科学)诠释”的问题,其中就包含了整体(问题式)与局部(具体问题)之间的辩证循环过程,具有诠释学循环的特征。

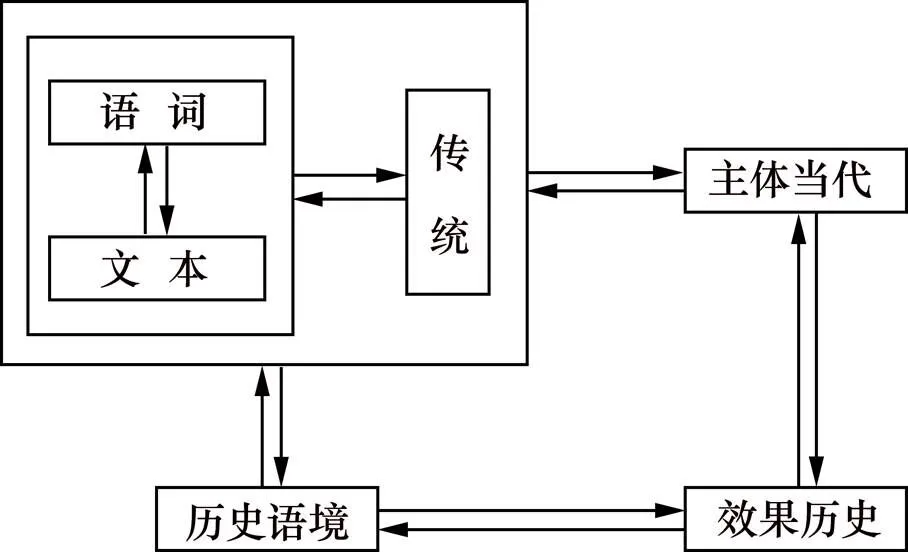

值得注意的是,阿尔都塞新诠释学的辩证循环在直接意义上归属于方法论向度,但循环背后的理论根基却指向了哲学向度。这一点与施莱尔马赫、贝蒂等人仅从方法论向度规定诠释学循环不同,也与海德格尔、伽达默尔等人直接将诠释学循环视为本体论的结构要素有别。在诠释学史上,对诠释学循环的探讨经历了一个发展过程,如图1[8](314)所示。

图1中的每一组往返箭头都代表了一个循环结构,箭头方向表示一个要素对另一个要素的作用方向,该图从内框到外框清晰地展示了诠释学循环观念在“施莱尔马赫—伽达默尔”脉络中的发展历程。在这里,我们所要关注的问题是:相对于“施莱尔马赫—伽达默尔”脉络而言,阿尔都塞的诠释学循环处于什么样的位置?它是否属于某一发展环节或能够归属于这一发展脉络?对于后一问题而言,答案是彻底否定的。一方面,诠释所要揭示的问题式并非文本的表层结构,而是理论的深层结构,因此由问题式架构起的辩证循环必然不是词语与文本之间的循环。另一方面,“施莱尔马赫—伽达默尔”脉络中的诠释学循环均以主体及其经验为中介,因而落入了经验主义的意识形态问题式中,而阿尔都塞通过问题式原则所建立的辩证循环观念,在其真正科学的意义上就是与一切意识形态问题式决裂。在阿尔都塞的新诠释学中,问题式与具体问题(时代问题)之间的辩证循环在哲学向度上涉及理论与现实之间的相互考问,这种理论与现实之间的关系既不是像萨特那样以主体为中介将理论介入现实,也不是像葛兰西那样通过“实践”概念取消理论与现实之间的分界,而是借用斯宾诺莎的哲学资源将理论与现实之间的关系理解为结构性的错位表现[9]。在这一点上,阿尔都塞的新诠释学摆脱了“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学传统的观念论内核,进而从一个全新的角度再度回答了诠释学循环的问题。不得不说,阿尔都塞的相关论点处在“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学传统之外的颠覆性地位。

图1 诠释学循环图

(二) 结构性原则

阿尔都塞新诠释学的第二个原则,可称之为“结构性原则”。

每个独特的思想整体(这里指的是某个具体个人的思想)的意义并不取决于该思想同某个外界真理的关系,而取决于它同现有意识形态环境、以及同作为意识形态环境的基地并在这一环境中得到反映的社会问题和社会结构的关系;每个独特思想整体的发展,其意义不取决于这一发展同被当作其真理的起点或终点的关系,而取决于在这一发展过程中该思想的变化同整个意识形态环境的变化以及同构成意识形态环境基地的社会问题和社会关系的变化的关系。[1](48)

正是这一原则,使得阿尔都塞的新诠释学与观念论的意识形态决裂,进而使诠释活动成为结构之间的特定结合。阿尔都塞时常被人们称为是一个结构主义者,但阿尔都塞本人却在多处否认了这一点,并有意与结构主义保持距离。虽然如此,在当时法国兴起的结构主义思潮中,要说阿尔都塞完全没有受到这股思潮的影响恐怕也是不现实的[10]。在阿尔都塞眼中,结构主义主要是指开创自索绪尔语言学、发展于列维−斯特劳斯人类学的结构主义。一方面,阿尔都塞的确如结构主义一样,通过“结构”这一范畴来考察社会历史现实;另一方面,阿尔都塞又通过对结构之间结合关系的论述,打破了索绪尔与列维−斯特劳斯意义上结构的封闭性特征,并在这种相对具有开放性与松散性的结构中形成了多层次的结构观与多元决定论,从而去除了索绪尔与列 维−斯特劳斯在对结构的理解中所保留的本质主义内容。

在“结构性原则”中,阿尔都塞重新处理了作者、读者、文本(理论)之间的关系:作者无意识与读者无意识以文本(理论)为中介相互作用,这一过程实际上是结构之间的特定结合,而这种结合关系决定了三者在诠释活动中的结构性位置。在狄尔泰之后,诠释学家基本上都认为诠释的对象是文本的含义,而非作者的原意。伽达默尔在论述“时间间距”时曾说:“当某个文本对解释者产生兴趣时,该文本的真实意义并不依赖于作者及其最初的读者所表现的偶然性。至少这种意义不是完全从这里得到的。因为这种意义总是同时由解释者的历史处境所规定的,因而也是由整个客观的历史进程所规定的。”[11]一方面,由于解释者的历史处境始终与作者不同,因而“时间间距”导致解释者所理解的东西不可能是作者的原意。另一方面,“时间间距”也不是一个单纯的消极概念,因为正是间距的存在使得诠释始终是一种并非复制作者愿意的创造性活动。在这里,阿尔都塞也有着与之相似的看法:“我就是从所有这些个人经历、这些阅读和联想出发,最终得以把马克思主义作为自己的财富来拥有,认真去考虑它,当然是以我自己的方式;我现在清楚地看到,这种方式和马克思本人的方式并不完全一致。”[12](236)阿尔都塞进一步认为,自己所做的理论工作“可以帮助马克思,也帮助我们大家,比他本人更好地主宰他自己的思想,因为这种思想理所当然地受制于他的时代的理 论束缚(也受制于这些理论的不可避免的矛 盾)”[12](237)。

然而,伽达默尔等人的问题在于,他们对于间距概念的强调导致作者在诠释活动中的缺位。这一点在利科的现象学诠释学中表现得更为明显,“作者并没有回应读者;准确来说是书把书写行为和阅读行为分成两边,在这两者之间并没有交流;在书写中读者是缺席的;在阅读中作者也是缺席的”[13](149)。这样就无法很好地回答:我们的诠释活动为什么的确可以受益于对作者生平事迹、社会状况、历史语境等的考查?通过激活精神分析学的理论资源,阿尔都塞的新诠释学认为,作者的原意属于意识层面,读者与作者之间的间距固然使得读者无法完全获得作者的原意,但作者无意识的理论症候能够保留在文本中,从而在作者无意识与读者无意识的相互作用的创造性(生产性)活动中,作者的位置在诠释活动中得到了恰当的安放。在精神分析学看来,无意识因素与个人的生活处境有关,因而在诠释活动的辩证循环中,考察作者的生平事迹、社会状况、历史语境等,事实上就是通过时代问题来考察理论问题式本身。

(三) 生产原则

阿尔都塞新诠释学的第三个原则,可称之为“生产原则”,即“推动独特思想发展的主要动力不在该思想的内部,而在它的外部,在这种思想的此岸,即作为具体个人出现的思想家,以及在这一个人发展中根据个人同历史的复杂联系而得到反映的真实历史”[1](48)。在阿尔都塞看来,说思想是思想家纯粹的精神创造,这是唯心主义的神话。从根本上说,思想的产生与发展离不开思想家个人同现实历史的复杂联系。“以马克思本人为例,他的最直接的、纯个人的实践经验……在他的理论实践中,在使他从意识形态理论实践转向科学理论实践的变革过程中起到了干预作用:但是这些经验是以经验的对象即实验的对象形式,也就是以新的思维对象、‘观念’对象、尔后以概念对象的形式在他的理论实践中起到干预作用的。”[2](61)在严格区分认识对象与现实对象的基础上,思想摆脱了意识形态观念,从而处于一种结构性因素中。正是思想的现实结构通过加工它的认识对象,从而使得反映了这种现实结构的思想得以生产出来。在这里,思想本身作为某种认识结果被要求视作生产的结果。如果说思想本身的产生与发展离不开对思想的诠释(如马克思发展自己的思想离不开对古典政治经济学的诠释),那么诠释本身也必然是一种生产。“生产原则”从根本上摆脱了“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学在观念论内核下的经验主义认识论的意识形态,从而最为明确地标识出阿尔都塞新诠释学的“新”之所在。

在“生产原则”下,马克思对古典政治经济学的批判就成为一种新结构的生产,这触及了阿尔都塞新诠释学的批判向度。关于诠释学的批判问题,哈贝马斯与伽达默尔之间曾有过一场影响深远的争论。哈贝马斯曾指责伽达默尔的哲学诠释学忽视了批判因素,因为对传统与权威的正名会使诠释活动的对话结构成为渗透了意识形态的扭曲交往;而伽达默尔则对此回应:即使是哈贝马斯的批判诠释学,也奠基于自己所提出的那些哲学诠释学原则之上[14](222−230)。对此,利科则采取了调和的立场,他通过重新论述“间距”的概念,认为“间距”既是“诠释”的条件,也是“批判”的条件,因而“诠释”与“批判”本身就辩证地结合在同一个活动中[13](369−418)。然而,不论是伽达默尔、哈贝马斯还是利科,他们都认为批判是一种以主体为中介的观念活动。与此不同,阿尔都塞新诠释学的批判向度则落脚于现实的社会关系与生产活动:当在结构的结合关系中作为一种生产时,诠释就意味着揭示出意识形态背后所掩藏的现实的社会关系与生产活动,这本身就是一种意识形态批判。当然,阿尔都塞的结构性思路否认了主体,这必然会引起利科等人的不满,“社会−文化现象难道不具有很多超出结构层次之外的意义层面吗?作为主体意义的恢复的解释学(hermeneutics),难道在人类科学中不起作用吗?”[15]对利科而言,这一对列维−斯特劳斯结构主义的批判同样适用于阿尔都塞。

四、结语:建构马克思主义诠释学

在西方诠释学史上,马克思主义对诠释学的贡献甚少,其中与阿尔都塞同时代的两位代表人物罗伦策(Alfred Lorenzer)与桑德库勒(H. J. Sandkuhler)所完成的马克思主义诠释学建构,也基本上被认为是失败的[8](444−452)。马克思主义诠释学建构的理论困境在于,马克思主义哲学与“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学有着根本的理论冲突,即前者以唯物主义的立场将后者的德国观念论内核视为应当受到批判的资产阶级意识形态[16]。在这个意义上,马克思主义哲学难以承接“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学的脉络,因而马克思主义诠释学的建构需要跳出这一传统,进而回到马克思主义哲学的立场上来重新思考关于诠释的诸多理论问题。从这一点来看,阿尔都塞的新诠释学走在了马克思主义诠释学建构的正确方向上,所以,他虽然没有关于诠释学的专著,但却在马克思主义诠释学的建构方面较罗伦策与桑德库勒作了更多的有益探索。

在我看来,阿尔都塞的新诠释学抓住了马克思主义诠释学建构的诸多理论要害,对马克思主义诠释学建构的进一步探索具有启发意义。首先,在理论内核上,马克思主义诠释学在根本上要从现实的社会关系与生产活动中寻找诠释学的理论根基,将诠释活动作为物质性、社会性的生产活动来把握。恩格斯曾说:“马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:……直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。”[17]国家设施、法的观点、艺术、宗教观念等都构成了诠释学的议题,当马克思主义哲学要求从现实的社会关系与生产活动来解释这些内容时,解释活动本身也拒绝了观念论性质的根基,也就是说,马克思主义诠释学必须立足于现实的社会关系与生产活动。正是在这一点上,哈贝马斯的批判诠释学虽然吸收了马克思主义哲学的理论因素,但在根本上并不归属于马克思主义诠释学。正如罗伦策所批判的,哈贝马斯在语言哲学的背景下引入精神分析学,这使得他的批判诠释学仅仅与现实的物质基础保持了抽象的联系,从而丧失了唯物主义的具体的历史向度[18](170)。相较而言,阿尔都塞通过激活斯宾诺莎的哲学资源而在精神分析学中发现了马克思主义哲学的理论内核,通过症候阅读揭示出诠释活动是结构之间的特定结合,进而将其视为一种生产,这一诠释学的建构路径显然更好地维护了马克思主义哲学的根本立场。

其次,在理论关键点上,马克思主义诠释学需要注重反思马克思主义哲学的意识形态理论,并由此来回答读者、作者、文本以及现实的社会关系与生产活动之间的关系问题。在“施莱尔马赫—伽达默尔”诠释学的脉络中,诠释活动是一个具有主体性质的经验活动,其最终指向的是对作者主观意图、客观精神或存在论真理的体验与把握。如何跳出这一诠释学范式而将诠释活动建立于现实的物质基础上,这是马克思主义诠释学面临的棘手问题。而这其中的理论关键在于:重新架构诠释活动诸要素(读者、作者、文本)之间的关系以及这些要素与现实的社会关系及 生产活动之间的关系。罗伦策、桑德库勒以及 阿尔都塞均意识到,意识形态是这些关系的中介性要素,因而对意识形态理论展开了积极的 探索。其中,罗伦策依循哈贝马斯的思路将意 识形态归结于现实的社会结构,从而将个人心理的主观结构视作现实的“社会−历史”进程的结果[18](166−170)。然而,罗伦策的理论依然被认为是不充分的[18](175−177),原因在于:在现实的社会关系与生产活动层面,罗伦策的理论缺乏对意识形态产生及对个体意识塑造的更为详细的解释。相较而言,阿尔都塞的新诠释学通过问题式揭示出意识形态背后现实的结构性物质因素,开启了一个填补罗伦策理论空缺的方向。在后期的《意识形态与意识形态国家机器(研究笔记)》一文中,阿尔都塞通过意识形态国家机器的物质性、结构性运作,揭示了意识形态的产生机制,并通过论述“意识形态把个人传唤为主体”的观点,解释了意识形态塑造个体意识的必然过程[19]。阿尔都塞这些崭新的观点,为马克思主义诠释学处理意识形态这一关键议题,开拓了更为广阔的理论空间。

最后,在理论落脚点上,马克思主义诠释学旨在探索批判资本主义社会的新向度。不同于伽达默尔、利科等人在观念论意义上所建构的批判理论,马克思主义诠释学的批判向度需要在现实的社会关系与生产活动中揭示资本主义社会的内在矛盾。与马克思主义哲学一样,这一作为理论落脚点的批判向度同样是马克思主义诠释学的生命力所在。一方面,桑德库勒所建构的马克思主义诠释学之所以是失败的,是因为他在唯物主义反映论中将“意识形态”视为一个描述性的概念,从而丧失了批判向度[18](177−178),这使得他在认识论层面上所建构的诠释学并未达到狄尔泰的高度[8](444−452)。另一方面,哈贝马斯虽然在 诠释学脉络中引入了批判向度,但其批判诠 释学因建基于语言哲学之上而未脱观念论内核,因而在根本上并未坚持马克思主义哲学的立场[14](218−222)。就此而言,阿尔都塞的新诠释学通过现实社会结构之间的结合与生产机制,揭示了意识形态的虚假性与欺骗性,这一理论路径试图在恢复马克思主义哲学科学性的基础上,重新激活马克思主义哲学所具有的批判力量与革命内涵。值得注意的是,阿尔都塞同样主张对马克思主义哲学的经典文本进行症候阅读,这意味着阿尔都塞意识到马克思主义哲学不应当被教条式地接纳,而是要结合资本主义社会发展的新情境不断扩充马克思主义哲学的新内容。在这个意义上,马克思主义诠释学的建构并不能对马克思主义哲学进行教条式的移用,而是要结合资本主义社会发展的新情境来探索新的批判向度。

综上可见,阿尔都塞的解释理论不仅是一套解释马克思主义哲学的方法,同时还打开了一扇诠释学的新大门,为建构马克思主义诠释学带来了启发。诚然,在《读〈资本论〉》中,阿尔都塞强调自己所探讨的只是对理论文本的阅读问题,但我认为这并不妨碍阿尔都塞的解释理论具有建构马克思主义诠释学的普遍性内容。他的学生马舍雷以及其他一些后继者将他的这套解 释理论扩展到文学批评领域,也间接证明了这一点[20]。有学者可能会认为,“施莱尔马赫—伽达默尔”的诠释学发展已经足够深刻地分析了关于诠释的所有重要议题,因而建构马克思主义诠释学是不必要的。在我看来,既然诠释活动在现实的社会关系与生产活动中确有其根基,那么建构马克思主义诠释学就是有必要的,因为忽视诠释活动在现实的社会关系与生产活动中的根基,本身就意味着诠释学的片面性。当然,在西方诠释学史上,马克思主义诠释学的建构仍须另辟蹊径[8](450−451)。在这一现实背景下,阿尔都塞的新诠释学或许能够为此带来曙光。

① 在本文中,“施莱尔马赫—伽达默尔”这一术语不仅包含施莱尔马赫与伽达默尔的诠释学成果,而且包含神学诠释学、法律诠释学、狄尔泰的体验诠释学、海德格尔的此在诠释学、哈贝马斯的批判诠释学、利科的现象学诠释学等内容在内的整个西方诠释学史的主流发展脉络。单提施莱尔马赫与伽达默尔,是因为二者是在西方诠释学史上完成普遍诠释学转向与哲学诠释学转向的代表性人物,具有脉络勾勒的意义。对阿尔都塞而言,普遍诠释学转向与哲学诠释学转向只意味着某种西方诠释学史主流发展脉络的内在区别,二者在本质上具有连续性,而在这种连续性下隐藏着西方诠释学以德国观念论为理论内核的同质性,这构成了阿尔都塞新诠释学与西方诠释学史主流发展脉络之间的“断裂”,因而也构成了本文以“施莱尔马赫—伽达默尔”这一术语指称西方诠释学史主流发展脉络的整体而与阿尔都塞新诠释学比较的理由。

② 仰海峰教授在《西方马克思主义的逻辑》一书中将这种栅栏式阅读视为一种直接阅读,并进而肯定这种直接阅读是无辜阅读,这一观点显然值得商榷。参见仰海峰:《西方马克思主义的逻辑》,北京大学出版社,2010年,第248页。

③ “问题式”一词的法文原文为problèmatic,英文译为problematic,中文的译法有很多,最常见的情况译为“总问题”,也有诸如“问题结构”“问题架构”“问题设定”“疑团”“理论架构”“问题提法”等译法,张异宾(张一兵)教授考虑到理论架构的生产性,而将其译为“问题式”。参见张一兵:《问题式、症候阅读与意识形态:关于阿尔都塞的一种文本学解读》,中央编译出版社,2003年,第24−25页。我认为,“问题式”的译法较为适合,故本文除了引文处为了忠实于原文外,其他各处均采用“问题式”的译法。

④ 在《读〈资本论〉》中,阿尔都塞虽然没有明确使用无意识这一范畴来对症候阅读进行说明,但是仔细分析下来,无意识是阿尔都塞症候阅读理论中必不可少的隐含范畴。也正是因为症候阅读必然指向无意识,所以才使得阿尔都塞从症候阅读到后来的“移情与反移情的阅读机制”之间展现出是同一个问题式中的延续关系,而非两种断裂的阅读理论。参见李世黎:《阿尔都塞阅读理论的演进》,《学习与实践》2015年第7期,第133−140页。

⑤ 这方面比较具有代表性的文章可参见吴学琴、杜宇民:《结构解释学视域中的马克思——阿尔都塞的阅读法分析》,《南京社会科学》2006年第10期,第19—25页;李世黎:《阿尔都塞阅读理论的演进》,《学习与实践》2015年第7期,第133−140页。

⑥ 按照伽达默尔的观点,“诠释”包含理解、解释与应用,三者互为条件,是同一活动的不同侧面。在西方诠释学史上,对三者之间的相互关系以及三者与“诠释”本身的关系曾产生过许多不同的观点。参见洪汉鼎:《诠释学:它的历史和当代发展》,中国人民大学出版社,2018年,第172−174、185−188页。对阿尔都塞的新诠释学而言,在这个问题上同意伽达默尔的观点(而非伽达默尔对此观点的论证)并不会产生太大的问题,但阿尔都塞肯定会从“结构”与“生产”的角度对此进行重新论述。

[1] 阿尔都塞. 保卫马克思[M]. 顾良, 译. 北京: 商务印书馆, 2006. ALTHUSSER L P. For Marx[M]. Trans. GU Liang. Beijing: The Commercial Press, 2006.

[2] 阿尔都塞, 巴里巴尔. 读《资本论》[M]. 李其庆, 冯文光, 译. 北京: 中央编译出版社, 2001. ALTHUSSER L P, BALIBAR E. Reading[M]. Trans. LI Qiqing, FENG Wenguang. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2001.

[3] 张一兵. 问题式、症候阅读与意识形态: 关于阿尔都塞的一种文本学解读[M]. 北京: 中央编译出版社, 2003. ZHANG Yibing. Problematic, symptomatic reading and ideology: a textological reading of Althusser[M]. Beijing: Central Compilation & Translation Press, 2003.

[4] 吴学琴, 杜宇民. 结构解释学视域中的马克思——阿尔都塞的阅读法分析[J]. 南京社会科学, 2006(10): 19−25. WU Xueqin, DU Yumin. Marx in the perspective of structural hermeneutics: An analysis of Althusser's reading theory[J]. Social Sciences in Nanjing, 2006(10): 19−25.

[5] 李世黎. 阿尔都塞阅读理论的演进[J]. 学习与实践, 2015(7): 133−140. LI Shili. The evolution of Althusser's reading theory[J]. Study and Practice, 2015(7): 133−140.

[6] 冯波. 早期阿尔都塞的斯宾诺莎主义——以意识形态批判为中心[J]. 哲学研究, 2018(11): 24−32. FENG Bo. Spinozism in the early Althusser: Centering on the critique of ideology[J]. Philosophical Research, 2018(11): 24−32.

[7] 王雨辰. 论阿尔都塞的总问题研究方法和科学主义认识论[J]. 山东社会科学, 2012 (1): 13−18. WANG Yuchen. On Althusser’ s total problem research method and scientific epistemology[J]. Shandong Social Sciences, 2012(1): 13−18.

[8] 潘德荣. 西方诠释学史[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016. PAN Derong. The history of Western hermeneutics[M]. Beijing: Peking University Press, 2016.

[9] 唐瑭. 身处哲学与政治之间的阿尔都塞“断裂论”[J]. 马克思主义与现实, 2016(3): 122−128. TANG Tang. Between philosophy and politics: Althusser’ s theory of rupture[J]. Marxism & Reality, 2016(3): 122−128.

[10] 姬长军. 阿尔都塞是结构主义者吗?[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2006, 8(2): 51−54. JI Changjun. Althusser: a structuralist or not?[J]. Journal of Southeast University (Philosophy and Social Science), 2006, 8(2): 51−54.

[11] 伽达默尔. 诠释学I: 真理与方法——哲学诠释学的基本特征[M]. 洪汉鼎, 译. 北京: 商务印书馆, 2010: 419. GADAMER H G. Hermeneutics I: Truth and method——The basic features of philosophical hermeneutics[M]. Trans. HONG Handing. Beijing: The Commercial Press, 2010: 419.

[12] 阿尔都塞. 来日方长: 阿尔都塞自传[M]. 蔡鸿滨, 译. 上海: 上海人民出版社, 2012. ALTHUSSER L P. The future lasts forever: A memoir[M]. Trans. CAI Hongbin. Shanghai: Shanghai People’ s Publishing House, 2012.

[13] 利科. 从文本到行动[M]. 夏小燕, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 2015. RICOEUR P. From text to action: Essays in hermeneutics II[M]. Trans. XIA Xiaoyan. Shanghai: East China Normal University Press, 2015.

[14] 洪汉鼎. 诠释学: 它的历史和当代发展[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018. HONG Handing. Hermeneutics: The history and the contemporary development[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2018.

[15] 马克·波斯特. 战后法国的存在主义马克思主义——从萨特到阿尔都塞[M]. 张金鹏, 陈硕, 译. 南京: 南京大学出版社, 2015: 288. POSTER M. Existential Marxism in postwar France: From Sartre to Althusser[M]. Trans. ZHANG Jinpeng, CHEN Shuo. Nanjing: Nanjing University Press, 2015: 288.

[16] J. 施莱特尔. 解释学——当代资产阶级哲学的组成部分[J]. 中原, 译. 哲学译丛, 1985(2): 16−22.SCHLETER J. Hermeneutics: A component of contemporary bourgeois philosophy[J]. Trans. ZHONG Yuan. Collected Translations of Philosophy, 1985(2): 16−22.

[17] 马克思恩格斯全集: 第25卷[M]. 北京: 人民出版社, 2001: 594−597. The complete works of Marx and Engels: vol. 25[M]. Beijing: People’ s Publishing House, 2001: 594−597.

[18] BLEICHER J. Contemporary hermeneutics: Hermeneutics as method, philosophy and critique[M]. London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980.

[19] 阿尔都塞. 哲学与政治: 阿尔都塞读本[M]. 陈越, 编译. 长春: 吉林人民出版社, 2003: 320−375. ALTHUSSER L P. Philosophy and politics: Read althusser[M]. Ed. & Trans. CHEN Yue. Changchun: Jilin People’ s Publishing House, 2003: 320−375.

[20] 卢克·费雷特. 导读阿尔都塞[M]. 田延, 译. 重庆: 重庆大学出版社, 2014: 74−86. Ferretter L. Louis Althusser[M]. Trans. TIAN Yan. Chongqing: Chongqing University Press, 2014: 74−86.

Althusser’s neo-hermeneutics from reading to production:Concurrently discussing the construction of Marxist hermeneutics

WANG Kaili

(The Department of Philosophy, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

In order to break away from the Hegelian tradition of Western Marxism, Althusser puts forward his own brand-new theory of interpreting texts. This set of theory not only provides a new method of interpreting Marxist philosophy, but also can be generalized as neo-hermeneutics. Specifically, Althusser's neo-hermeneutics takes the theory of symptomatic reading as the logic start, and includes two interpretation measures at the layer of methodological hermeneutics, that is, "the revelation of problematic" and "the change of terrain", and at the layer of philosophical hermeneutics, and takes two ideas of "structure as combination" and "hermeneutic motion as production" as the theoretical core. All in all, Althusser's neo-hermeneutics revolves around “the principle of problematic”, “the principle of structure” and “the principle of production”, and re-solves many profound hermeneutic problems from a new prospective, starting with a problematic style completely differing from the hermeneutic tradition from Schleiermacher to Gadamer, which inspires the construction of Marxist hermeneutics.

Althusser; Marxist hermeneutics; symptomatic reading; problematic; structure; production

B565.7

A

1672-3104(2020)06−0022−11

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2020.06.003

2019−09−25;

2020−03−25

王凯立,浙江义务人,厦门大学哲学系博士研究生,主要研究方向:宋明理学、道德哲学、西方马克思主义哲学,联系邮箱:1076279439@qq.com

[编辑: 胡兴华]