军校大学生自我接纳在社交焦虑与手机成瘾间的中介作用

李信廷,周 喻,孙江男,段力萨,郭宇明,王玉萍

截至2019年6月,中国的移动互联网用户总数达到8.47亿,其中包括1.44亿年轻互联网用户(CNNIC,2019)。手机的普及和其功能的多样化,逐渐改变了人们的生活方式。手机使用是一柄双刃剑,合理使用手机方便人们的生活,但过度依赖手机就容易导致手机成瘾。手机成瘾(mobile phone addiction)是指个体由于对手机过度使用,且无法对行为进行控制,导致其社会功能受损,产生心理和行为问题的一种新型行为成瘾[1]。腾讯教育公布的《2018年在校大学生手机使用调查》显示,82%的大学生存在手机成瘾[2]。手机成瘾会给大学生带来消极影响,如抑郁、焦虑、孤独感和睡眠障碍[3,4]。因此,探究大学生手机成瘾的心理机制及其影响因素,对于帮助大学生摆脱手机成瘾具有重要的意义。

Jeon和Jang[5]发现,手机成瘾的人同时伴有社交焦虑。社交焦虑,指的是个体存在对社交情景持续的恐惧和伴有焦虑的情绪,担心自己的行为会引发负性评价,导致明显的回避行为,使得个体各方面功能都受到损坏[6]。一方面,社交焦虑会使大学生对现实中的关系产生焦虑、恐惧和回避,而虚拟社交正好可以缓解其负面心理生理特征[7];另一方面,手机是一个没有沟通压力的平台,社交焦虑的大学生可以通过此平台相互接触,而不用面对面沟通,这也使得手机成瘾的概率增高[8]。因此,本研究作出假设H1:社交焦虑能够正向预测手机成瘾。

Rogers[9]认为,许多重要人际关系的现实,自我接纳是基础,而低自我接纳的个体,容易产生对手机成瘾[10]。自我接纳,指的是个体能够接受自身的优缺点,同时对于自己的消极体验和他人的消极评价都能欣然接受[11]。依据David提出的网络成瘾“认知-行为”模型,个体沉迷于网络的过程包含远端因素和近端因素。远端因素是指个体心理状态,处在成瘾过程的初始位置。近端因素是指个体在接触网络之后的认知,处在成瘾过程的终点位置[12]。综上,本研究作出假设H2:自我接纳在社交焦虑与手机成瘾间起中介作用。

关于大学生的手机成瘾问题是当前研究热点,军校大学生作为其中的一个特殊群体,他们的生活和学习方式与地方大学生有较大的区别。目前,还没有研究针对手机成瘾是如何在军校大学生中形成的进行讨论,仅有的研究表明军校大学生对手机的使用会降低他们的心理健康水平,过度使用手机会影响睡眠质量[13]。因此,本研究选取军校大学生为研究对象,探究社交焦虑、自我接纳、手机成瘾之间的关系。

1 对象与方法

1.1 对象 随机选取某军校的大四年级学生,共发放问卷536份,收回有效问卷496份,回收率92.5%。其中,男生251名,女生245名,调查对象平均年龄(23.21±3.81)岁。调查由两名心理学研究生严格按照操作流程组织施测。

1.2 研究工具

1.2.1 社交焦虑量表(interaction anxiousness scale,IAS) 该量表由Leary(1983)编制,彭纯子于2004年对其进行修订[14],量表包含 15个项目,问卷评分采用Likert-5级(1~5)评分制,分别是“非常不符合(1分)” “不符合(2分)” “不能确定(3分)” “符合(4分)” “非常符合(5分)”,分数越高则表明社交焦虑的程度越高。该量表内部一致性Cronbachα系数是0.87,八周后的重测相关系数为0.80,体现出了良好的信效度。

1.2.2 自我接纳问卷(self-acceptance questionnaire,SAQ) 该问卷由丛中、高文凤等[15]编制,问卷有2个因子:自我接纳因子和自我评价因子,经验证得知两因子的内部一致性系数分别为0.93和0.91。该问卷总共包含16个项目,问卷评分采用Likert-4级(1~4)评分制,分别是“非常相同(1分)” “基本相同(2分)” “基本相反(3分)” “非常相反(4分)”,该问卷的 Cronbachα系数是0.86,统计数据证明该问卷有较好的信效度。

1.2.3 手机成瘾指数量表(mobile phone addiction index,MPAI) 该量表由Leung[16]编制,有4个维度:失控性、低效性、戒断性和逃避性,各分量表的Cronbachα系数在0.81~0.87,各项指数拟合较好。该问卷总共包含17个项目,问卷评分采用Likert-5级(1~5)评分制,分别是“几乎没有(1分)” “偶尔(2分)” “有时(3分)” “经常(4分)” “总是(5分)”,该问卷的 Cronbachα系数是0.90。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验 采用Haman单因素检验法对共同方法偏差进行检验。结果表明,特征根大于1的因子有31个,第一个因子解释的方差变异量为22.91%,小于40%的临界值(周浩,龙立荣,2004)。因此,本研究中不存在严重的共同方法偏差。

2.2 手机成瘾基本情况 496名军校大学生的手机成瘾得分,最低分为17分,最高分为76分,平均(39.49)分,有53名军校大学生(10.69%)检出手机成瘾倾向。对手机成瘾得分差异进行性别的被试间差异检验,差异无统计学意义。

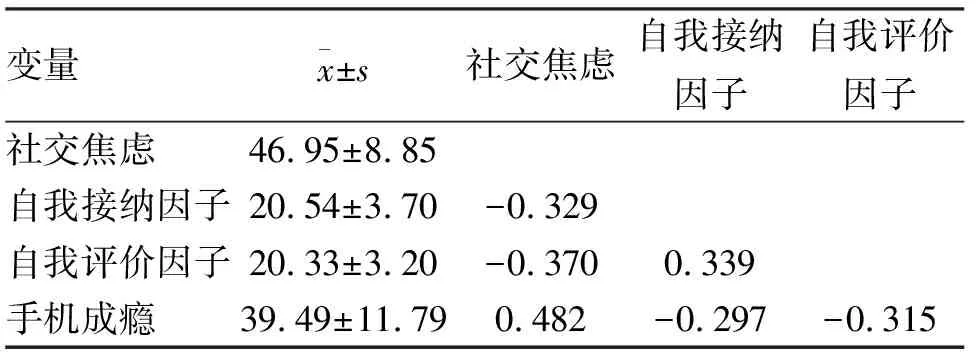

2.3 社交焦虑和自我接纳、手机成瘾得分及相关分析 对社交焦虑得分、自我接纳得分及手机成瘾指数量表得分进行Pearson相关分析。结果显示,社交焦虑得分与自我接纳因子和自我评价因子得分均呈现负相关(r=-0.329、-0.370,P<0.01),社交焦虑得分与手机成瘾指数量表得分呈现正相关(r=0.428,P<0.01),手机成瘾指数量表得分与自我接纳因子和自我评价因子得分均呈现负相关(r=-0.297、-0.315,P<0.01,表1)。

表1 军校大学生社交焦虑和自我接纳、手机成瘾得分的相关分析 (r)

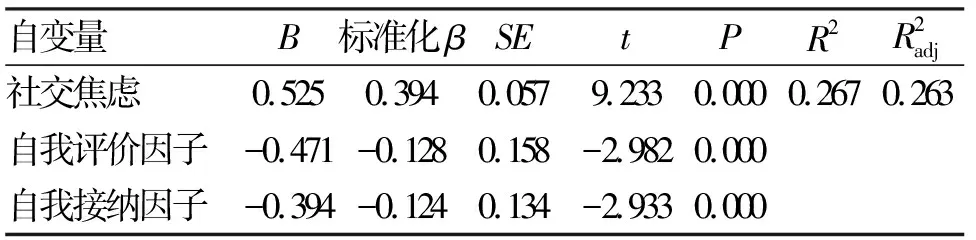

2.4 社交焦虑和自我接纳、手机成瘾得分的回归分析 以手机成瘾量表得分为因变量,将自我接纳因子、自我评价因子和社交焦虑作为预测变量进行逐步回归分析。结果显示,自我接纳因子、社交焦虑和自我评价因子全部进入回归方程,所得结果显示方程回归系数显著,3个自变量共解释手机成瘾26.3%的变异(表2)。

表2 军校大学生手机成瘾量表得分的多因素逐步回归分析

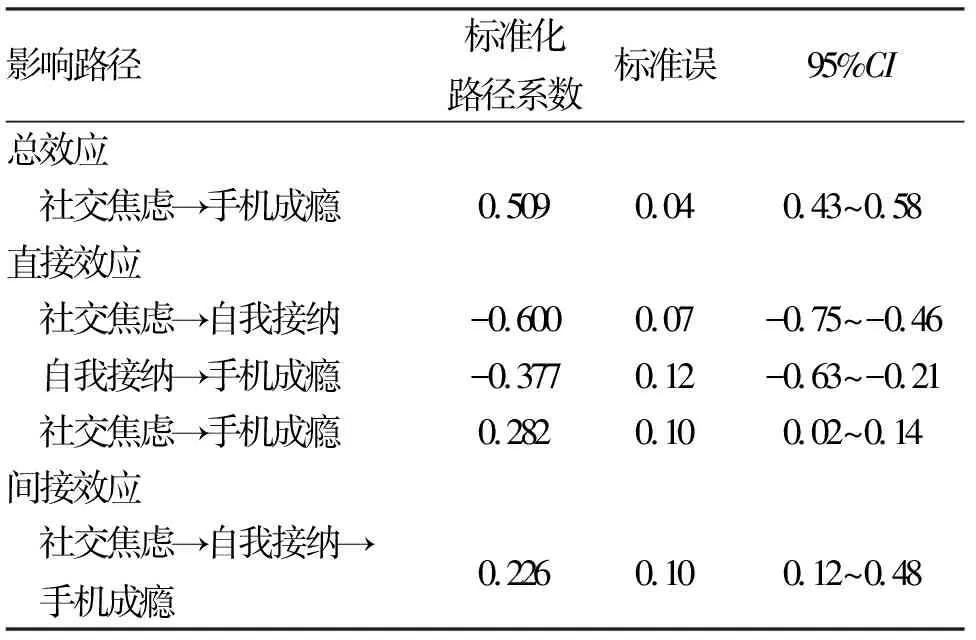

2.5 自我接纳在社交焦虑和手机成瘾中的中介作用检验 根据上述分析结果和理论假设,构建结构方程模型对自我接纳在社交焦虑和手机成瘾的中介作用进行验证。结果显示:χ2/df=2.12,GFI=0.99,AGFI=0.97,NFI=O.98,CFI=0.99,RMSEA=0.04,模型拟合度良好。社交焦虑对手机成瘾的直接效应为0.28,对自我接纳的直接效应为-0.60,自我接纳对社交焦虑的直接效应为-0.38。社交焦虑通过自我接纳影响手机成瘾的所有通径系数,具有统计学意义(P<0.05)。

用Bootstrap技术验证中介效应,结果显示社交焦虑对手机成瘾的总效应为0.51(95%CI:0.43~0.58),直接效应为0.28(95%CI:-0.02~0.14),95%可信区间不包含0,间接效应为0.23(95%CI:0.12~0.48),95%可信区间不包含0,说明中介效应存在。因此,自我接纳在社交焦虑与手机成瘾的关系中起部分中介作用,且中介贡献率为45.1%,见表3。

表3 军校大学生社交焦虑对手机成瘾影响的中介效应验证

3 讨 论

3.1 军校大学生手机成瘾的基本状况分析 本研究提示军校大学生手机成瘾倾向检出率显著低于地方大学生[17,18],可能原因:一方面,军校大学生的意志力和心理健康状况显著优于地方大学生[19-20],而意志力不强和心理健康状况不好是预测手机成瘾的重要影响因素[21,22];另一方面,军队院校实施封闭式管理,使得军校大学生社会参与度低,不容易接收到负面信息,会让大学生人际关系较为单纯[23]。相比来看,地方大学生复杂的社交活动容易增加手机成瘾的风险[24]。除此之外,手机使用时长也是手机成瘾的重要预测因素[25],军校严格的管理模式限制了军校大学生手机使用的频率和时长,从客观上也降低了军校大学生手机成瘾的水平。本研究还发现手机成瘾性别差异不显著,这与以往针对大学生手机成瘾的部分研究相一致[26]。表明军校大学生手机成瘾倾向与性别差异无关。

3.2 社交焦虑、自我接纳和手机成瘾之间的相关分析 本研究发现,社交焦虑与手机成瘾正相关,即社交焦虑水平越高,手机成瘾水平也越高,证实了假设H1。Heimberg等[27]提出的社交焦虑认知行为模型认为,焦虑是在个体预期到或遇到对自我构成重大威胁的社交情景后产生的,而手机沟通的匿名性和虚拟性能够避免个体接触到实际的社交环境,从而缓解负面情绪和填补交往需求,最终容易导致手机成瘾[28]。同时,社交焦虑与自我接纳显示负相关关系,Tarrant和Pelham[29]认为只有能够愉快和他人相处的个体,才可以清楚地认识到自己和他人的优缺点,并且接纳自己和他人。国内对地方大学生群体的研究中同样发现低社交焦虑的个体会在社交过程中保持一颗平常心,不卑不亢地面对各种社交情景,其自我接纳水平也较高[30]。研究还发现自我接纳和手机成瘾负相关,叶宝娟等[31]认为不良认知是成瘾的核心因素,不良认知包含对世界和自我两个方面,对自我的不良认知包括自我怀疑和消极自我评价。手机成瘾的个体存在不愿意在虚拟空间之外承认自己主体性的认知,这就导致其很难接纳自我[32]。

3.3 自我接纳在社交焦虑与手机成瘾之间的逐步回归分析 手机成瘾的多因素逐步回归分析发现,社交焦虑、自我接纳因子和自我评价因子都进入到回归方程中,其中社交焦虑对手机成瘾贡献率最大。社交焦虑、自我接纳因子和自我评价因子都能对手机成瘾起到预测作用。参照埃里克森的人格理论,军校大学生处于亲密-疏离阶段,此时期个体希望获得亲密感,避免孤独感。对于社交焦虑者,他们更倾向于使用手机进行交流,这样既能满足其获得亲密感的基本需求,又可以避免接触引起负面情绪的场景。并且,这一时期的个体希望获得自我认同感,想要努力地融入集体中,以确定自己的社会身份。对于低自我接纳者,他们会依赖手机所创造的空间,对自身虚拟形象进行整饰,来提高自我认同感。同时,如果塑造的完美形象获得他人积极反馈后,反过来又会加深手机成瘾的程度。因此,社交焦虑和自我接纳水平的高低,会直接影响军校大学生的手机成瘾水平。

3.4 自我接纳在社交焦虑与手机成瘾之间的中介效应检验 本研究用结构方程模型构建了社交焦虑、自我接纳和手机成瘾间作用通径。结果显示,社交焦虑可以通过自我接纳的中介作用间接作用于手机成瘾,证实了假设H2。同时,用Bootstrap技术验证中介效应,自我接纳在社交焦虑与手机成瘾的关系中起部分中介作用,且中介贡献率为45.1%,提示社交焦虑可能被自我接纳和自我评价部分矫正,进而降低手机成瘾水平。一方面互联网补偿理论认为,不理想的生活状态会让个体产生借助网络来缓解负面情绪的动机[33]。同样,如果个体的人际需要得不到满足,又无法客观的看待现实,就容易出现逃避行为和焦虑情绪。此时,个体就会通过更多地使用手机来缓解自身的负面影响[34]。另一方面,社交焦虑二价恐惧评价(BFOE)模型认为[35],社会焦虑个体对他人的正面评价(FPE)和负面评价(FNE)都很敏感,而通过手机进行非面对面的社交沟通,有利于个体进行印象管理,减少自我暴露的风险,从而降低评价恐惧感。自我接纳作为一项基本的心理特征,能够调节社交焦虑者在上述过程中的认知评价方式[36],从而影响手机成瘾。

3.5 建议与不足 本研究发现了社交焦虑通过自我接纳对手机成瘾的影响机制,为干预军校大学生手机成瘾提供了新的思路。即通过缓解军校大学生社交焦虑,并提高其自我接纳的程度,能够帮助军校大学生从主观方面脱离手机成瘾。同时,本研究也存在一定局限性。首先取样人群仅仅来自于一所军校,研究的代表性不足。其次,研究发现军校大学生手机成瘾检出率明显低于地方大学生,未来可以直接选取两类大学生群体进行直接对比,得出更可靠的结论。