国家角色间冲突的应对——以美国参与中亚区域治理为例*

杨双梅 曾向红

国家角色间冲突的应对——以美国参与中亚区域治理为例*

杨双梅 曾向红**

角色理论是社会学和心理学角度解释个体或群体行为的路径之一,也可以用来解释国家的区域治理行动。本文的核心内容是如何理解并缓解国际政治中国家面临的角色间冲突。国家角色间冲突主要是由于外部行为体的角色期待与国家的角色观念的差异所致,集中表现为角色期待超载和角色期待模糊,角色学习和角色适应是与之相对应的两种调整方式。结合已有的研究成果,讨论美国参与中亚区域治理的角色实践过程,本文发现:美国在中亚地区面临的角色间冲突,表现为角色期待超载和角色期待模糊。为了应对这种冲突,美国采取了角色学习和角色适应两种调整方式,但角色适应所取得的效果更为明显。讨论美国所面临的角色间冲突及调整方式,不仅有助于理解美国角色实践的逻辑,也能够为中国参与中亚区域治理提供启发。

国家角色 角色期待 角色间冲突 中亚区域治理

伴随全球治理的深入展开,区域治理也在不断推进。各地区持续变化的安全态势、地区内部各国间经济社会发展程度的差异,为其他大国参与地区治理提供了前提条件。然而,外部行为体的角色期待(role expectation)与国家的角色观念(role conceptions)并不具有绝对一致性,因而会产生角色间冲突(inter-role conflicts)。由此需要思考的是,国家如何应对这种角色间冲突,以推进国家的角色实践(national role performance)。最为典型的是,美国作为全球公共产品的主要提供者之一,在应对全球及区域治理问题时,日益显得力不从心。尤其在中亚地区的治理上,美国对该地区的重视程度已明显下降,昔日高调宣扬的“大中亚计划”“新丝绸之路计划”等也陷入停滞,尽管特朗普政府颁布了新的中亚战略,但其发展前景尚不明朗。为何美国参与全球治理的步伐有所减缓,甚至在部分地区治理中已出现“退出”的情况?本文认为,角色互动(role interaction)是除国际体系变革、国内政治变化以及美国综合国力变化等视角之外的另一种补充性理解。

在卡列维·霍尔斯蒂(KaleviHolsti)将角色理论引入西方国际政治学领域之前,社会学与心理学关于角色理论的研究与应用已日渐成熟。1970年,霍尔斯蒂首次介绍了国家角色(national role)的概念。自此,角色理论(role theory)日益受到外交政策研究者的重视。[1]国家角色不仅呈现了国家的自我角色认知,也反映了外部的角色期待,国家的角色实践取决于二者之间的平衡。角色认知与角色期待之间的不一致,使国家面临角色间冲突,如何应对这种冲突就成了国家需要解决的现实问题。基于上述考虑,本文尝试探讨国家角色实践过程中的角色间冲突及应对。在具体的结构安排上,首先对角色理论在西方国际关系研究中的应用进行简要综述,然后提出理解国家应对角色间冲突的分析框架,并运用这一框架来解释美国参与中亚区域治理的角色间冲突及应对,最后是研究结论和展望。

一、角色理论在国际关系研究中的应用

在国际问题研究中,对角色理论的应用集中强调该理论在对外政策分析中的重要意义,这类成果主要阐述了不同国家所秉持的角色认知与观念、外部行为体的角色期待以及二者对外交政策的影响。其中,霸权国家的角色观念也受到了关注。研究指出,霸权国家会面临一定的角色紧张(role strain),这种角色间的冲突与紧张是一种“霸权悖论”。[2]整体来看,国际关系学科对角色理论的应用集中在两个方面。

首先,分析不同国家外交政策中的国家角色观念及其嬗变。这类研究主要是统计分析国家角色观念,梳理国家元首等重要政治人物的发言、政令等一系列官方或非官方表述。[3]也有学者从国别研究的角度,有针对性地讨论全球或地区大国的角色观念。[4]上述研究进展对于借助角色理论来理解国家的外交行为大有裨益。史蒂文·沃尔克(Steven Walker)也曾指出,在解释国家的对外政策时,国家角色观念(national role conception)或许可以作为一种独立的变量。[5]尽管角色理论的应用能够带来诸多启示,但是目前对国家角色观念演变的研究仍需改进:一是研究成果存在主观性。强调国家决策者、精英阶层在国家角色观念形成过程中具有的权威性,这使某些角色观念具有主观色彩。[6]二是现有成果仅对特定国家的国家角色观念进行研究,由此形成的理论框架适用性有待检验。同时部分学者对国家角色的分析停留在角色本身的变化过程,无法准确把握扮演不同角色时所采取的具体行动。虽然已有学者尝试建立一种可以推广的分析框架[7],但是,为了更好地理解国家角色观念及其变化、角色观念下所对应的外交行动,仍需要一种动态的视角,即在大国与地区国家的互动过程中分析国家角色的演变及其影响因素。

其次,探究影响国家角色实践的具体因素。围绕这一问题,现有研究成果做出了诸多回答,既涉及结构因素,如体系与国内结构对施动者的影响[8],也包括社会互动层面的因素,甚至包括国家的内部期待、国家的实力地位变化[9]等因素。其中,角色期待蕴含在上述各层次研究中。一般情况下,角色期待包括:外部角色期待,即外部行为体的期许和要求;内部角色期待,指本国如何理解所需扮演的正确角色及其蕴含的意义。[10]此外,角色变化对于国家角色实践同样重要。这种变化实际表现为角色调整,一般会存在两种情况[11]:(1)角色适应,指基于理性判断、在具体的角色扮演中进行及时的策略转变或政策调整;[12](2)角色学习,指国家作为角色执行者所进行的角色信仰学习或观念学习,或是在落实具体行动过程中的变化,这将更正国家的角色观念。[13]此外,角色观念与实践存在的差距亦会引发角色变化。[14]但具体如何采取措施实现国家角色的变化,以缓解所面临的角色冲突,还需要进一步探索。

总体来看,角色理论在国际关系中的应用研究大致呈现了国家角色实践的过程,但更多是对心理学、社会学相关研究的直接借鉴。有必要进一步讨论国家角色实践面临的角色间冲突,尤其需要解释的是:国家会面临怎样的角色间冲突?国家又是如何应对这种角色间冲突的?这将是本文研究的重点内容。

二、解释国家角色间冲突的初步框架

需要说明的是,本文采用“国家角色实践”来指代国家角色的具体实现过程。[15]而角色表演或扮演(role play),仅仅是角色实践的具体形式或特征,并不能完整呈现国家角色实践的过程。还需注意的是,角色实践与角色存在着明显的区别,前者涉及的是主体在现实中所采取的一系列决策与具体行动,而后者则是一种规范概念。[16]社会学的普遍认识是:每个社会个体均可通过自身所界定的身份地位以及角色职责与社会结构发生关系。[17]与此类似,国家也是通过一定的角色实践与国际体系结构相联系的。国家角色实践强调的是:国家基于他者的角色规定(alter’s role prescription)与自我的角色观念(ego’s role conception)针对外部环境所采取的行动或作为。[18]其中,他者的角色规定仅能对理解国家对外行为提供部分启示,尤其是当自我的角色观念与他者的角色规定存在冲突时,自我界定的国家角色观念要优先于外在的角色预期。[19]具体来说,一国的角色实践包括:该国政府的对外政策行为,如针对另一国的行为所持有的表态、所采取的决定与回应,以及所发挥的功能或是做出的承诺。[20]就国家的角色实践而言,由于国家行为受到多重因素的影响,因此国家之间会存在不同的认知,这就使得角色冲突无法避免。

在社会学中,有学者将角色冲突划分为三种常见的类型:角色内冲突,即同一角色内部的冲突,是角色期望和要求之间的不一致所产生的角色冲突形式;角色间冲突,即个体身兼几个角色时所发生的冲突;角色外冲突,指个体在角色转换过程中,曾经扮演的角色与正在或即将扮演的角色之间产生的矛盾和冲突。[21]就国家面临的角色冲突而言,是指国家作为角色执行者,可能会同时面临两种或多种无法相容的外部角色期待。这意味着国家作为角色主体所面临的冲突主要表现为角色间冲突,即同一主体面临多种角色而产生的冲突。本文也将主要讨论这一类冲突。角色间冲突产生的根源在于:国家需要同时在国际舞台上发挥不同的作用,这意味着国家将面临多种角色(或是角色集),然而国家角色观念与外部行为体的角色期待之间会存在不一致,由此引发角色间冲突。[22]

针对国家角色实践而言,各国的角色观念与外部角色期待的相符程度直接关系到角色实践进程,在此基础上产生的角色间冲突与调整则是影响一国角色实践的重要环节。基于此,本文试图构建理解“国家角色观念”与“外部角色期待”影响角色实践的分析框架,如下图所示。

图1 国家角色间冲突的产生及其应对

资料来源:作者自制[23]

国家角色观念与外部角色期待的不一致,将成为引发国家角色间冲突的根源。在此基础上,本文做出如下推断:当国家角色观念与外部角色期待存在不一致时,国家将会面临角色间冲突,需要进行必要的角色调整,以便展开角色实践。反之,如果国家角色观念与外部角色期待相符,则更容易推动本国的角色实践。在国际政治中,不同国家的利益与认知存在差异,因而,角色观念与角色期待之间的不一致尤为常见。但也不排除存在一致的可能。例如,在应对恐怖主义等非传统安全威胁时,即使国家会在责任分担方面存在差别,但其角色观念与角色期待却是一致的,都致力于维护地区的和平与稳定。

国家角色间冲突产生的原因在于:一是国家角色具有多元化特点,作为行动主体的国家在诸多领域都扮演着角色,这种角色间重叠的复杂现实容易引发角色间冲突;二是国家角色具有一定的连续性,即同一国家所扮演的角色具有持续性,但是不同主体对于角色的认知则容易发生变化,这意味着认知层面的冲突会在实践层面显现出来,由此引发角色间冲突。个体在特定情境下的压力感知也会影响角色冲突,一般表现为:角色模糊——角色期待不足以引导行为;角色整合错位——多种角色无法兼容;角色不连续——行为体在落实具体角色时缺乏需要遵守的角色整合序列;角色超载——角色实践者同时面对多种不同的角色期待。[24]尽管上述角色冲突类型有助于理解国家角色间冲突,但国家面临的角色间冲突具有特殊性:国家在角色实践过程中的认知不相符会导致角色间冲突,这主要源于角色期待模糊或超载。角色期待模糊,即角色期待不够明确和清晰,以至于外部角色期待无法引导一国的角色实践,这一冲突出现的根源是认知层面的不相符。角色期待超载,即当外部角色期待超出一国的角色观念及实践能力时,所产生的角色压力或紧张状态,这意味着国家在具体实践过程中无法实现角色期待,这种冲突的根源在于角色执行者的行动力有限。

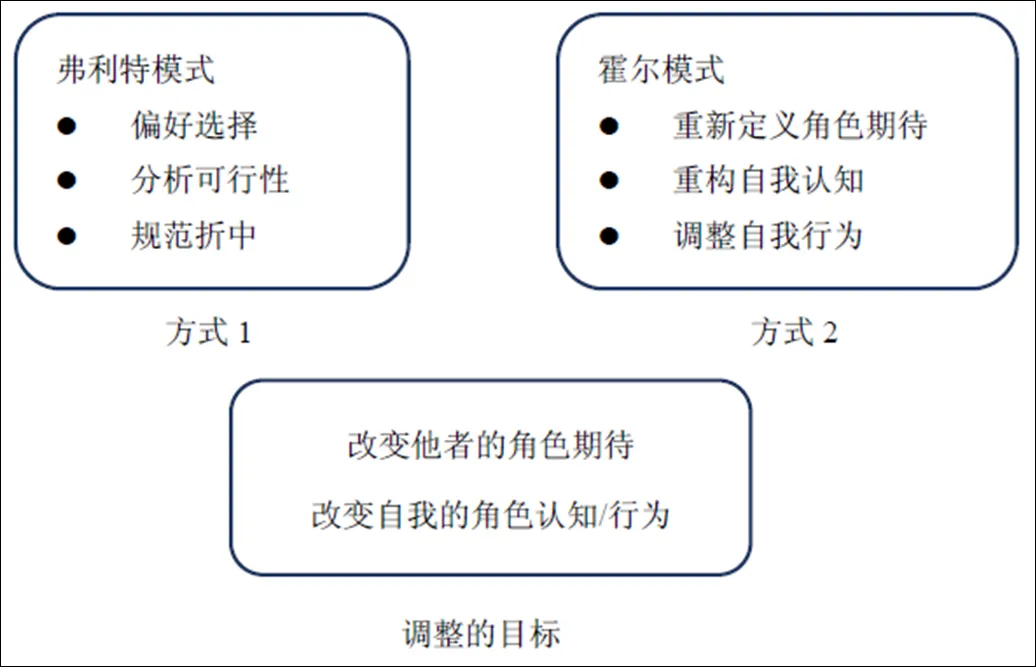

国际政治中的角色间冲突既有普遍性,也有特殊性,同时对国家的角色实践具有直接影响。因此,需要思考的是,如何缓解或解决角色间冲突?事实上,社会学研究已经对如何化解角色冲突进行了讨论,以艾维特·范·德·弗利特(Evert van de Vliert)的研究最为典型。弗利特指出,首先是进行偏好选择,这要求根据不同的角色预期,判断并比较不同角色期待的合法性与惩戒情况,进而选择相对最优的角色观念;其次要分析角色实践的可行性,这要求角色主体分析践行相关角色期待的可能性与可行性,并采取行动加以改变;最后是进行折中考虑,在不同的角色期待之间做出妥协,尝试以折中方式应对不同的角色期待。一旦上述尝试无效,则需要考虑回避策略,或者放弃角色实践以结束角色间冲突。[25]此外,道格拉斯·霍尔(Douglas Hall)也曾提出应对角色冲突的具体方案,包括:重新定义角色期待,即尝试改变他者的角色期待;重构自我的角色认知,即调整自我的角色认知,以缓解角色冲突;调整自我的实践行为,这一举措建立在角色期待难以变动的条件下,需要尝试能够实现所有期待的途径。[26]

图2 角色冲突的调整方式与目标

资料来源:作者自制

尽管国家所面临的角色间冲突有其独特性,但在具体的调整方式上,社会学既有研究能为我们提供启发。在复杂的国际关系实践中,国家角色调整是指国家需要依据不同的冲突类型加以调整。这种调整可以是观念或认知层面的调整,也可以是行动层面的改变,特别是根据他国的角色认知来调整本国的角色观念,承担与角色观念相匹配的责任与义务。在具体的调整措施上,仍可借鉴角色学习和角色适应。角色学习是指从观念层面做出调整,既包括改变自我的角色认知或观念,也包括重塑外部角色期待。杰克·利维(Jack Levy)曾指出,学习涉及因果学习和诊断性学习。前者指的是改变自身对因果规律(假设)、行为后果和各种条件下最优策略的信念;后者是指改变他者的偏好、意图或观念。[27]由此可以看出,无论是改变自我的角色认知,还是尝试改变外部角色期待,都强调从观念和认知层面做出调整。与之相反,角色适应则是在角色扮演过程中进行策略转变或政策调整,该路径往往被看作是较为理性的因果逻辑。[28]

在此基础上,我们可以在角色间冲突与角色调整方式之间建立联系。一般情况下,国家会根据角色间冲突的类型进行策略选择:当所面对的角色期待模糊时,国家可以采取角色学习的方式,尝试改变固有的自我角色认知,或塑造新的外部角色期待,以进一步明确国家所面临的角色期待。这主要是因为外部行为体与角色执行者在认知层面的信息不对称所引发的观念分歧,因而需要双方加强沟通,以便明确彼此的期待。当面对角色期待超载时,国家可以采取角色适应的方式,既要适应本国的角色观念,也要尽可能满足不同的角色期待。角色期待超载的根源在于,外部行为体对于角色执行者在相关议题领域所负有的责任或义务,提出了较高的预期。在这种情况下,国家的执行力会限制其角色实践过程,由此面临角色期待超载。除此之外,国家还会同时面临角色期待模糊和角色期待超载的情况,这意味着国家需要采取上述两种措施进行调整。需要补充的是,无论是角色学习还是角色适应,其目标虽呈现为观念和行动两个层面的改变,但在具体的应对过程中,却无法在认知与行动策略之间加以明确区分。

表1 角色间冲突类型及调整

资料来源:作者自制

三、案例选择:美国参与中亚区域治理的角色实践

理解角色间冲突对于认识国家在国际社会中的行动具有重要意义。对国家而言,如何应对这种冲突,深刻影响着国家角色实践的进程与效果。接下来,我们将结合上文的分析框架理解大国的区域治理行动。治理行动作为国家参与国际或地区公共产品的重要方式,是价值理性与工具理性兼具的综合行动,同时也涉及国家的规范诉求和利益要求。[29]此外,区域治理呈现的是治理主体与客体之间的互动进程,这些都充分表明,区域治理具有显著的整体性和互动性,为我们检视角色理论提供了可能。首先,参与区域治理的行为主体具有明确的角色观念。区域治理不仅要在军事安全等高政治领域发挥影响,还要求参与各国能够帮助地区国家解决经济、社会、卫生、能源等诸多领域的问题。其次,区域治理要求各行为体之间展开合作,这增加了角色间冲突的可能性。美中俄三国均参与了中亚区域的治理,治理主体的差异性加剧了该区域治理的复杂程度,尤其是区域国家对治理主体的角色期待与各国的角色观念之间存在差异,这意味着角色间冲突不可避免。再次,区域治理是治理主体不断进行角色调整以满足角色期待的动态过程,有助于洞悉角色实践的完整过程。因而,通过分析国家的角色实践,既能够加深对国家参与区域治理行动的理解,也有助于理解大国参与区域治理的阶段性特征。

就中亚区域治理而言,中亚地区是大国竞争与合作的重要区域之一。众所周知,俄罗斯、中国和美国在中亚区域治理中扮演着重要角色。俄罗斯一贯审慎保持着对后苏联空间的影响力,尤其是对中亚地区的影响力,并通过独联体、集安组织、欧亚经济联盟等,强化与地区国家之间的关系。自阿富汗战争以来,美国也加大了对中亚地区的投入力度,同时通过“CASA-1000”项目和“C5+1”对话机制,不断更新其中亚战略。中国一直强调与中亚各国的睦邻友好关系,不断提升与中亚五国的合作水平,在政治、经济、能源、外交、安全等领域的合作均得到了进一步发展。在此,我们有必要解释选择美国作为主要分析单元的理由。首先,美国是区域治理及全球治理的重要主体,在国际事务中扮演着重要角色。美国参与中亚区域治理的行动能够反映国家参与治理行动的基本逻辑,这将为我们理解其他国家的行动提供帮助。其次,美国所扮演的角色观念具有多元化特征,这意味着美国所面临的角色间冲突更具典型性。作为中亚地区事务的重要参与者,美国在不同议题领域的角色观念十分多元,同时也面临着差异化的角色期待,这种多元化特征影响之下的角色行动更为复杂,有助于增强分析框架的信度。再次,美国参与中亚区域治理面临更加明显的角色间冲突。一是美国的角色观念有较强的连续性,这表明美国所扮演的角色相对比较稳定;二是美国的角色实践具有明显的变化,从小布什政府的初步参与,到奥巴马政府第二任期之初的高度重视,再到奥巴马政府末期涉及中亚计划的缓慢进展,这些变化都意味着美国会面临更加严峻的角色间冲突。由此可见,这一案例内部的复杂性有助于我们理解角色间冲突的不同形式。

本文拟分析的是美国奥巴马政府时期的实践行动。尽管自中亚五国独立以来,美国便参与中亚地区事务,但当时只是一种初步的尝试与探索,更多是为了填补苏联解体所造成的地区“权力真空”。美国真正参与中亚区域治理,并进一步强化与中亚国家的合作则始于“9·11”事件。换言之,乔治·布什政府开启了美国参与中亚事务的新时期,但美国高度参与中亚区域治理则是在奥巴马政府时期,与此同时,美国放慢参与中亚区域治理的步伐也是在奥巴马政府时期。本文分析奥巴马政府时期的中亚区域治理实践,旨在控制干扰性因素对本文分析框架的影响。原因在于:第一,奥巴马政府在两个任期内,美国对中亚地区的重视程度发生了明显变化。美国的中亚政策与阿富汗反恐行动密不可分,在奥巴马政府时期,阿富汗战场经历了从“增派军队”到最终宣布“按计划撤军”的转变过程,这反映出中亚甚至南亚在美国对外政策中的地位发生了变化。第二,奥巴马政府在两个任期内参与中亚区域治理的实践行动十分曲折,同一政府对待同一区域的治理行动却存在明显差异,这符合案例检验的原则。具有代表性的如:美国与吉尔吉斯斯坦关于“玛纳斯转运中心”的新协议生效是在奥巴马任期伊始,这一中心的租用结束也同样是在奥巴马政府时期。[30]简而言之,奥巴马政府时期,美国与中亚国家的互动过程具有一定的复杂性。第三,选取奥巴马政府在两个任期内的治理行动,能够避免领导人个性、决策集团等干扰因素的影响,有助于从美国与中亚地区的互动中寻找答案。在此基础之上,我们可以对美国参与中亚区域治理的角色观念、面临的角色期待作一简单梳理。

2006年,美国国务院将中亚地区事务并入了南亚-中亚事务局,这意味着在美国的对外政策中,中亚和南亚地区事务紧密地联系在了一起。2009年12月15日,时任副助理国务卿乔治·克罗尔(George Krol)列举了美国中亚政策的五个目标:最大限度地加强地区国家与阿富汗和巴基斯坦反恐联盟的合作;加强本区域能源资源和供应路线的开发和多样化;促进最终出现良好的治理和对人权的尊重;培育具有竞争力的市场经济;防止塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦沦为失败国家。[31]无论是奥巴马上任初期的“阿富巴战略”,还是第二任期的“新丝绸之路计划”,美国在中亚地区的角色目标都十分明确且具有稳定性,即地区稳定和安全、经济增长和贸易发展,以及所谓的“良好治理”(改善该地区人权状况,推动西方民主价值观的传播)。[32]需要说明的是,尽管美国十分重视该地区的能源开发,但这可以视为美国经济领域目标的一种具体表现,因而在相关的治理议题上,本文并未选择能源领域作为分析对象。

就美国自身在中亚地区的角色观念而言,首先,作为阿富汗重建进程的推动者,美国的首要考虑是打击恐怖主义。这一角色观念看似为了中亚稳定,其真实目的却在于保证美国和北约在阿富汗驻军的安全,避免陷入“帝国的坟墓”。[33]即便是在奥巴马总统宣布撤军计划以后,维护阿富汗及中亚地区的安全与稳定依然是美国的重要目标。其次,作为地区经济发展的连接者,美国的首要考虑是加强中亚与南亚的经济联系,希望借助中亚国家的经济推动阿富汗重建。如美国倡导的“新丝绸之路计划”旨在加强中亚与南亚的“互联互通”,以“使该地区更牢固地融入全球经济体系中”,进而保证美国的撤军计划顺利实施。[34]第三,作为地区民主与人权的“塑造者”,美国希望传播西方民主、人权价值观念,进而将中亚国家的发展整合到西方自由民主秩序之中。[35]可以看出,美国在该地区的角色观念集中表现为:阿富汗重建进程的推动者、中亚-南亚经济的连接者、地区民主与人权的塑造者。

就中亚国家对美国的角色期待而言,中亚国家希望美国加强与中亚地区的合作,支持中亚地区的经济发展,保障中亚地区的安全。[36]这种角色期待涉及两个方面:一方面,希望美国提供安全公共产品,包括参与地区反恐、打击跨境犯罪和贩卖人口等非传统安全威胁。另一方面,希望美国支持中亚国家摆脱经济困境,在能源勘探与开采领域进行合作,给予中亚国家贸易优惠待遇等。[37]除此之外,中亚国家也希望美国能够推动中亚地区的改革,帮助该地区融入国际体系,但具体到对美国应如何扮演这一角色,并未予以明确阐释。尽管在具体的角色扮演上,双方存在一致性,即都认为美国应当在该地区承担多元角色,这也是美国面临角色间冲突的重要前提。然而,具体到国家的角色实践过程,中亚国家的角色期待与美国的角色实践存在明显的不一致,表现在三个方面:一是中亚地区安全保障者与阿富汗重建进程的推动者不一致;二是中亚地区经济发展帮助者与南亚-中亚经济连接者不一致;三是中亚地区改革的推动者与中亚民主人权塑造者不一致。实际上,上述不一致既涉及美国难以满足中亚地区公共产品供给的角色超载现象,也存在中亚国家对美国的角色期待难以引导其角色行动的角色模糊。下文将结合这一现实对美国参与中亚区域治理的角色调整进行具体分析。

四、美国参与中亚区域治理面临的角色间冲突及调整

2009年,奥巴马政府上任之初需要解决的是在中亚地区的信任赤字问题,因为长期以来美国都被该地区国家视为一个不可靠的伙伴。[38]事实上,即便中亚国家期待美国在地区安全与经济发展中扮演重要角色,但是中亚国家并不希望美国在俄罗斯与中国之间扮演离岸平衡手。[39]随着美国参与中亚区域治理实践的不断深入,中亚国家与美国之间出现了明显的“对立认知困境”[40],即美国所持的观念与中亚国家的期许之间的鸿沟日益扩大。

首先,在区域经济议题上,美国更为凸显的是南亚-中亚经济的连接者,而中亚国家期待的是推动中亚国家经济融入世界经济体系,但是这种观念存在角色期待模糊,即,美国在中亚经济领域扮演何种角色?如何扮演这种角色?中亚国家对此缺乏清晰的认知。奥巴马政府看重的是中亚国家在实现阿富汗重建过程中所发挥的作用,尤其希望借助中亚国家之力,加强阿富汗与中亚国家的经济相互依赖。[41]其中,地区石油和天然气出口一直是美国政府关注的焦点,但华盛顿方面的参与局限于促进出口路线的多样化。[42]美国通常将规划和融资留给地区国家,而相关规划项目的前景却不明朗。此外,“CASA-1000”中亚南亚输电项目,旨在将吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的剩余水电用于满足南亚地区阿富汗和巴基斯坦的能源需求;土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度项目(TAPI),寻求把土库曼斯坦的天然气输送到阿富汗、巴基斯坦和印度。[43]2009年经济危机期间,美国与中亚国家之间的贸易额明显下降,但美国并未采取积极措施加以改善。[44]中亚地区的能源仅仅是美国介入中亚事务的手段之一。[45]然而,就中亚国家而言,在这一问题上的角色期待是希望美国推动中亚地区特别是自身国内经济的发展,而不是该地区整体的经济一体化,更不是与南亚阿富汗经济的紧密联系。[46]正如塔吉克斯坦总统拉赫蒙在演讲中指出的:“(塔吉克斯坦)对他们(美国)的可持续且充满活力的发展感兴趣。我们将以和平、稳定和进步的名义,进一步加强和扩大塔美合作。”[47]但是中亚国家在相关表述中并未明确指出美国应如何协助其融入世界经济体系,推动中亚经济的繁荣,在一定意义上,中亚国家的角色期待具有模糊性。

其次,在区域安全治理方面,美国扮演的是阿富汗重建进程的推动者,而中亚地区期待的是在保证阿富汗安全之余,应对中亚地区的安全挑战,进而维护中亚地区的稳定,这两者之间依然存在不一致。[48]其根源在于,美国的角色实践未能满足中亚国家的角色期待,这意味着角色期待的超载。中亚国家既希望美国参与阿富汗重建,又希望维护中亚地区安全,由此产生了角色间冲突。冲突的关键在于美国宣布撤出在阿富汗的驻军,这引发了中亚国家对地区安全形势的担忧。美国的撤军计划不仅会限制其在中亚地区安全领域的行动力,同时也意味着中亚国家需要提高自主保证地区安全的能力,这将进一步加剧美国所面临的角色间冲突。一方面,美国在中亚南亚地区的反恐行动尚未取得成功,美国既没有击败或摧毁包括基地组织和伊斯兰国在内的任何恐怖组织,也没有在削弱滋生恐怖主义的条件方面取得实质进展,更没有给中亚地区民众带来安全的生活。另一方面,美国曾宣称以负责任的方式解决阿富汗问题,但其关注的重点仍在于强化阿富汗与中亚地区的联系,借中亚国家之力来保证该地区的安全。[49]而中亚国家所期待的是美国能够积极提供本区域的公共产品,尤其是在打击恐怖主义的问题上,美国要承担相应的责任。例如,塔吉克斯坦作为阿富汗邻国,塔阿边境线长达1400公里,边境地区面临跨国毒品犯罪的严重威胁,然而美国在这一问题上尚未与俄罗斯等国展开合作,这直接影响了区域治理的进程。[50]美国一旦从阿富汗完全撤军,在该地区将不存在至关重要的安全利益。[51]诸如此类的矛盾现实凸显了中亚国家的角色期待超载,换言之,美国在中亚地区的公共产品供给十分有限,由此限制了美国的角色实践。[52]

再次,在区域发展问题上,美国的定位是西方民主人权等价值观的塑造者,但中亚国家希望美国推动中亚地区融入国际体系,同时为中亚国家创造良好的发展环境,并尊重该地区的发展模式。这种多元期待既存在角色期待模糊,又面临角色期待超载。就美乌关系而言,乌兹别克斯坦表示并不介意与美国建立稳固联系,只要美国不再将自己的观点强加于乌国内政治。[53]但是对奥巴马政府而言,鼓励政治自由化和尊重人权在美国的中亚政策中具有优先性。[54]美国时任南亚和中亚事务助理国务卿罗伯特·布莱克(Robert Blake)曾在努尔苏丹明确指出,“美国将继续利用外交手段,促使哈萨克斯坦等中亚国家解决民主和人权问题”。[55]2015年,美国主管南亚和中亚事务的第一助理国务卿理查德·霍格兰德(Richard Hoagland)也曾明确表示,“即便是面临挑战,美国也不会回避人权和宗教自由等问题”。[56]可见,民主和人权问题依旧是美国与中亚国家的潜在冲突点。

表2 美国参与中亚区域治理面临的角色间冲突及调整方式

资料来源:作者自制

奥巴马总统明确强调,在对外政策中,会根据当地的现实情况,找出可行路径,并在必要的时候做出调整。[57]就经济议题而言,美国希望推动中亚地区经济发展,以便强化南亚与中亚的联系,进而保障美国的利益;中亚国家希冀的是本地区的经济发展,而非满足南亚的需求。[58]这一分歧产生的原因之一是中亚各国对美国的角色期待模糊,即中亚国家并未明确表达对美国如何推动其经济发展的角色期待。就安全议题而言,美国的首要考虑是推进阿富汗地区的重建与安全治理,进而保证阿富汗形势的稳定和美国撤军计划的顺利实施。由此,中亚地区安全形势的相对稳定,使其在美国南亚和中亚事务中的优先性明显次于阿富汗。相比之下,中亚国家对于美国提供地区安全公共产品的期待成了美国区域治理行动的负累,美国有限的行动无法满足中亚国家的期待,由此引发了角色期待超载。在中亚地区的发展问题上,美国强调的是促进西方民主价值观的传播,推进所谓的地区民主化进程与人权保护,而中亚国家希望美国在加强国家间合作的同时,充分尊重本地区的发展道路。之所以出现这种情况,一方面是中亚国家的角色期待不够清晰,另一方面则是角色期待超载折射出美国的行动力有限。鉴于此,美国曾尝试采用角色学习和角色适应的方式,来调整本国的实践行动,以便实现美国的国家角色观念。

第一,角色学习是从观念层面调整和影响国家认知的重要因素。美国进行必要的角色学习,希望调整自我国家角色认知,并尝试影响中亚国家的角色期待。首先,从国家认知层面调整了对中亚地区的观念,改变美国的中亚认知,这一调整突出表现在美国从“大中亚计划”走向“新丝绸之路计划”。这一改变意味着美国将进一步加强中亚地区的基础设施建设,推进中亚地区的贸易发展,以便加强该地区与世界经济的联系。为了打造一个“更稳定、更安全的中亚”,美国将传统的治理和安全目标以一种新的“包容、多方位、基于规则”的方式,纳入互联互通的建设之中。[59]在该倡议的指导之下,美国的角色观念聚焦于四个主要领域:创建区域能源市场、加强贸易体系和运输走廊、海关和边境业务,以及促进企业和人与人之间的联系。[60]但是,美国进行角色学习的效果十分有限,尤其是缺乏资金支持,“CASA-1000”和TAPI项目多年来一直停滞不前。同时,在安全领域,阿富汗地区的安全前景难以保证,这在更大范围内引发了中亚国家对美国“新丝绸之路计划”的质疑。[61]由于缺乏财政资源、高级政治支持和适当的合作机构,“新丝绸之路计划”的建设未能与中亚国家建立积极联系。[62]其次,淡化“人权捍卫者”这一角色,尝试影响中亚国家的角色期待。值得注意的是,2014年4月,美国负责南亚和中亚事务的助理国务卿尼莎·比斯瓦尔(NishaBiswal)在哈萨克斯坦的公开讲话中,没有涉及该地区的人权问题,尤其没有提及哈萨克斯坦政府对新闻自由的限制等话题。[63]同样,2015年11月1日,在乌兹别克斯坦召开的“C5+1”外长会议上,美国国务卿约翰·克里(John Kerry)并没有明确强调该地区的人权状况,也没有宣布禁止塔吉克斯坦伊斯兰复兴党的成立,而是表示要加强与中亚国家在人文交流领域(尤其是教育方面)的合作。[64]这或许反映了在角色观念层面,美国对于“中亚人权和民主塑造者”这一角色观念有所淡化,这一调整将有助于美国与中亚国家间关系的提升。但这并不代表美国放弃对中亚民主法治的关注,美国依然强调,“没有健全的民主制度和强有力的法治,中亚巨大的经济潜力将无法充分发挥”。[65]因此,美国将继续呼吁中亚地区的政治改革,这也限制了美国参与区域治理的效果。正如哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫曾经指出的,美国在中亚地区的政策失败与其推行民主改革密不可分。[66]

第二,角色适应是从实践层面改变自我角色行动的重要环节。美国通过角色适应行动,尝试缓解在区域治理过程中面临的角色冲突。首先,在区域安全治理中,美国开始从双边合作走向“C5+1”框架下的多边合作,这可以被视为美国进行角色适应的重要表现之一。最初,奥巴马政府坚持采用双边方式与中亚国家开展合作,直至2009年,美国已与中亚五国分别建立了年度双边磋商机制。[67]但是,奥巴马政府第二任期则主张与中亚国家的多边合作,采取了“C5+1”机制,旨在加强中亚国家与美国在诸多问题上的合作,包括地区发展与互联互通、环境与气候变化、地区安全与稳定等。[68]该机制还进一步推动了促进区域内贸易、提高可再生能源使用和应对气候变化的总体目标,但安全问题引起了极大的关注。[69]总体来看,“C5+1”对话机制作为一种外交会晤平台,为美国与中亚五国开展长期稳定的外长级会晤提供了机会。[70]其次,从政治交往层面提升与中亚国家的关系。2015年10月30日至11月3日,美国国务卿约翰·克里首次对中亚进行访问,访问范围涵盖该地区所有5个国家。在此期间,克里曾在纳扎尔巴耶夫大学发表了题为《美国与中亚:21世纪的合作伙伴》的演讲,强调美国将积极推动中亚经济融入全球经济体系,支持中亚国家应对地区环境变化,共同维护中亚地区安全。这或许可以看出,奥巴马政府希望尝试修正之前的双边模式,通过多边合作机制参与中亚区域治理。中亚国家参与国际经济政治合作机制,的确需要美国的帮助,如支持哈萨克斯坦加入世贸组织。[71]

事实上,回顾美国参与中亚区域治理的行动实践,能够明确美国的国家角色观念及其调整过程。美国的国家角色观念十分多元,既包括南亚与中亚地区的安全和稳定,也包括该地区能源开发与经济发展,同时还涉及中亚国家的民主人权问题。长期以来,美国试图与该地区国家在安全领域建立长期合作关系,并且希望塑造该地区的民主化进程。然而,美国对人权的关注、强加民主议程的愿望,均阻碍了地区安全保障计划的实施,[72]这也是美国面临角色间冲突的重要原因之一。尽管通过角色学习和角色适应,在一定程度上缓解了美国所面临的角色期待超载和模糊,尤其是角色适应措施明显改善了美国参与中亚区域治理的效果。但不可否认的是,美国的阿富汗政策,尤其是阿富汗的重建、打击恐怖主义等问题,都掣肘着美国参与中亚区域治理的行动。[73]美国将中亚地区置于解决阿富汗问题的大背景之下,直接限制了其与中亚国家的合作[74],这或许也能够解释,美国针对中亚的区域治理行动缘何陷入停滞。

五、结 语

本文从社会学和心理学的角色理论出发,结合该理论在国际关系中的应用,尝试构建理解国家应对角色间冲突的分析框架。通过分析国际关系领域内角色间冲突产生的原因及其发展路径,可以认为:若国家角色观念与外部角色期待不一致,会导致角色间冲突;国家面临的角色间冲突及调整,是影响国家角色实践的重要因素。国家角色间冲突具体表现为角色期待超载和角色期待模糊。一般来说,面对角色期待超载,国家会采取角色适应的措施,尽可能地满足所有的角色期待;面对角色期待模糊,国家则会选择角色学习的方式,尝试改变自身的角色观念并塑造外部角色期待。在此基础之上,选取奥巴马政府时期美国参与中亚区域治理的实践过程作为案例,讨论美国所面临的角色间冲突及其角色调整。研究发现,美国参与中亚区域治理的国家角色观念,与中亚国家的角色期待不一致,这是影响美国参与中亚区域治理的关键因素。美国的角色观念与实践是“阿富汗重建的推动者、中亚-南亚经济的连接者、民主人权的塑造者”,而中亚国家期待的是“区域安全公共产品的提供者与经济发展的推动者”,看似一致的角色认知却有着内在冲突,这类角色间冲突反映了美国参与区域治理所面临的角色期待超载与角色期待模糊现象。

总体来看,本文的分析能够从理论层面提供一种理解国家行动的新视角,同时也能从实践层面为中国参与区域或全球治理提供启发。本文旨在借鉴角色理论,结合社会学“角色扮演”的阶段性特征及发展演变,构建理解国际关系中“角色间冲突”的分析框架,这有助于打破传统的对国家角色实践的静态描述和分析,也能够从国家间互动的视角来看待和应对角色间冲突。此外,讨论美国参与中亚区域治理的角色间冲突及调整,能够为中国参与中亚区域治理、推进“一带一路”倡议提供参考。具体而言,大致包括以下几点:

首先,如何应对角色间冲突,制约着国家的角色实践过程。国家角色观念与外部角色期待的不一致必然导致角色间冲突的出现,如何应对这一冲突,则关系到国家角色实践的推进。如今,中国作为区域治理及全球治理的重要参与国,在此过程中将会面临诸多的分歧和冲突,而国家间角色冲突是影响国家角色实践的关键因素。例如,中国的“一带一路”倡议目前仍面临各国的差异立场,这意味着角色间冲突将无法避免。就中亚地区而言,尽管各国对“一带一路”持欢迎态度,但在具体的实践过程中,围绕劳务问题、资金援助、双边贸易结构等尚存在不同看法,部分地区仍存在“中国威胁论”等错误认知。因此,中国需要充分了解沿线国家的现实情况,把握不同国家的角色期待,同时也要进一步明确本国的国家角色观念,尤其要更加清晰地呈现本国的角色目标,增强沟通与互动,寻找国家间合作的利益契合点。

其次,国家角色观念的调整,深刻影响着国家角色实践的效果。面对国家角色间冲突,尽管国家会有调整与不调整的选择,但不调整只会让国家陷入角色间冲突螺旋的窠臼。因此,为避免冲突的进一步加剧,国家需要进行角色学习与角色适应,以调整本国的角色实践。美国奥巴马政府参与中亚区域治理的实践经验表明,角色适应的效果要显著于角色学习。由此可见,国家角色调整更需要从实践层面做出努力。就中国推进“一带一路”倡议而言,从外交话语、官方声明等观念层面做出调整,仍然难以应对国家角色实践面临的问题,因而要更加重视实践行动。

再次,客观评估角色实践的效果,有助于进一步推进国家角色实践。国家角色实践的效果是一国角色行动的重要反馈,对这一反馈的合理评价则影响着国家角色实践行动的深化。美国的大中亚计划、“新丝绸之路计划”,如今都进展缓慢甚至陷入停滞,究其原因,对实践效果的忽视或错误估计,影响着此后的国家角色实践。美国与中亚国家在人权与民主等价值观问题上的认知冲突、在地区经济发展方面的路径分歧,以及在维护地区安全方面的优先差异,直接影响了美国参与中亚区域治理的效果。然而,无论是奥巴马政府还是特朗普政府,都未能对美国国家角色实践的效果予以客观评估。确切地说,美国参与中亚区域治理的角色实践,仍然是以“阿富汗战争棱镜”来审视中亚,依旧是以一种“光荣孤立”(splendid isolation)的姿态来观望该地区。[75]中国作为中亚区域治理的一个参与者,不仅要积极推进本国的角色实践行动,还要客观评估角色实践潜在的挑战与困难,以及采取合适、有效的应对举措。

As a classical theory of sociology and psychology, the role theory could also be employed to explain regional governance activities of states. This paper attempts to explore how to understand the inter-role conflicts faced by states in international politics. Inter-role conflicts are characterized by overload of role expectation and ambiguity of role expectation, correspondingly, role learning and role adaptation could solve these conflicts.Based on existing analysis and by discussing the process of U.S.’s role enactment of regional governance in Central Asia, we find that inter-role conflicts of U.S. in Central Asia are specifically manifested as overload and ambiguity of role expectations. In order to cope with these conflicts, the U.S. has adopted two ways including role learning and role adaptation, of which the latter is better in terms of effects. By discussing conflicts and adjustments of the U.S. in regional governance, we could have a better understanding of national role enactment.

National Role, Role Expectation, Inter-role Conflicts, Regional Governance of Central Asia

【Аннотация】Теория ролей, как один из способов объяснить проведение отдельных лиц или групп с точки зрения социологии и психологии, также может быть использована для анализа государственного управления региональным развитием. Основное содержание данной статьи состоит в том, как понять ролевой конфликт государства в международной политике. Ролевой конфликт государства состоит в перегрузке и двусмысленности ролевого ожидания, соответственно, есть два метода корректировки: ролевое обучение и ролевая адаптация. Комбинируя результаты существующих исследований и обсуждая роль Соединённых Штатов Америки в региональном управлении в Центральной Азии(ЦА), мы можем обнаружить, что ролевой конфликт, с которыми сталкиваются США в ЦА, конкретно проявляется в перегрузке и двусмысленности ролевого ожидания.Для того, чтобы справиться с этим конфликтом, США приняли два метода корректировки: ролевое обучение и ролевую адаптацию, но эффективность последнего более очевидена. Исследование ролевого конфликта и корректировки США не только помогает понять логику ролевой практики США, но и может послужить примером участия Китая в региональном управлении в ЦА.

【Ключевые слова】роли государства, ролевое ожидание, ролевой конфликт, региональное управление в ЦА

[1] Kalevi Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”,, 1970, Vol.14, No.3, pp.233-309.

[2] Bruce Cronin, “The Paradox of Hegemony: America’s Ambiguous Relationship with the United Nations”,,2001, Vol.7, No.1, p.105.

[3]如霍尔斯蒂曾经统计了相关国家的角色观念(主要是1965-1967年),并对17种国家角色观念进行了详细阐述,参见Kalevi Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, pp.233-309.

[4]有学者曾专门编著了一部集刊,梳理了后冷战时期不同国家的角色观念及其对外政策转型,详见Philippe Le Prestre(ed.),, Montreal and Kingston: McGill-Queen’s University Press, 1997.

[5] Kalevi Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, pp.304-306.

[6]已有学者指出该问题,并讨论了如何缓解这一问题的办法,但更为强调的是从国内政治理解这一现象。参见Cristian Cantir, Juliet Kaarbo, “Contested Roles and Domestic Politics: Reflections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory”,, 2012, Vol.8, No.1, pp.5-24.

[7]参见庞珣:“国际角色的定义和变化——一种动态分析框架的建立”,《国际政治研究》,2006年第1期,第133-143页。

[8] Sebastian Harnisch, “Conceptualizing in the Minefield: Role Theory and Foreign Policy Learning”,, 2012, Vol.8, No.1, pp.47-69.

[9] Cristian Cantir, Juliet Kaarbo, “Contested Roles and Domestic Politics: Reflections on Role Theory in Foreign Policy Analysis and IR Theory”, pp.5-24.

[10]Sebastian Harnisch, “Role Theory: Operationalization of Key Concepts”, in Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, Hans Maull (eds.),, Routledge: London and New York, 2011, p.8.

[11]也有学者认为角色变化包括三个阶段:角色适应、角色学习与角色转变,不同的阶段会存在不同的机制。具体参考Sebastian Harnisch, Cornelia Frank, Hans Maull, “Conclusion: Role Theory, Role Change, and the International Social Order”, in, pp.254-255.

[12] Sebastian Harnisch, “Role Theory: Operationalization of Key Concepts”, p.10.

[13] Jack Levy, “Learning and Foreign Policy: Sweeping a Conceptual Minefield”,, 1994, Vol.48, No.2, p.285.

[14] Ole Elgstorm, Michael Smith,, New York: Routledge, 2006, p.248.

[15]就角色实践而言,由于不同学科的不同表述,在将该理论应用于国际问题研究时,便产生了诸多名称,常见的有角色扮演(role play)、角色承担(role taking)、角色实施(role enactment)等。实际上,这些概念强调的都是国家在实践层面如何落实本国的角色观念。

[16] Ralph Turner, “Role-Taking, Role Standpoint, and Reference Group Behavior”,, 1956, Vol.61, No.4, p.316.

[17][美]乔纳森·特纳:《社会学理论的结构》,邱泽奇、张茂元译,北京:华夏出版社,2006年,第361页。

[18] Kalevi Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, p.243.需要说明的是,对于“alter’s role prescription”的翻译存在不同看法,本文采用雷建锋的译法,参见雷建锋:“国家身份、国家角色视域下的中俄关系”,《东北亚论坛》,2019年第5期,第106页。

[19] Heinz Eulau,, New York: Random House, 1963, p.104; Kalevi Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, p.243.

[20] Kalevi Holsti, “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy”, p.245.

[21]奚丛清:《角色论:个人与社会的互动》,杭州:浙江大学出版社,2010年,第130页;季玲:《国际关系中的情感与身份》,第52-55页。

[22]需要说明的是,本文的讨论仍然遵循“过程角色论”的基本逻辑。其中对国家角色间冲突的论述也符合过程角色论关于角色冲突的研究。感谢匿名评审专家指出这一点。

[23]图中虚线是指:国家在面临角色冲突时,并不必然进行角色调整,但这一行为将直接影响国家间互动过程。换言之,当国家面临角色间冲突时,若不进行角色调整,则会加剧这种冲突,甚至陷入角色间冲突的恶性循环,最终仍需对本国的角色行动进行调整。

[24] Bruce Biddle, “Recent Developments in Role Theory”,, 1986, Vol.12, No.1, p.83.

[25] Evert van de Vliert, “A Three-step Theory of Role Conflict Resolution”,,1981, Vol.113, No.1, pp.77-78.

[26] Douglas Hall, “A Model of Coping with Conflict: The Role of College Educated Women”,, 1972, Vol.17, No.4, pp.471-486.

[27] Jack Levy, “Learning and Foreign Policy: Sweeping a Conceptual Minefield”,, 1994, Vol.48, No.2, p.285.

[28]Sebastian Harnisch, “Role Theory: Operationalization of Key Concepts”, p.10.

[29]蔡拓:“全球治理与国家治理:当代中国两大战略考量”,《中国社会科学》,2016年第6期,第5-8页。

[30]需要说明的是,美国在“9·11”事件后开始租用玛纳斯国际机场作为空军基地,但吉尔吉斯斯坦议会于2009年2月废除了美国租用该基地的协议后,双方重新签署了关于使用玛纳斯国际机场的新协议,同时将基地更名为国际转运中心。

[31] “Testimony of George Krol, Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of South and Central Asian Affairs”, U.S. Senate Committee on Foreign Relations. Subcommittee on Near Eastern and South and Central Asian Affairs, Hearing on Re-evaluating U.S. Policy in Central Asia, December 15, 2009.

[32] “Remarks by President on A New Strategy for Afghanistan and Pakistan”, March 27, 2009, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/remarks-president-a-new-strategy-afghanistan-and-pakistan; Jim Nichol, “Central Asia: Regional Developments and Implications for U.S. Interests”, Library of Congress Washington DC Congressional Research Service, 2014, p.4.

[33] David Dennon (ed.),,Vol.1, NYU Press, 2015, p.6.

[34]Andrew Kuchins, Jeffrey Mankoff, “Central Asia in a Reconnecting Eurasia: U.S. Policy Interests and Recommendations”,, May 2015.

[35]曾向红:“遏制、整合与塑造:美国中亚政策的战略目标”,《俄罗斯研究》,2013年第5期,第130-163页。

[36]有必要说明的是,本文关注的重点是美国对中亚区域的治理,在一定程度上对内部事务做了必要的简化。此处所论及的中亚五个国家的期待主要是安全和经济领域。

[37] David Dennon (ed.),, p.13.

[38] “White Paper of the Interagency Policy Group’s Report on U.S. Policy toward Afghanistan and Pakistan”, White House, Washington, DC., 2009, p.2.

[39] David Dennon (ed.),, p.13.

[40] Annett Bohr, “Central Asia: Responding to the Multi-Vectoring Game”, in Robin Niblett ed.,, Wiley-Blackwell, 2010, pp. 114-115.

[41] Stephen Blank, “Whither the New Great Game in Central Asia?”, 2012, Vol.3, No.2, pp.147-160.

[42] Clifford Kupchan, “The US and Central Asia: Past Trends and Current Priorities”, May 2017, http://valdaiclub.com/a/highlights/the-us-and-central-asia-past-trends/

[43] Fatema Sumar, “Prospects for Regional Integration in Central Asia”, October 28, 2014, https://2009-2017.state.gov/p/sca/rls/rmks/2014/233577.htm

[44] Marat Shaikhutdinov, “Central Asia in the Foreign Policy Strategy of Barak Obama’s Administration: Results and Prospects”,, 2010, Vol.32, No.2, p.88.

[45] Stephen Blank, “The Strategic Importance of Central Asia: An American View”,, 2008, p.74.

[46]Mathieu Boulegue, “U.S. Engagement Towards Central Asia: No Great Game After All?” October 2015, https://www.ifri.org/en/publications/editoriaux/chroniques-americaines/us-enga gement-towards-central-asia-no-great-game

[47]转引自Marat Shaikhutdinov, “Central Asia in the Foreign Policy Strategy of Barak Obama’s Administration: Results and Prospects”, p.87.

[48]“Reevaluating U.S. Policy in Central Asia”, Hearing before the Subcommittee on Near Eastern and South and Central Asian Affairs of the Committee on Foreign Relations United States Senate, 111th Congress, 1st Session, December 15, 2009, p.10.

[49]“President Obama’s Second-Term Afghanistan Strategy”, May 19, 2019, http://www. afghanpulse.com/2019/05/19/president-obamas-second-term-afghanistan-strategy/

[50]Stephen Blank, “Russia: Anti-Drug Trafficking Light Goes on in the Kremlin, But It’s Low Wattage”, Eurasianet, February 4, 2013.

[51]Dmitry Gorenburg, “Does the US Have Vital Security Interests in Central Asia?” Oct.11, 2013, http://www.ponarseurasia.org/article/does-us-have-vital-security-interests-central-asia

[52]需要说明的是,这种情况的出现一方面是美国的供给能力有限,另一方面也与美国的供给意愿密切相关。

[53] Umida Hashimova, “Uzbekistan Considers the Strategic Implications of NATO’s Drawdown in Afghanistan”,, 2011, Vol.8, No.210.

[54]“Reevaluating U.S. Policy in Central Asia”, pp.10-12.

[55] Robert Blake, “Opening Remarks at Nazarbayev University”, April 23, 2013, https://2009- 2017.state.gov/p/sca/rls/rmks/2013/208061.htm

[56] Richard Hoagland, “Central Asia: What’s Next?” March 30, 2015, https://2009-2017.state. gov/p/sca/rls/rmks/2015/240014.htm

[57] “Statement by the President on Afghanistan”, October 15, 2015, https://obamawhitehouse. archives.gov/the-press-office/2015/10/15/statement-president-afghanistan

[58] “Reevaluating U.S. Policy in Central Asia”, p.10.

[59] “Remarks Antony Blinken, An Enduring Vision for Central Asia”, March 31, 2015, http:// www.state.gov/s/d/2015/240013.htm; Nisha Desai Biswal, “Central Asia in a Reconnecting Eurasia”, May 12, 2015, http://www.state.gov/p/sca/rls/rmks/2015/242232.htm

[60] Richard Weitz, “US New Silk Road Initiative Needs Urgent Renewal”,,March 2015.

[61] Elena Alekseenkova, “The U.S. in Central Asia: Between C5+1 and Make America Great Again”, July 31, 2017, http://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/the-u-s-in -central-asia-between-s5-1-and-make-america-great-again-/

[62] Mathieu Boulegue, “U.S. Engagement Towards Central Asia: No Great Game After All?” October 2015, https://www.ifri.org/en/publications/editoriaux/chroniques-americaines/us-enga gement-towards-central-asia-no-great-game

[63] Nisha Desai Biswal, “Remarks at L.N. Gumilyov Eurasian National University”, April 1, 2014, https://2009-2017.state.gov/p/sca/rls/rmks/2014/224294.htm

[64] John Kerry, “Remarks at the Opening of the C5+1 Ministerial Meeting”, November 1, 2015, https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/11/249046.htm

[65] Robert Berschinski, “Civil and Political Rights in Uzbekistan and Central Asia”, June 25, 2015, https://2009-2017.state.gov/j/drl/rls/rm/2015/244384.htm

[66] Stephen Blank, “Challenges and Opportunities for the Obama Administration in Central Asia”, Army War College Strategic Studies Institute,June 2009, p.26.

[67] Hillary Rodham Clinton, “Remarks on Regional Architecture in Asia: Principles and Priorities”,, Honolulu, Hawaii, January 12, 2010.

[68]“U.S.-Central Asia (C5+1) Joint Projects”, August 3, 2016, https://2009-2017.state.gov/r/ pa/prs/ps/2016/08/260805.htm

[69] Clifford Kupchan, “The US and Central Asia: Past Trends and Current Priorities”, May 2017, http://valdaiclub.com/a/highlights/the-us-and-central-asia-past-trends/

[70] Galiya Ibragimova, “Understanding the Revival of American Interests in Central Asia”,,August 18, 2016.

[71] U.S. Department of State, Office of the Spokesperson, “Joint Statement of Second Kazakhstan-United States Strategic Partnership Dialogue”, July 10, 2013.

[72] Rafael Sattarov, “How the U.S. Policy in Central Asia Affects Russia”,, July 27, 2016.

[73] Charles Ziegler, “Central Asia, the Shanghai Cooperation Organization, and American Foreign Policy: From Indifference to Engagement”,, 2013, Vol.53, No.3, pp.501- 502.

[74] Marat Shaikhutdinov, “Central Asia in the Foreign Policy Strategy of Barak Obama’s Administration: Results and Prospects”, p.91.

[75] Ariel Cohen, “America’s Next Security Competition Will Be in Central Asia”,,July 30, 2017.

D836

A

1009-721X(2020)05-0144(24)

*本文系国家社科基金一般项目“‘颜色革命’的发生、扩散与应对研究”(项目批准号:19BGJ051)与新疆智库项目“中亚安全形势的变化与‘丝绸之路经济带’建设”(项目编号:XJZK2018YW008)的阶段性成果,并得到兰州大学中央高校基本科研业务费(项目编号:2019jbkyjd005、2020jbkyjc001、2020jbkyjd003)的资助。感谢《俄罗斯研究》匿名审稿人和杨恕、沈晓晨的宝贵修改建议,文责自负。

**杨双梅,中国人民大学国际关系学院博士研究生;曾向红,兰州大学中亚研究所、兰州大学政治与国际关系学院教授。

(责任编辑 李 恪)