在“多元”与“一体”之间:贵州仡佬族族群变迁与转化研究

苟 爽 苍 铭

(贵州省委党校 科学社会主义教研部,贵州·贵阳550028;中央民族大学 历史文化学院,北京100028)

“民族不是种族的共同体,亦非部落的共同体,而是历史形成的人的共同体。”[1]纵观中华民族史,几乎每个单一民族都经历了“多元”与“一体”的单向或双向过程。“从过往鉴当下,以现今解往昔”,本文力图通过对贵州仡佬族族群变迁与转化的研究,全景扫描单一民族“多元”与“一体”的单(双) 向历史进程,为顺承其历史背景,顺应其发展机理,厘清“族情”历史因素对社会结构和过程的作用,熟稔运用族群治理的有效方式,进而为协同多民族国家族群间的认知、认同和治理目标,实现铸牢中华民族共同体意识[2]和一个也不能少的“大一统”境界提供启示。

一、有关族群的“多元”与“一体”

民族或族群“多元”与“一体”的讨论,肇始于对中华民族历史文化及其族体结构的分析。山河网状空间结构使得始于新石器时代晚期黄河流域的羌系、华夏、东夷集团和长江流域的巴蜀、苗蛮及吴越等族群集团在不断的碰撞与融合中造就了早期中华文明。各族群经过接触、混杂、融合或斗争、分化、消亡,以“多元起源、多区域不平衡发展、反复汇聚与辐射”的方式做“多元”与“一体”的辩证运动,形成了一个由众多民族你来我去,此兴彼替,像“滚雪球”般的既各具个性,又有多层次共同性的统一体。“满天璀璨星斗般的多元文明火花”[3]客观上促进了中国作为国家的形成。

散布各地的“族群单元(Ethnic unit)”创造发展其文化以适应自然环境,以群体心理特征为认同纽带,使得“在一定时空场合里若干“族群(ethnos)”呈现出一种共同体模式”,造就了中华民族格局的多元起点。在中华民族统一体中存在着“多元中的统一,统一中的多元”[4]式民族历史的完整体系。各民族的起源、语言、习俗等不同展现为“多元”;民族间互嵌且与中华民族统一体紧密相连形成“一体”。

族群自身的发展有其连续性但形态各异,因此探寻族群间相互渗透和融合的历史有着相当的价值。族群迁徙在以往社会中频繁发生,通常会为族群注入新的发展机遇,并体味到“多元”存在方式的益处。迁徙使族群间有了交流的机会,打破了族群间的壁垒,克服了地域障碍,文化接触为文化重组创造了条件,可能使不同源流的文化在同一区域内发生新的组合,使同一族群产生不同的支系分化,也可能因文化传统习俗相悖发生冲突……,文化的组合等同于民族的重新合成,也就是新的民族的形成过程。当然,前提是彼此间能宽容以待,求同存异[5]。

贵州仡佬族族群与多族群的交流与互动也符合上述机理。他们在迁徙流动中建立起的族群关系与社会网络,在“流动”与“寓居”中完成的社会与文化再生产,使其存续发展成为可能。“一体是主线和方向,多元是要素和动力”[6],仡佬族族群在“多元”与“一体”变迁中的每一次选择、转化与重构都意味着一种新模式的形成,为我们提供更多新族群社会构建的可能性。

二、贵州仡佬族族群在“多元”与“一体”间的历史整合

民族迁徙总是在动态中进行,迁徙的本身也展示着一个民族分布变化的过程。仡佬族族群是云贵高原民族格局中古代6种民族集团之一,是在贵州地域居住较早的土著民族,从古代的“濮”“僚”群体分化开始到1956年起被国家认定为“仡佬族”的历史书写,其聚合分离的迁徙种种构成了一部仡佬族变迁史,彰显“二元结构”视域下仡佬族族群在“多元”与“一体”中转化与整合的独特过程。

(一) 从混合“多元”到族群“一体”:濮、僚、越与仡佬分化

仡佬族在上古时期的形成阶段与古代濮、僚两大族群系统的演变密切关联。“百越族群”在分化与重组中分离出濮、僚两支,其中的一支曾在盘江流域建立了地方政权夜郎国,与后世仡佬族有着千丝万缕的关系。多民族文献记载都显示出仡佬族的族名、人名、地名与濮、僚关系颇深。如《西南彝志》就详细记述了濮变僚的过程以及默部第五代入黔时“败于濮人”和布部后裔朵歌德“杀牛议事,征讨濮人,占地造城[7](P26)”的历史。后期的彝族文献中也将濮人称为“仡佬”,现今贵州大方县有个叫“普(濮) 底”的地方,多民族都称之为“仡佬坝”。除此之外,建国初期的民族调查中,平坝县大狗场的仡佬族称祭祀的老祖公为“濮老苴”“濮克劳”“濮交西”“濮水交”等,皆以“濮”字冠首[8]。

从语言演变来看,“克劳”似古僚音Gelao的音变,有学者认为是仡佬的音转,民国时期鲍克兰在安顺地区的仡佬族调查报告也侧面证实:仲家(布依族) 称仡佬为Busung,其中的“Bu”当为“濮”的译音,而“Iao”则应是“僚”的音译[9]。芮逸夫引董同穌《上古音韵表稿》 (128页) 假定:“僚之古音为tlog,即声母是复辅音,若将其复辅音分开慢读,则为‘葛僚’‘葛佬’‘仡僚’‘仡佬’等[10]。因此,作为族名的自称和他称,仡佬与古代濮、僚、越族群是有相融历史的,而古书中有关‘仡’‘僚’‘佬’等的书写,其实都是同音异写,由此判断濮就是今日的仡佬”[10]。

仡佬族族群与僚族群的渊源关系与“僚为濮说”“僚为百越说”和“濮为百越说”三种关联,但只关乎“流”而非“源”。其中“僚为濮说”影响最大,认为由濮到僚,由僚到仡佬,呈现了仡佬族祖孙三代的关系:从形式上看,夷僚的前身是夷濮,濮前僚后,来源于郦道元《水经注》中对竹王源头的分析,先说“遂濮”,又说“夷僚咸怨”,其实这里的“夷濮”与“夷僚”同属一个族群系统,而异称的表述方式更为准确地反映出濮与僚的先后发展变化顺序。其次,但凡说僚的,都以《三国志·蜀书·张嶷传》 注引《益部耆旧传》:“平商事讫,牂牁兴古僚种复反”一句为“僚”字为首出,干宝《晋记》 谓:“武陵长沙夷,盘瓠之后也,杂处五溪之内”,同时印证了张华《博物志》“诸民曰僚子”的实际内容就是共同的盘瓠图腾崇拜,说明这是一个具有特定文化的稳定的僚人群体,是一个崇拜盘瓠图腾的民族集团[11]。直到唐代末期,居住在盘江一带的僚人还称自己为盘瓠之后,且能与同属盘瓠之后的“黔泾巴夏”四邑苗众的从军者言语相通,尤见濮、僚之密切关系。更合理的分析是:仡、僚、濮本是一个族类,因婚姻关系的需要,氏族分裂为胞族,而仡、僚、濮实际上是三个氏族的胞族[12],彼此影响和渗透。

宋代以前,有关僚族群记载重复最多的段落是《华阳国志·李势志》中的:“蜀土无僚,自是始从山出,自巴(今阆中)至犍为,梓潼,布满山谷,大为民患”和《魏书·僚传》中的:“僚者,盖南蛮之别种,自汉中达于邛笮,川洞之间所在皆有”二句,由此展开了关于仡佬族先民第一次大规模迁徙的讨论。“引僚入蜀”是族群侵入还是迁徙互融,关乎仡佬族历史的承续。常璩乃成汉官僚,所记蜀中有僚人当为事实,唯“蜀土无僚,自是始从山出”一句颇具争议。郦道元《水经注》云:“李寿之时,僚自牂牁北入,所在诸郡,布满山谷”,认为李寿时布满蜀土的僚人,都是由“牂牁北入”。杜佑《通典》 说:“蜀本无僚,李势时始出巴西(阆中)、犍为、梓潼等地,布满山谷,十余万落,攻破郡县,为益州大患”。据此,巴蜀本来有僚,却并非“自牂牁北入”,而原本就世代居“蜀土”山中,所谓“蜀土无僚”,当是指编户中无僚,盖已变为齐民,至于居不入户籍的僚人,原本是所在诸郡布满山谷的,如《魏书·僚传》所说:“在深山者仍不为编户。”其实,在巴郡的僚人虽早已成为编户,但却一直保持着僚的名称。他们攻破郡县,流入蜀郡,大为益州患,以致李势之破亡。魏晋南北朝“自汉中达于邛笮”的僚人,剑阁以南的诸僚,他们有着共同的来源和风俗,实际上包括了秦汉以前的渠叟、濮、邛、笮、板楯、廪君、巴僚等濮僚族群混合体。正如西汉成帝时丞相张禹使属颍川朱赣把与秦风俗相近的民族地区,合并统称为秦地的道理是一样的。这众多族群泛称为僚的群体,反映了他们之间共同的历史基础及历史记忆[12]。

由此可见,在成为单一民族之前,仡佬族族群糅杂了濮、僚、越族四方的族别和分支,以“大杂居、小聚居”的多元分布形态在动态迁徙过程中不断接触,为融合形成单一民族提供了基础条件。虽然族源上有多种说法,但历经多次迁徙、分化及合成,此消彼长,在“互嵌”的动态发展过程中朝着具有共同文化和认同的意识集结凝聚,进而细分为较大的族系、族体或族群综合体。《宋书·僚传》所载:“自桓温破蜀之后,力不能制,又蜀人东流,山险之地多空,僚遂挟山傍谷,与夏人杂居者颇输租赋,在深山者,仍不为编户。”[4](P202)可见,汉僚住地互嵌,族民混杂,部分久居汉区的僚人融合为汉族群体,部分久居僚区的又变为了僚人。

历史事件是族群改组和融合的催化剂,那些具备了自己族名和自我族群意识的群体,自然主动寻求联结为一个整体。不容置疑,于“一体”的百越族群之中的仡佬族族群在首次分离进入“多元”的濮、僚族群系统后,逐步凝聚成具有共同凝聚力的分布范围极广的单一民族,西达永昌郡,北接汉中,南达郁林交趾,东达辰、锦二州,遍布今日四川、云南、贵州、广西、湘西地区。唐宋时期,部分社会发展程度较高,凝聚了共同意识,具备共同习惯特点的熟僚族群逐步分离出仡佬、布依、侗族、水族等多个单一民族,到了宋代,《溪蛮丛笑·叶钱序》中已经有了:“五溪蛮皆盘瓠种,聚落区分,名亦随异,今有五:曰苗曰瑶曰僚曰壮曰仡佬”的记载,代表着仡佬族族群认同和凝聚核心已经形成。

(二) 族群“一体”下的支系“多元”:仡佬族族群支系的衍生与整合

仡佬族族群呈支系分布记载突然大量地涌现在明清两代的文献中,彰显着迁移的频繁。这与明清两代中央王朝实行的“调北征南”“卫所屯田”和“改土归流”等重要的政治、军事措施密不可分。大量贵州当地的仡佬族追宗溯源时,都频繁提到明洪武初年朱元璋实行调北征南事件。如现居住在石阡县境内的龙洞乡、北塔乡的成姓、毛姓等居民,祖籍湖广临武县,是明初被征集入黔到石阡定居的,而赵、曾、黄等姓居民则是从四川酉阳、彭水一带迁居石阡的[13]。

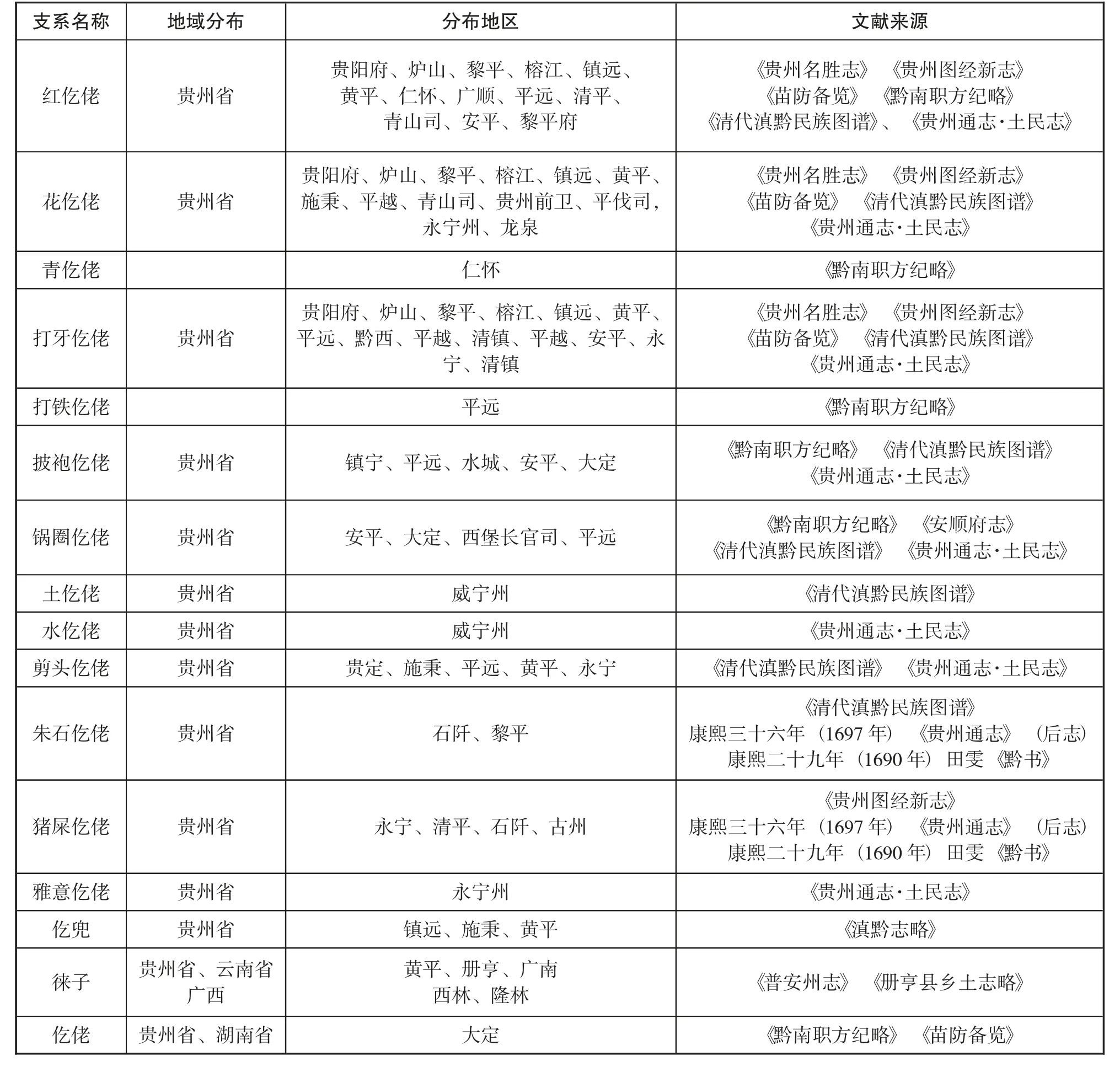

简单归纳文献(见表1) 可知,明清时期贵州从东到西多呈点状地分布着仡佬族支系,但未形成大规模聚居区。从称谓中可看出该时期突然涌现出“有史记载的”十几支仡佬族族群支系,其差别不大的记载便于官方的辨认与管理。文献中较为统一的称谓是“仡佬”,分类根据是其文化表层结构,譬如服饰、语言、习俗、居住环境、职业特长或审美情趣等,如“男女以幅布围腰,花布曰花仡佬,红布曰红仡佬,各有族类,不通婚姻”,或“打牙仡佬,有‘折齿’的习俗,女子将嫁,先凿去门牙两颗,恐妨害夫家”,再如水仡佬“善捕鱼,隆冬能入深渊,不畏冷”等[14]。

表1:明清时期仡佬族支系分布归纳表

在这些不同地区或迁徙或定居的互嵌仡佬族族群,出现大量差异较大的自称,体现出其在久远而频繁的迁徙中群体认同意识的增强。归纳上述文献,我们发现:遵义、关岭、仁怀等地仡佬自称“哈仡”;织金仡佬自称“埃审”;大方普底及黔西仡佬自称“布尔”;大方青山仡佬自称“濮”;普定仡佬自称“布告”;平坝仡佬自称“褒佬”;郎岱仡佬自称“当佬”,足见当时族群迁徙之频繁。外族(人) 对仡佬族的称呼各异也体现出仡佬族族群在迁徙过程中融合的历史,如罗罗称仡佬为“濮”;苗族称仡佬为“克”“凯”“友”“直蚩”“嘎赫”等;僮称仡佬为“孟”;仲家称仡佬为“戎”或“布戎”;汉族称其为“仡佬”、“阁老”“古族”“古老户”等[15]。

支系文化的再发展会产生新的民族。毕节一带彝族说“你濮也不像,彝也不像”[7](P30),指的就是彝族与仡佬族通婚的后代而言。族群的分化绝非简单的分割裂变,在生产劳动和共同生活的过程中,族群间的共性增多,个性减少,在重塑过程中吸纳了大量其他文化的因子,进行了文化的重新整合,形成次生民族。形象地说,仡佬族和各支系的关系,犹如一个大家庭和家庭成员般,再次分化产生的族群又好比一个大家庭里不同成员的关系。与此同时,于宋代凝聚起来的仡佬族族群“自家人”的认同意识不断得到加强,“We—group”的族群心理素质发挥着共同命运感和共同的荣辱感的情感共鸣作用,使得仡佬族族群无论迁移多远,分布多广,分支多甚,彼此之间仍然痛痒相关、休戚与共。

(三) 糅杂“多元”的“一体”存在:近现代仡佬族族群的共同体意识塑造

清末至民国年间,随着现代化进程和汉族的大量进入,仡佬族人口急剧减少,居住区域缩小,支系消融变化,聚居地多呈点状分布在其他各族群生活区域之间(见表2),逐步消失在文献之中,隐匿于国家之下,多元支系糅杂为一体存在。

表2:民国时期贵州地区仡佬族分布归纳表

这些变化的根本原因仍然是迁徙。根据民国《贵州通志》及各地地方志的记载,在明清时期曾遍布于全省的15余支仡佬族主支系,缩减为花仡佬、打牙仡佬、剪头仡佬、仡兜、水仡佬、雅意仡佬、披袍仡佬、锅圈仡佬和青仡佬等9支。虽然仍保留着族群称谓和族群意识,但随着迁徙的进行,在与周边民族的交往之中发生着不同程度的改变。明代中后期黄平的仡佬族,因水西战争被迫跨过南盘江,南迁广西隆林,因此到了清代才有了“黄姓驱此类逾红江,今黄平无来子[16]”的记载。上表所示新增于史书的红仡佬、木仡佬、彝仡佬、篾货仡佬等几支也多为此情形。

战乱迫使仡佬族族群不得不隐匿身份求生存,四处出走。雍正前,桐梓尚有与苗族杂居的仡佬族660 余户,至道光时编入保甲的仡佬族只有零散的117户,他们佃汉人的田土耕种,咸丰年间爆发的黔北农民起义和咸同时期的各族人民大起义,大量仡佬族逃亡,至清末,桐梓全境几无仡佬居住[17]。他们或迁至湖南、广西、云南等地,或到更远的东南亚国家定居。在广西、云南等地发现的仡佬族墓碑记载,道光年间该地已有小聚居的仡佬族村寨,并载明墓主生前迁自贵州遵义府官口、仁怀县金竹屯等地。民国初期,政治当局“对民族之观念较为淡薄,不特无以往歧视之观念,抑且设种种方法,使其同流合化,故虽苗夷之名称尚未除去,然对于苗民之称谓,则已一视同仁”[18]。民国《息烽县志》记载:“仡佬居县境者户数甚少,合计一十二户。”这些都促使仡佬族在侵略者的攻击与压力下走向衰败。此外,大批依附军队移民而来享受优质资源的汉人,迫使原先居住在条件较好坝区的仡佬族在竞争失利的情况下走向远方或深山。

如钱穆先生所言:“异地同名,绝非时同并起,亦非偶然巧合。古人迁居无常,由此至彼,往往以故地名新邑,如殷人所都皆曰‘亳’之类是也,故鄙论谓探索古史地名,可以推见古代民族迁徙之遗者。”仡佬族语言命名的地名等抹不去的族群痕迹印证着离去者曾经的辉煌。遵义县南郊的仡佬坝,镇宁县扁担山区的仡佬坟,石阡县北乡的仡佬坝,思南县的仡佬坝村、金沙县石场区的仡佬坪[19]等,都彰显着仡佬族族群的迁徙与转变。贵阳市花溪区的“花仡佬桥”,因曾是明清两代花仡佬居住的地方而得名,明代于此设军事点名花仡佬哨,并开设花仡佬场,清代道光年间改称花仡佬铺,民国发展为花仡佬镇。

仡佬族经由东汉初年至清康熙年间5次大规模迁徙,在生成的本土贵州人口锐减、所剩无几,迁出省外者有的为了生存和避免歧视被迫改族换姓,变为或融入乡邻人多势强的民族之中。留居本土者,亦受汉文化影响深广,不少改为汉族,尤以黔北地区最为突出。在新中国成立后的民族识别工作中,黔北仡佬族民族成分的恢复人数最多,相继建立了务川、道真仡佬族苗族自治县。之后,仡佬族仍进行着小规模迁徙,在族谱上对其迁徙史记载越发完备。迁徙后的仡佬族族群在保存了文化习俗的同时,通过适应变化的内外部条件,以不同的方式昭示着认同归属与文化延续的族群标志,逐步走向“一体”,以此推动族群代际相传[4](P13)。

三、在“多元”与“一体”间变迁传承与共生的贵州仡佬族族群

族群的聚散分离是一个动态的持续的过程,在探讨变迁构成因素时,从族群动力学角度去分析族群互动场景下民族关系变化及自我认同变迁,不难理解族群在“多元”和“一体”间转化的常态。从族群产生交集的那一刻开始,就同时开启了其“系统”与“组织”的本土化构建。无论出于自愿或是强而为之,族群关系在逐步缔结的过程中构建出一种独特的格局,也开启了利益共享方式,多元的文化模式及共同心理认同等新族群共同体的运行模式。

(一) 政治整合:抓住变化调整的契机

政治作用下的民族迁徙直接影响民族关系。探索中国古代历史,不难发现,是迁徙还是固定,往往是被特定时期的政治事件决定的,这很容易得到文献记载的印证。如汉人的“移民实边”或“寓兵于农”,实质都是为了政治整合或战略的需要。

政治动迁通常是居于统治地位民族出于政治和军事等方面的需要,采取强制性手段将一些民族的人迁离原居住地安置于另一民族分布区内定居[20]。如明洪武年间,朱元璋为安置无地可耕的游民,将贵州的可渡河、归集河沿岸设为屯垦区域,此后“流民入境,络绎不绝,布满村落不下数万”。从康熙到雍正多次颁发减免租税、招民屯垦的诏书,大批汉人进人威宁、水城垦殖。这些地区迅速由夷多汉少转变为汉多夷少,占据了原有的仡佬寨、仡佬坝、仡佬洞[13]。

政治动迁经常与战争动迁交织发生,由此产生的一次性迁徙的规模和力度最大。如世居大方普底的仡佬族被明末安邦彦赶出迁往红丰村[13]。康熙三年(1664年) 吴三桂征剿水西,部分仡佬族通逃滇、桂两省,广西隆林和西林县一带接壤三省且地形险要,是天然的政治避难场所,成为仡佬族的聚居地。时至今日,仁怀县金竹屯一带的仡佬族还流传着一首当年祖辈逃奔他乡时供后世子孙相认的歌诀,能背诵者即被认可为本乡同族人。

(二) 通道效应:流通带来发展机遇

通道开辟促成的族群迁徙提供了新的发展方式。开发较早的地区,人口密度较大,容纳能力有限,地广人稀的边疆地区就成为迁徙的主要方向和目标。从明初到永乐十一年(1413年) 贵州建省,驿道已遍布卫所,驿道所经的坝子,又向驿道线左右三公里宽度延伸,设为屯堡,促使之前占据黔中坝子的苗族、布依族、仡佬族等被迫他迁。安顺西屯有个叫做蔡官的地方,原住民是仡佬族,因征南而来的明军管理关卡的军官姓蔡而重新命名。

不管是被动还是主动的迁徙,仡佬族逐渐与内迁诸族及周边民族互嵌融合,构筑出一个个崭新的民族共同体,以独特的方式实现了多元民族共同体的和谐与发展。

(三) 互补共生:生计动迁促使持续发展

族群的利益需求是民族关系形成的直接原因,是民族间建立社会关系的契机,打破了闭关自守的状态,搭建了民族交往的桥梁,缔造出各种各样的民族关系。

生计动迁分为传统型和变革型两类。传统型生计动迁是指迁徙目的是为了维持原有生产方式,从而获取生存所需的物质资料迁徙。这种迁徙的特征是迁徙者总是力图寻找到和原生态环境一致或接近的新生存空间,其迁徙的动力来自于生态的压力。传说仡佬族祖先刀西娄、牙西娄两位祖公、祖太原住黑羊箐,后来人多地少不够用,于是举寨从罗鬼坝迁到今大狗场放火烧树林开为田坝,烧掉土坡上的茅草挖作地,开出场坝[23]。

变革型生计动迁是在经济利益驱使下通过迁徙获取更多的收益,最终目的是企望获得一种新的谋生方式提高生活水平。如贵州省织金县龙场自称“埃审”的仡佬族,有一部分迁自水城,有一部分迁自四川威远,他们来此定居的目的是争取租种安土目的土地,因为此种土地租种方法不是各家各户各自向土目讨地,而是由庄头统一承租、管理、派发和征收每年佃户所缴租粮,组织人将租粮背交土目,并可从租粮中拿少许提成自用,过年过节及土目添子,佃户们还可以前往叩贺吃酒,生活相对宽裕[13]。

那些从不同山区迁入共同山区的人,进山之后在险恶之地得以生存,因此必须精诚团结,建立起一个共同遵守的秩序,对内和平合作,对外同仇敌忾,形成一体。立于道光十七年(1837年)的贵州六枝特区牛坡场集市,由共迁至此的仡佬族,苗族、汉族和彝族共建,附近百里范围内的各族人民届期前来集市贸易,为保证场期安宁,不发生强买强卖、偷、抢、斗殴事,四族首领会商,喝鸡血酒盟誓,规定“夷不准欺汉、汉不准欺夷”,各族和睦共处,并立四棱碑于场坝以行晓谕。这一地区内无论何处何族发生偷牛盗马,杀人放火等纠纷和案件,可无须送往水城厅裁决,直接扭至四棱碑前当众处决。今碑文多已剥蚀,而“为众有益”四个大字,仍然犹存[13]。

工具的传播或许可能通过贸易形式完成,但某些工具的使用和耕作方式的变革,没有迁徙,没有他人的教授和影响是无法实现的。咸同贵州各族人民大起义期间,苗族义军首领之一的马二元帅在百层渡开设百层场,借百层河沟通黔桂两省贸易,自称“布母舅”的贞丰百层仡佬族,跟随黄土目到场上上粮和运桐油,逐步学习了马帮转运和出口货物的技能[13]。由此可见,一个族群,其生活得越长久,证明其适应能力越强;反之,适应性能力便弱。对于前者而言,因为其生活的稳定,族群迁徙的可能性并不大;同时,也因为有这种稳定性和长时间的族群自身的发展,又反过来刺激了其内部从生产方式到社会制度的复杂化和精细化,反过来又进一步加强了族群不断迁徙的难度。

(四) 文化借取:在迁徙中学习与提升

迁徙后的族群互动其实是一种文化关系的表达,既关乎边界与认同,又关系到资源分配、竞争与共享等生存心态。民族迁徙分散成若干群体后,原先彼此相距甚远的两个或几个民族成为邻居,地理阻隔和心理距离大为缩短,直接接触的机会为文化借取创造了条件。仡佬族在“多元”与“一体”间的变迁过程中,不断接触多种地域、多种风格的文化,增加了文化多样性的可能。如居住在泸溪地区的仡佬族:“其民非苗、非土其出自兄者为‘大章’,出自弟者为‘小章’。后改‘章’为‘张’,由大小章分支而出,散居于永顺等处为多……大约入赘彼地,遂仍其俗,在土村为土民,在苗寨为苗人。而张姓总皆大小章苗裔,庆吊犹相通云”[13]。

文化是维系民族的纽带,民族迁徙带来的文化传播会与其他文化汇聚碰撞交融。为族群之间相互吸收比自己优秀的文化而不失其原有的个性提供了机会。清代播州杨氏仡佬族在文化教育上“择师礼贤”,但仍“轼益留意变俗[28]”。明代贵州新建土司学校,土司子弟除在当地接受儒学教育外,还被派到京师国子监学习儒家文化,改土归流前后,贵州民族地方兴办各级各类学校,既有府州县等地方官学,又有社学、书院以及各类专学,招收民间子弟入读,包括仡佬在内的众多少数民族均纷纷入社学就读[29]。

范登伯格曾言:学习富有者、有权者、多数派的生活方式会带来好处,易于被他们接受,虽然要经历频繁的交流和转化[30]。分布在平越府的水仡佬,又被称为“夭苗”,受苗文化的影响很大,但即便如此,也从内部分化出两个存在着一定文化差异的族群,一部分“自言姬姓”,表现出受过汉族极浓厚的影响;而另一部分在丧葬习俗中保持树葬的习俗,坚持“人死不葬,以藤蔓束之树间,任其化成尸”[31]。湘西的仡佬族受苗文化影响颇深,被称为“仡佬苗”,于清代后期融于苗族,成为苗族中的一大支系[32]。然而,对迁徙者来说,达成认同才是其在文化上的追求,由此构筑的族群成员间的关系是情感纽带,相对持续久远,其和谐程度远远超出功利性的范围。

(五) 共生社会:迁徙目标诠释多元一体

新的移民或多或少会摆脱或突破自己的民族文化,在和其他民族的全新关系中形成新的社会结构和共生模式。

共居一地的族群社会生活以及社会交往互动中所呈现的民族关系是否和谐,取决于多样性的民族共居格局和嵌入性的共同的社会发展与文化的调试程度。通婚是缔结牢固族群关系最直接有效的方式。北盘江麻凹寨自东到西200多里的仡佬族族群因通婚互联,尽管他们居住的寨子小而散,但始终连接着一个完整的仡佬族社会,延伸出他们共同的民族心理认同和发展方式。

从仡佬族族群的迁徙与社会构建过程来看,在族群资源边缘化的地区,是族群文化保存最完整的地区。他们走向四方或与来自四方的族群组合成一个社会,根据所占据的自然地理环境和资源禀赋条件构筑发展模式,根据边缘化和弃控制化程度的高低来界定与国家的关系,形成差异性的族群社会。但因缺乏行政区及政区网络为支点的人群分布格局,始终是一盘散沙式的社会结构,不具备起码的资源聚集效应和能量扩散效应,发展和创新能力有限[33],而相对明智的选择是将族群置于国家管理之下凝结为一个政治共同体。元末明初,大定府首领宣慰使霭翠在降于明朝时提出了在辖区内给予仡佬族明确居住地,并以罗罗群体为主体管理民族的治理方式。罗罗族人火济被皇帝任命为大定府的管理者,统辖水西土司内部包括仡佬族在内的三个小王国[34],形成一种既定政权人为撮合下的更为广阔的发展模式。

滕尼斯认为:“人的意志在多方面都处于相互关系之中,任何这种关系都是一种相互作用……关系本身即为结合,为现实的和有机的生命——这就是共同体的本质——也是社会的概念。”[35]形成共生格局是在起凝聚作用的推动下从多元到一体的过程。在这个民族实体里所有归属的成分都必须具备更高层次的休戚与共的民族认同意识,这实质上是个既一体又多元的复合体,有着内部矛盾,是有差异的一致,通过消长变化以适应于多变的环境,获得共同体的生存和发展[36]。

四、结论与展望

研究“仡佬族”族群的变迁,其意义不在于对中央与地方、中心与边缘等二元互动关系的“炒冷饭”,而是试图通过透析单一族群如何由“碎片化的多元”整合为“凝聚力的一体”的创造性过程,探索其如何将“小集体认同”契洽于“共同体认知”,进而探寻如何铸牢中华民族共同体意识。

无论仡佬族族群迁徙处于“多元”抑或“一体”的哪个历史阶段,无不体现出其族群动态性成长的独特特征,这种变迁并非朝夕之事,而是在族群适应力的逐步调试下,通过不断的关系建立和认同来构建出不可复制的“仡佬族族群”。在此基础上,我们才能进一步将费孝通先生有关“中华民族多元和一体”论述作出更为深刻的解读:“你我好比两个泥人。将两个泥人一齐打破,仍用这堆泥再捏一个你,再捏一个我,到那时候,你泥中有我,我泥中有你”,[4](P148)更好地理解族群之间在“多元”和“一体”之间不断交往交流和交融一体的民族发展动态过程。

——以贵州省安顺市普定县双坑村为例