粤-潮-客风土建筑谱系区别与联系初探

徐 粤

导语

对于历史文化遗产,只有先厘清其历史脉络、文化背景和物质构成,形成系统了解,才能更好地进行保护。在地的风土建筑作为历史文化遗产重要的组成部分,亟待进行系统化的研究和保护。目前学界对岭南地区风土建筑的关注度很高,粤-潮-客风土建筑作为岭南地区最主要的谱系,各自的研究成果都相当丰硕,但三者之间的对比及联系研究则较少。3个地区地理接近,文化源头相似,三者的风土建筑谱系有共性也有显著的区别,因此对其区别与联系进行深入研究,对厘清粤-潮-客三大风土谱系的关系有着重要意义。

1 粤-潮-客系的地理文化背景

1.1 地理与历史上的联系

1.1.1 地理

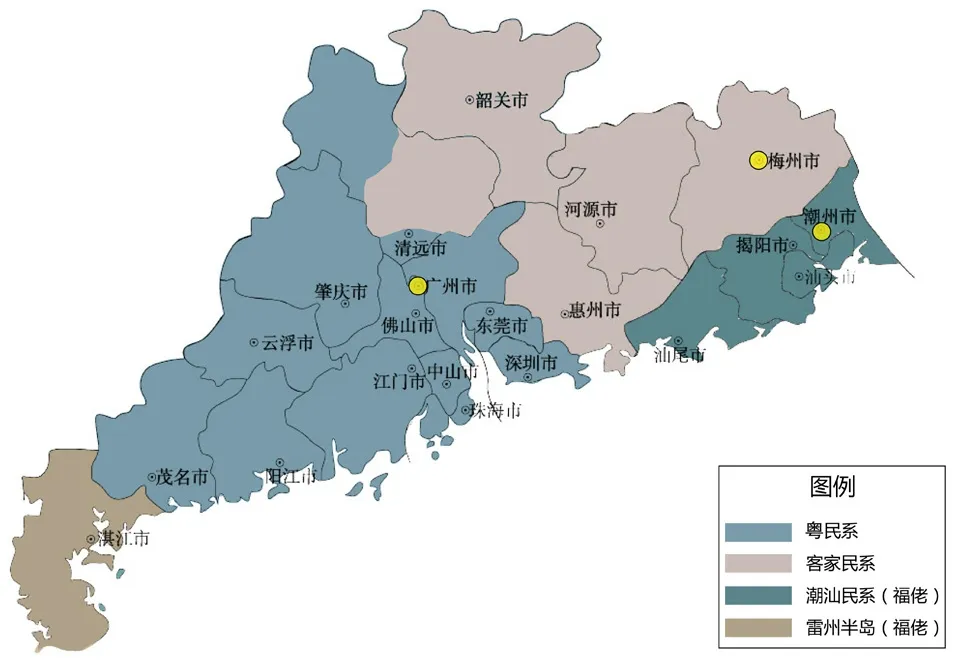

粤-潮-客三大民系作为岭南汉族3个主要的民系,分布于广东境内不同的区域:粤民系主要分布于珠江三角洲及粤西区域,操粤语(白话);潮汕和客家占据粤东,客家偏北接近江西和福建,操客家语;潮汕人沿海而居,位于南部接近福建区域,操源自闽南语的潮汕语(图1)。粤系地区地理环境开放,交通便利,海路和陆路都很方便,便于文化的发展和进步;潮汕地区背山面海,内陆比较封闭,有很长海岸线。相对隔离的地理环境再加上过去交通较为落后,潮汕人群较少与其他人群婚配,成为相对隔离的人群。而客家人散居于广东、广西各地,以山地为主,因此和粤系、潮系都有着较大联系。

地理学家普遍认可“粤系沿河,客家沿山,潮汕沿海”这一规律,其实三者和海的关系都非常密切。潮汕人沿海而居,和海的关系最紧密。粤系和珠三角水系的关系广为人知。内水虽和海洋不太一样,但是两者的相似性比山高。粤系地区的河流潮汐现象都很明显,很多河水都是咸水,因此粤系文化不仅和水关系亲近,和海也有密切的关系。客家人虽主要居于山地,和山的关系较为密切,客家人出海常通过省内的潮汕、深圳出海,或跨省通过福建出海,可见整个海岸线和客系都存在联系。生活在南洋数量众多的客家华侨也说明了客家和海的关系。

图1 粤-潮-客的分布和中心图

1.1.2 历史

历史上,客家与潮汕交往频繁,关系密切。出生在潮汕的国学大家饶宗颐,就有以下的论述:“……在清雍正十年(1732年)嘉应直隶州未设立之前,整个梅州原是潮州所属的程乡,长期受到潮州的统辖……所以研究雍正以前的潮州历史, 梅州、大埔都应包括在内,这说明客家学根本是潮州学内涵的一部分,不容加以分割的。”[1]近现代著名客家学者温廷敬也写道:“夫吾等所居之州郡,非潮州与嘉应乎? 潮、嘉为人为之区划,而实具天然之流域。今虽分为二州,向实合为一府。程乡、镇平、平远,本为潮州之隶属;兴宁、长乐,虽割自惠州,然以地势论之,固与潮州属同一流域。”[2]两者的表述都清楚表明整个韩江流域同属一个区域,潮汕和客家从历史源流上有着很大的关联。潮汕和客家地缘接近,文化相似,且多年来人群混居,发展至今已“潮中有客,客中有潮”。

明清之交,岭南人民积极抗清,由于清初朝廷对南明政权活跃地区残酷镇压以及康熙年间对有绵长海岸线的广东进行“迁海”和“复界”等诸多原因,使得清初的珠江下游人口剧减。清政府采取了招民开垦的措施,其中还包括对于山头地脚等荒地的开垦。而当时的客家人正面临着地少人多的困境,在政策的鼓励下,惠、潮、嘉客民便开始陆续向广府地区迁移。这种地理上的混合也必然带来文化上的融合,经过百年来的融合,文化有着越来越多的共性。

1.2 文化意涵的共通性

粤-潮-客三者来源相似,都属于古代中原汉人南迁至此,与百越族融合演变而来,因此在文化上有着很多共通性。三者语言、语法相似,保留了较多古汉语的成分;习俗相似,崇宗敬祖,信奉鬼神;且三者都很重视风水环境,聚落前有风水塘,后有风水林。上述部分前人研究颇多,本文不再赘述,而阴基和丧葬作为文化中不可缺的部分,关注较少,三者在这两方面有着很强的文化共通性。

1.2.1 阴基与阳基

风水中有:“阴阳二基之关盛衰大矣”。在岭南地区,居住用地常被称为阳基,而墓地则称阴基,两者的关系非常密切,如客家的墓和围龙屋都是风水先生的作品,其同构性显而易见。

阳宅看重明堂,而阴宅看重气口和龙脉。阳宅因为涉及居民的使用,因此讲究的地方更多,对舒适性的要求更高,设有庭院、禾坪、池塘;而阴宅对风水的看重明显高于舒适性,主要讲究气口和承接龙脉,对方位和朝向的要求更严格。

阴基和阳基的先后选择和其对应的位置关系反映出不同民系间不同的理念,理念上的差异往往会反映到村落形态上的差异。客家的阴基可以在很远的地方,可能会超出所在村的区域去找心仪的风水宝地;但在粤系和潮汕的很多村里,其阴基常位于聚落不远处的山上(图2)。这一定程度上反映出客家受风水的限制更强,而粤系、潮汕受宗族力量的限制更强。

阴基选址一般在聚落附近的山、丘陵等相对高处,以防水防潮,利于先人棺椁长久保存;设于高处也便于监视照看。对于农耕文化来说而言,土地异常珍贵,坟地或者民居会尽量靠山岗,留出离水最近的最肥沃的土地作为田地,这是农耕文化自然的选择。

1.2.2 丧葬制度

《论语·学而》中有“慎终追远”,即慎重地办理父母丧事,虔诚地祭祀远代祖先。岭南丧葬观念上是秉承“人死灵魂在,事死如事生”的古老观念[3]。在岭南的三大民系中,都有类似的丧葬制度和习俗,主要有两点:一是家族合葬,二是“二次葬”习俗。

中原地区(以河南为中心)一般实行家族合葬。中原的士大夫家族有着悠久的族葬传统,如河南安阳的韩琦家族墓、河南洛阳的富弼家族墓等。而江南地区并无族葬,一般为夫妻合葬,最多也只是两代人合葬,因为每个人都希望营造一个独立的风水宝地。在粤系地区也出现了很多家族合葬墓,如东莞陈莲峰家族墓,始于明末,至清朝屡有维修,先后共有11位陈氏先人葬于此四座墓中[4]。温皋谟家族合葬墓坐落于东莞寮步镇石步村麻饼柱山腰,该墓为温皋谟及其父温爱堂、兄温可贞的合葬墓,始建于明末清初,该墓坐西向东,依山而建,明堂开阔,墓室为前堂后券的大型抄手墓[5]。从美国地质学家张伯林(Thomas C.Chamberlin)1909—1910年间在中国旅行考察的摄影集中可以发现,多张拍摄广州山地风景的照片中都反映出较多坟墓聚集于丘陵的情况[6],从形制上推断其中应有不少家族合葬的墓地。而客家墓寮式是在山上建小房放置骨罐的形式,小房子通常可存放多个骨罐。

《墨子·节葬下》记载:“楚之南有炎人国,其亲戚死,朽其肉而弃之,然后埋其骨,乃成为孝子。”这是关于二次捡骨葬的最早记载。中原风水里讲究入土为安,实行一次葬,死后马上埋葬立碑。而岭南粤系,客家及壮族等少数民族都流行二次葬,死后只是入土寄放,并不立碑,等过几年后挖出装金坛择地迁葬。岭南地区流行二次葬与当地湿热的地理气候有着很大关系,风水原因也起着很大作用。古代中原帝王将相的墓都没有出现二次葬的情况;而经济能力较差的平民,没有条件确定墓地选址和打造密封性较好的寿木来达到尸体不腐的目的,而且很多客家流民颠沛流离,如遇意外死亡只能匆忙下葬,否则在等待修墓的时间里,在南方炎热的气候下尸体会很快腐坏,等以后定居新地安定下来或者找到合适的风水地再将祖先迁至新地。客家人相信阴基风水对后代命数影响很大。对风水的改变最行之有效的方式就是改变祖坟的选址,即二次葬对风水具有重大的影响。客家人对二次葬无论是在选址还是在择时都有讲究。越靠山的地方二次葬越多,因为有山的地方龙脉更为明确。

2 粤-潮-客作为3 个系统的各自特点

粤-潮-客三者在地理、历史、文化上有着很多相似之处,但是作为岭南三大民系,三者从定居起始便各自发展,相对独立,存在着更多“异”的部分。这些不同使得三者形成了有着各自鲜明特点的系统。

2.1 粤系统

粤系统开放多元,强调经济实用,虽可以成为一个体系,但因容纳性强、影响因素多并未有稳定完整的呈现。作为粤系核心区的广府历来都是岭南的政治文化中心。广府文化表现出很强的多元性:既有北方官式的特点,也有地方的特点,还受到西方的影响。内外商业贸易的开放使得粤系工匠或者技艺跳出了本地的范围,也使得全国乃至世界各地的技艺和材料都往这里集中,南洋的木材、潮州的金漆木雕都进入到这个系统,这样反而导致本土工匠系统受到冲击。相对于北方中原官式文化,粤系和海洋、东南亚等联系更多。粤系统容纳各种文化,外来的文化很快在这个地方被吸收。人们思想灵活,常有大木工匠因为市场不好,转做效益更好的小木作(家具行业)等情况出现。粤系强调“合适就用”,并不强调在地性。比如其大量使用适应当地地理气候的硬木,而这些硬木并不产于本地,大多来自北部湾、印尼等地(坤甸木)。工匠队伍也很多是客家人。

2.2 潮系统

潮系统比较稳定和封闭,受外部文化影响小,系统性较高并能整理成文字。潮汕地区整个社会文化的传承比较稳定,他们把风水文化融入建筑,形成一套自我强化的系统,当这套系统达到足够的高度,文人才会参与进来,成文的现象才会出现。普通不识字的工匠并不容易进入这个圈子。语言的隔离使得其他工匠很难进入其营造系统。潮汕腹地人口密度很大,居民对传统式建筑较为认可,大建造传统聚落,持续有建造传统式建筑的需求,工匠可以以此谋生,因此传承人较多,匠作体系较为系统。

2.3 客系统

客系统风土建筑并不发达,控制的精密程度较低,有很大的灵活性和乡土性。据肖旻采访过的一批客家工匠来看,工匠的理论化、制度化水平比潮汕系统低很多,对细节形式的要求较低,施工精密程度较差[7]。其高等级的建筑受潮系统影响很大,甚至直接请潮汕工匠完成。

3 粤-潮-客风土建筑基质特征的比较分析

从上文可知,粤-潮-客作为3个不同的系统,在其本质上异大于同,因此需要对三者的风土建筑进行进一步的比较与分析。风土建筑的分析常需对其要素进行提取,即构建风土建筑谱系的基质特征,常青提出用五个基质特征对风土建筑的各个层面进行概括,分别是聚落形态、宅院形制、结构类型、匠作技艺和营造禁忌[8]。粤-潮-客三大谱系在这几方面有着各自不同的特征,这些基质特征支撑着三者成为各自独立的谱系。

3.1 研究方法

选定129个聚落进行了三次田野调研,其中粤方言核心区选点62个,粤方言次生区(桂东南)选点29个,潮汕和客家地区选点38个(其中客家地区19个,潮汕地区19个)。选点参考了中国历史文化名镇(国家级、省级),中国历史文化名村(国家级、省级),以及中国传统村落名单,结合相关资料和文献,在Google地图观察聚落肌理并查阅其风貌等现状资料,最终确定这129个选点作为研究的对象。

调研方式以拍照记录、简单测绘和田野访谈为主,提炼出以下4个层面的特征作为分类研究的基础资料(表1)。

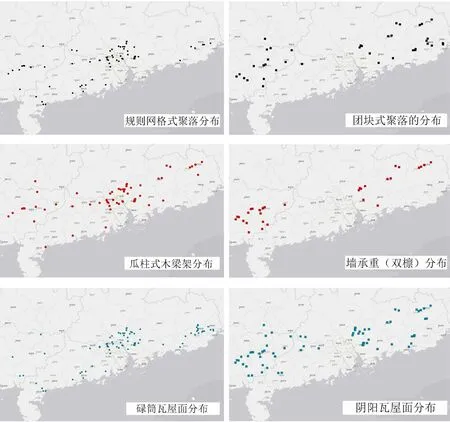

依照调研结果对各个聚落进行指标提炼,编辑带有所有聚落坐标及指标信息的EXCEL文件,将聚落坐标导入GIS在线地图,再将聚落指标导入,按指标逐个查看它们的分布情况。将这些分布图进行比对分析,可以发现一些规律。例如聚落层面上,规则网格式布局在粤系区域内大量出现,并集中于珠三角粤系核心区,而团块式布局主要分布于客家地区。从院落层面看,堂横式民居主要分布于粤东的潮汕和客家地区,而三合(四合)式小型民居则广泛分布于各个地区的聚落中,尤以粤系珠三角核心区为甚。从结构层面看,瓜柱式梁架和斗栱驼峰式梁架集中分布于珠三角地区,并沿西江分布;博古式梁架同样以珠三角为中心,影响到桂东南及粤东地区;建筑内不用木梁架而用墙承重的做法在两广地区大量存在;脊檩下出现副檩,形成双檩的做法主要分布于客家聚居区。在装饰层面,“碌筒瓦屋面、硬山屋顶与砖墙”的搭配比较集中地分布于珠三角核心区和揭阳潮州地区;与之相反,“阴阳瓦屋面、悬山屋顶与土墙”的搭配主要分布于客家聚居地(图3)。

表1 风土建筑基质特征各层面具体指标表

图3 部分指标信息分布图

3.2 研究结果

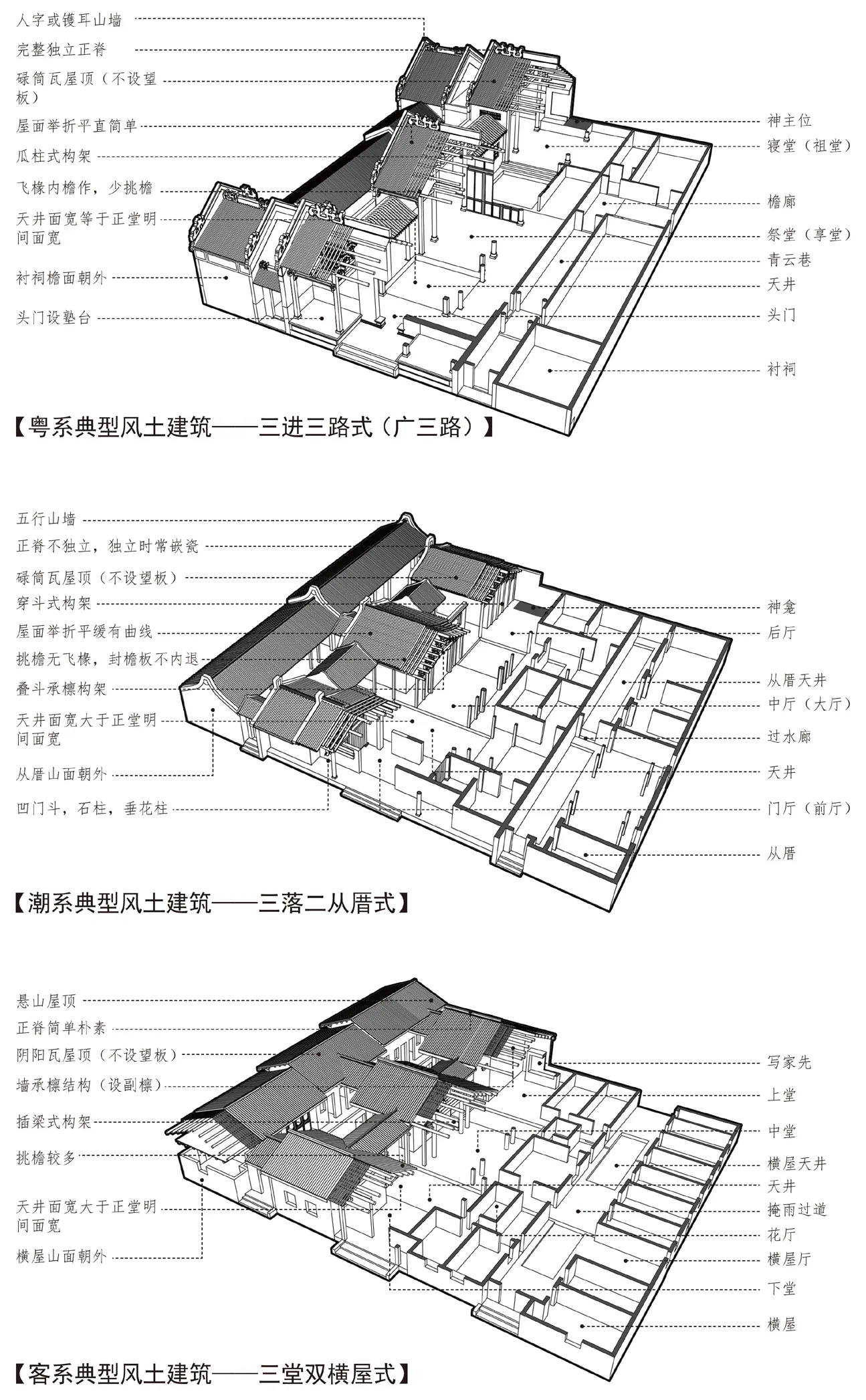

通过对分布结果进行总结归纳,笔者初步梳理出粤-潮-客三大谱系在各基质特征层面的不同,并绘制了三者典型风土建筑的剖视图进行说明(图4)。

3.2.1 聚落形态

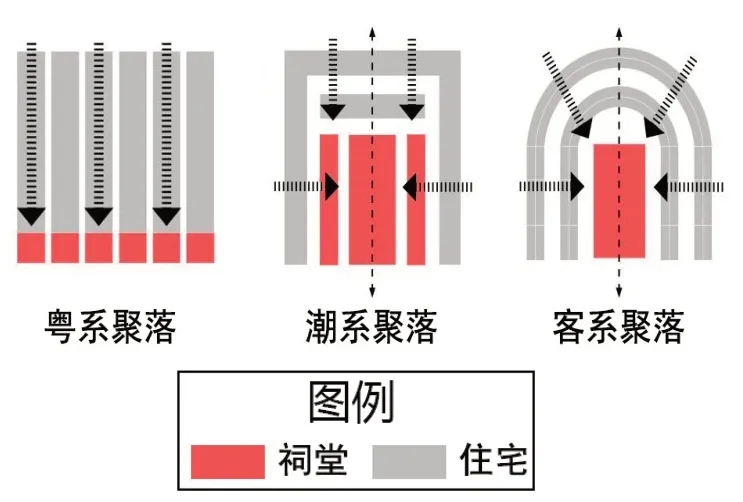

粤系聚落公共建筑(祠堂)和居住建筑(民居)间的主次不甚明显,常常呈现出祠堂和民居并立的聚落形态,大型民居较少,常以三间两廊核心家庭式小型民居为主;常以“祠堂引领若干民居,建立一个新组团”的方式,平行地扩大聚落规模。而潮、客两者的大型民居呈堂横式,建筑等级明确。在需要扩大聚落规模的时候,潮、客皆以堂横式为中心,潮系往往增加堂屋,而客系常常增加横屋。潮系从原型出发,需要扩大聚落规模的时候,往往采取增加堂屋的方式,最终形成以堂屋为主,横屋仅出现在最外围的聚落形式;而客家在同一情况下采取的措施是增加横屋,层层包裹着中心堂屋,横屋数量和层数往往远多于中心堂屋(图5)。

图4 粤-潮-客典型风土建筑剖视图

图5 粤-潮-客聚落形态示意图

3.2.2 宅院形制

在粤系和潮系聚落中常见独立式祠堂,而客家独立式祠堂较少。可以推测,祠堂从《家礼》中的向心式变为后来的线式,再由这种线性的多进式发展出岭南民居中典型的三路三进式。而潮、客系的向心式,桂东南的多进式,可能就是粤系民居更早的形态;粤系发展更快,进化和变化更完善,因此发生了改变。

在公共建筑中,粤系重祠堂而潮、客系更重祖厅。祠堂是有别于住宅的独立建筑,而祖厅往往和住宅相结合,组合成为堂横屋的样式。自古以来,对先祖的祭祀分为“宗”与“亲”两者,宗一般指始迁祖,亲一般指四代,祠堂一般用来祭祀“宗”,祖厅一般用来祭祀“亲”。祠堂相对正式,供奉各祖先名号的神主牌;而祖厅则是仪式性与生活性兼顾的空间,只张贴用红纸书写的“历代祖先之位”(也称为“写家先”)(图6)。

三者大型建筑组合的方式都是主要建筑和两侧附属建筑相结合,粤系祠堂将两侧的附属建筑称为衬祠,而在潮系和客系的风土建筑中,潮系两侧的附属建筑称为从厝,客系称为横屋。粤系的衬祠檐面朝外,和主祠朝向一致,而潮系的从厝和客系的横屋都是山面朝外。粤系三进三路式祠堂中两侧建筑朝向平行于主路朝向,表现出较强的并列式特征,而潮系三落二从厝式以及客系三堂双横屋中,两侧建筑朝向垂直于主路朝向,表现出较强的堂横式特征。粤系天井面宽往往等于中堂明间面宽,而潮、客系天井面宽常大于中堂明间面宽,尤其是在前天井的位置。

图6 祖厅中的“写家先”和祠堂中的“神主牌”

3.2.3 结构类型

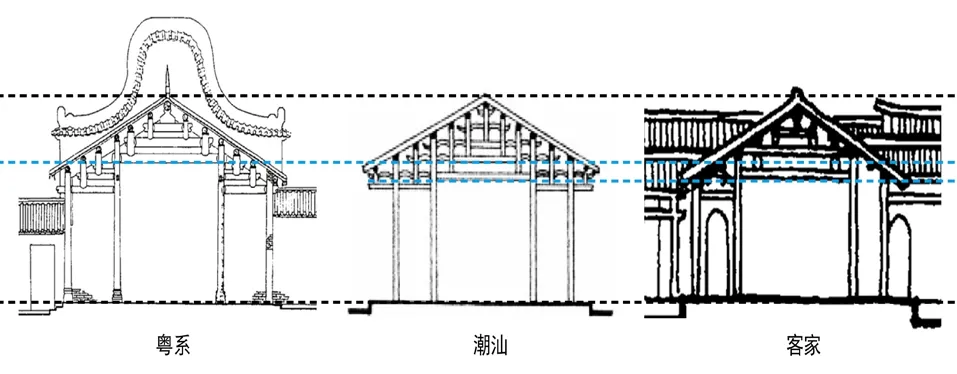

粤-潮-客三者的结构都属于连架式抬梁结构。潮汕和客家的构架中穿斗的“基因”更多,而粤系的构架中抬梁的“基因”更强。三者的屋顶坡度基本是一致的,高宽比接近。粤系柱子小而长,梁架较为集中,梁架下净空高。潮汕和客家保留了更多百越族的特点,梁架的穿斗式成分较粤系更多,势必造成净高减小的情况,在屋顶坡度相同,自地坪到脊檩同等高度的情况下粤系梁架下净空最高。可能是粤人较为在意旌表,为了营造更为高敞大气的仪式空间,于是采取了密集梁架的方式;此外,粤系所在的地区较潮汕和客家炎热,将空间做得高敞更利于通风、降温、隔热,而潮汕地区沿海台风多,空间低矮利于抗风(图7)。

图7 粤-潮-客中堂梁架对比图

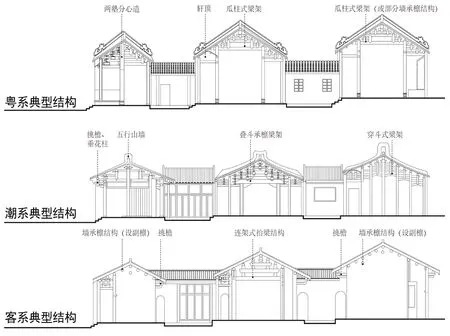

粤系结构为土木混合的结构形式,即明间两侧使用插梁式木构架,而山墙两侧不设木构架,直接使用墙承檩条。为保证结构的稳定性,在两面山墙间还常有穿枋连接。其木构架主要有斗栱驼峰梁架、瓜柱梁架和博古梁架三种,三者从源流上分,第一种和第三种的建构逻辑更接近层叠式,而第二种更接近连架式。潮系明间两侧的梁架主要有童柱承檩和叠斗承檩两种形式,童柱的样式多样,有简单的板状,似木瓜形状,甚至若干相叠的斗栱也是由童柱演变而来。山墙面梁架常为穿斗式,多用月梁,且梁架一半嵌入山墙内部。客系的木构架只在部分中堂出现,明间两侧为直梁插柱式,山墙面为墙承檩(图8)。

图8 粤-潮-客典型结构图

三者都强调脊檩,粤系重要建筑中常将脊檩漆红,且脊檩下不设副檩;而潮、客系常设在脊檩下设置多条副檩,客系脊檩漆红,潮系脊檩常彩绘图案(八卦等)。

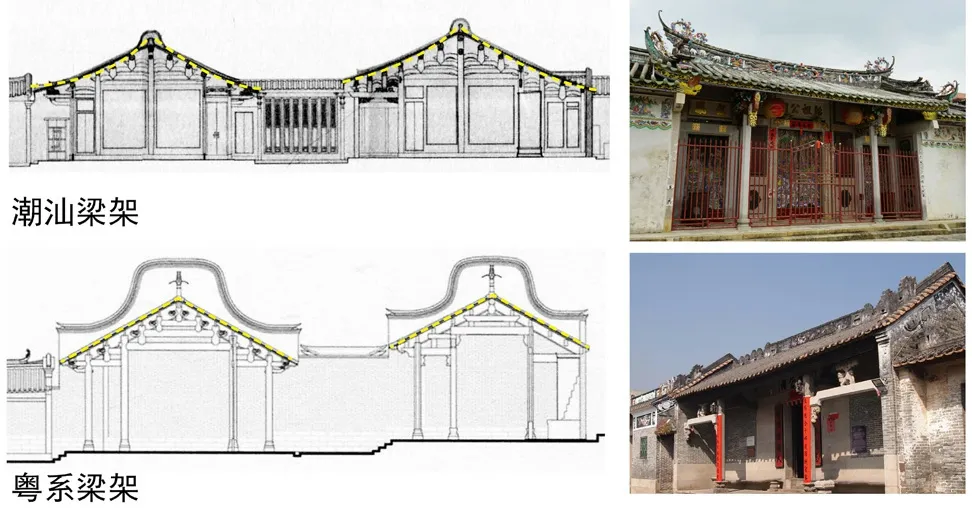

3.2.4 匠作技艺

粤系的屋面线条平直线条,檐口设置飞椽,封檐板内退;潮系屋面有举折弧线,檐口处不设飞椽,封檐板并不内退;客系在潮系的基础上更为简化。粤系使用挑檐较少,潮系挑檐居中,客系最常使用挑檐做法。粤系常用碌筒瓦屋面与青砖墙面搭配;潮系使用碌筒瓦屋面,墙面常用青砖和红砖;客家常用阴阳瓦屋面和土坯砖墙面。在屋面曲线上,粤系的屋面是平直线条,潮系是有弧线的起翘屋面,弧线屋面可以促使沿海地区的台风快速通过,减少对屋架造成的损害。粤系和潮系常用硬山屋顶,粤系山墙为“人”字或镬耳山墙,而潮系常使用五行山墙,客家常用悬山屋顶。相比潮、客,粤系更强调屋顶上完整独立的正脊(图9)。

粤系装饰主要以三雕两塑为代表,砖雕水平高;装饰风格简素,局部做重点装饰,小木作如花板、神龛等受到潮系影响。潮系装饰华丽繁复,金碧辉煌;石工精细,凹门斗内做石柱彩画,门头常使用垂花柱,正脊常用灰塑及嵌瓷。而客系颜色朴素,装饰较少。

图9 潮系和粤系梁架图

3.2.5 营造禁忌

三者在营造用尺都流行压白尺、门光尺等诸尺和尺法;在营造习惯及禁忌上也较为类似,如破土、上梁、入伙、过白、照壁屏门、石敢当等做法。三者都讲究过白纳阳的控制,尤其是在祠堂等公共建筑中。祠堂在头门、中堂中路一般设置屏门,起阻挡煞气之用,平日并不通行。受福佬、客家文化圈影响的区域,在山墙中常讲究五行生克,设置灯梁以示添丁慰祖,并在脊檩下设置装饰性较强的栋梁,强调神圣性。

4 结语

在关注粤-潮-客三者的区别之余,三者间流变的脉络也隐约可见。通过调研可见,潮汕与客家聚落的同构性较强:两者的聚落都表现出密集式房支派大型民居和散落其间的家庭派小型民居混合的模式。皆以堂横式为中心,潮汕从原型出发,需要扩大聚落规模的时候,往往采取增加堂屋的方式,横屋较少;而客家常常增加横屋,横屋数量和层数远多于中心堂屋;粤系并列式聚落形态,很有可能经历了“堂横屋—横屋消失或扭转—并列式”的变化过程,其与潮系、客系的堂横式有着共同的原型。结构上,三者都属于连架式抬梁结构,只是潮系和客系的构架中穿斗的“基因”更多,粤系的构架中抬梁的“基因”更强。三者的屋顶坡度基本一致,高宽比也很接近,但粤系木柱小而长,梁架密集,梁下净空最高。从粤系的匠作技艺上也能看出其从共同原型演变而来的痕迹。三者在装饰上广泛使用三雕两塑,装饰母题有很多共性。如水文化带来的水草纹、龙纹,以及像水的黑色等;宗族文化如堂号楹联、添丁祈福等;当地文化如本地风格、特色瓜果等。岭南地区华侨众多,在装饰中还不可避免受到外来文化的影响。这些联系都有待进一步展开论述。

简言之,粤-潮-客风土建筑作为岭南地区最主要的三大谱系,3个地区地理接近,文化源头相似。对三大谱系各自的研究成果都相当丰硕,但讨论三者异同者较少,三者之间的联系也并未建立,需要进一步尝试分析三者的区别与联系,从聚落院落、结构技艺等层面建立3个谱系间的关系,构建一个系统性的网络。