新媒体环境下大学生社会主义核心价值观认同的影响因素及对策

靖 治 刘 通

(1.鄂尔多斯应用技术学院,内蒙古 鄂尔多斯 017000;2.昆士兰大学,澳大利亚昆士兰州 布里斯班 4072)

习近平总书记在党的十九大报告中指出,“社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,凝结着全体人民共同的价值追求”[1]。而在全国高校思想政治工作会议上习近平总书记强调,“坚持不懈培育和弘扬社会主义核心价值观,引导广大师生做社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。”[2]十三届全国人大一次会议通过的宪法修正案,把 “国家倡导社会主义核心价值观” 写入了宪法。由此可见,这既是党中央对当代大学生坚定和践行社会主义核心价值观的殷切期望,更是国家宪法对当代大学生的明确要求。伴随着新媒体特别是网络新媒体的迅猛发展成长起来的当代大学生,正处于价值观形成和确立的关键时期,其社会主义核心价值观的培育和践行受到内部多样性价值需求平衡及外部多元化思想观念渗透的双重考验。

一、研究假设

(一)理论基础

认同是一个心理过程,弗洛伊德认为,“认同是个人向另一个人或团体的价值、规范与面貌去模仿、内化并形成自己的行为模式的过程。”[3]认同的前提是认知。依据马克思主义认识论中对于认同的分析,价值观的认同经历三个过程,即认识理解过程、重构内化过程和践行强化过程,三个过程重点进行信息、价值和社会交互。唐纳德·肖(Donald Shaw)和麦克斯威尔·麦克姆斯(Maxwell McCombs)提出的议程设置理论,认为大众传播往往不能决定人们对某一事件或意见的具体看法,但可通过提供给信息和安排相关的议题来有效地左右人们关注哪些事实和意见及其谈论的先后顺序。简单讲,大众传播可能无法决定人们怎么想,但可以影响我们想什么,从认知、态度和行动三个方面来深刻影响人们的价值观。

(二)研究假设

对大学生社会主义核心价值观认同过程产生影响的外部环境主要是现实社会环境和网络新媒体环境,内部因素主要是基于自身多样性需求产生的具有主观能动性的认同动因。本文重点研究网络新媒体环境影响下的认同,依据访谈、调研和理论分析,研究设计自变量为网络新媒体环境、网络新媒体舆情、校园新媒体文化、新媒体朋辈群体,因变量为社会主义核心价值观确立成效,中介变量为认同动因。提出如下假设:一是良好的新媒体环境有利于增强大学生社会主义核心价值观认同,且二者呈正相关;二是积极有效的网络新媒体舆情态势促进大学生社会主义核心价值观认同,且二者呈正相关;三是大学生社会主义核心价值观认同与优秀的校园新媒体文化呈正相关;四是大学生社会主义核心价值观认同与新媒体朋辈群体的良性互动呈正相关;五是大学生社会主义核心价值观能否确立受其认同动因决定。

参照多个权威的价值观认同研究和大学生价值观研究方面的成熟量表[4],结合深度访谈和广泛调查修订了部分项目后形成调查问卷。问卷项目采用5级评分制。共发放问卷612份,回收597份,有效问卷回收率为95.98%,使用SPSS19.0和AMOS17.0进行统计分析。

二、研究结果

(一)信度、效度分析

经分析信度测量指标Cronbach’α系数值都大于0.8,各构面变量量表的Cronbach’α系数均大于0.8,表明问卷的信度良好;每个构面的平均变异抽取量(AVE)值都超过0.5,表明其收敛效度良好,问卷整体的信效度良好。进一步通过对各构面变量的相关系数分析,都在0.01的水平上达到显著相关。由此可见,研究的理论假设成立,下一步通过线性回归方程和结构方程模型去验证各变量间的逻辑关系。

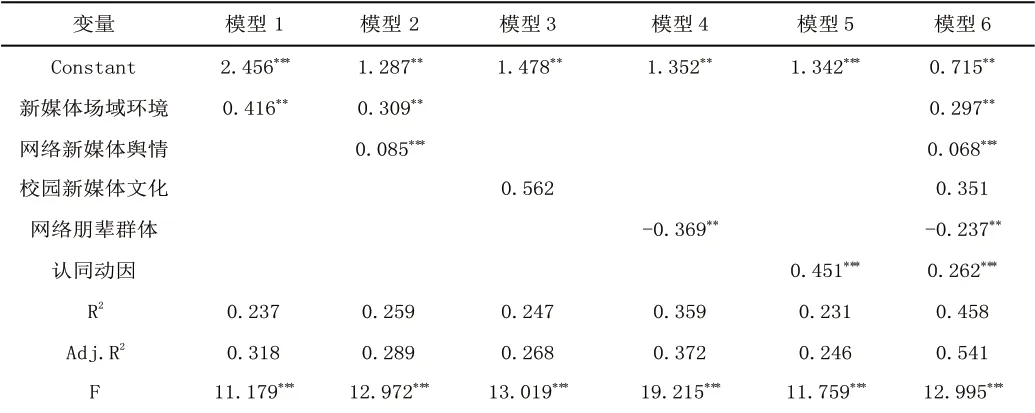

(二)线性模型回归分析

通过线性回归模型分析,如表1所示,良好的新媒体环境促进大学生社会主义核心价值观认同;健康的网络新媒体舆情环境能够提升大学生的认同动因;校园新媒体文化、大学文化环境对核心价值观认同的影响不显著;新媒体朋辈群体的互动对大学生核心价值观培育影响的显著性较低,且为负向影响。整体来看,中介变量认同动因的加入,使各自变量对因变量影响值下降,降低了其他自变量对因变量确立成效的影响效果,这说明较其他外部因素而言,内在的认同动因对社会主义核心价值观养成的效用更大。研究假设1、2、5得到验证,假设3、4没有得到验证。

表1 线性回归模型分析表

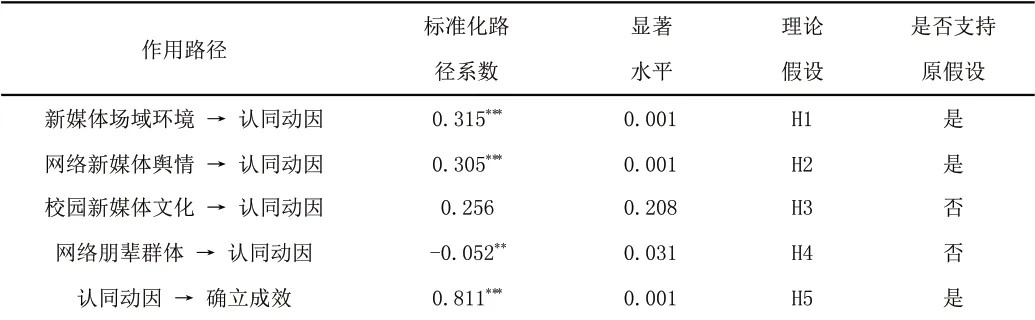

(三)结构模型路径分析

本研究运用 AMOS17.0对结构方程模型进行检验,符合拟合要求,具体路径分析数据,如表2所示,外部环境和内部认同动因都对网络新媒体环境下大学生社会主义核心价值观确立成效产生影响,内在认同动因是提升确立成效的重要前提,外部因素通过影响认同动因间接影响确立成效。

表2 结构方程模型检验结果

(四)调查结果分析

1.良好的新媒体场域环境会显著影响大学生社会主义核心价值观的认同

习近平总书记指出,“媒体不断发展,……舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化,新闻舆论工作面临新的挑战。我们要因势而谋、应势而动、顺势而为,加快推动媒体融合发展,使主流媒体具有强大传播力、引导力、影响力、公信力,形成网上网下同心圆,使全体人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起,让正能量更强劲、主旋律更高昂。”[5]在习近平新时代中国特色社会主义思想和关于推动媒体融合发展论述的指导下,各主流媒体应势而动,积极引领并参与到新媒体宣传中,逐渐形成了强大的正能量媒体舆论合力。

2.网络新媒体舆情环境对大学生核心价值观认同影响已经达到显著水平

近年来,随着我国互联网治理水平与治理能力的提升,主流媒体与新媒体形成良性互动,对在应对各类网络媒体舆情时,能够更理性分析与积极的对待,并进行主动及时、正确有力的回应与引导,使得舆情态势显著好转。调查与访谈发现,越来越多的大学生通过新媒体对官方及社会各界在网络热点事件发生发展过程中及时主动的发声和高效的处理过程及结果感到认同和满意,对负面舆情言论也更加理性地辨析和考量,并开始主动发声对其进行驳斥和批判。这样良性的媒体舆情互动环境,增强了大学生的自信心和辨析力,从而促进了社会主义核心价值观的形成和确立。

3.校园新媒体文化未对大学生社会主义核心价值观的认同产生显著性影响

关于大学校园文化影响力的研究表明:大学校园文化对大学生积极、高尚的人生观、价值观形成具有重要促进作用。然而,研究结论表明校园新媒体文化未对大学生社会主义核心价值观培育产生显著作用,这有违应然逻辑。究其原因,虽然大多数高校大学生新媒体文化较发达,但大多数没有形成具有亲和有力的居学一体式的校园新媒体文化氛围,从而减弱了新新媒体文化育人的效果,进而对大学生社会主义核心价值观的引领不足,影响甚微。

4.新媒体朋辈群体对大学生社会主义核心价值观认同产生消极影响

这一结果与研究假设产生较大偏差,究其原因,一是由于大学生新媒体朋辈群体间日常信息或情感交流的内容更多聚焦于娱乐、生活和恋爱交友等方面,很少有兴趣探讨抽象的理想信念及价值观等问题。而关于娱乐、生活和恋爱交友等方面的交流互动过程中,又不可避免地受网络 “流行价值观”,如功利主义、享乐主义、拜金主义及实用主义的影响,又受到新媒体舆论场泛娱乐化现象的感染,这就不同程度地消解了社会主义核心价值观的培育确立效果。

三、对策建议

(一)守正创新,壮大网络新媒体社会主义核心价值观主流思想舆论场

守正是基础,创新是动力。守正是新媒体传播必须坚定正确的政治方向。新媒体舆论环境要充分阐释马克思主义及理想信念和中国梦的内涵,旗帜鲜明地弘扬和培育社会主义核心价值观,形成强大的正能量思想舆论场,同时,要坚持建设性和批判性相统一,重视直面和批判各种错误观点和思潮。创新是动力,结合新媒体平台与大学生身心发展特点,积极引领、充分认同与尊重大学生表达热情与习惯,更多深入核心价值观的微观层面,例如,话语、视觉表达方式、视觉体系等,鼓励与激发大学生新媒体创作与传播热情,跟进式引领其参与到共建网络新媒体主流舆论场中。

(二)与时俱进,推进高校新媒体教学改革和创新

网络新媒体具有融合性强的特点,有利于整合教育资源形成培育合力。一是要充分运用新媒体技术,提升教师新媒体育人能力与水平,发挥新媒体全过程、全方位育人的优势,二是要充分运用新媒体环境实现第一课堂与第二课堂的协同联动,如把有意义、有趣味的科技、文体、娱乐等活动加工成第一课堂的生动教学资源。三是加强线下实践教育体验,把网络新媒体教育链延伸到网络下的实体体验实践中,形成网上网下同心圆,不断强化新媒体教育效果。

(三)深度整合,推动校园新媒体文化建设与大学生核心价值观培育的深度融合

坚持以服务学生为本、强化互动为要,结合自身特点形成特色鲜明、体验良好的互动性校园新媒体文化。一是注重形象化展示,例如,凝练出外形可爱、内涵丰富、辨识度高的大学生自创特色动漫形象,树立文化品牌;二是有效利用大学生新媒体个性化传播特点,激励大学生参与校园新媒体微直播、微视频、微调查等实践活动;三是注重服务大学生日常生活诉求与发展需要,为大学生提供互动式、跟进式的日常服务,从服务日常生活的小细节中潜移默化地培育和内化核心价值观,从而实现校园新媒体文化与大学生核心价值观培育的深度融合。

本研究数据取样均来自内蒙古高校在校大学生,对新媒体环境下大学生社会主义核心价值观认同的影响因素的研究结果具有普遍性,同时可能还会有一定的局限性,下一步将扩大取样范围,进行进一步的探索论证。