中西部高校人才培养能力:水平、特征及启示

李卓君,郑 岚

(1.西南大学 研究生院,重庆 400715;2.海南师范大学 马克思主义学院,海南 海口 571158)

2017年,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化教育体制机制改革的意见》强调,高等学校要把人才培养作为中心工作,全面提高人才培养能力。2018年,教育部召开新时代全国高等学校本科教育工作会议并印发《关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(以下简称《意见》),《意见》强调,要紧紧围绕全面提高人才培养能力这个核心点,加快形成高水平人才培养体系,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。可见,人才培养能力提升是新时代我国高等教育发展的重要目标。中西部高等教育是我国高等教育的重要组成部分,承担着为中西部地区经济社会发展提供智力支撑的重要任务。加强对中西部高校人才培养能力的实证研究,探明中西部高校人才培养能力的水平及特征,能够为党和国家精准制定中西部发展战略提供重要参考。

一、研究设计

(一)研究对象

本研究采用随机抽样的方法,以中西部高校学生为研究对象,对来自不同地区、不同学校类型、不同性别、不同年级和不同学科的学生开展问卷调查。共回收问卷25,066份,其中无效问卷671份,有效问卷24,395份,问卷有效率为97.32%。

(二)研究工具

本研究所采取的调研工具为自编问卷。问卷是课题组成员在参考相关问卷基础上,基于高校人才培养能力相关理论和文献分析,根据项目分析、信效度分析编制而成的。问卷由调查对象的基本信息和问卷主体内容两个部分构成。问卷主体内容包括人才培养能力的八个维度,即思政教育能力(方向、体系、质量)、学科基础能力(平台、设备、经费)、课程供给能力(数量、质量、研发)、教学承载能力(载体、方式、手段)、改革引领能力(理念、举措、成效)、师资保障能力(数量、质量、结构)、管理服务能力(教学评价、教学服务、教学管理)和文化导向能力(价值、内涵、载体),共计81题。所有题项均采用李克特五点量表计分方式。问卷回收后,采用SPSS22.0统计软件和EXCEL 2010进行统计分析。

(三)问卷的信效度

通过Cronbach’s Alpha系数进行信度分析,检验问卷的内部一致性、可靠性和稳定性。通过检验,量表的总体内部一致性系数为0.919,各分量表的内部一致性系数为0.84~0.97,说明该问卷的信度良好。

通过相关因素分析,发现问卷各分量表与总量表之间的相关系数在0.68~0.88之间,问卷各分量表之间的相关系数在0.41~0.59之间,表明问卷内容能够较好地反映调查的内容。通过探索性因素分析结果显示,KMO的值为0.988,Bartlett’s卡方值达到了显著性水平,适合做因子分析。因此,将量表题项用主成分分析法进行因素分析,并以方差最大法进行正交旋转,得到的8个因素与量表的理论设想一致,且8个因素的贡献率为70.838%,说明问卷具有较好的结构效度。

二、中西部高校人才培养能力的水平和特征

本部分主要从中西部高校人才培养能力的总体水平、水平划分和各维度结构表征等角度对中西部高校人才培养能力的水平和特征进行了考察和分析。

(一)中西部高校人才培养能力的总体水平

中西部高校人才培养能力包含思政教育能力、学科基础能力、课程供给能力、教学承载能力、改革引领能力、师资保障能力、管理服务能力和文化导向能力等八个维度,对每个维度进行均值比较,分析结果如表1所示。

表1 中西部高校人才培养能力总体水平

从表1可以看出,中西部高校人才培养能力总体水平均值为3.67,思政教育能力、学科基础能力、课程供给能力、教学承载能力、改革引领能力、师资保障能力、管理服务能力和文化导向能力等八个维度的均值分别为4.12、3.88、3.41、3.67、3.52、3.29、3.62、3.85。不难发现,中西部高校人才培养能力各维度水平位于“一般符合”和“比较符合”之间,说明中西部高校人才培养能力从总体上来说处于中等略偏上的水平。

(二)中西部高校人才培养能力的水平划分和特征分析

通过聚类的方法,将中西部高校人才培养能力数据具体分成了三个簇,并按其中心点值的大小由低到高排列成三个等级水平。第一水平(最低水平)对应原始簇2,中心点均值为3.02;第二水平(中等水平)对应原始簇3,中心点均值为3.64;第三水平(最高水平)对应原始簇1,中心点均值为4.29。处于第一水平等级的样本共6324个,占样本总数的25.92%;处于第二水平等级的样本共10,891个,占样本总数的44.64%;处于第三水平等级的样本共7180个,占样本总数的29.43%。

1.中西部高校人才培养能力第一水平的特征

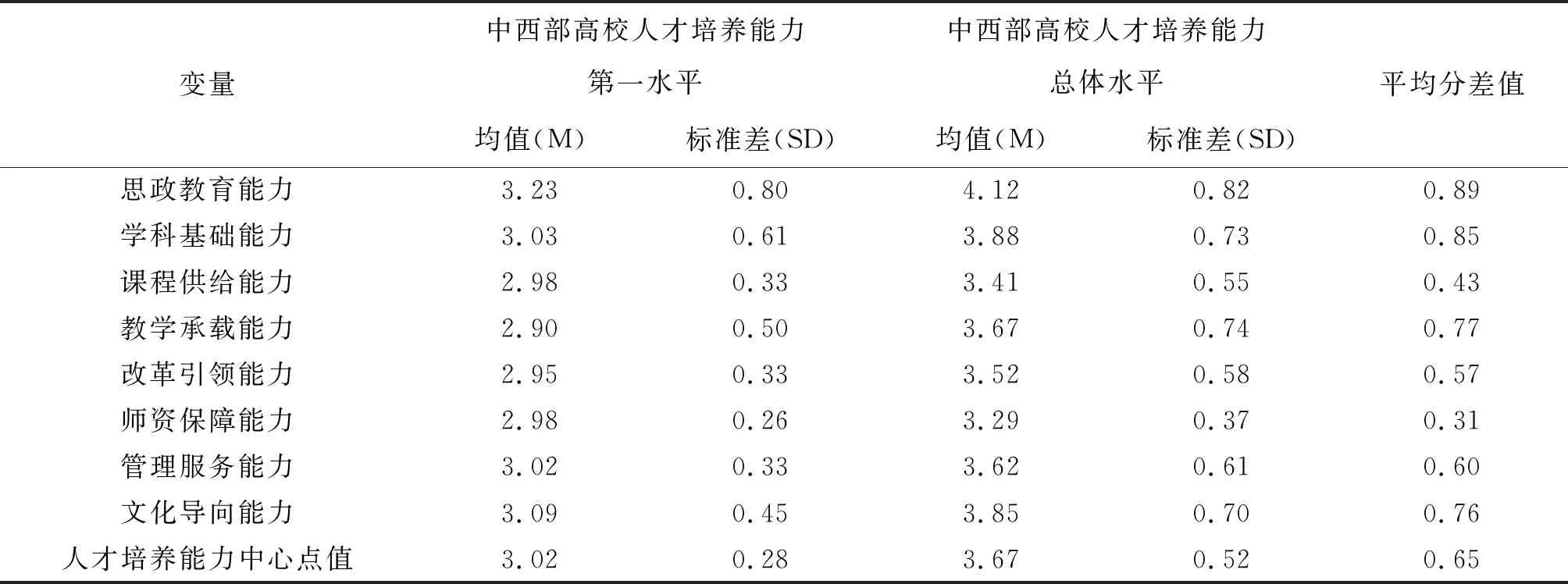

将中西部高校人才培养能力第一水平与总体水平各维度表现的情况进行比较,分析结果见表2。

表2 中西部高校人才培养能力第一水平与总体水平的比较

从表2可以看出,中西部高校人才培养能力第一水平各维度的均值、标准差数据均低于总体水平,说明中西部高校人才培养能力第一水平低于中西部高校人才培养能力总体水平。第一水平各维度的均值中,思政教育能力得分均值最高,改革引领能力得分均值最低。

在思政教育能力方面,主要从思政教育方向、思政教育体系、思政教育质量三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“思政教育方向”上得分均值为3.27,中值为3.33,众数为3,表明这一水平的高校对思政教育方向的把握还有待进一步强化;在“思政教育体系”上得分均值为3.19,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校思政教育体系的构建还不够完善;在“思政教育质量”上得分均值为3.22,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校思政教育取得的成效不显著,需要加强思政课程的质量建设。从整体来看,处于第一水平的中西部高校思政教育能力得分均值为3.23(其中,思政教育体系构建水平的得分均值最低),明显低于中西部高校思政教育能力总体水平。

在学科基础能力方面,主要从学科基础平台、学科基础设备、学科基础经费三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“学科基础平台”上得分均值为3.04,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校对学科基础平台的建设还有待进一步加强;在“学科基础设备”上得分均值为3.11,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校的学科基础设备还不能有效满足学生的学习需求,需要添置教学设备、实验室仪器和图书资源等硬件设施;在“学科基础经费”上得分均值为2.90,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校学科经费投入不足。从整体来看,处于第一水平的中西部高校学科基础能力得分均值为3.03(其中,学科基础经费投入得分均值最低),明显低于中西部高校学科基础能力总体水平。

在课程供给能力方面,主要从课程数量、课程质量、课程研发三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“课程数量”上得分均值为3.04,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校的课程数量不能满足学生多样化的学习需求;在“课程质量”上得分均值为3.02,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校课程质量不高,需要挖掘和打造更多的高质量课程;在“课程研发”上得分均值为2.89,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校课程研发能力比较薄弱。从整体来看,处于第一水平的中西部高校课程供给能力得分均值为2.98(其中,课程研发水平得分均值最低),说明其课程供给能力很弱。

在教学承载能力方面,主要从教学承载载体、教学承载方式、教学承载手段三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“教学承载载体”上得分均值为2.72,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校能够承载教学需求的载体还不够,不能满足教学的实际需求;在“教学承载方式”上得分均值为2.97,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校的教学方式有待改进;在“教学承载手段”上得分均值为2.99,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校教学手段较落后,且效果不理想。从整体来看,处于第一水平的中西部高校教学承载能力得分均值为2.90,说明其教学承载能力很弱,尤其是教学承载载体挖掘不够,教学承载方式和手段也比较匮乏。

在改革引领能力方面,主要从改革理念、改革举措、改革成效三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“改革理念”上得分均值为3.01,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校改革意识不强,改革理念比较落后;在“改革举措”上得分均值为2.92,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校所采取的改革举措不甚恰当;在“改革成效”上得分均值为2.90,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校改革成效不明显。从整体来看,处于第一水平的中西部高校改革引领能力得分均值为2.95,说明其改革引领能力很弱,需要更新理念并采取改革新举措,以保证改革成效以及人才培养质量。

在师资保障能力方面,主要从师资数量、师资质量、师资结构三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“师资数量”上得分均值为2.95,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校教师数量不足;在“师资质量”上得分均值为2.95,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校教师的专业素养整体不高;在“师资结构”上得分均值为3.01,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校的师资结构不合理。从整体来看,处于第一水平的中西部高校师资保障能力得分均值为2.98,说明其师资保障能力很弱,需要大力引进或培养高层次师资,优化教师结构。

在管理服务能力方面,主要从教学评价、教学服务、教学管理三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“教学评价”上得分均值为2.95,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校的教学评价制度不够完善;在“教学服务”上得分均值为3.11,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校为教学提供服务的水平有待进一步提高;在“教学管理”上得分均值为3.02,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校教学管理不太完善,缺乏科学、规范和人性化的管理制度。从整体来看,处于第一水平的中西部高校管理服务能力得分均值为3.02,说明其管理服务能力水平较低,需要大力加强学校的各项管理制度建设

在文化导向能力方面,主要从文化价值、文化内涵、文化载体三个方面进行考察。调研数据显示,处于第一水平的中西部高校在“文化价值”上得分均值为3.14,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校在文化价值上还需进一步挖掘和提炼;在“文化内涵”上得分均值为3.11,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校文化氛围不够浓郁,需要加强校风建设;在“文化载体”上得分均值为3.04,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校的校园文化载体不够丰富。从整体来看,处于第一水平的中西部高校文化导向能力得分均值为3.09,较中西部高校文化导向能力总体水平差距较大,需要重视并丰富校园文化建设。

2.中西部高校人才培养能力第二水平的特征

第二水平是中西部高校人才培养能力的中间水平,将中西部高校人才培养能力第二水平与总体水平各维度表现情况进行比较,分析结果见表3。

表3 中西部高校人才培养能力第二水平与总体水平的比较

从表3可以看出,在中西部高校人才培养能力第二水平的各维度能力中,除了思政教育能力和学科基础能力水平略高于总体水平外,其余各维度水平均略低于总体水平。

在思政教育能力方面,处于第二水平的中西部高校的思政教育能力各维度得分均值在4~4.5之间,中值为4,众数为4,表明这一水平的高校在思政教育方向把握、体系构建和质量保障等方面取得了一定成效。其中,“思政教育体系”得分相对偏低,表明这一水平的高校需进一步完善其思政教育体系建设。

在学科基础能力方面,处于第二水平的中西部高校的“学科基础平台”和“学科基础设备”得分均值在4~4.5之间,中值为4,众数为4,表明这一水平的高校比较重视学科基础平台建设和学科基础设备的添置;在“学科基础经费”上得分均值为3.41,中值为3.33,众数为3.33,表明这一水平的高校学科经费投入不太充分。从整体来看,处于第二水平的中西部高校学科基础能力得分均值为3.91,说明其学科基础能力虽然处于中西部高校的平均水平,但在学科基础经费的投入方面有待进一步加强。

在课程供给能力方面,处于第二水平的中西部高校的课程供给能力各项得分均值在3~3.5之间,中值和众数也位于3左右,表明学生的选择大多偏向“一般符合”,意味着这一水平的高校的课程供给能力依然很弱,需要加强优质课程的研发,以提升课程供给的成效。

在教学承载能力方面,处于第二水平的中西部高校在“教学承载载体”上得分均值为3.31,中值为3.33,众数为4,表明这一水平的高校能够承载教学需求的载体还不充足;在“教学承载方式”和“教学承载手段”上得分均值分别为3.73、3.80,中值为4,众数为4,表明学生的选择大多偏向“比较符合”,意味着这一水平的高校所选用的教学方式和教学手段比较合理,但较中西部高校教学承载能力总体水平而言,还有较大提升空间,尤其要加强对教学承载载体的挖掘。

在改革引领能力方面,处于第二水平的中西部高校在“改革理念”上得分均值为3.24,中值为3.25,众数为3,表明这一水平的高校改革意识不强,改革理念较落后;在“改革举措”和“改革成效”上得分均值分别为3.60、3.52,中值分别为3.66、3.50,众数为4,说明大多数学生的选择处于“一般符合”和“比较符合”之间,意味着这一水平的高校所采取的改革举措取得了一定成效,但仍然处于较低水平,需更新改革理念,采取改革新举措。

在师资保障能力方面,处于第二水平的中西部高校在“师资数量”上得分均值为3.05,中值为3,众数为3,表明这一水平的高校教师数量不够;在“师资质量”上得分均值为3.57,中值为3.5,众数为4,表明这一水平的高校师资质量得到了大多数学生的肯定,但仍有较大提升空间;在“师资结构”上得分均值为3.24,中值为3.2,众数为3.2,表明这一水平的高校师资结构不合理。从整体来看,处于第二水平的中西部高校师资保障能力得分均值为3.25,说明其师资保障能力水平仍然较低,需要引进或培养更多高层次的师资。

在管理服务能力方面,处于第二水平的中西部高校在“教学评价”和“教学管理”上得分均值分别为3.45、3.37,中值分别为3.50、3.33,众数分别为3.5、3.0,表明这一水平的高校教学评价和管理制度还不太完善,缺乏科学、规范的制度设计;在“教学服务”上得分均值为3.83,中值为4,众数为4,表明这一水平的高校突出了以人为本的办学理念,但为教学提供服务的水平仍有待进一步提高。从整体来看,处于第二水平的中西部高校管理服务能力得分均值为3.54,说明其管理服务能力不强,需要健全教学管理和评价制度。

在文化导向能力方面,处于第二水平的中西部高校在“文化价值”和“文化内涵”上得分均值分别为3.93、3.88,中值和众数均为4,表明这一水平的高校的文化价值和文化内涵得到了大多数学生的肯定,但仍有进一步提升的可能;在“文化载体”上得分均值为3.63,中值为3.5,众数为3.5,表明能够承载校园文化的载体种类不够丰富。

3.中西部高校人才培养能力第三水平的特征

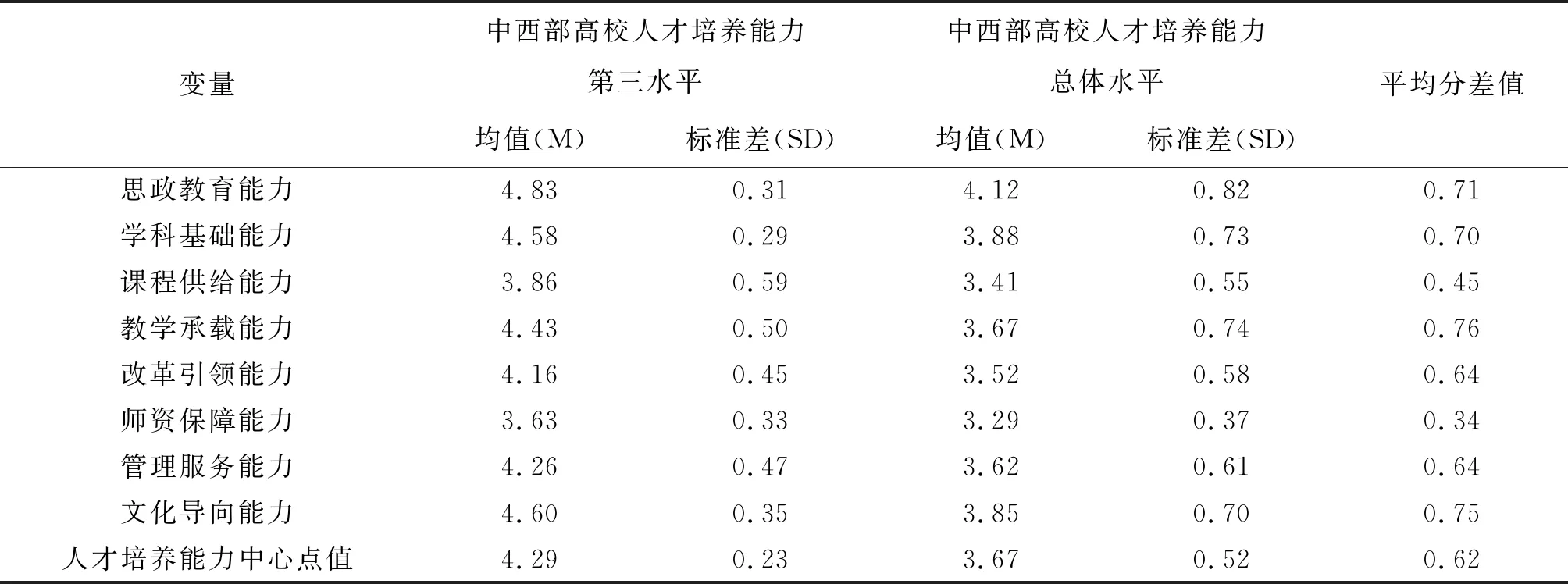

第三水平是中西部高校人才培养能力的最高水平,将中西部高校人才培养能力第三水平与总体水平各维度表现情况进行比较,分析结果见表4。

表4 中西部高校人才培养能力第三水平与总体水平的比较

从表4可以看出,中西部高校人才培养能力第三水平的各维度能力水平均处于总体水平之上,且各项得分均值都明显偏高。

在思政教育能力方面,处于第三水平的中西部高校各维度得分的均值分别为4.80、4.83、4.85,中值和众数均为5,表明学生大多选择了“非常符合”,意味着这一水平的高校在思政教育的方向把握、体系构建和质量保障等方面成效显著。

在学科基础能力方面,处于第三水平的中西部高校在“学科基础平台”和“学科基础设备”上得分均值分别为4.81、4.83,中值和众数均为5,表明这一水平的高校非常重视相应学科基础平台的建设和学科基础设备的添置,且水平较高;在“学科基础经费”上得分均值为3.86,中值为3.67,众数为3.67,意味着这一水平的高校的学科基础经费投入依然不够,需要加大经费投入力度。

在课程供给能力方面,处于第三水平的中西部高校在“课程数量”上得分均值为4.06,中值为4,众数为5,表明这一水平的高校课程数量基本能够满足学生的学习需求;在“课程质量”上得分均值为3.90,中值为4,众数为2.60,表明学生的选择大多偏向了“不太符合”,意味着这一水平的高校课程供给质量很弱,需要加强优质课程建设;在“课程研发”上得分均值为3.64,中值为3.67,众数为3.67,表明这一水平的高校的课程研发尚存不足。从整体来看,处于第三水平的中西部高校课程供给能力得分均值为3.86,意味着其课程供给能力水平一般,课程质量和研发水平有待进一步提升。

在教学承载能力方面,处于第三水平的中西部高校在“教学承载载体”上得分均值为4.04,中值为4,众数为5,表明这一水平的高校“教学承载载体”水平尚可,但仍然需加强;在“教学承载方式”和“教学承载手段”上得分均值分别为4.56、4.69,中值分别为4.67、5,众数为5,意味着这一水平的高校选用的教学方式和教学手段比较恰当,能够满足学生的学习需求。

在改革引领能力方面,处于第三水平的中西部高校在“改革理念”上得分均值为3.78,中值为4,众数为2,表明这一水平的高校改革理念比较陈旧,需与时俱进加以更新;在“改革举措”和“改革成效”上得分均值分别为4.47、4.30,中值大于4,众数为5,表明这一水平的高校改革举措有一定针对性,也取得了一定成效。

在师资保障能力方面,处于第三水平的中西部高校在“师资数量”上得分均值为3.30,中值为3.33,众数为3.67,表明这一水平的高校教师数量不够;在“师资质量”上得分均值为4.35,中值为4.5,众数为5,表明大多数学生对这一水平的高校师资质量持肯定态度;在“师资结构”上得分均值为3.53,中值为3.4,众数为3.4,表明这一水平的高校师资结构不合理。从整体来看,处于第三水平的中西部高校在“师资保障能力”上得分均值为3.63,意味着其师资保障能力较弱,需要补充教师数量,优化教师结构。

在管理服务能力方面,处于第三水平的中西部高校在“教学评价”上得分均值为4.16,中值为4,众数为4,在“教学服务”上得分均值为4.67,中值为5,众数为5,大多数学生的选择位于“比较符合”和“非常符合”之间,表明这一水平的高校的教学评价和服务得到了学生认可;在“教学管理”上得分均值为3.98,中值为4.33,众数为5,表明这一水平的高校教学管理制度建设还不太完善。

在文化导向能力方面,处于第三水平的中西部高校在“文化价值”和“文化内涵”上得分均值分别为4.80、4.72,中值为5,众数为5,表明大多数学生对这一水平的高校的文化价值和文化内涵建设持肯定态度;在“文化载体”上得分均值为4.37,中值为4.5,众数为4,表明这一水平的高校承载校园文化的载体得到了学生肯定。

(三)中西部高校人才培养能力的变化趋势

依据中西部高校人才培养能力的维度和水平划分,对不同水平的人才培养能力进行对比分析,以揭示不同水平的人才培养能力演变趋势,分析结果见图1。

图1 中西部高校人才培养能力不同水平对比

从图1可以看出,在中西部高校人才培养能力的不同水平等级上,思政教育能力得分一直是最高的,其次是学科基础能力和文化导向能力;课程供给能力和师资保障能力在中西部高校人才培养能力各个水平等级上均处于较低水平,因此也是各中西部高校都需要进行改善与提升的方面;教学承载能力在第一水平上影响最小,但在第二水平和第三水平上对中西部高校人才培养能力水平的影响已经高于其它维度。

可见,随着人才培养能力水平的提升,各维度的均值差距逐渐增大,在人才培养特色逐渐彰显的同时,弱势也被凸显出来,这对提升中西部高校人才培养能力对策的针对性提出了要求。

三、结论与启示

通过对调研数据进行统计分析,探查中西部高校人才培养能力的水平及其各维度表征,可以得出如下结论。

第一,中西部高校人才培养能力水平可以划分为三个等级。第一等级是最低水平,第二等级是中间水平,第三等级是最高水平。其中,第一、第二等级水平的中西部高校人才培养能力低于中西部高校人才培养能力总体水平,第三水平等级的中西部高校人才培养能力水平高于中西部高校人才培养能力总体水平,说明大多数中西部高校的人才培养能力水平有待提升,且中西部各高校之间人才培养能力的差异较大。

第二,在三个不同水平等级的高校中,课程供给能力和师资保障能力是它们共同的软肋。所有中西部高校在这两方面得分都普遍较低。其中,在课程供给能力方面,课程研发能力是主要薄弱环节;在师资保障能力方面,教师数量不足与结构不合理是主要问题。

第三,中西部高校在多个能力维度上表现出相同或相似的薄弱环节。在思政教育能力上,思政教育体系的构建都较为薄弱;在学科基础能力上,学科经费投入都相对薄弱;在改革引领能力上,改革理念都不够先进;在教学承载能力上,教学承载载体的建设都滞后;在管理服务能力上,管理制度建设都不够规范;在文化导向能力上,文化载体都不够丰富。因此,提升中西部高校人才培养能力水平,需从以下三个方面发力。

(一)因校施策:针对不同水平学校采取不同措施

根据调研数据分析,中西部高校人才培养能力可以划分为三个水平等级。其中,处于第三水平的中西部高校总体人才培养能力较强,明显高于中西部高校人才培养能力总体水平;处于第一水平和第二水平的中西部高校人才培养能力较弱,低于中西部高校人才培养能力总体水平;特别是处于第一水平的中西部高校,其人才培养能力远远低于中西部高校人才培养能力总体水平。

针对三个不同水平等级的中西部高校应采取不同的措施。强化顶层设计,使学校发展规划更加贴近实际、贴近需要、适应未来。(1)姚冠新:《全面提高一流本科人才培养能力》,《新华日报》2017年5月10日第12版。处于第三水平的中西部高校应着重稳重中求进,在不断巩固现有水平的基础上,针对薄弱环节提升能力。其中的少数高水平大学,应对标“双一流”标准进行建设,全面提高人才培养能力,不断深化学校综合改革,(2)邱勇:《站在新的历史方位上 全面提高人才培养能力》,《高等教育研究》2018年第1期。完善创新人才培养体系,搭建多层次、多形式的学科研究平台,拓展学生的学术视野和创新能力。处于第一水平和第二水平的中西部高校,要强化学校办学定位与人才培养目标的关联度(3)蔡亮:《建设一流本科教育 提高人才培养能力》,《高等教育研究》2018年第12期。,科学定位自身角色,重点朝着服务地方经济社会发展的高水平大学迈进,主动承担引领区域经济和社会发展的时代使命,人才培养目标聚焦服务当地社会经济发展所需人才的培养,将学校发展成为促进地方经济和社会发展的生力军。(4)张士强:《提高人才培养能力:地方高水平大学建设之要义》,《高等教育研究》2017年第11期。

(二)由表及里:由重视硬件建设转向重视软件建设

提升中西部高校人才培养能力不能仅仅着眼于硬件建设,还要意识到,重中之重是加大对软件的投入和建设力度。

调查显示,不同水平等级的中西部高校都存在着师资保障能力和课程供给能力不足的突出问题,这是制约中西部高校人才培养能力提升的重要因素。中西部高校人才队伍青黄不接,师资队伍结构不合理,师资保障能力薄弱;没有优良的师资队伍,就无法开设高质量的课程,课程供给能力自然也成了薄弱环节。开展教学活动离不开课程,然而,课程建设离不开教师,聚焦人才培养目标开展课程建设和师资建设是办学的核心。(5)张大良:《提高人才培养能力要在课程、教材、师资建设上下功夫》,《中国大学教学》2018年第5期。

因此,中西部高校要改变以往过于重视硬件建设的倾向,将有限的经费用于提升学校人才队伍建设等软件水平,为吸引人才、留住人才、培育人才创造有利条件。

(三)对症下药:聚焦关键薄弱环节精准发力

调查显示,中西部高校之间人才培养能力存在差异,中西部高校人才培养能力的各个维度之间以及各维度的不同层面也存在差异。因此,提升中西部高校人才培养能力,需要抓住关键薄弱环节精准发力,不可“眉毛胡子一把抓”。

在思政教育能力上,处于第三水平的中西部高校各方面水平都较高,处于第一水平和第二水平的中西部高校则表现出较低的思政课程体系建构水平。因此,应着力建构科学合理的思政课程体系,革除各门课程“分域而治”的弊病,建构全程贯穿、广域覆盖、全员协力育人的新体系(6)何云峰、吉列丽、张青青:《提升本科人才培养能力:“课程思政”的新时代价值与实践路径》,《教育理论与实践》2019年第18期。,形成“1+1>2”的协同育人效果。在学科基础能力上,三个水平等级的中西部高校学科经费投入都比较少,一定程度说明当前各中西部高校的学科经费不充足。因此,中西部高校需要科学规划,开源节流,适当增加学科经费。在课程供给能力上,要重视课程研发能力的提升,从而保障课程的数量和质量。在教学承载能力上,应注重教学承载载体建设,特别是要加快推进教育信息化改革,以信息化助推教学深度变革。在改革引领能力上,要加强对外交流和学习,着力推动治校理念转变,以一流的理念为行动指引。在师资保障能力上,既要在教师数量上予以保障,又要进一步优化教师学历结构、年龄结构、学科结构,内培外引,提升师资保障能力。在管理服务能力上,应牢固树立服务教学科研的观念,建立规范化、人性化的管理制度体系,日常管理要实现由“行政管理”向“公共治理”转型,服务学生要实现由“被动”向“主动”转型。(7)于剑:《树立学生中心理念是提高人才培养能力的关键》,《高等教育研究》2018年第1期。在文化导向能力上,应注重文化载体挖掘,不断丰富文化表现形式,多途径、多形式提升文化育人效果。