高等教育与区域经济关系研究议题的趋势

——基于CiteSpace的计量可视化分析

刘抒瑶,王 宁

(海南大学 政治与公共管理学院,海南 海口 570228)

一、引言

1997年,亚洲金融危机影响了世界经济形势,中国当时虽然不是重灾区,但也受到了极大影响。为度过这次危机,中国采取了加快基础设施建设、扩大内需等措施刺激经济发展。其中,通过高校扩招拉动经济增长是其中重要的举措之一。

1998年,亚洲开发银行首席经济学家汤敏从如何通过刺激消费来帮助国家走出金融危机这一角度,在给中央的《关于启动中国经济有效途径的思考——扩大高校招生一倍的建议》中提出“三年内将大学招生人数扩大一倍”的建议,此政策建议最终被采纳并于1999年正式实施。该次高校扩招是高等教育与经济互动的典型例证,也是教育投资拉动经济增长的现实政策选项。经过20年的发展,我国高等教育和经济社会都发生了深刻变化。2020年既是《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》收官之年,也是《中国教育现代化2035》战略实施初期。1999年和2020年是对高等教育与区域经济关系研究议题进展情况梳理具有重要意义的时间节点。

在理论上,教育与经济的互动关系是以劳动、技能、受教育的层次等人力资本理论的相关研究作为中介要素的(1)苗红:《“高等教育—经济”复合系统的复杂性及其协调发展研究》,天津:天津大学博士学位论文,2004年,第1-7页。,高等教育与区域经济互动关系的研究也基本是基于教育对象与经济活动要素的关系展开的(2)胡冠中:《区域经济与高等教育协调发展研究》,天津:天津大学博士学位论文,2015年,第19-20页。。20世纪20年代,苏联国民经济学家斯特鲁米林在其著作《国民教育的经济意义》中阐述了教育与经济增长的关系。二战后,日本、德国、美国等国经济的快速发展很大程度上得益于教育对人力资本的促进作用。一些学者开始关注前人在人力资本领域的研究,20世纪中后期,舒尔茨(Theodore W.Schultz)和贝克尔(Gary S.Becker)等经济学家逐渐完善了人力资本理论。舒尔茨连续发表了一系列有关现代人力资本理论的论文,采用“经济增长余数分析法”阐述人力资本的经济价值,第一次明确阐述了人力资本投资理论,并对教育投资的收益率和教育对经济增长的贡献做了定量研究。贝克尔也在20世纪中期发表了大量有关人力资本研究的成果,指出“人的知识、能力等人力资本的提高对经济增长的贡献远比物质资本、劳动量的增加重要得多”(3)[美]加里·S·贝克尔:《人力资本:特别是关于教育的理论与经验分析》,梁小民译,北京:北京大学出版社,1987年,第116页。,系统阐述了人力资本与人力资本投资的理论体系,并于1992年获得诺贝尔经济学奖。相关研究表明,高等教育与区域经济增长之间的相互作用主要体现在两个方面:一是高等教育培养高素质人才促进经济发展;二是经济发展通过提供办学资源和就业机会对高等教育发展产生约束。(4)刘娜娜、王效俐、韩海彬:《高校科技创新与高技术产业创新耦合协调发展的时空特征及驱动机制研究》,《科学学与科学技术管理》2015年第10期。高等教育与区域经济关系的相关研究是教育与经济关系研究的延伸,本文基于知识图谱探究高等教育与区域经济关系研究议题的演进趋势。

二、研究方法与数据来源

(一)研究方法

知识图谱是以科学知识为对象,显示科学知识发展进程与结构关系的一种图形。(5)陈悦、刘则源:《悄然兴起的科学知识图谱》,《科学学研究》2005年第2期。20世纪90年代,世界著名信息可视化专家、美国德雷塞尔大学信息科学与技术学院华人学者陈超美博士出版了信息可视化领域第一部学术专著《信息可视化与虚拟环境》(1999)(InformationVisualizationandVirtualEnvironments)(6)Chen C,Information Visualisation and Virtual Environments,London:Springer-Verlag London Ltd,1999,p14.,将知识图谱应用于分析复杂信息之间的关系问题。本文的研究方法是基于CiteSpace软件的文献计量研究,通过导入CNKI的数据,对作者和机构、关键词共现图、时区图以及突现图进行可视化分析,软件版本为5.6.R5(64—bit)。

(二)数据来源

知识图谱的绘制与分析建立在所检索的文献数据基础之上。本文选取CNKI数据库,检索1999—2020年间关于高等教育与区域经济关系研究的所有文献,对文献逐一审阅后,将报纸、会议及其他非学术研究文献删除掉,最终得到符合条件的文献共2697篇,将所有文献信息以Refworks纯文本的形式下载保存,数据保存日期为2020年6月15日。

三、知识图谱分析

(一)文献发表时间分析

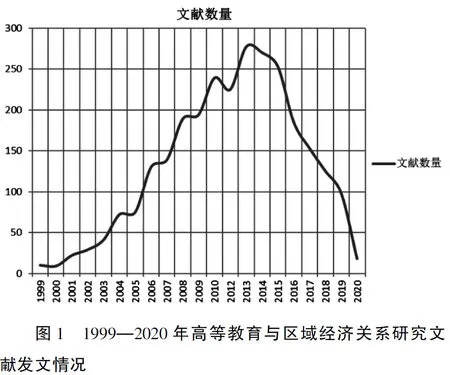

文献发表时间分析能够反映出相关研究的发展趋势,便于研究者从整体趋势上把握研究热点。1999—2020年高等教育与区域经济关系研究相关文献发文情况如图1所示。

由图1可见,高等教育与区域经济关系研究文献的发文数量从1999年开始逐年增加,2013年达到峰值。1999年高校开始扩招,该研究领域的文献数量也随之增加。2010年发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》以及2012年发布的《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》等政策性文件,凸显出高等教育受到国家的高度重视。2013年,该研究领域的文献数量达到最大值。可见在新形势下,学者们热衷于研究高等教育与区域经济的关系。2013年后,相关研究文献数量明显减少,说明2014—2020年高等教育与区域经济的关系逐渐进入成熟稳定期,相关研究的受关注度呈现下降趋势。

(二)研究作者和机构分析

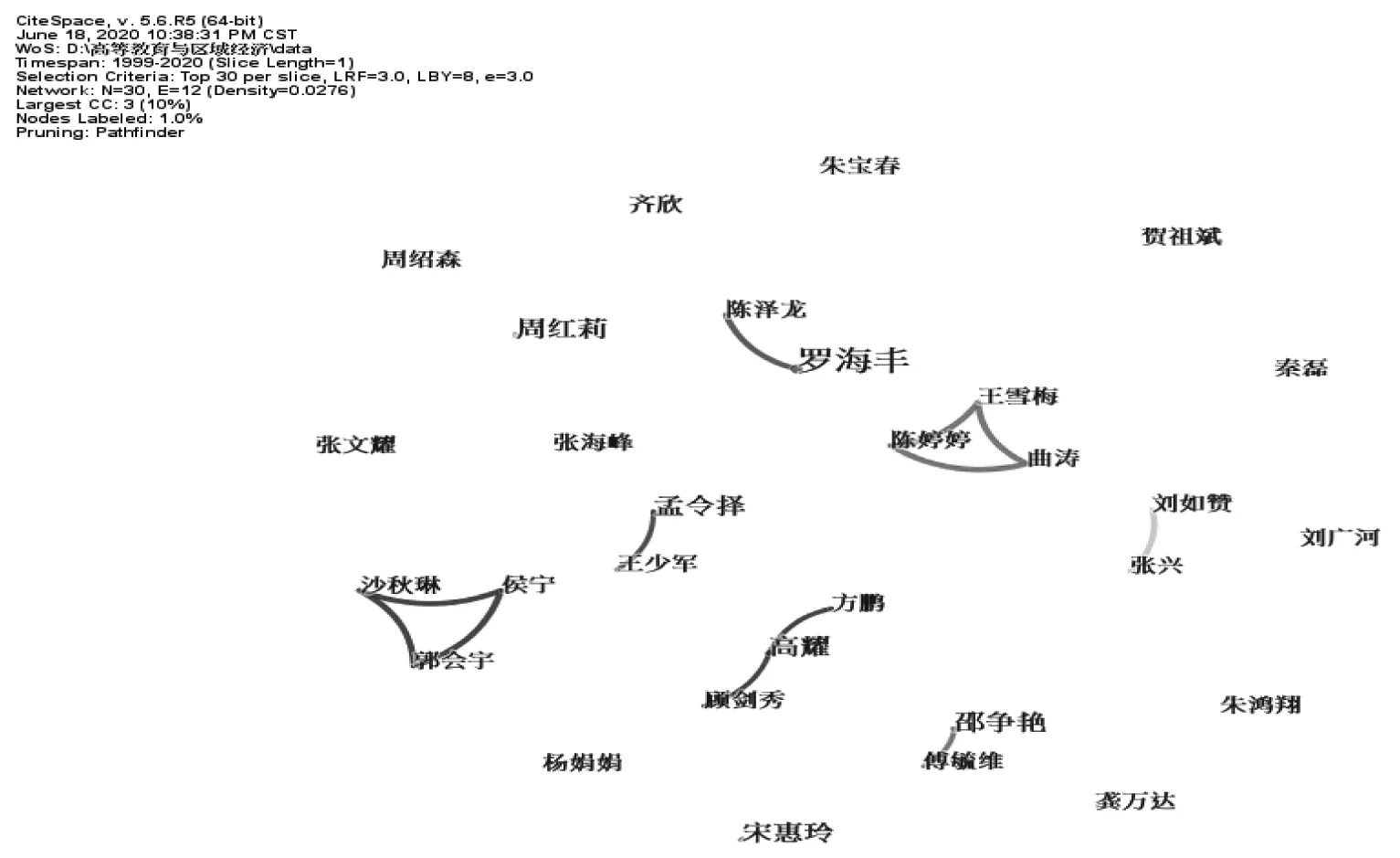

运用CiteSpace,设定时间切片为1年,将阈值设置为3,网络节点类型选择“作者”,数据抽取排名前30的作者进行可视化分析,得出我国高等教育与区域经济关系研究发文数量较多的作者知识图谱,如图2所示。

图2 高等教育与区域经济关系研究发文数量较多的作者知识图谱

由图2可见,发文量最多的作者,其最早的发文时间是2004年,文章大部分是关于高职教育区域化、区域经济与高校办学体制、高等教育非均衡发展等的研究,部分文章涉及高职教育区域化发展、发达地区高职教育、区域经济与高职教育的关系等。发文量达到4篇的作者,主要研究领域包括国际高等教育空间布局结构的发展、中国高职院校布局结构、区域高等教育资源配置的问题、高等教育与区域经济关系、高职教育的转型以及以地方高校为例分析地方高校与区域经济关系等。

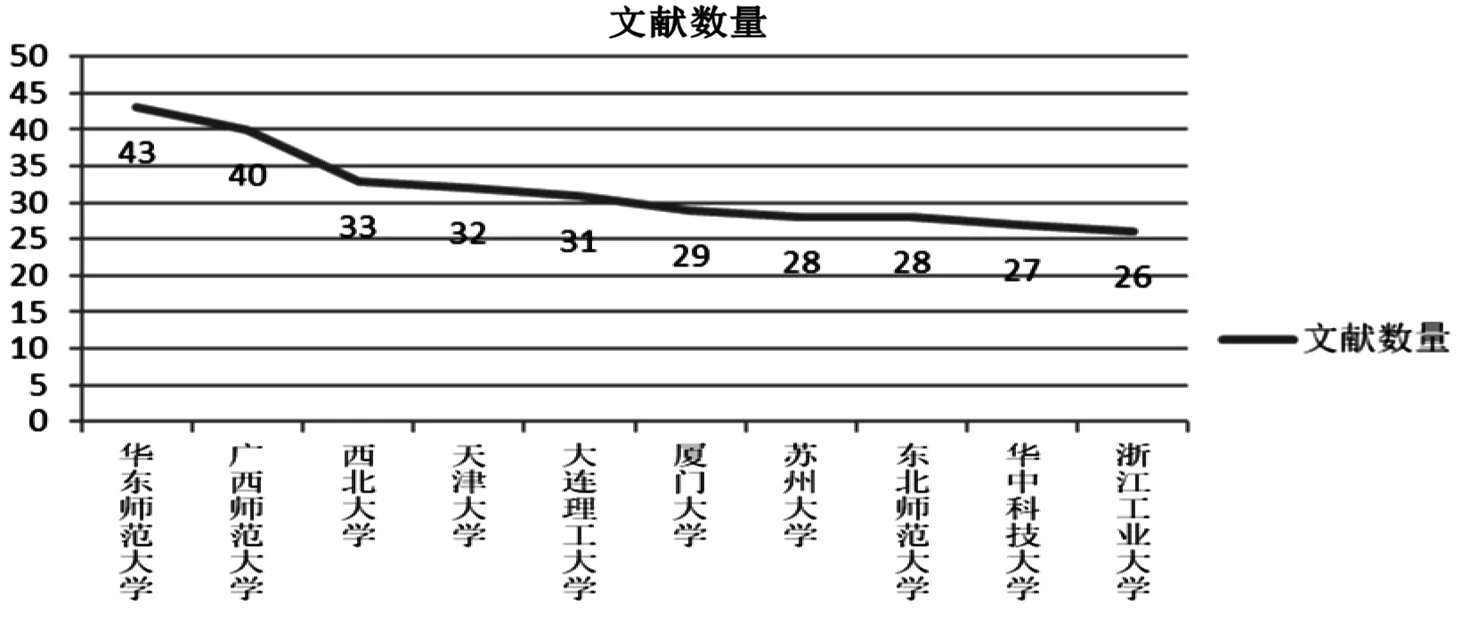

通过对作者所属研究机构发表高等教育与区域经济关系研究的文献情况统计,可以看出该机构发表了哪些文章、热衷于研究这一领域的哪些方面。发表文献数量排名前十的机构如图3所示。

图3 高等教育与区域经济关系研究的机构发表文献数量知识图谱

由图3可见,华东师范大学发文量最多。通过查询中国知网可知,2001—2009年,华东师范大学发文被下载量和被引用量高的文章主要涉及高等教育与区域经济互动发展、中国高等教育区域分布、农村职业教育办学模式改革、中国高校对口支援政策分析和欠发达地区职业教育发展策略研究等议题;最近发文方向主要集中在长三角区域高等教育一体化发展和区域教育均衡研究等议题上。广西师范大学发表的文章主要涉及广西高职教育、高等教育和区域经济关系,近几年主要研究中等职业教育与区域经济发展、双一流建设背景下的地方高校特色学科建设等议题。西北大学近几年发表的文章主要涉及陕西高等教育的发展状况、陕西高等教育发展对地区经济增长的影响的实证研究等。天津大学、东北师范大学和浙江工业大学近几年没有发表相关研究的文章,其中天津大学和东北师范大学主要发表相关研究的硕士和博士论文。大连理工大学近几年主要研究基于TOPSIS法的高等教育与区域经济关系、基于竞合理论的地方政府与区域高等教育发展研究等。厦门大学、苏州大学和华中科技大学发表的文章涉及领域比较分散。

(三)关键词共现分析

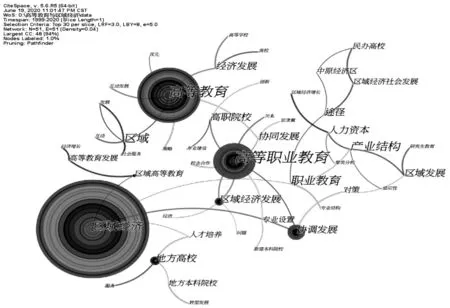

在CiteSpace中,将时间切片中的时间范围设置为1999—2020年,时间切片设定为1年,每个时间切片选择TOP30,网络裁剪功能选择Pathfinder、Pruning sliced networks和Pruning the merged network,阈值设置为5,选取相同关键词数量大于或等于5的进行分析,运行后对知识图谱中意义相近的关键词进行合并,最终绘制了近20年关于高等教育和区域经济关系研究的关键词共现分析知识图谱,Network:N=51,E=51(Density=0.04),即图谱中共包含51个节点、51条连线、网络密度为0.04,如图4所示。

图4 高等教育与区域经济发展关系研究的关键词共现分析知识图谱

图4中圆圈代表节点,节点越大说明关键词出现的次数越多;圆圈中的外环颜色代表中心度,颜色越深中心度越高,中心度越高则说明该关键词与其他关键词共现的概率越大,在其领域的影响力也越大。由图4可见,高等教育与区域经济关系研究议题受到学者的关注度比较高,高等职业教育在区域经济发展中扮演的角色更加凸显,高等教育与区域经济通过人才培养、社会服务、校企合作等方式产生互动关系。

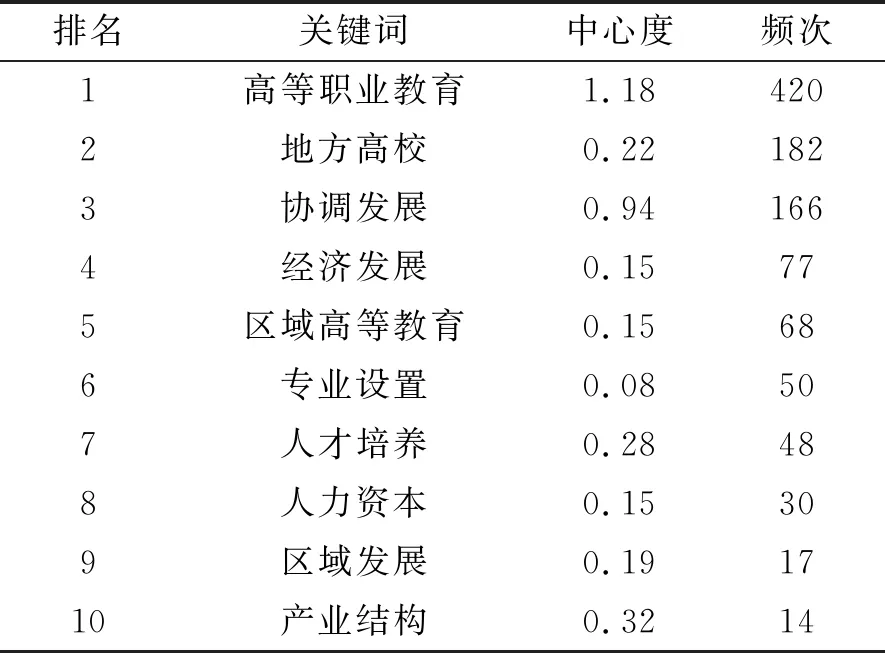

通过高等教育与区域经济关系研究的关键词共现分析知识图谱,删除搜索限定词“高等教育”和“区域经济”,再删除图谱中内容比较宽泛的、如不能反映该研究领域热点的“策略”“互动”“关系”等关键词,然后对“高等职业教育”“高职院校”“职业教育”这一类关键词进行合并,最终,选取10个高频关键词进行统计,如表1所示。

表1 高等教育与区域经济关系研究的高频关键词

由表1可知,高频次和高中心度的关键词能够反映出我国高等教育与区域经济关系研究的主要对象,关键词“高等职业教育”的频次为420,中心度为1.18,在该研究领域受关注程度很高;关键词“专业设置”“人才培养”“人力资本”“产业结构”是高等教育以及高职教育重点关注的方面;关键词“协调发展”的中心度和频次相对较高,说明该关键词与其他关键词在文中共现的概率很大,影响力也比较强。

(四)关键词时区图分析

应用CiteSpace软件进行关键词聚类,节点为关键词,阈值设置成5,每个时间切片选择TOP30,在知识图谱中选择聚类分析、LLR算法、关键词选项,共得到8个聚类结果,分别为0~7,数字越小说明聚类包含的关键词越多。这8个聚类分别为“高职教育”“区域经济”“经济发展”“区域高等教育”“区域经济增长”“地方高校”“高等教育资源”“校企合作”。一般认为Modularity(聚类模块值,简称Q值)>0.3意味着聚类结构显著,Silhouette(聚类平均轮廓值,简称S值)>0.5意味着聚类合理。从分析结果上看,该聚类的Q=0.712,S=0.8044,即认为高等教育与区域经济关系研究的关键词聚类结构显著,同时聚类合理,可以进一步通过聚类分析了解该研究领域议题的发展趋势。通过聚类分析得到高等教育与区域经济关系关键词时区图图谱,如图5所示。

图5 高等教育与区域经济关系的关键词时区图图谱

将上述8个聚类再分成高等教育聚类、经济聚类和高等教育与经济互动形式聚类这三大类进行分析。

1.高等教育聚类

(1)高职教育

由图5可见,高职教育显现出较强的时间序列特征,这种趋势的出现与近十来年来的高等职业教育政策存在典型的相关性特征。2011年,中共中央组织部、人力资源社会保障部发布的《高技能人才队伍建设中长期规划(2010—2020年)》指出,为适应走新型工业化道路和产业结构优化升级的需要,要培养一批精湛技艺的高技能人才。高职教育应面向地方经济建设,主要培养学生的实践能力,为经济转型升级和区域发展提供人才支撑和智力保障。(7)赵燕:《高职教育服务区域经济发展现状分析与路径探究》,《江苏科技信息》2016年第3期。高职院校在专业建设上主要需解决三个问题:一是培养什么样的人;二是用什么资源培养人;三是怎样培养人。专业建设必须服务于学生可持续发展的能力,可持续发展能力就是学生适应社会环境变化的能力。因此,专业建设中不仅要有理性的对学生技术技能的培养,更要有感性的对其人文素养、职业素养、职业精神、创新思维和社会主义核心价值观的培养。(8)刘康宁:《高职教育专业建设的问题研究及对策》,《教育现代化》2018年第12期。高等职业教育要立足服务区域经济,创新新时代办学思路;立足“中国教育现代化2035”战略,建立健全新时代育人机制;立足“互联网+”,推动职业教育现代化;立足“创新创业”,营造人才培养优良生态。这样才有利于营造职业教育国际化的生态空间。(9)刘康宁:《高职教育专业建设的问题研究及对策》,《教育现代化》2018年第12期。高职教育发展研究议题的演进过程主要体现在从最初研究高职教育的培养对策、可持续发展、人才培养的模式,到后来研究高职教育创新发展战略、高职教育一流特色专业建设的推进策略等。

(2)区域高等教育

区域高等教育与区域经济社会的关系一直具有时间序列上的共现特征。区域高等教育不仅仅指地理区间意义上的高等教育,其更具价值的应该是与区域经济、社会、文化密切相关的高等教育,区域性特色学科发展也远不是区域高等教育的全部,它需要区域内的高校走出“象牙塔”,成为区域经济社会发展的引擎与“动力站”。(10)柳友荣、张蕊:《区域高等教育发展的合法性审思》,《大学教育科学》2019年第3期。高等教育规模既能反映高等教育的发展水平,也是高等教育发展的重要影响因素,它主要通过教育成本来影响高校发展水平,其规模大小还影响其他资源使用效率的高低,高等教育的规模主要体现在数量上的发展状况,我国区域高等教育规模与经济发展具有较强的互动发展关系。(11)李娟、黄健元:《区域高等教育规模与经济发展水平实证分析》,《扬州大学学报》2009年第5期。高等教育与经济社会发展具有密切关系,高等教育受国家经济社会发展的影响,经济社会的发展是高等教育发展的基础;同时,高等教育的发展也在很大程度上推动经济社会发展和进步,是联系经济发展、科学研究和人才培养的桥梁,起着整合各个劳动部门的作用,由于高等教育的这种独特地位,它必将在新世纪中占有更加重要的位置。(12)赵炳坤:《基于经济学视角的高等教育发展方式研究》,武汉:武汉理工大学博士学位论文,2011年,第1页。我国省情、区情、教情差异很大,沿海与内地、东部与西部、城市与乡村在经济发展水平、产业技术水平、劳动力结构等方面存在很大差异,这就要求区域高等教育发展的顶层设计在宏观的政策、法规等管理工具的开发和使用上,要因地制宜。(13)桂庆平:《区域高等教育发展研究综述》,《大学(研究版)》2019年第1期。2001年之前,学者热衷于研究高等教育规模、高等教育区域分布以及区域高等教育与区域经济发展的适应性等问题;2001年至今,学者的研究则主要集中在区域层面高等教育规模、区域高等教育与区域经济的互动关系、区域高等教育和区域经济协调性产生的问题、区域高等教育服务区域经济社会发展的途径以及地方高校的角色等议题。

2.经济聚类

(1)区域经济发展

随着时代的发展、科技的进步,很多国家重视高等教育与区域经济的协调发展甚至是教育与个人收入增长的关系。(14)[美]埃尔查南·科恩、科恩·G.盖斯克:《教育经济学》,范元伟译,上海:格致出版社,2009年,第142-144页。就当前我国地域划分而言,各个省级大城市的教育水平和经济建设水平是处于由东部到西部逐渐下滑的状态。各省市应该保证学生的就业率和升学率,源源不断地为该城市区域的稳定发展提供专业型人才,帮助调整该区域的经济发展现状,根据该城市区域的具体情况制定相应的教育与经济发展策略、制度,科学合理地帮助该城市区域做好教育与经济发展相协调的工作。(15)李荣、孟正倓:《高等教育和区域经济发展的协调性研究》,《中外企业家》2020年第8期。职业教育与区域经济发展是相辅相成的关系,经济环境为高职院校人才培养提供了物质基础,服务区域经济发展是职业教育最基本的职责和职能。高职院校人才培养的规模、质量和创新驱动等与区域经济发展相适应,将推动区域经济发展,反之则会阻碍区域经济发展。(16)陈毓、王莹、时菲菲、陈巍:《经济新常态背景下泰州地区高职教育与区域经济协同发展研究》,《教育现代化》2019年第49期。研究生教育也是促进区域经济发展的源泉,区域研究生能够为本区域的经济发展提供高水平的从业人员和过硬的科技水平支持。保证区域经济发展与研究生教育的协调性,使研究生教育发展与区域产业结构、科技结构和就业结构发展相协调,才能有效促进区域社会的良性发展和进步。(17)杨玉、赵哲:《区域研究生教育与经济发展的核心关系及其协调》,《高等工程教育研究》2016年第1期。对于区域经济发展的研究主要集中在高等教育和高职教育与区域经济发展的协调、供给侧结构性改革下的高等教育服务于区域经济发展以及高校专业结构对区域经济发展的影响等议题。

(2)区域经济增长

长期以来,高等教育被视作人力资本形成的核心路径,而人力资本对经济增长的促进作用也在全球范围内达成了共识。(18)刘红梅:《基于弹性分析的部分省市高教规模与经济增长的协同性比较研究》,《上海教育评估研究》2019年第4期。教育人力资本有利于提升科技创新能力,促进产业结构升级,扩大就业,缓解就业压力和提高劳动的边际生产率,进而推动区域经济增长。(19)李春楠:《山东省教育人力资本对区域经济增长的贡献研究》,济南:山东财经大学硕士学位论文,2017年,第15-18页。高等职业教育和产业结构转型升级均是推动区域经济增长的重要影响因素,高等职业教育的规模和质量、产业结构的合理化和高级化均能有力推动区域经济增长。(20)王婷:《高等职业教育、产业结构与区域经济增长联动机制研究》,成都:西南民族大学硕士学位论文,2018年,第46-47页。然而,我国区域经济日益呈现不均衡发展态势,如何促进高等教育协调发展,使之成为区域经济增长的不竭动力?各省份经济发展水平与教育质量密切相关,因此,要在创新学生培养模式、提升科研经费与科研课题数量上加大投入力度,改善中国高等教育机制,为院校的优秀教师交流共享提供基础,鼓励不同类别优质高校的创新举措,打好人才坚攻战,促进区域经济转型升级。(21)聂娟、辛士波:《我国高等教育质量差异化及对区域经济增长的效应分析》,《中国软科学》2018年第11期。在区域经济增长的相关议题研究中,近几年研究相对多的是高等教育质量、省域市域高等教育和高职教育对区域经济增长的影响、高等教育投入对区域经济增长的影响等议题。

3.高等教育与经济互动形式聚类

(1)大学城建设

“各个国家如今都有一种压力,正在迫使大学的规模扩大。……传授科技的高等院校就必须扩充,以满足国家的需要。”(22)[英]阿什比:《科技发达时代的大学教育》,腾大春、腾大生译,北京:人民教育出版社,1983年,第36页。大学城作为一种高等教育现象,率先出现在英美等一些高等教育发达的国家,被称为美国信息社会“最完美的范例”。被誉为“世界微电子之乡”的美国“硅谷大学城”,是目前世界上发展较为成熟的大学城,它的形成和发展,对当地及整个美国经济的发展产生了巨大的促进作用。我国大学城建设历程可追溯到20世纪50年代。目前,国内典型的大学城有上海大学城、雄安大学城、广州大学城和深圳大学城。(23)陈申华、杨花、李旭东:《大学城建设对于区域经济发展的影响》,《现代教育科学》2013年第5期。大学城是大学的集合体,在服务社会方面的能力是高于单一高校的,大学城与区域经济社会存在着复杂的互动关系:大学城的建设有效改善了城中各所高校的硬件环境,并把不同种类的大学融合在一起,通过资源共享、合作互助和跨学科教育逐步培养创造性人才;(24)陈平水、张艳妮、范红丽、张雪莲:《大学城与区域经济社会发展关系再探》,《经济问题》2014年第1期。大学城建设同时还推进了城市的扩展和资源开发,便于区域依托高校集中的优势发展当地的高新技术产业,并把大学城建设与科技园区建设相结合,促进产业的发展。(25)张真柱:《大学城建设使高等教育与区域经济双赢》,《国家教育行政学院学报》2003年第3期。目前针对大学城建设的研究主要有某一区域大学城对区域经济可持续发展的影响、大学城优化发展、大学城建设的管理模式等议题,涉及议题比较分散。

(2)新建本科院校

新建本科院校是我国高等教育大众化的产物,一般位于地方,担负着人才培养、科学研究、服务社会和引领地方文化的职能,为地方经济社会提供所需要的人才资源,促进高校对接区域经济主导产业链,加快高校科技成果在区域内转化应用。(26)李倡平、盛正发:《新建本科院校与区域经济社会互动的问题及对策》,《湖南第一师范学院学报》2016年第6期。新建本科院校的价值实现途径是服务于所在区域的经济社会发展,通过具体的社会服务行动实施过程,实现与地方政府和社会的资源交换,如何提升新建本科院校社会服务能力,提高服务地方经济社会发展的实效,是新建本科院校亟待解决的问题。(27)王凡:《新建本科院校社会服务能力提升研究》,武汉:华中科技大学博士学位论文,2018年,第2页。新建本科院校的转型主要是为了适应当下经济社会发展对人才多样化的需求,转型发展职业教育也是新建本科院校的目的所在,未来对于新建本科院校的建设主要是向地方应用型高校迈进。(28)杨柳:《职业教育视野下新建本科院校转型发展研究》,南昌:东华理工大学硕士学位论文,2017年,第9-10页。新建本科院校学科建设的目的主要应体现在履行人才培养职能、推动和促进区域经济社会发展上。构建应用性学科与应用性本科专业相容共生的学科专业体系,成为新建本科院校学科建设的基础。新建本科院校的办学定位决定其不是发现和创造知识,而是传播和应用知识,因此要通过横向课题的研究推动应用性学科建设,提高应用技术研究水平和为区域经济社会发展服务的能力。(29)李永久:《新建本科院校应用性学科建设路径研究》,《辽东学院学报(社会科学版)》2015年第1期。近年来对新建本科院校的研究主要集中在新建本科院校的转型发展、新建本科院校的社会服务能力、新建本科院校与区域经济互动发展问题等议题。

(3)校企合作

校企合作聚类的出现与2015年以后国家推动产教融合政策、区域经济政策以及高校扩展政策有关,《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95号)指出,将产教融合作为促进经济社会协调发展的重要举措,面向产业和区域发展需求,……逐步提高行业企业参与办学程度,健全多元化办学体制。新时代高等职业教育与区域经济协同发展需要高职院校专业设置对接区域产业布局,人才培养对接市场用人需求。(30)王佳:《新时代中国特色高等职业教育与区域经济协同发展研究》,《决策探索(下)》2019年第10期。以“京津冀一体化”为例,2004年,“京津冀一体化”的设想第一次被提出;2015年4月30日,中共中央政治局审议通过《京津冀协同发展规划纲要》。京津冀三地高等教育在空间上存在分布差异和综合实力的差距,京津冀协同发展是当前中国三大国家战略之一,拥有国家政策的大力支持,应制定相关优惠政策,鼓励、引导北京高校优质教育资源向河北搬迁、转移或拓展,可以采取设立分校、合作办学等形式,推动三地高等教育协调发展。(31)耿博:《职业教育对京津冀协同发展的人才支撑探讨》,《产业与科技论坛》2019年第9期。同时,高校与产业的对接也逐步展开,“协同发展战略被提出以来,中关村多家企业、高校积极与天津、河北各地开展合作,目前用友软件等476家企业在河北设立分支机构1029家;神州数码等393家企业在天津设立分支机构503家。除了企业层面的合作,北大、清华等高校与天津、河北的合作也越来越密切,仅北大就与天津各企事业单位、高校、科研机构合作项目170余个,与河北各企事业单位、高校、科研机构合作项目160余个。”(32)邓琦、金煜、饶沛:《京津冀协同发展纲要获通过》,《新京报》2015年5月1日。从概念聚类上看,校企合作作为高等教育与区域经济关系的中介概念,其相关议题在高等教育与区域经济关系研究中受到较多关注。

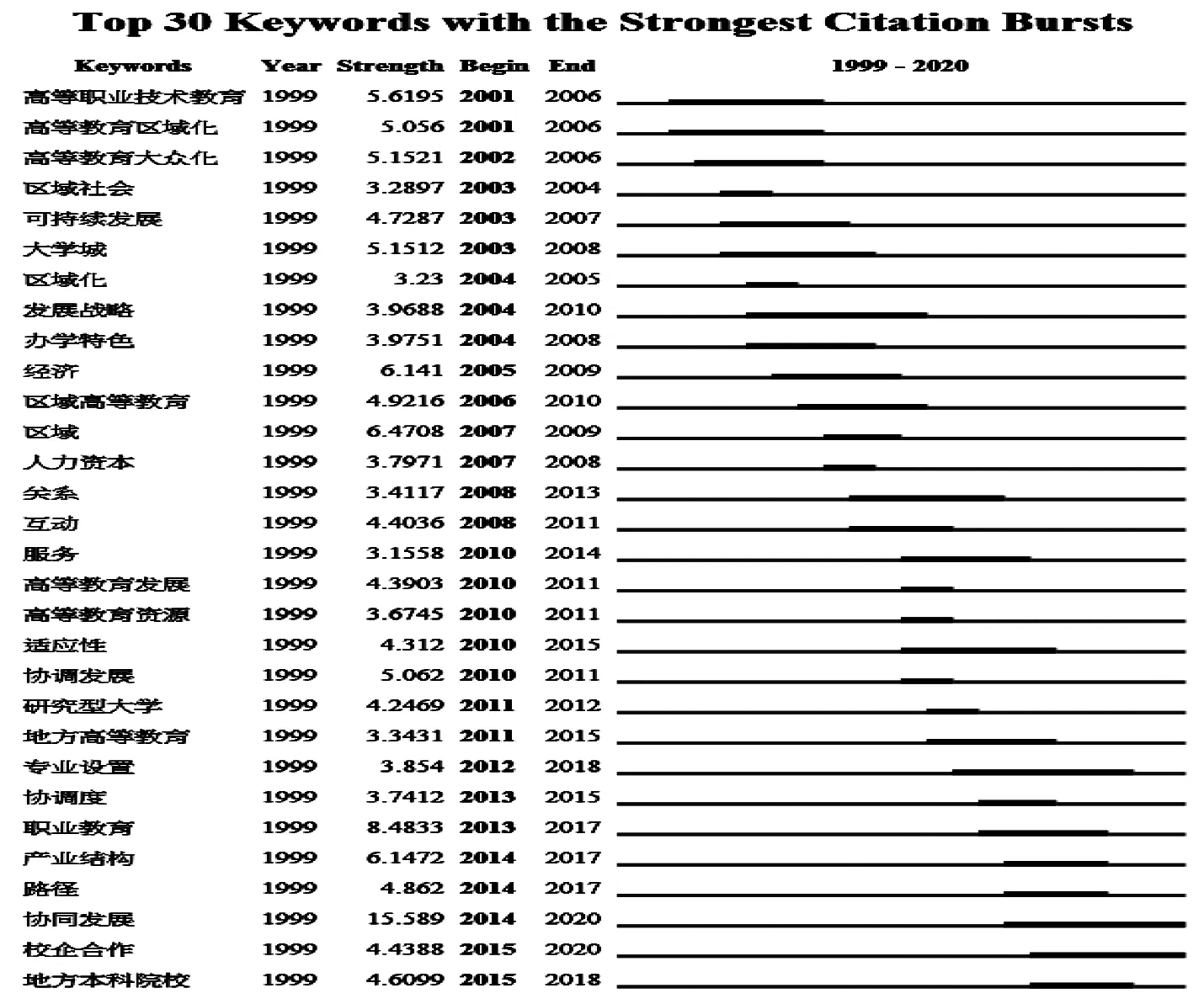

(五)关键词突现图谱分析

关键词突现能够对某个领域的研究前沿和最新动态进行识别和探索,其基本原理是在统计关键词出现频率的基础上,依据关键词出现频次的增长率来确定热点词汇,这些热点词汇与时间之间的关联特点通常被视为某个领域的研究前沿。(33)马文利:《国内外贫困研究热点及前沿动态分析——基于CiteSpace的文献计量》,《新疆财经大学学报》2020年第2期。1999—2020年高等教育与区域经济关系研究关键词突现图谱如图6所示。

图6 高等教育与区域经济关系研究的关键词突现图谱

由图6可见,最早的关键词突现时间是在2001年,关键词为“高等职业技术教育”和“高等教育区域化”,其强度分别为5.6195和5.056,都持续了5年;2001—2009年,关键词为“高等职业技术教育”“高等教育区域化”“高等教育大众化”“经济”“大学城”“办学特色”等相关研究成果的发布年份重合度较高,表明这些关键词所代表的研究议题是有关学者共同关注的前沿热点问题;关键词“服务”“高等教育资源”“研究型大学”是2010—2012年研究的热点议题;关键词“专业设置”“职业教育”“产业结构”“地方本科院校”是2012—2018年研究的热点议题;关键词“协同发展”“校企合作”的突现时间一直持续到了2020年,表明这些关键词是当前高等教育与区域经济关系研究的前沿热点议题。其中,关键词“协同发展”的强度最高,达到15.589,该关键词突现时间始于2014年,一直持续到现在,表明学者针对高等教育与区域经济的协同发展展开了广泛且持续的研究。

四、结论与展望

通过运用CiteSpace软件对1999—2020年共20余年间高等教育与区域经济关系研究议题的分析,能够看出,高等教育与区域经济关系研究议题的演进从最初高等教育与区域经济发展的一般关系研究,逐渐扩展到高等教育与区域经济的协调发展、专业结构的建设和职业教育发展背景下产教融合模式、校企合作等研究领域。这意味着对高等教育与区域经济关系研究的进一步深入。同时,对区域高等教育的研究主要集中在不同区域高等教育布局等议题,其中,对东部高等教育相关议题的研究热度更高。伴随着国家高等职业教育有关政策的颁布,高等职业教育质量评价指标也逐渐成为学者关注的热点,但目前学者们更侧重在研究高职院校、民办高校、新建本科院校等这些能够对区域经济发展产生有力影响的教育机构。

截至2020年,针对高等教育与区域经济协同发展、产教融合的议题相对比较多,其中,相较于中西部高等教育与区域经济协同发展问题的受关注度,东部地区高等教育与区域经济协同发展问题受关注程度更高。未来,相关研究应该更加关注中西部区域高等教育与区域经济协调发展的议题。同时,校企合作下的“产学研一体化”创新模式的研究、职业教育如何应对产业转型升级的新形势等议题也会成为今后研究的相对热点。总体来看,高等教育与区域经济关系的研究逐渐扩展到了高等教育层次、结构、布局与区域经济社会发展的协调以及高等教育内部学科、专业等要素如何与区域经济协调发展等议题。