我国传统文化教育研究现状及发展趋势

——基于CiteSpace的计量可视化分析

朱 帅,张 宏

(曲阜师范大学 教育学院,山东 曲阜 273100)

自20世纪80年代“传统文化热”开始,经过近40年的长足发展,我国传统文化蕴含的教育价值和功能越来越受到重视。国家有关部门相继颁布了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《中华经典诵读工程实施方案》等文件。通过分析相关研究成果发现,我国传统文化教育研究已取得较大进展,呈现出由碎片化向系统化转变的趋势。然而,现存研究成果多是有关政策和社会大事件推动的产物,存在较明显的滞后性,缺乏前瞻性探索。随着我国传统文化教育的发展,亟需对该领域研究成果进行梳理、归纳和总结,并在此基础上展望未来的研究趋势,以期对传统文化教育理论及教育实践提供有益参考。

一、研究工具与数据来源

(一)研究工具

CiteSpace软件是陈超美教授利用JAVA语言开发、用于文本计量研究的可视化分析软件,该软件具有对大量数据进行统计并分类处理的优势,能探测研究热点和发展趋势,兼具科学性、美观性和可解读性,是科学与艺术的完美结合。(1)陈悦、陈超美等:《引文空间分析原理与应用:CiteSpace实用指南》,北京:科学出版社,2014年,第12-24页。通过CiteSpace软件提取已有文献的相关信息,并以Excel表格为辅助,将分析结果以图谱和表格的形式展现出来,有助于直观了解我国传统文化教育研究的期刊来源、核心作者、研究机构、发文量、发展历程、研究热点和研究前沿。

(二)数据来源

本研究的数据来源于中国知网数据库(CNKI),以检索式“文献分类目录(哲学与人文科学、社会科学I和社会科学II)+时间(不限—2020年)+主题(传统文化教育)+期刊(核心期刊和CSSCI)”共检索出文献1324篇,检索时间为2020年1月29日。剔除快讯、通知、书评、随笔、纪事等非相关文献后,共获得有效文献1226篇,以Refwork格式导出。

将检索结果导入CiteSpace后,时间跨度选择1992—2020年;时间切片(Years per slice)选择5年;阈值采用Top N算法,设置为Top30,选择单个时间切片中被引次数最高的30篇文献;裁剪功能区(Pruning)选择寻径剪枝(Pathfinder),并对合并后的切片(Pruning sliced networks)和网络(Pruning the merged networks)进行修剪;其它设置默认。

二、我国传统文化教育研究的计量学分析

(一)期刊来源分布

统计载有传统文化教育研究成果的相关刊物,分析文献来源和发文量,有利于了解对我国传统文化教育研究侧重的刊物,揭示传统文化教育的影响力。发文量最多的期刊为《福建茶叶》,发文量为55篇;发文量在30篇以上的期刊有《学校党建与思想教育》《语文建设》《人民教育》《教育与职业》《中学政治教学参考》《中国教育学刊》,具体发文量及排名见表1。

表1 我国传统文化教育研究的期刊发文量分布表

这些刊物在传统文化教育研究领域发文量排名靠前,显示出该领域研究的一些特征:《福建茶叶》是茶叶类科技期刊,表明茶文化正在受到重视,茶文化极具中国特色,具有较高的研究价值。《学校党建与思想教育》是全国教育系统唯一党建类期刊,见长于探索党建和思想政治教育工作新理念,说明我国传统文化教育与党建工作联系紧密,融入了政治性因素。《语文建设》《人民教育》《教育与职业》《中学政治教学参考》《中国教育学刊》都是教育类期刊,揭示出我国传统文化教育相关研究已涉及基础教育、高等教育等教育领域。

(二)核心作者分析

核心作者指在某一阶段内、某一领域中具有突出贡献的研究人员,他们往往是这一领域的领军人物。对核心作者进行测定,有助于把握该领域的研究热点和研究前沿,为进一步深入研究提供有益借鉴。

1.核心作者测定

在文献计量学中,核心作者的测量主要依据两方面指标:一是作为重要性评价的发文量,二是作为影响力评价的被引量。(2)钟文娟:《基于普赖斯定律与综合指数法的核心作者测评——以〈图书馆建设〉为例》,《科技管理研究》2012年第2期。美国物理学家J.E.Hirsch提出h指数的概念:一位学者发表的Np篇论文中有h篇论文的被引次数至少为h,且其余(Np-h)篇论文的被引次数不高于h。(3)张学梅:《hm指数——对h指数的修正》,《图书情报工作》2007年第10期。hm指数是对h指数的修正,对发文量相同、被引次数也相近的作者可以进行更加精确的评价,计算公式为:hm=h+h/Nc,tot(Nc,tot为总被引次数)。h指数越大,研究者成就越高,但是当两位研究者h指数相同时,总被引次数较大者即hm指数较小者更优秀。(4)张学梅:《hm指数——对h指数的修正》,《图书情报工作》2007年第10期。因此,综合分析h指数与hm指数可以更加精确地测量核心作者。

通过统计核算,筛选出我国传统文化教育研究领域的12位核心作者,如表2所示。

表2 我国传统文化教育研究的核心作者及h、hm指数表

我国传统文化教育研究领域的核心作者多分布于高校和教育研究所,且研究视角各具特色:桂署钦的研究集中于传统文化教育的必要性和实践路径;潘懋元的研究偏向于论述传统文化的教育价值及与高等教育的结合;容中逵的研究重点在于传统文化的传承路径及与中等教育的结合;王立刚的研究集中于传统文化教育的内容探析;李国娟关注高校加强传统文化教育的理论与实践;覃乃昌的研究集中于论述壮泰民族传统文化教育的异同;周勇重点研究传统文化教育的课程范式。

2.作者合作网络分析

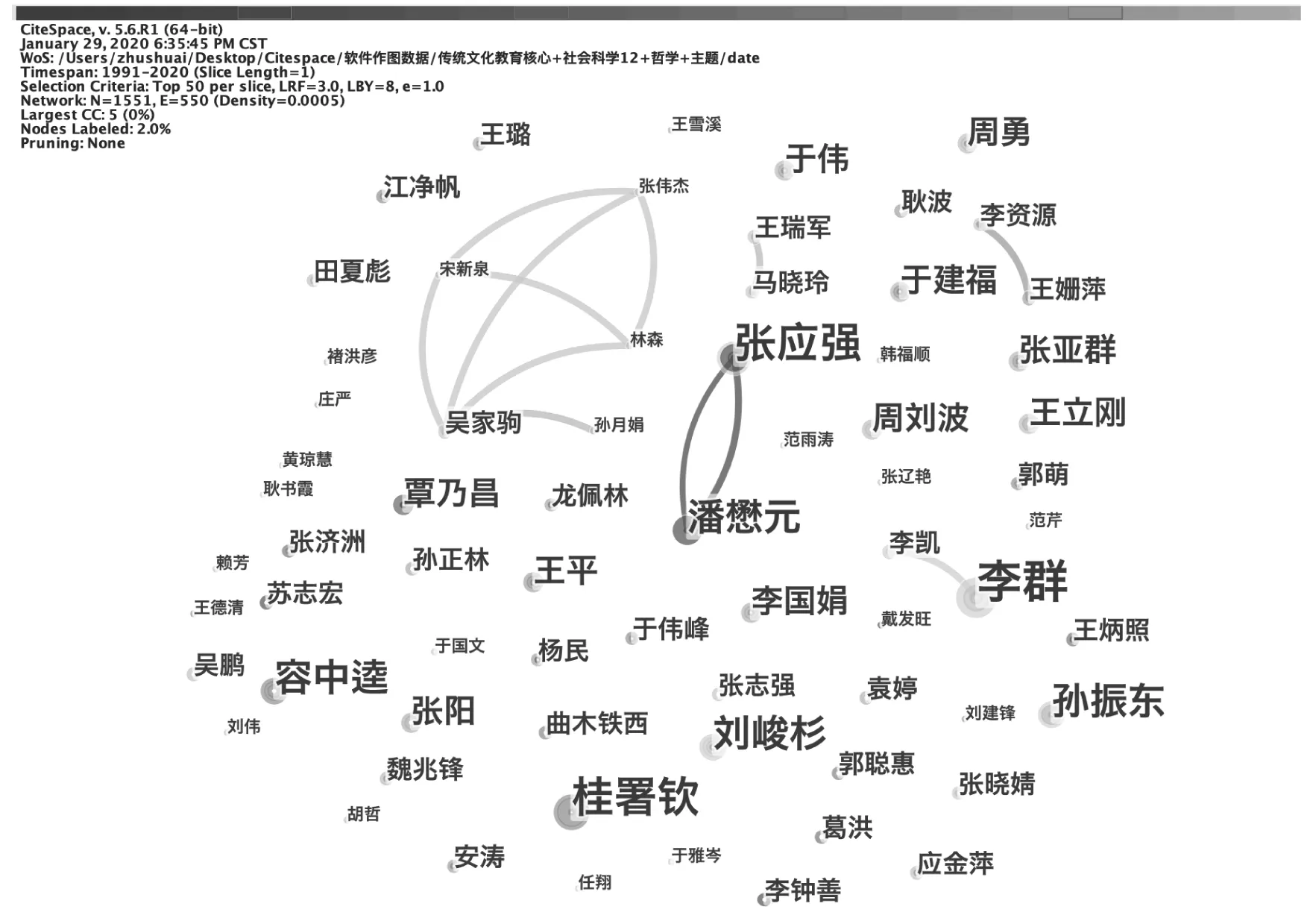

通过分析我国传统文化教育研究的作者合作情况,制作了我国传统文化教育研究的作者合作网络图谱,如图1所示。

图1 我国传统文化教育研究的作者合作网络图谱

由图1可见,图谱的网络密度为0.0005,未出现突现作者。其中,吴家驹、张伟杰、宋新泉、林森、孙月娟等人进行了合作,潘懋元与张应强进行了合作,李群与李凯进行了合作,王姗萍与李资源进行了合作,王瑞军与马晓玲进行了合作,但都未形成清晰的合作丛。张伟杰、潘懋元、李群是各合作网络中的主要研究人员,其他高产作者如桂署钦、容中逵、覃乃昌等也未与其他研究者产生明显的合作关系。

大部分作者之间并没有连线,相关研究者的合作较为松散,这与我国传统文化教育的理论特点和研究方式有关。我国传统文化教育的相关研究注重观点的新颖性和实用性,研究类型多以思辨为主,多数研究者具有独立思索与阐述论证的能力,与他人合作反而不利于完整展现自身想要表达的观点。近年来,该研究领域展现出跨学科、多学段、多领域和复合视角的特点,跨领域的合作可以为陷入瓶颈期的研究注入新鲜血液,有利于探索新的研究视角、多出新的研究成果,因此,核心作者间的合作有必要进一步加强。

(三)研究机构分析

1.核心机构测定

普赖斯(Price)定律中核心机构的计算公式为M=0.749(Nmax)1/2(M指论文数量,Nmax指统计时间段中最高产机构的论文数量)。发文量在M篇以上则为该研究领域的核心机构,如果核心机构的发文量达到该领域全部论文的50%,则说明核心机构群已经形成。(5)[美]D·普赖斯、张季娅:《洛特卡定律与普赖斯定律》,《科学学与科学技术管理》1984年第9期。

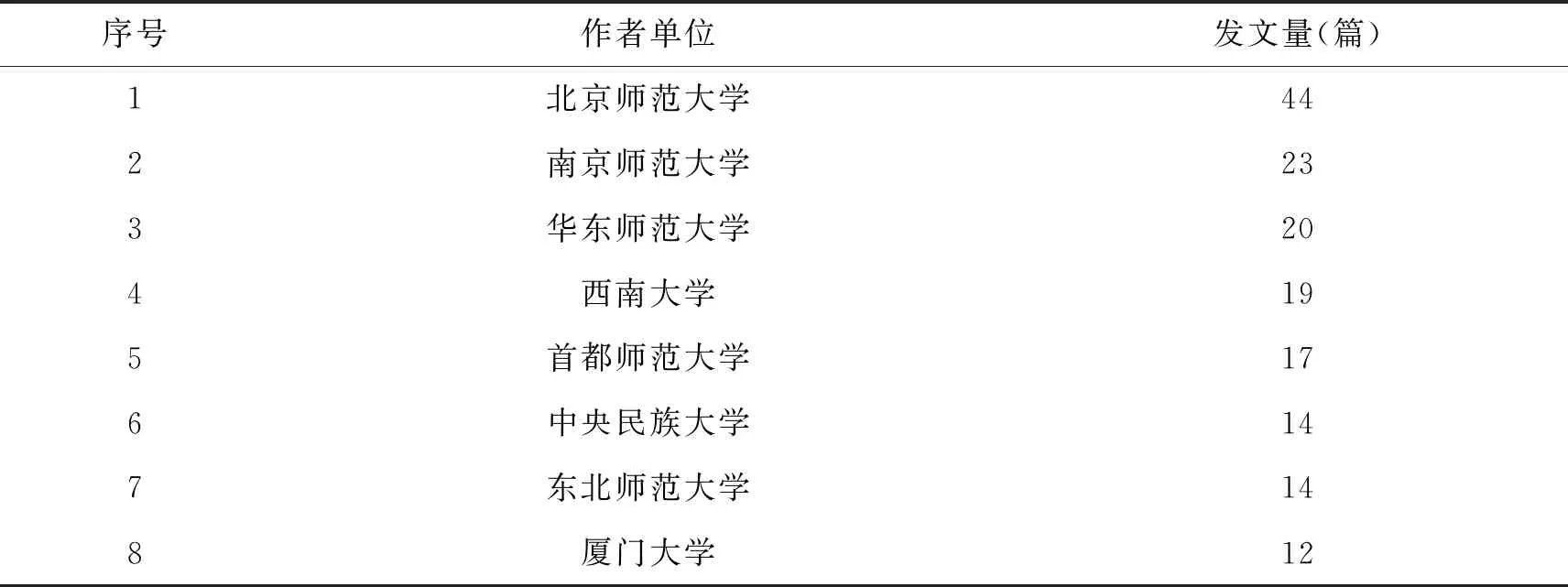

统计发现,样本中核心机构发文量最大的为北京师范大学,发文量为44篇。依据普赖斯定律中核心机构计算公式,可得M=16.478。因此,我国传统文化教育研究领域核心机构发文量须在17篇及以上。在中国知网上对文献进行二次检索,共有5个机构符合条件,将他们界定为核心机构,核心机构的发文量总数为123篇,未形成核心机构群。将发文量在10篇以上的机构总结如表3所示。

表3 我国传统文化教育研究机构发文量分布表

由表3可知,发文作者单位集中于高校和研究所,我国传统文化教育研究的议题未引起更广泛范围内学者的关注。应进一步加强对我国传统文化教育的重视程度,使更多学者主动研究相关内容,加快对该议题研究的发展进程。

2.机构合作网络分析

参考作者合作网络,可以初步预测机构合作网络也较为松散。为了获得更加准确的相关数据,在CiteSpace上将时间切片调整为1年,其它设置不变,制作了我国传统文化教育研究的机构合作网络图谱,如图2所示。

图2 我国传统文化教育研究的机构合作网络图谱

由图2可见,图谱的网络密度为0.0004,未出现突现机构。发文量在2篇以上的机构共123个,多集中于本科院校和教育研究机构,主要由于高校和研究机构具有明显的资金和人才优势。(6)韩笑:《改革开放四十年我国合作学习研究的进展及趋势——基于CiteSpace工具的文献计量学分析》,《当代教育科学》2018年第4期。其中,中央教育科学研究所和北京师范大学的相关研究起步最早,合作机构中形成了北京师范大学教育学部、首都师范大学初等教育学院、华东师范大学国家教育宏观政策研究院、北京师范大学珠海分校教育学院、华东师范大学文学院、青岛大学青岛教育发展研究所等合作网络,国家教育行政学院、北京师范大学、四川大学、湖南大学、山东大学等合作网络,西南大学教育学部、西南大学西南民族教育与心理研究中心、安徽师范大学教育科学学院等合作网络,未形成明显的合作丛。我国传统文化教育研究的机构合作有待进一步加强。

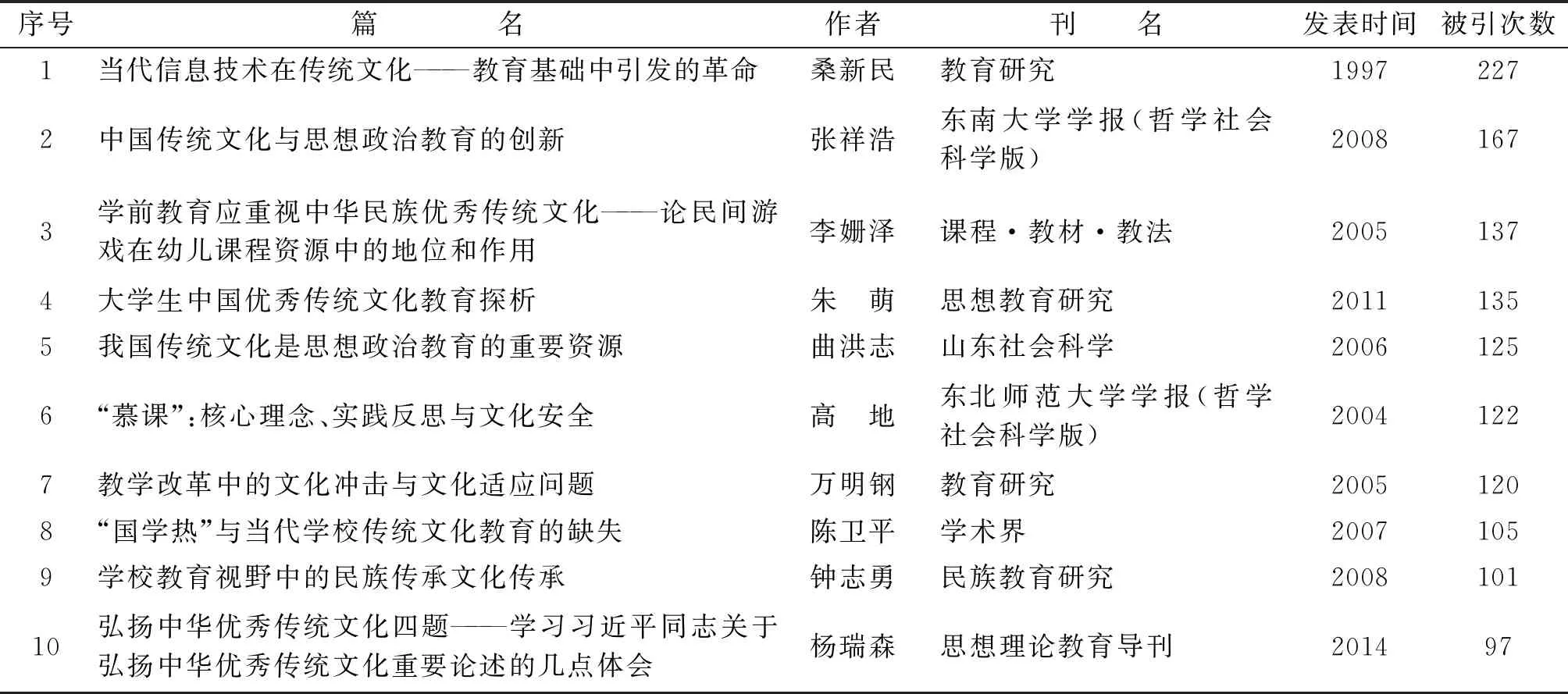

3.被引文献分析

被引文献是指发表后被其他文章直接或间接引用的文献。具有重要参考价值、可以给其他研究人员以启发的文献才会被引用,因此,被引次数反映了某项研究成果在这一领域中的影响力。在中国知网中以篇名检索“传统文化教育”,列出被引次数前10名的文献如表4所示。

表4 我国传统文化教育研究的高被引文献分布表

就高被引文献的研究内容而言,研究主题集中于加强我国传统文化教育的必要性、传统文化教育现代化的适应性等问题。如朱萌的《大学生中国优秀传统文化教育探析》一文虽然发表时间较晚,但被引次数较多,说明近年来大学生传统文化教育是研究热点。通过分析高被引文献的研究思路可以发现,几乎所有的研究都与时代特色相结合,增强了我国传统文化教育研究的实用性。如桑新民的研究与信息技术相结合,李姗泽的研究与民间游戏相结合,高地的研究与慕课相结合,陈卫平的研究与国学教育相结合等。另外,相关政策的变化极大影响了我国传统文化教育研究的主题,研究者往往密切关注有关我国传统文化教育的最新政策文件,并据之预测研究热点和研究前沿的演变路径。

三、我国传统文化教育研究热点分析

(一)发文量和发文阶段分析

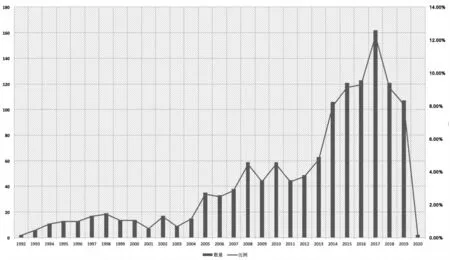

在统计我国传统文化教育研究发文量的基础上,制作了我国传统文化教育研究发文量及比例图,如图3所示。

图3 我国传统文化教育研究发文量及比例图

由图3可见,我国传统文化教育研究发文量总体呈现上升趋势。 2004年之前,发文量很少;1992—2004年,发文量为157篇,占总发文量的11.7%,研究处于启蒙发展阶段;2005—2012年,发文量为378篇,占总发文量的28.2%,发文量总体增长速度开始加快,研究进入加速发展阶段;2013—2016年,发文量为416篇,占总发文量的31.1%,研究开启蓬勃发展阶段,并于2016年达到峰值;2017年至今,发文量为388篇,占总发文量的29%,研究走向融合创新阶段。

(二)高频关键词共现网络分析

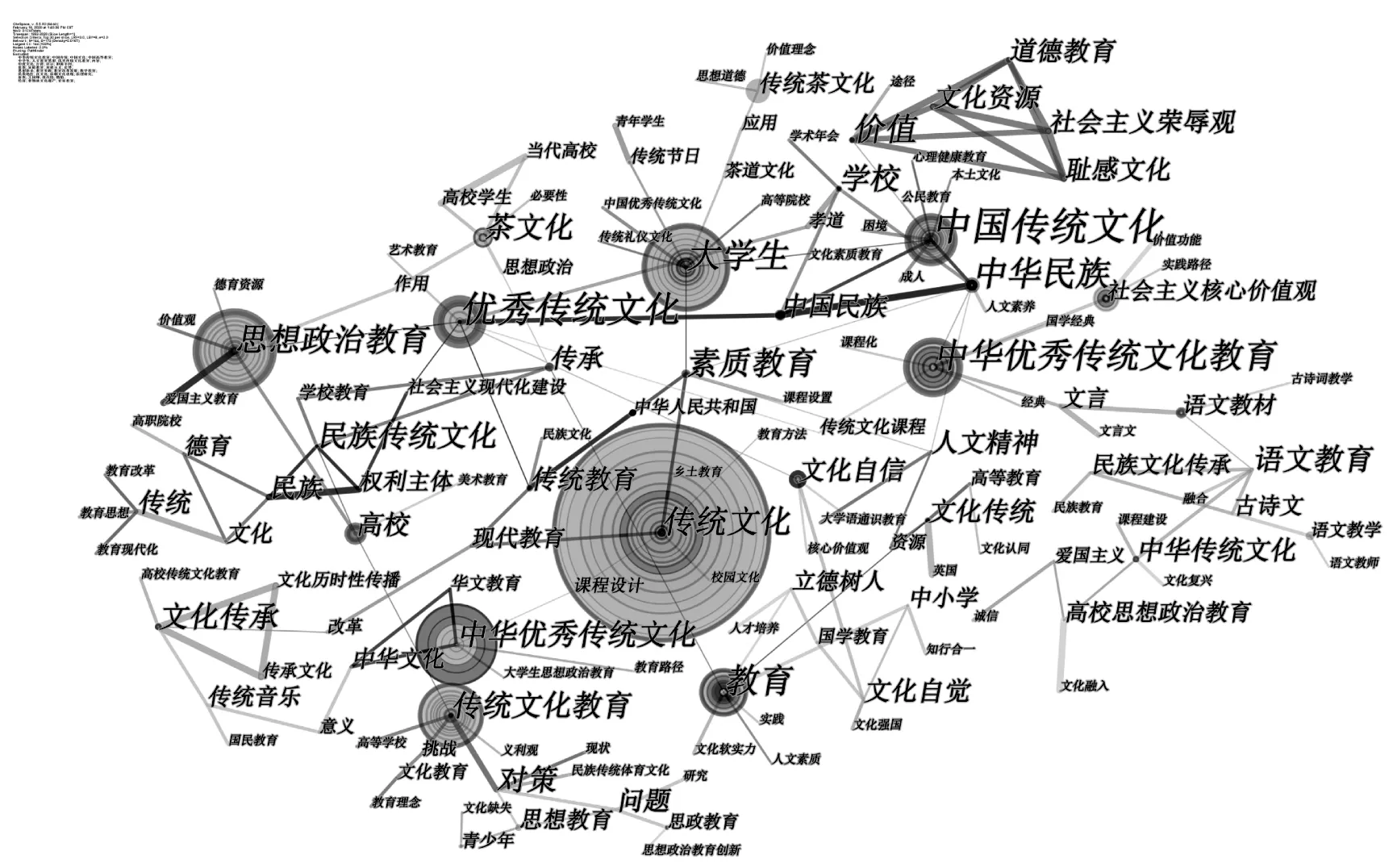

在CiteSpace中节点类型选择关键词(Key words),得到我国传统文化教育研究的关键词共现网络图谱,如图4所示。

图4中共有144个节点和172条连线,网络密度为0.0167。图中的圆形节点代表关键词,圆形节点越大,说明该关键词在该领域出现的频次越高,其研究热度也越高。圆形节点之间的连线表示共现关系,其粗细表明共现的强弱程度,颜色则对应节点第一次共现的时间,由浅到深的改变表示时间从早期到近期的变化。(7)王郅强、彭睿:《汶川十年:汶川地震灾后恢复重建研究的热点与趋势——基于CiteSpaceⅤ的可视化分析》,《西南民族大学学报》2018年第6期。观察图4可知,最大的五个圆形节点分别是传统文化、大学生、思想政治教育、中华优秀传统文化教育和传统文化教育,这五个关键词所代表的主题就是我国传统文化教育研究中最受关注的五个热点。

图4 我国传统文化教育研究的关键词共现网络图谱

关键词的频次和中心度也能反映某研究领域的热点。为了更加全面分析我国传统文化教育研究的热点,采用关键词和频次、中心度相结合的方式进行分析。经过整理,列出我国传统文化教育研究的高频关键词频次和中心度表,如表5所示。

表5 我国传统文化教育研究的高频关键词频次和中心度表

表5中,关键词出现频次越多说明相关研究热度越高,关键词中心度大于0.1则表明相关主题是该领域的研究热点。除去重复和相近的关键词,综合分析图4、表5可以发现,出现频次最高的关键词为思想政治教育、中华人民共和国、学校、对策、中国民族和文化传统,这些关键词就代表了近30年我国传统文化教育研究关注的热点。

(三)研究热点分析

研究热点指某个领域中学者共同关注的一个或者多个话题,具有较强的时间性特征,保持的时间有长有短。(8)李杰、陈超美:《CiteSpace科技文本挖掘及可视化》,北京:首都经济贸易大学出版社,2016年,第78页。关键词是文章主题的浓缩,一般来自文章的标题、摘要和正文,并在文章中多次出现,能够直观、有效地反映出该领域的研究热点。依据关键词时序图,可以清晰看出我国传统文化教育研究热点的演进路径,如图5所示。

图5 我国传统文化教育研究的关键词时序图

由图5可见,我国传统文化教育启蒙发展阶段的热点关键词有中国传统文化、中华民族、优秀传统文化、思想政治教育等;加速发展阶段的热点关键词有大学生、价值、社会主义荣辱观等;蓬勃发展阶段的热点关键词有社会主义核心价值观、茶文化、中华优秀传统文化教育、文化自觉等;融合创新阶段的热点关键词有思政教育、国学教育、语文教育等。

结合图4、图5、表5中关键词的频次和中心度,可将我国传统文化教育研究的热点归纳为传统文化教育的价值探析、传统文化教育的实施路径探究、优秀传统文化的创造性转换与多元融合研究三个方面。

1.传统文化教育的价值探析

高频关键词主要有:大学生、中华民族、社会主义核心价值观、中国民族、文化自信、素质教育、权利主体等。研究主要涉及加强传统文化教育的必要性、加强传统文化教育的理论与实践意义等细化主题。中国优秀传统文化的内涵与传统的人文精神息息相关,与中华民族精神直接关联。(9)李宗桂:《试论中国优秀传统文化的内涵》,《学术研究》2013年第11期。从社会现象出发,“国学热”的兴起映照出当代学校教育缺少良好的传统文化教育氛围,(10)陈卫平:《“国学热”与当代学校传统文化教育的缺失》,《学术界》2007年第6期。而氛围的缺失主要是由于学校教育体制放弃了传统的书院制度、没有优秀的教材和忽视传统礼仪教育等原因。从研究视角来看,由于具有稳定人生观、世界观和价值观的青年学生是高等教育的教育对象,各种教育政策和方法能够有效作用于他们,受到他们的深入理性思考、积极反馈,因此,我国传统文化教育在高等教育领域取得的教育效果最为显著,多数相关研究成果也由高等教育延伸开来。

2.传统文化教育的实施路径探究

高频关键词主要有:传统教育、思想政治教育、高校、学校、对策等。研究主要涉及传统文化教育与课程教学相结合、大学生的传统文化教育等内容,研究呈现出多元化、跨学科、多学龄融合的特点。从研究涉及的课程学科分类来看,关于传统文化教育与思想政治课相结合的研究成果较多,其次是与语文课程相结合的研究。强化传统文化教育在高校思想政治教育中的价值,需要整体规划、深挖内涵、拓宽渠道,突出传统文化教育的度、魂和效;(11)张师帅:《论优秀传统文化在大学生思想政治教育中的价值及其实现》,《国家教育行政学院学报》2015年第8期。充分挖掘传统文化教育的价值,能够更好地引领青年学生弘扬革命传统,对培育新时代社会主义建设者和接班人具有重大现实意义。(12)周玉:《浅谈优秀传统文化在高校思想政治教育中的价值——评〈传统文化与思想政治教育创新〉》,《中国教育学刊》2019年第11期。语文课程中直接包含传统文化相关内容,在与语文课程的融合过程中,应转变观念,合理定位语文课程传承传统文化的立德树人功能;借鉴历史,吸收中国古代教育传统精华;观照现实,完善传统文化教育内容的评价;勇于创新,促进传统与现代的理性链接等。(13)张宏:《中华优秀传统文化与语文课程深度融合的路径探析》,《教育研究》2018年第8期。从研究涉及的学龄分布来看,与高校大学生传统文化教育相关的研究成果最多。近年来,随着我国传统文化教育理论的发展,也开始出现如何在学前教育等教育阶段实施传统文化教育的研究成果。总体而言,我国传统文化教育实施路径的研究成果丰富,但多数仍停留在空泛的理论探讨层面,相关实践建议可操作性不够强。

3.优秀传统文化的创造性转换与多元融合研究

高频关键词主要有:民族、文化传统、传承、文化传承等。研究主要涉及我国传统文化与西方文化的融合、现代社会优秀传统文化的适应性等内容。我国传统文化要想被持续地传承,必须应对时代变迁带来的文化适应性问题,进行创造性转换,与时代特色进行融合、创新发展。立足于我国传统文化进行创造性整合,(14)万明钢、王平:《教学改革中的文化冲击与文化适应问题》,《教育研究》2005年第10期。关键点在于了解我国传统文化的知识脉络,把握民族精神的特质,践行知行合一的教育理念,遵循一体化、分学段和有序推进的原则,把中华文化的知识与精神贯穿于启蒙、初等、中等和高等教育的全过程。(15)任翔:《中国传统文化教育的目标与内容初探》,《中国教育学刊》2019年第1期。进入新时期,深入挖掘我国传统文化中的精华并加以灵活运用、有效链接,有利于丰富我国传统文化教育的实施路径,加速其在与多元因素深度融合基础上实现创新发展。

四、我国传统文化教育研究前沿分析

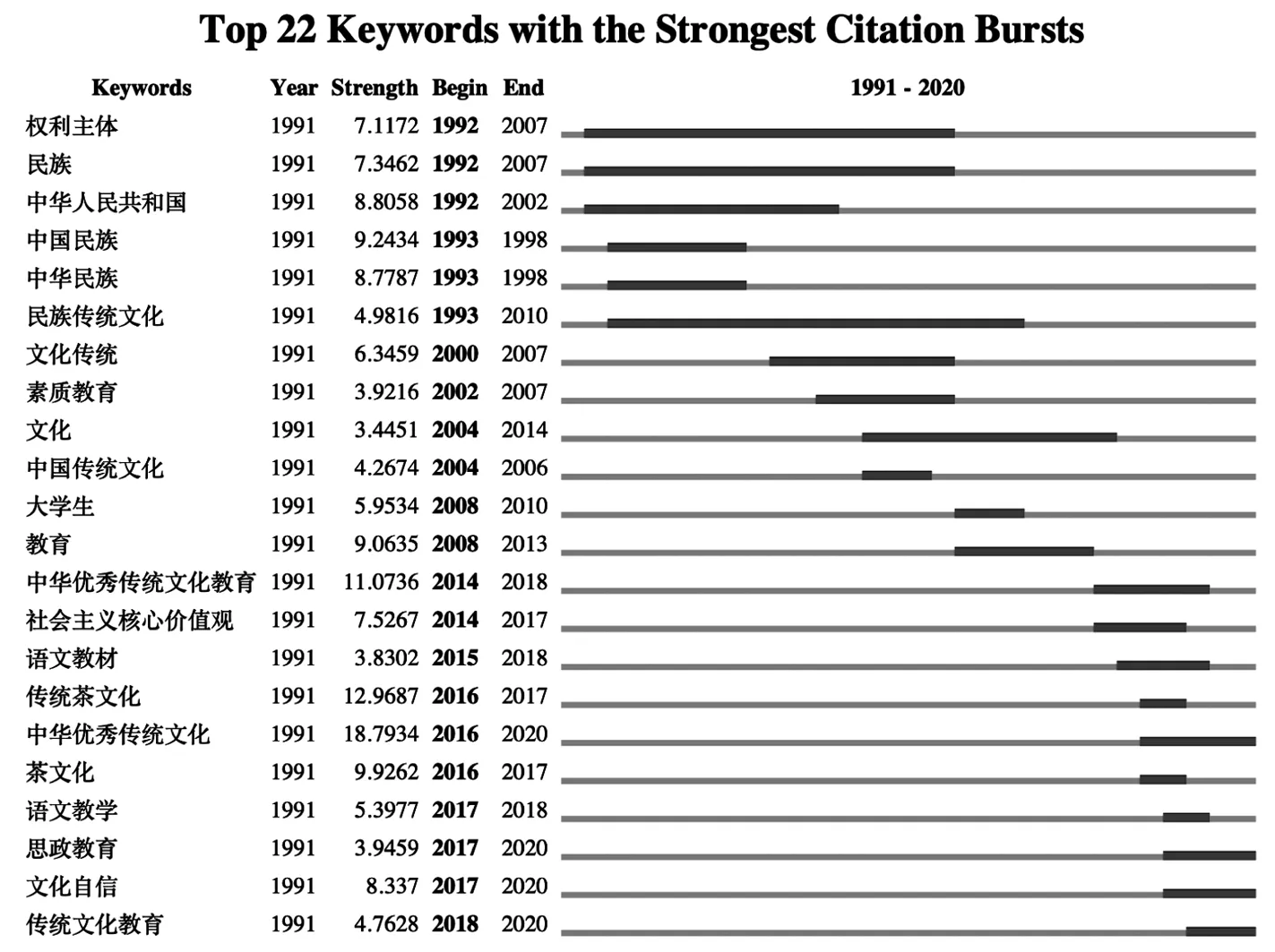

在CiteSpace的控制面板中,选择Burstness并点击View得到传统文化教育研究的突现关键词图谱,如图6所示。

图6 我国传统文化教育研究的突现关键词图谱

图6中的红色线条即突现关键词,其重要程度视突现强度和突现时间而定。通过分析突现关键词的强度和起止时间,可以得知各个时期的研究前沿。

(一)突现关键词呈现

我国传统文化教育研究的突现关键词图谱显示了突现关键词、突现强度和突现起止时间,可以用来确定研究前沿、探析研究的发展脉络。我国传统文化教育的突现关键词众多,表明该研究领域已经得到充分发展,并在发展过程中涌现出众多前沿热点关键词。其中,突现时间超过10年的关键词有民族传统文化、权利主体、民族、中华人民共和国、文化。

(二)持续型前沿分析

持续型前沿指开始时间较早、结束时间较晚的热点问题。由图6可见,突现关键词“民族传统文化”“权利主体”“民族”的持续时间分别为17年、15年和15年,强度值分别为4.9816、7.1172和7.3462。传统文化作为中华民族伟大的精神财富具有巨大的研究价值。民族性、国度性是文化的重要属性之一,传统文化所蕴含的思维方式、价值观念和行为准则,不仅具有历史性和遗传性,而且具有鲜活性和变异性,时刻都影响着中国人。(16)张岱年、方克立:《中国文化概论》,北京:北京师范大学出版社,2004年,第6-7页。

(三)最新前沿分析

由图6可见,中华优秀传统文化、思政教育、文化自信和传统文化教育这四个关键词是目前的研究前沿,强度值分别为18.7934、3.9459、8.337和4.7628。其中,中华优秀传统文化、思政教育与传统文化教育联系紧密。从横向视角出发,思政教育是中华优秀传统文化传播的主渠道,将优秀传统文化中蕴含的思想政治教育资源融入课堂之中,有利于缓解文化渗透带来的多元危机、培育践行社会主义核心价值观和提升思想政治教育的实效性,可以为改进思想政治教育提供有益借鉴。(17)柏嫱、柏华:《中华优秀传统文化融入大学生思想政治教育的现实路径》,《学校党建与思想教育》2019年第16期。从纵向维度审视,对中华优秀传统文化教育的研究与高等教育联系紧密。对于整个中华民族来说,传统文化的精华是中华民族的血脉和基因,是构筑“中国梦”和中华民族伟大复兴的基石。(18)苏小燕:《保护传承文化遗产助推中华优秀传统文化教育》,《中国高等教育》2017年第24期。

五、结论与建议

(一)结论

1.研究概况分析

我国传统文化教育研究形成了一批核心作者,但作者合作网络分散,核心作者群远未形成。研究机构的合作亟需加强,未形成明显的合作丛,且分布不均匀。发文集中于教育类期刊,研究范围涉及初等教育和高等教育等多个领域。研究主题丰富,与时代特色和相关政策结合紧密,需加强对我国传统文化教育理论与实践的融合研究。

2.研究阶段分析

我国传统文化教育研究经历了启蒙发展、加速发展、蓬勃发展和融合创新四个阶段,每个阶段都有重要的节点。

3.研究热点分析

我国传统文化教育研究的热点集中于传统文化教育的价值探析、传统文化教育的实施路径探究和优秀传统文化的创造性转换与多元融合研究。传统文化教育的价值探析集中于论述加强传统文化教育的必要性和可行性,从顶层设计上肯定传统文化教育的重要性。传统文化教育的实施路径探究主要是研究将传统文化教育与各学科课程进行融合,多数研究者的理论设计缺乏实践性反思,在实际操作中易流于形式,造成育人实效性差。优秀传统文化的创造性转换与多元融合研究有很强的时代特色,主要包括合理应对外来文化的渗透、对传统文化进行创造性转换和创新性发展、解决传统文化在现代社会的适应性问题等。

4.研究前沿分析

通过分析我国传统文化教育研究的关键词共现图谱和突现关键词图谱,可以得知有两类前沿问题:持续型前沿如民族传统文化的重要性和传播路径;最新前沿如传统文化教育路径、文化自信的提升策略等。最新前沿的衍化具有较强时代气息,演变趋势与最新的有关政策和时代特色密切相联。今后,互联网对传统文化教育的冲击、文化的流动等可能会成为最新前沿热点。互联网的普及使传统文化的传播方式由切身体验式转变为文本阅读式,这种看似方便的信息窗口使人们难以体验到传统文化的本真意蕴,而是通过网络接收“被加工”后的传统文化。文化流动是社会发展过程中不可逆转的潮流趋势,当前的文化具有较明显的地域化特征,在通讯和交通加速发展的时代背景下,以地理位置为依据来划分文化种类的现状终将被打破。如2020年新型冠状病毒肆虐、危害人类健康,全世界一直试图通过加强合作来取得抗击疫情的最终胜利,这一过程就渗透了大量跨地区、跨领域的文化流动。

(二)建议

1.丰富我国传统文化教育的内涵和外延

在功利主义思想盛行的现代社会,传统文化教育的内涵取向易受错误价值观的引导,功利化、唯结果论的“实用主义”倾向容易使人忽略传统文化教育育人过程的长期性、复杂性特征。首先,要立足实践挖掘我国传统文化的时代内涵,巩固其本体性的存在意义,防止其进一步被边缘化,继而探究实施传统文化教育的影响因素和有效路径。其次,网络文化等多种亚文化呈现蓬勃发展的趋势,并对传统文化造成一定程度的冲击,主流传统文化的式微易导致我国传统文化传承链条的断裂。我国传统文化教育应与时俱进,坚持党的领导,贯彻落实各项相关政策,将新媒体的积极影响转换为我国传统文化教育的有益外延,探寻传统文化教育的新路径。(19)郑来:《新媒体视角下中华优秀传统文化教育探究》,《学校党建与思想教育》2019年第24期。最后,我国传统文化教育的内涵和外延就像“鸡生蛋”和“蛋生鸡”的双向互生关系,挖掘内涵的最大价值在于通过教育者、受教育者、教育文本、教育环境等外延不断扩大研究的影响力,减少我国传统文化教育实践的理论阻碍。

2.构筑研究者践行我国传统文化教育的长效机制

现代社会中文化的商业化倾向使其衍化出一种产业体系,其生产、分配、储藏、传递和应用都需要系统的保障机制。(20)司马云杰:《文化社会学》,北京:华夏出版社,2011年,第22页。我国传统文化教育也有一套自己的体系,其研究者贯穿体系始末,他们素质的高低直接影响着教育效果的优劣。这意味着研究者要首先接受专业的传统文化教育,拥有一定的传统文化知识基础和实践能力。另外,对受教育者产生影响的不只有专业的传统文化研究者,其他学科研究者如果也掌握一定的传统文化知识、内化于心,并自觉应用于教学和研究的实践中,必将潜移默化地、进一步扩大我国传统文化教育的影响力。因此,提升我国传统文化教育研究者自身素养,需要构建包括全体教职工在内的、践行我国传统文化教育的长效机制,增强师生学习我国传统文化知识的内驱力,不断提升该领域的研究质量。

3.创设体现我国传统文化精神实质的文化实践

文化实践是新时代我国传统文化教育不可或缺的一部分。充分利用校内外实践资源以及传统教育的育人载体,组织相应的教育实践活动是体现传统文化精神实质的重要举措。(21)徐锋:《中国传统武德文化融入高校思政教育的价值意蕴与实现路径》,《体育文化导刊》2019年第12期。首先,利用讲座、社团、文化论坛等形式开展文化实践活动,激发学习者为实现中华民族伟大复兴而努力的昂扬斗志。其次,要兼顾教育性和体验性,实施浸润式、体验式和仪式化的教育模式,通过借助虚拟现实技术再现我国传统文化经典、将传统文化实践活动引入课堂教学等方式,使学习者切身体验我国传统文化的魅力。最后,着力建设我国传统文化传承人队伍。传承人是传统文化重要的传承者、保护者和发展者,是继承发展传统文化的核心要素与关键主体,很大程度上决定着我国传统文化传承保护的兴衰成败。

4.加快我国传统文化教育创造性转化与融合发展

汲取优秀传统文化的思想精华和道德精髓,要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。(22)习近平:《把培育和弘扬社会主义核心价值观作为凝魂聚气强基固本的基础工程》,《人民日报》2014年2月26日第1版。权衡实用性和价值性,在尚古与标新间找到平衡点。我国优秀传统文化是一种源自过去、并具备与多元文化进行融合发展的建构性力量,要保证其持久发展的动力不竭,就必须结合时代特色,不断丰富它的内涵、拓展它的外延。立足全球化和国内中华民族伟大复兴的历史背景下,探究我国传统文化教育的创造性转化和融合发展之路,不仅能体现其在价值观确立、道德修养提升和高尚人格塑造等个体培育方面的价值,更有助于提升受教育者的文化自信,完成好“立德树人”这一教育的根本任务。