乡村振兴视域下环境设计实践型人才培养路径探索

赵一舟 黄红春

(四川美术学院 建筑与环境艺术学院,重庆 401331)

一、乡村振兴视域下环境设计专业实践型人才培养定位

(一)培养目标定位

随着乡村振兴战略的不断推进,如何在环境设计的教学实践改革中积极融入乡村环境设计是本学科必须审视的问题[1]。川美建筑与环境艺术学院近年来持续关注设计介入乡村振兴,基于此,环境设计专业注重引入乡土环境设计内容与综合实践训练,在丰富学生专业知识体系的同时,鼓励学生通过设计实践探索新时代、新乡建、新发展下的可能设计模式,培养关注国家战略、地方建设和未来人居环境发展的实践型人才[2]。

(二)培养内容定位

在强调环境设计基本原理和乡建相关理论学习的同时,注重以当下和前沿问题为导向,将具象的乡村环境问题与现象融入抽象的空间设计中。通过设计课程教学、毕业设计创作、展览竞赛创新等实践环节,强化学生对专业知识技能的掌握,促进学生自主发现问题、分析问题、解决问题的能力转变,为应对乡村振兴战略发展趋势、实现乡村“新三变”及全面建成小康社会提供专业实践型人才[3]。

(三)培养特色定位

注重引导学生在创作过程中根植乡村,强化“三贴近”,着眼西部人居环境提升,并始终强调立足学院学科特色,跨域工学与艺术学,聚焦乡土特色,突出以空间艺术、环境创新为路径的设计创作[4]。

二、乡村振兴视域下环境设计专业实践型人才培养路径探索

(一)基于专业技能培养的融贯式设计教学体系

纵向融贯——在各年级课程设计实践类教学中融入乡建内容。本科二年级设计课开设小建筑与环境设计专题,设置巴渝民居空间原型解析及典型民居测绘等环节,并基于特定地域场地进行单体建筑及外部环境设计,引发学生对乡土空间环境特征的认知与思考。三年级工作室课程中,在公共课部分设有乡土景观元素设计课程;在工作室设计课中,以生态环境设计为主导,设有基于乡村农业基地的专题设计训练。四年级将乡建设计选题纳入毕业设计主题之一,并基于校企合作平台开展设计创作。通过设计实践类课程纵向融贯,由浅入深,使学生以西南地区乡建实践为代表的设计思考逐渐深化。

横向融贯——围绕设计实践课程设置理论与拓展知识补充。一年级环境设计概论及绿色设计概论中,均包含以乡土民居为切入点的知识板块,使学生了解传统空间形制和环境设计思想。各年级课程还植入地域材料认知与构建、民居测绘与写生、乡土聚落考察,以及对乡土建筑与环境理论与方法的专题讲授,以此丰富学生的专业知识储备,继而更好地开展设计实践。

(二)基于学科特色凝练的聚焦式设计实践体系

“乡土精神”“中国经验”“地域营造”等一直是川美学科发展的特色主旋律。作为设计学一级学科下设的二级学科,环境设计专业聚焦中国乡土美学理论实践研究,立足大西部、大农村、大后方的地域和时代背景,一方面以乡土为核心主题,另一方面重点探索西南特色实践方向,进而形成体系化、聚焦式的设计实践培养方式。

以乡土为核心主题——在本科高年级工作室设计课程、毕业创作等综合实践类设计训练中,注重围绕乡土环境、乡村建设、民居更新等为背景设置专题设计训练。

探索特色实践方向——在乡村振兴战略大背景下,针对西南地区民族与地域文化多元、气候与地形条件复杂等特点,探索有助于西部乡村发展的特色方向,如聚焦农业环境、山地环境、腹地智慧等构建实践平台,并依托实际项目、实际地段和实际需求进行综合培养,以此形成乡土美学下交叉融贯的营造研究体系和人才培养模式,并不断拓展特色创作成果在国内外的综合影响力。

(三)基于创新成果探索的拓展式实践交流平台

在专业设计教学和设计实践体系构建的基础上,环境设计专业还注重构建多元化的实践平台,为激发学生关注乡建前沿问题、深度参与实际项目,形成产学研相结合的创新成果提供契机。其路径主要包括:

1.联合国内外高校开设乡村振兴联合设计工作坊,以重庆及周边西部乡村为选址进行空间与环境设计,并形成系列设计作品展与作品集。

2.围绕乡土营建相关主题,鼓励学生参与多种设计展览与竞赛,学院选取重点展览竞赛统一组织指导与学生自主选择竞赛项目相结合,形成具有试验性与创新性的设计作品。

3.依托乡村振兴重点项目建设产学研实践教育基地,如环境设计专业与重庆市沙坪坝区乡村振兴重点建设项目——重庆市沙坪坝区三合村农场共同构建了教学实践基地,开展教学考察、研学实践、线下展览等多种专业交流活动。

三、基于农业空间环境设计的特色培养方向及代表性成果

(一)设计实践课程

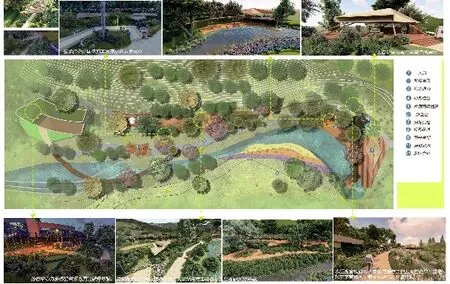

在四年级景观二工作室开设围绕农业空间环境发展的设计课程,选题主要包括农业生产空间建筑与环境设计、农业观光旅游环境设计、生物复育区设计、农田景观设计等。如图1所示,以农业产学研基地设计为主题,学生选取乡村萤火虫研学科普基地,通过实地调研考察、场地分析、萤火虫习性分析与实验、研学功能需求分析等,以提供多样化的观察萤火虫的景观场地为主,设计了滨水退台,梯形组台,木质观察栈道,眺望台,湿地栈道,梯形花道等一系列多视角多途径的萤火虫观察科普点,旨在让游客、青少年团体等可以全方位地体验到萤火虫的魅力,获取有关萤火虫的科普知识,在点点萤火之中营造寓教于乐的景观环境和活动场地。

图1 乡村萤火虫研学科普基地设计

图2 乡村集市实验设计探索

(二)毕业设计创作

在毕业设计选题中,以“为农设计”为主题之一,以环境设计系教学实践基地——重庆市沙坪坝区三合村农场为基地选址,针对现代农业需求进行建筑与环境设计。其中,乡村集市实验设计获评为四川美术学院优秀毕业设计。该设计根据本地主要蔬菜的产出和售卖时间变化形成可根据销售淡季和旺季自由展开和收纳的可变式集市,集市展开时为连续摊位,收纳时可用于农作物晾晒和农具存放。设计旨在探索既可适应农产品季节变化规律、山地地形以及多种农产品零售需求,又可便于农民自主搭建、收纳及移动的新型集市模式。(图2)。

(三)展览竞赛

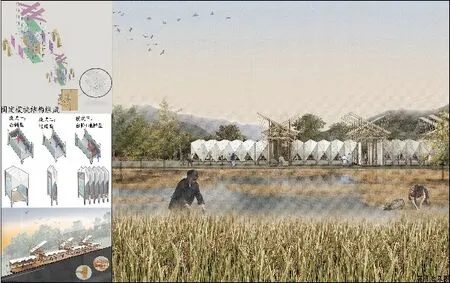

以“为中国而设计”第九届全国环境艺术设计大展为例,本次展览竞赛主题为“木营造”,强调环境设计需关注生态、聚焦生活、破解难题,担当设计领域创造性转化与创新性发展所面临的责任。学生作品“为农设计——稻屋”获评为入选优秀作品。该设计作品以传统农业“田头棚”为原型进行设计转化。“田头棚”是农民为了方便耕作而在田边随意搭建的简易窝棚,此类木构建筑虽杂乱无章却根植于我国农业环境,为农业生产做出了巨大贡献。作品关注振兴乡村不仅是住房的振兴,还应涵盖为农民的设计,为农业的设计。“稻屋”是将现代农业需求与工业模块组装式结合的升级版“田头棚”,旨在创造可移动、可收纳、可变形的多功能田间工具房(图3)。

图3 为农设计——稻屋

四、结语

川美环境设计专业长期致力于乡土美学与乡土营造理论与方法的探索与深化,并希望借由乡村振兴发展战略推动环境设计专业实践教学模式革新,进而凝练学科特色,培养创新型、实践型人才。同时,近年来,对于实践型人才的培养也更加注重对未来乡村振兴“新业态”的关注与挖掘,为未来交叉融贯的环境设计教育和以服务地方、服务乡村、服务农业的专业素养培养探索具有拓展与创新价值的可行路径。