“道法自然”视角下当代地景化建筑研究

郭格理

一、引言

《老子·第二十五章》有云,“人法地、地法天、天法道、道法自然”,而“道法自然”这一道家哲学的核心则是人与自然的和諧共生,这与西方思想中人定胜天、天人对抗的观点有着本质区别。在东方的文化语境下,园林与建筑自古以来受到道家思想的深刻影响,“虽由人作,宛自天开”成为历代文人的毕生追求。而纵观近现代建筑的发展历程,西方建筑界凭借工业化带来的技术优势获得领先地位,柯布西耶等现代主义四大师更是把基于钢筋混凝土结构的多米诺体系推向高潮。拔地而起的“居住机器”似乎忽略了人与自然的协调关系,而东方的建筑师诚然不会在千城一面的城市化进程中集体失语。

尽管上世纪六十年代由西方主导的自然建筑运动在一定程度上与古代“取法自然”“天人合一”的思想不谋而合,而景观都市主义又让自然景观和地景化建筑紧密结合,而二者对人地关系的见解却是立足于西方国情的,如果在东方的文化语境下,治愈身心的园林山水才是宇宙的象征,不谈“园林”,就很难与东方深厚的城市历史文化相融合。于是,在中国本土化建筑探索的道路上,我国的建筑师运用最新的技术条件,将建筑赋予自然物的形态,创造了许多具有园林意境的地景化建筑,重新探讨了建筑与自然的关系,更与道家“道法自然”的哲学观念紧密结合。下文从“道法自然”的哲学视角对当代地景化建筑设计的几个案例进行深入探讨,总结出其对当下本土建筑设计的启示。

二、建筑案例分析

(一)道法山水的城市幻象

如果为马岩松的山水城市理论溯源,便会找到钱学森于1990年基于中国传统的山水自然观、天人合一哲学观最早提出的山水城市理念[1],而天人合一恰恰和“道法自然”同出自道家哲学。当时,钱学森对“混凝土盒子”这种重复而抽象的现代建筑进行了批判,认为它们使城市失去了灵魂[2]。其实三十年过去了,中国的城市面貌并没有实质性改变。在马岩松的许多作品中都会发现他将现代化的高层建筑做成古典绘画中的大山形象。

《园冶·相地》提到,“市井不可园也;如园之,必向幽偏可筑,邻虽近俗,门掩无哗。”复杂的城市环境为古典园林山水意境的营造增加了难度,而如何“闹中取静”则成为马岩松等当代建筑师的首要任务。以他所设计的朝阳公园广场为例(如表1所示),建筑群总建筑面积约22万平方米,由10座建筑组成。高耸的山峰、低矮的岩石、曲折的山涧……都是马岩松“道法”的对象。中国古典园林道法蓬莱传说,奠定了一池三山的山水大格局,而该建筑则依据场地周边条件将“三山”变为“两山”,周边裙房则采取了相对随机的分布方式。

在马岩松的童年时代,市中心的老城区有山,有水,有桥,像一首张弛得当、疏密得宜的史诗[3],而《园冶·掇山》在论述“园中掇山”时恰恰强调的是“以散漫理之,可得佳境也。”从城市的视角出发,这种道法自然的随机分布正是对于城市空间的活化。

“山水”的理念同时也体现在建筑的细节处理上。建筑的外立面处理上,在每片“山岩”的脊线内,设置了通向每个楼层的通风过滤系统,将新鲜的自然风送至每个楼层;在建筑的内部空间,建筑师营造了贯通建筑的瀑布景观,不仅对建筑室内降温效果显著,还为整个空间增添了园林意蕴。《长物志·卷三·水石》记载,“山居引泉,从高而下,为瀑布稍易园”,可见道法于山泉、瀑布进行水景营造是古往今来建筑师的不二法门。

马岩松用地景化的手法,在方寸之间的城市用地叠山凿池、栽种花木,达到了闹中取静的目的。相似的设计手法在南京证大喜玛拉雅中心、假山等项目也得到应用[4]。笔者认为,马岩松的建筑设计很好地诠释了“道法自然”的道家哲思,他成功的关键在于其效仿的山水形象是中国人千百年来的共情之物,时代在变,中国人对自然的热爱却延续至今。正如马岩松的“反城市理论”——“反对当代城市这种死气沉沉的状态,反的是城市自然环境的恶劣。”[5]他将建筑做成山水形象,又像在营造一种幻象,当我们在真山水中隐居变得不现实,在地景化的假山水中工作、生活就成为一种浪漫。

(二)道法岩穴的艺术殿堂

如果说马岩松的“山水城市”是从宏观入手对当代城市空间的批判性改造,那么李虎的几个建筑则是从微观入手,用地景化的手法将使用者的体验提升到新的境界。金山岭音乐厅和沙丘美术馆,一个模仿巨石,一个模仿洞穴,都通过对光线、声音、气流的研究营造了近乎原始的艺术氛围。

金山岭音乐厅的建筑场地位于一片山谷地带(如表1所示),对于山林场地,《园冶·相地》有这样的记载,“园地惟山林最胜,有高有凹,有曲有深,有峻而悬,有平而坦,自成天然之趣,不烦人事之工。”对于追求天然智趣的园林,山林地提供了多样的地形变化和丰富的野生动植物资源,这不仅为造园提供了地理环境的优势,还能通过就地取材节约人力、物力。因此金山岭音乐厅的建筑场地可谓得天独厚。

方案的造型灵感来源于李虎去印度出差捡回的一块石头[6],《老子·第三十九章》有云,“不欲琭琭如玉,珞珞如石。”不想做高贵的美玉,要做坚硬的岩石,而石也正因为其质朴、坚实的特性在建筑领域应用广泛。当北宋时期的文人山水画达到艺术巅峰,宋徽宗就通过“叠石成山”将山水画变为现实,他的艮岳象征了帝王心中对蓬莱仙境的无限向往。到现代,建筑大师赖特的“有机建筑”致力于将自然材料应用于现代建筑中,而坚固、原始的石材无疑又成为建筑结构与造型的不二选择。《长物志·卷三·水石》提到,“石令人古,水令人远。园林水石,最不可无。要须回环峭拔,安插得宜。一峰则太华千寻,一勺则江湖万里。”道法山石,其要义在于以小博大,一块顽石便可隐喻一座山峰。

音乐厅建筑采用内外连通的双层混凝土表皮,而建筑师就地取材,将当地石材应用于混凝土骨料之中。建筑的外表皮采用上大下小的“断石”造型,以期减小占地面积,从而将建筑对场地植被的破坏降到最低。而内表皮则形成了符合声学远离的剧场空间,由于内部空间和外部空间直接相通,身处建筑之中不仅可以听到交响音乐,还能听到自然界的风声雨声。《长物志·卷三·水石》记载,文震亨在自家池底放了几块大小不一的石头,以便在下雨之时听到雨打石壁的潺潺之声。而这一师法于天然瀑布的造园手法在金山岭音乐厅中也有体现,在雨天,雨水顺着建筑师精心设计的路径流走,而水声却不绝于耳。

位于秦皇岛的阿那亚沙丘美术馆同样出自建筑师李虎之手,建筑场地位于一片沙丘之下(如表1所示),经历了长时间的风沙堆积,沙丘上长满了低矮的灌木。美術馆道法自然儿童在海边挖沙游戏时出现的洞穴形式[7],在沙丘之下挖出了“一系列细胞状的连续空间”[8]。将建筑选址于沙丘之下,既是对沙丘生态的保护,也是对自然资源的有效利用。低矮的灌木扎根于屋面的覆土之中,维护着十分脆弱的沙丘生态系统,而由于土壤的热惰性与地源热泵技术的应用,建筑的能源负荷也大大降低,这也同样是道法于天然洞穴的窑洞冬暖夏凉的原因。

在内部空间营造方面,该建筑同样以充分利用海滩的光照和声音为设计线索。在声学设计方面,建筑创造了几个声音的容器,利用海风吹过建筑孔洞形成的声音给人独特的体验;在光影设计方面,建筑则通过道法洞穴的天窗设计营造了原始、空灵的意境。李虎曾说:“因为我热爱自然,只有城市做得更好,自然才能保留下来。”[9]而他的“道法自然”正是作为一个城市人对自然的一种挽留。

《易经·系辞下传》有云:“上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室。”道家所向往的洞天福地、仙山洞府正是出于对道法自然的崇高追求。目前许多学者将沙丘美术馆的设计同古罗马万神庙相提并论。如果万神庙是诸神的洞府,那么沙丘美术馆就是平民百姓的艺术殿堂,李虎建筑的“道法自然”立足人体知觉,以地景化的设计手法创造了对声、光、风等自然要素的全新体验方式,对诠释新时期人与自然关系意义非凡。

(三)道法云水的禅意空间

中日文化同宗同源,道家思想更是在日本传播千年。同样,“道法自然”的哲学思想也对日本建筑师产生了潜移默化的影响。日本的禅宗美学强调自然纯粹的材料和简洁洗练的空间[10],这给师承妹岛和世白色派建筑的石上纯也带来深远影响;另外,在日本文化的“物哀”精神影响下,日本建筑师善于把自然之象内化成情感,通过建筑语言表达出来。他们早在上个世纪七十年代开始就进行了大量的地景化建筑探索,对我国本土化建筑设计颇具借鉴意义。

《老子·第四十三章》中讲,“天下之至柔,驰骋天下之至坚。无有入无间,吾是以知无为之有益。”天下最柔软的东西,反而能驾驭刚强,这与日本建筑师石上纯也的“自由建筑”的主张有异曲同工之妙,他认为需要以自由的思考方式,探索自由建筑的多种可能[11]。以他在丹麦海边设计的和平之家为例(如表1所示),石上纯也贯彻了他建筑“像云一样自由”的设计理念,把基础柱扎到6m深的海底后,在上面建造了一个有着云一般柔软视觉效果的薄壳结构建筑。建筑内部富于高低变化,可以划船通过[12]。流动性很强的空间、通透的立面设计都使建筑与环境的关系变得暧昧。这又与道家“对立双方相互转化”思想暗合。

石上纯也追求建筑的消隐、非物质性以及模糊性[13],正所谓“大象无形,道隐无名。”而建筑的功能用房都被隐藏于海水之下,利用包裹于建筑周边的海水吸收、存储太阳的热量,建筑便无需额外的供暖系统,即是将“道”幽隐于无名。与惯常思路填海造陆的方案相比,直接在海面营造空间是云的启示,更是符合节能节地的绿色人居观念。

同样的设计思路在石上纯也的其他作品中也多有体现,道家尚水,而在作品“水庭”中(如表1所示),石上纯也生动诠释了水的哲学内涵——“上善若水。水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。”由于酒店的开发要占据林地,石上纯也仔细研究了这300多株树木的种类与形态,将它们移栽到场地附近的草地上。树木之间则开凿了160多处池塘,与原有的灌溉系统相连,曲折的水面形态与草地形成“阴阳鱼”的互补关系,仿佛雨后树林中的地面积水,“虽由人作,宛自天开”。

“问渠哪得清如许,为有源头活水来”,在石上纯也的水庭中,水流以不同的速率流进不同的池塘,流水不腐,户枢不蠹,道法于自然的水系统令方案活灵活现。《园冶·掇山》中记载,“曲水,古皆凿石槽,上置石龙头喷水者”,古典园林的掇山理水,山是假的,水却不能假,源头活水塑造的空间效果是一潭死水所不能比拟的,水的流动与否是方案成败与否的关键。石上纯也的建筑之所以透露出十足的东方禅意,是因为他超越了对自然物肤浅的形态模拟,而上升到对自然中蕴含的“道”的诠释。

四、设计启示

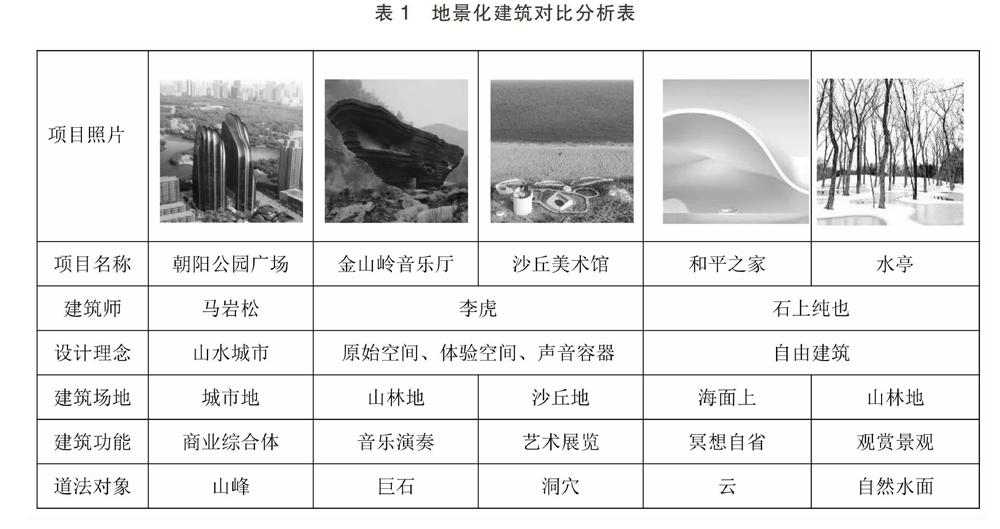

将以上地景化建筑案例分析归纳,可总结成表1,通过对比五个建筑在项目选址、建筑功能、道法对象的不同,可得出三条设计启示。

(一)相地而为,在地营造

建筑的在地性是古往今来永恒的话题,而在道法自然的视角下,人地和谐又在地景化建筑的设计过程中格外重要。古人云“相地合宜,构园得体”,如果以道法自然的视角看今天的地景化建筑,便不难发现:环境不同,“道法”对象不同。马岩松通过模仿山的高耸挺拔,使建筑从城市尺度上取得了与周围环境的协调;李虎模仿石的厚重,使建筑与空旷谷地相得益彰;石上纯也模仿云的通透、轻薄,使建筑与优美的环境关系暧昧。

相地勘探是古人在建造园林、宅院之前必不可少的准备工作,这对当今的建筑设计仍然颇具启发意义。通过对场地的观察,可以对建筑的整体布局有个大致的判断。《阳宅十书·论宅外形》里面提到“人之居处,宜以大地山河为主。”巧妙地利用天然地形条件掇山理水,可以充分利用自然资源营造宜居环境。而《园冶·相地》中谈到“高方欲就亭台、低凹可开池沼”“山欠高则以塔亭增之,砂不秀则育林美之”都是在讲根据环境要素的具体特征,因地制宜地进行建筑设计。

(二)随机而生,体验至上

《园冶·掇山》提到,“园中掇山,非士大夫好事者不为也。为者殊有识鉴。缘世无合志,不尽欣赏,而就厅前三峰,楼面一壁而已。是以散漫理之,可得佳境也。”自然形态与机械化的几何造型的最大差别在于“散漫”,建筑体量以随机方式排布,可以表现出自然分布的特点。

随着当今数字建造技术的发展,利用参数化软件进行建筑体量随机分布的模拟成为可能,而完全将道法自然的创作过程交给计算机程序,这样的做法至今仍然有待商榷。正如《老子·第三章》中提到的“为无为,而无不治”,自然的秩序,精髓在于不强加规定。