鲁迅诗化小说新论

任 军

(西华师范大学文学院,四川南充,637009)

诗与小说的结合,在我国古典小说中即是一种很普遍的现象。无论是篇幅较短的“三言”“二拍”,还是四大名著等长篇小说,都有大量的诗词曲赋夹杂其中。但是,一般而言,这些小说中诗歌与散体文叙述的结合并非那么水乳交融、浑然一体的。诗歌更多的是作为故事主体的一种点缀,可以看成是“故事+诗”的形态。诗与小说更亲密的接触当在现代白话小说诞生之后。这时,诗歌不再是那么表浅地呈现在小说文本中,不是与小说文体简单的相加,而已升华为一种诗化叙述,它表现为诗歌因素向小说文本的渗透——像盐溶于水那样的溶化无迹。人们很难在这些小说中找到诗歌显在的完整形式,但又分明能感受到叙述中有浓浓的诗情诗意。具有这种审美特色的小说在现代小说之父——鲁迅的手中就已经产生。

一、“诗化小说”的判定标准

当我们从小说的“诗化”角度探讨鲁迅小说时,首先遭遇的困惑就是研究对象和范围的不确定性。这主要源于人们在使用“诗化小说”这一概念时的游移不定。吴晓东等人的意见颇具代表性:

我们提出的所谓“诗化小说”的概念,与其说是对某一确定品种的小说的类型化的归纳,不如说是对一些大体相近的小说的笼统归类而已。而之所以称为“诗化小说”,是因为在研究中我们发现这些小说大致表现出“语言的诗化与结构的散文化,小说艺术思维的意念化与抽象化,以及意象性抒情,象征性意境营造等诸种形式特征”。尽管如此,“诗化小说”的概念也只是称起来方便而已,很难称得上是一个严格的科学界定。假如换个说法,称其为“散文化小说”也未尝不可。[1]

因为是一种“笼统归类”,所以不同的论者在讨论现当代诗化小说时,他们锁定的研究对象在大体一致的前提下就难免有些许出入。具体到鲁迅的“诗化小说”,吴晓东提到的篇目有:《故乡》《社戏》《鸭的喜剧》《在酒楼上》《伤逝》[2];靳新来仅提到3篇:《故乡》《社戏》和《伤逝》[3];而有的论者则开出了更长的“名单”:《狂人日记》《一件小事》《头发的故事》《故乡》《兔和猫》《鸭的喜剧》《社戏》《伤逝》等[4],如果说不同研究者面对同一作家作品的审美感受相异是“文学”研究的常态;那么,论者在将一些小说判定为“诗化小说”(或“散文化小说”或“抒情小说”)时,其判定标准则应该是相对确定而不是模糊不清的——这似乎也应该是文学“研究”的常态。比如当我们把“语言的诗化与结构的散文化,小说艺术思维的意念化与抽象化,以及意象性抒情,象征性意境营造等诸种形式特征”作为诗化小说的判定标准时,就存在以下问题:是否凡是具有这些特征的小说都是诗化小说?如果答案是肯定的,那么我们可以看到鲁迅绝大多数小说中都可以找到“语言的诗化”“意象性抒情”和“象征性意境营造”的例子,这无疑就有将“诗化小说”无限泛化的危险。那么,怎样才能既充分重视一些文本中局部的诗意笔法同时又不勉为其难地给它们套上“诗化小说”之称谓呢?笔者认为有必要引入“诗化叙述”这一概念。

在叙事学中,叙述(narrating),“一般指叙述行为,有时直接译为‘叙述行为’,以区别叙事或叙事话语”[5]。这里的解释直接源于法国结构主义叙事学代表人物热奈特的说法,他把“‘所指’或叙述内容称作故事(即使该内容恰好戏剧性不强或含的事件不多),把‘能指’,陈述,话语和文本称作本义的叙事,把生产性叙述行为,以及推而广之,把该行为所处的真或假的总情境称作叙述”[6]。 其实,在面对具体文本时,我们往往很难把“叙述”绝对地从叙事话语中剥离,而且这样的剥离对于我们审美地接受文本也意义不大;鉴于此,本文的“诗化叙述”中的“叙述”一词既指经典叙事学的叙述行为,但同时我也打算给它赋予叙事话语的内涵。概言之,诗化叙述是指诗歌因素在叙述文本中的渗透或在叙述方法中的显现以及诗意在文本中的表露。具体而言,这里的诗歌因素包括:强烈的抒情性、类诗歌的结构方式(它是诗性思维方式的外化)、具有诗人气质的叙述者(比如鲁迅《伤逝》中的“我”)、叙述语句的诗歌特质(如诗的语词、诗的节奏)等等;而诗意在文本中的流露主要是指小说中意境的营构和诗情的抒发。

这里要特别指出的是:并非有诗化叙述存在的小说就是诗化小说,只有当小说文本中的诗化因素对小说的整体意蕴起决定性作用时,即不用这种诗化的方式就不足以充分传达作者的创作意图时,我们就视之为诗化小说;否则我们可以就认为该文本虽有诗化叙述而并非诗化小说。简单地说:诗化叙述是判定某文本是否为诗化小说的必要但不充分条件。

依据上述标准,我们可以判定:鲁迅的《伤逝》《社戏》《故乡》《兔和猫》《鸭的喜剧》等小说都堪称“诗化小说”的精品,而像《狂人日记》《阿Q正传》《孤独者》《在酒楼上》《祝福》《药》《白光》《铸剑》《补天》等并非整体意义上的“诗化小说”,只不过其中也因为有不可忽略的诗化叙述而带给读者充盈的诗意和诗情感受,熔铸了丰富的审美意蕴。若依据“诗化”的不同表现形态,鲁迅的诗化小说大致可以分为三种类型:《兔和猫》与《鸭的喜剧》为一类——其诗化特征主要表现为类诗歌的结构方式;《故乡》和《社戏》为一类——意境的营构是其诗化的主要表现形态;《伤逝》自成一类——主要表现为浓郁的诗性抒情和强烈的诗性节奏。由于学界从“诗化小说”角度对《伤逝》的研究已有较充分的论述,所以本文仅对前两类小说展开讨论。

二、类诗歌的结构方式:《兔和猫》《鸭的喜剧》的诗学分析

《兔和猫》《鸭的喜剧》中既有一些诗化的语言和意境的营构(比如《鸭的喜剧》中盲诗人爱罗先珂对缅甸夏夜的诗意描绘),但更重要的“诗化”形态则是类诗歌的结构方式在小说中的运用。所谓“类诗歌”的结构方式是指与诗歌的某种内在结构很相似但又不完全等同于诗歌结构的构思方式。郑敏先生在《诗的内在结构——兼论诗与散文的区别》一文中曾指出:“如果将现代小说与戏剧这类作品除外(因为现代小说、戏剧发生激烈的变化,它们很多时候向诗转化),诗与传统的小说、戏剧不同之处是诗的突出的含蓄。这种含蓄常常使它有着不同于上述的文学品种的内部结构。”[7]笔者在阅读鲁迅的《兔和猫》《鸭的喜剧》两篇小说时,总感觉它们的结构方式与《药》《祝福》之类的小说有很大的不同,此处不妨借用郑先生的概念加以说明:《兔和猫》《鸭的喜剧》的结构方式与诗歌“展开式结构”中的“层层展开式”结构相类似。《兔和猫》的前半部分主要写白兔的可爱和它们给院子里的人们带来的欢乐,叙述的调子也是欢快、明亮的;但越到最后,潜在的恐怖和“死亡”的阴影也愈来愈凸显,但同时新出生七个小兔的发现使得“大家也又都高兴了”,若小说至此就结束,它的结构则仍然是散文化的,也不至于使人惊叹鲁迅的“思想的伟大”“仁爱”和“重正义”[8]。鲁迅的特异之处是并没有在此终篇,而是情不能已地抒写了如下的“诗化”语段:

但自此之后,我总觉得凄凉。夜半在灯下坐着想,那两条小性命,竟是人不知鬼不觉的早在不知什么时候丧失了,生物史上不着一些痕迹,并S也不叫一声。我于是记起旧事来,先前我住在会馆里,清早起身,只见大槐树下一片散乱的鸽子毛,这明明是膏于鹰吻的了,上午长班来一打扫,便什么都不见,谁知道曾有一个生命断送在这里呢?我又曾路过西四牌楼,看见一匹小狗被马车轧得快死,待回来时,什么也不见了,搬掉了罢,过往行人憧憧的走着,谁知道曾有一个生命断送在这里呢?夏夜,窗外面,常听到苍蝇的悠长的吱吱的叫声,这一定是给蝇虎咬住了,然而我向来无所容心于其间,而别人并且不听到……

假使造物也可以责备,那么,我以为他实在将生命造得太滥了,毁得太滥了。

钱理群先生说这是“《兔和猫》这篇小说最具震撼力之处”,“是鲁迅式的文字”,并因此而“流泪”和“痛苦的自责”[9]。而笔者在灵魂备受震动之余,对这段文字在整篇小说结构上的作用也更加关注。此前的叙述看似别无深意,直到这段文字的出现才带给人很强烈的刺激,在这强烈的震撼之下再来看前面的文字,平实的叙述也深深地涂上一层感情色彩——这正是诗歌的“层层展开式”结构所具有的艺术效果。有了这段文字,全篇的情思得以深化、艺术境界也得以提升,正可谓“立片言而居要,乃一篇之警策;虽众辞之有条,必待兹而效绩”[10]。《鸭的喜剧》共分3节(各部分之间有明显的空行分开),前两节都是写盲诗人爱罗先珂对寂寞的环境的反抗(第一节中对缅甸夏夜的回忆和第二节养蝌蚪、养小鸡、养小鸭都是不同的反抗方式)——这是小说的主体,虽然也有压抑和沉闷的调子,但在这沉闷之中毕竟还有生气和热力;但当我们读到篇末:

现在又从夏末交了冬初,而爱罗先珂君还是绝无消息,不知道究竟在那里了。

只有四个鸭,却还在沙漠上“鸭鸭”的叫。

没有了怨诉和抗争,甚至也没有了富有生气的“寂寞”,而是“举天下无违言,寂漠为政,天地闭矣”[11]的“死寂”。郑敏认为具有“展开式结构”诗歌的共同点是“一切寓意和深刻的感情都包含在诗的结尾,或是层层深入,或是奇峰突起,或是引人寻思,总之结尾是全诗的高潮和精华”[12]。可以说,《鸭的喜剧》的结尾也有类似艺术效果。

当然,我们在强调《兔和猫》与《鸭的喜剧》的结构和一些诗歌结构的相似性时,也要看到两者的差别:诗化小说毕竟是小说,它的结构也只能是一种与诗歌内在结构近似而不等同的“类”诗歌结构。《兔和猫》中的大黑猫形象在小说开始不久就作为一种潜在的危险而存在;《鸭的喜剧》不但开篇就写到了“在沙漠上似的寂寞”,而且中间还不无悲哀地写道对这寂寞进行反抗的“无效”(买来的小鸭子吃掉了小蝌蚪,使“荷池奏鸣曲”美梦破产),这些都为小说的结尾埋下了伏笔——小说中一些意象和细节的这种“草蛇灰线”式的渐进性铺垫,显然不同于更多地追求突发性和瞬间刺激的诗歌思维方式。

三、《故乡》和《社戏》:独特的意境营构

以往的研究一般都笼统地肯定鲁迅对现代诗化小说的开创之功,但在将其诗化小说和废名、沈从文等人的作品一起论述的时候,或者更多地强调其共性,或者将废名等人作为更典型的诗化小说作者看待而重点研究之,有意或无意地忽略了鲁迅诗化小说的特异之处。自王瑶、杨义两位先生在20世纪80年代作出鲁迅小说中有“诗的意境”的论断以来,很多研究者都结合《故乡》《社戏》等具体作品对此进行过发挥和具体的阐释,但他们并没有对“意境”在鲁迅小说中的结构功能进行分析;也没有说明:相对于废名、沈从文、萧红等人的诗化小说而言,鲁迅诗化小说中的意境营构有何独特之处?笔者将通过对《故乡》和《社戏》的细读,尝试对此作出回答。

在《故乡》中,最富诗意的描写当是被大家经常提起的这样两段文字:

这时候,我的脑里忽然闪出一幅神异的图画来:深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年,项带银圈,手捏一柄钢叉,向一匹猹尽力的刺去,那猹却将身一扭,反从他的胯下逃走了。

……我在朦胧中,眼前展开一片海边碧绿的沙地来,上面深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月。

需要特别强调的是:此处的神异之境是成年“我”“当下”的幻象,不是“我”儿时的想象之境,不是萧红《呼兰河传》等作品中的“回溯性叙事中的儿童视角”[13],更不是当年“我”亲眼所见的闰土形象和海边沙地夜景;诚然,这里的“当下”与“过去”相关,是由“过去”的人事生发出来的,但同时我们不能忽略的是其中也融合了对将来的“希望”,小说最后一段关于“希望”的议论并非游离于这幅“神异的图画”——质言之,这“图画”就是“希望”的象征或寄托。我们过去常常将这幅图画当成“我”回忆中的“故乡”的一部分,注意到现实中的“故乡”与回忆中“故乡”的对比,由这对比再引申出对小说主题的诸多理解,“哀人生之隔膜”[14];“反映‘兵,匪,官,绅’也就是帝国主义和封建主义的反动统治,造成了城乡劳动人民从物质到精神、从外表到内心的十分可悲的变化”[15];“少年与成年:自然与社会的二元对立”[16]。这种种说法都是研究者在不同时期从不同角度对小说作出的合理解读。但是,如果我们充分注意到小说中这个神异境界的幻象色彩,注意到它是既不同于“当下”的故乡也不是“过去”(回忆中)的故乡,那么,我们就可以说,在《故乡》中不仅仅存在着今/昔、少年/成年、自然/社会等“二元对立”;而是在这一切对立之上,还存在着一个更高层级的结构关系,即“现世”与“神境”的互生互衬。其结构关系可以图示如下:

无论是“当下”还是“过去”的故乡都是“现世”(或称“世俗的世界”),而那幅“神异的图画”则是“神境”(或称“诗意的世界”);有此“神境”,不但小说的诗意空间得到拓展,小说末尾关于“希望”的议论也才有了依托。由此,我认为鲁迅在《故乡》中表达的不仅仅是对“乡土中国”的眷顾和不满,更是对灵魂“故乡”,对精神家园的追寻,只不过在这追寻中始终难以摆脱现实的缠绕。

类似的艺术境界在《社戏》中同样存在。《社戏》后半段对乡村看戏经历的叙述具有田园牧歌般的诗意,并且和前面写都市看戏的经历形成了鲜明对比。但这里有两点尤须加以强调:第一,在《社戏》的乡村世界里并非都是“诗”:戏并不如“我”期待的那样好看,相反有些无聊和无趣,“我”是“支撑着仍然看”,“忍耐的等着”自己不喜欢的老旦下场,而双喜他们是“破口喃喃的骂”;若豆子被偷得多了,阿发的娘“是要哭骂的”;八公公若知道动用了他的盐和柴,也是“会骂的”;六一公公对“我”过分的夸奖也未尝没有讨好大户人家的势利心。第二,《社戏》中最富诗意的笔墨写到了“实有”的乡村风光,但也不止一次地写了“我”的幻觉——我们姑且称之为“幻境”。比如:

……渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。……

既然离赵庄尚远,那“似乎”听到的歌吹自然也更多的是一种心理感觉。再如:

月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。……

……这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

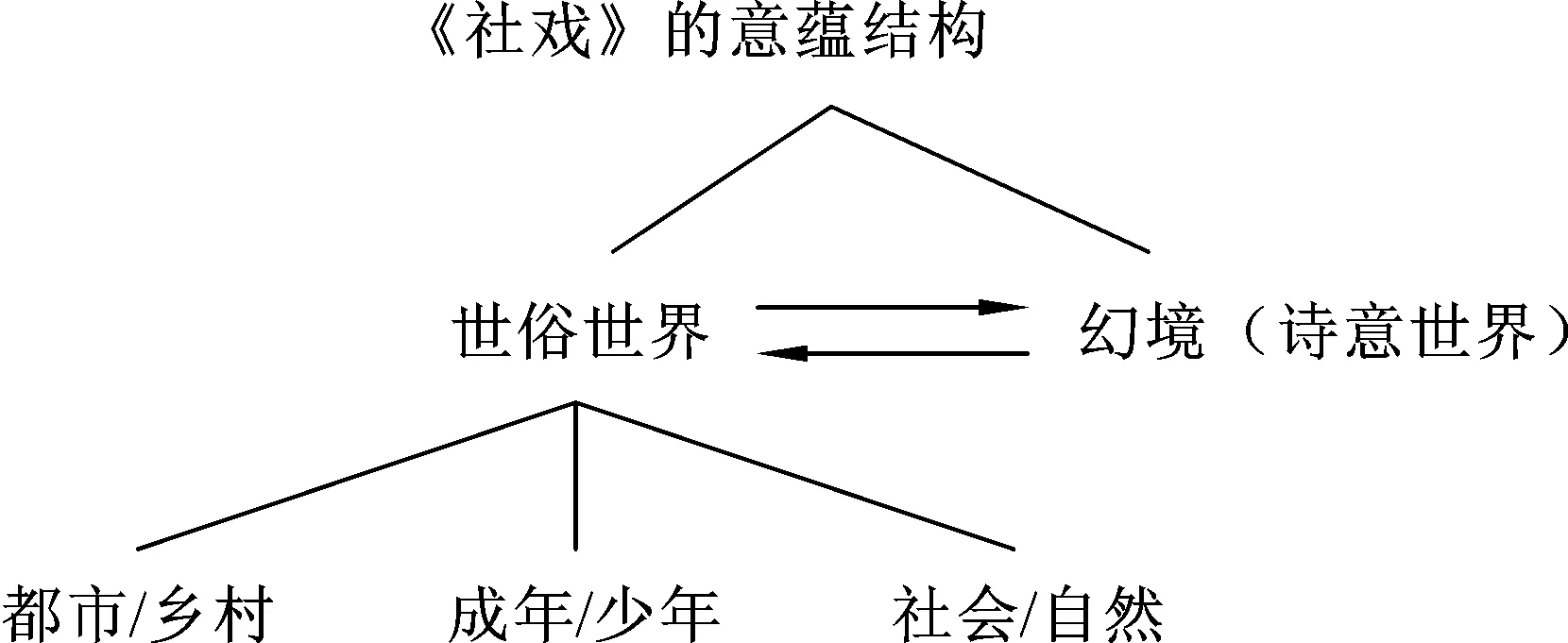

这里的“仙山楼阁”和“大白鱼”的意象营构出犹如童话世界般空灵而瑰丽的意境,产生了迥异于世俗世界的诗情。最重要的是,这里的诗意世界既与小说前半部分的都市社会相对立,而且也与乡村世界里的世俗人生相对立。由此,我们看到《社戏》中的意境也使小说产生了繁复的意蕴结构,图示如下:

综上所述,我们可以得出两点结论:其一,《故乡》和《社戏》里的“诗意世界”各自统摄着全篇小说的主题意蕴,并非只是可有可无的局部的诗化叙述——这也是我们判定文本为“诗化小说”的重要依据。其二,在这两篇小说中,鲁迅对“乡土中国”的爱憎构成了他小说中“社会与自然的对立”的启蒙主题,而其独具特色的意境对小说主题意蕴的结构功能又使得“诗意世界”与小说的“世俗世界”(这里的“世俗世界”涵盖了“成年/少年”“社会/自然”等二元对立)构成了更高层级的对立,从而使其诗化小说表现出繁复的艺术境界,同时也完成了对启蒙主题的超越,表现了具有诗人气质和浪漫情怀的鲁迅对诗意家园的向往与追求——这正是以《故乡》和《社戏》为代表的鲁迅诗化小说迥异于同类作品的独特之处。在废名和沈从文的诗化小说中,也存在着“诗意世界”与“世俗世界”的对立,但他们的“诗意世界”与“自然”是重合的,“世俗世界”与“社会”是重合的;所以他们的诗化小说在艺术形态上是单纯透明的,缺乏像《故乡》和《社戏》那样繁复的意蕴结构和明确的启蒙主题。萧红的《呼兰河传》等诗化小说延续了鲁迅的启蒙主题,但她小说中的意境主要来源于对“实有”的自然之景的诗意描述[17],同样没有超越于“诗化的自然”,从而缺乏更强大的结构功能,也不具备《故乡》和《社戏》的双层结构。

总之,鲁迅的思想家品格和诗人气质的交融促成了其诗化小说为他人难以复制的艺术个性和难以抵达的审美高度。严家炎先生曾说“中国现代小说在鲁迅手中开始,又在鲁迅手中成熟,这在历史上是一种并不多见的现象”[18]。而对于现代诗化小说而言,我们也完全可以说,中国现代诗化小说在鲁迅手中起步又在鲁迅手中成熟,并在中国小说史上达到了只有他才能独步的境界。

注释:

[1] 吴晓东、倪文尖、罗岗:《现代小说研究的诗学视域》,《中国现代文学研究丛刊》1999年第1期,第67~80页。

[2] 吴晓东:《现代“诗化小说”探索》,《文学评论》1997年第1期,第118~127页。

[3] 靳新来:《20世纪诗化小说的审美特征》,《洛阳大学学报》2003年第1期,第40~43页。

[4] 杜秀华:《中国现代抒情小说的源头——论鲁迅的抒情小说》,《社会科学辑刊》1989年第1期,第138~143页。

[5] 王先霈、王又平:《文学批评术语词典》,上海:上海文艺出版社,1999年,第296页。

[6] [法]热奈特:《叙事话语·新叙事话语》,王文融译,北京:中国社会科学出版社,1990年,第7~8页。

[7] 郑敏:《诗歌与哲学是近邻——结构-解构诗论》,北京:北京大学出版社,1999年,第3页。

[8] 许寿裳:《我所认识的鲁迅》,北京:人民文学出版社,1978年,第60~77页。

[9] 钱理群:《鲁迅作品十五讲》,北京:北京大学出版社,2003年,第5页。

[10](晋)陆机:《文赋》,张怀瑾:《文赋译注》,北京:北京出版社,1984年,第34页。

[11] 鲁迅:《破恶声论》,《鲁迅全集》第8卷,北京:人民文学出版社,2005年,第25页。

[12] 郑敏:《诗歌与哲学是近邻——结构-解构诗论》,北京:北京大学出版社,1999年,第12页。

[13] 吴晓东、倪文尖、罗岗:《现代小说研究的诗学视域》,《中国现代文学研究丛刊》1999年第1期,第67~80页。

[14] 安永兴:《〈故乡〉的思想和艺术特色》,《中国现代文学研究丛刊》1982年第1期,第351~360页。

[15] 林志浩:《谈〈故乡〉的主题思想——与安永兴同志商榷》,《中国现代文学研究丛刊》1982年第4期,第298~302页。

[16] 王学谦:《鲁迅〈故乡〉新论》,《中国现代文学研究丛刊》1999年第2期,第182~189页。

[17] 是相对于鲁迅诗化小说中的“神境”和“幻境”而言,并非真有其景,比如《呼兰河传》中对 “后花园”生活的诗化叙述。

[18] 严家炎:《鲁迅小说的历史地位》,《文学评论》1981年第5期,第9~22页。