观察妊娠期糖尿病(GDM)孕妇孕期体重增幅、围产结局的关系

卢雪飞 贾靖昀

【摘要】目的:探讨妊娠期糖尿病(GDM)孕妇孕期体重增幅与围产结局的关系。方法:研究对象为我院2019 .1-12月期间建档并成功妊娠的120例G删患者,依据孕期体重增幅情况分为A组(40例,体重增幅过多)、B组(40例,体重增幅合适)与C组(40例,体重增幅不足),分析不同产妇妊娠结局。结果:A组合并妊娠期高血压疾病、剖宫产与巨大儿所占比例高于B组、C组,差异有统计学意义(P<0.05),B组、C组不良妊娠结局差异较小,无统计学意义P>0.0)。结论:妊娠期糖尿病孕妇孕期体重增幅过大会增加不良妊娠结局风险,针对妊娠期糖尿病患者需要重视孕期体重管理,改善不良结局。

【关键词】妊娠期糖尿病 孕期体重增幅 围产结局 不良妊娠

妊娠期糖尿病(GDM)是最常见的妊娠期疾病之一,大量临床文献报道指出,CDM会增加母婴不良妊娠结局,因而对确诊的GDM需要及时进行有效治疗。GDM治疗同时还会受到其他因素影响,现有研究已经证实肥胖是不良妊娠结局的危险因素,对于肥胖GDM患者,其不仅需要重视血糖控制,同时还应兼顾体重管理。为明确不同体重增幅对CDM患者结局的影响,便于针对性实施综合干预,本文回顾分析我院CDM不同体重增幅妇女的妊娠结局,旨在为临床GDM体重管理提供依据,详细分析如下:

1、资料与方法

1.1 一般资料

研究对象为我院2019.1-12月期间建档并成功妊娠的120例GDM患者,均为单胎妊娠,依据孕期体重增幅情况分为A组(40例,体重增幅过多)、B组(40例,体重增幅合适)与C组(40例,体重增幅不足),A组:年龄:23岁-36岁、平均年龄(30.18±2.92)岁;初产妇22例、经产妇18例,孕期平均体重增幅(16.39±3.83)Kg;B组:年龄:24岁-37岁、平均年龄(30.2l±2.95)岁;初产妇20例、经产妇20例,孕期平均体重增幅(13.29±3.13)Kg;C组:年龄.22岁一36岁、平均年龄(30.14±2.90)岁;初产妇23例、经产妇17例,孕期平均体重增幅(7.25±2.98)Kg。ABC三组孕妇体重增幅有显著差异,其余年资料差异较小,满足临床可比性(P>0.05)。

1.2方法

分析不同孕妇孕期体重增加幅度,嘱咐孕妇定期接受孕检,跟访到所有产妇的妊娠结局,评估不同体重增幅GDM患者的妊娠结局。

1.3 观察指标

观察指标:(1)分娩方式;(2)产妇不良结局;(3)新生儿不良结局。

1.4统计学方法

采用SPSS 23.0统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用X2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2、结果

2.1分娩方式比较

A组:阴道分娩60.00%( 24/40),剖宫产40.00% (16/40);B组:阴道分娩80.00%(32/40),剖宫产20.00%( 8/40);C组:阴道分娩90.00%(36/40),剖宫产10.00%( 4/40)。A组剖宫产率高于B组、C组,存在统计学意义(P<0.05);B组、C组剖宫产率差异较小(>0.05)。

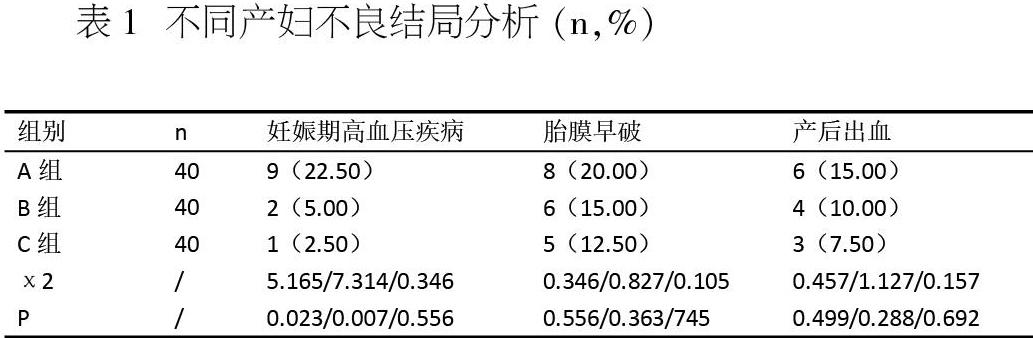

2.2产妇不良结局比较

A组妊娠期高血压疾病发病率高于B组、C组,存在统计学意义(P<0.05),B组、C组妊娠期高血压疾病发生率差异较小(P>0.0.05),ABC三组在胎膜早破、产后出血发生率方面差异较小(P>0.05),无统计学意义,数据如表1。

2.3新生儿不良结局比较

A组:巨大儿20.000-/0( 8/40),B组:巨大儿5.00%( 2/40),C组:巨大儿2.50%( 1/40),A组巨大儿发生率高于B组、C组,有统计学意义(P<0.05),B组、C组巨大儿发生率无明显差异(P>0.05)。

3、讨论

目前临床关于GDM妊娠结局的研究较多,并证实了GDM会增加不良妊娠结局风险。本研究则从CDM孕期体重增幅方面进行研究,旨在为CMD孕期体重管理提供依据。

结合本次研究结果,CDM患者孕期体重增幅较大患者,其出现妊娠期高血压疾病更高,增加剖宫产率,同时新生儿中的巨大儿出生率较高。分析是因为CDM患者体重增幅过大,可引起脂肪堆积,增加胰岛素抵抗,影响到血糖控制效果,超重同时还是高血压的危险因素,因而体重增幅較大不利于CDM的健康,并影响妊娠结局。同韩肖燕等研究结论高度一致。

综上所述,妊娠期糖尿病孕妇孕期体重增幅过大会增加不良妊娠结局风险,针对妊娠期糖尿病患者需要重视孕期体重管理,改善不良结局。

参考文献:

[1]张妍,张兰梅,王莉等.妊娠期糖尿病孕妇医学营养干预依从性与妊娠结局的关系[J].中国实验诊断学,2019,23(1):1880-1883.

[2]刘黔霖,许吟,马星卫.孕期营养健康教育的干预对分娩结局的影响[J],贵州医药,2019,43(09):1485.

[3]韩肖燕,杨惠霞,杨桦.GDM孕妇孕期体重增幅与围产结局的关系研究[J].中国妇幼健康研究,2019,30(05):585 -587.