那些流光金陵的桐城派宗师

虎踞龙盘两千载,史上最大的文学流派“桐城派”崛起于金陵,六朝古都尽显文坛王气。

——题记

文起金陵

1673年的冬天格外寒冷,太阳远得让人可以眯起眼睛观日。几匹跛驴瘦马,吱吱嘎嘎地拖着双轮车,渐渐将留稼村颠簸得无影无踪。车上的大人开始打盹,只有一个六岁孩子依旧瞪大好奇的双眼,盯着帘外陌生的世界。驴车嘎吱一震,枯叶沾着寒风追了上来。

这个孩子便是方苞(1668—1749),字灵皋,晚号望溪。若干年后,他将在中国文坛掀起狂风巨浪,两百年不息。

方苞自幼就是一个极度敏感的人,大人们的眼睛眯眯睁睁,他却在聚精会神地猜想城中的样子。六岁的孩子,对搬家之事懵懵懂懂,但仍会担心留稼村的那棵刺槐树。刺槐是土地喂养大的,每日追逐着满天的阳光。上元城也有刺槐吗?

方仲舒以为儿子对搬家好奇,或像自己一样,对离乡进城充满期待。乡居六合十年,方仲舒一直期待重回上元城。四十年前,在大明社会大动乱之际,桐城民变蜂起,方家豪宅化为灰烬。方苞的曾祖方象乾,曾为凤阳总督马士英幕僚,后因军功官至按察司副使。生死关头,方家设计诱捕了民变头领并联手官军镇压乡民。多少人的血啊,方象乾害怕了,举家东下,避难上元。

方家是桐城巨家大族,也是知名的文化世家。方苞的祖父方帜,以岁贡生在清朝出任兴化县教谕。方仲舒仅为国子監生,出仕无望。十年之前,方仲舒入赘六合留稼村,方苞就出生在这个村庄。

四十年,四代人,两个朝代,方家时兴时衰。方象乾定居的是上元城由正街,置下家业“将园”。家道没落时,方家不得不卖掉祖居将园,以补贴家用,方仲舒这回只能搬迁到上元城土街。

将园是方家的一道阴影。回不了将园,总是桩恨事,方仲舒企求搬回将园,但故宅已经六易其主。直到康熙四十三年(1704)七月,方仲舒才赎回故宅,从上元土街返回由正街将园,此时方苞已经三十六岁。方苞的科举入仕与文章名世,发生在上元土街时期,而人生劫难则发生在上元将园。

方氏家族理学传家,以科举见长。方苞科考极具特色,要么悄然落榜,要么惊艳上榜:他以全县第一的成绩考中秀才(案首),全省第一的成绩考中举人(解元)。康熙四十五年(1706),方苞通过了会试,排名全国第四。走到这一步,已经意味着科考的成功,因为根据科举制度的设计,只剩下最后一场殿试,而殿试当中没有淘汰,无非根据成绩排定名次。等待殿试时,“朝论翕然,推为第一人”,方苞极有可能高中状元。

方苞出色的科考成绩,很大程度上取决于其古文功底。所谓“古文”,即中国传统散文,相对于骈文。从明代开始,又出现了新的文种“时文”。时文俗称“八股文”,是明清两朝科举考试的专用文体。依照明清时期的读书日程,学生习文皆先习古文,然后才能操刀时文。古文是时文的基础,时文主要增添程式化要求,即所谓“八股”。擅古文者未必擅时文,擅时文者必定擅古文。因为时文仅为科考专用,所以读书人放弃科考或科考成功后,都会弃时文重返古文。方苞科考成绩出色,享誉文坛,奥妙就在这里。

就在科举成功的最后一刻,母亲病重的消息传来,方苞放弃了殿试机会,返回金陵。正常情况下,方苞可直接参加康熙四十八年(1709)的殿试,但因父亲去世未满三年,需要依例在家丁忧(俗称守孝)。尽管没有正式取得进士功名,方苞也已功成名就。

“学行继程朱之后,文章继韩欧之间”,精理学,擅古文,方苞成名很早。明清的经济、文化中心皆在江南,其称雄金陵意味着纵横江南,进而形成影响天下之势。方苞二十四岁游太学,以文会友,名声大振,被称为“江南第一”,大学士李光地赞其“韩欧复出,北宋后无此作也”。方苞的古文甚至上达天听,为皇帝所知。

除了李光地,方苞在京城结识的第二重要人物,便是戴名世。方苞祖籍桐城,戴名世也是地道的桐城人,戴母方氏又是方苞的族姑母,二人遂以表兄弟相称。戴名世热衷史学,文章起伏抗坠,落拓不羁;方苞擅长古文,文章清正雅洁,温文尔雅。兴趣与文风的大相径庭,恰恰成了二人惺惺相惜的重要原因。

一个李光地,一个戴名世,几乎决定了方苞的生死。

戴名世在《南山集·致余生书》中,引述南明抗清事迹,直书南明弘光、隆武、永历三朝年号,并为三朝未载入史册而鸣不平。康熙五十年(1711),左都御史赵申乔弹劾戴名世“倒置是非,语多狂悖”,“清初三大文字狱”之一的《南山集》案爆发,戴名世被捕,方苞因作《〈南山集〉序》涉案其中。

阴历十一月,刑部快马传檄江宁,命江宁县即刻缉拿方苞。知县苏壎不敢怠慢,中午时分,带领一班人赶往将园。苏壎与方苞是朋友,命随从人等留在门外,只身一人进了将园。院子里一棵硕大的刺槐树,没有一片叶子,黑褐色的枝丫在寒风中挥动。苏知县站在树下,方苞闻声走了过来。

苏知县压低声音,告诉他《南山集》祸发。方苞大惊失色,一根带刺的枝丫,差点闪到方苞眼睛。看到门口人头攒动,方母本能地浑身发抖。方苞朝苏壎拱拱手,央求道:“大人帮忙撒个谎吧!” 苏壎会意地点点头。

苏壎与方苞一起进屋,对方母拱手一笑:“天子有诏,方苞即刻入内廷,不得顷刻停留。”

苏知县的话,方母深信不疑。出门之前,方苞摸了一下将园的刺槐树。儿子的身影消失了,方母号啕大哭。七十了,方母不希望儿子离开自己,哪怕是到皇帝身边。

方苞被关在江宁县狱,惶惶不安,夜不能寐。江宁的亲友,也如热锅上的蚂蚁,没有人知道方苞的未来。《南山集》案果然升级,方苞由江宁县狱递解京城刑部狱。押解前夕,江宁友人朱文镳等送来了柔骨药,文友们担心的是方苞的皮骨之苦。

其实,狱中的方苞经受的是心灵煎熬。方苞传世文集中,有六十多篇述及《南山集》,可见此案在方苞心中的阴影。狱中的沉思,最终让方苞的古文产生质的变化,较之唐宋与明代古文而面目一新。

《南山集》案究竟该如何处理,康熙皇帝也在纠结。夜深人静,康熙帝心中燥热,在寝殿之中来回走动,双手在衣服上搓来搓去,不知不觉搓散了衣袍,“上徘徊竟夜,以手拂裾,纽为之解” 。

康熙五十一年(1712)十月,文学侍从汪霖病逝,康熙帝叹曰:汪霖死了,哪里去找古文高手啊?李光地答:有。康熙帝问有谁,李光地道:戴名世案中的方苞。

康熙帝没有表态,转问李光地:“谁在其次?” 李光地道:“戴名世。”

李光地的回答,让同僚们吓出一身冷汗。其实,这正是李光地的过人之处。戴名世与方苞,皆是李光地的门生,刻意回避或言不由衷,反而会引起皇帝的猜疑。

与其说是李光地拯救了方苞,不如说是康熙帝智慧超众。明朝以降,本据思想界统治地位的理学不断衰颓,引致文风空疏浮泛,清初仍旧如此。1644年清军入关,统治者充分吸收汉族文化,希求传统的封建社会重新振作。但掌握中原政权后,“剃发”“圈地”等一系列民族压迫政策,使得人心思变、统治不稳。武力镇压后,清廷开始关注思想上的钳制,戴名世不幸成了一个靶子与标本。士心即民心,屠戮不能解决思想问题,康熙五十二年(1713)二月,康熙帝最终作出决断:戴名世由凌迟改腰斩处死,方苞由死刑赦免出狱。

被捕前的方苞须发皆黑,出狱时须发花白,缩成面黄肌瘦的半个老头。三月二十三日,康熙御旨军机处,起用戴罪之身的方苞。此后,方苞便以白衣身份入南书房,成为皇帝的文学侍从。

文学不是无用的美好,文学维系着社会心灵。方苞“貌怯,瘦身,面长,微有痘斑,视人如电”,天性敏感而敏锐。历经康熙、雍正、乾隆三朝,官职屡有升迁,但核心身份都是皇帝的文学侍从。在经历人生炼狱之后,方苞的文学主张更加明晰,并高度契合清廷的文化策略与文化主张。

方苞古文的核心是“义法”。“义”即以程朱理学为宗的言之有物,“法”即“文以载道”的言之有序,以文章“阐道翼教”,适应清廷提倡程朱理学的需要。方苞又强调把古文写得清新雅洁、自然流畅,富有艺术感染力,即所谓的“清真雅正”和“雅洁”,涤荡前朝文坛的末世之风。

方苞的古文大行其道,更来自对学子的直接影响。雍正十一年(1733),方苞以和硕果亲王之名,据“义法”标准编成《古文约选》,颁行八旗子弟为古文“教科书”,进而被天下士子追捧。方苞这种内容与形式上独树一帜的古文,同时打通了传统古文与时文间的隔阂,又在“台阁之文”与“山林之文”之间,开辟了一条中间路径,从而吸引了空前广泛的作者与读者。姚鼐时代的桐城古文派,曾国藩时代的桐城古文派,都没有偏离方苞的古文理论核心,方苞因而被尊为“桐城派”鼻祖。

乾隆七年(1742),方苞辞官返回金陵。《南山集》案发后,将园被迫再度变卖,归来的方苞居于城南的铜坊苑。方苞的盛名,不仅吸引众多士子,江南总督、安徽布政司使等地方大吏,也是屡屡慕名登门。方苞依旧谨慎,害怕因与地方官的接触招来皇帝猜疑,移居城西清凉山乌龙潭畔,于龙蟠里(今南京鼓楼区龙蟠里)筑雅舍读书、课徒。

乾隆十二年(1747)秋,尹会一督学江苏,只身拄杖上清凉山,请方苞推荐学行兼优之士。方苞思虑再三,推荐了刘大櫆。

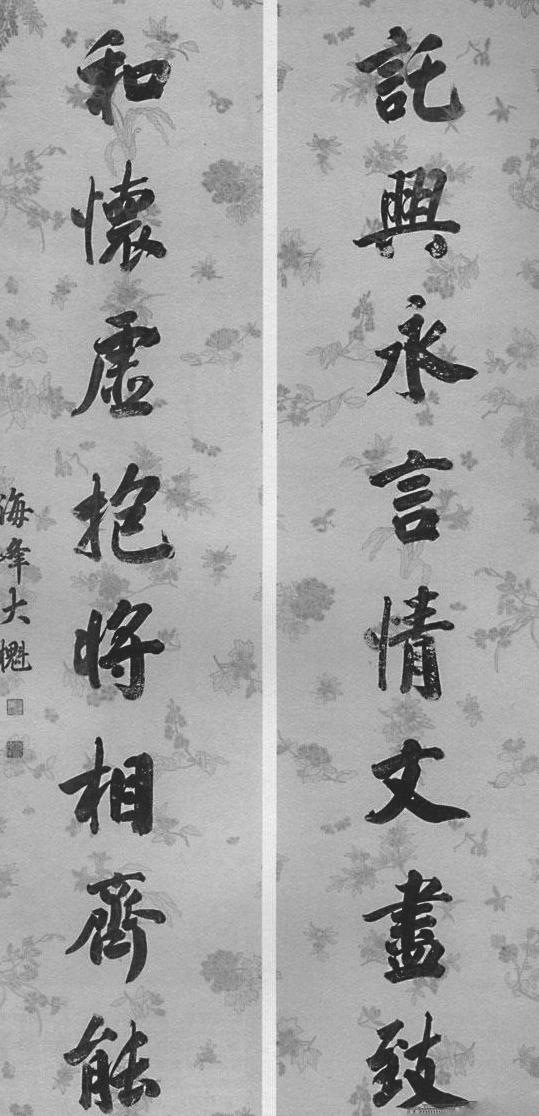

刘大櫆(1698—1779),字才甫,号海峰,桐城人。

刘大櫆出自方苞之门,但文风不尽相同。方苞为文用笔严谨,简明确切;刘大櫆兼重古文神韵,才气雄放。在古文理论上,刘大櫆强调神气、字句、音节之妙,重视散文的艺术表现,将小说、戏曲的描写手法用于散文,避免了“文以载道”的空洞。

此时的方苞推荐刘大櫆,多是出于对弟子科考不顺、命运坎坷的同情。刘大櫆参加乡试时,贡院考棚不足,搭了一些简易考棚,刘大櫆便被安排在“临时考场”。开考后考棚漏雨,刘大櫆一边答题,一边以袖挡雨,卷子被雨水打得一片模糊,刘大櫆在乡试中只中了个副榜。乾隆元年(1736),方苞亲自举荐刘大櫆参加恩科,考前又传来独子病死的消息,悲痛中的刘大櫆失去了最好的上榜机会。方苞希望为刘大櫆谋一个教职,解决其迫切的生计问题,但事实上促成了古文的传承。刘大櫆师承方苞,成为“桐城派”三祖之一。

隔了一日,尹会一再上清凉山。但是,尹会一没有寻着方苞的影子。

曾经入狱的恐惧难以挥之,惊惧和生死难料的悲凄绵延一生,时有隐痛,方苞一生噤若寒蝉。方苞对人说,自己要去繁昌、枞阳等地扫墓。

晚年的方苞,确实专程去了祖籍地桐城,为的是变卖在枞阳、庐江等地的祖产,还将祖坟也迁到了金陵。又以变卖祖产所得,在雅舍旁建了一座四进十二间的方氏宗祠“教忠祠”,今已不存。乾隆十四年(1749)八月十八日,方苞卒于金陵宅第,葬于江宁縣建业三图沙场村龙塘(今南京江宁区谷里街道双塘村)。

生于金陵,长于金陵,誉于金陵,眠于金陵,金陵因方苞而文章厚重,方苞也是金陵厚重的一章。

文聚金陵

崛起于金陵的桐城派,百年之间风靡天下。金陵文气,再因姚鼐的到来凝为一座丰碑。

姚鼐(1731—1815),字姬传,世称惜抱先生,桐城人。

姚鼐于乾隆年间走上文坛。乾隆二十八年(1763),姚鼐中进士,授庶吉士。姚鼐曾出任山东、湖南副主考,会试同考官。因姚鼐这一特殊身份,使其古文再成天下学子的范本。

姚鼐崭露头角时,清代的考据风已经盛行,人们称这种考据功夫为“汉学”,戴震执牛耳。当时学界多推崇汉学,对宋明理学“宋学”比较厌弃。早年,姚鼐欲投戴震门下,为戴震拒绝。戴氏在给姚鼐的回信中,提出“义理、考据、辞章”的治学要求。姚鼐将戴说作文学解,虽是曲解,却赋予戴说新的内涵。

姚鼐“义理、考据、辞章”三者不可偏废的主张,充实了方苞的古文理论。所谓“义理”,仍在程朱理学;“考据”,是对文献、文义、字句的考辨;“辞章”,即强调古文的文采。姚鼐以其文学主张与创作实践,建立起完整的古文理论体系,促成文学流派的形成。集桐城古文之大成,姚鼐离“桐城派”旗号的面世仅一步之遥。

姚鼐对传统文论的另一重大贡献,是提出富有创见性的“阴阳刚柔说”,也是对古代散文审美理论和风格特征的一次突破。他认为,文章阴阳刚柔的变化,是作者性格、气质、品德的表现。阴阳刚柔这个传统的哲学概念,被姚鼐用来解释文章风格的来源,以及散文的风格特点。

姚鼐天资卓绝,受业于古文名师刘大櫆,后与方苞、刘大櫆并称“桐城三祖”。姚鼐成名亦早,四十四岁辞官南归前,即已名满天下。姚鼐的成就,源于专注。其一生著述等身,却极少填词,仅见八首。有一天,王凤喈对戴震说:我以前很是敬畏姚鼐,现在不了。戴震问为什么,王凤喈说:姚鼐博学又好学,见到别人的长处从不放过,专注则精,杂学则粗,故不足畏也!戴震把王凤喈的话转告给了姚鼐,姚鼐从此就不填词了。

姚鼐辞官的理由是“多羸疾”与“养亲”,事实上他活了八十多岁,辞官后也没有居家养亲。告別官场,是他挥之不去的一个念头。他在《郑大纯墓表》中说,做官的皆属“庸愚”之辈,不必也不屑与之“争福”。辞官之前,姚鼐在给亲友们的信中,数次表示“决然回家”“明春必归”。以写“君子之文”,实现“君子之志”,姚鼐决计以文章不朽。

乾隆三十九年(1774)十二月,飞雪漫天,五辆马车载着藏书和姚鼐,离开寒风刺骨的京城。

归乡途中,姚鼐拜访了泰安知府朱孝纯,并冒雪登上了泰山,写下了《登泰山记》。尚未入仕前,姚鼐与朱孝纯即为密友,二人曾在京师的一家废弃砖瓦厂,头顶雪霰,席地饮痛,相对悲歌至暮,“酒酣歌呼,旁若无人”。

乾隆四十一年(1776)秋,朱孝纯调任扬州两淮盐运使,邀请姚鼐出任梅花书院山长。姚鼐主讲该书院约三年,朱孝纯因病归乡后,姚鼐离开扬州前往金陵,开始主讲钟山书院。

钟山书院位于上元县城(今南京太平南路白下会堂附近),始建于雍正元年(1723),是众书院中规模最大、影响最广的书院,雍正帝曾御赐“敦崇实学”匾额。书院生徒,主要择选自本省州县,亦有外省士子。姚鼐的到来,“四方贤俊”蜂拥而至,皆以受业于姚鼐为荣。

姚鼐执掌钟山二十年,以古文义法教生徒,弟子遍及大江南北,知名者甚众,如上元梅曾亮、管同,宜兴吴德旋,阳湖李兆洛,桐城方东树、姚莹、刘开,娄县姚椿,新城鲁九皋、陈用光等。姚门弟子聚集金陵,著述洋洋洒洒百数十卷,“流风作韵,南极湘桂,北被燕赵”,文坛尽显金陵之风。

姚门弟子中,梅曾亮、管同、姚莹、方东树最为杰出,世称“姚门四杰”。诸人笃守师说,继承桐城古文“义理、考据、辞章”三者相济的精髓,合力古文的发展与传播。四人当中,管同“传法最早”。

管同(1780—1831),字异之,上元(今南京)人。

“智过于师”的管同,姚鼐极为看重,希望他立志超越自己,“为国一人物”,并亲自为他取字“异之”。但科举道路上的管同颇似刘大櫆,中举之后再也过不了会试,经世之志只得抒发为文。

管同之文长于议论,纵论天下时有卓见。乾隆末年,吏治败坏,灾害频仍,民生艰难,社会急剧动荡,内外交困的局面已呈端倪,王朝步入中衰时期。管同是较早关注到社会问题、思考变革的知识分子之一,惜乎人微言轻,唯有文章被传诵一时。

管同还影响了诸多姚门弟子,梅曾亮在管同影响下改习古文,成为姚鼐之后的桐城古文传钵者;姚莹则恪守气节,尊崇理学,在台湾道台任上奋力抗英,以饱含爱国情怀的文字感动世人。管同还留有大量描写家乡金陵的文字,《抱膝轩记》等名篇至今流传。

“姚门四杰”中,方东树高寿八十,梅曾亮、姚莹年届古稀,只有管同一人寿浅,这在很大程度上影响其成就。管同晚年入邓廷桢幕,教授邓氏子弟读书。邓廷桢亦为姚门弟子,出生于金陵,是姚门弟子中最成功的科举入仕者,官至总督。道光十一年(1831),管同偕邓廷桢之子入京,病逝途中,年仅五十二岁。

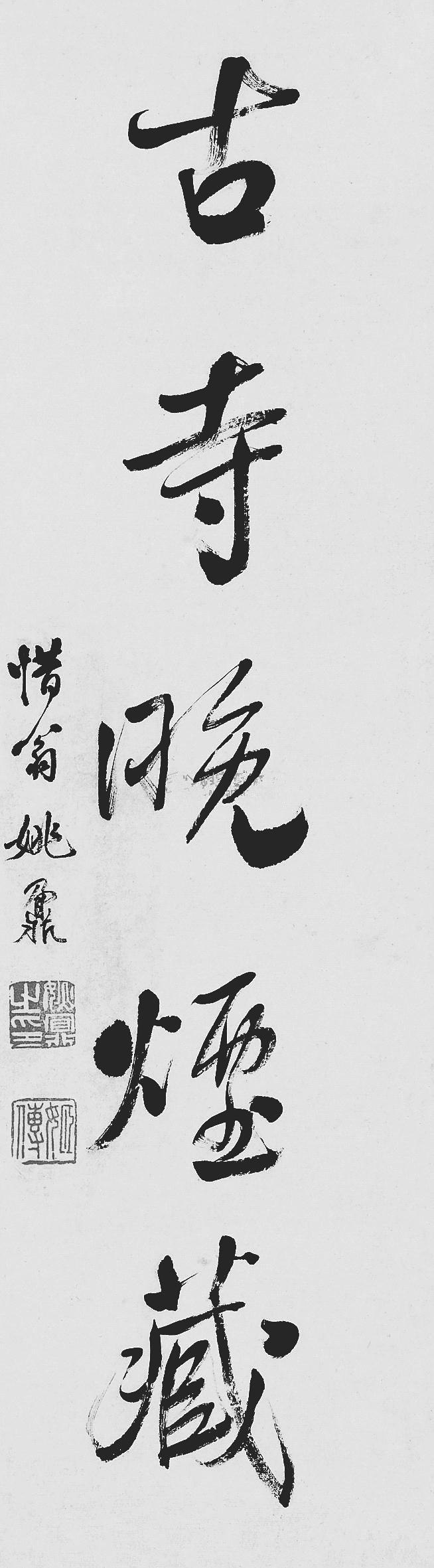

姚鼐执掌钟山,海内学子对金陵趋之若鹜。在曲阜圣裔眼里,金陵俨然文学圣土。“共扶白发三千丈,来看金陵十二行”,乾隆五十六年(1791)初夏,孔子后裔孔继涑,专程从曲阜南下金陵看望姚鼐。此时的孔继涑已经六十五岁,以所刻《夫子庙堂碑》赠姚鼐。

新城陈氏是江西名门望族,“乾嘉道年间,一门七进士”。陈守诒进士出身,曾官安徽太平知府。乾隆五十五年(1790)秋,陈守诒赴钟山书院拜访姚鼐,并令其子陈用光从姚鼐游。乾隆五十八年(1793),陈守诒修书一封,命子陈用光前来钟山书院面投姚鼐,并奉上束脩(礼金),恳请姚鼐收陈用光为弟子。陈用光从此学业大进,嘉庆六年(1802)进士,后官至礼部左侍郎、浙江学政等。在姚鼐逝前的二十五年间,陈用光父事姚鼐,刊刻了姚鼐的大量作品,并对同门的管同、梅曾亮等关爱、提携。

同是江西新城的鲁九皋,本以古文名于江右。鲁九皋原为福建朱梅崖弟子,朱氏眼里几乎没有当世文人,独对姚鼐的古文极为赞赏,认为远在自己之上,鲁九皋因而奔赴金陵,转投姚鼐门下,又让自己的几个外甥同拜姚鼐为师。“嘉庆后言文者,必以先生(姚鼐)为归”,天下文章聚于金陵。

在钟山书院,姚鼐编定了《古文辞类纂》,这是桐城派发展史上的重大事件,也是姚鼐对桐城派的标志性贡献。这部古文总集,选录了从先秦时代到清代的古文名家散文、辞赋作品七百余篇,以战国策、两汉散文、唐宋八大家与归有光、方苞、刘大櫆等名家名作为主。这部古文选本,同样具有教科书意义。

为编订《古文辞类纂》,姚鼐前后耗时三十年余年,意在以此树立桐城古文在散文史上的“正宗”地位,体现桐城派的文学主张,因而反复增删。《古文辞类纂》中,姚鼐舍弃了范仲淹的《岳阳楼记》等。范仲淹没有见过岳阳楼,仅因朋友请托为岳阳楼作记,不知岳阳楼有几层,甚至在洞庭湖的哪一边也不清楚,只在文中表达自己的主观情感。而姚鼐自己的《登泰山记》,一共只有540字,连泰山多少级石阶都交代得一清二楚。《岳阳楼记》不符合姚鼐的文学主张。

姚鼐生前,《古文辞类纂》并未刊刻,皆以钞本的形式传布。这部定稿于钟山书院的《古文辞类纂》,直到道光年间方有刻本。继《古文辞类纂》之后,王先谦编有《续古文辞类纂》,黎庶昌编有《续古文辞类纂》,都是姚氏选本的续书,也是姚氏文学主张的延续。在曾国藩命名“桐城派”前,这一文派的文统与谱系姚鼐已将之形成。桐城古文在文坛的地位,也于金陵得以巩固。

姚鼐执掌钟山书院,也对弘扬金陵文化作出了不可磨灭的贡献。嘉庆十六年(1811),江宁知府吕燕昭重修《江宁府志》,年届八旬的姚鼐负责总修。康熙七年(1668)后,《江宁府志》未修已逾百年,作为六朝古都,文化昌达,名物繁多,名人杰士辈出不穷,重修府志颇多疑难,姚鼐以其卓越的学识廓清了史实。吕燕昭《〈江宁府志〉序》曰:“观是书者,考览山川,稽求故实,以及名公巨卿之伟行,方土物产之精英,鉴古證今,粗可凭信,差足备大邦之文献矣!”

钟山书院南面不远处,是甘熙宅第(今南京秦淮区中山南路南捕厅)。甘福是金陵著名的文人、学者和藏书家,姚鼐时常上甘家串门。甘福之子甘煜极其聪慧,读书过目不忘,一个月即将《诗经》背得滚瓜烂熟,姚鼐好奇地考其诗文,这孩子竟然对答如流,姚鼐摸着这孩子的脑袋,脱口赞叹:“此玉麒麟也!”可惜,甘煜六岁因天花早殇,姚鼐为之痛惜不已。

甘福的儿子甘煦、甘熙等,则正式投于姚鼐门下,在钟山书院学业有成。甘煦道光十三年(1833)中举人,官教谕,有文名。甘熙道光十九年(1839)中进士,官至户部主事,是晚清金陵著名文人,所著《白下琐言》广为人知。

因主讲钟山书院,姚鼐与金陵结缘,这种缘分历久弥新。姚鼐病重时儿子不在身边,于是留下一纸遗书。姚鼐的遗书,后来不知所终。道光九年(1829)夏,甘熙竟在一家旧货铺中,发现这份恩师手迹。恩师与自己缘分如此,甘熙悲从中来,无问其价,“购而藏”。

嘉庆二十年(1815)的夏天,钟山书院讲堂前的冬青树上,长出了一颗灵芝。灵芝通常都带有褐色,这颗灵芝竟洁白如玉。众人惊呼为祥瑞,姚鼐闻言,拄杖前往。白芝即玉芝,古语云:玉芝“主养命,以应天”。玉芝之前,姚鼐想到了一叶漂萍。冬青树下,姚鼐注视良久,默而无言。

姚鼐有个心愿,萌生已久。嘉庆十八年(1813),八十三岁的姚鼐仍住在钟山书院,家人觉得这不是个办法,问于老人。姚鼐说,我很早就想托居金陵,这些年也在做些准备。家人说,那就在金陵买所宅子吧!姚鼐问:你知道金陵的房价吗?家人不知,姚鼐道:“非千金不能买!”

一千两银子,姚鼐不得不望而却步。

方苞彻底归于金陵,一辈子追随方苞的姚鼐,终归心愿未了。嘉庆二十年九月十三日夜,姚鼐无疾而终,逝于钟山书院。

鸡三号,文星陨矣!但是,薪火传承二十年,姚鼐已布下燎原之势,钟山书院讲堂前的冬青树,将再次摇动金陵文风。

文归金陵

金陵的夜晚素月流天,梅曾亮与管同闲游小盘谷。小盘谷在江宁府西北的卢龙山(今狮子山),金陵的山水名胜,大多少不了梅曾亮的墨痕。

夜归的梅曾亮,草就了一篇《游小盘谷记》。这篇游记,写得极不寻常:一行六人一路欣赏了寺院、山谷、大竹、草径、桂树、渊水、月色、竹影,入暮时分,出游的目的地小盘谷竟尚未找到。梅曾亮闭着眼睛说:就在这附近,就在这附近……众人大笑:一点没错,小盘谷就在“万竹蔽天处”!

“梅氏胜处,最在能穷尽笔势之妙”。文章巨擘梅曾亮,是一个天赋异禀的人,是姚鼐之后的桐城古文派领袖。中兴桐城派的曾国藩认为,梅曾亮在桐城派中的地位,仅次于方苞与姚鼐。

梅曾亮(1786—1856),字伯言,上元(今南京)人。

梅曾亮出自“金陵梅氏”,从1750年乾隆帝对梅曾亮曾祖梅毂成赐籍金陵算起,梅氏在金陵明瓦廊(今南京新街口附近)定居了四代。清代的明瓦廊达官贵人府邸林立,以梅氏之宅为最,康熙南下时曾下驾梅宅,乾隆第一次南巡亦移驾梅家。梅氏是中国历史上唯一的一个数学家家族,到梅曾亮这一代,或是金陵文风熏陶,梅氏家族文化转型。梅曾亮不仅以文章显世,也是金陵的一个文化符号。

梅曾亮自幼聪慧颖悟,文性极佳,九岁从祖父习文,十二岁受业于舅父侯云锦。侯氏举人出身,精于程朱理学,晓有文名,其文深受方苞义理学的影响,这也是梅曾亮步入桐城派的一个原因。

十六岁时,梅曾亮入尊经书院学习。尊经书院位于今南京夫子庙内,梅曾亮于此求学两年。十八岁时,梅曾亮于钟山书院正式受业于姚鼐门下。得姚鼐之嫡传,恪守“义理、考据、辞章”,且经常与管同、邓廷桢等同门相互切磋、共同砥砺,梅曾亮练就了扎实的古文功底,在姚鼐门下脱颖而出。依照姚鼐的“阳刚”“阴柔”风格说,梅曾亮的古文多具阳刚气。

古人读书习文的直接目的,都是为了仕进、谋取功名,梅曾亮也不例外。道光二年(1822),梅曾亮考中进士,但殿试成绩很不理想。这一科共录取进士二百二十二人,梅曾亮是三甲第八十九名,总排名倒数第三十一,严重影响到官职安排。梅曾亮不仅被外放为知县,地点还是偏远、荒凉的贵州。梅曾亮很不乐意,但不去又不行,赴任途中,借故回到了金陵。找个什么理由呢? 梅曾亮想到了一个,让朝廷都不便反驳:父母年事已高,需要自己侍奉。

有了功名,又不用上班,虽然没有工资,但梅家本来就不缺钱。从此,梅曾亮开始了长达十一年的自由生活:主讲书院,广泛交游,赋诗作文。

梅曾亮留下了诸多描绘家乡金陵的文字,无不洗练传神。梅曾亮与友人游江宁西城钵山,写下《钵山余霞阁记》。梅曾亮的语言是典型的“雅洁”,议论、抒情、写景不失考据又水乳交融。与姚鼐的《登泰山记》一样,梅曾亮的游记篇幅极短,皆为桐城派的传世名篇。梅曾亮文集《柏枧山房文集》中,记录了诸多金陵旧景与风土人情,这些消失在历史中的云烟,今天可从梅氏文章中细细品味。

道光十二年(1832),梅曾亮北上京城,与杨以增等人讨论文字。杨以增出身诗书世家,道光二年(1822)进士,对文字与藏书、刊刻有着特殊的嗜好,也是梅曾亮后半生最重要的朋友。在京城期间,梅曾亮有了重返官场的念头。

道光十四年(1834),梅曾亮入赀为户部郎中。入赀,就是纳钱财获得官职。这个职位特别有意思,跟梅曾亮初授的知县比,高了四级,但又是个闲差。正五品的户部郎中,不大不小,不上不下,要事有尚书、侍郎,琐事有下官、吏员,梅曾亮感到挺满意,因为有足够的时间交友、为文。

这次将近二十年的京官生涯,更使得梅曾亮文名大振。姚鼐去世后,管同与梅曾亮堪称双璧。但此时管同已经离世,只剩下“曾亮最为大师”,故“京师治文者,皆从梅氏问法”。宫中一个略通诗文的太监,忍不住也来叩门求见,要求成为梅曾亮的弟子。梅曾亮不屑一顾地说:你以为我是康对山啊?

康对山即康海,明代状元,杂剧《中山狼》的作者,文学史上的“前七子”之一。康海名气太大,当时权倾朝野的太监刘瑾都想攀附。梅曾亮是不屑与这类人为伍的,他的朋友圈都是当时的顶级文人。

梅曾亮初入京师时,结识了魏源、龚自珍等。二度入京,梅曾亮交友更众,形成了一个以自己为中心的古文研习圈子。其中最重要的人物,当推曾国藩。

曾国藩,晚清著名的政治家、战略家、理学家、文学家。时势造英雄,太平天国运动中,曾国藩组建湘军,谋取了晚清最大事功,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,获封一等毅勇侯,位居“中兴四大名臣”之首。封建时代,官场影响力意味着文坛影响力,曾国藩拥有文坛的终极话语权。梅曾亮因结交曾国藩,决定了二人在桐城古文派中的重要地位,也开创了桐城古文的中兴时代。

曾国藩走近梅曾亮,说明梅曾亮在后姚鼐时代文坛核心地位的形成,被视为一代文宗,桐城古文派的文统事实已归于梅氏。梅曾亮居闲差二十年,承姚鼐余势倾心文字,讲授古文,提携后辈,门徒遍涉江浙、湖广等广大地区。继姚鼐编定《古文辞类纂》后,梅曾亮再编诗文读本《古文词略》,成为士子习文的又一范本。

曾国藩本从方东树用力古文,但方东树的影响力远不及梅曾亮,从而转从梅曾亮。曾国藩师从梅曾亮,对其“文章之事,莫大乎因时”的观点尤为叹服,并在日后的实践中将之发挥到了极致。发端于梅氏的“因时”,曾氏于“义理、考据、辞章”之外再添“经济”,成为中兴时代桐城派的纲领。胡适称曾国藩为“桐城古文中兴的第一大将”,在一定程度上得益于与梅曾亮长达十年的交往。

道光三十年(1850),梅曾亮告别官场,返回金陵。曾国藩作《送梅伯言归金陵》三首,为之送行。

“文笔昌黎百世师,桐城诸老实宗之。方姚以后无孤诣,嘉道之间又一奇。”曾国藩在诗中,对方苞、刘大櫆、姚鼐“桐城诸老”,充满崇敬之情。姚鼐之后,梅曾亮造就了桐城古文的兴盛局面。曾国藩笔下的文字是发自内心的,他也很少对人如此称颂。

道光三十年是个多事之秋,鸦片战争中焦头烂额的道光帝撒手而去,登上历史舞台的咸丰,还不知道太平天国运动正山雨欲来。文运与国运相牵,自古亦然。返回金陵,梅曾亮不曾料到这座古城会与自己的命运休戚相关。曾国藩也未曾料想,自己会在金陵走上辉煌的顶点。

归乡后的梅曾亮,主讲梅花书院。咸丰二年(1852)冬,梅曾亮从扬州回到上元。春节将至,人心惶惶,气势汹汹的太平军离金陵越来越近。以梅曾亮的官场经历,完全可以预判金陵城的结局,但面对百年老宅情犹不忍,于满壁诗书前心有不甘。犹豫之间,太平军水师已包围金陵。咸丰三年(1853)三月十九日,金陵城破,梅氏被虏。

陷入太平军中的梅曾亮,已经六十八岁,编伍为卒没有意义,太平军让其为伙夫担水。勉为其难的梅曾亮不得不从,两腿颤颤,吟两句诗走几步路,吟两句诗再走几步路,上气不接下气地挑水到兵营,两桶水晃得只剩下一半。太平军士卒哭笑不得,心想这个又穷又老的老头,留在军中干吗呢?纯属浪费粮食,手一挥,把梅曾亮给放了。

梅曾亮脱身而去,再也没有回到明瓦廊老宅。

《贼情汇纂》记载,太平军占领金陵期间,梅宅成了太平天国镇国侯卢贤拔、天官右副丞相曾剑扬、夏官正丞相何震川、夏官副丞相赖汉英等的府第。在这些太平军高级将领中,赖汉英的身份最为特殊,他是天王洪秀全的妻弟,打仗不行,被派到删书衙,地点即是梅曾亮的宅第。赖汉英后任东殿尚书,负责太平天国的文化改革。太平天国后期,忠王李秀成的删书衙也曾设于此,梅曾亮的宅第竟成为非常时期的文化中心。

咸丰三年三月,梅曾亮避乱王墅村(今江宁大学城内)。第二年,太平军占领王墅,梅曾亮再次出逃,“又移兴化,又移淮安”,辗转至清江浦,依附挚友、江南河道总督杨以增。总算安顿下来了,梅曾亮重操诗文,并将毕生的诗文进行修订、整理。杨以增对梅曾亮以礼待之,并着手为梅曾亮刊刻文集。咸丰六年(1856)二月,梅曾亮辞世。一个月后,《梅伯言文集》刊成。

咸丰九年(1859)正月初二日夜,《梅伯言文集》奇迹般地出现在曾国藩的案头。曾国藩感慨万千,连夜开读。在曾国藩日记中,至少有七次阅读《梅伯言文集》的记录。五月廿八日,曾国藩打破灯后诵读的习惯,“午刻阅《梅伯言文集》二卷”,可见其关注之切。细读之后,曾国藩对梅曾亮的古文褒扬有加。

这一年,曾国藩《欧阳生文集序》出炉,已历时百余年的桐城古文正式称“派”——“桐城派”。太平天国运动成就了曾国藩的事功,曾氏认为:圣哲名儒成就大业,文学与事功是两大路径。戎马倥偬,曾国藩的案头摆放的不是《孙子兵法》,《梅伯言文集》之前,是《古文辞类纂》。多年以来,曾国藩都竭力推崇“桐城派”。

作为政治家与战略家,湘军的创立者和统帅,曾国藩有与桐城派文学、学术思想上契合的一面,更有借桐城文章宣传程朱义理,以及致力洋务的政治考虑。“文以载道”的桐城古文,经曾国藩的改造,体现出强烈的“中体西用”的洋务色彩,不仅是宣扬“义理”、卫道护教的工具,也是宣传“经济”、学习西学的手段,调动整个知识阶层。

在镇压太平军的过程中,曾国藩深知军事力量只可成效一时,要维持朝廷的长久、平稳的统治,更在于得“人心”。熟知传统文化的曾国藩深谙此道,文学与学术是维持“人心”最好的载体,坚守程朱理学的桐城派,是维系人心的最好门径。

同治三年(1864)六月,湘军克服金陵,梅曾亮的子孙重返故宅,但见空宅数间,余皆化作断壁残垣。

生生不息,源源而来,世间唯有文章不死。曾国藩入主金陵,主政两江,“桐城派”中兴的又一个百年就此拉开。六朝古都,十朝都会,自方苞文起金陵,在桐城派传承的两百多年里,金陵重为天下文枢。据刘声木《桐城文学渊源考》《桐城文学撰述考》,桐城派作家计1200余众,其中安徽籍作家193人,江苏籍作家多达302人,为流派之最。

肇始金陵,隆兴金陵,这就是桐城派,这就是文学之都。

责任编辑:陆萱

章宪法,作家,明清史学者,铜陵市作协副主席。作品见诸《人民日报》《读者》(原创版)《北京文学》《清明》《杂文選刊》(原创版)《杂文月刊》等。著有《苍生鬼神》《明季闲谭》《明朝大败局》《明朝暗事》《明朝大博弈》《海上大明》等。