论“墨戏”的缘起与生成*

谷疏博

(中国传媒大学 戏剧影视学院,北京 100024)

方闻在其《超越再现:8世纪至14世纪中国书画》一书的前言中说:“中国古代绘画的发展和与之相关的政治、社会与文化史,即或为中国文化中‘人’与‘道德世界’之关系的缩影,中国古代绘画发展的基础——朝代更迭、政治思想、个人表现、忠诚或异见、保守或创新间的对立等,就都体现出了更多的内涵。”[1]2对于墨戏何以生成,我们也可从上述维度中寻绎。它在北宋时期正式出现,绝非一个偶然现象,而是基于形而上的思想层面与形而下的笔墨工具层面,加之政治经济大背景下审美功能的转向,再辅以关键性的、具有号召力的人物推动等。而晚唐五代时期逸品画风的影响可视为墨戏产生的先导。可以说,墨戏是在北宋时期获得了它成长的土壤,思想、政治、经济、士阶层变迁、审美功能转向以及笔墨工具的变革等多个方面在这一时期形成的合力,共同推动了墨戏的产生。

一、“墨戏”的产生与普及:北宋“士”阶层变迁下人文精神的高涨

唐五代之后,中国人的尚武精神开始式微。公元960年,宋太祖赵匡胤在结束了五代十国拥兵自重、藩镇割据、武将跋扈的黑暗、混乱、分裂的局面后,吸取了唐朝因武将专权、内忧不断而走向覆灭的教训,以一整套的防弊政策来加强专制统治。宋太祖以收权、分权和重文抑武、以儒立国的方式来解除国家的“内忧”,其中重文抑武的政策直接改变了北宋士阶层的成分、数量与地位。北宋王朝大力抬高文官、士大夫的地位,推崇读书。宋真宗甚至作《励学篇》来激励天下人读书,大兴文教,抑制武事,推行“文官政治”。对隋唐科举制度的改革与完善是推行这一政策的基础,北宋统治者一改隋唐时期科举取士录取比例低,且为门阀出身的世家大族所垄断的局面,采取了限制权贵垄断科举的大量举措,为寒门学子提供了公平竞争与晋升的机会。北宋王朝取消了科举仕进的门第限制,“取士不问家世”[2],士农工商皆可通过科举考试的方式获得入朝为政的机会;同时为了这一政策的顺利实施,还通过多项举措防止营私舞弊等不公平现象的发生,这些正是隋唐时期新老士族凭借所掌握的政治、经济优势和稳固的社会地位而把持取士大权的一个重要原因。宋王朝也一改隋唐时期以推荐为主的进仕方式,官员中的绝大多数都是选拔自科举考试,在多种举措并行的情况下,公平性使得平民文人获得了入朝为官的机会,北宋的官僚体系逐渐形成了平民文人士大夫占据主导的趋势。他们多为寒门出身,没有显赫的家族背景与地位,也没有政治、经济的特权与资源,对于专制统治几乎构不成威胁,这也恰恰契合了北宋统治注重“防内虚外”的策略。因此,士阶层的成分、数量与地位发生了真正的变化,平民士大夫第一次在数量上占据了主导。

而对于科举进仕为官的文人士大夫,北宋统治者也是采取崇儒礼士的态度,将治国平天下的愿望寄托于士大夫身上,即“不得杀士大夫及上书言事人”[3]。“与士大夫共治天下”[4]是宋代皇帝许给士大夫的承诺。统治者对平民士大夫阶层的重视与倚重,对他们宽松、开明的政策保障,使得北宋的士大夫具有强烈的主人翁意识。因而在中国古代王朝中,北宋士人最具“治国平天下”的儒家精神和入仕的自主性与积极性。“以天下为己任”“忠君报国”的强烈责任感是其身上最为明显的共同特征,这正是源于他们在北宋王朝获得了强烈的自我身份的认同感。

同时受到道禅思想的影响,在士大夫阶层建构儒家“道统”的迫切需求下,融合道禅思想的“新儒学”——理学得以产生。随着理学的发展,它渐渐成了士大夫阶层的行动准则和思想依凭。北宋王朝所建构起来的理学大厦,其思想主干在于肯定天道的创造伟力,同时强调人的内在价值,将人格的高度完善、思想道德的提升,与宇宙的创造力融为一体。理与己一、天人之际是北宋时期理学的主要内容,而这一思想维度正是源于立足于士大夫的人格理想的建构与“治国平天下”理想的实现,只有这样才能保障士人对宇宙创造力、天人之际的体悟。南宋的朱熹以此为基础形成了对“天理”(与封建统治的制度合一)的绝对服膺,并通过格物致知的方式而实现对“仁”之至理的体悟而终成圣人。由此,在理学思想主导下,士人的胸次、人品、学问成了核心,而绘画受此影响,以士人的胸次、人品作为最高评判标准,以社会性、人格层面的标准取代了艺术标准。

在北宋,文人士大夫不满足于政治地位的提升,在文化繁荣的环境下,他们也在社会生活、艺术领域拓展自己的成就,彰显作为士人阶层的与众不同与脱俗风貌,而绘画就是文人士大夫在政事之余陶冶情操、发抒士气的产物。之后,随着科举仕进产生大量冗员冗官,文人之间出现了互相倾轧的党争,士人借此得以寓意抒怀、一浇胸中块垒。而“士人画”的说法在北宋提出,也正是基于上述政治历史背景。这里还需要提及北宋经济发展,尤其是商品经济的发展对士阶层所带来的影响。北宋时期土地国有制逐渐走向衰落,实行租佃制的生产方式,国家不再抑制土地的兼并,土地开始频繁地被买卖,地主阶级不再像以前那样占据优厚的政治、经济资源,“贫富无定势,田宅无定主”[5],使得原本的地主阶级内部之间升沉频繁,进而也威胁到了他们的政治、经济地位,而这时士庶的界限也基本消失,作为阶级的整体色彩明显增强。[2]然而,自下而上的进阶与提升是极其不易的,他们对于自身价值与能力有清醒的认识和自信,同时也忧心于退步或被染指的恐惧和焦虑。[6]所以他们始终坚持对高尚人格的不断追求和治国平天下能力的提升,维持自我身上的那股超凡脱俗的“士气”,而拒绝被“俗”气所浸染。这样的追求,体现在方方面面。在绘画领域,他们严辞抨击院体画工“无一点俊发,看数尺便倦”的未脱工气的特征,以高雅的旨趣与院体画工的俗气划清界线。可以看出,“士人画”得以产生,一方面是以苏轼为首的士大夫群体的建构新绘画规则的努力。另一方面,在一定程度上也可以认为是士阶层对于自身阶层纯洁性的维护,对于士阶层价值的维护,以及对于政治生活之余、对于反反复复的党争的无奈与无力的一种心理补偿。方闻认为:“在北宋末年,与职业画家同时崛起了一个新的业余士大夫艺术家阶层,由于他们不是受雇的画家,作品也不必听从顾主的支配,因此他们理解的绘画,不是叙事的或者创造宏伟图像的工具,而是内心视像与情感的一种表达,这是迄今为止,只蕴藏在诗里的东西。”[1]44正是这种“诗性”的表达使得士人与其他阶层划清了界限。门阀贵族士大夫因特权与官位的与生俱来和唾手可得,没有这样敏锐的洞察力,渴望去维护什么,更没有刻意去追求高雅趣味。这一差异正是源于北宋士阶层的变迁而带来的人文精神的高涨。

二、“墨戏”审美趋向的确立:苏轼“士人画”理论体系的构建

北宋王朝对文人的重视以及平民士大夫阶层的崛起,使得这个时期的人文精神空前的高涨。积极的入世态度、充分表达情感的空间,使得士大夫群体获得了充分的自主权。墨戏便是诞生在这样的时代背景之下,它具有政治经济以及士阶层的变迁的推动与铺垫,而晚唐以来非画之本法的逸品画风的出现,黄休复《益州名画录》中对“逸品”的推崇,郭若虚《图画见闻志》中的“气韵非师”等观点成为其诞生之前的先导。此时亟待一个富于影响力的轩冕之才振臂一呼,将墨戏从幕后推向台前。所谓“时势造英雄”,苏轼凭借其在士大夫群体中的号召力与名望,举起了“士人画”运动的大旗。笔者称“士人画”为一种运动,是因为“士人画”理论的建成与实践的高涨是文人士大夫群体共同努力的结果,甚至成了当时的思想潮流。与其说这是一场关于士大夫群体建立自己在绘画领域的主动权,与院体画分庭抗礼的尝试,不如说这是新兴的平民仕进的士大夫阶层为自身阶级争取话语权的表现。而苏轼所建构的“士人画”理论体系的核心便在于对“墨戏”的推崇,或者说将“墨戏”推上艺术舞台是“士人画”运动最为重要的成果之一。苏轼所建构的“士人画”主要包含着两重指涉:其一,它的绘画主体是“文人士大夫”群体;其二,这部分群体作画不同于专业画师及民间画匠,他们既不遵从皇家旨意也不为养家糊口,而是源于爱好而作画,常常以绘画为余事。

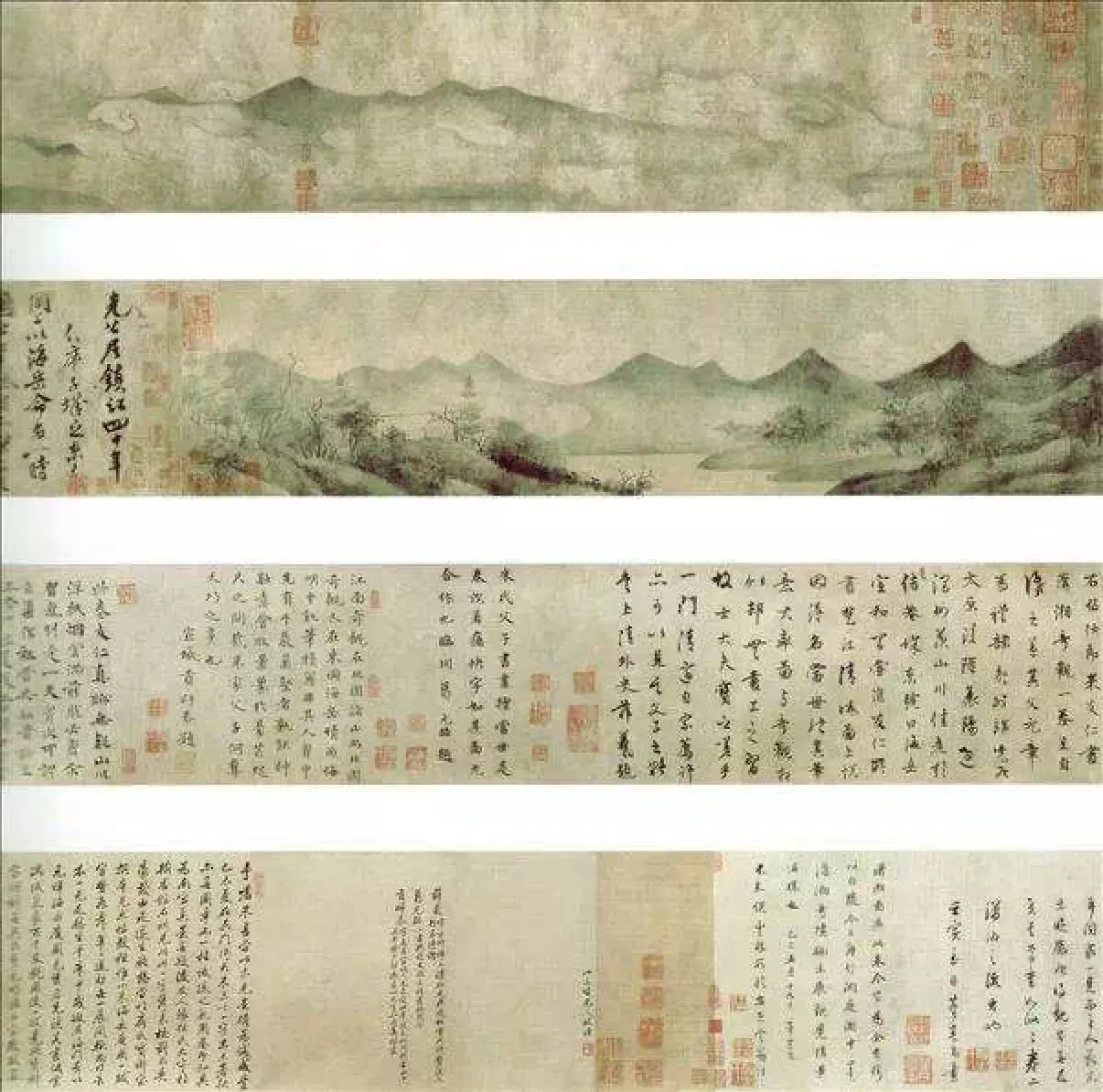

苏轼对“士人画”理论体系的建构,其言论零散地出现在他的诗文、题跋之中,尤其是见于他对表兄文同绘画作的评述之中。“士人画”理论的建构是与其对“蜀学”的传承、发扬密不可分的,浸润着“蜀学”之“道”“性”“情本”等思想核心,这也是苏轼建构“士人画”逻辑,即以“道”“性”论为基础而延展到画理之上,而为院体画家无可攻击的根基所在。苏轼的“蜀学”思想继承了老子关于宇宙生成论的观点,他认为“道”是最高的范畴,而运动正是有与无之间的联系者。其“士人画”理论中著名的“常理说”便是立足于“道”之上的。他认为“道”亦是存在于人的,具体表现为“性”,“情者,性之动也。溯而上,至于命,沿而下,至于情,而非性者”[7]。苏轼将情、命与性(道)相统一,推崇人的本真情感的表达,他认为“喜怒哀乐,苟不出乎性而出乎情。则是相率而为老子之‘婴儿’也”[8]。苏轼倚重于感性,提倡“性命自得”,推崇对本于人的自然性的人性之抒发与表达。这正是他的“士人画”理论中强调“寓意”“适意”“超越形似”等核心观点的理论依托,即“士人画”不同于“院体画”“民间画”的本质在于寓意遣兴,在于内在迫切需求使然,而无关乎自然主义的复制摹写,而这些正是源于“蜀学”的“情本论”“人性论”的观点。苏轼的另一重要观点体现在对“存在论”的阐发,他认为“物各有性,物性即自然”,自然即合理[9],强调展现鲜活的个性,而这也与其提出的“士人画”的特征——“诗画本一律,天工与清新”相吻合,“清新”即在于自然涌出、见出新意之意,这正是源于文人画家的“一物有一物之道”[10]。苏轼的“士人画”理论体系大致可分为三个维度。首先,从“士人画”创作层面而言,他认为“士人画”应该具有“诗化”“天工”“清新”的特征,在于打通诗、书、画三者之间的关联,由此“士人画”的主体应该是诗人画家,而士人画的创作即在于表现画家主体的“意”。同时苏轼推崇平淡、天真的风格,主张脱略俗气,这其实是在与院体画工划清界限。其次,从“士人画”的标准和边界而言,苏轼认为应该超越形似、遵循“常理”,超轶象外,“游于物之外”,这也是对欧阳修的“古画画意不画形,梅诗咏物无隐情。忘性得意知者寡,不如见诗如见画”[11]这一观点的继承。再次,从绘画功能而言,苏轼认为“士人画”以“适吾意”为旨归,重在对画家人品学问、胸次的体现以及性情的陶冶,由此他建构起以“人格批评”为核心的品评体系,颠覆了“画之本法”的规则;而他对“适吾意”的强调,也推动了绘画的功能由成教化、助人伦到向着自娱、友人相互酬酢的交际转向来。(图1)

孔六庆对苏轼“士人画”理论的总结颇为全面,他认为:“北宋士人画,以苏轼肯定的文同墨竹之人品画品统一为实践和理论的起点,兼以肯定传统功力深厚、作风不苟的士大夫画家,如郭忠恕、燕肃、宋迪兄弟、李公麟、王诜等山水、人物画家为士人画观念的中坚,继而以米芾‘墨戏’观的有力影响,形成了一个有理论、有实践,既重视继承传统,又重视开拓创造的有声有色的文人士大夫画派。”[12]苏轼以两套标准融入士人画的理论体系,如果说“画之本法”的评判标准在于对传统士人画法的重视以及对绘画性的肯定,那么“非画之本法”即开辟了“士人画”发展的一条新路,它对应的正是对于晚唐以来的“逸品”画风的肯定与总结。只是在苏轼的理论体系中,它不再叫做“逸品画风”而改称为“墨戏”,而这一部分成了后世“士人画”的精华所在,并影响了南宋院体画以诗意入画的新规范。虽然苏轼的“士人画”理论体系中“非画之本法”的墨戏理论尚未获得广泛认同,但它对南宋至清代墨戏的成熟与变革却是影响深远的。无论墨戏的风格、形式如何变化,但其自诞生之日起,延续到清代的率性、适意、不求形似、诗化的核心特征,即是从苏轼“士人画”理论体系中得以奠定的。

三、“墨戏”恣意挥洒式创作的实现路径:绘画工具与材料的变迁

《易》曰:“道形而上,艺成而下。”[13]如果说文人士大夫的理论建构与审美意识等是墨戏生成的内在动因,即指向了墨戏独有的法则与特征,使其得以从其他绘画类型中脱颖而出。那么,笔墨工具与材料的变迁、发展则为墨戏的这种创作方式与特征的生成提供了实现的可能。绘画材料与工具的演变反映着绘画思想的发展。同样,绘画新形式的生成也离不开作画媒介的推动,英国学者尼吉尔·温特沃斯说过:“在绘画中实现的造型元素的种类源于材料使用的方式。”[14]正是笔、墨、纸、砚等工具材料制作工艺的精进、理念的发展,画家恣意、挥洒式的墨戏写意得以成形。“墨戏”正是在独特的色料——墨,化合剂——水,特殊的基质——纸以及特有的造迹工具——毛笔及与毛笔产生同等效果的其他媒介共同合作下形成的。由此,思想意识与工具材料构成了墨戏形而上与形而下的内外生成因素。

(一)墨

如前文所述,“墨戏”因“墨”的凸显而生成,“运墨而五色具”是“墨”具有独立价值、登上艺术舞台的宣言。单纯的黑色开始具备浓淡枯润的变化,对墨的要求也由此提升。为了表现出五色,墨需要具备黝黑、细腻、有光泽、富有表现力等特性。由此,以“墨”为“戏”,一方面在于制墨技术的不断发展,另一方面在于对水的功能的发现与利用,水与墨融汇、化合而具有了无限的扩展能力与容纳空间。

墨戏能够挥洒自如、满足寄情寓兴的创作方式,很重要的一点在于作为绘画材料的“墨”能够浑融于纸上,使得纸墨相发,同时又能在毛笔浸染后不滞笔、不粘笔毫。墨的发展在古代经历了三个阶段,即汉代以前的矿物质石墨阶段,汉代至宋代为主导的松烟墨阶段,以及宋代产生、明清时期大盛的油烟墨阶段。而宋代是制墨的一个转折时期。这主要表现在两方面。一是五代末宋代初的李超、李廷珪(南唐人,本姓奚,后被赐予国姓李)开始以油作为原料来制墨,突破了以松树为原料而燃烧取烟的松烟墨传统,引导后世在此基础上改进油烟墨制作技术。二是对松烟墨技艺进行了重大改良,“徽墨”在宋代大盛,主要得益于李廷珪改进副料配方以及改进对胶(即一种制造优质墨的方法)技术所作出的努力。[15]206由此,真正意义上的优质松烟墨得以生成。同时,宋代也是制墨业大繁荣的时期,宋代抑武重文,极注重科举入仕,大大增加了对墨的需求;北宋时期商品经济较为发达,墨也由此流入了市场中,市场竞争中的优胜劣汰也刺激了对墨的需求,因而也刺激了墨的生产、制造。因此,墨戏在北宋时期诞生,与松烟墨制作技术的重大改良、桐油点烟制墨的滥觞、制墨业的发展繁荣等历史背景关联密切。

松烟墨是通过烧松枝取烟和胶制造而得的墨,其技艺的进步促成了宋元时期以表现墨戏山水题材为主导的绘画实践。优质的松烟墨细腻不反光、内敛而沉稳,且深邃有厚度,适于营造纵深感、塑造苍茫萧远的绘画风格,适于表现米氏云山以及赵孟頫及元四家的山水墨戏。而滥觞于北宋、在明清时期大放异彩的油烟墨,源于以动植物油(即桐油、松脂油、清油、猪油等)精炼成烟,和药拌胶捣制而成。这种墨因为以油脂为原料,因而富有光泽、乌黑发亮不滞笔、显姿媚、催渗透且胶性较重[16],适于表现明清时期大写意墨戏花鸟生机勃发的状态与风格。

上面提及的“墨”,作为绘画材料与工具而言,它是墨戏使用的主要媒介,而下面谈到的“墨”,或者说是“水墨”更为妥当,则是基于墨与水化合而产生的无穷变象而言,而这一点是基于“墨”作为媒介而具有的特性与功能而生发的。钟孺乾在《水墨变象》中谈到“水是变因”[17],水使得墨在纸上呈“戏玩”之态、上演不可穷尽的一出出好“戏”,即在于无色无味透明液体的水能承载墨色而不干扰其视觉品质,故此可以数次的堆叠而不改变其原有的迹象;水混合墨的用量多少影响着迹象的样貌和品格,水多则氤氲扩散、消于无形,推动着墨在纸上不断延展,直至无限;水少则使得笔墨枯涩凝滞,墨色浓重、醒目……它在黑与白两个色阶的极端上,生发出了无数种变化,“水”正是“运墨而五色具”的核心所在。可以说,对于墨戏以及其他水墨画而言,参悟了用水的法门就可以游刃有余地驾驭墨法,而“气韵生动”“氤氲磅礴”这些与中国哲学精神相关联的审美效果,正是得益于水的融入而使墨色产生了不同色阶、层次的变幻。同时,水历时会挥发,所以干湿程度的掌控成了画家的一个重要功课。如何控制水、何时加水,不同画家的选择是不同的,也由此呈现了不同的变象。同时水的清浊也影响了迹象的状态和形貌。墨戏以墨而为戏,因墨而成戏,其实枢机正在于“水”。破墨、泼墨等墨戏中常出现的墨法,以及通过渲、烘、染等技法而营造的淋漓、富于变化的效果无不是依托于水的重要作用,如米氏的云山墨戏,便首先在纸上铺水,将纸打湿,待到半干而未干之时,再用水量不同而混合的不同墨色,反复积染,从而形成烟云掩映、朦胧缥缈的艺术效果。

(二)纸

墨戏得以成“戏”在于“纸墨相发”,如若纸墨二者相互分离、不可融汇,那么水墨写意便无从谈起,墨戏富于变化、追求奇崛、即兴写意、恣意挥洒等特性,便更是无的放矢了。由于墨戏萌芽于“水晕墨章”“运墨而五色具”的唐五代时期,它与作为绘画材料的“墨”显然是不可分离的。但更为重要的是,水与墨化合之后需要一个承载它的“载体”,使走笔落墨的不可控制与偶然效果得以纷呈迭出,进而产生种种变象而实现、成全画家心中所要表达的“意”。“纸”即墨戏得以自由表现、自如挥洒的“大舞台”,因其极强的吸水性,极佳的润墨性能和它自身的不稳定性(指生纸),并依托于蘸墨取水的多寡、性质的不同,好戏就这样拉开了帷幕。

中国绘画从绢为底到纸为底经历了上千年时间,而纸的性能也是从麻纸的枯涩粗疏、难以推墨,到随着技艺的进步、原料与配料的更迭改进,改成渗水性好、受墨敏感、洁白柔韧的皮纸(其中以宣纸为上)。在这个过程中,宋代恰好又是一个重要的转折,这主要得益于文人画家观念的更新与需求的变化。从五代宋初始,皮纸代替了麻纸成为用纸的主流,《中国绘画全史》记载:“古画本多用绢,宋以后始兼用纸……”[18]宋代既是绘画底子以绢为主导转向兼用纸底、且纸底开始趋于主导地位的变化期,同时也是纸质发生重要变革的阶段。

纸自汉代发明直至五代两宋以来,均是以麻(麻纤维)作为原料,麻纸纸质粗疏、“缓肤饮墨,不受推笔”[19],同时由于造纸技术水平较低,不为画家所广泛选择,因此在五代两宋前,绢始终占据主导。至于隋唐时期几已达到顶峰,绢质越发细腻,满足了画家在工笔画创作中对于赋色鲜艳、线条明晰、层层涂染、层次分明等标准的需求,适应了工笔画以及工笔意写画的发展。皮纸入宋以来被广泛使用,麻纸退出了绘画艺术舞台。皮纸即采用韧皮(如楮皮、桑皮、藤皮等)纤维为原料制成的纸张。因此,纸也有“楮先生”的别称,其质地更为洁白,柔韧性高,受墨性好,适于运笔而在宋代被大多数文人画家所选用。北宋晚期米芾、米友仁以其独特的作画兴趣与需求,影响了时人的绘画用纸的观念。赵希鹄在《洞天清禄集》中记载米芾作画:“纸不用胶矾,不肯于绢上作一笔。”[20]米芾作画用纸而不用绢,而且他的纸还不用胶矾。在造纸过程中,加胶矾是生纸变为熟纸的一项重要技术,即在纸浆中加入胶矾。米芾偏爱不用胶矾的纸,即其用纸具有未经加工的生纸性能。虽然在唐代便有生纸、熟纸的区分①宋代邵博在《闻见后录》中记载:“唐人有熟纸,生纸。”转引自赵权利:《中国文房四宝小史》,中国长安出版社2015年版,第75页。,生纸即未经其他方法加工的纸,但当时尚未用于绘画领域中。米芾所用的应是半制品的生纸,它具有水墨接触后便向四周扩散、墨的干湿浓淡尽显、轮廓与界限模糊等墨晕效果。它同明清时广泛使用的生纸具有类似效果,与熟纸所具有的收敛水墨、不渗化的效果截然相反。同时,米芾不选择绢本作画,缘于绢的渗化、掺和效果不强,且绢过于轻薄而无法呈现水墨渗沁、延展的形迹效果。米芾之子米友仁尝题《潇湘奇观图》云:“此纸渗墨,本不可运笔。仲谋勤请不容辞,故为戏作”,“羊毫作字,正如此纸作画耳”。[21]189(图2)可见纸的渗化性能及与笔与墨的关系,在当时已然受到了关注。他们“云山墨戏”中的“信笔为之”“意似便已”,正是作画观念的改变、对工具材料的尝试而获取的成功。从工整细密到大面积水墨积染,这是对质料稳定、笔墨清晰的作画观念的一次重大颠覆。虽然生纸在宋代并未产生,但是米氏父子的尝试开启了后世用半制品的粗生纸作画的传统。蒋玄佁在《中国绘画材料史》中谈到,南宋时期半制品的生纸已经获得较为广泛的使用,到了元代半制品粗生纸得到广泛应用,这与米氏父子的实践不无关系。米氏父子的墨戏实践似乎已为生纸的普及蓄势。如果说皮纸取代麻纸丰富了水墨表现的语言,那么生纸的广泛使用则促成了大写意画法的产生,尽显泼墨淋漓、汪洋恣肆的效果。

图2 《潇湘奇观图》,米友仁(1074—1153),南宋,纸本墨笔,19.8×289.5 厘米,北京故宫博物院藏

(三)笔

“墨”得以成“戏”,还需要借助“笔”作为媒介。对于中国古代绘画而言,笔墨是不可分离的,一定程度上说,“墨”是在“笔”的操控之下得以生发变幻万千之象,放弃硬笔而使用软笔是古代中国自先秦以来的选择,毛笔的使用似乎在久远的公元前时期就已为宋代墨戏的产生蓄势与奠基。

毛笔在先秦时期便已普及使用。[15]59但先秦时期的制笔方式较为简易、粗糙。在秦汉时期,制笔形制发生了根本性变化,为后世毛笔的制作奠定了基础。即一改先秦时期笔头与笔杆相分离的制笔方式,将笔杆一端掏空,笔头的一部分塞入腔体之中,笔杆与笔头得以融为一体,从而规避了毛笔易分叉、储墨功能差等问题。随之,披柱法①披柱法:坚硬的毛作毛笔笔头的中心,形成笔柱,外围覆以较软的披毛,如“鹿毛为柱,羊毛为披”。的出现,使得毛笔笔头更富弹性,蓄水量也明显增加,硬毛为柱(或心),软毛为披,这项技艺延续了毛笔制作历程千年之久。从作为绘画工具的毛笔角度来说,北宋时期墨戏产生,是缘于一个历史契机的促成与推动,这个契机的产生正是基于披柱法技艺的日益成熟及由此推动的对毛笔形制的革命性改造。

迨至魏晋南北朝以及隋唐时期,产生了早期的兼毫笔。魏晋南北朝时期韦诞将兔毫和青羊毫两种毫料兼用于一支笔中。隋唐时期,为了适应精工细琢、赋彩华丽的宫廷绘画需求,兔毫笔头、短锋粗杆[15]144的宣笔②宣笔即安徽宣州等地所产的毛笔,主要以兔毛为毫料,促进用笔的曲折、刚劲。见参考文献[16]。成了画家们的主要选择。它使得线条的表现刚劲、明晰且曲折回转自如。相比于隋唐时期的工笔画主流,中晚唐时期水晕墨章时代的到来以及早期逸品画家泼墨、破墨山水画的兴起,呼唤着毛笔形制的又一次改造。而这样的努力在唐晚期已然产生,长锋笔的出现便是证明。它颠覆隋唐主流的短锋宣笔而加长了笔锋,笔锋延长促使绘画与书写更为自由,笔锋加长意味着笔着墨的层次变得更为丰富,笔触纸面的角度、面积更为丰富与灵活,从而满足了水墨画注重洪润、泼洒的需求。然而长锋笔仅仅改变了毛笔笔头的锋长,这种改造的质的飞跃迨至北宋时期才真正到来,从而为墨戏大开方便之门。唐五代至宋初期的宣州诸葛氏家族是当时的制笔名家。五代时诸葛氏在长锋笔、披柱法的基础上创制了三副笔(也称“长锋柱心笔”),使贮墨更为丰富。到了北宋时期,三副笔开始向着无心散卓笔过渡。这次过渡可以说是一次质变,无心散卓笔的关键正在于“无心”和“散”。如果说披柱法的核心在于“有心”,无心散卓笔则是直接去掉了以硬毫加柱心的步骤,直接以单种或两种毫料混匀之后直接散立扎成,故而它是“无心”的。无心散卓笔极大地扩展了着笔蘸墨落于纸的范围,笔头柔软、富于变化、含墨性能好且不易松散开来,不同于三副笔的“笔锋虽尽,而心固圆”[22],无心散卓笔因技艺的精进而无需用笔心来固定笔形,从而适应了宋代书画纸幅增大以提肘挥洒的需求。毫料在北宋也有了变化,在晋唐时期笔头主要以兔毫为主,北宋时期则流行羊毫与兔毫合制的“二毫笔”[21]188,羊毫较兔毫质地更为柔软,触纸后产生的变化也更为丰富,便于画家的创造性挥洒。无心、长锋、熟软虚散、笔头深埋、贮墨量大成了无心散卓笔的主要特性,因而为当时文人墨戏画家苏轼、米芾等所喜爱。它对画家们充分利用运笔方式和水分墨量的变化,促进线条性质和墨彩墨韵的丰富多样性,提供了新的可能。[21]188

无心散卓笔自北宋之后一直延续至明清,取代了秦汉至唐五代时期主导的有心毛笔。南宋之后,羊毫和无心散卓笔盛行。至于元代,由于画家们对“写画”的强调,对“尚意”审美理想的追求,长锋羊毫笔盛行。明清时期的无心笔则选用不同毫料相互杂间不作分层的杂扎形成。总而言之,北宋奠定了无心毛笔的形制后,后世均在此基础上进行技术、配料的精进,使之更为柔软、提升其吸墨性能,便于画家书家的挥毫泼墨。从米芾的烟云掩映到元四家的萧散简远,到明清时期的泼墨大写意,从毛笔的角度来说,这也正与墨戏的整个发展脉络相适应。

另外,对毛笔的改造、泛化甚至弃笔不用也是画家在墨戏用笔时的一个重要方面。如秃笔的使用,代表性墨戏画家徐渭便曾在其墨戏中运用锋颖磨损的毛笔,即“尚有旧时书秃笔,偶将蘸墨点葡萄”,以追求特殊的艺术效果。而将笔泛化、弃笔不用更是在画论关于墨戏的记载中多次出现,如米芾作画使用纸筋、蔗渣、莲房,张璪以手摸绢素,陈容脱巾濡墨,高其佩以手指代替毛笔……甚至还有以足履踩踏、泼、吹等奇异的手法取代笔作为媒介。无论是对毛笔的改造,还是将其泛化甚至完全放弃的实践,实际上都适应了墨戏即兴作画的需要。画家兴到之时往往手边无笔,便用其他物品替代。其实统而言之,这些看似奇异的工具、手法都是借鉴了毛笔尤其是无心笔的特性与生发的效果。正是在墨戏工具材料中“笔”的使用这一点上,凸显了墨戏游戏、戏玩、不正规的特性,适应了画家随心即兴的挥洒需要。换言之,对墨戏而言,“毛笔”以及与“毛笔”功能效果接近的其他替代物,仅是为了追求“适兴寄情的自由不拘”的媒介,至于它是不是毛笔,形制与毫料如何,都变得不那么重要,只要帮助纸墨相发而后达到变象的效果即可。

也许是笔、墨、纸的发展变化刺激了文人画家选择墨戏的创作方式,也许是文人画家在观念上产生了新的审美趣味与新的需求,从而推动了笔、墨、纸向着他们渴求的方向发展。这是一个相互促进、相互推动刺激、相互影响的过程,正是缘于画家需求与绘画材料、工具之间这样一种互相成全、生发的关系,墨戏才能够生成、并不断更新,从而始终展现着常变常新具有生命感的面貌。

小 结

综上所述,本文从思想动因、工具材料因素及其理论建构三个维度对墨戏的生成背景与原因进行了探析。北宋士大夫与天子共治天下,获得了充分的自我身份认同感。这种源于地位与价值感的提升而带来的人文精神的高涨和自我意识的觉醒,使得士大夫阶层在各个层面尝试去建构自己的圈子,这也可以说是对自我领地意识的维护。绘画尤其是画工画、画匠画,向来为文人士大夫所蔑视,而以苏轼为首的文人士大夫开始建构自己的绘画语言——从目的功能、艺术要求、风格境界要求上,他们都以“士气”为基础,颠覆过去的绘画规则并建构新的绘画语言。这场“士人画”运动明确了士大夫的画作以自娱为审美功能,打破了画工画为皇室服务的“凡作一画,必先呈稿本”[23]的命题式作画目的;在艺术追求上强调不拘于形似,同时得其“常理”,在于“得之象外”;在境界的追求上,以苏轼为首的“士大夫”群体推崇通过水墨而表现出来的“简古”“清新”“澹泊”“平淡”之意境,直接影响了宋元时期墨戏山水以追求萧散简远的意境为旨归的审美趋向。这些都是以“墨戏”来作为载体得以实现的。无论是苏轼、文同、黄庭坚,抑或是米芾他们,均在强调笔墨游戏、信笔为之、自娱而已、不谙技巧为荣的墨戏,也就是说“士人画”的理论是以墨戏作为载体得以落实的。同时,作为绘画工具和媒介的笔、墨、纸均在宋代实现了各自制作工艺与形制上的质的飞跃,以墨为戏的墨戏因此得以更为自由地施展。由此可见,墨戏在北宋的生成具备了充分的条件,而在北宋时期所建构的与墨戏相关的理论,始终得以传承与延用,尤其是成了董其昌“南北分宗”的理论源头。

——士大夫的精神世界