禅宗美学对美国战后艺术创作方式的影响

李 阳

(营口理工学院 基础教研部,辽宁营口 115000)

“二战”之后,美国纽约取代了法国巴黎成为新的世界艺术中心,美国战后艺术呈现出迥异于西方传统艺术的独特性。这种独特性既体现于表现主题,也体现于创作方式。战后艺术家从禅宗美学中获得灵感,充分强调创作过程中的随机性、过程性以及极简手法,使艺术作品不再是静态呈现,而是展现出创作行为的偶然性与过程性。这些独特的创作方式构成了美国战后艺术的标志性特征,也为西方当代艺术发展指明了方向。

一、禅的般若直观与随机性创作方式

20世纪中叶以后,美国战后艺术家开始强调艺术创作中的随机性,艺术作品不以表现特定主题为目的,战后艺术家惯用的创作方法是以无意识为先导进行艺术表现。美国抽象表现主义代表画家杰克逊·波洛克谈到他的“滴色画”时指出,“我绘画时不用素描稿也不用速写……一旦进入绘画,我意识不到我在画什么……那是一种即发性的东西……只有在完成之后,我才明白我做了什么”[1]9-10(图1)。这种即发性的、充满偶然因素的创作方式在美国战后的音乐、舞蹈、绘画等艺术中均有突出体现,美国战后艺术家对禅宗思想的认识与此有着直接的关联,战后艺术创作体现出禅宗直觉观照的影响痕迹。

图1 杰克逊·波洛克在进行“滴色画”创作

艺术创作是一种兼具感性与理性思维特征的创造性思维活动。在创作过程中,创作主体从特定的审美感受和体验出发,运用形象思维按照美的规律对生活素材选择加工、概括提炼,构思出主客观相交融的审美意象,并运用一定的材料媒介呈现审美意象。在文学作品中作家需要运用理性思维将语言有序地组建为能够准确表达思想内涵的语段篇章;在绘画艺术中画家则需要运用理性思维进行画面构图、色彩搭配等。也就是说,在西方古典艺术中,艺术创作通过理性思维将艺术作品的审美特征有序呈现。即使立体主义、超现实主义等艺术流派力求使作品呈现出与理性相悖的荒谬性,也同样受控于创作主体的理性思维,是理性思维之下的特殊表现手法。

“二战”之后,西方古典艺术创作中的理性构思在战后艺术创作中隐匿了,艺术以非理性的随机方式完成。理性思维的隐匿与美国战后艺术家对东方禅宗思想的理解有密切关联。在禅宗的观念中,人的内心是宇宙万物的本源与基础,若要达到澄明通透的禅悟体验,就必须超越主客二分的理性思维模式,以世人本自具足的本心来直觉观照,禅宗将这种基于本觉自性的直觉观照称为“般若直观”。《六祖坛经》里面提到“菩提般若之智,世人本自有之”,世人若要寻得自在解脱,就必须“以智慧观照,内外明彻,识自本心,若识本心,即是解脱”,所以禅悟体验本身乃是一种基于内心的生命体验和审美体验。禅悟体验具有不可言喻的性质,是一种独特的个体体验,这种体验的达成需要一定的契机,同时也具有一定的随机性与偶然性,并非理性思维的逻辑攀升所及。在禅宗公案的机锋与棒喝中,禅师接引弟子的方式往往是在特定情境之下帮助其打破固有的理性思维模式以达到开悟境界。

在20世纪中期美国社会的禅宗热潮之下,禅宗思想在美国战后艺术界颇为盛行,通过参禅的亲证体验,艺术家认识到理性思维在获得开悟以及审美体验中的局限,真正的开悟只能存在于内心的知觉体验中,通过对自心本性的直觉观照达到澄明透彻的内心境界。艺术家将这种认识运用到艺术创作中,刻意规避艺术创作中的理性思维,让内心的直觉体验以无意识的随机方式呈现出来,以即发性替代规定性,以无意识手法替代精确构思,使艺术作品呈现为一种个体性的内在知觉体验。

图2 杰克逊·波洛克,《薰衣草之雾》,1950年,布面油画

音乐家约翰·凯奇以及抽象表现主义画家杰克逊·波洛克率先在艺术创作中强调随机性。凯奇以声音的自然属性代替创作者的主观性,以机遇和不确定为原则让声音以自在的方式存在,以此颠覆传统音乐的创作方法。画家波洛克则将颜料以泼、洒、滴等即兴方式绘于画面,甚至让颜料自然流淌形成独特的艺术效果(图2)。他认为无意识的随机性是艺术创作的重要方面,在观赏随机性绘画作品时也会有很多无意识的东西显现出来,可以说,战后艺术家所描绘的是客观对象在他们身上唤起的感受,以此创造出一种艺术情态。

在《音乐的未来:信经》一文中,约翰·凯奇直言自然界中的一切声响以及声响的随机组合都可以看作是乐音,宣称音乐乃是声音的组合。凯奇基于禅宗思想形成的艺术观念对美国战后艺术的影响是巨大的,当时纽约艺术家俱乐部的大多数艺术家都受其影响。偶发艺术主将阿伦·卡普洛受到凯奇的影响,将偶发艺术演绎为以随机性和偶然性为特点的即兴创作,他指出,“偶发艺术没有预先的构思……人们不可能确切地知道下一步将发生什么”[1]67,“艺术家的工作是表现内在的世界——换句话说——是表现活力,运动以及其他内在的力量”[1]8-9。1962年卡普洛在格林威治村布利克大街上一间旅馆的废弃院子里创作并上演了著名的偶发艺术作品《庭院》(图3)。《庭院》展现了一个女神升天的现代寓言,作品中一位十几岁的女孩身穿睡衣,携带一个高音鸣叫着最新点击数的电晶体收音机。在表演片段中,她慢慢地从观众中走过,一路向前,然后慢慢地爬上矗立于庭院中央25英尺高的类似于山的雕塑梯子;另一名表演者在高台上骑着自行车慢慢地转圈;醒目的呈奶酪饼造型的狗仔队在一个气垫床上摄影,女孩随后被另外一座山淹没,她从顶端缓慢下来,整个表演就此结束。卡普洛认为,在偶发艺术中一切都是随机的、偶然的,整个创作过程意随心运,兴尽为止,而观赏者内心感受到的就是他应该得到的感受。

图3 阿伦·卡普洛,《庭院》,1962年,偶发艺术

大体而言,美国战后艺术对随机性创作方式的强调直接或间接地受到禅宗般若直观的影响。一些前卫艺术家通过自身的禅修经历亲证般若直观下的禅悟境界,继而在艺术创作中进行演绎,而另一些艺术家则通过约翰·凯奇等人对禅的阐释以及作品中的禅意间接接受了禅宗思想。但无论何种方式,禅的般若直观最终在战后艺术创作中都得到了借鉴和化用,对随机性的强调成为战后艺术创作方式的鲜明特征。

二、禅的当下体验与身体为媒介的过程性创作方式

在战后艺术中,对创作过程的强调超过以物质形态存在的作品,艺术创作过程本身即是整个作品的内涵与价值。这种着意于过程性的创作方式在先锋音乐、行为艺术、概念艺术等前卫艺术样态中均有不同程度的体现。从某种程度上来说,这种创作方式得益于美国战后艺术家对禅宗强调当下直觉体验的理解与借鉴。

在西方传统艺术中,艺术作品是以固化的物质形态存在的。艺术创造是依照一定的审美理想、审美观念以及审美趣味,按照“美的规律”把生活中零散的审美体验组织起来,从而形成新的审美体验,并且把它固化为一定的物质形态过程。换言之,艺术创造是把创作主体内心复杂而独特的精神内容转化为艺术形象,以物质形态存在的艺术作品是艺术创作的目的和结果。西方传统艺术中的绘画、雕刻、建筑等艺术样态均通过精神内容与物质形式的融合展现艺术的审美价值。然而,战后的行为艺术、概念艺术等新艺术样态颠覆了传统的艺术定义。以行为艺术为例,艺术家以现实本身为介质从事创作,赋予身体动作一定的时间长度,如此一来,创作行为本身成为客体作品,创作行为的结束即是作品的终止。与传统绘画以及雕塑等艺术形式相比,行为艺术凸显了艺术行为过程中的意义,注重艺术行为过程的审美体验而不是作为结果的作品客体。

图4 白南准,《头之禅》,1962年,行为艺术

战后艺术创作中身体成为重要的感知媒介,行为艺术家以自己的身体来达到与观众以及环境之间的对话交流,可以说,创作过程中此刻当下的直觉体验是行为艺术的全部内涵所在。这种新的艺术创作方式与战后艺术家对禅宗思想的理解有千丝万缕的联系,禅宗美学对美国战后艺术家产生巨大吸引力的重要原因是它对人生存在的本体论层面的审美观照。作为中国本土化的佛教思想,禅宗的出发点与归宿点在于现实人生,与佛教将人的解脱之道指向彼岸的西天极乐世界不同,禅宗将悟道与解脱最终指向人的生命存在与现实生活。禅悟不在别处,就在“挑水担柴”的日常生活之中,禅乃是在现世生存中寻得生命境界的解脱与超越。因此,禅宗关注当下的直觉体验,认为当下的生命体验是我们存在的基础。六祖慧能主张“举手投足,皆是道场”,马祖道一禅师提出“平常心是道”,赵州从谂禅师叫人“吃茶去”的公案等都体现出禅宗提倡世间法的特性,将修行贯穿于现世生活中,强调伦常日用与当下的直觉体验。禅宗对当下直觉体验的强调对美国战后艺术家影响至深,小野洋子、白南准、马丽娜·阿布拉莫维奇等艺术家对此深以为然,并通过艺术创作进行积极演绎。艺术家白南准受到约翰·凯奇的深刻影响,他的系列作品透露出浓厚的禅宗美学意蕴,并且常以“禅”字命名。1962年白南准表演了名为“头之禅”的行为艺术(图4)。该作品的整个创作过程以拉·蒙特·扬的音乐为指引:表演者白南准首先在纸上画一条直线,然后他用黑色墨汁和红色番茄汁混合作为墨水涂在自己的头发上,以头为刷子,靠身体的移动在纸上书写,这种粗糙的笔触与禅宗书法极为相似。在整个创作中,艺术作品并非最终书写成的图画,而是由书写动作构成的当下体验。血红色的番茄汁与黑色的墨汁混合在一起,对人性以及人性深处的脆弱进行了巧妙的隐喻。这是一次成功的行为艺术表演,白南准以身体为媒介显现了一种简单却惊人的禅意。

图5 小野洋子,《切片》,1964年,行为艺术

艺术家小野洋子于1964年在美国纽约卡耐基朗诵厅首次表演了行为艺术作品《切片》(图5)。在表演过程中,小野洋子衣冠整齐地盘坐在舞台中间,现场观众被邀请依次走上舞台,用剪刀任意剪下她衣服的一部分,直到最后一名观众剪下她的一块衣服,这件作品也宣告完成。在这样一个创作者与欣赏者相对的艺术空间里,用剪刀剪开衣服的动作极其寻常、平淡无奇,但是艺术的张力就在这种剪与被剪之间形成,艺术作品呈现了观众与创作者深切的当下直觉体验,也将关于人性的思考留给观众。正如艺术家马丽娜·阿布拉莫维奇所言,是禅宗对生命的内观和觉悟为行为艺术提供了创作的灵感与深度,使行为艺术家认识到“艺术家的使命即是不断体悟并且不断呈现,通过禅修实践,艺术家在提升自身的内在体验,然后将自身的感悟通过艺术行为传递给观众”[2]。

可以说,禅宗对当下直觉体验的强调为美国战后艺术创作提供了灵感和启发,引发了战后艺术家对创作过程本身的关注。以行为艺术、偶发艺术为代表的战后艺术样态将创作行为的整个过程视为艺术作品,创作结束即是作品的完结。对战后艺术家而言,艺术追求的不再是实体性的作品客体而是转瞬即逝的艺术体验,正是通过过程性的审美体验将艺术的价值呈现出来。

三、禅的“于相而离相”与极简主义创作方式

在战后出现的色域绘画、硬边绘画以及极简主义景观设计中,简约至极的作品形态成为突出的风格特征,极简的创作手法被罗伯特·雷曼、艾德·莱因哈特、巴内特·纽曼、理查德·塔特尔、彼得·沃克等大批美国艺术家推崇。极简主义创作方式的盛行,与战后艺术家对禅宗思想的理解有着密切的关联,更是他们通过艺术创作诠释禅宗美学境界的集中体现。

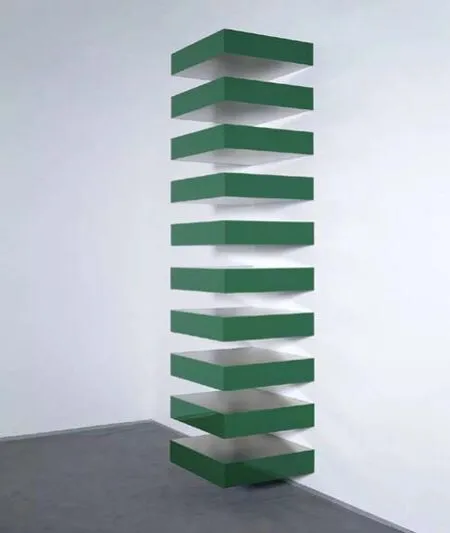

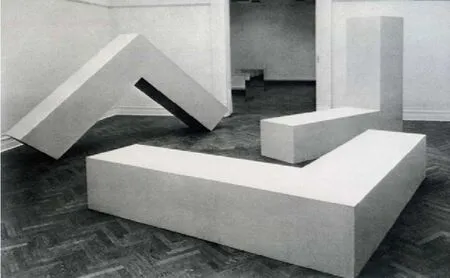

战后艺术家以极简主义手法摒弃形式上的繁复,注重精神境界的传达。极简主义的创作方式强调对艺术表达内容和手段最大程度的削减,由此产生强烈的视觉震撼进而直达艺术的本质。换言之,极简主义创作方式是去掉任何艺术创作中多余的装饰,仅以最基本的表现手法阐发最精深的艺术内涵。前卫艺术家这种重神韵轻形式的观念得益于禅宗美学的启发,禅宗强调“道由心悟”,在禅的观念中开悟乃是一种内心的直觉体验。相比之下,一切外在的形式以及语言逻辑都微不足道,故而提出“不立文字”的主张。但禅的修行无法做到尽离文字,于是禅宗采取“于相而离相”“于念而离念”“不在声色又不离声色”的修行方法,这种既不执着于生活现实又不偏离于生活现实的参修实践,反映在中国古代艺术创作中,形成了“不离不即”的艺术思维,即艺术创作不刻意执着于外在形式,甚至要从种种外在形式的束缚中解脱出来。在与禅宗的接触中,艺术家艾德·莱因哈特对此感触至深,他甚至参照禅的表述方式对艺术提出了12条极简主义准则:“无纹理、无笔触、无构图、无形式、无线条、无色彩、无明暗、无空间、无时间、无尺寸、无运动、无对象。”[3]莱因哈特用一系列的否定试图削减艺术的外在形式要素,通过简练至极的画面效果将观赏者引入到沉思与冥想的状态中,进而获得审美的愉悦与精神的超脱。实际上,这种对精神境界的追求也是热衷于极简主义创作方式的艺术家们的共同旨趣。马克·罗斯科的绘画作品、唐纳德·贾德的方形铝块系列设计作品(图6)、罗伯特·莫里斯的雕塑作品(图7)都将艺术形式的精简做到极致,将理性与克制的力量全部压缩在极简的艺术形式中,从而使作品蕴藏巨大的能量与张力。极简的作品形式能让观赏者沉浸于此并引发深刻的思索,正如唐纳德·贾德指出的,只有在把事情做到很简单的时候,意义才容易浮现。

图6 唐纳德·贾德,《无题》,1967年,雕塑

图7 罗伯特·莫里斯,《无题(人形射线)》,1965年,雕塑

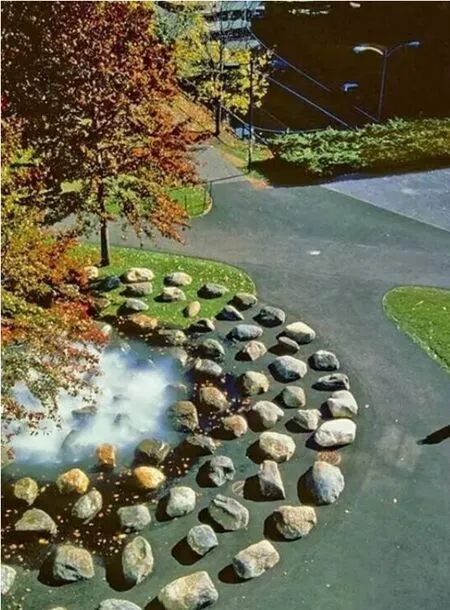

另一方面,战后艺术家通过极简主义创作方式开放作品的意象空间,以有限的艺术形式引发无限的审美体验。在西方二元论思维传统之下,有限与无限是无法调和的概念,然而在禅的观念中,有限与无限却是彼此相融相通的。禅宗认为,只要保持空明澄澈的心境,就能照见宇宙真如,由此泯灭了主与客、内与外等分别,有限与无限在澄明的心性中实现了相即圆融,有限即无限、无限即有限。东方的水墨画以及园林艺术深得禅宗思想的精髓,以有限寓无限的艺术意境是东方艺术的精华所在。水墨画常常运用以少见多、以有限寓无限的创作手法,画一片落叶而写秋意如杀,绘一片彩霞而呈天宇空阔。水墨画讲求虚实相生,“墨到为实,飞白为虚”,然而画作呈现的却是虚境不虚、空白不空的视觉效果,空白的处理恰恰开拓了画面整体的艺术空间,营造出含蓄无垠的朦胧意境。园林艺术更是如此,中国古典山水园林以及日本枯山水庭园擅于以有限的园林景观展现无限的宇宙空间,通过对自然元素的巧妙构思使景观物象传达出幽深淡远的禅味。极简主义艺术家从东方的水墨画以及园林艺术中获得了极大的灵感启发,在彼得·沃克、罗伯特·莫里斯等战后艺术家的极简主义景观设计中,作品所处的环境因素被纳入到艺术创作的整体考量之中,通过作品与环境之间的微妙关系开拓艺术空间,使作品呈现为一种意象空间,以有限的作品形式引发无限的审美体验,实现了人与自然、心灵与万物的和谐统一。彼得·沃克的作品《唐纳喷泉》对极简主义以有限寓意无限的创作构思做了极好的诠释(图8、图9)。与注重雄伟、整齐、庄严的西方传统规则式园林相比,唐纳喷泉借鉴了日本枯山水庭园的亲切小景式模式。仅以岩石和水为基本创作元素,用159块花岗岩卵型石块排成直径为18米的环形石阵,这些石头未经人工打磨,全部为经过精细挑选的天然石块。石阵是整个景观的核心造型,石阵中央的喷雾泉喷出的水雾弥漫在石头周围,形成自然而神秘的感官效果,随着季节的变换喷泉能够呈现不同的形态,夏季喷出水雾,冬季则代之以蒸汽。整体设计注重人与环境的交流,通过水、石头、雾气、虹等自然景观的营造以及变幻的灯光效果,以有限的形式诠释出自然谜一般的神秘特征,将观赏者带入朦胧缥缈的审美境界。

图8 彼得·沃克,《唐纳喷泉》(局部),1984年,景观设计

图9 彼得·沃克,《唐纳喷泉》,1984年,景观设计

总而言之,在“于相而离相”的禅宗思想启发之下,极简主义创作方式摒弃了形式上的繁复,最大程度地削减线条、色彩、明暗等要素,以少见多、以小见大,通过至简的形式传达作品的精神属性,在作品营造的开放性意象空间中,为观赏者提供无限的审美体验,将艺术作品与观赏者之间的交流对话提升至精神层面。

可以说,20世纪中叶之后禅宗美学思想在美国战后艺术领域的风靡,改变了美国艺术的样貌与走向,禅的精神广泛而深入地融于战后艺术创作之中,为艺术家带来了创作灵感与理论支撑。禅宗思想为美国战后艺术打开了一扇实现精神自由之门。