偶见端倪起而捉之

胡小龙

如果有人给许太学出一个选择题,让他在酒和画之间做出选择,他一定左右为难,正所谓鱼和熊掌皆我所欲也。酒助其胸次洒脱,醉里看世界;而在画中,他得以超凡,得以解脱,得以忘却红尘俗世。其实,在画里又何尝没有俗世?

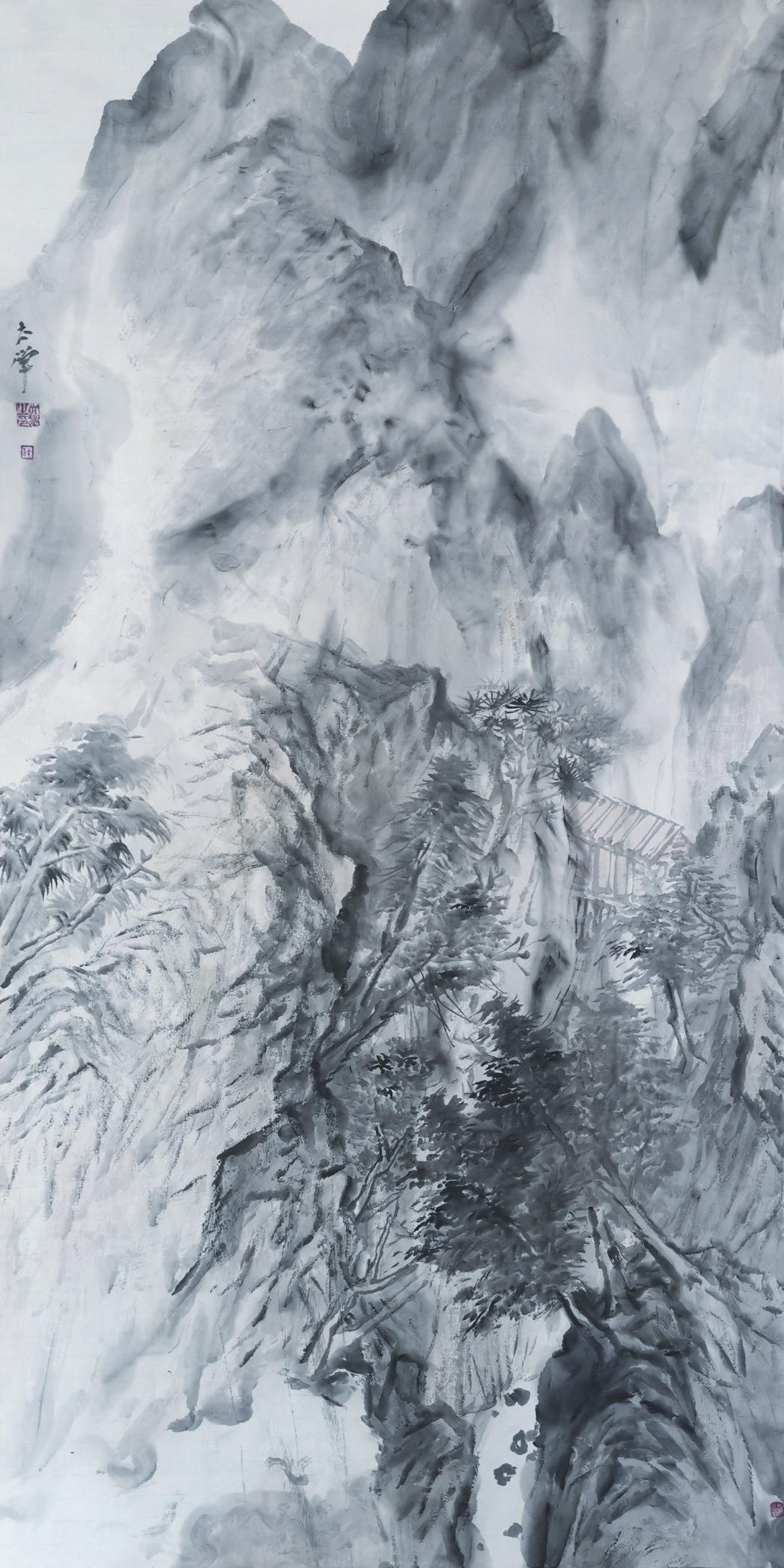

清代戴熙云:“画当形为心役,不当心为形役。天和饱畅,偶见端倪,如风过花香,水定月湛,不能自已,起而捉之,庶几境象独超,笔墨俱化矣。”此语正可描摹许太学经年累月穿梭于山野写生之状。无论是在高山大川,还是村头边角,他一旦觅得佳境,即伏笔挥就,乐在其中。阅其画卷,其所谓之“佳境”其实已去彼时之“自然”远矣。戴熙所云之“形”亦可谓今诸多学子所不能跳脱而出之“俗世”。不为“形”所役,乃是许太学水墨探索的常态,而画之“端倪”却是非沉浸于“自然”而不能捉之。

作画须先立意,所谓意在笔先。郑绩在《梦幻居画学简明》中曰:“然笔意亦无他焉,在品格取韵而已。品格取韵则有曰简古,曰奇幻,曰韶秀,曰苍老,曰淋漓,曰雄厚,曰清逸,曰味外味,种種不一,皆所谓先立其意而后落笔。而墨之浓、淡、焦、润,则随意相配,故图成而法高,自超乎匠习之外矣。……意欲淋漓,笔须爽朗流利,或重或轻,一气连接,毫无凝滞。墨当浓淡湿化,景宜新雨初晴,所谓元气淋漓障犹湿是也。……意欲清逸,笔简而轻,轻中有力,交搭处明白简洁。景虽少,海阔天空。墨以淡为主,不可浓密加多。”太学之水墨,以“品格”胜,亦多“淋漓清逸”之作。这或与二者有关:其一,太学身处南方润泽多雨的十万大山,一年四季,开门即见郁郁葱葱,非爽朗流利而不能至也。其二,正所谓“文如其人,画亦有然”,太学的笔墨之外自有一种宁静淡泊之气。这是历经生活的艰难困苦孕育而成的品行,太学其性豪爽而又多“率真”,从不在画面上故作“苍老”之态,因此其作亦可置入“淋漓清逸”之品。

清末松年在《颐园论画》中曰:“余苦殚学力,极虑专精,悟得只有三等妙诀:一曰用笔、一曰运墨、一曰用水;再加以善辨纸性,润燥合宜,足以尽画学之蕴。”余以为,此三等妙诀,最难者,用水也。而太学最擅长者,亦是用水也。其作画时从容不迫之“调水濡墨”状,至今仍传为佳话。清代张式在《画谭》中曰:“墨法在用水,以墨为形,以水为气,气行形乃活矣。”许太学以水为气捕捉墨色之“淡雅”,在水与墨的氤氲交融之中,甚至得意忘“形”。于是,学术界也难免有人也对其画作提出质疑。而正是因为存在质疑,方显其探索的难能可贵之处。而论其水墨之得意忘“形”,也绝非舍弃一切物象之“笔墨游戏”。在《梦幻居画学简明》中记载有:“白苧桑翁谓作画尚湿笔,近世用渴笔,几成骷髅。似此未免偏论。盖古人云:‘笔尖寒树瘦,墨淡野云轻。又何莫非法耶?未可执一端之论。故薄今人,何也?彼尚湿笔者,视渴笔成骷髅;其爱焦笔者,岂不议润笔为臃肿耶?好咸恶辛,喜甘嫌辣,终日诤诤,究谁定论?不知物之甘苦各有所长,画之温(按:应为湿)干各自为法。善学者取长舍短、师法补偏,各臻其妙,方出手眼,毋执一偏之论,而局守前言也。”此语或值得深思,作水墨画,固然应缘各物之“理”,而施以不同之法,但亦不可拘泥于“成法”,亦不可因一己之好恶,而“终日诤诤”。许太学接受了传统的花鸟画与山水画技法的严格训练,在其目前的水墨探索中,其它诸多“品格”与“笔法”,非不能为也,是不为也。他或采“自然”之“形”,或不拘守藩篱之“形”,皆以其“品格”取韵,以其“用水”取长。其得意忘“形”之“水墨”探索,至今已渐成气候。

许太学见“山川自然”之“形”,以淡雅之“水墨”写就“淋漓清逸”之品,正如黄钺在《二十四画品》中有曰:“风驰电掣,不可求思。苍苍茫茫,我摄得之。兴尽而返,贪则神疲。毋使墨饱,而令笔饥渴。酒香勃郁,书味华滋。此时一挥,乐不可支。”

许太学

1968年出生,广西大化县人。1994年毕业于广西艺术学院,2009年毕业于广州美术学院中国山水画研究生班,获硕士学位。现为中国美术家协会会员。出版有个人作品集《中国当代艺术家丛书·许太学卷》。2009年在佛山市石景宜艺术馆举办个人作品展。

作品多次入选全国性美术展览,获第三届全国少数民族美术作品展铜质奖。