乡村之恋

一

16岁之前,我最远只到过县城,有记忆的县城之行也就三四次,时间是20世纪70年代。到县城最喜欢做两件事:一是站在县城唯一的一座大桥上往下吐口水,看看多久能落到水面,以感受桥的高度。另外一件事就是吃一碗味道鲜美的米粉。我常常羡慕别人家的小孩为什么能生活在热闹的县城,而我却生活在几十公里之外的穷乡僻壤?别人家有明晃晃的电灯而我们家要点忽明忽暗的煤油灯?

尽管如此,每次去县城的当天,我都会和父亲回到乡下,因为县城并没有我们的栖身之处,而乡下才是我的家。乡下有爷爷奶奶、爸爸妈妈和弟弟妹妹,乡下有虽然简单且味道有些苦涩但是却合我胃口的饭菜。

因为最后几公里没通公路,父亲只能把单车放在山外的亲戚的家里。20多分钟崎岖陡峭的山路,因为是回家,我丝毫没有感觉到累,而是幸福和愉快。

读初中的时候,我已经可以挑着粪水帮家里种地了,粪水的气味和观感十分不佳,但我没有任何不适。用牛羊粪和杂草一起沤成的农家肥,必须用手舀着才能给玉米施肥,我的动作熟练且自然。我当然向往山外的世界,但是第一次中考失利后,我已经做好了当农民的准备。因为据我了解,上溯几代,我们家里没有谁离开过这块土地。

二

16岁的时候,我考上了在省城的一所师范学校。毕业的时候,本来我可以选择到河池地区任何一所小学工作,然而父亲到汽车站把我拦下,说必须回到家乡当老师,他没说原因,我也没问。

那时候父亲刚到县里当了干部,住房条件不允许爷爷奶奶和母亲到县城一起居住。我经常在周末骑着单车回乡下的老家,睡在晒玉米用的大席子上,仰望星空,听草虫鸣叫,沐山野之风,那是多么美好的境界!

后来母亲通过招干也成为一名政府的工作人员,和父亲在县城团聚。周末,她也骑着单车回到乡下,上山砍柴,收拾庄稼,减轻爷爷奶奶的负担。我从来没见她说苦和累,因为她本来就是农民出身。

再后来,家里的经济条件慢慢变好,父亲在县城起了房子,有条件把爷爷奶奶接过来一起住。爷爷有些文化,能读书看报,听得懂普通话,很愿意到城里生活。奶奶坚决不同意,说没有鸡给她喂,没有菜地给她种,没有人和她聊家常。她偶尔到县城住一晚,第二天,天没亮她就在客厅里坐着,吵着要赶回乡下的家。

前些年父母退休了,他们也回到了乡下,县城的房子被闲置。当我从省城回乡下看望父母和奶奶,都会绕过县城的边上,直抵深山里的那个家,县城里的那个家已经有好几年没进去,变陌生了。

三

在乡下读小学的时候,我便自己买来图画本,对着家乡的山水写生。既没有家传,也没有老师辅导,我很奇怪在山野中长大的我,怎么会有这样的兴趣?

后来,我曾经在很短的时间内关注过城市题材,但是画得很别扭。

从2011年开始,我有了相对多的时间来画画。我收集了大量的关于老家的素材,小时候的上学路,造土纸用的水槽,山边的泉眼,菜园里的芥蓝花,只要是乡下的东西,我就感兴趣,就有无限的激情。

选择乡村题材作为表现对象,不一定是因为她的美丽,而是因为在我的血液里流淌着粗犷、野性的基因。靠近乡村,我便找到不一样的心情和感受,我便兴奋,便心安理得。

我常常独自一人开着车,摇下车窗,在山间的小路上奔驰,在小河边游荡。我适应那种小蚊子在耳边嗡嗡叫的声音,我适应农民给菜园浇农家肥的气味,我适应突如其来的暴风雨,我适应山野中不可想象的寂静。我喜欢和农民搭讪,询问他们当年的收成,了解他们的儿子在哪里读书,女儿在哪里工作。我还关心他们家养了多少只鸡,鸭子怎么炒才好吃。

我的车尾箱里永远放着写生的工具,只要有一个小时左右的空闲,我就要画画,不然,我会觉得自己浪费了时间。

我特别喜欢在我的家乡写生,我走遍乡下老家周边的村村寨寨。那些偏远山村,也许是第一次听见汽车的声音在山间回响。

开心的时候画,伤感的时候画;劳累的时候画,放松的时候画;想家的时候画,返城的途中画;有空的时候画,没空的时候就努力想象着画画时开心的场景,画画似乎是包治百病的良方。

从2015年开始,我把水彩纸换成了宣纸,把水彩颜料换成了墨汁。我发现,毛笔和宣纸的亲近,水和墨的冲撞,似乎更能满足我对乡村的思念,于是,我便沉溺其中。

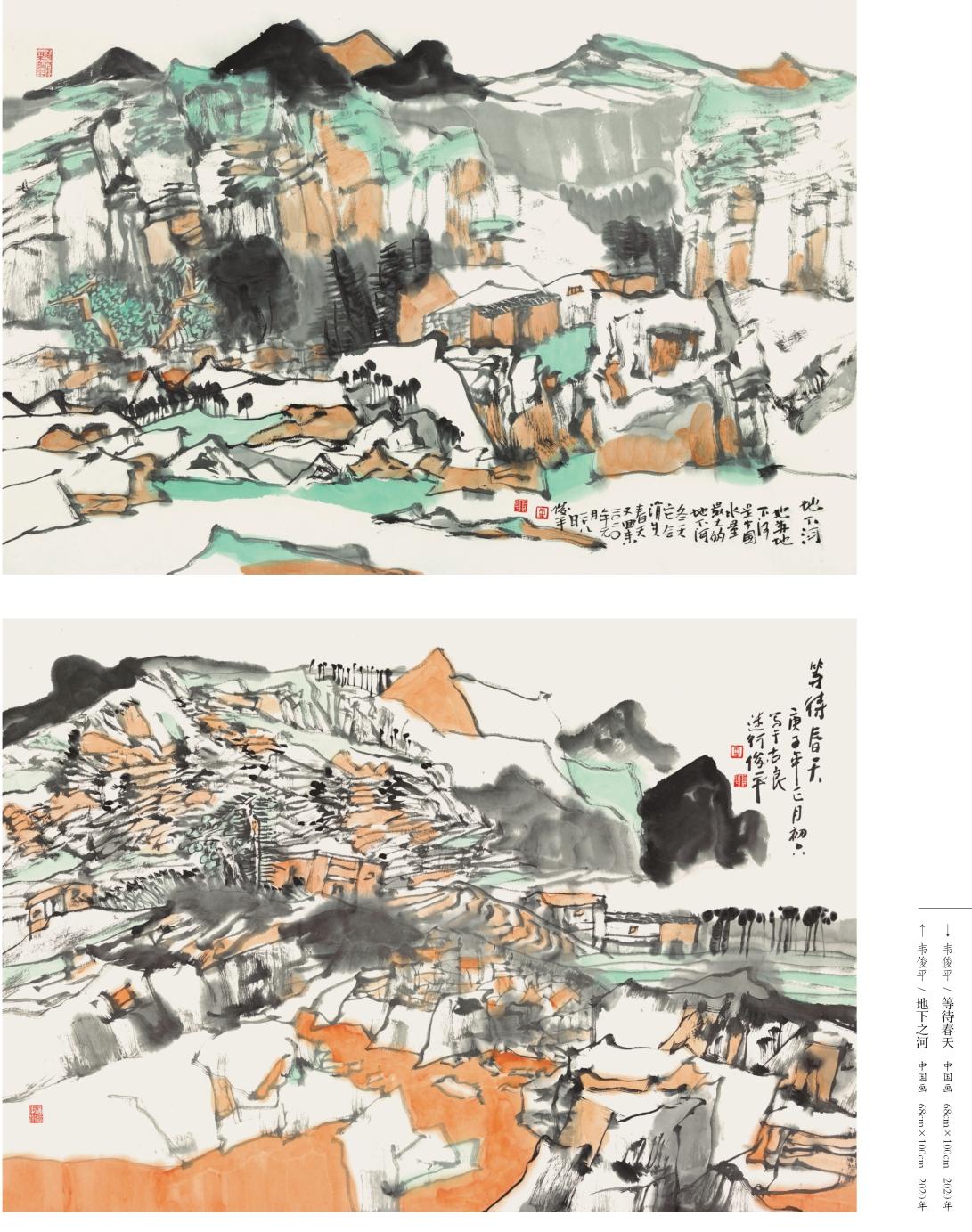

我画过“秋天的记忆”,也画过“地苏河,故乡的河”;我画过“侗乡秘境”,也画过“记忆西北”;我画过“梦里家园”,也画过“诗意八桂”。不变的是,我的视线,從来没有从乡村的焦点上转移。

韦俊平 简历

1966年出生,广西都安人。1990年毕业于广西艺术学院美术系。现任广西艺术学院副院长、硕士研究生导师,中国美术家协会理事,广西美术家协会副主席,漓江画派促进会副会长。