彝族诺苏人的现代火把节仪式音乐与国族文化认同

“‘国家认同’,其英文的等用语是national identity。但是英文的nation不仅指涉中文的‘国家’(即英文的同义词state,country,commonwealth),也可以指涉‘民族’(即英文的同义词people,tribe,nationality),而当一个‘民族’以追求独立自治、建立‘国家’为政治目标时,nation亦可被理解成‘国族’或‘族国’。”①江宜桦:《自由主义、民族主义与国家认同》,台北:杨智文化事业股份有限公司,1998年,第7页。但是,中国的“民族”并不具有西方nation的政治要求,而是可用拼音“min zu”②参见徐杰舜、赵旭东、巫达等:《人类学遭遇文化转型》,《原生态民族文化学刊》,2018年,第1期。翻译,作为中国特有的概念。因此,本文国族文化认同中“族”是国家意识形态层面的“zu”,等同于中华民族的“民族”;而56个民族的“民族”是低于国族、高于族群的概念。③借鉴第七届费孝通思想研究讲坛上,中国社会科学院民族学和人类学研究所王延中教授发言中的观点。民族学界一般将民族作为国家意志的代表,族群指其文化属性;广义的族群也指民族。故在一个民族区域文化内就有民族政治和族群文化两个层次。这也是以四川凉山诺苏人为中心的彝族地区,出现的一种由传统民间仪式(音乐)演变为官办火把节仪式(音乐)文化现象的学理支撑。这类活动虽以“文化搭台、经济唱戏”为目的,但各彝族自治州、县官方的深度介入以及该自治区域内不同阶层人群的全面参与,使之具有彝族民族性节日的特征。从一个侧面体现了过去凉山地区的“夷人”向作为现代民族的彝族过渡和蜕化,由传统的“族群——民间信仰”文化系统向现代“国族——政治”文化系统转型、变迁的过程,其中满含认同建构的因素,汇聚了国族认同、族群认同、信仰认同等不同认同要素。可视之为历代官府将民间仪式改造、“升格”为官方仪式的行为余绪。故,本文从诺苏音乐文化的认同阶序着手,论述火把节仪式音乐与国族文化认同的关系。

一、诺苏音乐文化认同阶序

(一)音乐文化认同阶序建构的两个仪式体系

据笔者近几年考察,火把节仪式中一般包含四种文化元素:当代政治文化元素、宗教音乐文化元素、民间音乐文化元素和通俗音乐文化元素;其中宗教音乐的毕摩诵唱即来自祭祖送灵仪式,并被多次改编,出现在不同地区的火把节中。因此,毕摩文化相关的点圣火仪式也成为各地火把节中的特色节目,被置于首要地位。那么,在谈论火把节仪式音乐和文化认同建构时,祭祖送灵尼姆撮毕仪式也必须纳入其中。

(二)音乐文化认同的功能序列

功能理论⑦“所谓功能,就是一物质器具在一社会制度中所有的作用,及一风俗和物质设备所有的相关,它使我们得到更明确而深刻的认识。观念、风俗、法律决定了物质设备,而物质设备却又是每一代新人物养成这种社会传统形式的主要仪器。”〔英〕马林诺夫斯基:《文化论》,费孝通译,转引自吴文藻、王庆仁:《英国功能学派人类学今昔》,《民族研究》,1981年,第1期,第59页。虽已过时,不能完全用于解释中国国内实际情况,然而对于彝族火把节在诺苏历史文化及当下民族区域社会中的地位仍具一定效用。

首先,从历时角度纵观两者关系,祭祖送灵和火把节仪式分别在不同社会制度中发挥过相同的作用。两者均源自彝族古代,祭祖送灵仪式是当时统治者祭奠祖先、团结各家支⑧家(或家支)字面意思指“人、姓”,是同一等级中互不开亲的父系血缘集团,在同一家支的成员的名字上冠着共同的名称。参见全国人民代表大会民族委员会办公室编:《有关凉山彝族社会历史的若干情况》,1957年,第21页。力量的宗教性行为。而火把节是地域性,以村寨为单位和家庭祭祀相结合的民间信仰,具有宗教性但无政治性功能;传承当下社会,官方主办火把节之后,才使其具有了政治性色彩。其次,从当下共时视野观察,两者又分处不同文化认同层。祭祖送灵仪式依然具有团结家支、祭奠祖先的功能性,处于族群文化层,只是传承区域日渐萎缩。而火把节却由村寨民间祭祀发展为超越村寨范畴的大型民族祭祀活动,从单一宗教性特征扩展为宗教性和政治性两者兼具的典型仪式,即升级到民族文化层。由此,在历时和共时的维度中,从整个彝族诺苏发展历程看两类仪式关系,即形成一种功能序列:祭祖送灵仪式是代表彝族诺苏人传统宗教信仰的基础,发挥诺苏族群文化认同的功能特征;火把节是彝族诺苏传统宗教信仰基础上的延伸,是彝族民族文化认同的典型,发挥着民族区域自治政治实践活动标志的功能。

(三)音乐文化认同的阶序框架

第一,国族认同层(以数字①标记)。在一个国家系统内,国族、民族和族群三者是互有反馈的层级关系。无论任何历史时期,国族认同层必须位居最上层。因为国族层认同是与国家观念绑缚一起的意识形态,没有国族观念,下面两个层次也无从谈起。而在一个民族区域内,国族就由民族自治机关代表国家意识形态发挥作用。前文已经论证族群是一个先于民族形成的群体,在诺苏历史发展中,没有“彝”民族称谓之前,族群直接和国家对话。民族概念出现之后,族群就必须通过民族层才能传到国族层,相互之间不能越级。这也是中国国家行政体制之特色。因此,在一个民族自治区域内,民族文化层就兼具了国族层的政治性和族群层的文化性双重特质,民族认同层只能处于中间层次。

第二,民族认同层(以数字②标记)。民族认同层必须通过族群层文化才能展示其民族特色,族群层的文化也需一个合法的语境传承发展,但两者又具不同功能和属性,所以必须协调融合两层文化关系,才能和谐共处。那么官方火把节就成为双方协调的产物,而音乐符号的表征是对此融合后的外显表达。另外,从官方火把节音乐传承方式和音乐认同表征也可看出其同族群文化层的密切关系。

第三,族群认同层(以数字③标记)。族群认同层内典型仪式事件是祭祖送灵仪式,民间火把节也归属族群认同层,只是为地域性民间祭祀。另外,此两类仪式的传承方式和音乐表征也展示出族群认同层与民族认同层的差异。所以,从下往上看,族群认同层音乐文化是民族文化层,甚或国族文化层的基础。

第四,三个认同层中隐含的经济关系(以数字④标记)和其他相关认同(以符号A和B标记)。经济关系即指民族区域经济和族群内的经济往来。民族认同层必须服务于民族区域经济的发展,族群层内的经济值很小,且是间接作用于区域经济。⑨笔者将会另文讨论此类经济关系,在此不做阐述。可想而知,在社会经济飞速发展的当下,官方火把节备受重视毋庸置疑。由此,与火把节配套的一系列产业也都随之而来,火把节仪式音乐的复杂性、多元共生性也是必然。

另外,其他相关认同指区域认同(以字母A标记)和地域认同(以字母B标记)。民族文化层次的仪式活动是伴随“彝族”概念出现,逐渐产生的认同,必然为民族区域性认同。而民间火把节是家庭祭祀活动,为地域性认同;祭祖送灵仪式是“彝族”概念产生前即已存在,是过去时代诺苏族群的主文化,完全可归属为区域认同。只是受到不同土语的影响,它又具地域性特色。所以,祭祖送灵仪式具有地域和区域认同结合的两层文化结构。

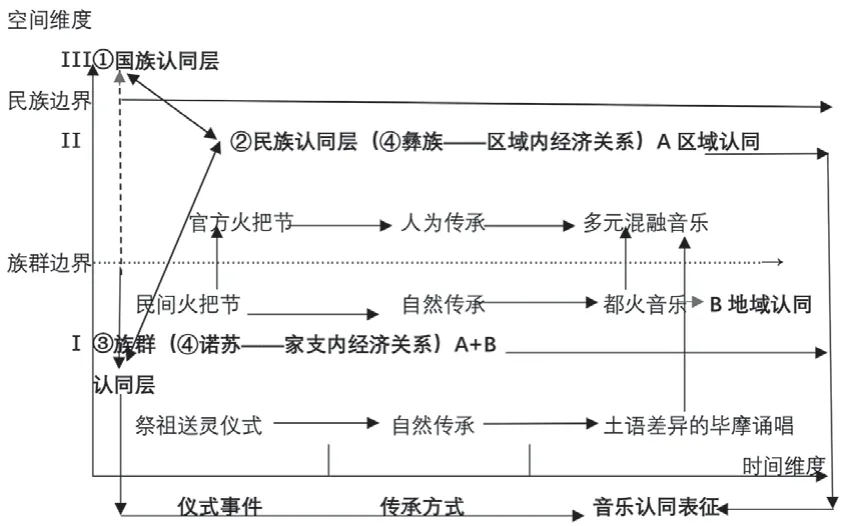

综合上述讨论,笔者结合纵横两脉多个思维,以时间维度为横轴,空间维度为纵轴,通过火把节和祭祖送灵两类仪式在当下社会的并峙关系,以国族、民族和族群三个音乐文化认同层形成的循环圈为基础,勾画出彝族诺苏的仪式音乐文化认同阶序(见图1)。

图1 彝族诺苏人仪式音乐文化认同阶序⑩“音乐文化认同阶序”一词源自导师杨民康研究员课堂笔记。图

图1呈现了从历时的——族群民间信仰文化系统到共时的——国族政治层面文化系统蜕变的过程。

二、历时的——族群民间信仰层的音乐文化认同

(一)族群层民间信仰的认同

彝族诺苏人是六组分支后,迁徙到凉山的两个支系候君和合君,在长期与土著人交往中逐渐融合而成的新集团。从凉山史料记载的十多个古代民族也可看出,诺苏是一个多群体融合的族群。他们均以共同可追溯的祖先为由称为“诺苏人”。因此,族群作为一个集团从未固定过,一直在不同认同要素的偶然碰撞、更新中不断接合、分裂,再接合。⑪Grossberg, Lawrence.On postmodernism and articulation: an Interview with Stuart Hall.Journal of Communication Inquiry,1986, 10(2), pp.45-60.每一次的接合都不同于之前的接合,它是人类对内自我认同、对外客观识别的一个持续过程。那么伴随族群的发展演变,民间信仰的功能性也在认同中不断建构。

火把节原本是彝族民间一种较零散的仪式活动,以村寨为单位自愿组织而成的欢聚活动。现由官方出面,在民间祭祀仪式基础上进行了规范、加工和改造,塑造出一种新的彝族节日。即使无火把节传统土语区,也从传统中吸取经验“发明新的传统”。故,从族群层面看,火把节是地域性民俗节日,是历时的民间信仰;而从民族层面看,火把节又是共时的,属于官方建构的现代节庆仪式活动;由此造成当下火把节本身就是历时和共时的结合。与之相反,祭祖送灵仪式是定时定点的聚合型仪式,远古时代就是彝族先祖统治、联络各种势力的重大宗教活动,传承至今流传区域虽日渐缩小,但在诺苏不同土语区,依然是彝族诺苏人的普遍信仰,代表诺苏人族群文化认同,具有历时性特征。

由此,族群通过民间信仰团结周围力量,维护统治。而民间信仰通过仪式塑造认同,同时使社会冲突得以缝合。

(二)族群性仪式音乐文化的认同

现代火把节虽为官方组织举办,但体现族群性风格的音乐比比皆是。首先从火把节仪式音乐分类看(见表1),核心层音乐中体现传统音乐风格的宗教音乐、民间音乐就是族群认同的体现。其中毕摩诵唱、丫、朵乐嗬都是源自诺苏民间或祭祖送灵仪式中的音调。除了演出场域和演唱形式的变化,音乐形态上基本保持传统风格,这些音乐类型是诺苏族群性音乐在民族层节日中的生动体现。

表1 阿都火把节音乐的分层和认同⑫阿都为凉山彝族腹心之地,该地区布托、普格均享有“火把节之乡”的美誉,且火把节仪式音乐具有传统性和典型性,故本文主要以其仪式音乐文化作为例证。

再则,从音乐形态结构观察,火把节核心层音乐,不仅在音乐类型风格上体现族群文化特征,更关键的是两者音乐深层结构的相同。如传统火把节中《来过火把节》⑬凉山彝族自治州文化影视新闻出版局、凉山彝族自治州文化馆:《中国凉山彝族民歌》(上册),2012年,西昌:西昌市林森印务有限公司,第364页。布拖《来过火把节》是20世纪50-80年代收集。与现代火把节中《朵乐嗬调》(见谱例1),两者相差几十年,歌曲旋律的核心骨架基本未变。另则,从汉族民歌研究角度分析,如杨匡民先生提出“三声腔”⑭参见杨匡民:《民歌旋律地方色彩的形成及色彩区的划分》,《中国音乐学》,1987年,第1期。中的“宽声韵”sol-do-re、sol-lare等,以及王耀华先生的“宽腔音列”mi-lare,⑮参见王耀华:《中国传统音乐结构学》,福州:福建教育出版社,2010年。超宽腔音列等都与文中所分析四度结构有相似之处;只是诺苏的宽腔音列跨度比较大,为超宽腔、宽腔,偶尔加入几个窄腔音列的混合形式。同时,宽腔音程在旋律进行和使用上也存在很大差异;如汉族的宽腔可能在几个同音重复,或二度三度循环之后偶尔出现一个宽腔或超宽腔。但诺苏火把节中音乐是连续出现,或者中间加入几个二度音程后直接下行大跳进行等等。⑯笔者将另文关注音乐形态,此不赘述。总之,前辈学者研究的三声腔或者说宽腔音列不仅存在于汉族传统音乐中,少数民族地区也有出现。而此类族性音乐的延续也正是音乐文化与族群认同的最佳结合。

谱例1 《朵乐嗬调》;普格县阿玛演唱;路菊芳采录、记谱;2018年8月5日普格采录

三、共时的——国族政治层的音乐文化认同

(一)从民族层看国族文化认同

随着“夷人”改为“彝族”他称,也意味着该族群在国家意识形态中地位的确立。民族区域自治制度的实施,致使民族区域内族群既能团结在以国家为导向的周围,又能传承本族群文化惯习。所以,民族的内涵就不能完全像族群特性一样拥有相对单纯、统一的文化。而是既体现当下社会的政治性(国族文化认同),又能包含该族群文化的双重属性。当然,这种政治性和文化性的接合并非当下新创,回顾历史从氏族到部落,从部落到族群的发生发展均为如此。只是当时尚未出现国家概念,仅是家族式管理。而对于长期生活在西南凉山地区彝族先民来讲,千余年近乎与世隔绝,他们心目中的家支部落首领就是世界上最大的统治者,“夜郎自大”的典故即为最好例证。因此,彝族的范畴已经超越了家族的概念,是个包容性、涵盖面更广的界定。面对当下社会,过去具有政治性特征的宗教仪式已不能作为代表彝族所有传统文化传承的载体,而需要一个如“彝族”一样也能体现这种特性的节日仪式作为实践活动;那么,火把节即担当此重任。

由此,携带诺苏族群性特色的音乐文化也要以其适应时代的身份纳入这个衍生自传统的仪式活动。火把节音乐中核心层和外围层音乐的分类就有了历史维度的支撑,核心层中改编的朵乐嗬、毕摩诵唱和丫,以及达体舞,由于现代音乐制作技术的加入,音乐风格上的明亮,以及在不同地区广泛传播,使其具有了民族层文化认同的内涵,多元共存、异质共生也就必然成为当下民族音乐形式的共性。上文图1中也可看出,民族层次的认同是现代与传统、官方与民间、政治与文化的“接合”。同时也是国族文化认同在地方族群中实现的代言人。

(二)从民族区域自治看国族文化认同

笔者在《全球时代的国家认同:危机与重构》⑰参见王卓君、何华玲:《全球化时代的国家认同:危机与重构》,《中国社会科学》,2013年,第9期。启发下,以“民族国家”中包含国家和民族之间内涵的冲突和协调认同危机为基础,进一步延伸至民族层和族群文化,形成本文论述的族群、民族、国族与音乐文化关系的主旨思路(见图2)。其中,国族层是在民族层融合协调族群文化层基础上的国家意识形态,其在民族区域自治中一般由民族层的政治功能代替。民族的文化层面又指族群,所以三个层次是相互独立又互有冲突的关系。而火把节充当了协调各文化层关系的仪式实践活动,是协调族群、民族和国族之间关系的产物。故,火把节中音乐文化元素不再是单纯的地方民间音乐,而是充斥着现代科技信息和传统音乐文化的混合风格。

图2 民族区域自治内认同层次关系图

(三)从政治的维度看国族文化认同

从政治的维度看等级制度和家支关系,一个是纵向的管理手段,一个是横向跨区域的亲属制度,结合大型的宗教仪式,共同构筑了古代彝族统治千年的社会体系。所以古代彝族的宗教仪式具有明显的政治性特征,“据《三教体系》记载,全民教化以祭祀为主要形式,君主、首领、族长等主祭、呗摩以仪式掌堂,耄史根据仪式以文学艺术形式教化普及,世袭传播……人文运年时代,彝族先民发展完善了宗法制度”⑱中国彝族通史编撰委员会:《中国彝族通史》(第一卷),昆明:云南人民出版社,2012年,第70;72页。。再如“《文明人的祭文》记载:阿亨岳朵给妻儿们留下遗嘱后,一代代流传了下来:‘人丁如天星,凝聚如湖泊,是靠治则来形成,是靠祭祀来团聚,祭祀祭虎将,是悼念死者,悼念颂功德’⑲中国彝族通史编撰委员会:《中国彝族通史》(第一卷),昆明:云南人民出版社,2012年,第70;72页。”等,均是宗教仪式与古代彝族统治阶层密切关系的有力论证。传承至今,很多大型祭祀仪式失传,相对来说,祭祖送灵仪式尚具有较强存续力,仍活跃在当下彝族社会。只是其早已失去以往社会政治的属性,仅限于诺苏族群内一种习惯法则自然存在。由此,任何意识形态并非天生具有政治性,或者并非天生就与某种要素接合在一起,只有与某一拥有政治地位的社会力量接合后才能发挥其作用,形成一定声势。⑳同注⑪,p.55。

同样,在伴随族群迁徙发展历史过程中形成的,具有族性特征的传统音乐文化也是如此。只有人们去关注它时才能证明其存在的意义,并作为文化中最不易消失且能够超越时代存在的内容,进而成为一个族群回味历史,活态的集体记忆。因此,当“夷人”变迁为“彝族”,火把节也从地域性民间信仰,蜕变为彝族作为“民族”新时代新的呼声;并通过多元共存的仪式音乐,与国族文化认同遥相呼应。

(四)从音乐的维度看国族文化认同

从阿都火把节音乐的分层和认同(表1)中可看出,归属为民族认同层的音乐主要是传统音乐基础上的创作作品,其中最能代表国族文化认同的音乐非《达体舞》莫属。原因如下:其一,《达体舞》的大众性和传统性。《达体舞》是1987年在凉山副州长巴莫尔哈倡导和主持下,由州艺术馆李文琼等工作者根据民间流传舞蹈元素,结合彝族传统舞蹈改编而成。㉑参见张建、白春华:《彝族“达体舞”的特征与内涵研究》,《西昌学院学报》(自然科学版),2013年,第1期。虽是改编,却已被彝族认同,并发展为大众化集体舞,在凉山彝族人们生活中广泛存在,包括学生课间操、广场健身舞等等。其二,火把节的固定结束乐。《达体舞》一般固定为火把节仪式活动的最后一个程序,并成为共性广为传播。其三,音乐风格是传统和现代的结合。《达体舞》旋律的欢快、明朗,与诺苏传统音乐的哀婉、悲壮形成明显对比。但在不断上行的级进旋律中,下行纯五度和七度大跳的间或出现,依然可窥见诺苏传统音乐深层结构的痕迹。(见谱例2)

谱例2 《达体舞》第一首《跺脚》主旋律;路菊芳采录、记谱;2017年火把节现场采录

总而言之,《达体舞》以积极向上、明亮舒展的旋律风格象征着彝族诺苏人摆脱旧社会,走向新时代的激动心情,是诺苏人内心渴望新生活的真实写照。其如此完美的音乐隐喻,又能团结各族人民手拉手欢歌笑语一起舞蹈,也正是国族文化认同所要求的意识形态。所以,《达体舞》无论是否改编作品,都已被族群、民族层吸纳,并融入不同层次的文化认同,成为火把节仪式活动的完美终止。族性音乐就是这样以符号性为标志,从传统中吸取某一精髓扩大发展,逐渐从族群文化上升至民族文化,甚或国族意识,最后形成当下诺苏人的音乐文化认同。

由此,火把节由地域性祭祀仪式发展为彝族标志性法定节日;火把节仪式音乐由单一的传统民间音乐到多元共存、异质共生的现代仪式音乐文化;彝族传统信仰文化的载体由祭祖尼姆撮毕之类大型仪式到现代火把节仪式的变迁;正是从“夷人”到“彝族”,从“族群——民间信仰”文化系统到“国族——政治性”文化系统转型的集中体现。其中包含的认同建构除了前文已经论述的族群、民族、宗教信仰等认同,亦有其他诸如地域、区域文化和旅游、节日文化的认同因素。

四、火把节仪式音乐文化中其他认同的建构

(一)地域、区域文化与火把节仪式音乐文化认同

地域和区域是文化地理学的概念,“地域涉及‘族群’或更小的村落、邻里等群体范围的研究,区域比‘族群’范围更大,涉及到某些传统的地理和政治区域范畴”㉒Slobin, Mark.Micromusics of the west: a comparative approach.Ethnomusicology, 1992, 36, pp.1-87转引自杨民康:《云南与周边南传佛教音乐文化圈论纲》,《民族艺术》,2014年,第1期,第49页。。因此,地域性可以指族群文化层,也可指某一土语区的范畴。区域是超越地域,甚或不同行政区更大范围的研究,如民族区域自治。

1.地域内、外火把节仪式音乐文化的认同

从地域方面看火把节音乐文化的认同,主要体现在仪式时间和音乐风格评价方面。火把节一般固定为农历六月二十四日,但在不同县区又有差异。诸如西昌、云南一些彝族地区均为每年农历六月二十四日举办,而凉山布拖统一组织的火把节却是公历七月二十日,且各乡镇火把节在此之前已经举办。据布托毕摩比曲比沙提及经书上有记载,汉语意思指“虎月(狼月)没有月亮的第九天是火把节”㉓有些地方专家认为布拖彝族没有虎月,只有狼月。后请教古彝文专家阿余铁日老师,得知这是布托方言所致误解,彝语称虎为“拉勒”,很多人就把拉月(虎月)作为狼月,彝历中根本没有狼月一说。所以笔者推断无论哪个月的二十四,实际都相当于汉族农历的六月二十四,因为这晚月亮是残月,也是望月后九天看不到月亮的日子。,与凉山流传谚语“猪月朔九日”为火把节有相通之处。因为凉山不同方言区每年月首称谓不同,布托的六月正好是虎月。㉔参见朱文旭:《彝族火把节》,成都:四川民族出版社,1999年。那么“”就相当于其他地方所说的汉族农历六月二十四。所以,笔者认为火把节时间的差异,是由凉山不同地区地理纬度决定,不同纬度的诺苏人看到月圆月缺时间并不一致,那么实际火把节时间就会存有不同。

另外,火把节中音乐风格方面,地域内、外不同身份的人也有不同看法,如族群内年轻人比较赞赏火把节中外围层流行音乐或改编传统音乐,而老年人则认为火把场歌唱的传统民歌不再是她们年轻时候的音调,不如过去好听,只是现在的火把节比过去热闹很多。笔者做过调查,将火把节现场录制的“丫”与以前老一代歌者的“丫”比较听辨,本地人均毫不犹豫指出过去老艺人唱得更有韵味。当然对于笔者一个地域之外的外族人来说,同样倾向于后者,因为那种源自内心的高亢歌唱和情感体验是现代歌者无法模仿的。

2.区域内、外火把节仪式音乐文化的认同

义诺土语区民间现无火把节传统,至于何因也是各有说辞,如有天上下红雪传说,还有认为最初火把节传来时未普及到义诺土语区,也有认为义诺土语区为“夜郎”后裔属于乌蛮系统其崇尚黑和水,不同于白蛮彝族崇尚火和太阳㉕参见朱文旭:《彝族火把节》,成都:四川民族出版社,1999年。等等。但在当下旅游文化发展影响下,马边却敢于突破传统,举办首届小凉山火把节活动;致使火把节超越地域限制,成为各土语区共同的庆祝节日。但是,对于马边创办火把节之举也存在较大争议,一位机关人员认为:“马边火把节缺少传统民间音乐文化的支撑,政府支持它就存在,政府停止支持,它就会突然消失。所以它的生命力是有限的。”有彝族学者也认为,马边举办的不是火把节,只是在发展旅游文化。由于笔者当年在此挂职工作,首届火把节也是参与者,其实当时对此作法也存有质疑!但现在看来,这已经是少数民族音乐文化在当下发展的普遍现象。

回顾马边第一届火把节演出也是民间音乐,只有个别外请歌手;现扩展为专门聘请彝族著名歌手为马边火把节创作歌谣;同时邀请毕摩登台现场诵唱,与“火把节之乡”阿都播放毕摩创作音乐的行为形成对比等,说明马边文化管理政策的宽松,以及其对本土毕摩音乐文化的应用。然而,无论传统的发明,甚或国族文化认同建构,必须以该族群音乐文化承续发展的源动力为基础;否则终究只是一场大型演出,形不成源自民间传统的长久存续力。

(二)火把节仪式音乐与文化旅游的节日认同

1.火把节仪式音乐中的文化旅游

“旅行、迁徙、旅游,一般说来,都是人类有目的的‘移动’……从情感的角度言之,旅游令人产生愉快之感,而旅行未必全然如此。人类历史上的许多迁徙就伴随着痛苦的经历。”㉖范可:《在野的全球化:旅行、迁徙、旅游》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版),2013年,第1期,第37-38页。彝族先民就是经历了无数次迁徙而形成现在的聚集特征。尤其诺苏人的先祖曲涅和古候,往返凉山多次才最后定居于此。在古代生产力落后、交通不发达的时代,那种迁徙的历程伴随着很多无奈的回忆,如《雪族·子史篇》记录:“候奔遇濮众,候也不识濮,说熊来了;濮也不识候,说鹿出来了。说是熊鹿出”㉗岭光电翻译:《凉山彝文资料选译:雪族·子史篇》(第四集),伍精忠校订,成都:四川省民族研究所印刷,1983年,第50页。。正是千年前古侯带领族人迁徙途中所遇尴尬和无奈之事的描述。然而另一方面,旅游又是一种短暂离开原住地的外出行为,其目的是为了去异地寻找不同于自己以往的文化习俗,并能从中获得对该族群文化精神震撼的一种体验。由此,具有族性特征的本土音乐文化,理所当然就成为文化旅游发展必不可少的音乐创作元素。而火把节也就成为既能展现族群文化,又能体现国族意识形态的旅游文化品牌。

2.火把节仪式音乐文化中的节日认同

从节日认同的视角观察,有无火把节传统的诺苏人都可将火把节作为彝族民俗看待。因为,火把节是彝族的民俗节日,只要是诺苏人都可享有。官方火把节在此发挥了体现彝族诺苏节日、身份认同、宗教认同,甚或民族认同而建构的实践活动。而祭祖送灵仪式作为古代彝族先祖创制建构的传统仪式,是传统民俗在当下的延续,体现的是传统节日的认同和宗教认同。从节日中应用音乐文化的传统与否分析,以阿都地区为例,火把节就是官方与民间活动的结合,官方是在传统节日外围的建构。无火把节传统地区,至少当下是人为建构的官方行为,但不能排除其以后的发展趋势。

因此,火把节中充斥着多种文化符号特质,与祭祖送灵仪式在宗教文化体系中既具有历时承续关系,又并峙于当下,共同体现着民族和族群、官方和民间两个文化层次的认同;同时受到族群内外和文化旅游、节日认同等多种因素的影响,协调共处地建构着现代彝族诺苏人的国族认同观念。

结 语

综上分析,无论从国族到族群,还是从族群到国族的音乐文化认同阶序,民族层次的认同是个综合性极高的组织机构,具有局内和局外相互交织在一起的特征,类似克里斯蒂娃的“母性空间”(Chora)”,“符号的母性空间是主体产生和消亡的地方……母性空间既不是这些涵义的范式也不是对它们的复制,而是声音和运动节奏流动性的表现”㉘〔加〕约翰·谢泼德、〔德〕彼得·维克:《音乐和文化理论》,谢锺浩译,上海:上海音乐学院出版社,2017年,第56页。。在此借用克里斯蒂娃对于节奏是一切符号的开始和结束的暗喻,说明民族文化层次的交错复杂性和其具有产生新事物的生命力。那么,在当下国家体系内,民族是一个人对外交流和展示个人身份的边界;而在民族内部,族群和民族认同层次的分野则交织在一起,时而清晰时而模糊,不同场合的人们会对应用不同的身份标识。由此,国族文化认同的建构就非单方面因素,而是既要体现当下政治意识又要衔接族群历史;既要容纳族群传统文化又要展现时代革新信息的“双面人”。不管民族内外,甚或族群内外,国族文化范畴内自我身份认同占据要位。其中仪式音乐成为伴随这些文化认同变化的、流动的声音文化,并在不同文化层次内与之适应的文化语境接合,形成新的音乐符号,标志象征着某种文化认同。所以,“从‘音乐与文化’到‘音乐与认同’,仅从概念上看,围绕‘音乐’这个‘主旨’的语境化词语,已由静态、孤立的‘文化’演变为动态、互视的‘认同’”㉙杨民康:《从布朗族“索”调的60年变迁看“音乐与认同”》,《民族艺术》,2018年,第2期,第106页。。这种音乐与文化互视的接合过程,是持续发展、从不停止的认同。其间,族群性音乐文化依然是国族政治层建设少数民族精神文化家园的基础。

附言:本文是在笔者博士论文内容基础上修改而成,撰写过程中得到导师杨民康研究员的辛勤指导,特此感谢!

——近代中国国族构建的模式与效应分析