群体性焦虑的社会心理分析

——以新冠肺炎疫情为例

谢 天

(武汉大学 哲学学院,武汉 430072)

新冠肺炎(COVID-19)疫情发生后,2020年1月23日,武汉宣布封城,武汉全城公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营,关闭离汉通道。2020 年 1 月 30 日,世界卫生组织宣布此次疫情为“国际关注的公共卫生紧急事件”。2020年2月28日,世卫组织总干事谭德赛宣布,将新冠肺炎全球风险级别提高为“非常高”[1]。中国国家卫健委官网显示,截至2020年8月4日24时,我国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团,累计报告确诊病例84491例,累计死亡病例4634例[2]。世界卫生组织官网显示,截至2020年8月4日13∶04(中欧夏令时),全世界累计确诊病例18142718例,死亡691013例[3]。

作为突发公共卫生事件,新冠肺炎具有很强的传染性,较高的致死率,而且至今仍未推广有效疫苗。其危险性、突发性、不可预测性导致人们的安全感急剧下降,引发了公众的焦虑情绪。自新冠肺炎疫情暴发以来虽然只有短短八个多月的时间,但已经有不少研究探讨了我国民众因新冠肺炎疫情而产生的焦虑情绪,也提出了切实可行的缓解公众焦虑状况的应对策略[4][5][6]。但现有文献大多聚焦于个体焦虑,其潜在假设往往是将焦虑视为需要避免和控制的负面情绪。

本文以新冠肺炎疫情为例,首先界定了群体性焦虑的内涵,分析了群体性焦虑的三个特点。然后,重点分析了疫情中三个亚群体的群体性焦虑的情况。一般来说,焦虑虽然属于负面情绪,但仍具有积极意义——保持适当水平的焦虑,具有适应性价值。通过分析旁观者、目击者、幸存者三种亚群体,表明不恰当的低水平焦虑或焦虑被转变为其他类型的负面情绪(比如内疚),更需要引起关注和重视。最后,结合上述分析,提出了两点针对性建议和对策。虽然是以新冠肺炎疫情为例,但本文提出的概念和原则同样适用于其他突发公共卫生事件,对其他突发负面公共事件也具有借鉴意义。

一、群体性焦虑的内涵界定与特点分析

当危险即将来临却又不明确时,个体便会进入某种警戒状态,产生紧张、不安、忧虑等不愉快的情绪状态和躯体性激活,并常包含避免危险和威胁等作出的努力和期待。这种状态就是焦虑。焦虑不同于恐惧。恐惧是个体企图摆脱负面情境却又无能为力时的情感体验,是对特定刺激时间采取的自御反应。焦虑与抑郁紧密相关。抑郁是情绪低落和厌恶活动的状态,经常与焦虑相伴而生,交替出现。焦虑通常又可分为特质性焦虑(trait anxiety)与状态性焦虑(state anxiety)。特质性焦虑是个体人格特征中相对持久和稳定的个体差异。状态性焦虑则是一种暂时的、因情境而产生的情绪状态。显然,新冠肺炎疫情这一突发公共卫生事件带来的焦虑情绪属于状态性焦虑。

新冠肺炎疫情作为突发公共卫生事件,是一种危险而又具有不确定性的负面情境。而且,该情境并不独对一人或几人,而是群体,乃至全世界人民都要共同面对的。人们在面对这种情境时所产生的焦虑情绪,即为本文所要探讨的群体性焦虑。结合上面的分析,本文认为突发公共卫生事件引发的群体性焦虑指的是:当群体共同面对负面、突发、不确定性强的公共卫生事件时,群体成员产生的以焦虑情绪为主,伴有忧虑、抑郁、恐惧、内疚等多种负面情绪的情绪综合征,并在认知层面随之提高警戒水平,在行为层面伴有逃避危险的行为意图。其本质属于状态性焦虑,具有如下三个特点。

1. 诱发情境具有三个特征:负面、突发、不确定。以新冠肺炎疫情为例,该疫情在效价上首先是负面的,具有破坏性,是群体力图逃避和避免的。其次,该情境是突发性的,很难被预料到。可与之相比照的是发于每年秋冬季节的规律性流感。新冠肺炎疫情暴发于2019年12月,无先兆、无规律可循,具有突发性。最后,该情境具有高度不确定性。疫情刚暴发时,如何有效诊断并不明确,如何有效治疗也是在实践中慢慢摸索出经验的。虽然疫情可防、可控,但并非可以完全掌控。疫情暴发直到现在(2020年9月)仍无有效防御手段。群体免疫已在英国宣告失败,可普遍推广的有效疫苗仍未上市。对于普通民众而言,新冠肺炎便具有高度不确定性。

2. 群体成员的三重情绪反应:(情绪上)紧张、不安、忧虑,(认知上)警戒水平提高,(行为意图上)伴有逃避危险的期望与努力。如果一开始便知努力无望,那便是群体恐慌;如果努力多次仍无济于事,则群体焦虑演变为群体抑郁。三重反应,从本能的情绪感受(紧张、不安、焦虑),到认知(警戒水平提高),再到行为意图(逃避危险的期望与努力),环环相扣、依次展开,又密切相连。

需要注意的是,群体焦虑之所以不同于个体焦虑,不仅在于群体成员要共同面临同一个负面情境,更重要的是上述三重情绪反应是一种群体现象,受群体共享信息以及群体成员实际行动的影响。无论是紧张、不安、忧虑的直接情绪反应,还是受对负面情境的认识影响而提高的警戒水平,无一不受到群体成员所接受信息的作用。因此,一些在个体身上不易观察到且看似反常识的反应,可由群体因素的引入而得到很好的解释。

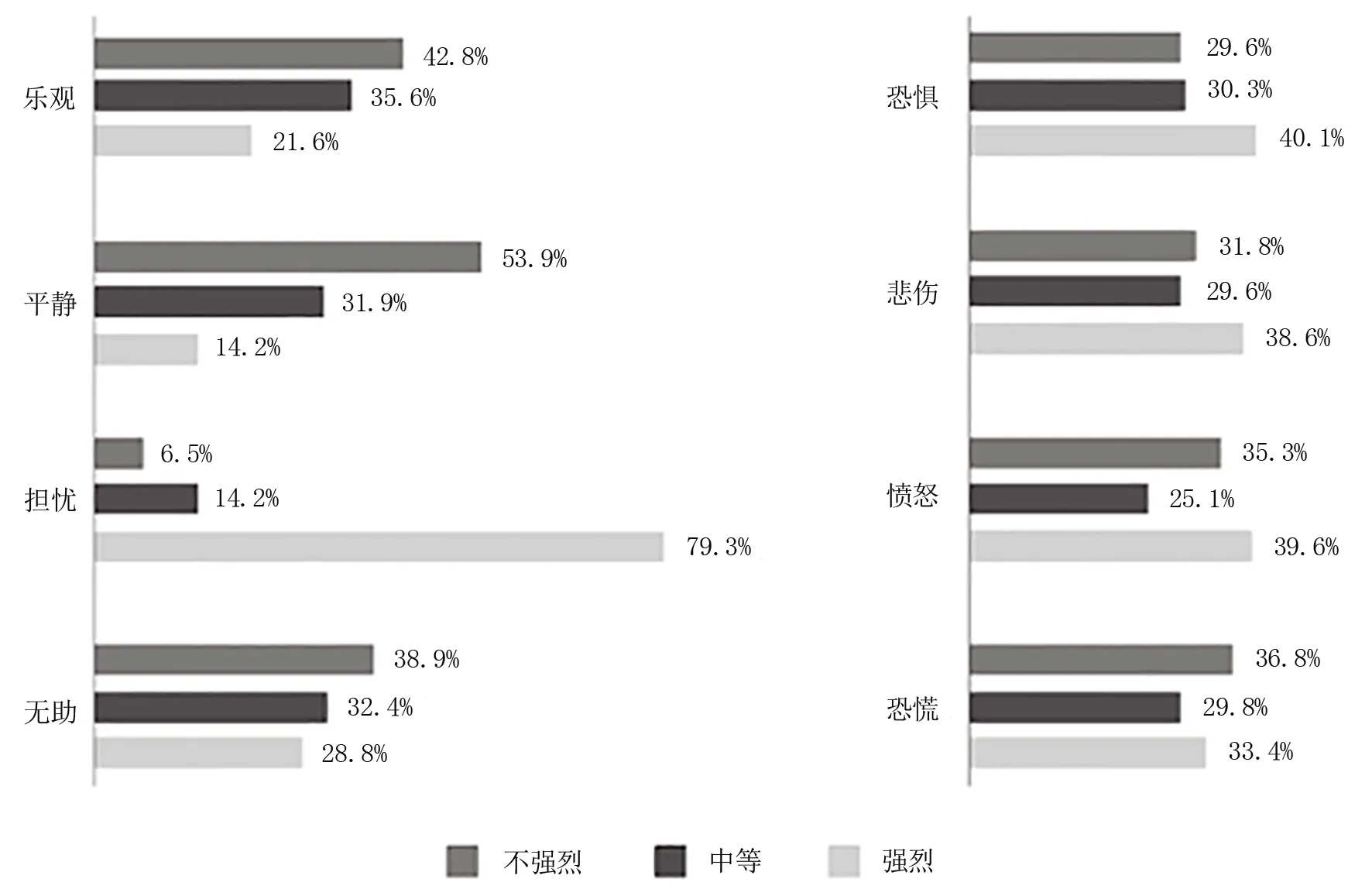

3. 焦虑的复杂性。突发公共性卫生事件引发的群体性焦虑不是单一的情绪,而是以焦虑为底色,兼有恐惧、抑郁、内疚等负面情绪在内的情绪综合征。以本次新冠肺炎疫情为例,中国社会科学院社会学研究所社会心理学研究中心在2020年除夕和春节两天(1月24、25日)对1万多名受访者的调查表明,最普遍的民众情绪体验是担忧(79.3%),其次是恐惧(40.1%)、愤怒(39.6%)、悲伤(38.6%)和恐慌(33.4%)。积极的情绪体验则较少[7](见下页图)。另一项对全国5万余人的大规模调查也显示,在疫情期间,公众不同心理问题发生率最突出的是焦虑(97.75%)、抑郁(97.48%)、失眠(69.25%)。进一步分析发现,中度焦虑占46.11%,重度焦虑高达20.79%。从上述两项大规模调查可以看出,焦虑是最普遍的情绪反应,但除了焦虑还夹杂着抑郁、恐惧、悲伤、愤怒等负面情绪[8]。

二、群体性焦虑的亚群体分析

突发公共卫生事件作为灾难的一种,会带来群体性焦虑。焦虑是人类面对不确定性危险情境的一种自然情绪反应,但它并不仅仅是一种负面情绪。焦虑有其积极、正面的适应性功能,一定程度的焦虑能够帮助人们提高警戒水平,从而作出脱危避祸的行动[9]。国外针对本次新冠病毒疫情的研究也验证了这一点[10]。

因此,当某些亚群体表现出较低的焦虑水平,甚至是将焦虑转向为其他负面情绪时,会产生更大的潜在危害。本文结合美国社会心理学家厄尔文·詹尼斯有关二战中灾难对民众心理与行为影响的相关理论[11],以及有关本次疫情的现有文献,论述经历突发公共卫生事件中三类亚群体不同寻常的群体焦虑现象,并尝试分析其内部心理过程。

图 新冠肺炎疫情下民众的社会情绪分布

1.旁观者亚群体。旁观者亚群体指的是身处的城市或社区遭受疫情肆虐,但本人以及自己认识的人均未出现感染病例的亚群体。该亚群体虽身处疫区,但对疫情却没有直接经验。该亚群体的焦虑水平会比同处疫区但所识之人有感染者的群体的焦虑水平更低。这一点不难理解,没有亲历疫情,旁观者的焦虑水平自然会较低。但令人意外的是,旁观者亚群体的焦虑水平甚至低于非疫区民众的焦虑水平。这种现象不仅反常,更不利于该亚群体的防疫与自救。

以新冠肺炎疫情为例,那些生活在武汉,而所在社区无人感染,自己的亲戚朋友也无人感染的人,便属于这类亚群体。疫情初期,虽然已经有很多消息,但封城前也没有引起媒体的重视,而且感染人数还比较少,因此绝大多数身居武汉的人并不知道情况的严重性。乃至出现了一种“全国人民都在担心武汉,只有武汉人反而无所谓”的现象。这一点,笔者本人深有感触。笔者在1月初封城前一直与家人身在武汉。其间有几位朋友用微信提醒笔者新冠肺炎之事,皆被笔者笑为大惊小怪。

实际上,这种反常现象早在20世纪70年代就引起了国外研究者的关注[12],后被我国研究者形象地命名为“心理台风眼效应”(psychological typhoon eye),即越接近风险中心区,个体的心理越平静,风险知觉水平越低[13]。2003年SARS肆虐时,研究者也曾观察到类似现象。研究者通过问卷测量了当时被划为疫区的北京地区的隔离区和非隔离区以及非疫区的重庆地区共344名学生的焦虑水平、生活受干扰程度等变量。结果发现,在焦虑水平上,疫区的隔离区(北京)<疫区的非隔离区(北京)<非疫区(重庆),即疫情越严重的地方,人们的焦虑水平反而越低,情绪越平静[14]。在今年新冠肺炎疫情暴发后,研究者通过调查身居5类疫情严重程度不同地区(极低风险地区、低风险地区、中风险地区、中高风险地区和高风险地区)的人群对于武汉市疫情的安全担忧和风险知觉,再次验证了“心理台风眼效应”,即国外受测者反而比国内受测者对武汉市疫情表现出更多的安全担忧或害怕。随着所处地区风险水平的升高(从极低风险地区到极高风险地区),民众对武汉市疫情的风险知觉反而降低。也就是说,在空间上越接近高风险地点的民众心理越平静,越远离高风险地点的民众反而更对高风险地点的风险感到恐慌[15]。

对于疫情旁观者亚群体的焦虑水平反而较低的反常现象,有多种可能的解释。本文认为,一个简单而合理的解释是行为主义的强化消退原理。消退指的是已形成的条件反射由于不再受到强化,反应强度逐渐减弱甚至消失的现象。也就是说,如果个体对某个情境刺激(有关疫情的信息)做出曾经被强化过的反应(焦虑),而这个反应没有得到强化(未得到自己的验证)时,再次遇到类似情境刺激,其反应强度就会削弱。这一心理过程类似于古人所云“一鼓作气,再而衰,三而竭”。但需要指出的是,旁观者亚群体焦虑水平较低的现象虽然合理,却非常危险。他们身处险境却不自知,较低的焦虑水平必然带来较低的防患意识和不够充分的防疫准备。

2.目击者亚群体。目击者亚群体指的是经历过疫情风险,甚至身处疫情重灾区,却未被感染的目击者。如果处置不当,该亚群体可能会因为严重低估环境的危险程度,继而体验不到紧张和焦虑,做出置自己于险地的反常行为。以新冠肺炎疫情为例,这类亚群体就是那些身处疫区,其所在社区可能已经出现了感染者,但他们自己尚未被感染的人群。这部分人群又被分为两类。一类是所谓的“无症状感染者”,即无发烧、咳嗽、咽痛等自我感知的临床症状,同时也没有临床可识别的症状和体征,但是呼吸道等标本新冠病毒病原学检测是阳性者。无症状感染者实际上体内已经产生了针对新冠肺炎病毒的特异性病毒,通常情况下不会被再次感染。第二类,则可被称作“暂未感染者”,是未被感染却有感染可能者,即临床上的病毒检测与病原学检测皆为阴性者。两类人的区别是,第一类人有抗体,因此是相对安全的;第二类人没有抗体,因此是有风险的。但如果没有正确的信息和恰当的引导,这两类人都会体验到极低的焦虑,甚至会产生一种自己身体强健到“不可摧毁”的感觉。这种感觉对第一类人而言算是基本正确的,但对第二类人而言则基本是一种一厢情愿且非常危险的幻觉。

目击者亚群体与旁观者亚群体有相似之处,即他们都离疫情很近,而且也都没有被感染。不同的是,旁观者自己及其亲友均未被感染,因此他们会低估环境的危险程度;目击者自己未被感染,自己认识的人却被感染,如果没有媒体传播的正确信息和知识,他们便会高估自己。“我邻居都感染了,但我自己一点儿事儿都没有”的体验让他们产生新冠肺炎病毒并不可怕的错觉,继而做出一些反常的行为。在本次疫情中,一个被众多媒体曝光的反常现象是风靡于国外社交网站的舔马桶挑战赛。众多国外网友把自己舔马桶的视频拍摄上传。据报道,一位21岁美国男子在推特上挑战舔马桶5天后即被确诊新冠肺炎[16]。大多数媒体将这种奇怪的行为解释为“侥幸心理”或“博取眼球”,却不能解释这类行为在应对疫情时发挥的心理功能是什么,也不能解释为什么中国没有产生此类反常行为。

精神分析理论有助于理解这类行为的内在机理。在亲眼所见自己邻居或亲友感染新冠肺炎,或在社交媒体上看到感染新冠肺炎的大量相关新闻后,会让人产生极大的焦虑。理性的态度应是:“目前我还没感染,但这只赖于我的幸运。但明天我却有可能被感染”;与之相应的正确做法则是寻找有效的防疫方法,积极自救。此时,如果政府指导有方,人们能知晓正确的做法,则很容易保持理性的态度,做出正确的决策。但此时,如果没有可靠的应对策略来避免感染或降低感染的可能性,那么焦虑就会转变为恐惧。为了缓解恐惧,求取心理平衡,人们就会发展出心理防御机制。比如,认为“我身体强壮,所以不可能被感染”。这是一种“不死幻觉”。为了维持这种幻觉,需要继而作出相应的行为,比如前述舔马桶的例子。如果通过了“舔马桶”的考验,则更能验证自己的幻觉。因此,看似不合理的行为实际上有着重要的心理功能。

这一点,在中美两国民众的对比上表现得尤为明显。在疫情肆虐过的地方(比如中国的武汉市,美国的纽约州),都存在“险些感染的目击者”。但中国的“目击者”首先从媒体宣传中了解到新冠肺炎的严重性,纠正了自己的认识——并非自己有不死之身,而只是恰好没有被感染,继而,他们很容易了解到防御新冠肺炎的有效方法。无论是央媒、地方媒体,还是微信公众号,都在传播正确的防疫方法,“戴口罩、勤洗手、保持社交距离”迅速成为社会共识。某些西方国家则与之相对,党争让中央政府与州政府之间步调不能统一、协调,两者互相拆台,互相掣肘。“目击者”不能知道正确的信息,仅凭个人经验认为自己身体健康,不会被传染。并且,他们也并不能知道防御新冠肺炎的有效方法,因为甚至连戴口罩是否有效这种问题都要争论数月而不决。所导致的直接结果就是感染人数直线上升,那些直面新冠肺炎的民众焦虑情绪无处释放,只能诉诸于一些夸张的行为,通过主动接触病毒而证明自己是“不死之身”。

3.幸存者亚群体。幸存者亚群体指的是亲眼目睹自己亲近的家人或亲友在疫情中伤亡,而自己却又只遭受轻伤或毫发无损的亚群体。该亚群体一方面会体验到焦虑,但同时还会体验到内疚。这种情绪来自于“为什么你走了,而我却还活着”的道德自责。这种内疚也被称为“幸存者内疚”,即因为自己在灾难中幸存而感到困惑和内疚,甚至宁愿自己也与已经故去的人一起遭遇不幸,在大屠杀、飞机失事、自然灾难后都发现了这种现象[17]。幸存者内疚能够作为导火索催生出一系列情绪,如羞愧,感到自己没有价值,甚至是愤怒。如果处理不当,幸存者内疚会进一步造成身心伤害,甚至演变为创伤后应激障碍。研究表明,在此次新冠肺炎疫情肆虐中,也出现了这种内疚情绪[18]。

幸存者内疚存在多种理论解释[19]。其中一个简单而合理的解释来自精神分析理论——当亲友受伤、挚爱去世,幸存者的潜意识里会产生一种本能的释怀:“太好了,这件可怕的事情没有发生在我的身上,而是发生在了他的身上。”但紧随其后的是意识层面的超我对这种想法的道德苛责:“我怎能这样想!”进而在情绪上体验为内疚。

但突发公共卫生事件中幸存者亚群体体验到的内疚不同于一般灾难造成的幸存者内疚。一般的灾难,诸如地震、火灾、空难、爆炸事故[20]等,通常历时短,很快就结束了。但突发公共卫生事件往往会持续一段时间。以新冠肺炎疫情为例,当一个家庭中有家庭成员不幸感染去世后,其他家庭成员却并没有完全脱离险境。作为幸存者,他们或是轻度感染而仍在被隔离;或是暂未被感染,但并不一定产生了抗体。家庭成员的去世固然会让幸存者产生内疚情绪,但焦虑仍是情绪的底色,因为危险并没有解除,幸存者自身还要承担起照顾自己以及其他家庭成员免受病毒感染的责任。在这种情况下,幸存者亚群体的情绪体验是焦虑与内疚并存。但如果内疚情绪过于强烈,则会影响后续防疫行为,甚至作出自伤行为。因此,对这类亚群体而言,首先要改变认识,幸免于难并不是自己的错误;其次要认识到自己的责任,承担起自己的义务,找到人生的意义;最后回归适当的焦虑水平,做好防疫工作。

三、建议与对策

首先,政府与相关部门对待焦虑要有正确的认识,特别是需要认识到焦虑的正面价值。无论是2003年的SARS,还是2019年的新冠肺炎病毒,大量研究都表明民众焦虑水平显著提高,而且焦虑的波及面也是最广的。但从政府及相关部门的角度来讲,应认识到这是正常现象,大可不必过度反应。相反,如果大众面临疫情丝毫不紧张(如旁观者亚群体),甚至过度放松到主动去接触病毒(如目击者亚群体),或者焦虑转变为了内疚(如幸存者亚群体),才是真正需要引起关注和警觉的。这次疫情中,如果某些西方国家的民众能够保持适度焦虑,疫情也不会发展到目前一发而不可收拾的局面。

其次,建立可信赖的信息发布渠道,发布正确且有用的信息,让民众既能保持正常的焦虑水平,又能让其焦虑有正确的渠道释放。这里正确的信息指对病毒的正确认识和有关疫情发展状况的信息,有用的信息则指正确的防疫知识和防疫心态。从上文对旁观者亚群体的分析可以看出,旁观者因没有关于疫情严重性的一手资料,因此会严重低估情境的危险程度,身处险境不知险。所以,政府及有关部门要通过媒体让他们知道疫情的严重程度,紧张起来,才能有所防备。释放正确信息很重要,但只是成功的一半。如果民众因为得到信息而紧张起来,却没有下一步的解决办法,焦虑自然无法释放。此时,民众就很有可能转变成上文所述的目击者亚群体,甚至为了缓解焦虑铤而走险,采取极端而错误的方法。正确而有用的信息看似简单,但实则不易。政府如果没有足够充分的信息进行预判,就不敢贸然发布信息(如武汉疫情初期的情况);政府如果内部认识不统一,上下不通达,则无法发布信息导致谣言四起,民众手足无措(如某些西方国家疫情初期的情况)。但如果能够有正确防疫心态的科学知识普及,则可能避免更多的不幸(如幸存者内疚)。正确防疫心态的知识科普的要求更高,也更难做到。因为有关心态的科学知识属于心理学范畴,而人们往往会用常规思维去认识心理,而不是基于已有的研究结论[21]。比如,想当然地认为焦虑都是负面的。

最后,构建社会心理服务体系,做好防疫的系统性工作。新冠肺炎作为突发公共卫生事件具有不可预测性。但可以预测到的是,类似事件在未来很有可能再次暴发。因此,如何在突发公共卫生事件发生之前做好预警,在发生之后作出系统性干预,就显得尤为重要。社会心理服务体系作为一项系统性工程,可以在未来面对突发公共卫生事件的群体性焦虑问题上发挥更大的作用。仍以本次新冠肺炎疫情为例,社会心理服务体系建设,可在如下两个层面展开工作。其一,是心理疏导层面。在本次新冠肺炎疫情中,来自社会各界的心理服务力量纷纷响应号召,各地卫生健康部门、高校与科研院所,以及民间心理咨询机构,都对疏导民众焦虑发挥了很大的作用。心理援助热线、心理防护与疏导的科普书籍、在线课程等形式多样的社会心理服务方式真正成为疫情防控期间社会心理的“减压阀”和“调节器”[22]。未来工作应充分总结本次疫情防控经验,结合全国正在建设的社会心理服务试点,做好心理疏导的系统性布局,以及专业队伍的系统性培养与非专业队伍的专业性培训,将政府、高校、社区,官方与民间的力量有机结合起来。其二,是社会治理层面。社会心理服务体系不应止步于心理疏导,社会心理服务的内涵也远大于心理健康。在疫情的应急管理中应增加心理服务与各类应急保障工作的协同,考虑各类应急举措的民众心理影响,增加社会心理服务保障机制的内容[23]。无论是发布疫情有关信息的节奏、范围,舆情监测与引导,还是基层具体管控方案的制定和举措的推行,都需要运用心理学知识,将心理学的已有研究成果纳入具体方案,从根本上减少甚至避免群体性焦虑的产生,实现基于心理学的应急管理,而这或许才是解决群体性焦虑问题的根本之道。