共建成渝地区协同创新体系的建议

◆成都科技顾问团

一、区域协同创新体系的内涵

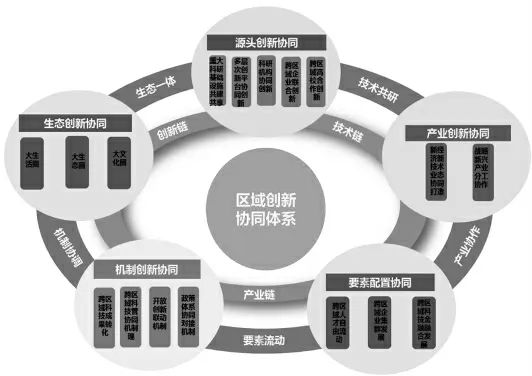

区域协同创新体系是基于多极地理创新源交互作用的区域创新网络,其核心理念是围绕创新链、技术链、产业链打造的由众多大、小城市共同构建的创新共同体。由源头创新、产业创新、要素配置、体制机制及创新生态构建而成。

二、 成渝地区共建协同创新体系的优势与短板

(一)共建优势

图1 区域协同创新体系

1.多项重大科技基础设施布局,源头创新能力较强。目前,成都布局有H-2M 聚变装置、转化医学、高海拔宇宙线观测站、极深地下极端低辐射本地前沿物理试验设施等大科学装置和重大科技基础设施。截至2019 年底,成都拥有国家重点实验室11 家、国家工程技术研究中心10 家、国家企业技术中心48 家(2018 年);重庆拥有国家重点实验室8 家、国家工程技术研究中心10家、国家企业技术中心30 家(2018 年)。

2.成渝两地高校院所数量众多,学科建设水平较高。截至2019 年底,成都共有64 所普通高等教育学校,其中“双一流高校”是电子科技大学和四川大学;拥有14 个双一流建设学科,27 个A类学科。2018 年,成都市高校R&D 经费内部支出达到551476 万元,高校专利所有权转让及许可收入达到1649 万元。截至2019 年底,重庆共有65 所普通高等教育学校,其中“双一流高校” 是重庆大学和西南大学;拥有4 个双一流建设学科,7 个A 类学科。2018 年,重庆市高校R&D 经费内部支出为396314 万元,高校专利所有权转让及许可收入为1535.5 万元。

3.现代先进制造产业体系完备,产业协同优势较大。成都正加快培育世界级现代化产业集群,谋划“5+5+1”细分领域,重点发展电子信息、装备制造、医药健康等先进制造业。重庆依托完备的制造业体系,持续强化装备制造、医药健康、信息技术等主导产业优势,加快培育千亿级先进制造业产业集群。从主导产业看,成渝均在电子信息、装备制造、医药健康等领域具有明显优势,产业关联度较高。从细分领域看,成都在软件、芯片设计、医药研发等产业链前端具有较强实力;重庆在产业链中后端的制造环节更具优势。成渝在集成电路、机器人、汽车整车及零部件研发、轨道交通等领域具有协同创新态势。

4.区域协同创新要素有效聚集,科技支撑力量较足。在企业方面,截至2018 年底,成都共有高新技术企业3113 家,A 股上市企业78 家,独角兽企业4 家,包括1919 酒类直供、新潮传媒、驹马物流、医联,独角兽企业总估值约69.54 亿元。实现技术交易总额953.79 亿元。截至2018 年底,重庆拥有高新技术企业2488 家,A 股上市企业50 家,独角兽企业2 家:猪八戒网和云丛科技,总估值约50.76 亿元。实现技术交易总额266.23 亿元。在人才方面,成都人才总量约500 万人, 两院院士31 人,R&D 从业人员总量约为14.33 万人,每万人从业人员研发人员数量约160.11 人。重庆人才总量约510 万人,两院院士16 人,R&D从业人员总量约为15.11 万人,每万人从业人员研发人员数量为88.4 人。在金融方面,2018 年,成都私募基金管理人数量、私募基金数量以及私募基金规模分别是376 家、729 家、1252.35 亿元,重庆为214 家、501 家、1217 亿元。

综上,成都和重庆在科教资源、重大科技基础设施布局、产业创新以及创新要素等领域各具优势,成都在重大科技基础设施、产业创新研发、高新技术企业、院士专家资源以及金融资本等方面优势明显,重庆则拥有更雄厚的制造业基础和工业实力。但从优势细分领域和产业链环节来看,成渝两地具有较高的产业关联度和创新互补性,通过加快建设成渝地区协同创新体系,促进创新要素的自由流动和有效聚集,充分发挥成渝的科技创新优势,助推区域高质量发展,为成渝地区双城经济圈建设提供强力支撑。

(二)存在短板

1.要素资源硬约束亟须破解。与重庆相比,成都在GDP、土地面积及人口数量等硬指标上存在一定差距,长远来看对成都发展能级和位势的提升支撑力不足。需要发挥成都源头创新优势,坚决摒弃“各扫门前雪”的思维定式,建立跨区域科技成果转化和常态化科技交流合作机制,构建“一圈一轴”成都地区协同创新体系,形成跨区域的创新大生态链和产业大生态圈。

2.成渝协同创新能力较为薄弱。目前,成渝两地在基础研究、前沿科学及前瞻研究领域等源头创新协作,以及在电子信息、装备制造、轨道交通等产业领域的创新协作、科技成果转化、科技合作与交流、科技资源和数据共享等创新机制及政策顶层设计等方面,均未形成畅通的链接通道,成渝协同创新亟待全方位加强和深化。

3.“一带一路”科技创新战略枢纽作用尚未体现。从国际合作看,中法、中以、中韩等国际产业社区创新质量和科技合作仍然不足。从国际人才看,2018 年成都外籍人才数量仅是上海的5.5%、北京的14.47%、深圳的22.78%。从高校实力看,成都国际知名高校院所较少,原创性、国际性、引领性的重大科研成果仍较缺乏,没有进入亚洲百强的具有国际影响力的知名大学[1]。

三、国内外区域协同创新体系建设与经验借鉴

(一)国外城市群协同创新体系建设的做法

1.纽约湾区。构建新型大学科技园、双创服务平台、“天使融资”于一体的创新体系。倡导实施“应用科学”计划,聚焦计算机科学、信息科技等前沿应用技术领域,打造了与现代经济模式相适应的新型大学科技园。通过推动“众创空间”计划,搭建起多层次创业服务平台,实现全覆盖、广辐射的“众创空间”网络。建立多元化的“融资激励”计划,以“天使融资”为侧重,支撑更多的小微企业创新发展。

2.旧金山湾区。打破行政区划限制,建立协调发展的区域创新管理体系。在创新产业发展上,依托信息产业带动金融、旅游和其他服务业发展壮大,最终发展为全球主要湾区人均GDP 最高的世界级城市群。在区域间的协调发展上,1945 年成立湾区委员会,对湾区面临的各种问题成立专门机构解决。1961 年成立半官方的旧金山湾区政府协会,统筹推进区域规划目标,搭建城市间的沟通桥梁,促进湾区各城市间的协调发展。

3.东京湾区。高度重视联合共赢规划的顶层设计与产学研合作的重要作用。作为日本国家创新活动的核心源动力,东京大湾区将千叶港、川崎港等六大港湾进行联合共赢规划的顶层设计,实现了港口间的有机整合,有效应对外部竞争。在开放性和国际化的引导下,东京湾区形成了一套独有的产学研体系,不仅保证了对创新体系中分散的各部门的灵活调度,还保证了产学官资源的良性流通。

(二)国内城市群协同创新体系建设分析

1.粤港澳大湾区。推进科技创新协同、产业创新协同和体制机制协同创新。2017 年7 月,国家发改委、广东、香港、澳门四方签署了《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》,在“打造国际科技创新中心”方面,提出要构建国际化、开放型区域创新体系。2019 年初,国务院发布《粤港澳大湾区国际科技创新中心建设方案》,要求大湾区的建设要积极吸引和对接全球创新资源,建设“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊,建成全球区域协同科技创新高地。

2.长三角城市群。将“一体化”和“高质量”作为区域协同创新的关键。2018 年11 月,国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确提出,推动科创产业、基础设施、生态环境、公共服务等领域实现一体化发展,全面建立一体化发展的体制机制。G60 科创走廊沿线形成了长三角经济发展最具活力、开放程度最高、创新能力最强的城市群,成为落实长三角高质量一体化发展的生动实践。2018 年,G60 科创走廊沿线九城市经济增长的平均速度超过7%,高于全国经济增长速度6.6%的水平。

3.京津冀城市群。疏解北京“非首都”功能,谋划更加平衡发展区域创新协同体系。2015 年,《京津冀协同发展规划纲要》获得中共中央、国务院批准,建设以首都为核心、生态环境良好、经济文化发达、社会和谐稳定的世界级城市群,但随着京津冀协同发展进入“深水区”,受制于区域发展不平衡的问题逐渐显现。近年来,以一核(北京)、双城(北京和天津)、三轴(京津、京宝石、京津唐)、四区(中部核心功能区、东部滨海发展区、南部功能拓展区、西北部生态涵养区)为骨架,推动有序疏解北京非首都功能,加快建立平衡发展的区域协同创新体系。

(三)区域协同创新体系建设的经验借鉴

1.突出“一体化”发展,更加强调打破行政概念。国内外湾区及城市群在协同创新体系建设中,都将打破行政壁垒作为核心关键,更加注重顶层设计的协同性、机制的联动性。因此,成渝地区协同创新体系建设要打破行政概念,在技术创新、产业联动、空间布局、体制机制等方面形成一体化发展的大生态体系。

2.突出“平衡化”发展,更强调区域整体提升。京津冀城市群建设的关键在于纾解首都非核心功能,以北京为核心,打造多层次、全方位协同创新发展的平衡协作体系。当前,成渝地区双城经济圈建设中“双核共振、中位塌陷”的客观现实,带来要素流动不畅、产业协作不优等问题。因此,要以双城为核,带动引领区域发展,形成区域整体性协同创新发展的良好局面。

3.突出“集群化”发展,更加注重发挥聚合优势。G60 科创走廊、广深科创走廊都是充分发挥先发优势和聚合优势,强化要素市场配置,构建集群化的协同创新廊道。因此,成渝地区要加快形成成德绵科创走廊、西部科学城、成渝科创廊道等区域集群化协同发展核心体系,以支撑成渝双城经济圈和全国重要科创中心建设。

4.突出“共享化”发展,更加注重要素自由流动。国际湾区和国内城市群都是依托紧密而高效的创新要素流动配置,激发区域科创活动,最终形成网络化协同创新体系。因此,成渝地区协同创新体系建设中,要更加注重创新要素的自由流动,搭建协同创新、数据共享、人才交流、资金共建等平台,畅通创新型企业、科技成果及科技人才流动通道,构建立足成渝、面向全球的科创共同体。

四、成渝地区共建协同创新体系的建议

(一)强化源头协同创新,打造高水平的科技创新策源地

一是共建综合性国家科学中心和产业创新中心。整合集成成渝区域重大科技基础设施,加快建设中科院成都科学研究中心、国家川藏铁路技术创新中心等重大创新项目,加强成都转化医学设施等重大科技基础设施建设。

二是推动成渝地区重大科技创新平台分建共享。支持成都围绕先进核能、网络空间安全、空天技术等领域建设天府实验室,加快推动生物治疗、牵引动力、通信抗干扰等现有国家重点实验室创新提能,为成渝地区提供重大科技创新平台。

三是联合建设产业创新重大功能性平台。鼓励成渝两地电子信息、生物医药等行业骨干企业牵头组建产业创新重大功能性平台;鼓励高校院所在电子科学与技术、信息与通信工程、口腔医学、人工智能等方向打造一批前沿交叉科学研究平台。

四是建设世界一流大学和科研机构。重点支持四川大学、电子科技大学、重庆大学冲刺世界一流大学。成都可依托中科院成都分院、核动力研究院等建设世界一流科研机构,力争高能物理、光学技术、核动力设计等领域进入全球领先行列。

(二)加强产业分工协作,构建高质量的产业协同生态圈

一是按照“一城多园”模式共建西部科学城。加快推动成都科学城、高新区、东部新城、绵阳科技城、重庆科学城及两江协同创新区等建设。加快区域内人工智能基础理论研究突破,支持区块链核心技术、行业标准以及关键产品研制,开展6G 技术预研和系统布局;在量子通信、脑机智能、基因工程、合成生物学等领域开展颠覆性技术攻关。

二是协同打造新经济新技术新场景试验高地。鼓励成渝地区在区块链、人工智能、大数据、物联网等产业领域推动技术创新融合。在智慧城市、智慧治理、智慧生活等领域构建一批超级场景,在无边界城市、人工智能测试场等领域进行应用场景试点。面向掌握核心技术的成渝地区企业发布“硬核科技场景创新招募榜”。将成都“城市机会清单”进一步向成渝地区其他区域开放。

三是共同培育战略性新兴产业创新发展优势。加快成都建设全国重要的先进制造业创新中心步伐,推动互联网、大数据、人工智能等信息技术集成应用,促进制造业产业模式和企业形态创新。提升重庆主导产业创新发展能力,构建装备制造、医药健康、信息技术等产业技术创新体系。依托成渝地区优势产业创建综合性国家产业创新中心,在成德绵地区积极建设国家高新技术产业带。

(三)促进资源自由流动,建设高效能的要素配置枢纽地

一是打造创新人才集聚高地。以成渝地区为整体,围绕装备制造、生物医药、电子信息等重点产业发展需求,提高对诺贝尔奖获得者等国际顶尖人才(团队)、两院院士以及行业顶尖人才的吸引力。优先培养高层次创新型人才,遴选培育一批自然科学、工程技术等领域的杰出人才。联合“一带一路”沿线国家开展科技创新合作,为各国科技人员来成渝两地创新发展提供便利。

二是打造科技型创新企业集群。大力培育创新型领军企业,积极引进一批龙头企业,支持通过战略研发合作、技术交叉许可等方式,形成和拓展产业生态圈、创新生态链。遴选一批高成长性企业,做大成渝地区高新技术企业,坚持数量扩张与创新能力提升并重。加快孵化培育中小微科技型企业,促进高新技术企业数量持续增加。建立面向小型高新技术企业的全方位支持服务体系,助其走“专精特新”发展道路。

三是引导科技金融加快发展。打造科技金融平台,支持成都天府国际基金小镇打造创投融资、基金管理与财富管理国际一流平台;支持成都、重庆牵头成立跨区域的创投合作平台,形成良好的区域创投生态。优化科技金融生态,完善成都“科创通”、重庆“科融通”等平台服务功能,完善政策培训、孵化培育、天使投资、债权融资、成果转化等智能化产品。推动银行业金融机构设立科技支行,探索多种形式金融创新产品和服务。

(四)激发科技创新活力,推动体制机制改革向纵深发展

一是加快推动科技成果转移转化。建设职务科技成果所有权和长期使用权改革示范区,在成渝地区双城经济圈范围内就职务科技成果所有权和长期使用权改革开展试验示范,进一步赋予科技人员职务科技成果所有权或长期使用权。探索科技成果转化机制创新,建立健全科技成果的产权制度和收益分配机制,激发高校院所科研人员的创新创造积极性,促进科技成果加快转移转化。

二是制定专项协同政策联动机制。在创新人才集聚上,研究制定有利于区域整体吸引人才的一揽子政策,在住房、医疗、人居环境等方面加以保障;在支持高科技企业发展上,统筹招商引智,在高企树标提质、企业总部引进、规模以上企业研发机构建设、科技型中小企业培育等方面协商建立最佳的区域政策体系;在产业创新发展上,共同出台更加有利于电子信息、生物医药、新经济等产业创新发展的支持政策。

三是构建开放协同创新联动机制。共建“一带一路”科技创新合作区和知识产权交易中心,鼓励成渝两地在“一带一路”沿线国家建设联合实验室。以成都科学城为主要承载区,建设科技转移中心,单边自主开放成都科技研发成果,多种形式吸聚“一带一路”国家先进创新成果,通过实施人才、资金、土地、文化等一系列措施,构筑成渝“一带一路”科技创新枢纽良好环境。

(五)优化区域创新生态,营造国际化一流区域创新环境

一是打造活力开放生活圈。积极构建1 小时生活工作圈,支持成都加快轨道交通产业技术研究院等项目落地运行,通过区域内部的资源导入及技术共享,加快打造成渝地区轨道交通技术服务平台,形成服务成渝地区生活工作出行的交通网络。营造开放自由的生活氛围,依托快速的信息网络架构,构建5G 网络体系,将公共空间灵活转变为学习交流场所,增强成渝地区科技创新的社会氛围。

二是构建可持续发展生态圈。支持成都加快建设美丽宜居公园城市,创新公共服务场景,支持成都纳入国家可持续发展议程创新示范区建设试点城市。采取建设城市信息模型/ 数字模型、推进城市物理、数字同步规划、同时建设、交互运行等措施,推动成渝地区城市能力提升。积极开展清洁能源、土壤污染治理、垃圾处理等技术攻关,支持开发环境监测设备、空气净化设备等先进产品。

三是营造浓厚的创新创业氛围。优化创新创业服务,深化成都10 个环高校知识经济圈建设,鼓励四川大学、电子科大加强与重庆大学、西南大学等高校,按照“一圈多园”模式打造跨区域的环高校知识经济圈。持续开展创新创业活动,优化成都“创交会”“菁蓉会”、重庆“智汇两江”等创新创业品牌。积极培育创新创业文化,培育敢于创新、敢于创业的城市创客文化。