关于成渝地区双城经济圈协同发展的几点建议

◆成都科技顾问团

按照国家 “推动成渝地区双城经济圈建设” 重大战略部署要求,成渝地区已被赋予新的时代定位。如何抢抓国家新兴极核建设机遇,发展成为中国经济增长“第四极”?需要从城市群区域发展格局、成渝城市群发展阶段及成渝地区产业竞合关系等角度深入思考。

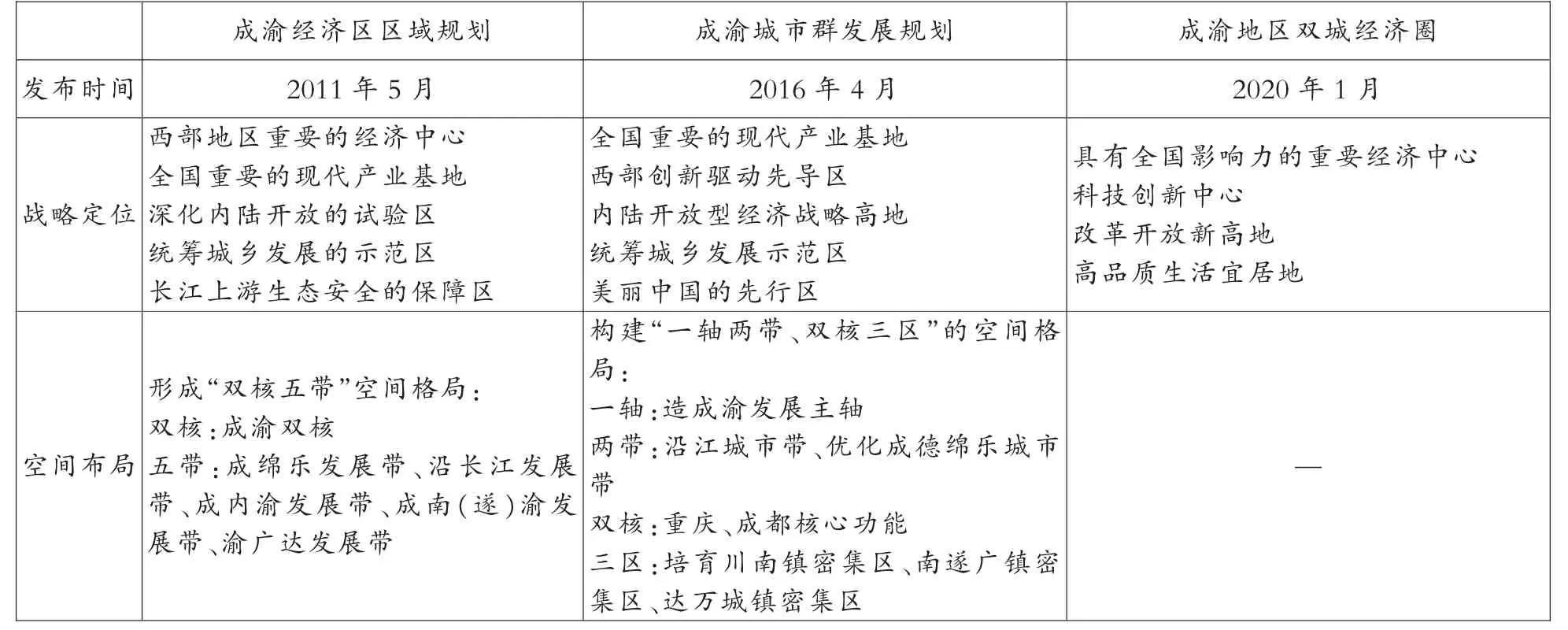

一、 不同时期国家战略对成渝地区发展定位

从国家战略层面来看,早在2011 年和2016年国务院就先后印发了《成渝经济区区域规划》《成渝城市群发展规划》。不论是 “成渝经济区”“成渝城市群”,还是“成渝地区双城经济圈”,都体现了国家战略在不同时期对成渝发展的客观认识。

(一)成渝经济区

2006 年,国家出台《西部大开发“十一五”规划》,明确提出建设成渝经济区。2007 年,四川、重庆签署《关于推进川渝合作共建成渝经济区的协议》,提出以重庆、成都为龙头,共同将成渝经济区建设成国家新的增长极。2011 年,国家发改委印发《成渝经济区区域规划》,提出“一中心、一基地、三区”发展定位,标志着成渝地区开始逐步向全国经济第四极迈进。

(二)成渝城市群

2016 年,国务院通过《成渝城市群发展规划》,提出培育发展成渝城市群。以建设具有国际竞争力的国家级城市群为目标,发挥其沟通西南西北、连接国内国外的独特优势,推动“一带一路”和长江经济带战略契合互动,打造全国经济增长新空间。

表1 国家层面对成渝地区战略规划相关部署

(三)成渝地区双城经济圈

今年1 月,中央部署“成渝地区双城经济圈建设”,明确“两中心两地”发展定位,支持成渝地区从西部地区重要的经济中心发展成为具有全国影响力的重要经济中心,国家层面对成渝地区的重视程度明显提升。“成渝”是由成都、重庆构成,就其实质而言,目前还主要是两大行政区之间加强联合并谋求共同发展。尤其是重庆,名为市,实则是“大城市+ 大农村”的行政区域。因此强调“成渝地区”是准确的,更符合当前阶段区域的发展阶段特征。从兼顾历史、准确反映现状的角度强调成渝地区,从新动力、新路径和新目标的角度强调双城经济圈,有利于充分发挥两个极核城市带动作用,以中心城市带动双城经济圈向高质量迈进。

二、对成渝地区双城经济圈发展的几点思考

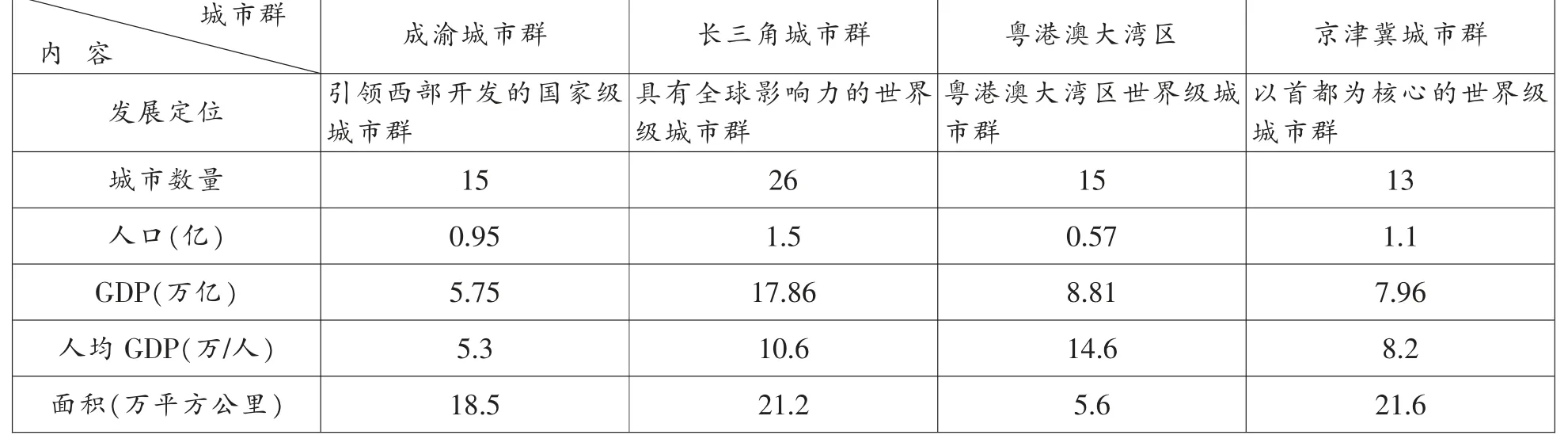

(一)从当前来看,京津冀、长三角、粤港澳大湾区仍将长期占领区域龙头,成渝地区发展不足,发展仍是第一要务

改革开放以来,城市群迅速崛起,以城市群为代表的一体化地区在我国形成多个大的经济增长极。其中,长三角、粤港澳大湾区、京津冀三个城市群经济总量大、增长快、一体化水平高,成为东部地区三大经济增长极。据资料显示,2018 年成渝城市群地区生产总值约5.75 万亿元,占长三角城市群的32.19%、粤港澳大湾区的65.27%、京津冀城市群的72.24%。无论从经济总量还是地均效益来看,成渝城市群与三个发达城市群相比差距较大,发展仍然是第一要务。

表2 2018 年国内主要城市群发展概况比较

(二)从区域自身发展来看,成渝地区还没有迈入城市群发展阶段,要成为新的增长极,应尊重客观规律,按步骤、分阶段推进

推动成渝地区双城经济圈建设要尊重客观规律,即遵循“小城镇- 大城市- 都市圈- 城市群”演变规律。城市群的基本动能是城市之间分工与合作,通过产业分工增强市场竞争力。多年来,重庆和成都没有形成产业分工与互补的关系,主要原因在于:一是成渝两地支柱产业同质化,竞争远大于合作,尤其高端发展平台竞争日趋激烈。两地在城市协调合作机制、空间发展战略对接、统一市场建设等方面还未有实质性进展。二是重庆和成都中间地带还没有形成具有联接功能的次级枢纽城市。成渝两地之间除了绵阳、宜宾、德阳、南充、达州、泸州等6 个城市GDP 超过2000 亿元,其他兄弟城市GDP 还在1000 亿元左右徘徊,导致城市群网络一体化程度不高。

今年7 月,中共四川省委十一届七次全会提出,要发挥重要节点城市比较优势,把深化川渝毗邻地区合作作为重要抓手,支持打造一批合作先行区、示范区和协同区,协同重庆加快建设万达开川渝统筹发展示范区,为推进成渝地区统筹发展探索新路、作出示范。因此,成渝地区双城经济圈建设要先发展重庆、成都两个极核城市,并充分发挥极核城市带动作用引领区域协调发展。

表3 2019 年成渝之间各城市(区县)GDP 情况

(三)有为才有位,在新时代西部大开发和双城经济圈建设重大战略部署下,增强竞合意识,乘势而上、突出特色才是赢得优势的关键

一是推动更多社会资源和要素向西部流动。中国区域经济发展的不平衡性,使得西部地区亟须发展成为和东部沿海城市群量级相匹配的城市群。中央第六次财经会议提出,“促进产业、人口及各类生产要素合理流动和高效集聚,强化重庆和成都的中心城市带动作用”。在当前沿海发达城市地价、人工等生产要素价格普遍较高,以及以住房为代表的不可移动商品价格高企的情况下,把更多的社会资源投向生产要素价格相对较低的西部地区,显然在同等条件下可能会获得更高的回报,这也促使已在全国范围内合理流动的各种要素和商品获得更优化配置。

二是依托产业体系共建减少竞争损耗。基于沿海产业转移机遇,成渝两地在培育创新增长点的同时要避免“抢项目”,侧重区域优势互补打造完整产业链,共建具有竞争力和带动力的开放型产业体系,用规模效益对冲产业同质化带来的竞争损耗。成渝地区电子信息产业规模占全球1/3,如果形成产业合力,电子信息产业有望成为第一个世界级产业集群。此外,成渝地区汽车产量占全国18%,航空航天和轨道交通领域技术创新能力全国领先,这些领域都有可能成为成渝地区强劲的动力源。从区位发展来看,成都“东进”主要是拓展制造业发展空间,同时也可以更好地和重庆便利的长江航运对接。未来,“东进”区域可能不仅要承接中国东部产业转移浪潮,更有可能成为未来的“中国工厂”。而重庆扎实的工业基础和便捷的长江航运,也对成都东进发展现代制造业所需的原材料以及成品外运起着重要的支撑作用。

三、关于成渝两地协同发展的建议

(一)重新定义成渝地区区位优势

成渝地区处于全国“两横三纵”城市化战略格局沿长江通道横轴和包昆通道纵轴的交汇地带,战略地位突出,极具发展潜力。同时,西部陆海新通道建设将充分发挥西部地区连接“一带一路”的纽带作用,深化陆海双向开放,开辟新的市场。加入全球产业链,汇聚全球资源,成渝地区才能有更大的提升空间,因此,“打造内陆开放战略高地”对成渝两地都至关重要。

(二)把科技和制度创新作为经济中心建设的动力源

成渝两地经济快速发展得益于西部大开发20 余年资金、劳动力、资源等要素的大规模投入,但当中国经济进入高质量发展阶段后,以数量性为主的增长动力开始减弱。要想保持经济持续较快增长,形成更强辐射带动能力,建设具有全国影响力的重要经济中心,必须转换发展动能,形成新的动力源。保持经济持续增长的动力来自产业转型升级,而实现产业转型升级、增加中高端产品和服务供给,需要强化科技创新能力,以科技创新作为支撑引导国内外先进要素和产业进入。因此,实现动能转换、增强科技和体制创新能力、吸引国内外先进要素进入成为当前的重要任务,也成为成渝地区建设“两中心两地”的必然选择。

(三)突破一体化发展瓶颈以实现协同发展

国内现有城市群都是在城市具备集聚效应的基础上,形成深度分工协作,从而释放城市群内各类要素潜力。地区之间的协同要统筹好合作与竞争的关系,形成促进合作和减少竞争的机制。基于成渝地区目前的发展水平,成渝地区双城经济圈建设的重要任务就是要在协同发展上取得实质性突破,分层次推进协同发展。在“利益引力”已经大于“行政阻力”的区域,如成德眉资、重庆核心区与周边各区以及各区域中心城市与周边县区之间,应当按同城化推进,在产业和城市功能方面实现合理分工协作。在其他区域,则根据双方合作需求的强烈程度和现实条件,选择部分领域逐步推进分工合作。

(四)寻求内生动力提升城市能级

城市能级层次决定了资源集聚范围、经济辐射范围和发展竞争能力,寻求城市内生发展动力的关键,就是要以城市功能的塑造提升城市能级。推动成渝地区双城经济圈建设,既要同心协力推进合作,也要集中精力提升自身内在实力。成都市委十三届七次全会提出,在新的战略机遇下,成都将抓好建设践行新发展理念的公园城市示范区、“两区一城”建设、成德眉资同城化发展、提升门户枢纽地位“四件大事”。通过发挥成都“主干”引领辐射带动作用,加快成都极核城市建设,以强劲动能助推成渝地区崛起。