培养能力 落实素养 提升复习效率

——以“动物细胞培养与单克隆抗体”复习为例

河北

学科核心素养是学生后天习得的终身受益成果,是学生在解决真实情境中的生物学问题时所表现出来的必备品格和关键能力。学科核心素养主要包括生命观念、科学思维、科学探究和社会责任四个维度,需要通过每节课或每项活动来逐步培养,最终使学生成为对社会有用的人才。笔者在制订每节课(或活动)的教学预设等教学实践中,都会思考采用何种有效方式或手段让学生主动地参与课堂学习过程,在亲历提出问题、获取信息、寻找证据、探究设计和发现规律等过程中习得知识,养成科学思维习惯,形成积极的科学态度。现以高中生物教材《现代生物科技专题》(人教版)专题2“2.2.2 动物细胞融合与单克隆抗体”教学为例,对如何利用课堂教学发展学生学科核心素养、提升高考解题能力进行浅析,供教学参考。

1.创设真实教学情境,关注生物热点事件或问题,树立社会责任意识

注重科学、技术和社会的相互关系是《普通高中生物学课程标准(2017 年版)》(以下简称《课程标准》)的理念之一,也是学科核心素养达成的重要途径及近两年生物高考命题的主导思路之一。关注和参加与生物科学技术有关的社会问题的讨论和决策,是学科核心素养的重要组成部分,也是培养学生对自然和社会责任感的重要途径。教师在教学中要引导学生特别关注现实生活与生物学相关的问题或事件,让学生积极思考,尝试参与社会决策,培养学生的社会责任感。

在复习“动物细胞融合与单克隆抗体”时,笔者首先播放《关于新型冠状病毒肺炎的一切》视频,通过视频让学生回顾有关病毒的知识,以及新型冠状病毒(如图1)肺炎的发病和治愈与机体免疫的联系,同时用多媒体展示如下问题串引导学生回顾免疫系统的组成和功能,理解单克隆抗体的概念。

图1 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)

(1)免疫系统主要由哪几部分组成,免疫系统的主要功能是什么?

(2)人体在阻止病毒传播过程中吞噬细胞、T 细胞、B 细胞和抗体分别起到何种作用?

(3)传统方法从动物血清中分离出的抗体不仅产量低、纯度低,且抗体特异性差。某生物科技小组同学设计获得新型冠状病毒单克隆抗体实验思路为“用新型冠状病毒S 蛋白(特定抗原)多次免疫小鼠,然后对从脾脏中获取的B 细胞进行筛选,得到特定的B 细胞在体外培养获得大量浆细胞,进而通过体外培养获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体。”请评价这一实验思路中不合理之处并进行修正。

教师在以上教学过程中,以当前社会正在发生的新型冠状病毒肺炎热点事件为教学情境,通过层层递进的问题,启发学生思维,引导学生理性回归教材,让学生将必修教材与选修教材相关知识进行关联、融合,加深对知识的理解。通过实验设计思路评价,复习动物细胞培养中培养细胞的特点(具有接触抑制现象,且只能增殖10 代左右),以及多次免疫的目的(获得更多的能分泌特定抗体的B 细胞),让学生认识到从多个B 细胞中筛选出能产生特定抗体的B 细胞从科学实验上不具有可操作性等知识,最终水到渠成地让学生理解单克隆抗体(由一个B 细胞通过增殖克隆产生B 细胞群体,该细胞群体只分泌一种特异性抗体称为单克隆抗体)这一概念,通过概念理解并构建生命观念。同时也让学生关注到新型冠状病毒肺炎是与生物学高度联系的社会事件,是利用生物工程技术可防可治的公共卫生事件,为学生宣传生物学知识和健康的生活方式,识别伪科学和迷信,为尝试参与社会决策提供指引,让学生树立强烈的社会责任意识。

2.通过分析、设计实验,注重科学思维和科学探究的培养

培养学生学科核心素养是生物课堂教学的价值追求和目标,以探究性学习为特点的教学过程会直接影响学科核心素养中“科学思维”“科学探究”的落实,也间接影响生命观念和社会责任的形成。在2019 年全国高考理综卷生物学科命题中,对学生科学思维和科学探究能力的考查更加明显,如全国卷Ⅰ第29 题、全国卷Ⅲ第29 题和第32 题,都要求学生根据题目信息设计实验思路并预期结果和结论,全国卷Ⅱ第29 题和第31 题,要求学生分析实验过程、得出结论。这些题目不仅考查学生运用知识分析问题、解决问题的能力,还对学生的语言规范表达能力提出了更高要求。在本节第二个教学环节中,为突出杂交瘤细胞筛选和杂交瘤细胞克隆化培养、专一性抗体检测这两个重、难点知识,培养学生的科学思维和科学探究能力,笔者利用典型例题引导学生分析、思考,设计探究活动方案,培养学生分析问题和解决问题的能力,提升解题能力。

【例1】已知一种B 淋巴细胞能产生一种特定抗体,但由于不能大量增殖而产生的抗体很少,骨髓瘤细胞不能产生抗体,但能大量增殖。根据所学知识,设计获得“既能产生大量抗体又能大量增殖的细胞,并通过培养获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体”的实验思路,要求设计至少两种不同思路,简单描述设计思路即可。

【参考答案】思路①:利用基因工程获取被新型冠状病毒感染者B 细胞中抗体合成基因,构建基因表达载体后导入到微生物细胞中,培养经过筛选的微生物细胞使其大量增殖,从培养液中提取获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体(或将骨髓瘤细胞中的无限增殖基因导入到B 细胞中并培养获得大量B 细胞,再提取获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体)。

思路②:通过让B 细胞和骨髓瘤细胞融合,经过筛选得到既能产生特异性抗体又能无限增殖的杂种细胞并大量培养,提取获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体。

思路③:通过核移植技术,将B 细胞的细胞核移植到去核的早期胚胎细胞中,刺激重组细胞分裂,筛选得到能产生特异性抗体的重组细胞并大量培养,提取获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体。

【分析】本题考查B 淋巴细胞和骨髓瘤(胚胎)细胞的增殖特点,要求学生具有发散思维,实验要求设计出获得“既能产生大量抗体又能大量增殖的细胞,并通过细胞培养获得抗新型冠状病毒的单克隆抗体”的思路,意在考查学生对基因工程、植物体细胞杂交技术和核移植技术等生物工程技术流程的掌握程度,学生根据提示很容易梳理出两种设计思路,题目难度不大,但对学生综合运用知识解决问题的能力和语言表达能力要求较高。

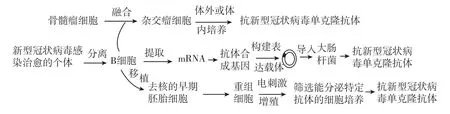

教师可在对学生的设计思路评价后,展示参考答案,并引导学生根据参考答案构建如图2 所示的单克隆抗体制备途径模型,以加深学生对知识的理解和掌握。

图2 抗新型冠状病毒单克隆抗体制备途径模型

【例2】利用新型冠状病毒S 蛋白制备单克隆抗体是快速诊断和治疗新型冠状病毒肺炎的有效方法。在S 蛋白单克隆抗体制备过程中,对B 淋巴细胞和骨髓瘤细胞诱导融合的细胞筛选及对产生特异性抗体的杂交瘤细胞克隆化培养是关键步骤(如图3 所示)。分析所给的资料1 和资料2,回答相关问题。

图3 杂交瘤细胞筛选及克隆化培养过程

(1)资料1:HAT 培养基是根据细胞由次黄嘌呤核苷酸(H)和嘧啶核苷酸(T)合成DNA 途径而设计的。正常细胞DNA 合成途径有主要途径和补救途径,氨基喋呤(A)能抑制DNA 合成主要途径,另一种补救途径是在次黄嘌呤和胸腺嘧啶核苷存在的情况下,经酶催化合成DNA,而骨髓瘤细胞的DNA 合成没有此补救途径,B 淋巴细胞具有DNA 合成的两种途径,但本身增殖能力有限。请根据以上资料,设计一种方法(不考虑机械方法),从两种细胞融合的培养液中分离出异核型(由两种不同细胞融合产生细胞核)的杂交瘤细胞,并解释筛选的原理。

方法:_______________________;原理:_______________________。

(2)资料2:克隆化培养就是扩大化培养,是在一定的培养基上培养杂交瘤细胞,让其进行有丝分裂,产生大量的、相同的杂交瘤细胞。目前常用的克隆化培养采用的是有限稀释法,是指从多孔培养板中收集增殖的异核型杂交瘤细胞,经逐步稀释使每孔只有一个细胞,使其增殖。一个杂交瘤细胞只能产生一种与特定抗原特异性结合的抗体。

请根据资料信息,结合图3,说明如何通过进一步的筛选获得针对新型冠状病毒S蛋白抗体的异核型杂交瘤细胞。

【参考答案】(1)培养液中加入氨基喋呤,收集不断增殖的细胞 B 淋巴细胞及自身融合的细胞不能大量增殖,骨髓瘤细胞及其自身融合细胞DNA 合成途径被氨基喋呤阻断也不能增殖,只有融合成功的异核型杂交瘤细胞能利用DNA 的补救途径不断增殖 (2)将收集到的不断增殖的异核型杂交瘤细胞稀释处理,用多孔培养板培养,使每孔只有一个细胞,通过培养让细胞增殖。然后检测各孔上清液中细胞分泌的抗体,上清液可与制备的S 蛋白抗原结合的培养孔为阳性孔。挑选阳性孔的杂交瘤细胞继续进行有限稀释培养(约3~5 次),选择只有一个细胞的阳性培养孔增殖细胞即为新型冠状病毒S 蛋白抗体的异核型杂交瘤细胞。

【分析】本题考查单克隆抗体制备知识,在单克隆抗体制备过程中需要对融合细胞进行筛选,以获得杂交瘤细胞,由于机体内部和外部抗原种类很多,产生抗体的B 细胞类型也对应较多,则经过筛选获得的杂交瘤细胞不一定为能产生S 蛋白抗体的细胞,故需要利用有限稀释法通过克隆化培养杂交瘤细胞再多次筛选并进行抗体阳性检测,直至获得能稳定产生S 蛋白特异性抗体的杂交瘤细胞进行克隆化培养。本题基于以上知识进行命题,让学生在新情境下分析材料,获取信息,并设计方案解决问题,符合当前高考命题思路,能培养学生科学思维和科学探究能力。资料1 中提示了DNA 合成具有主要和补救两种途径,骨髓瘤细胞只有主要途径而无补救性途径,B 细胞有两种途径但本身不能增殖,而氨基喋呤可以阻断DNA 合成的主要途径,两种细胞融合产生的B -B 细胞、骨髓瘤-骨髓瘤细胞、B 细胞和骨髓瘤细胞的三种融合细胞中,只有杂交瘤细胞可以利用B细胞提供的DNA补救途径进行增殖,故在细胞融合的培养液加入氨基喋呤后,收集不断增殖的细胞一定是杂交瘤细胞。资料2 对有限稀释法的克隆化培养原理及单克隆抗体阳性检测原理进行了介绍,学生根据这些原理,运用正确的语言描述即可。

组织以探究为特点的主动学习是落实学科核心素养的关键。在本环节教学中,教师创设探究性学习情境,通过提供资料信息和设计问题,有目的、有步骤地引导学生自主观察、描述、作出对问题的解释,突破重点和难点。整个过程始终围绕单克隆抗体这一重要概念进行组织教学,体现细胞结构和功能的统一性,有效地发展了学生的生命观念,促进了科学思维和科学探究等素养的落实。

3.利用典型实例,强调实践应用

课程内容重实践是《课程标准》提出的一种重要思想,“重实践”既强调学生学习的过程是主动参与的动手、动脑的过程,又要让学生体会到知识只有用于解决实践问题才能体现知识的价值。在本节教学的第三个环节中,笔者主要通过列举生产生活中真实的实例,让学生分析得出结论,体会到学以致用的道理。

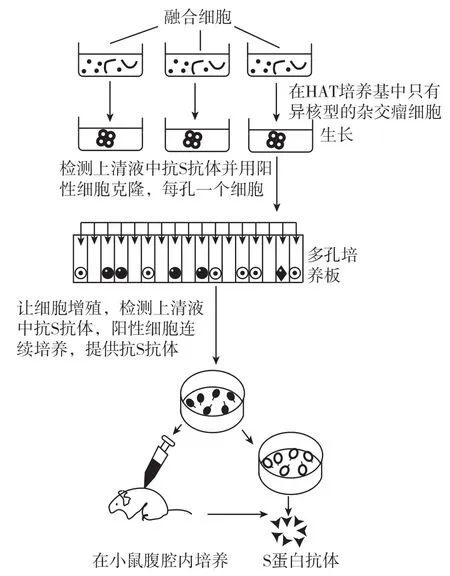

【例3】人绒毛膜促性腺激素(HCG)是女性怀孕后胎盘滋养层细胞分泌的一种糖蛋白,用抗HCG 单克隆抗体制备的试纸可以测试女性是否怀孕。其检测方法为将验孕试纸标有MAX 标志线的一端插入待测尿液中(尿液不能没过该线,如图4 所示),片刻后取出放平,若尿液中含有HCG,会随尿液向右扩散,与包埋在标志线右侧区域的被显色剂标记的抗HCG 抗体1 发生特异性结合,形成的复合体继续随尿液向右扩散至检测线处,又可以与固定在该区域的抗体2 结合形成新的复合体,并不断积累而在此处显示出颜色。对照线区域固定着另外一种抗体3,可以捕获被显色剂标记的抗体1(抗体1 无论是否与抗原结合,都会被抗体3 捕获,但无抗体-抗原复合体时不在检测线积累)。因而当尿液继续扩散到对照线时,也会显示出颜色。这种检测方法可随时检测尿液,并在3 分钟内测定尿液标本中的HCG,准确率高,根据以上信息分析回答:

图4 早孕试纸及其检测原理示意图

(1)用早孕试纸检测怀孕能反映出单克隆抗体具有______________________的特点。

(2)某女性用早孕试纸检测是否怀孕,若女子怀孕,则检测试纸会出现的现象为___________________________。

(3)用抗HCG 单克隆抗体检测人绒毛膜促性腺激素(HCG)__________(填“能”或“不能”)说明信息分子在细胞间具有传递信息作用,理由是____________________________________。

【参考答案】(1)灵敏度高,特异性强 (2)检测线和对照线均显示颜色 (3)不能 信息分子是由发出信号的细胞合成,通过与靶细胞特定受体结合,改变靶细胞原有生理状态,而抗HCG 单克隆抗体检测人绒毛膜促性腺激素(HCG)过程没有涉及抗体与特定受体结合过程,也没有改变靶细胞原有生理状态。

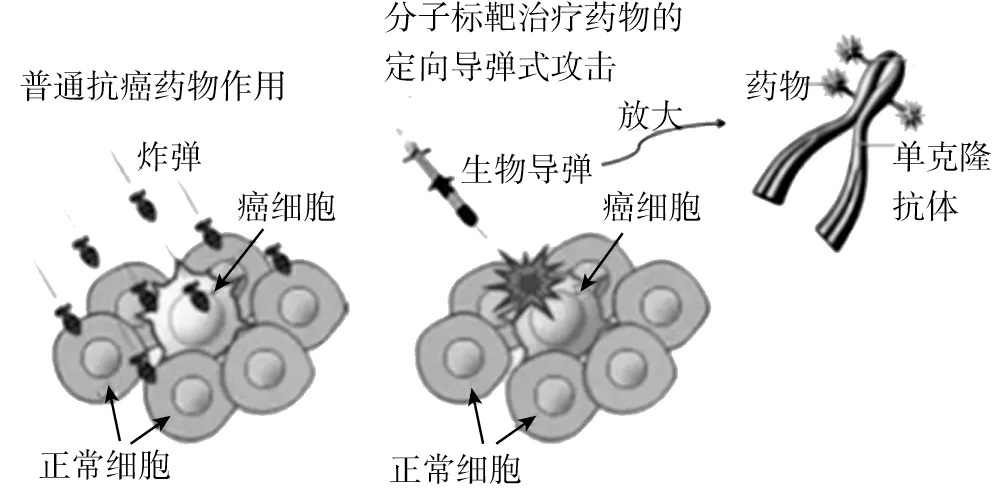

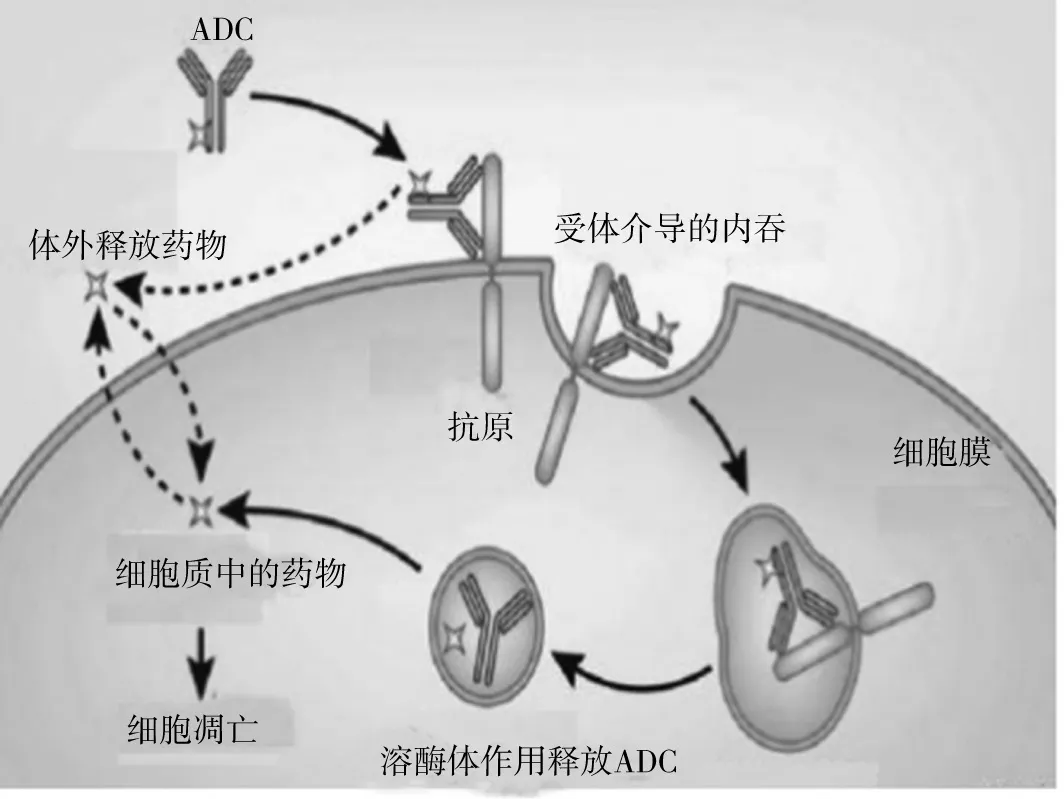

【例4】如图5 为普通抗癌药物和单克隆抗体药物作用特点,图6 为我国科学家设计的单克隆抗体偶联药物(ADC)作用机制,请分析回答下列问题:

图5 抗癌药物和生物导弹作用特点

图6 单克隆抗体偶联药物作用机制

(1)治疗癌症的生物导弹由___________________组成,其中的单克隆抗体所起的作用是___________________________。

(2)由图6 可以看出,携带药物的单克隆抗体进入细胞的方式为____________,该过程消耗的能量由___________直接提供。药物能引起癌细胞凋亡,细胞凋亡是指____________。

(3)结合图5、图6 可以看出,与常规抗癌药物相比,利用单克隆抗体制备的生物导弹治疗癌症具有的明显优点是________________________________________________________________________。

【参考答案】(1)单克隆抗体和抗癌药物 (单克隆抗体)作为“瞄准”导向装置,将毒素或药物定向带到病原体或癌细胞原位而发挥作用 (2)胞吞 ATP 由基因决定的细胞自动结束生命的过程 (3)既不损失正常细胞又减少了用药剂量,疗效高、毒副作用小

本环节中,教师通过引导学生分析实例,在问题的引领下获取信息和知识,能真正理解教材中单克隆抗体在生活实践中的应用内容,提升学生对生物科技的兴趣,加强关注生物技术的发展,进一步落实培养学生科学思维、科学探究和社会责任等学科核心素养。

4.总结提升,适时评价

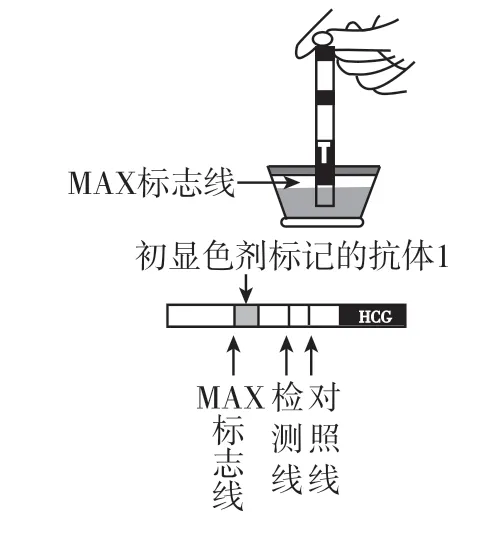

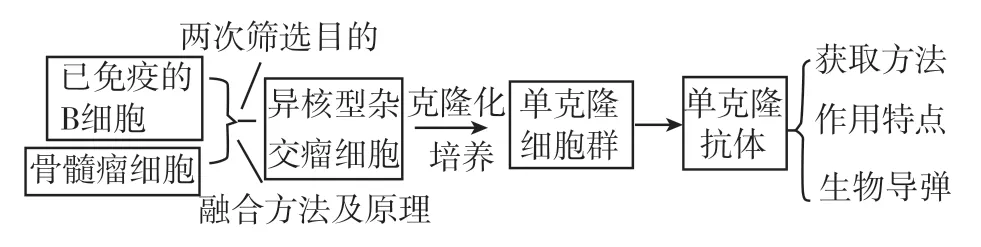

教师提示学生利用融合和单克隆为关键词,自主构建本节知识网络,最终通过展示、交流和完善,师生共同构建某一特定单克隆抗体制备过程思维导图(如图7),梳理本节要点知识,加深学生对单克隆抗体概念的理解和掌握。最后教师再利用习题对学生学习效果进行检测和适时评价,提升学生对知识的理解和运用能力。

图7 单克隆抗体制备过程

总之,本节课以建构主义学习理论为基础进行设计,教学始终围绕“细胞工程通过细胞水平上的操作,获得有用的生物体或其产品”这一大概念进行,利用最新发生的新型冠状病毒肺炎社会热点问题创设主题化教学情境贯穿教学始终,通过视频、图片等素材,在很大程度上辅助了课堂学生的学习活动,突出重点,突破难点。利用层层递进的问题串引导,让学生在探究活动中主动获得知识,培养其能力。通过实例,引导学生关注、解决(解释)生产生活中的生物学问题,多角度培养学生的学科核心素养,提升学生解题能力,并在一定程度上实现了立德树人的育人目标。