长 夜

胡炎

父亲从ICU转入呼吸科普通病房,就像从鬼门关转了一遭,有惊无险地回来了,林涛禁不住再次落泪。

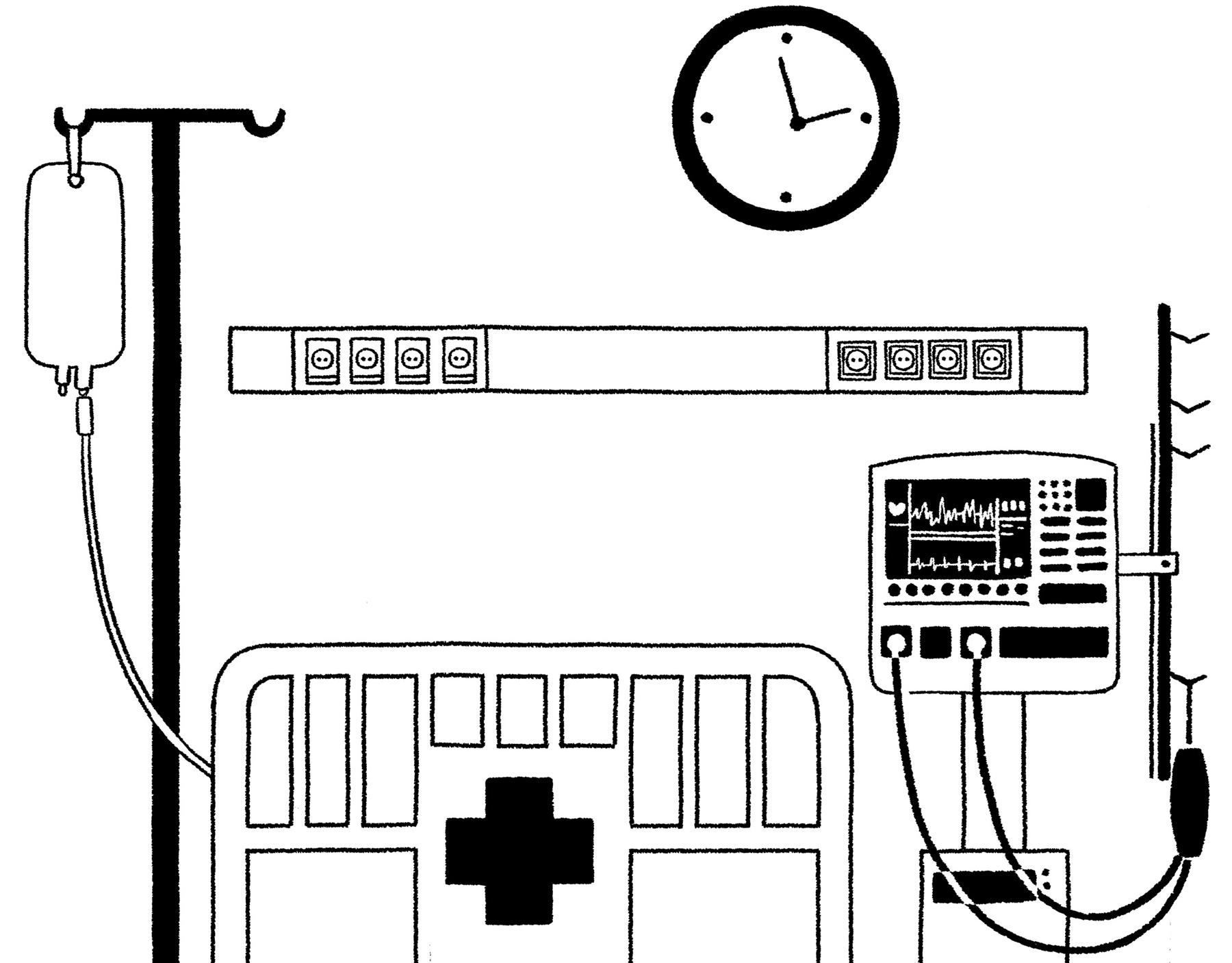

夜色降临,陪护的家属们见缝插针,把简易床搭得连个下脚的地方都没有。林涛坐在椅子上,两肘支着床沿,看着父亲头顶缓缓滴落的药液。他不知道今晚的输液要持续到什么时候,但他愿意就这么一直输下去,看那些小小的液滴跳起生命的舞蹈。

房间里充满了各种声音,三个老人在熟睡,包括父亲。父亲的呼噜尽管不如平时底气十足,却依然雄壮,出气时偶尔发出悠扬的哨音。一个中年女性显然被吵得无法入眠,不时烦躁地翻着身。另一个精瘦的老汉始终坐着,嘴里自言自语。最让人受不了的是邻床那个黑脸男人,一声接一声咳,似乎要把肺叶咳出来。他的妻子为他捶着背,用了很大力,手下发出咚咚的响声。父亲显然受到了刺激,半梦半醒中间或抬起头,左右打量一下,又接着睡去。林涛索性用卫生纸团了两个球,塞进父亲的耳朵里。

“不好意思呀!”黑脸男人在咳嗽的间隙向他致歉。

“没事。”林涛表示理解。

黑脸男人苦笑了一下:“我这是自作自受,一辈子没别的爱好,就爱喝两口。没想到一口酒呛了肺,嗐!”话音未落,又咳了起来。

他的妻子许是憋久了,终于发了火:“钱没挣几个,都让你扔进了医院。接着喝呀,喝死拉倒!”她气呼呼地躺下,随自己男人没完没了地咳下去。

林涛送给黑脸男人一个讪笑,转脸看着父亲枕边的监测仪。他看不懂那些变化的曲线,但他知道那些跳动的数字代表什么:绿色的是心率,蓝色的是血氧饱和度,黄色的是呼吸频率,白色的是血压。此时,监测仪“嘀嘀”的鸣叫和父亲的鼾声,对林涛来说,不啻是人世间最美妙的音乐。

父亲的腿在往上蜷,身子也扭动起来。林涛知道父亲要小便。他把接尿器拿过去,一手捏着父亲萎缩的阳具。从小到大,这还是他头一次接触父亲的私密部位。父亲的尿很长,足足持续了一分多钟。接完尿,他看到那瓶药也输完了。他叫来护士,趁她换药的时候去了卫生间。倒完尿,他并没立刻出去,而是匆忙地抽了支烟。他发现,这段日子他已经有了不大不小的烟瘾。

已是凌晨,林涛感到困极了。在ICU时,虽然神经紧绷着,倒不必如此操劳。但在这里,什么事都得亲力亲为。他伏在父亲脚边打盹儿,可又不敢睡过去。恍惚中,他忽然闻到了一种怪味。仔细嗅嗅,竟是烟味。这倒怪了,病房里哪来的烟味?他抬起头四下张望,六个病人中的五个都睡着了,唯独那个坐在床上的精瘦老汉在偷偷抽烟。林涛气不打一处来,这还有点儿公德吗?一屋子呼吸道疾病的患者,竟然在接受二次伤害。他真想过去揍他,但他克制了,冲到护士台,说:“有人抽烟!”

“什么?”满脸倦意的护士似乎不大相信。

“有人抽烟!”林涛大声重复了一遍。

护士蹙蹙眉,快步走进病房,不容分说夺了那个精瘦老汉的烟:“干什么你!”所有人都在她尖厉的嗓音中醒来,大伙儿同仇敌忾,一起声讨这个害人害己的老人。

“家属呢?怎么也不管管!”护士厉声问。

老汉的儿子猫在墙角熟睡,疲惫已极的样子,眼泡也肿着。他终于从大梦里爬起来,张口就是一句“他妈的”,倒让大伙儿愣住了。

“他妈的,你作死呀!”

谁也没想到,老汉突然抬起两只手,左右开弓扇着自己的耳光。一边扇,一边咳嗽,后来开始哭哭笑笑。没人能够制止他。护士无奈,离去了。老汉的儿子对大伙儿说:“叫他扇,神经病!”说完倒头继续大睡。约莫半个小时左右,老汉终于筋疲力尽,怪笑了一声,倒在床上,片刻便发出了雷鸣般的鼾声。

这一夜,林涛无眠。他发觉自己的愤懑正一点点儿散去,代之而起的竟是一种难以名状的感动。他看到那个老汉的儿子悄悄地为老汉掖了掖被角,还有黑脸男人的妻子,在丈夫骤起的咳嗽声中抬起头,观察着他……林涛想,不管怎样,在那些枯萎的生命前,他们和自己一样,陪伴着,守护着,也许有点儿麻木,有点儿怨怼,但他们始终和生命的长夜同在。是的,此刻,在这个病房里,每个人都是长夜的同行者,也是灵魂的慰藉者。

林涛似乎听到了藥液滴落的声响,就像一只看不见的手,把那些下降的生命从冥暗的深渊里往上拉,一下,又一下,顽强地持续着……

[责任编辑 王彦艳]