亨利·米肖抽象绘画中的“流动存在意识”

杨 杨

(上海当代艺术博物馆,上海 200011)

有关存在主义的探讨如今早已不属于艺术创作的主流命题,但在过去并不久的二十世纪,尤其是欧洲战后、后现代主义兴起之前这一阶段的创作语境中,个体性与普遍性、主观经验与理性表达之间的矛盾调和曾一度显得不可回避。在一部分创作者选择将生存境况之荒谬作为创作题材的同时,另一些人选择在表达语言和媒介本身上进行实验突破;如安德烈·马松(André Masson)混淆文字书写与绘画语言的边界,又如让·福特里埃(Jean Fautrier)、让·杜巴菲(Jean Dubuffet)等通过强化身体动作的自发性与艺术材料的物质性,试图规避标准化语言的制约。这些均在一定程度上反映了时代语境下人们对于“非理性”存在状态的普遍兴趣与理解过程。

图1 《无题》(Untitled),1975-76,纸上石版印刷

图2 《麦司卡林绘画》(Dessin Mescaline),1960,纸上墨水

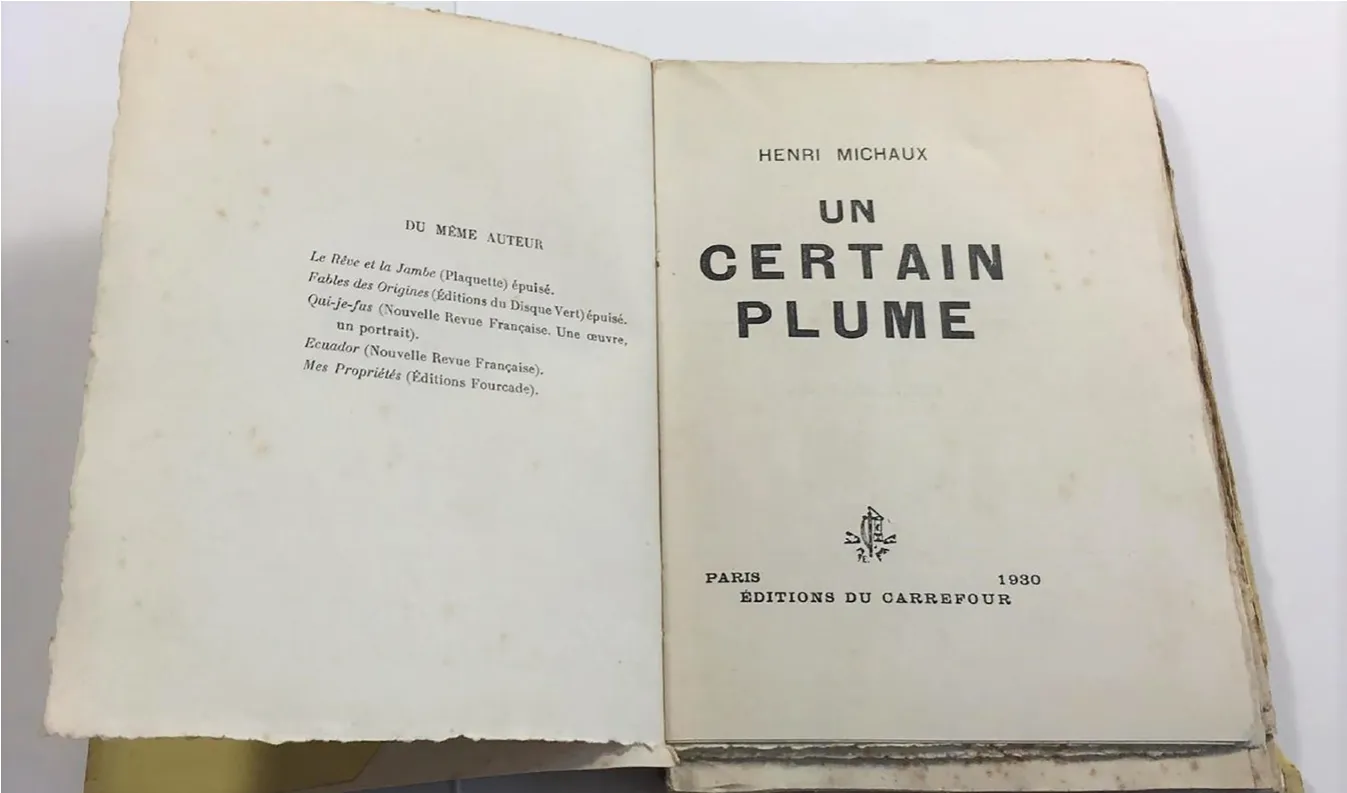

学者、翻译家雷蒙德·贝鲁尔(Raymond Bellour)曾将贯穿亨利·米肖(Henri Michaux)实践的线索归结为一种“对于‘非理性’或者‘疯癫’的开放式模仿”。[1]从字面意义上理解,这段描述无疑与米肖在创作后期阶段服用致幻药物“麦司卡林”(Mescaline),并试图将这种异样的体验转化为创作素材的经历直接吻合(图1、2);而从广义的角度来看,这种模仿也与米肖对于“未知地界”一贯的兴趣挂钩:在现实生活中,他多次寻访与自身文化背景相距甚远的南美、东南亚和东亚社会,撰写游记;在虚拟写作中,他化身畏手畏脚、四处碰壁的旅行者,假想寻访异境的奇趣体验(图3、4);梦境、死亡等与潜意识层面息息相关的概念也曾多次作为“题眼”出现在他的诗歌、散文中。可以说,米肖对未知表现出的兴趣始于一种对理性与既定概念的怀疑,通过不断出走,他主动使自己失陷于一种失控的、边界不明的、流动中的未知——流动的才是明确的,模糊的才是清晰的。

图3 《一个羽毛笔先生》,以羽毛笔先生为主角的半自传性质小说

图4 《羽毛笔先生与植物标本/亨利·米肖肖像》(Monsieur Plume plis au pantalon/Portrait d'Henri Michaux),1947,让·杜巴菲(Jean Dubuffet)

在上文的引言中,贝鲁尔通过“模仿”一词准确地强调了米肖行为中蕴含的能动性。这种能动性使米肖在主动促成自身意识失陷的同时,始终与眼前的幻象保持审慎客观的距离。“嗑药带来的狂欢使人厌倦,还是让它给我们带来一点知识吧。这是一个与狂欢无关的世纪”,他在“致幻写作”文选的开篇前言中自述道。如果不太恰当地挪用心理学中精神症状所属“阳性”(positive)和“阴性”(negative)的划分(“阳性”代表正常功能的扭曲和过度,“阴性”代表正常功能的不足和缺失),那么米肖在人为促成了诸如幻觉、妄想和不安之类的阳性症状的同时,也保留了阴性的内省与负性自我认知。也正因此,他的创作无关乎猎奇,也无关乎幻象世界的奇形异态的重现。尽管米肖几乎所有的创作都带有强烈的私人色彩,他的目的并不在于揭示“自我”,起码不是某种预设隐藏于外表之下的“自我”,而是在一系列自我瓦解、怀疑、对抗等动作下定义的一种新的存在,源源不断地生成于溶解与分裂的动态平衡中。本文将从米肖的生平背景与早期评论文章入手,分析其“流动性”存在意识的萌芽形态,并结合米肖的表意书写实验与麦司卡林绘画两个具体案例,深入分析这一理念在其创作中的体现与发展。

一、 从“绿盘”评论文章看米肖“流动存在意识”的初步形成

米肖在1899年出生在比利时纳慕尔(Namur)的一个中产家庭,母亲来自南部法语区的瓦隆(Walloon),父亲来自比利时与卢森堡交界处的阿登(Ardennes),从事律师职业,因此从小他就在法语、瓦隆语(一种法语方言)、弗拉芒语/荷兰语三种语言交织的环境中成长;相对主流法语而言,比利时方言与文学的地位更为边缘,这也使得米肖一直对佛拉芒文化的认同较为谨慎、甚至刻意保持距离。[2]他与父母的关系并不亲密,自从六岁离家起,曾先后被送往弗拉芒语区的乡下小学和布鲁塞尔的一个耶稣会寄宿中学念书。在诗歌体自传《关于这五十九年的存在的一些信息》(Quelques renseignements sur cinquante-neuf années d’existence)一文中,米肖形容童年的自己“寡言、厌食”,并且“行踪隐秘、不甚合群”,而这种兴味索然的状态直到在校内接触拉丁语、法语文学后似乎才有所改善。他还曾一度对历史宗教文献产生浓厚兴趣,高中毕业后立志成为一名牧师,而后在父亲的劝阻下就读医科,改从生理的角度延续其对人文主义议题的一贯兴趣的研究。

查《公路施工基本作业手册(桥涵)》可知:φ48×3.5mm钢管支架横杆步距1.35m格式在保证其稳定性的基础上,单根允许荷载[N]=30.5kN。

除了写作,米肖也同样试图将这种“存在观”的认知融入绘画实践中。他从1925年便零星开始绘画实验,直到1935年才确立了一个称得上得心应手的媒介:水粉(gouache)。在巴黎保罗·马涅画廊(Galerie Paul Magné)举办的首个个展上,他呈现了20 张尺幅较小,绘制于黑色卡纸上的水粉画作,并于1939年精选部分与同名诗歌收录至选集《绘画》(Peintures)。对米肖而言,黑色背景意味着黑夜及其所象征的原始神秘,而寥寥几笔水粉所点亮的色彩即为暗夜中的显影(apparitions),孕育着尚未具化成形的一股势能。[7]出于同样带有“神秘主义”色彩的原因,之后他相继对水彩、印度墨(Indian ink)、拓印(frottage)等媒介也表现出极大的兴趣。在这一系列中最具代表性的作品之一《黑夜王子》(Prince de la nuit)(图7)中,米肖描绘了一个坐在椅子上、头戴花冠的“王子”。他的头脸轮廓并不明朗,紧挨着一个仿佛重影般的面颊,由稍浅一度的颜色勾勒。面颊这一全身最具辨识性的部位仿佛呼之欲出,却转眼却又消融在水粉堆砌的氤氲气雾中。水粉晕染出的身体也越发失去其稳定性,糊作一团结构不明的流体,沦为安托南·阿尔托(Antonin Artaud)与德勒兹笔下“无器官身体”的写照。

信息系统建设 经过多年的建设,各高校都已存在数量众多、业务多样的信息系统,但这些系统无论是从功能还是数据上,都是基于各自业务范围的,存在的问题主要是不同业务系统之间的数据整合、服务共享的问题。因此,高校需要建立统一的身份认证中心、门户中心、数据中心,建立面向全校范围的信息化服务大厅,面向用户提供即时服务,屏蔽业务系统和业务逻辑,提供跨平台和多终端的智能化、个性化服务,提升用户体验和使用价值,这是信息系统建设的挑战和重点工作。

图5 《绿盘》杂志“梦境”刊,米肖的名字作为主编和供稿人出现

图6 米肖在该杂志“弗洛伊德”刊上发表的评论文章《弗洛伊德应该并不陌生的一些观点》

开门的是李林。李林一看是江帆便对着妈妈喊:“妈妈,叔叔来了……”刘珊珊还是有些惊魂甫定。江帆说:“我有一个提议,不知道你愿不愿意配合?”刘珊珊让儿子李林先进去卧室,两个人坐下来谈。江帆说:“要不我们假扮情人,如果李辉知道自己的老婆和别人在一起了,估计很快就回来了……”江帆说话的时候一直盯着刘珊珊,刘珊珊听了,流着眼泪同意了。两人商定,不让李林知道这事儿,以免对孩子心灵有不良影响。

再灌注结束后,各组随机取10只动物由腹主动脉取血,室温静置30 min,2 500 r/min离心10 min后取血清,试剂盒法检测CK、LDH活性,操作严格按试剂盒说明书进行,采用比色法于分光光度计660 nm处测定吸光度(A)值,计算CK活力;于440 nm下测定A值,计算LDH活力。

这样混混沌沌的“鬼影”,或形单影只、或集结成群,在接下来很长一段时间占据着米肖的画面(图8);米肖声称,倘若硬要将自己划分至某个流派,那应该是所谓“幻影主义”(fantomism)或“心理主义”(psychologism)。一次,米肖在抽屉中翻出了一张自己几个月前随手画的铅笔稿,上面是摩肩接踵的三个人影。当再次见到这张作品时,米肖尤为惊讶于纸张上从眼睛投射出的目光。在他的形容中,眼睛从全身各处争先恐后地冒出头来,灼烧着洞察与辨认的欲望,仿佛只有这样才可以拖延自我意识的流失。[8]并且,他们的存在完全赤裸透明于(作为观察者的米肖)眼前,他们“没有身体的支撑、也没有可供围堵那肆意流淌的焦虑的躯壳”,只有火苗般闪烁的眼神。对于自我认知流动,恐惧被定型的米肖而言,这样的眼神犹如量子力学中引起坍塌的观测行为。出于同样的原因,米肖极为抗拒拍照,抗拒被相机的观测视线定性。在他一生留下的寥寥数张照片中,或许超现实主义摄影师克劳德·卡恩(Claude Cahun)为他拍摄的重影肖像准确捕捉到了他的躲闪特性(图9、10)。

米肖对弗洛伊德的评价中也体现出同样的顾虑。他认为弗洛伊德的进步之处在于以一种分析学(analytic)的方式瓦解了十九世纪的唯物主义复合整体论(synthesis)认识,但 “弗洛伊德的问题在于找错了着眼点——不是‘力比多’,而是‘骄傲/自尊’(l'orgueil/l'amour-propre)”。[4]这也是米肖与精神分析理论的超现实主义者最大的分歧;后者认为荒诞不经的梦境正是某个特殊维度上对于“自我”的精准演绎,而米肖从根本上质疑流动闪烁的意识是否能够生成任何具有辨识意义的画面。“做梦的人是‘肤浅的’睡眠者,大概只是害怕‘失去自我’”,米肖曾说道。[5]害怕失去自我、无从把握固定的自我认知的焦虑潜在米肖的创作中埋下了伏笔。在他最早出版的诗歌文集《我是谁》(Qui je fuis, 1927)与《我的财产》(Mes propriétés, 1929)中,他用一种黑色幽默的虚构叙事来形容这种经历感受。在与后者同名的散文诗篇中,米肖以第一人称讲述了自己不断寻找“propriétés”(此处刻意双关,可译作“个人特点”或“居所”),但总在即将摸清其形状的紧要关头掉链子的经历。

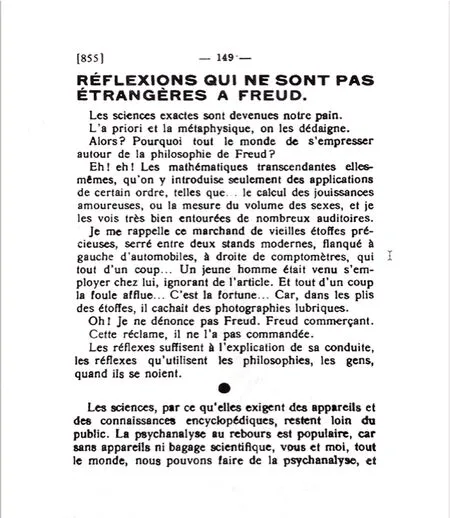

1922年,米肖开始在布鲁塞尔尝试写作。他很快就得到了弗朗茨·海伦斯(Franz Hellens)和让·波朗(Jean Paulhan)的赏识,并在前者担任主编的文学期刊《绿盘》(Le disque vert)上发表了自己的处女作《论循环性疯癫》(Cas de folie circulaire)。这本创立于1922年的杂志旨在为年轻的比利时文学爱好者提供一个接触欧洲前卫观念的平台。1924年,米肖作为联合主编搬到巴黎的驻法办公室,更加具有主导性地参与选题与评论写作等工作。值得注意的是,米肖搬到巴黎的这一年正逢安德烈·布勒东(André Breton)撰写发布《超现实主义宣言》之时,而他作为编辑参选过的多个议题,例如1925年一月刊的“自杀”和三月刊的“梦境”,均针对当下最前沿的超现实主义理论,并对时下传入法国不久的弗洛伊德学说展开了深入探讨(图5、6)。从他对这些话题的具体评议中,我们不难捕捉到米肖的一种“流动存在意识”的雏形。在后来与出版社共同编辑自己的文选时,米肖明确提出不希望选入这部分的早期评论文章,这也在某种程度上造成了学界对其创作理念发展过程的认知空缺。[3]

图7 《黑夜王子》(Prince de la nuit),1937,黑色纸上水彩和水粉

图8 《无题》

图9 亨利·米肖像,摄影师:克劳德·卡恩(Claude Cahun),摄于1925年

图10 书信集《我还是拒绝》(Donc c’est non),迦利玛出版社出版于2016年。米肖抗拒参展、访谈等公开曝光。这本选集摘录了米肖多年来与外部人士周旋的书信往来。

“偶尔空闲的时候,我会警惕地屏息环顾四周。当我看到有什么东西冒头的时候——通常冒出来的都是个头——我会像火箭发射一样冲上前去,然而这个头立马就融陷在泥沼中。我赶紧动手挖掘,但抓到的只不过是一滩再普通不过的泥沙。”[6]

在其中一篇评论文章中,米肖一方面肯定了超现实主义理念的前卫,但同时也阐明了他对布勒东所宣扬的“自动写作”(automatic writing)理念的不信任。所谓“自动写作”,即持笔写作时让手臂不受意识控制地自由运动,以便挣脱理性束缚,释放潜意识层面的信息。米肖风趣地称之为“失禁”(l'incontinence)。他认为,笔头是跟不上脑中快速闪现的想法的,硬要记录只是将思想又束缚回了语言的网笼。退一步讲,就算笔头的速度够快,如果脑中的想法并不以任何具体形状显现,如果一个统一完整的自我认知并不存在,又从何谈及将其捕获呢?[3]

二、回归身体的写作——米肖对表意书写系统的理解与误读

图11 《叙事》(Narration)节选,1927

图12 《运动 L》(Mouvements L),1950-51,纸上中国墨水

图13 《运动》(Mouvements)内页,出版于1951年

从我国刑法的发展过程来看,自从新中国第一部刑法典诞生以来,我国刑事立法在总体上就呈现出扩张刑法惩罚范围的态势,并且,在很长的一段历史时期内,可以预见,我国刑法的发展方向依然是犯罪化。近年来刑法修正案对金融犯罪、有组织犯罪、环境犯罪、食品安全犯罪、贪污贿赂犯罪以及侵犯公民人身和财产权利的诸多罪名的入罪标准和构成形态的修改足以说明,我国刑事立法呈现出大规模的犯罪化的趋势,以积极而充分发挥刑罚对社会基本安全和秩序的塑造和保护作用。

米肖抗拒在公众视野中留下任何痕迹,终究其因,他担心痕迹作为某种符号/能指必然无法全面反映他的存在本质。米肖可以回避生活中的曝光,但不得不在写作和艺术表达“有头有尾、凝固成型的完工成品”中处理“所指”的局限。学者川上茜(Akane Kawakami)曾提出,二十世纪五十年代第二代现代主义艺术风格兴起,与紧随其后出现的、充斥着自我指涉与拟像消费的后现代主义不同,第二代现代主义诉诸某种近乎原始性、物质性、身体性的“本真”。这也体现在对于现有表意符号与书写系统的一种“身体化”的回归与改写。[9]米肖最早在《字母表》(Alphabet, 1925)和《叙述》(Narration,1927)(图11)等作品中便开始以表意符号为题创作。1951年,他出版了第一本以象形字符为灵感的绘画集《运动》(Mouvements)(图12、13),较为系统地尝试以替代性语言进行艺术表达。除了诗文和后记各一篇,该书主要由64 页如图所示的“画谱”构成,每页上有数量不等的“画符”;在分布上,有的遵循常规的网格式书写结构,有的则排布相对松散,更加接近绘画的构图。寥寥几笔墨水在纸上定型,像小人又像细长腿的昆虫,像一个人无穷复制的幻影,又有千人千面的灵动,变幻无穷,难以定论。作者在本书的后记中解释道:

“我之所以将它们画成如此纤细又快活的样子, 是因为我从文字及其所粘连的累赘中解放出来了......我在它们身上看到一种新的语言, 不再依附于文字, 如此自由......这种出乎意料而又顺其自然的写作方式,终于企及了文字——那些人人都用的文字——之外的表达方式。”

没有肉身的累赘、肌体的禁锢,米肖笔下的画符不再指代沉重的现实或实物,而转为强调一种“蓄势待发”的动能与态势。可以说,米肖在书写领域的实验深受其对于汉字的理解(以及误读)的影响。早在1930年造访亚洲时,米肖就曾谈及中国画的“观念性”给自己留下的印象,尤其赞叹画面线条与所画之物“象征”(signify)而非“模仿”(simulate)的关系。在他的形容下,“线条凭空出现,扑动的样子仿佛是被瞬时的灵感所捕获,而并非一笔一笔费劲描出来的”。[10]对于中国书写系统的思考以及符号的抽象化理解一直伴随着米肖的创作生涯,他曾经在笔记本上研习描画中国字,70年代还出版了《中国的表意文字》(Idéogrammes en Chine)一文,详细阐述他对于中文字型从象形到抽象的发展历程的见解与思考。[11]在文中,他将书法视为一种辩证平衡的艺术:既符合标准规范的语言体系,又为书法家的自我表达预留了空间,具有达到“沟通和搁置”(communication and suspension)之间恰到好处平衡的潜能。“即便那些作息混乱、举止疯癫的‘书法狂人’,提笔写出的每一个汉字也都是笔画平衡的典范”,米肖观察道。[12]许多学者都曾批判地指出,在现代主义的特殊历史阶段中,艺术家们对中文的兴趣往往过度集中于解读汉字的“象形性”,而在这一特征历经数代演变早已“貌合神离”的事实前提下,如此解读不免显得带有一定东方主义色彩。米肖也体现出了一定的局限性,但值得明确的是,他对汉字的兴趣最终来自于一种对于广义的通用表意符号(universal sign)的兴趣。[13]他想要寻找的通用语言不仅能够逾越不同社会文化之间的屏障,还要能够彻底地“忠于自我”,就像他赞扬书法的辩证平衡之卓越时终于看到的“尽管透过理想的滤镜”,用客观规范的语言表达主观自我的可能。

三、 麦司卡林绘画与“流动存在观”的进一步发展

如果说米肖关于书写的实验始于追求“忠于自我”的表达,通过落实纸面的表达来反证其自身的存在,那么他在接下来十一年中陆陆续续进行的“致幻艺术创作”则采用了一种更为纯粹的方式:预设自己不存在,或是以一片空白存在,并让流淌过身体的幻觉景观塑造、定义自己。1944年左右,米肖开始服用一种从仙人掌中提取、常用于墨西哥原住民宗教仪式的致幻物“麦司卡林”(Mescaline),有意让自己在创作前进入一种幻觉状态。据米肖称,起初只是因为一个朋友想找一个没人打扰的安静的地方服用麦司卡林,并邀请他一同加入,自己感到难以拒绝便答应下来。强烈的幻觉马上就震慑住了米肖:极致绚烂的色彩暴动般地侵占了米肖的世界,时间仿佛被调快了数倍,眼前的幻象完全超越了他的已知经验范畴,他不再确定这些色彩定义下的世界是否还在他的脚下,或是到底在何方,或是自己是否还作为一个完整独立的个体存在于世。嗑药对于米肖来说并不算是愉悦的经历。如他所言,“麦司卡林要求我的绝对服从。你必须作为一个主体才能享受这段经历。而我却总摆脱不了一种“在岗”(on duty)的感觉。”[14]不仅如此,米肖甚至感觉眼前的“天堂”是以牺牲他的自身完整性为代价而成型的。他形容这些颜色“仿佛从他的大脑背面的某个地方撕扯下来的一样。”[15]米肖冷静地观察着自己的存在意识如何被眼前的幻觉撕开裂缝,不再完整如一,在这种类似戏剧理论家阿尔托的“震惊”(shock)的扰乱感官平衡的作用力下,他的身体边界不再明晰,而是与周围环境融为一体。

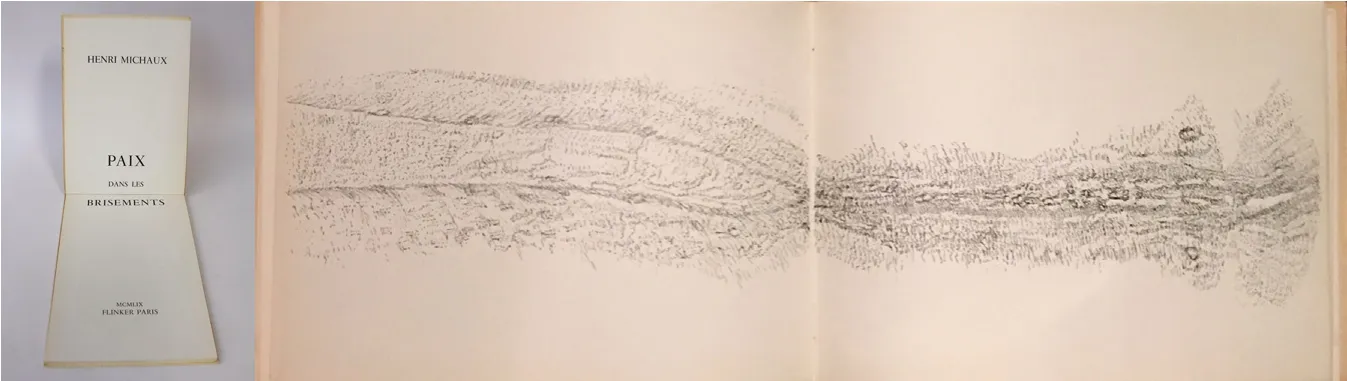

图14 在1959年出版的《分裂中的平静》(Paix dans les brisements)

或许是受到早年当海员的经历影响,米肖引用了波涛和湍流的意象来描述这种分裂所带来的具体的颤栗感:“仿佛一个看不见的月亮,在波浪中被击碎成上千道闪烁的银光,在汹涌的海面上不断变化闪现。”[16]水面上的波浪上涨又消退,舒展又收缩,无时不刻不在生成新的形状,体现出一种德勒兹笔下围绕“重复”与“差异”所定义的主体性,作为流动介质的水在此成为了存在意识的隐喻载体。米肖曾在谈到书法家在创作前的准备工作时提到,书法家应该将手“放空”,确保没有任何障碍阻挡即将涌入的、像水一样的势能。“水即‘脱’(detachment)于形,不受任何约束,随时准备前行……水即为无形(absence of form)”。[17]水波般震颤的幻象一阵一阵涌入米肖体内,仿佛一道垂直的、永不断裂的沟壑,“来自世界的这一端,穿过身体后通往世界的另一端。”[18]同期出版的绘画集《分裂中的平静》(Paix dans les brisements)(图14)也特意采用了竖开排式,以强调画面的绵延流动、汹涌不绝。

闪烁、重影、分裂的意象反复出现在米肖对幻觉体验的描述中,勾勒出一个“流动性”存在状态与自我意识的大致轮廓。这一新的认知理念不仅“溶解”了米肖作为独立个体的主体性,同时也孕育着重构世间万物彼此关联的生态哲思。从这一角度来看,以米肖为代表的第二代抽象画家所探讨的存在主义命题是否如川上茜的界划所显示的过时、与后现代时期的理论发展呈明显断裂状态,还是在转译与流变中继续塑造着今天我们对于艺术的理解,还有待进一步的研究讨论。