油气弹簧的刚度特性研究

王光宇 陆俊宇

摘 要:介绍了油气弹簧的结构及其工作原理,研究其刚度特性,并建立了数学模型利用Simulink进行仿真。分析氮气腔初始压力、高度对刚度特性影响。结果表明,油气弹簧的刚度值随着氮气腔的初期压力值的变大而提高,氮气腔初期高度值越大,刚度曲线越加平稳,刚度值变小。

关键词:油气弹簧;刚度;仿真分析

一、 前言

油气弹簧是油气悬挂的关键部位,它的性能影响着车辆的操纵稳定性和行驶平顺性。油气弹簧刚度特性是车辆悬挂系统的重要特性,它们取决于物理和结构参数的选取,文中从油气弹簧的实际结构出发,对弹簧的刚度特性进行分析,建立数学模型,利用Simulink软件编程进行仿真,分析各参数对油气弹簧刚度特性的影响,为油气弹簧的性能改善提供了参考。

二、 油气弹簧工作原理

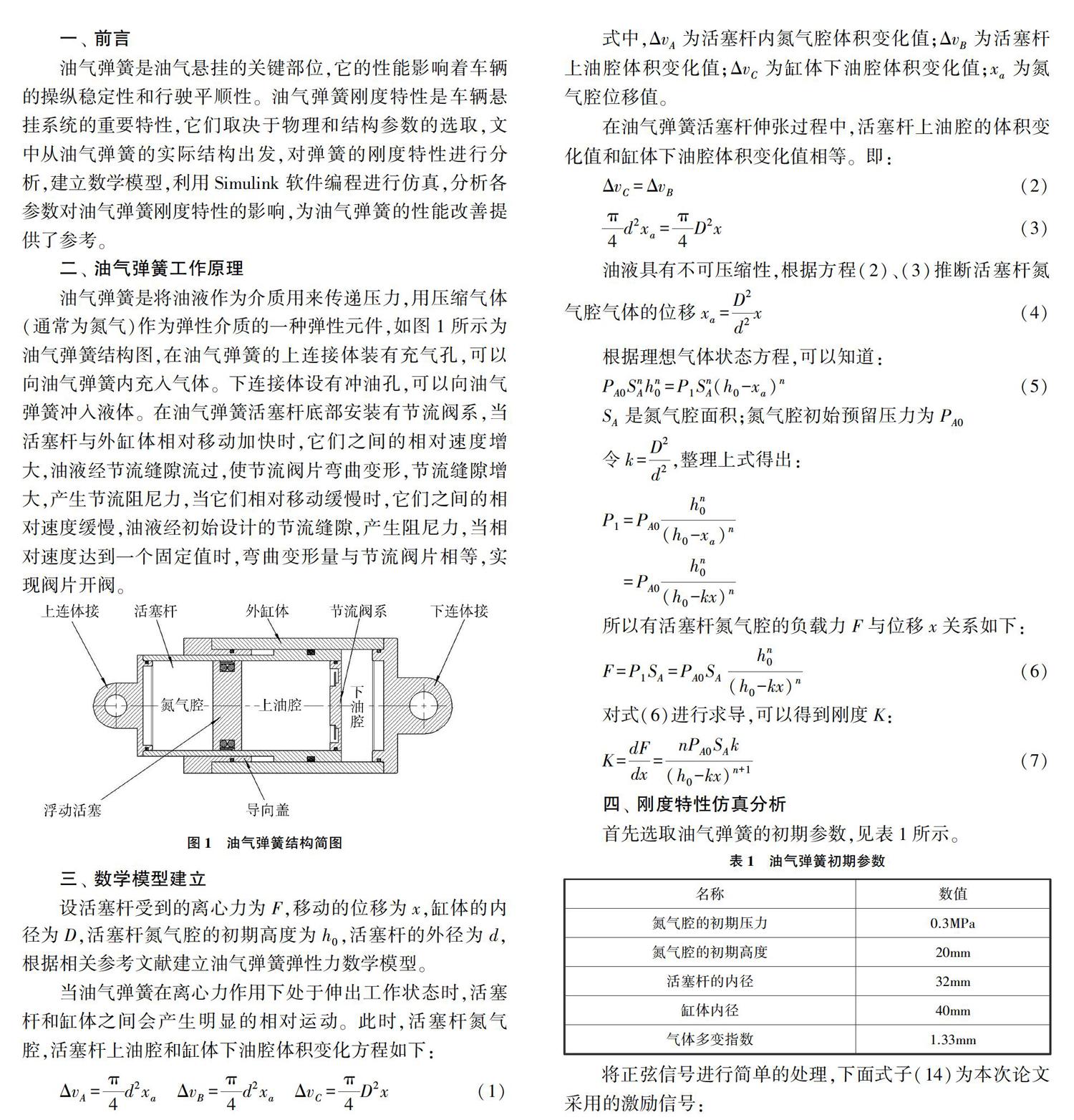

油气弹簧是将油液作为介质用来传递压力,用压缩气体(通常为氮气)作为弹性介质的一种弹性元件,如图1所示为油气弹簧结构图,在油气弹簧的上连接体装有充气孔,可以向油气弹簧内充入气体。下连接体设有冲油孔,可以向油气弹簧冲入液体。在油气弹簧活塞杆底部安装有节流阀系,当活塞杆与外缸体相对移动加快时,它们之间的相对速度增大,油液经节流缝隙流过,使节流阀片弯曲变形,节流缝隙增大,产生节流阻尼力,当它们相对移动缓慢时,它们之间的相对速度缓慢,油液经初始设计的节流缝隙,产生阻尼力,当相对速度达到一个固定值时,弯曲变形量与节流阀片相等,实现阀片开阀。

三、 数学模型建立

设活塞杆受到的离心力为F,移动的位移为x,缸体的内径为D,活塞杆氮气腔的初期高度为h0,活塞杆的外径为d,根据相关参考文献建立油气弹簧弹性力数学模型。

当油气弹簧在离心力作用下处于伸出工作状态时,活塞杆和缸体之间会产生明显的相对运动。此时,活塞杆氮气腔,活塞杆上油腔和缸体下油腔体积变化方程如下:

ΔvA=π4d2xa ΔvB=π4d2xa ΔvC=π4D2x(1)

式中,ΔvA为活塞杆内氮气腔体积变化值;ΔvB为活塞杆上油腔体积变化值;ΔvC为缸体下油腔体积变化值;xa为氮气腔位移值。

在油气弹簧活塞杆伸张过程中,活塞杆上油腔的体积变化值和缸体下油腔体积变化值相等。即:

ΔvC=ΔvB(2)

π4d2xa=π4D2x(3)

油液具有不可压缩性,根据方程(2)、(3)推断活塞杆氮气腔气体的位移xa=D2d2x(4)

根据理想气体状态方程,可以知道:

PA0SnAhn0=P1SnA(h0-xa)n(5)

SA是氮气腔面积;氮气腔初始预留压力为PA0

令k=D2d2,整理上式得出:

P1=PA0hn0(h0-xa)n

=PA0hn0(h0-kx)n

所以有活塞杆氮气腔的负载力F与位移x关系如下:

F=P1SA=PA0SAhn0(h0-kx)n(6)

对式(6)进行求导,可以得到刚度K:

K=dFdx=nPA0SAk(h0-kx)n+1(7)

四、 刚度特性仿真分析

首先选取油气弹簧的初期参数,见表1所示。

将正弦信号进行简单的处理,下面式子(14)为本次论文采用的激励信号:

x(t)=Asin2πft(8)

式中:A为幅值;t为时间;f為信号频率。

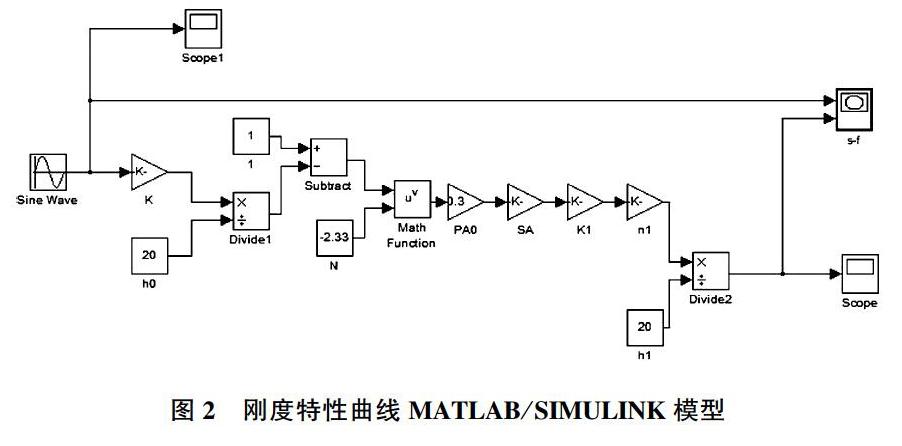

在SIMULIINK软件中创建油气弹簧氮气腔刚度特性曲线模型,如图1所示。

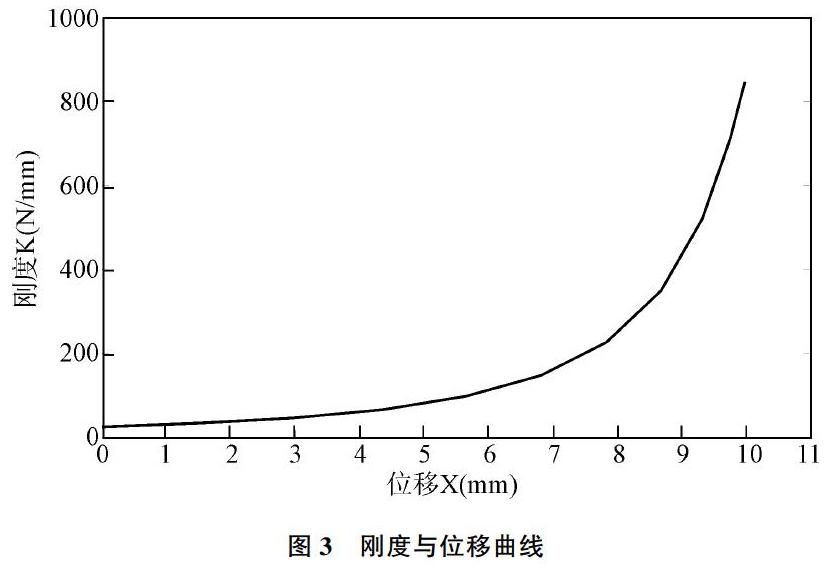

选取式14的外部激励信号,取激励信号的幅值A=10mm,频率f=1.5HZ,在SIMULINK的功能模块中带入相应参数,进行仿真分析,得到氮气腔的刚度-位移曲线如图3所示。

由图3可知,活塞杆向外伸出初期阶段速度较慢,小位移,刚度值很小且变化缓慢。随着活塞杆运动速度较大,此时油气弹簧的刚度性能有显著的提高。

通过改变氮气腔初期压力,得到初期压力对油气弹簧刚度的影响,当初期压力分别为0.2MPa、0.3MPa、0.4MPa时的刚度特性曲线如图4。

由图4可知:油气弹簧的刚度值随着氮气腔的初期压力值的变大而提高。当两者之间的相对位移逐渐提高直至大于某个范围的时候,刚度值变化的速率越来越陡。

通过改变氮气腔初期高度,得到初期高度对油气弹簧刚度的影响,取氮气腔的初始压力值为0.1MPa,其他参数不变,当氮气腔初期高度分别为20mm、25mm、30mm时的刚度特性曲线如图5。

由图可知:油气弹簧氮气腔初期高度值越大,刚度曲线越加平稳,刚度值变小。

五、 结论

油气弹簧的刚度值随着氮气腔的初期压力值的变大而提高,氮气腔初期高度值越大,刚度曲线越加平稳,刚度值变小,实际工程中,可以改变充油量来调节氮气腔的参数,得到合适的刚度特性。

参考文献:

[1]孙涛,喻凡,邹游.工程车辆油气悬架非线性的建模与仿真研究[J].系统仿真学报,2005,17(1):210-213.

[2]阮春红,左军,曹树平.重型越野车油气弹簧的结构设计与静特性分析[J].机床与液压,2001,1(1).

[3]李明.详解MATLAB在最优化计算中的应用[M].北京:北京电子工业出版社,2011.

作者简介:

王光宇,辽宁铁道职业技术学院;

陆俊宇,辽宁科技大学。