小组合作学习成效的关键在于合作文化

——基于义务教育阶段学习共同体的考察

刘火苟

(福建教育学院杂志社,福建 福州 350025)

近年来,随着学习科学的研究深入,人们对于知识本质的认识越来越清晰。研究表明,由于知识根植于实践的境脉之中,分布于一个社会群体的个体成员之间,又由于默会知识的习得性,使合作学习成为个体建构知识、内化经验、获得发展的重要途径。[1]“学会合作”成为联合国教科文组织报告《教育——财富蕴藏其中》提出的面向21 世纪教育的四大支柱之一。我国21 世纪以来的几轮课程改革,也致力于转变学生进行学习的方式,引导学生学会合作学习。二十多年来,合作学习的口号在学校教育界特别是义务教育阶段流传甚广,在概念上似乎早已深入人心,然而在实践中却问题重重。笔者以为,造成合作学习低效甚至负效的主要原因在于合作文化的缺失。教师对小组合作文化的认识普遍存在“无意识”忽略,缺乏合作文化建设的自觉性,导致合作学习难以体现其价值。

一、小组合作低效:合作文化的缺失

(一)当前小组合作学习存在的几个问题

一是“合坐”讨论,合而不作。在义务教育阶段,不少课堂的小组合作学习沦为教学的工具理性。当教学的某个环节需要学生“讨论”的时候,让前后相邻的学生以小组为单位(4-6 人)临时“合坐”在一起,教师布置问题让学生分组讨论(一般限5-10 分钟),一阵叽叽喳喳过后,教师指令各组长汇报讨论结果,就算完成了小组合作学习的任务。至于学生讨论中出现什么分歧,取得了什么认识,教师忙着赶下一个环节,没有时间去细究。这种工具理性式的合作学习是课堂中的一大流弊。

二是发言热闹,实无发展。小组合作讨论中,学生发言七嘴八舌,表面上很热闹,实际上很多都与主题无关。小组个别学生特别是优生频频发言,占据绝对话语权,其他组员要么附和,要么沉默,因无法参与交流而成为小组合作的看客。少数人忙着“发言”的小组合作学习,显然无法达到共同发展的要求。即使发言学生自身,也难以获得更高层次的发展。

三是评价单一,忽视过程。传统课堂的合作学习追求热闹和氛围,往往要求组内合作,组间竞争。因此,在合作学习的评价上比较单一,往往只注重结果评价,把优胜给予某些合作学习小组,特别是少数的优秀学生,从而使得小组合作评价又回到了传统教学的选拔甄别,有悖于合作学习的评价伦理。大多数学生合作学习过程被忽略,其表现因没有得到合理评价而成为失败者。

以上这些问题普遍地存在于很多学校的合作学习课堂。因为往往效果不佳,有些课堂采用这种小组合作学习也是一时之选,大部分时间又回到传统的秧田式同步教学。

(二)合作文化内涵和形式

现代组织理论学者斯格特认为,组织的存在本质上是文化存在,“文化是一种拥有——拥有相当稳定的想当然的假设、被分享的信仰、含义以及行为背景的价值观”。[2]合作文化是组织在实践活动中形成的合作规则、合作行为、合作意识、道德情感和价值观等一系列行为、形态和观念的总和。在教学中,小组合作文化是师生在共同合作活动中发展生成的一种相互信赖、相互分享、相互支援的组织文化。文化是行动的深层逻辑,任何行动都是根植于一定的文化和习惯之中,并体现了强大的路径依赖性。小组合作学习也是一样,良好的学习效果必然扎根于积极向上的合作文化,以至于习焉不察,受用而不知。

合作文化的表现形式有显性文化和隐性文化。显性文化主要表现为小组的文化符号,如组名、口号、组歌、小组标识以及小组制度、规范等。隐性文化表现为合作精神、合作意识、共享价值观、人际关系和行为方式等。小组合作文化既能在显性的观念层面上引领和规范小组成员的合作行为,又能在隐性的精神意识层面,内化为学生的一种合作习惯,对小组合作行为发挥着一系列无意识的、难以细察而又理所当然的作用。小组合作文化具有导向、凝聚、规范、教育等功能,在成员的归属、身份的认同,协作与沟通等诸多方面都发挥着重要影响。[3]

二、学习共同体的小组合作文化建构

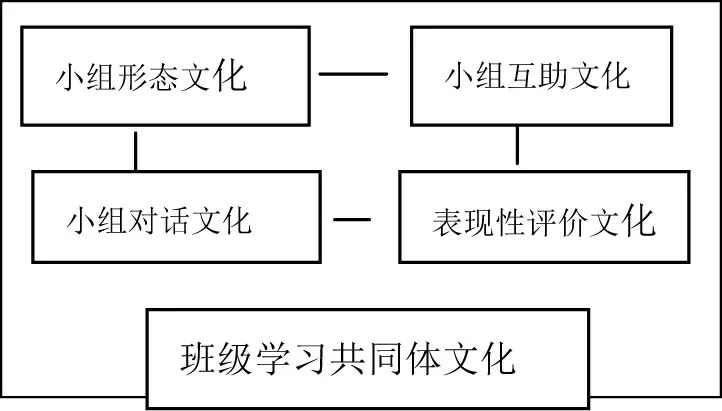

面对时代发展提出的挑战,21 世纪初,我国启动了新一轮基础教育课程改革。以小组合作为主要学习方式的诸多教学改革中,最引人注目的就是义务教育阶段学习共同体的广泛开展。“共同体”最初是由德国学者滕尼斯提出的一个关于血缘性、地域性群体的社会学概念,在现代被应用到不同文化领域中,泛化为一种文化隐喻,指依靠规范、目的、价值观、专业人员、合作精神和自然的相互依赖的团体。[4]学习共同体既是一种组织团体,也是一种学习理念。学习共同体把学习看作是知识的社会协商和集体建构的过程,在学者(教师、专家)的组织引导下,与同伴共同学习,在平等对话中自由分享彼此的学习的兴趣、困惑和收获,从而实现个体发展的生长跳跃。以小组合作为学习组织形式的班级学习共同体十分强调合作文化的建立。他们既重视小组布局、成员编排、规章制度等小组形态文化的建设,又强调培育积极互赖的小组互助文化,建设以倾听为基础的小组对话文化,构筑适合合作学习的开放和鼓励的表现性评价文化。它们共同构筑了以小组合作文化为核心的班级学习共同体文化。(如图1)

图1

(一)平等宽松的小组形态文化

教学活动是在一定的物理环境中进行的,这一环境在某些重要的方面制约着学生学习与发展之可能性,环境这一舞台一旦搭起来,则于此上所进行的演出活动便已部分地被决定了。[5]对于小组合作学习来说,座位安排、组员的构成、标识口号的提出,这些形态文化所蕴藉的平等价值和渲染的宽松氛围,对学生作为主体性存在产生了重要影响。

1.小组桌椅摆放。基于同步教学的需要,传统的秧田式的课堂空间模式不断地强化教师“教”的中心,使课堂成为“一言堂”,教师与学生之间,学生与学生之间,逐步形成了僵硬的、漠然的关系。基于学习共同体构筑的小组合作学习,强调学习是“同客观世界的对话、同他人的对话、同自我的对话的三位一体的活动,是基于柔和的声音和身体交往,基于‘倾听关系’的对话性沟通”。[6]由此,学习共同体课堂在桌椅的摆放上,让学生与学生相向而坐,从垂直的、纵向的师生互动转向平等的、横向的生生互动,使同伴之间形成“互为主体性”。学生在组内互动中拉近距离、熟悉彼此,由归属这个群体进而共筑一个温暖幸福的班级,这是“公社群性”。

2.小组成员编排。学习共同体主张,“差异就是资源”,认为学生之间的差异性是促进学生群体中形成互相学习、互相帮助、互相交流的积极机制。因此,小组成员一般按照“组内异质、组间同质”的原则安排。随着小组的成立,组员就在潜意识中开始建构共同身份。这种“我属于这个小组”这一身份的确认,有助于激发小组成员对其所在小组的归属感,增强小组的凝聚力。[7]在性别上,学习共同体主张男女混合编组,这样,由于生物学上某些原因,男女混编可以有效激活学生的协作性思维。学习共同体的小组是一种扁平化组织,追求民主和平等的管理,不主张设立组长,也不做特定角色分工。在小组中,既没有固定的主持者,没有记录员,也没有监督员。组员对小组的责任主要由任务驱动,由情感凝聚。任何组员都可以在组内发起对话,都可以代表小组发言。

3.小组制度规范。小组制度约定了成员的权利与职责,对成员言行举止提出了规范性要求,学习共同体的课堂强调倾听,强调培育“静悄悄”和润泽的课堂文化。他们的小组规则有,“组员发言时,其他组员应认真倾听,发言后补充、评价”“讨论的声音要细微,不可干扰其他小组”“遇到不懂的地方大方地向组员求助”,等等。[8]小组规范是小组文化不可或缺的一部分,它有助于增强成员合作行为的自觉性、自律性和主动性,有利于保障小组合作学习的顺利开展。

此外,小组的名称、徽标、口号等,也构成了具有个性化组织形态的标识文化,有助于增强组员的身份认同感和集体归属感。

(二)积极互赖的小组互助文化

共同体体现的是一种友善的、合作的伙伴关系。他们彼此信任,平等地交流,互相倾听对方的意见,在对方意见的基础上融入自己的思考,从而重构自我的经验和意义。没有这种合作的、信赖的、亲密的、欣赏的、平等的关系,彼此的学习就不能展开。在这个意义上,学习共同体首先是一种关系型组织。这种关系的核心体现为积极互赖性。社会互赖理论认为,人际交往存在着积极互赖(合作)、消极互赖(竞争)和无互赖(单干,即不竞争也不合作)三种关系结构,在这三种关系对人际行为过程、行为心理和行为结果具有重要影响。[9]共同体的小组合作重在改变传统课堂学生之间普遍存在冷漠关系,改变应试背景下被竞争扭曲的紧张人际关系,致力于促进班级(小组)共同体形成亲密和谐的、积极的互赖关系。

首先,亲密和互赖体现在师生之间的了解上。良好而亲密的师生、生生关系,是建立协同学习的前提。爱是教育的母题,没有爱就没有教育。教师要尽量去了解每一个学生的性格特点、家庭情况和学习情况。真诚地关爱每一位学生,确保每一位学生的学习权。教师也应该让学生了解自己,适当敞开心扉,拉近师生距离,让学生知道教师是可信赖的朋友。除了建立良好的师生关系,教师还要注意培养学生之间的亲密关系,比如依靠班集体,给每位学生庆祝生日;在班会课上,让彼此列出优点单,等等,以此加深学生之间的了解,筑牢情感纽带。

其次,亲密和信赖也体现在自然而然的互助上。在“兵教兵”问题上,与传统课堂不同的是,学习共同体主张成员友好合作,鼓励“自然而然”地求助和“若无其事”地相助。对于求助的回应,不是高高在上的“这个都不懂,我来教你!”而是商量探讨地“你这个问题,是不是这样?”[10]这显然是一种新型的求助文化。在小组学习中,它鼓励提问者“不懂就问,随处提问”,倡导解答者“知无不言,言无不尽”。由于人人都有尊严感和自我认同感,在传统课堂上,学困生一旦在求助中受到挫折,就很容易放弃求助,想凭借自己的努力追赶,却因深陷“努力—失败”的泥潭而最终放弃学习。因而,学习共同体主张淡化竞争与对立,改变彼此不闻不问的冷漠态度,要求在学生之间建构新型的、自然的求助文化建立亲密互赖的依存关系。

这种亲密互赖的关系,离不开教师的引导。在小学语文《蟋蟀的住宅》(法布尔)课上,有学生向老师提问,“蟋蟀不停地工作,在一边看了一两个小时的法布尔都看烦了,可是蟋蟀还是在工作,难道它自己不觉得烦吗?”教师并没有给他答案,而是立刻说:“这是个有意思的问题,请问问你身边的小伙伴,他一定很乐意思考你这个问题”,说完,又对全班同学说,“也请大家都想一想,怎么看这个问题”。[11]教师总是想方设法引导学生互相求助,既激活了彼此的思维,也密切了学生之间的关系。

(三)以倾听为基础的对话文化

以维果茨基为代表的社会文化建构主义者认为,知识是社会建构、个体与社会意义协商的产物,教学是一种“以对话为媒介的交互作用的文化实践活动”。[12]在合作学习中,学习者在与教材对话的基础上,展开与他者(教师和其他共同体伙伴)的对话。由于成员之间的背景阅历、认知结构差异,对同一问题可能形成多元化的理解,通过彼此补充、质疑,摆脱现有认知的局限性,不断重构新的个体经验与意义。这个重构的过程,即是与“旧我”的一种对话。三种对话的交融并进,不断生成“新我”。可见,合作学习即是对话性的交往学习,但是,这种对话性学习必须建立在倾听的基础上。当前的课堂热热闹闹,每个学生都在争先恐后的发表自己的看法,却很少有人去认真倾听同伴的看法。事实上,如果没有经过倾听阶段,即便儿童的发言最踊跃,他们的意思也没有发生变化,最初与最后的发言内容,很难发生质的差异,这不仅阻断了与他人的对话,阻断了与自己的对话,而且阻断了与对象世界的对话。[13]因此,从这个意义上来说,“倾听比发言更重要”。要在学生中培育相互倾听关系,教师自身必须悉心倾听每一个儿童的心声。

1.教师自身要善于倾听和接纳学生的发言,为学生彼此倾听做示范。教师在倾听学生的发言时要把握三个关联:一是认识该发言是文中的哪些话语所触发;二是认识该发言是被其他儿童的哪些发言所触发,三是认识该发言同儿童自身先前的发言有怎样的关联。[10]事实上,学习共同体的教学就是通过倾听并串联学生之间的发言组织而成。倾听的第二个原理是在教学中尊重每一个儿童的尊严。传统上,教师总是根据学生的“好的发言”(往往也是教师预设的答案)来组织课堂,对那些预料之外的发言,要么直接忽略,要么粗暴打断或者否定。在学习共同体看来,教师不能拘泥于学生“好的发言(阅读)”,而应对所有儿童的发言都抱有期待。学生的发言即使“跑题”也要接纳,并引导他反刍教材,寻找发言的出处和依据。在这样的接纳下,学生后面就会有越来越好的发言。[13]

2.教给学生彼此倾听的方法

一是引导学生倾听他人对话。教师要随时捕捉到课堂里善于倾听的学生,适时地给予鼓励,这样的正强化能够促进学生倾听能力的培养。教师在听一个小女生回答问题的时候,发现最后一排一个小男生的小眼睛在看着那位正在回答问题的小女生,陈老师马上给予了鼓励:“他坐在最后面,但是他的眼睛一直没有离开过那位回答问题的同学,听得很认真。”[11]这番评价既是对小男生的表扬,又起到倾听示范的作用。学生发言时,教师还可适时使用支持性语言。“XX 同学的看法,大家有不同意见吗?”“我们想听听你的看法。”“你赞同他说的吗?”……事实上,教师如果不努力引导学生建立彼此倾听的关系,那么再怎么强调对话的重要性,大多数学生依然会保持沉默,依然只会关注自己的看法。

二是引导学生倾听自我对话。小组互动不仅包括学生间的讨论、交流,也包括学生观察、感受、倾听他人解决问题的态度和方法,这既是默会知识的习得过程,也是自我对话的反思过程。孟子云,“行有不得,反求诸己”。在讨论中,当出现一些分歧和不同看法时,教师可以引导学生倾听自我对话的声音,例如:“我是这样想的……也许他说的是对的”“我最开始认为是……我现在不这么看了……”。通过这样的自我反思性对话,学生发现自己思维的局限并进行改进,就容易内化成更高层次的理解。

(四)注重开放性和发展性的表现性评价文化

学习评价是依据学习目标对学生学习过程及结果进行价值判断的活动,由此形成的评价文化对教学发挥着重要的引导功能。对小组合作文化而言,评价文化是其重要组成部分,是促进小组合作健康发展的重要因素。由于合作学习是以小组活动为主体、基于同伴互动的一种学习活动,迥异基于个体学习的传统同步学习,因此,相较于以纸笔测试形成的终结性评价而言,表现性评价是一种关注学生学习行为的过程性和发展性的质性评价,更契合合作学习的特征。[14]表现性评价在真实或近乎真实的情境中展开,具有情境化、多元化、开放性和个性化等特点,它尊重学生的创造性、主体性,鼓励学生自主建构知识,个性化解决问题,更能对学生学习产生积极的影响。从教师评价、生生互评和学生自评来看,表现性评价呈现出不同特点。教师评价关注学生“真实学习”的过程。教师寻求学生的观点和现有的理解,不仅关注学生知道了多少,还关注学生参与了多少、是否发生了真实学习。学生互评倾向于对对方非学业性成就的认可程度。学生之间的评价,不再是依据对方学业成就(成绩)如何,而是更加看重对方的性格、品德、兴趣、思想,以及给自己带来的启发和帮助。学生自评则主要关注自我学习体验。在学习共同体的课堂,学生对自我概念、自我身份的认同,特别是对学习交往和学习探究的体验(是否愉快、沉浸、融洽等)构成了自我表现性评价的核心。以上三方面的评价,体现了表现性评价的开放性和发展性。当然,由于表现性评价的多元化、延续性、耗时长的特点,存在指标难以量化、评分误差较大等不足,因此需要结合终结性评价等方法,全面、客观地评价小组和个体的学习质量,促进合作文化的健康发展。

如前所述,学习的本质就是意义的社会性建构,社会建构的主要方式即合作、交流与共享。良好的小组合作文化,有利于保持学生间和谐的、亲密的人际关系形成,让“同学”真正变成共同学习的伙伴,使得合作形成个体经验和意义获取的常态化路径。对于合作文化的生成而言,必然是在小组合作实践中产生,并有意识地加以培育的过程。它要经历最初由人为撮合文化逐步过渡到自然合作文化的转化过程,即从形式上的“合坐”走向实质性合作,在此成长过程中将激发学生个性发展的内在需要,促使学生将合作当成发自内心、内化为习惯的行为取向。质言之,只有通过小组文化的建设,才能形成共同成长、充满生命乐趣的学习小组,从而实现真正意义上的合作学习。

小组合作成效的关键在于小组合作文化,而教师则是班级合作文化培育的关键人物,肩负着规划、实施、引导的首要责任,为此教师要对以下问题有清醒的认识。

首先,教师要对合作学习抱持不移的信念。福建南平市第三中学张荣丽老师二十多年如一日,在所教班级实施小组合作学习,而该校这样做的只有她一人。这源于她对学习本质的深入理解和对合作学习的深刻认识。在她的课堂中,学生各自围坐讨论、纸笔交融、沉浸其乐是常态风景。[15]其次,教师要对合作文化的建设有系统性认识。张荣丽老师每接手一个新班级,第一个学期,总要花大量的时间来熟悉学生、划定小组、培训组长、设立规矩、营造氛围等。从第一天(第一课)、第一周、第一个月到第一个学期,她都进行详细规划并加以实施引导,逐渐培养学生相亲相爱、互助互学的合作意识。我们常常看到,有的老师开展了卓有成效的小组合作学习,但是为什么别人却无法快速复制?那是因为模仿者只看到了小组合作之“形”,却未看到小组合作文化之“质”。小组文化若非经系统性建构和细心培育是难以发展为成熟的、有强大功能的精神动力。复次,教师要有合作学习的调控能力。教师既要教给学生倾听的能力、沟通的技巧,也要把握学生在独立学习和合作学习的动态平衡,还要设置“高于单干、低于合作”的基于学科本质的挑战性任务,以避免由于任务过于简单,出现学生在小组中无所事事,流于闲谈的现象。再次,教师应参与由学校教师组成的学习共同体。在学习共同体视域下,教师共同体发生了以“教师的教”向“学生的学”的研究转向,既打破了长期以来对教师“教得如何”的正负面评价,也打破了横亘在学校教室之间、学科之间的坚硬壁垒,促进了相互支持、共同研究、相互分享,从而使教师获得专业能力的持续发展。最后,也是最重要的是,教师要“关注人的发展”。这就决定了在教学中不能仅仅带领学生追求可量化的知识,还应把情感、态度、价值观、批判性思考、反思能力等作为教育的重要内容。如果不能培养学生的独立性和创造性,不能培养学生的合作精神和理性精神,小组合作学习就没有意义。

三、培育面向新时代的小组合作学习文化

进入21 世纪信息化时代,人类面临着信息大爆炸的挑战。工业经济时代的3R 生存技能(读、写、算),已经越来越难以适应知识经济时代的发展要求了。经济合作与发展组织(OECD)指出,个人和社会的生存法则,就是要掌握包括合作能力、创造能力、批判性思维等在内的21 世纪的核心技能。这就促使现代教育必须回应新时代语境下的要求与挑战。

教育现代化的实质是教学文化的现代化,要建设符合现代社会转型发展需求的新型教学文化,就必须走出传统教学基于效率主义的、以单向度育人的藩篱。[16]小组合作学习的兴起,反映了传统教学由以知识传播为中心转向以人的自主发展为中心、由关注阶段教育目标转向关注人的终生发展目标的变革趋势。从义务教育的公共性、基础性的特点出发,合作学习着眼于学生的终身发展需要,拓展了基础教育的意义,将学生生命成长质量、多元发展需要、保障平等的学习权等价值吁求等纳入其中,顺应了新时代发展对人才培养的需求。

然而,要发挥好小组合作学习的价值并非易事,需要“这一小组”“这一班级”的师生乃至一所学校、整个社会协力培育合作文化。学校小组学习的真正变革始于合作文化的生长、发展、成熟和变化,其学习质量的提升在很大程度上取决于小组合作文化的发展水平,没有良好文化生长的小组合作,大都是形式化和低质量的合作。