初中物理习题课中的“点睛之笔”

闫林华

摘 要:习题课是新授课的延伸和辅助,能不能给学生有一个丰富有趣的习题课,关系到学生学习兴趣和能力能否提高,与传统习题课相比,习题课中引入实验,既能增加学生的感性认识,又能帮助他们分析物理过程,巩固所学知识。教师设计习题课时若换个切入点,从实验入手,一方面学生的学习变得轻松有趣,另一方面有利于学生综合思维能力的培养。

关键词:习题课;分组实验

物理作为一门以实验为基础的课程,教师在新授课中演示实验和探究实验都有所准备,但是在习题课中就很少设计实验。而学生在练习中会遇到很多与实验相关的习题,由于初中生受知识基础与生活阅历的限制,难以将所学的知识方法和问题联系起来,导致对物理过程分析错误,形成错误的认识,所以习题课中重难点很难突破,教学效果欠佳。

在初中物理习题教学现状的调查过程中,笔者发现物理习题教学存在着一些现象,在学生层面:第一,学生在解题过程中遇到的障碍主要集中在对题意的理解不透彻和不能准确分析出物理过程;第二,学生会以生活经验来处理物理问题,这些前概念会影响学生对物理问题解决;第三,对习题课课堂效率调查选项中发现,学生普遍因为物理习题太难听不懂和跟不上教师的节奏而放弃继续听,这也与笔者平时上课观察到的现象相符,学生在物理习题课堂上往往会站在旁观者的角度,参与到问题的解决和知识的生成过程中的时间较少。在教师层面:第一,教师往往注重问题的讲解,以传统的教学方式应对习题课,使得习题课索然无味,学生失去兴趣,出现教师教不会,学生学了忘,再做还错的现象;第二,教师在课堂上一直处于主体地位,而不是主导地位,未能带领学生进行思考,调查中发现大部分学生比较喜欢教师在习题课上加入多媒体演示或者演示实验、让学生之间进行讨论交流。

笔者认为在习题课中引入小组合作讨论机制,就重难点题目采用合作实验的方法完成一节习题课,所以笔者从以下三个方面对本研究进行阐述。

1.习题课引入小组合作实验帮助学生理解物理知识

在讲到力的作用是相互的时,教材上根据手压笔尖、小磁铁推车的例子来说明相互作用力的存在。对于刚刚接触相互作用力的学生来说,学生对于哪些力是相互作用力,力的大小关系的判断存在这一些困难,虽然教师在课堂上对相互作用力的特点进行了实验探究或者验证,但是学生对相互作用力的判断还是存在问题,并且这个知识点也经常在习题中出现,为了帮助学生加深对相互作用力的理解和掌握,所以笔者根据习题设计了如下实验。

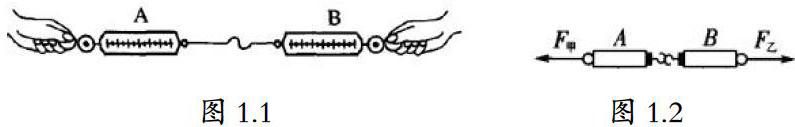

案例1:如图1.1所示是两名同学用两根弹簧测力计做探究物体间相互作用力之间关系的实验。请对下列有关这个实验的表述判断正误:(图中A、B两弹簧测力计均处于静止状态)

(1)图中的F甲和F乙是一对相互作用力._________

(2)弹簧测力计A上显示的是F甲的大小._________

(3)弹簧测力计B上显示的是A对B的拉力._______________

(4)A对B的作用力方向向左,而B对A的作用力方向向右.

(5)A与B的相互作用力在同一条直线上.

(6)A与B之间的相互作用力可在对方弹簧测力计上直接读出,由实验可知其满足大小相等的关系.______________.

在这道题目中所涉及到的物体多,物体之间的力较多,学生不易找出力之间的关系,所以在讲解这道题目时,笔者出示如图1.2所示的实验情景,目的在于让学生知道这个情境中存在哪些物体,物体之间存在哪些力。这样虽然比先前更能清楚地找到哪些力,但是对力的大小还是没有一个直观的观察。所以在笔者改变讲题模式给每个小组发一个弹簧测力计,让学生先去竖直提着弹簧测力计,找出这里存在的一对相互作用力,然后去测一个物体的重力,再找出一对相互作用力,在这个基础上,老师让两个小组进行合作实验(如图1.3),将两个弹簧测力计在水平方向上对拉,观察弹簧测力计的示数,让学生在此基础上找出哪些力是相互作用力,通过弹簧测力计的示数直接找出相互作用力的大小关系。在这里将本来抽象的二力相等,转换为可以直接观察到的现象,加深学生对知识的理解。

2.习题课中引入小组合作实验帮助学生解决问题

物理与学生的生活息息相关,学生在日常生活中的经验常常会被拿来作为解决问题的依据。由这些生活经验形成的学生前概念有可能就是学生错误的认识,并不能作为解决物理问题的依据,仅能作为参考,教师在习题教学过程中,应该去发现学生错误的认识,并试图利用这些错误的认识,设置问题情境,引起学生的认知冲突,激发学生的兴趣。使得在学生前概念的基础上,让学生完成对新知识的生成,并达到解决问题的目的。

案例2:如图2.1所示,晶晶帮妈妈洗碗时发现,同一只瓷碗既可以漂浮在水面上,也可以沉入水底。先使它漂浮在盛水容器的水面上,然后再让它沉入水底。当陶瓷碗沉入水底时盛水容器中的水面将( )

A.不变

B.上升

C.下降

D.无法确定

将一只碗放在水面上处于漂浮状态,然后把它浸没在水中,比较前后两次液面有何变化。这道题目考察浮沉条件和阿基米德原理,从教师角度进行讲解分析是利用物体漂浮时求出V排的大小,再利用阿基米德原理求出碗浸没在水中时V排的大小进行比較。当水中陶瓷碗漂浮在水面上,由物体的漂浮条件可知,此时浮力F浮1等于重力G;当把陶瓷碗沉入水底时,则此时浮力F浮2小于重力G,重力不变,所以则F浮1>F浮2;因为都是在水中,则根据阿基米德原理F浮=p水gV排可知:V排1>V排2;所以水面下降。

讲授过程中对于掌握物体浮沉的学生能很快的理解,但是对于部分学生,他们根据生活经验进行判断会认为,漂浮时,物体浸没在水中的体积很明显小于物体完全浸没在水中的体积,由此得出浸没时排开液体体积多。或者有些同学认为物体浸没时有大部分水会进入到碗中,填充碗的体积,导致液面会下降。笔者利用学生的这些认识设计了小组合作实验,旨在让学生引起认识冲突。准备一大一小烧杯,大烧杯中放入适量的水,小组内先将小烧杯放入大烧杯中处于漂浮状态,记录此时液面的位置,然后让小烧杯慢慢浸没在水中,学生会惊奇的发现,将小烧杯往下按压过程中,随着被按压的部分越多,液面确实在上升,这似乎验证了学生的一个猜想,但是当小烧杯全部被浸没在水中时,液面突然下降了,这又和另一部分学生的猜想一样,引起了学生的怀疑。从与学生认知冲突的实验现象入手设计实验,激发学生的学习兴趣,基于此,让学生进行小组讨论分析,找出液面变化的原因,学生从原本被动接收知识的角色转变为主动获得知识的角色,真正参与到知识的获得过程中。

3.习题课中引入小组合作实验帮助学生验证结论

学生由于从生活经验中有可能会形成错的前概念,自我的认知结构也并不是很完善,这些原因会让学生的对问题的结论产生怀疑,或者如果让学生解释自己的结论,甚至会给出自己做出来的原因是蒙对的。也就是说学生对于教师的讲解还是自己的理解都是保持着怀疑的态度。这时教师应该去设计一些学生能够实际动手操作的实验去验证也得出的结论。这样做的目的就是让学生有视觉、听觉的刺激加深为感觉的刺激,通过让学生亲身体会物理实验达到对薄弱知识的巩固和加深,完成对前概念的纠正和知识结构的完善。

案例3:如图所示,用一根细绳和一根轻直杆组成三角支架,绳的一端绕在手指上,杆的一端顶在掌心,当A处挂上重物时,绳与杆对手指和手掌均有作用,对这两个作用力的方向判断完全正确的是的( )

教师讲解模式:重物受绳子的拉力及物体本身的重力而处于平衡,故绳子的拉力等于物体的重力;而绷紧的绳子各处的拉力相等,故绳子对手指有大小为mg的拉力,方向沿绳的方向背离手指的方向;结点A处受绳子向下的拉力及沿绳向上的拉力,二力的合力应沿杆的方向向里压杆,故杆对手掌有向里的压力。

一道题讲解下来,学生只是从老师的讲解中想象出手指、手掌的受力情况,这需要学生具有一定的想象力。基于此,筆者设计了这样的学生实验,让学生找来笔,教师发给学生细绳,让学生自己动手组成如图所示的实验装置,其亲身体会这两个力。学生在这个实验过程中,利用身体的感觉去弥补视觉和听觉上达不到的部分,让学生的思维更全面的调动起来。通过学生自己动手做实验,将抽象的问题转换为直观的感受,通过体验对问题进行验证。

结语:根据建构知识可知,学生是在自己已有的知识、经验和文化背景的基础上建构新知识的。通过教师在习题课中设计操作简单,现象明显的实验,缩短物理知识与物理问题之间的距离,化抽象为形象,引起学生的学习兴趣,激起学生的认知冲突,唤起学生的“学”,也使习题课不再是教师的“一言堂”,教师也变身为学习环境的创造者、交流机会的提供者,这样的课堂才能帮助学生将知识转化为能力,开拓思维。