现代意识、公共空间、性别塑造:民国妇女读书会的形式逻辑与功能外延

乔晓鹏 王鹏飞

[摘 要] 民国时期,以妇女群体作为对象的读书会出现并得到发展。从阅读书目上来看,民国妇女读书会的阅读内容呈现出明显的现代意识,带有明显启迪民智的作用。读书会通过读书、演讲、研究讨论等形式,进行着个人发展和社会发展的讨论和批判,进行着公共领域的参与和知识空间的拓展。通过妇女读书会,一部分妇女开始突破原有的性别观念,以求达到“人人生而平等”,参与新的社会分工,读书会在一定程度上发挥着女性重塑的作用。

[关键词] 民国妇女读书会 现代意识 公共空间 性别塑造

[中图分类号] G239[文献标识码] A[文章编号] 1009-5853 (2020) 05-0121-08

[Abstract] In the period of the Republic of China, women groups as the object of reading clubs appeared and developed. From the reading lists, the reading contents of the womens reading club of the Republic of China showed obvious modern consciousness, with the role of enlightening peoples wisdom. The discussing and criticizing of personal and social development by reading clubs, participated in the public sphere and expanded the knowledge space through reading, speeches, research and discussion. Through womens reading clubs, some women began to break through the original concept of gender, in order to achieve “all men are created equal”, participate in the new social division of labor, and reading clubs played the role of female remodeling.

[Key words] Womens reading club of the Republic of China Modern consciousness Public space Gender shaping

读书会作为一种共同阅读的形态,以具有近代意义的知识结社,来促进文化的交流与启蒙[1]。西方的读书会诞生于18世纪。在德国,读书会是启蒙运动后期形成的社团组织,是具有批判功能的公共领域;在美国,读书会以自我教育为目的,谋求社区发展。中国的读书会虽自古有之,但现代意义上的针对女性的妇女读书会到民国时期才出现并发展繁荣。文章拟对民国妇女读书会做一史料梳理,运用阅读史的方法,从现代意识、公共空间、性别塑造三个方面剖析妇女读书会的形式逻辑和时代意义。

1 民国妇女读书会概况

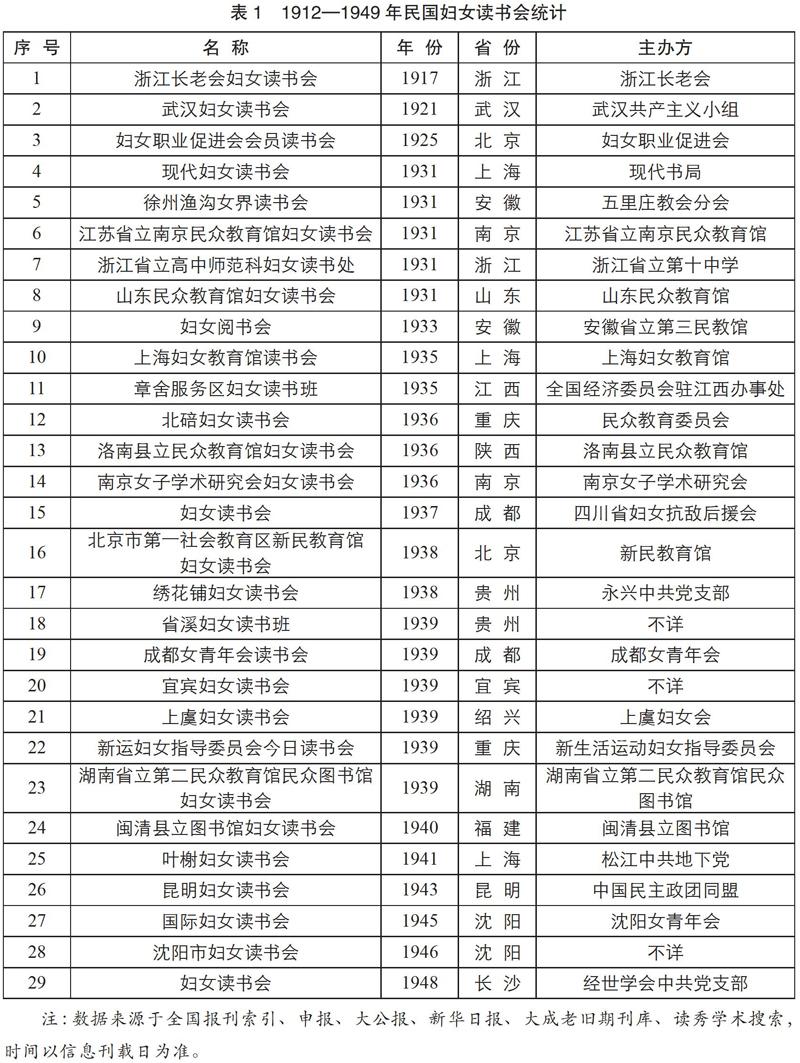

民国最早的妇女读书会目前尚无确定时间节点,但至迟应在1917年以前已经出现。浙江长老会妇女读书会作为长老会乡村教会开展识字和通俗教育的重要方法,从开办之日起就以“培植乡间失学之女教友”“使她们多明白对于教会家庭之学识”为目的[2]。通过分别以“妇女读书会”“妇女读书社”“妇女读书班”“妇女读书处”“妇女读书互助会”“妇女读书研究会”“妇女阅书会”为关键词对民国期刊、报纸等史料的梳理,以报刊报道或文献史料提及或介绍作为参考,民国妇女读书会的相关统计如下,见表1。

从时间上看,民国妇女读书会在1920年代发展缓慢,在1930年代达到创办高潮,1940年代因战争的影响,其发展速度渐缓并呈衰落之势。据凌冬梅1840—1949年 “读书会”史料检索的频次统计[3]显示,民国读书会在1930年代曾现井喷趋势,民国妇女读书会的发展历程正印证了这一研究,代表民国读书会发展的一个侧面。

从地域分布上看,民国妇女读书会的创办多集中于东南沿海等较早开始现代化转型的城市。由于经济的发展及西方各种思潮的传入,这些城市较早重视妇女知识的启蒙及思想的解放,妇女报刊和书籍的层出不穷,为妇女阅读提供了合法性的理由与文本。抗日战争爆发后,大批组织机构内迁,妇女读书会的发展也在大后方的西南地区发展起来。闽清县、渭南县等县级妇女读书会的创办,则与民国推行民众教育[4]有关,它展现了当时的妇女解放与民众教育已突破大城市的禁锢,开始深入中国乡村。

从主办方来看,创办主体相当多元。民国妇女读书会的开展,主要以民众教育馆和妇女组织为主力。抗战以前得力于全国民众教育馆建设的规模化开展,妇女读书会与儿童读书会、成人读书会一起,成为民众教育馆组织架构的一部分。抗战爆发以后,全国民众教育馆进入十余年的停滞阶段,中国共产党党支部成为承载妇女读书会的重要力量,妇女读书会也成为党开展妇女教育的重要手段。民国时期出版业繁荣,各大小书局针对读者的营销手段层出不穷,纷纷成立半公益性质的读书会来吸引读者。现代书局创办了现代妇女读书会,请虞岫云为主持,虽具有一定的商業性质,但也代表了民国出版业参与妇女教育的面向,代表了民国妇女启蒙的重要力量。

从性质上来看,民国妇女读书会以妇女启蒙为主,具有一定的公益性质,但也掺杂着不同主体的意识形态需求。除了以民众教育馆和妇女组织创办的读书会是基于民众教育、妇女解放为主导的完全公益性质外,长老会等宗教力量创办的读书会具有一定的传教色彩;以中国共产党党支部创办的读书会具有宣传马克思主义、培育革命力量的成分在其中,具有一定的政治色彩;出版业在商言商,其参与组织的读书会则带有一定的功利性特点,带有半公益半商业的特点。

2 读什么:现代意识驱动下的阅读内容

罗伯特·达恩顿(Robert Darnton)把阅读作为社会现象来研究,通过阅读史的研究可以弄清楚什么人在读书、读的是什么书、在哪里读书和什么时候读书这类问题[5]。根据这一论断,在进行民国妇女读书会研究的过程中,读书会的阅读内容就成为必不可少的研究内容。王龙认为书籍及其阅读现象作为思想观念的主要传播路径,能够比较客观地反映包括价值观念、审美标准、兴趣爱好、生活理想、社会认知和科学意识等群体心态[6]。民国以前女性阅读的书籍多为女教书如《烈女传》等,但至民国时期,女性的阅读内容呈现出明显的现代意识,这可以从民国妇女读书会的阅读书目中窥得一二。

以传教为目的创办的长老会妇女读书会,“课本用旧约书、路得记、以斯帖,或其他对于妇女最有帮助的书籍如耶稣教问答、真神大道易学、耶稣一生事迹等皆做课本”[7]。大约分宗教、家政、教育三类。虽然读书会阅读的书目带有传教色彩,但其为妇女增进知识,以求达到妇女启蒙的目的明显。

以民众教育馆、妇女组织及出版业创办的读书会,阅读书目主要以三类书籍为主:妇女问题或家政、普通常识、文艺。针对不同层次的会员,阅读书目以“前进的文艺书”和“社会科学、经济等”两个层次来划分。1935年9月13日现代妇女读书会提出赠送会员五大妇女读物,包括《现代妇女与文学》《现代妇女的生活》《现代妇女与职业》《现代妇女与恋爱》《现代女性美研究》[8],展现了现代书局对妇女的现代性关怀。这些读书会的阅读书目以妇女的知识增加、现代意识启蒙为主要目的,希望女性成为“现代”女性。

以中国共产党党支部创办的妇女读书会则主要以马列主义著作作为主要的阅读书目,如武汉妇女读书会的书目包括《共产党宣言》《社会主义史》《新青年》《武汉星期评论》等进步书刊[9];“绣花铺”读书会书籍有《论持久战》、高尔基的《母亲》《肖克简略》、马克思的《资本论》《新华日报》等书刊[10];1941年8月成立的叶榭妇女读书会,阅读书报主要有《大众哲学》《世界知识》《从一个人看新世界》《钢铁是怎样炼成的》《上海周报》《新浙东报》等[11]。以宣传马克思主义为宗旨创办的妇女读书会以读书、阅报为主要手段,在号召妇女阅读、指导妇女阅读,达到女性阅读能力锻炼和培养的基础上,更解放了当时妇女的思想,使中国传统女性摆脱封建牢笼成长为具有现代意识的进步女性,一批女性转化为马克思主义者,如武汉妇女读书会培养起来的徐全直、李文宜等。

阅读是有历史的,在不同的时间、不同地点有不同的呈现方式。我们可能以为阅读是个简单的从书页中攫取信息的过程。但是仔细想想就会发现,信息需要经过筛选、分类和解释,这样的过程是受制于一定的文化范式的[12]。晚清民国时期,一种和新的时间和历史的直线演进意识密切相关的中国现代性涌现,并借此界定生活中方方面面的质变。中国的现代性被视为一种文化启蒙事业,披上了新知“启智”的新含义[13],基于这一文化范式驱动下的阅读带有明显的现代意识。虽然民国不同主体创办的妇女读书会带有群体的目的,但是绝大多数的读书会是以“提高妇女读书能力和养成读书习惯”[14]为宗旨,希望通过读书会使女性获取新知识、新思想,以此培养女性独立人格、争取女性解放。经过读书会筛选的阅读书目,涉及女性生活、职业、恋爱等各方面的内容,带有明显启迪民智的作用,具有浓厚的现代意识。

3 怎么读:公共空间建构下的阅读形式

“公共领域”最先在17、18世纪的英格兰和法国出现,哈贝马斯(Jürgen Habermas)曾对其基本特征进行了概括:“其最突出的特征,是在阅读日报或周刊、月刊评论的私人当中,形成一个松散但开放和弹性的交往网络。通过私人社团和常常是学术协会、阅读小组、共济会、宗教社团这种机构的核心,他们自发聚集在一起。剧院、博物馆、音乐厅,以及咖啡馆、茶室、沙龙等等对娱乐和对话提供了一种公共空间。”[15]近代中国报纸、学堂、学会在以阅读为中介、以交流为核心的基础上形成了公共交往和公众舆论的基本空间[16]。民国妇女读书会是以女性群体为核心的集体阅读形态,其活动形式包括读书、演讲、研究讨论、写作、成绩考查、康乐(体育艺术)、音乐、训练服务等,其中读书、演讲、研究讨论等阅读形式以近似社会批判的性质与功能,建构着读书会这一公共空间。

3.1 读 书

读书是读书会的基本阅读形式,也是婦女读书会会员的基本义务。读书是为增进知识,养成自动读书之能力,有要求每月至少读书一册的,也有要求每日固定时间来会阅读书报的。读书书目一般由指导教师指定,会员可根据自身兴趣和需求从中进行选择性阅读,一般分集体阅读和小组阅读两种。集体阅读是大家根据指导教师规定的书目进行阅读;小组阅读是根据会员知识、阅读水平、阅读兴趣进行划分,根据知识水平的高低、兴趣的区别阅读不同的书目,“譬如知识水平较差的给她多看些前进的文艺书”,“认识较高的则可给他们看一些社会科学、经济等书”[17]。

读书笔记自魏晋南北朝时期就已有之,是人们在阅读书籍或文章之时,把自己的读书心得等记录下来而形成的笔记。民国妇女读书会一般都要求会员在读书的时候做读书笔记,更在读书会章程中做出明确规定,上海妇女教育馆妇女读书会规定:“本会会员每月至少需读书一册,读后应将各书大意做成笔记交导师考查。”[18]湖南省省立第二民众教育馆民众图书馆妇女读书会简章也规定“读书应作笔记”[19]。读书笔记除了交给导师考查之外,或可在集会时口头报告,或形成文字发表在出版物上。

3.2 演 讲

民国妇女读书会演讲主要包括两个方面,第一是会员演讲,第二是名人演讲。会员演讲主要是读书会会员在集会时通过口头形式汇报读书心得,“以便交换知识,练习口才”。北碚妇女读书会更设置有讲话课程,“其内容暂分为新闻谈话、新知识谈话、家事谈话三种”[20]。通过会员演讲,主要是提高妇女语言表达和组织水平,为妇女从家庭走向社会、开展社会活动提供基本能力。

名人演讲是读书会邀请专业人士或者名人针对某一话题所作的讲话。民国妇女读书会也开设有名人演讲的活动,针对妇女相关问题开展,以求“妇女吸收新知识,充实思想”。1935年3月至9月,上海妇女教育馆妇女读书会共开展名人演讲十次,约每两星期一次,由吴耀西、江问渔、陈玉白、杨卫玉、陈景煦、周毓英、沈咸震、杨崇皋、汪桂芳、阎振玉演讲女子教育改造问题、职业问题、家庭问题等妇女问题,以期达到文化启蒙的作用[21]。

3.3 研究讨论

除了读书、演讲,研究讨论也是民国妇女读书会的主要活动形式。研讨总是围绕某一个主题进行,通过研究讨论加深讨论者对某一问题的认识与理解。读书会作为一种共同阅读形态,集体讨论是共同阅读的一个方式。通过研究讨论,可以“综合各个人充分完善的意见,经过集体的过滤,扬弃了不良部分,同时因为各个人的意见纠正了他人的意见,也刺激起他人对问题的一个新观念,而提出更完善的意见,使讨论的问题由各个人的意造成与各个人不同而更高一致的集体的意见”[22]。读书会通过集体讨论形成的意见加深妇女对问题的理解,从而内化为个人思想和行动,促进妇女解放。

妇女读书会研究讨论主要围绕与妇女生活、职业、社会相关的问题进行。白翠珍记录了省溪妇女读书班研究讨论的主要内容:“(一)怎样抚育孩子,(二)民族解放运动中,妇女应该做些什么,(三)侵略中国的是日本的什么人,(四)中国妇女为什么这样苦,(五)苏联的女子怎么会那样舒服,(六)我们要怎样才能够走上幸福的道路。”[23]今日读书会在谈及研讨工作时,专门下设研究部,分政治经济、时事研究、妇女问题、哲学、文艺与写作五组,开展研讨活动[24]。在组织研讨会的时候,左诵芬、胡原都认为研讨之前都应该制定详细大纲,分为各小组,为他们提供准备的机会和时间,以完成充分、完全的讨论。

传统的中国女性阅读以家庭教育为主,阅读以读写的形式,在家庭内部完成。民国妇女读书会通过集体阅读的新形式,通过号召女性开展读书、演讲、研究讨论等阅读形式,女性从“家长制”的束缚中摆脱出来,从“深闺”之中私密阅读转向读书会这一公共空间,并建构着这一公共空间。读书会研究讨论的内容从妇女问题到国家大事、民族兴亡,读书会女性在讨论和分享的过程中,进行着公共领域的参与和知识空间的拓展,她们讨论女性解放和公共事务,形成公共舆论,影响着社会发展的进程。

女性阅读从家庭走向社会,这是民国时期妇女读书会的重要价值和意义。从家庭走出来这一阅读行为,也具有了詹姆斯·凯瑞(James W. Carey)所说的“仪式”价值。读书会成为共享信仰的表征,成为一种以团体或共同的身份把人们吸引到一起的圣神典礼,通过读书、演讲、研讨的共享,读书会形成了固定的“仪式”。正如凯瑞所言:“人类的思想构成及其在文化中的延伸,是千差万别的文化形式的创造,通过这些文化形式,现实就可以被创造出来。”[25]正是通过这些“仪式”,女性积极参与着读书会公共空间的建构,读书会成为一项合作共享的公共性活动,通过阅读进行着个人发展和社会发展的讨论和批判。也正是由此,她们才更有动机和能力参与到更大范围的公共领域活动当中去。

4 读的影响:性别塑造聚焦下的阅读效果

民国妇女读书会是在现代意识驱动下开展的集体阅读形态,在这样的现代关怀下,读书会的阅读内容从传统的女教书转变为以女性现代性培育为主的书籍,阅读的目的从以培养女性封建伦理道德、强化其男性附属地位的传统诉求,转变为培养可以参与社会建设的现代女性。妇女职业促进会就以此来指导读书会的活动,将读书会的研究学习分为“职业股、经济股、教育股、劳动股” [26]四种,希望以此来增长常识和专业知识,提高职业能力,实现个人的自由发展。武汉妇女读书会则以发展智力、服务社会为宗旨,“所以增进知识,研究社会,是我们现在的急务。……我们有感于此,所以相集而组织这个读书会,以便共同研究……”[27]。它们都希望女性从传统的家庭中走出来,突破传统男性权力的束缚和压抑,重新参与到社会分工中来。那么究竟阅读效果如何,通过读书会这一公共阅读空间,女性是否达到了读书会希冀的女性重塑?

詹姆斯·凯瑞在《作为文化的传播》(Communication as Culture)中曾说道:“传播模式的第一种形态告诉我们传播过程是什么;在第二种形态中,模式产生了其所描述的行为。”[28]如果我们把传播具体化为阅读,阅读的第一个层次就是告诉我们阅读的内容是什么,而第二个层次便是阅读产生了其所描述的行为。武汉妇女读书会是出于“我们女子为那女子无才便是德的思想所误,智力萎缩了数千年;为那男外女内的思想所误,与社会隔离了数千年。现在我们觉悟了我們为人的意义,知道我们也应该同男子一样发展智力,服务社会了……”[29]的思考而成立的,读书会以湖北省立女子师范学校女学生作为对象开展活动,通过对《共产党宣言》《新青年》等进步书刊的学习和讨论,夏之栩、李文宜、徐全直、杨子烈等女学生在阅读的过程中产生了心灵和行动的转变——她们纷纷开始反对传统婚姻观,反对“三从四德”的旧伦理,剪除长辫子,参加政治活动。

1921年11月19日夏之栩在《武汉星期评论》发表小说《佃户》一文,描写佃户受政治、经济几重压迫的情景,号召人们反对地主对农民的剥削和压迫[30]。1921年11月,武汉妇女读书会导师刘子通在《武汉星期评论》上连续发表“改良湖北教育意见书”,主张男女共学,改革旧的教育制度,但遭校方解聘。妇女读书会会员夏之栩、李文宜、徐全直、杨子烈等在湖北省立女子师范学校发动学生运动,抗议封建教育制度。这一运动后得到武汉学生界支持,演变为学潮。作为武汉妇女运动的第一声春雷,学潮持续年余,成为湖北妇女与腐朽封建势力作斗争的重要革命事件,其中很多人后参加大革命运动,并成为中国革命的骨干。1923年徐全直等人创办《妇女旬刊》为妇女解放发声,同年11月11日徐全直在《妇女旬刊》发表《妇女解放底途径》一文,文中写道:“我们因为受压迫,所以要求解放,那末,我们就要明白在现在社会组织之下,受压迫的还不仅是女子啊!因此,我们的运动决不是单独的,是要与所有被压迫的阶级的人们,大家携手联合起来,推倒一切现存的制度,铲除一切不平等的阶级。” [31]徐全直作为武汉妇女读书会的会员,在阅读的过程中不断受到妇女运动和马克思主义启蒙,成长为呼吁妇女解放、发动妇女运动的现代女性。