新加坡“无废城市”建设顶层设计及对我国的启示

张敏,蓝艳,李盼文,姚颖

(生态环境部对外合作与交流中心,北京 100035)

2018年6月,中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出开展“无废城市”试点,推动固体废物资源化利用。同年12月,生态环境部会同18个部委共同编制完成“无废城市”试点工作方案,将围绕固体废物减量化、资源化、无害化开展工作。我国是世界上资源消耗和废弃物产生量最大的国家,也是“无废城市”建设探索最早、发展速度较快的国家之一。新加坡在“无废城市”建设方面积累了丰富的经验,具有完备的法制体系、技术支撑体系和全民参与机制,尤其是完善的顶层设计及其配套措施和执法手段可以为我国“无废城市”建设试点工作提供有益借鉴。

1 新加坡无废城市建设概况

新加坡“无废城市”建设经历了两个重要时期:一是2014年发布《新加坡可持续蓝图2015》(Sustainable Singapore Blueprint 2015,以下简称《蓝图》),标志着国家层面的无废城市总体规划出台,提出建设“零废物”国家愿景和总体目标;二是2019年发布的《零废物总体规划》(Zero Waste Masterplan Singapore,以下简称《规划》)和专门针对食品、包装和电子废弃物管理的《可持续资源法案》(以下简称《法案》),作为无废城市建设专项规划和实施细则,进一步强化了总体目标,提出实现目标的主要措施,并对管理部门、责任主体和执法手段做出明确规定。这三个纲领性文件共同构成了新加坡废物管理顶层制度设计的有机整体。

1.1 总体目标

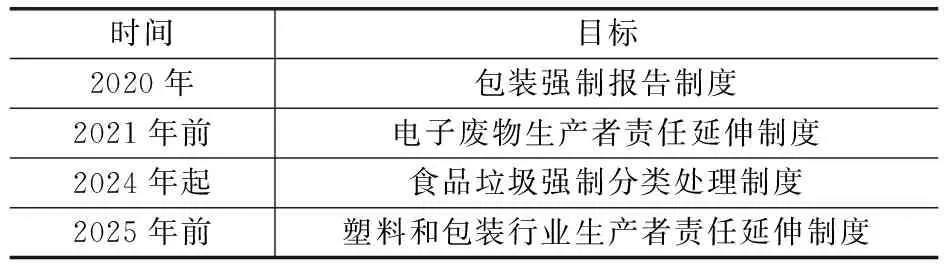

《蓝图》提出“到2030年,废物综合回收率达到70%,生活垃圾回收率从2013年的20%上升到2030年的30%,非生活垃圾回收率从2013年的77%上升到2030年的81%”,《规划》在此基础上进一步提出“每人每天不可回收垃圾从2018年的0.36千克减少到2030年的0.25千克,相当于减少30%的飞灰和填埋垃圾”的宏伟目标。为实现总体目标,《法案》明确了食品、包装和电子废物管理三大优先领域并提出三项具体目标:产品生产商应承担产品变成垃圾时的收集和处理费用;鼓励包装制造商实行包装减量、重复使用和循环利用;实行食品垃圾分类和妥善处理。《法案》还制定了2020-2025年的阶段性目标和路线图(见表1)。

表1 《可持续资源法案》阶段性目标

1.2 主要措施

1.2.1 针对食品、包装和电子废弃物的管理措施

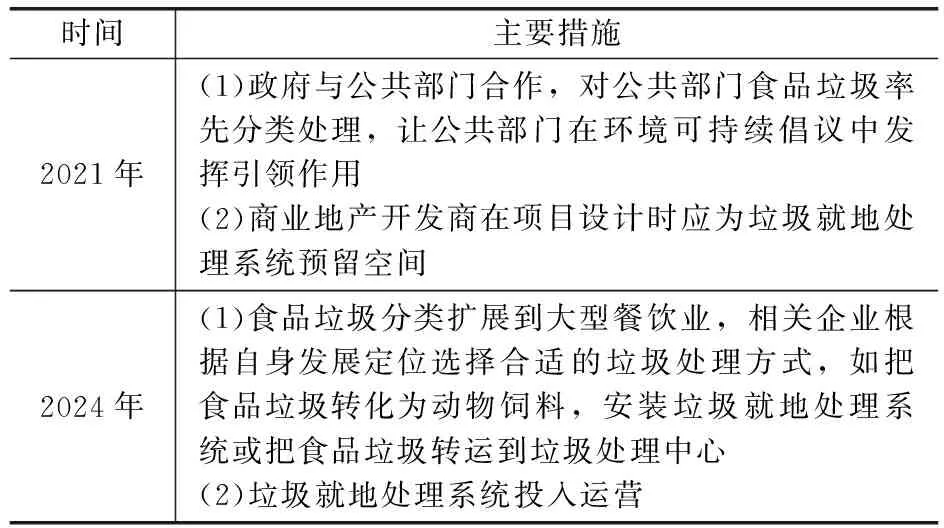

在食品垃圾管理方面,据新加坡国家环境局估计,新加坡食品垃圾占废物总量的比例约为10%,而回收率却不足15%。为实现零废物国家目标,新加坡采取了一系列针对消费者、学校、食品生产商和零售商的措施,包括食品购买存储倡议、减少就餐浪费指南、创意食谱竞赛、闭路管理系统、企业食品垃圾最小化指南等,从源头减少食品垃圾。在食品垃圾分类处理方面,新加坡国家环境局首先在小贩中心推出食品垃圾就地处理试点,测试其经济可行性和可操作性,并计划于2021年实施食品垃圾强制分类处理制度,食品垃圾强制分类和就地处理将推广至大型餐饮和商业部门(见表2)。

表2 食品垃圾强制分类处理路线图

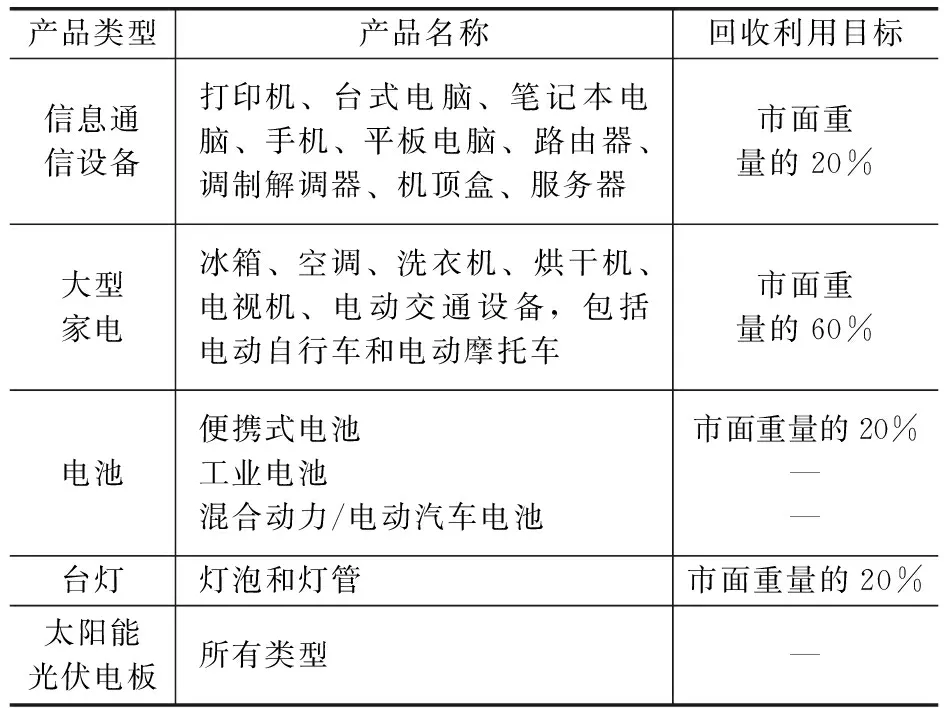

在电子废物管理方面,2015年新加坡国家环境局开始实施全国电子垃圾回收伙伴关系计划,与利益相关方建立电子废物自愿回收伙伴关系,并鼓励行业合作伙伴发挥引领作用。虽然该自愿回收计划取得了不错的进展,但为了建立更加规范的电子废物管理体系,新加坡计划把生产者责任延伸制度纳入《法案》,作为推动电子废物回收利用的重要政策工具。具体做法是:从2021年起,笔记本电脑、手机、家用电器等常规消费品的生产商必须加入“生产者责任计划”(Producer Responsibility Scheme)。该计划的实施者由新加坡国家环境局指定,主要职责包括:开发电子废物回收系统,提供废物回收箱,把废旧电器交给有资质的回收公司,向国家环境局上报废物回收处理数量等。

表3 废旧电器和电子设备回收利用目标

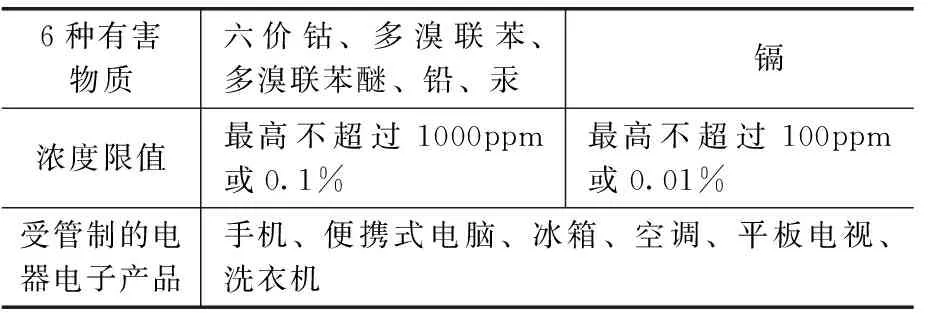

为减少电子废弃物对环境的影响,2017年6月,新加坡国家环境局对电器电子产品有害物质浓度进行源头控制,对6种有害物质含量做出明确规定,受管制的电器电子产品包括手机、便携式电脑、冰箱、空调、平板电视、洗衣机,这些产品中镉含量不能超过0.01%,六价钴、多溴联苯、多溴联苯醚、铅、汞的含量均不能超过0.1%。自2018年3月31日起,新加坡全面淘汰了汞含量超过5ppm的电池。荧光灯、非电子体温计等所有添汞产品的制造和进出口于2020年1月1日起全面禁止。

表4 受管制的电器电子产品有害物质浓度限值

在包装废物管理方面,新加坡于2007年推出自愿包装协议。截至2017年,签署自愿包装协议的机构达到199个,累计共减少3.9万吨包装废物,节约9300万新元支出。新加坡将于2020年在《法案》中增加包装强制上报的内容。此前,大型购物中心和酒店已实行包装垃圾强制报告制度,2020年,这一制度将推广到包括展览中心在内的所有大型工商业场所。具体做法是,年营业额超过1000万美元的生产者和超市应向国家环境局报告上一年度所生产或进口产品的包装数据、包装减量和回收利用计划以及实施方案,如果上报信息不完整、不准确,国家环境局有权责令当事人在规定时间内对上报内容进行修改并重新上报。新加坡将研究如何把生产者责任延伸制度运用到包装垃圾管理中,并计划于2025年前制定相关细则。

1.2.2 针对环保服务产业转型的措施

新加坡政府把加强科技创新与应用,提升行业人员技能,提高行业生产率和标准,加强国际合作作为推进环保服务产业转型的主要抓手。具体措施包括资金支持和配套政策。资金支持方面,新加坡企业发展局为环保服务型企业产业升级、技术创新和海外投资项目提供项目成本70%的资金支持;新加坡经济发展委员会设立研发基金,为企业研发和科技创新活动提供赠款;新加坡国家环境局对企业废物回收相关研发活动提供高达4500万美元的资金支持。2019年国家环境局资助2000万美元用于支持8个废物资源化利用项目,并为中小企业和跨国公司创新解决方案提供3000万美元资助。配套政策方面,包括发挥行业协会引领作用、加强行业内合作;实施创新技术试验激励机制和试点示范;设立奖学金制度、开展职业培训和继续教育;参与ISO废物管理和循环经济标准制定等。

1.2.3 针对科技创新与应用的措施

新加坡政府重点推动以下几个领域的科技创新:加强学术界、企业与政府合作,推动产学研相结合,促进创新成果市场化应用;对废物闭环研发项目提供资金支持,以实现源头减量、资源化利用和保护公众健康等目标;提高飞灰和废渣的资源化利用和商业化水平,减少废物填埋量;加强废物堆存场地的环境治理与修复;建立废物全过程管理信息平台,加强废物产生、运转、利用、处置全流程监管;加强废物终端处置设施能、水、渣代谢协同,促进资源循环利用。

1.2.4 针对全民参与的措施

新加坡国家环境局通过各种媒体开展宣传教育和示范活动,提高公众绿色消费意识,比如与食品垃圾减量大使项目合作,对社区食品垃圾减量进行宣传;与小贩中心和超市合作对消费者进行“光盘行动”教育;与餐饮业、零售商和社区组成联盟,开展“支持减少浪费行动”;与新加坡食品局合作制定食品安全与管理标准,采取激励措施鼓励食品捐赠;大力发展维修服务业,鼓励市民维修废旧产品,购买二手商品。此外,私营部门也通过自发行动响应国家号召,积极支持减少一次性塑料制品消费,如肯德基、汉堡王等快餐店不再提供塑料吸管;无包装食品杂货店等新型业态通过优惠价格鼓励消费者自带食品包装,以达到包装重复使用和减量目标。

1.3 执法手段

《法案》明确了政府、企业和消费者的废物管理职责,并对违法行为做出罚款和拘留等规定。主要执法手段包括:(1)在电子废物管理方面,电子产品生产商必须在新加坡环境局注册后才能生产管制类电子产品,且必须加入“生产者责任计划”,零售商必须为消费者提供一对一回收服务并把废旧产品交给“生产者责任计划”厂商处理。如违反规定,将视情节轻重被处以 5000美元或1万美元罚款。(2)在包装垃圾管理方面,供应受管制产品的生产商或进口商,必须报告特定包装物的进口或使用量,且须提交包装减量、重用和再循环计划。如违反规定,将视情节轻重被处以5000美元或1万美元罚款,或不超过3个月的拘留;如仍未改正,将按每日1000美元计罚。(3)在食品垃圾管理方面,新建大楼物业必须为业主提供专门的食品垃圾就地处理设施,其他物业可以选择就地处理或把垃圾交给有资质的公司处理。如违反规定,将被处以1万美元以下罚款或3个月以下拘留;如仍未改正,将按每日1000美元计罚。

2 新加坡无废城市建设主要特点

2.1 立法与执法并重,完善废物管理法制体系

新加坡已建立起总体规划、专项规划、专项法规、配套制度相衔接的废物管理法制体系,具有权威性、系统性、可操作性的特点。《法案》由国会审议通过,是国家层面的法律,立法层次高、权威性强,其针对食品、包装、电子废物的各项措施都有明确的责任人和处罚条款,采用“按日计罚”和行政拘留手段,对违法行为起到震慑作用,有助于提高相关方的守法意识。《法案》还赋予新加坡国家环境局统一管理、监督和执法职能,集许可证发放、监督管理、调查取证、行政处罚等职能于一身,有效规避了部门职能分散、职权交叉等问题。

2.2 科技研发与成果转化并重,注重市场化应用和商业化水平

新加坡政府高度重视科技研发与应用,形成产学研相结合、赠款项目激励、市场化应用的良性循环。注重绿色生产、精细化设计、源头减量,最大限度提高资源利用效率和减少废弃物产生;加强垃圾分类、收集、运输、利用、处置全过程管理,实现前端分类、中端运输、末端处置协调统一;建设多源废物协同处理设施,促进协同效益和循环利用;鼓励企业技术创新和产业升级,为市场化应用提供试错机会;积极参与国际标准制定,引导高新技术企业“走出去”,提高行业市场化水平和可持续发展能力。

2.3 政府、企业和市民联动,充分调动各方积极性

政府部门之间、政府与企业之间、政府与市民之间的紧密合作是新加坡废物管理的一大特点。新加坡国家环境局作为废物管理主管部门,通过与食品局、经济发展委员会等相关部门联合制定标准、提供项目赠款等方式增强部门协同和政策合力;通过与企业、行业协会建立合作伙伴关系,实现商场、社区、学校废物管理全覆盖;通过各种宣传教育活动,增强市民的绿色消费意识,通过绿色消费倒逼企业绿色生产,这种自上而下与自下而上相结合的方式推动形成了全民参与的良好氛围。

3 对中国的启示

3.1 完善顶层设计,逐步建立完备的废物管理体系和管理制度

建议以中新天津生态城“无废城市”试点工作为切入点,进一步加强与新加坡在废物管理法律法规、政策和标准等方面的交流合作,借鉴其成功经验,加强政策制度集成创新,明确各方责任。优化体制机制,发挥政府的宏观指导作用,建立政府为主导、企业为主体、全民参与的制度体系,实现废物分类收集、分类运输、分类处置的有效衔接。通过“无废城市”试点形成一批可复制、可推广的示范模式,服务我国生态文明建设和环境质量改善目标。

3.2 加强科技创新,推动固废处置技术的市场化和商业化应用

建议加大对创新技术研发的投入力度,加强研究队伍建设和人才培养,通过专项基金或赠款项目,鼓励企业绿色生产和循环利用,为企业创新技术市场化应用提供试错机会,降低潜在风险,激发市场活力。打通废物利用产业链,提高再生产品的附加值,促进再生产品肥料化、饲料化、原料化等高值利用。打造集焚烧、填埋、堆肥等园区化的垃圾集中处理处置基地,避免土地利用碎片化和二次污染,实现多源固废协同处置和保护公众健康的目标。加大食品、包装和电子废物管理力度,建立分类、收集、运输、处置全过程、一体化的监管和信息服务平台。

3.3 加强公众参与,构建政府、企业、居民“共建共治共享”模式

建议借鉴新加坡经验,建立广泛的合作伙伴关系,构建政府、居民、企业、社会组织、志愿者队伍等多元主体共同参与的“共建共治共享”模式。在强化工业企业生产者责任延伸制度的同时,构建灵活多样的合作伙伴关系,提升社区、家庭、学校、商场的绿色消费意识。探索垃圾产生付费制度,按照“多生产,多付费”的原则,形成对市民垃圾减量、分类投放行为的激励。鼓励非政府组织积极参与,激发各类市场主体活力,推动形成绿色生产和生活方式。

4 研究小结

我国是世界上资源消耗和废弃物产生量最大的国家,也是“无废城市”建设探索最早、发展速度较快的国家之一。2018年6月,中共中央、国务院《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出开展“无废城市”试点,推动固体废物资源化利用。同年12月,生态环境部会同18个部委共同编制完成“无废城市”试点工作方案,将围绕固体废物减量化、资源化、无害化开展工作。

新加坡在“无废城市”建设方面积累了丰富的经验,完善的顶层设计是该国废物管理取得成功的重要原因之一,集中体现在三大法律文件的出台及其包含的配套措施。这三大纲领性文件:一是2014年发布的《新加坡可持续蓝图2015》;二是2019年发布的《零废物总体规划》;三是专门针对食品、包装和电子废弃物管理的《可持续资源法案》。这三大纲领性文件构成了新加坡废物管理顶层制度设计的有机整体,明确了总体目标、相关方责任、具体措施和执法手段。本文系统梳理了新加坡无废城市法制建设、具体措施和执法手段等顶层制度设计方面的成功经验,识别出其立法与执法并重,科技研发与成果转化并重,政府、企业和市民联动的突出特点。最后提出借鉴新加坡经验,推动我国“无废城市”试点工作需完善顶层设计、加强科技创新和公众参与等方面的政策建议。总之,以上研究表明,新加坡在“无废城市”建设方面积累了丰富的经验,具有完备的法制体系、技术支撑体系和全民参与机制,尤其是完善的顶层设计及其配套措施和执法手段,将为我国“无废城市”建设试点工作提供有益借鉴。