安徽省绿色发展评价考核体系研究

刘慧,王晓辉,何祥亮

(安徽省环境科学研究院,合肥 230000)

近些年来,全国各地竞相实施绿色发展战略,开展绿色发展探索,绿色发展理念日渐成为全民共识,绿色发展行动得到全域实行。与此同时应该看到,绿色发展的成效整体上依然与人民群众的期待还有一段距离[1-2]。其中很重要的原因是政府绩效考核办法滞后,考核办法中关于绿色发展的考量不够完善、权重不够分量,导致各级政府对绿色发展的重视程度有所欠缺。2013年安徽省为促进人口、经济、资源环境空间均衡发展,推动皖江、皖北、皖南和皖西四大板块协调发展,颁布了《安徽省主体功能区划》。这就需要根据不同类型的主体功能区发展定位,实行分类考核的绩效评价办法[3]。结合主体功能区的考核需求来构建绿色发展的差异化评价指标体系,这将会有利于因地制宜地推动安徽省的绿色发展。

1 安徽省各主体功能区域发展现状分析

绿色发展评价指标体系的构建要建立在对省情、市情、主体功能区情况充分了解的基础之上,尤其要明确不同类型的主体功能区生态环境及经济社会发展过程中的优劣势,进一步挖掘安徽省各主体功能区在发展方向和内容上的实质区别。鉴于安徽省是基于县级行政区划划分主体功能区的,绝大多数城市都兼具2种不同类型的主体功能区,同时考虑到后续评价考核体系的实际操作性,应当以县级行政区划作为考核单位。

1.1 各主体功能区单位产值差异大

安徽省内不同类型的主体功能区其发展水平也存在较大差异。重点开发区域的人均GDP和单位土地产出率远高于其他主体功能区,而重点生态功能区的土地产出率最低。因各类主体功能区在发展能力和需求上存在一定差异,在制定安徽省绿色发展评价考核体系过程中,对于有关产业考核指标和投入成本较高的技术指标应体现出差异化,确保各区域力所能及,有条件实施。

1.2 各主体功能区产业类型分化明显

安徽省各大主体功能区都呈现出第一产业产值均低于第二产业产值、第三产业产值的现象,但各区域在发展上也有一定差异。重点开发区域和农产品主产区主要产业以第二产业为主,且第二产业比例大于第一产业比例和第三产业比例,重点生态功能区的第三产业比重明显接近第二产业,部分区域第三产业占比甚至高于第二产业。当前全国各地正在推进限制重点生态功能区第一、第二产业发展以减小生产活动对区域环境质量的影响,而重点生态功能区内旅游服务能带动第三产业产值提高。因此安徽省绿色发展指标体系应注重提升重点生态功能区的旅游产业品质,推动重点开发区域的产业转型升级,加强农产品主产区的绿色化、生态化农业发展。

1.3 重点生态功能区自然资源雄厚

通过对典型代表区域森林资源、水资源等情况的分析,可进一步了解各区域自然资源富裕程度,为绿色发展指标体系提供参考性意见和方向。重点生态功能区在自然资源方面具有得天独厚的优势,特别是森林资源和水资源;自然保护区(省级以上)大多数也分布在重点生态功能区。

2 评价指标体系设计

2.1 构建指标体系的理论依据

现有安徽省绿色发展指标体系是本研究的重要理论依据和基础,主体功能区的评价考核体系是本研究的重要参考。各地都是在充分结合当地实际情况的基础上,按照主体功能区规划的主导思想设置指标的,这对本文深有借鉴意义。

第一,评价指标的覆盖范围如果过于全面,则有可能造成评价体系甚为庞大,因而需要对评价对象进一步划分,如按照主体功能区的划分,对各区制定不同的特色指标。安徽省绿色发展评价考核指标的选取及其取值对于重点开发区域需多考虑第二产业方面的低碳发展要求,农产品主产区需重点考虑第一产业方面的绿色发展,而重点生态功能区则应关注第三产业方面的优化发展与生态保护。重点开发区域在工业发展上规模宏大,对资源、能源的消耗远高于其他区域。绿色发展指标应高度关注重点开发区域发展对能源方面的集约、高效利用,促进产业升级、创新,以此带动区域绿色发展。

第二,绿色发展须关注的不仅是经济数量,更应是经济质量。单位GDP能耗下降率、单位GDP用水量下降率、单位GDP建设用地降低率等指标可以反映经济发展过程中的环境成本。对于重点开发区,战略性新兴产业增加值占GDP比例和单位工业用地产值可以反映产业结构和经济发展质量。对于经济发展较落后的农产品主产区则要考察农林牧渔业的发展状况。生态功能区在自然资源方面拥有明显优势,对于重点生态功能区的自然资源保护和合理利用应提出更高要求,但也应当适度考虑旅游总收入。

第三,评价指标的设置要更加详细、更具科学性。规模畜禽养殖场和有机绿色无公害农产品这些产业在其他功能区体现较少,因而这类指标应作为差异性指标仅体现在农产品主产区,其他主体功能区应设置体现其自身发展特色的评价指标。

另外,本文划分了共性指标和差异性指标,因此需要慎重考虑指标的权重。因为各个主体功能区发展定位不同,评价指标的选取要突显其差异性,确保评价不失公允。

2.2 评价指标内容

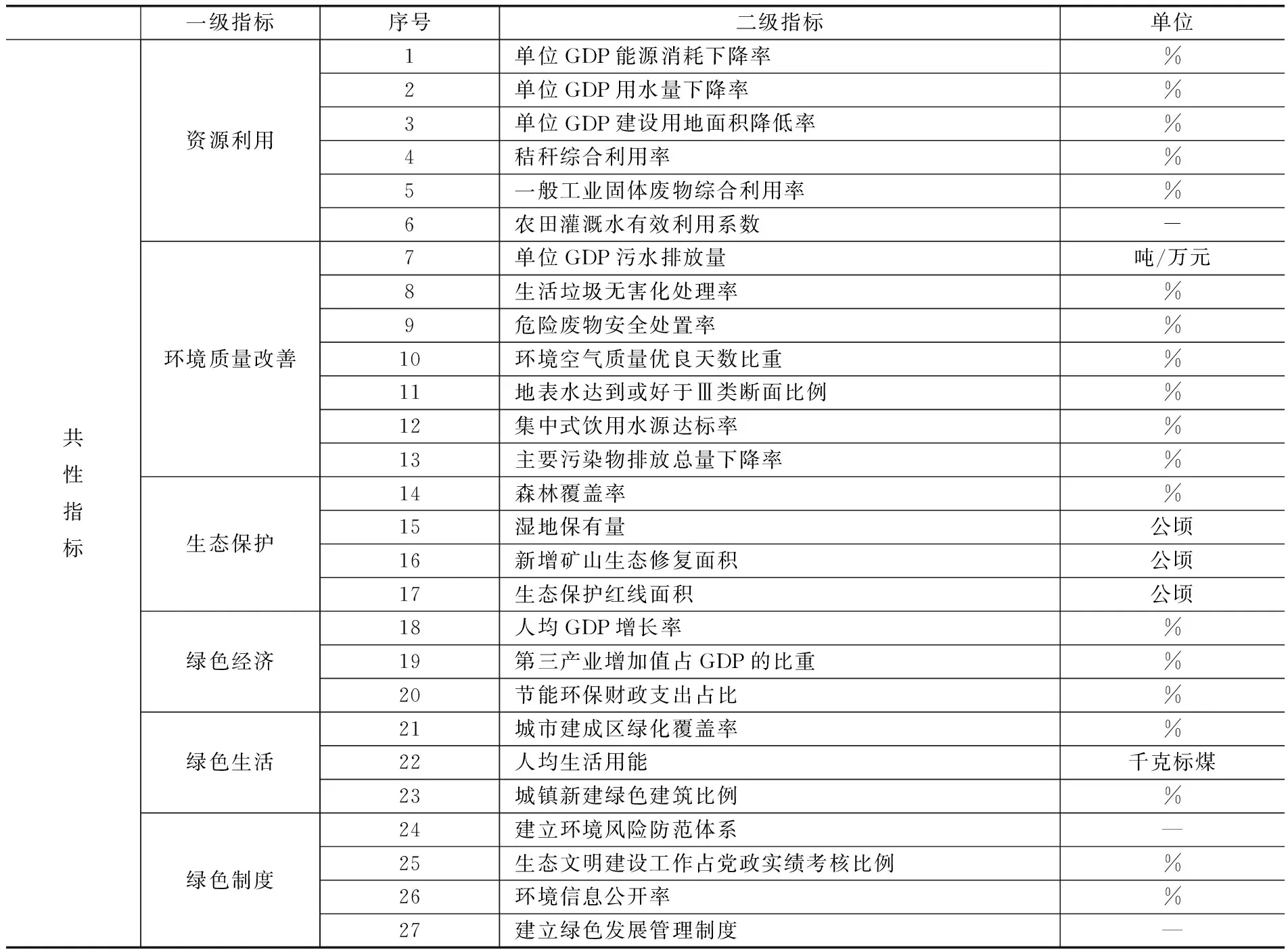

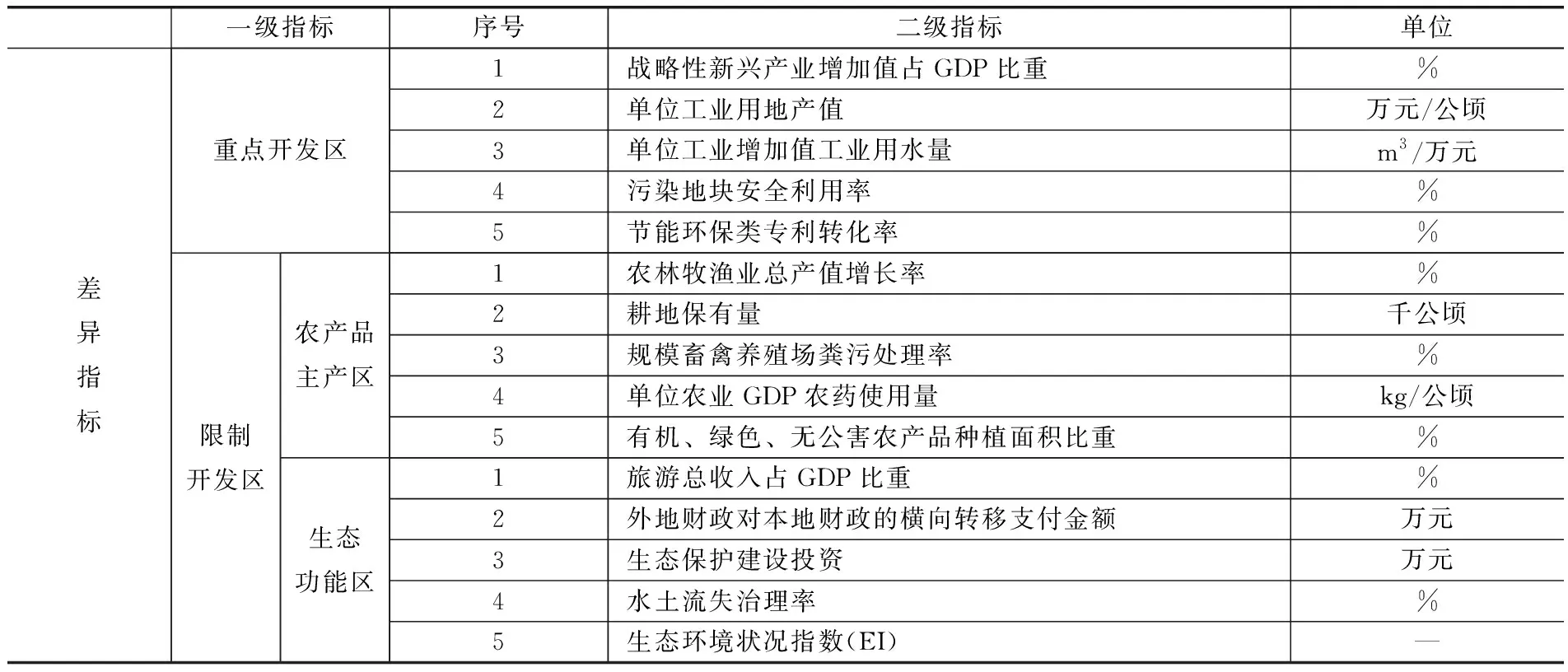

安徽省绿色发展评价的具体内容包括:资源利用、环境质量改善、生态保护、绿色经济、绿色生活和绿色制度[4-6]。具体评价考核指标及其权重分别见表1和表2。

表1 安徽省各市绿色发展评价考核共性指标和差异指标

续表1

表2 共性指标和差异性指标权重表

续表2

2.3 评价方法

2.3.1 计算方法

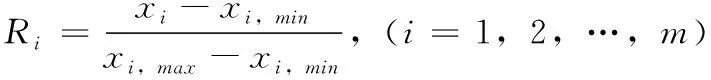

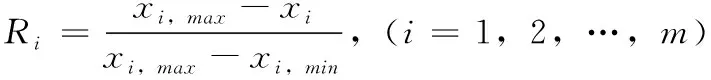

(1)数据的标准化处理

评价指标体系各要素内涵不同,多指标存在不同的量纲和数量级。如果直接用原始指标值进行分析,当指标值相差较大时,在综合分析中就会突出数值较高的指标作用,相对削弱数值水平较低的指标作用。因此,本文对安徽省绿色发展水平的评价采用极差标准化进行数据处理。

根据对评价指标的特性分析,把各指标分为两种类型。一类是发展类指标,该类指标与绿色发展呈正相关,即数值越高,绿色发展水平越好;另一类是制约类指标,该类指标现状值若超过一定限度会制约城市绿色发展。因此,我们将正向指标和逆向指标用不同的隶属函数标准化。具体计算方法如下:

其中,Ri是第i个指标的指数;xi为该指标在考核期的绿色发展统计指标值;xi,max为考核期内各地区该指标绿色发展统计指标值中的最大值;xi,min为考核期内各地区该指标绿色发展统计指标值中的最小值。

共性指标是各市市域范围内共同考核的指标,极差标准化范围是省内16个城市考核年的指标值范围。而差异性指标主要针对各市市域内不同类型的主体功能区,是以主体功能区划分单元的县(区)在考核年的各指标值进行计算[7],其极差标准化范围为各主体功能区范围内县(区)差异性指标值范围。

(2)权重的选择

本文对二级指标采用等权,但鉴于不同主体功能区发展的侧重点不同,适当调高了差异性指标在评价指标体系中的权重,最终选择共性指标总权重是0.75,差异性指标总权重为0.25(见表2)。

2.3.2 综合评价

根据标准化处理后的无量纲数值和表2中各指标的权重,对评价指标进行逐级汇总,使用多指标数学合成法来做综合评价,即先对二级指标进行标准化处理,然后将二级指标线性加权得出一级指标分值,最后将共性一级指标和差异性指标的分值进行线性加权得到各市绿色发展评价得分,根据最终的得分进行排名。

其中,Y为绿色发展指数,Ri为指标的个体指数,m为指标个数,Wi为第i个指标Ri的权重。

考虑到主体功能区是对全省国土空间的划分,安徽省除了铜陵市外,其他城市都兼有不同类型的主体功能区,因此进行差异性指标加权时,可按各类型主体功能区占市域国土面积的比例进行加成,得出分值。

其中,Y为绿色发展指数,Ri为指标的个体指数,m为指标个数,Wi为第i个指标Ri的权重,F为主体功能区占市域国土面积的比例。

2.4 试算分析

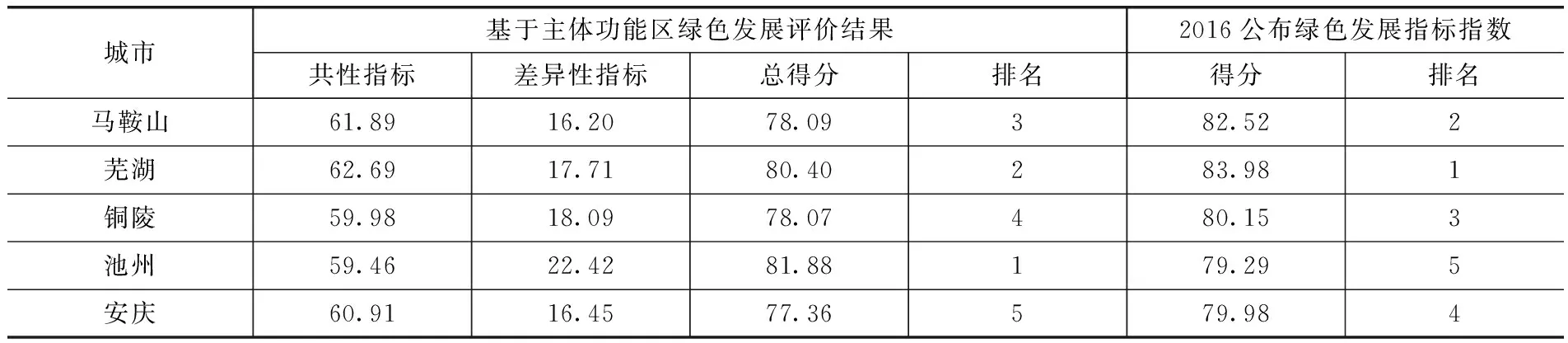

安徽省主体功能区划分是以县区为单位的。考虑到数据的可得性,本文选取指标数据较全的2016年统计数据对沿江六市进行基于主体功能区的绿色发展评价分析。对于2016年暂缺数据,为了体现公平性,其权数不变,将评价指标的个体指数值赋为最低值60纳入指数计算,并与安徽省已对外发布的6市绿色发展指数得分情况进行对比分析,具体结果见表3。

表3 基于主体功能区的安徽省绿色发展评价结果

总体来看,基于主体功能区绿色发展评价指数计算出来的共性指标的排名情况与2016年安徽省绿色发展指数公布的沿江5市的排名情况基本一致,但最终排名情况差异较大,主要体现在差异性指标上。尤其是池州市的排名由沿江5市中最后一名提升到第一名。池州市先天良好的生态资源禀赋得到充分体现,全域旅游的特色也迎合了大力推动第三产业的发展需求。铜陵、马鞍山均为工矿业立市,虽然共性指标排名优于池州市,但其产业结构转型升级以及历年发展造成的土壤环境污染问题影响其在差异性指标上的得分。安庆市和芜湖市的得分和排名情况也较好地体现了两地在绿色发展上的真实差距。

3 结 论

3.1 评价指标体系的适用性

本文在安徽省经济、社会、环境发展的现实基础上,构建基于各类主体功能区不同发展特点的安徽省绿色发展评价指标体系。由于评价指标体系的构建需从各市的实际出发,体现其主体功能的差异性,本研究选取了不同的特性指标,为今后各市绿色发展提供科学合理的参考依据。共性指标是对省域整体情况和各市共同特征的集中体现,差异性指标可以反映各市不同主体功能区的特征。如此构建的评价指标体系全面、具体,更具针对性,既便于各市内的区县自查,也适用于同一类型主体功能区的相互比较[8-9]。本研究中评价指标的选取与时俱进,体现了“十三五”规划和《安徽省绿色发展行动实施方案》精神,体现了安徽省绿色发展的现实需求。

3.2 不足与展望

绿色发展的概念与内涵是不断发展的,指标的覆盖面和代表性等都有进一步完善的空间[10],绿色发展评价指标体系应该及时进行调整,补充新指标。本文所选取的具体指标,更多的是从量的角度进行选择,未来可以更多考虑质方面的指标。研究方法中权重确定选择的是均权法,随着主体功能区建设工作的深入推进,各项数据的获得度提高,未来的研究可以考虑采用数理统计分析方法,使得绿色发展的定量分析结果更科学、客观、准确。本文研究出现有些地方缺少部分相关数据的统计,少数数据因统计口径不同存在一定的差异。由于数据的可获得性所限,一些重要的指标未能进入绿色发展指标体系中,如单位地区生产总值二氧化碳排放量,对评价有用但由于数据缺失较多,不得不舍弃。

实施以主体功能为导向的绿色发展评价方式,在形式上摒弃传统的“大范围,不落地”的评价方式,将绿色融入主体功能区发展的全过程中,并以此作为绿色发展的指挥棒,使新的评价方式符合当地经济社会发展的基本规律。配套改革现有统计制度,提供更准确、更全面、更及时的统计数据,便于以绿色发展为导向的经济发展评价方式改革有序推进。