社区旅游参与能力、旅游感知与自然保护意识间的互动关系研究

——以新疆博格达自然遗产地为例*

曹开军,杨良健

(1.新疆历史文化旅游可持续发展重点实验室,新疆乌鲁木齐830046;2.新疆大学旅游学院,新疆乌鲁木齐830049)

一、引 言

随着世界旅游产业的快速发展,旅游业已经成为诸多区域经济新的增长点。自然遗产地因其稀有、珍贵等属性,成为天然的旅游目的地。同时,自然遗产地作为公认的重要遗产须承担起保护自然生态的示范性作用。旅游业的可持续发展思路成为自然遗产地旅游发展的必然选择。然而,“旅游地社区居民作为旅游地发展的重要利益相关者,旅游可持续发展离不开当地居民的支持”[1]。作为旅游目的地的核心要素①参见尹立杰、张婕、韩国圣等《基于地方感视角的乡村居民旅游影响感知研究——以安徽省天堂寨为例》,《地理研究》,2012年第10期,第1916-1926页。,社区居民对旅游地资源保护和旅游发展有着重大的推动作用。其中,社区居民对旅游发展的态度影响目的地接待、发展和旅游的可持续性。②See Almeida-García F, Peláez-Fernández M Á, Balbuena-Vázquez A, et al. Residents' perceptions of tourism development in Benalmádena(Spain).Tourism Management,2016,vol.54,Iss.2,pp.259-276.现有研究已表明旅游地社区参与对旅游影响感知会产生显著影响③参见杜宗斌、苏勤《乡村旅游的社区参与、居民旅游影响感知与社区归属感关系的研究——以浙江安吉乡村旅游地为例》,《旅游学刊》,2011年第11期,第65-70页。,且在旅游发展中得到社区居民的参与和支持是世界遗产地可持续发展的本质先决条件。④See Nicholas L N, Thapa B, Ko Y J. Residents' perspectives of a world heritage site.Annals of Tourism Research, 2009,Vol.36,Iss.3,pp.90-412.社区居民参与旅游发展及旅游感知对旅游可持续发展起着至关重要的作用。因此,自然遗产地的旅游可持续发展必须处理好社区居民与自然环境保护之间的关系。但是,旅游地居民受其自身素质的制约,参与能力普遍较弱,限制了其参与旅游发展的深度,同时也削弱了其对旅游发展影响的感知能力,进而影响其参与自然保护的积极性。要实现旅游业的可持续发展,亟待解决居民自身能力成长等方面的问题。

此外,旅游业的发展促进自然遗产地经济发展的同时,也会对其自然环境产生破坏。严重的破坏会使自然遗产地被列为濒危遗产,甚至是从世界自然遗产名录中除名。因此,对于自然遗产地居民而言,自然保护意识问题需要特别关注。此前学界较多关注于游客的自然保护行为。①参见贾衍菊、孙凤芝、刘瑞《旅游目的地依恋与游客环境保护行为影响关系研究》,《中国人口·资源与环境》,2018年第12期,第159-167页。实际上,社区居民作为自然遗产地的主人和守护者,其是否具备旅游参与能力与自然保护意识,对自然遗产地的生态环境影响更为持久。社区居民旅游影响感知与其自然保护意识存在显著关系,已有研究对此做出了实证。②参见刘静艳、王雅君、施琼《旅游经济收益及旅游影响感知对社区居民的环保意向的影响研究》,《旅游科学》,2014年第3期,第10-21页。然而社区居民旅游参与能力是否会对自然保护意识产生影响,且社区居民的旅游参与能力与自然保护意识间的互动机理是什么,目前学界缺乏相关的研究和探讨。鉴于此,本文将新疆天山世界自然遗产博格达遗产地作为案例地,引入旅游感知作为旅游参与能力和自然保护意识的中介变量,以求探索其中的影响机理,旨在为自然遗产地旅游可持续发展提供参考建议。

二、文献综述

(一)旅游参与能力

旅游参与能力属于社区参与的范畴。社区参与的概念最先由Murphy 引入到旅游研究领域。随着可持续旅游的发展,社区居民参与旅游发展一度成为热点话题。Timothy 认为旅游中的公共参与可分为参与决策过程和参与旅游获益两个视角。③See Timothy D J. Participatory planning: a view of tourism in Indonesia.Annals of Tourism Research, 1999,Vol.26, Iss.2,pp.371-391.社区参与旅游发展理论源于西方发达国家,但由于社会文化语境的不同,在发展中国家则受到种种限制。④See Tosun C.Limits to community participation in the tourism development process in developing countries.Tourism Management,2000,Vol.21,pp.613-633.因此,国内学者开始致力于探讨切合实地的社区参与旅游发展理论。杨兴柱较早关注社区居民参与旅游发展的能力对行为的影响,研究发现“农户参与能力对其旅游参与旅游决策有正向影响”[2];杨效忠对影响古村落居民社区旅游参与度的影响因素进行了分析,发现家庭经济收入和地理位置会对参与度产生影响;⑤参见杨效忠、张捷、唐文跃等《古村落社区旅游参与度及影响因素——西递、宏村、南屏比较研究》,《地理科学》,2008年第3期,第445-451页。侯国林建立社区旅游参与度评价模型,认为“旅游规划与决策参与度是影响传统村镇旅游地社区总体参与度的关键性因素”[3];路幸福以乡村旅游目的地的居民为研究对象,进一步对居民社区参与的影响因素进行探索,研究表明社区居民“要加强自身文化知识和技能的培养,提升参与能力”[4]。综上所述,社区旅游参与度影响因素由于研究方法和案例地的不同,其结论也不甚一致。

旅游发展为社区居民带来了经济效益,增加了当地就业岗位,也对其旅游参与能力提出了挑战。但较低的综合素质限制了其参与程度的提高,因此加强社区居民的能力建设成为学界的一个关注点。孙九霞曾将赋权理论用于乡村居民的社区参与能力建设研究中,认为可以从经济、心理、社会、政治四个层面赋权来提高居民的社区参与能力。⑥参见孙九霞《赋权理论与旅游发展中的社区能力建设》,《旅游学刊》,2008年第9期,第22-27页。通过对以上文献的解读和借鉴,本文将旅游参与能力定义为社区居民能够胜任旅游发展活动的现有机能和素质,是社区居民能够积极有效进行旅游参与的前提。

(二)旅游影响感知

自从社区居民在旅游研究中成为一个成功的独立模块,居民旅游影响感知就成为一项重要的议题。⑦See Bimonte S,Faralla V.Does residents'perceived life satisfaction vary with tourist season?A two-step survey in Mediterranean destination.Tourism Management,2016,Vol.55,pp.199-208.国外系统地对旅游影响感知的研究始于20世纪70年代,国内始于90年代。早期的研究主要着眼于旅游影响感知的因素指标的构建。就人口统计特征方面而言,居民在性别、年龄、教育水平上的差异都对居民的感知有所影响。⑧See Sinclair-Maragh G.Demographic analysis of residents'support for tourism development in Jamaica.Journal of Destination&Management,2016,Vol.6,pp.5-12.另外,根据旅游影响感知的内容,学界一般将旅游影响感知划分为经济、社会文化和环境三个维度。①See Andereck K L,Valentine K M,Knopf R C,et al.Residents'perceptions of community tourism impacts.Annals of Tourism Research,2005,Vol.32,Iss.4,pp.1056-1076.但是每一个维度都包含有正面的影响和消极的影响,比如旅游带动了经济发展,同时也导致当地物价水平的提高。因此也有学者将其直接划分为正面旅游影响感知和负面旅游影响感知。②参见杜宗斌、苏勤《乡村旅游的社区参与、居民旅游影响感知与社区归属感关系的研究——以浙江安吉乡村旅游地为例》,《旅游学刊》,2011年第11期,第65-70页。随着研究的深入,一些学者开始致力于探讨旅游影响感知与社区旅游发展水平,社区居民生活满意度之间的关系。③See Akis S,Peristianis N,Warner J.Residents'attitudes to tourism development:the case of Cyprus.Tourism Management,1996, Vol.17, Iss.7, pp.481-494; Kim K, Uysal M, Sirgy M J. How does tourism in a community impact the quality of life of community residents?Tourism Management,2013,Vol.36,pp.527-540.此外,国内外一些学者也在尝试进行社区居民旅游影响感知和其他潜变量之间的实证研究,探索其中的影响机理,如社区归属感、社区参与水平、社区居民对旅游发展的支持度等。④See Jaafar M, Noor F M, Rasoolimanesh S M. Perception of young local residents toward sustainable conservation programmes:A case study of the Lenggong World Cultural Heritage Site. Tourism Management, 2015, Vol.48, Iss.2, pp.154-163;Nunkoo R, Ramkissoon H. Developing a community support model for tourism. Annals of Tourism Research, 2011, Vol.38,Iss.3,pp.964-988;Rasoolimanesh S M,Ringle C M,Jaafar M,et al.Urban vs.rural destination:Residents'perceptions,community participation and support for tourism development.Tourism Management,2017,Vol.60,Iss.1,pp.147-158.

(三)自然保护意识

自然保护意识是一种重要的价值观。自然保护意识包含内容非常广泛,目前学界尚无公认的定义。不同学者着眼点不同,表述方式也不大相同,如环境态度、环境意识、环保意向等。21 世纪初,国外学者将环境态度与行为迁移到旅游研究中,开始探索环境态度的影响因素,研究认为旅游者的环境态度受其早期生活经历、文化背景的影响。⑤See Hashimoto A.Environmental perception and sense of responsibility of the tourism industry in mainland China,Taiwan and Japan.Journals of Sustainable Tourism,2000,Vol.8,Iss.2,pp.131-146;Ewert A,Place G,Sibthorp J.Early-life outdoor experiences and an individual's environmental attitudes.Leisure Science,2005,Vol.27,Iss.3,pp.225-239.国内对环境态度的研究紧随其后,研究对象涉及旅游者、旅游管理者、旅游管理部门等。⑥参见张宏乔、张捷、陈友军等《旅游者环境意识分析及其景区管理意义——以四川九寨沟自然保护区为例》,《四川环境》,2005年第6期,第59-64页;杨秀平、翁钢民《旅游区管理者环境意识评价研究》,《商业研究》,2006年第19期,第84-86页;刘丽梅、吕君《草原旅游发展中旅游管理部门环境意识的调查研究》,《中国人口·资源与环境》,2008年第2期,第160-165页。吕君的研究将关注点放在旅游目的地社区居民上,从旅游环境知识、旅游环境态度、旅游环境评价和旅游环境行为四个层面对社区居民的环境意识水平进行了调查。⑦参见吕君、刘丽梅《草原旅游发展中社区居民环境意识水平的调查分析》,《中国农业经济》,2008年第1期,第40-49页。本文的自然保护意识内容主要包含社区居民的环境态度和环境行为意向两个层面。

三、研究假设与模型构建

(一)旅游参与能力与旅游影响感知关系假设

H1:社区居民旅游参与能力对正面旅游感知显著相关;

H2:社区居民旅游参与能力对负面旅游感知显著相关。

(二)旅游参与能力与自然保护意识关系假设

社区居民的旅游参与能力的提高是否意味着自然保护意识的增强?关注社区居民的旅游参与能力以及其与自然遗产地的可持续发展的关系,需要回答社区居民旅游参与能力是否会对自然保护意识有显著影响这一现实问题。然而学界尚缺乏社区居民旅游参与能力与自然保护意识之间关系的实证研究。因此,本文以现实问题为导向,提出以下假设:

H3:社区居民旅游参与能力对自然保护意识显著相关。

(三)旅游感知与自然保护意识关系假设

在实证研究方面,刘静艳较早关注游客的环保意向与其他潜变量之间的关系。①参见刘静艳、王郝、陈荣庆《生态住宿体验和个人涉入度对游客环境保护行为意向的影响研究》,《旅游学刊》,2009年第8期,第82-88页。在其之后的研究则着眼于旅游目的地社区居民环保意向层面。研究发现,有些潜变量并不能直接影响居民的环境保护意向,而是通过正面的旅游影响感知正向影响居民的环保意向,正面旅游感知起到了良好的中介效应。②参见刘静艳、王雅君、施琼《旅游经济收益及旅游影响感知对社区居民的环保意向的影响研究》,《旅游科学》,2014年第3期,第10-21页。黎洁的研究也表明只要当地居民感知到环境的改善,保护环境的积极性会提高。③参见黎洁《生态旅游发展与社区居民自然生态保护行为关系的实证研究——以陕西太白山农村社区为例》,《中国人口·资源与环境》,2007年第5期,第128-132页。相关研究表明,旅游感知与自然保护意识存在一定的关系。基于此,提出以下研究假设:

H4:正面旅游感知对自然保护意识显著相关;

H5:负面旅游感知对自然保护意识显著相关。

综合上述五个假设,构建假设模型图,如图1所示。

当我们需要展现某一个区域的影像和高程时,可根据区域经纬度(lng,lat)及公式①、②计算出切片的 tileX、tileY:

图1 理论模型

四、研究方法与数据来源

(一)研究对象

本次调查对象为阜康市三工河乡的社区居民。三工河乡位于新疆天山世界自然遗产——博格达遗产地缓冲区内,是一个以少数民族为主体的多民族聚居区。新疆天山于2013年列入世界遗产名录,成为全球第一项干旱区山地自然遗产。其中博格达片区是东天山主峰区,是天山北坡垂直自然景观带的典型代表。另外,博格达片区的高山湖泊也是天山的重要代表。在历史发展进程中,博格达遗产地的主要人类活动是游牧活动和旅游活动。本次调查对象所在地社区依托得天独厚的旅游资源进行旅游规划与发展,社区居民的生计发生了变化,部分居民从传统农牧业转为从事遗产地旅游业。④参见阜康市人民政府官方网站《三工河乡简介》,http://www.fk.gov.cn/zjfk/mlfk/xtjg/172565.htm,访问日期2020年2月2日。

(二)问卷设计与数据收集

本研究问卷由四个部分构成。第一部分为基本信息,包括性别、民族、年龄、是否从事旅游业、受教育程度和月均收入;第二部分参照李凡等人的研究设计社区居民旅游参与能力语句项;⑤参见李凡、金梅、明庆忠《旅游扶贫背景下社区旅游参与能力评价体系构建及应用》,《资源开发与市场》,2018年第7期,第907-911页。第三部分借鉴杜宗斌、龚箭等学者的研究设计旅游影响感知语句项;⑥参见杜宗斌、苏勤《乡村旅游的社区参与、居民旅游影响感知与社区归属感关系的研究——以浙江安吉乡村旅游地为例》,《旅游学刊》,2011年第11期,第65-70页;龚箭、杨舒悦《可持续视角下自然遗产地居民旅游影响感知研究——以神农架为例》,《中南林业科技大学》(社会科学版),2017年第6期,第54-60页。第四部分参照祁秋寅等学者的研究设计自然保护意识语句项。①参见祁秋寅、张婕、杨旸等《自然遗产地游客环境态度与环境倾向影响研究——以四川九寨沟为例》,《旅游学刊》,2011年第11期,第41-46页;贾衍菊、孙凤芝、刘瑞《旅游目的地依恋与游客环境保护行为影响关系研究》,《中国人口·资源与环境》,2018年第12期,第159-167页。问卷采用5点里克特量表,用通俗易懂的“强烈反对”“反对”“一般”“同意”“非常同意”分别按照1—5来赋分。

问卷调查共计两次。第一次是2019年3月10日和3 月11 日,在三工河乡内的三工村和花儿沟村进行。对居民进行抽样式发放问卷,逐户上门走访。由于居民多为少数民族,国语能力不强,因此由少数民族同志充当向导和翻译,协助本次调查,以访谈的方式收集问卷71 份。第二次调查时间是2019 年4 月4 日和4 月5 日,对三工河乡内的大泉村和天山天池景区工作人员进行了抽样调查。以访谈、自行填写问卷的方式收集问卷159份。两次调研共收集问卷230 份。由于多数为访谈所得,其中仅有1份问卷为信息不全问卷,有效问卷共计229份。有效回答率高达99.6%。

(三)样本人口统计学特征

本次问卷的调查对象男女比例均衡。其中男性比例占49.8%,女性占50.2%。因案例地为少数民族聚居区,少数民族占比较大。其中哈萨克族最多,占52.4%。调查对象在各个年龄段皆有分布,但是较集中于31—55 岁的中青年,合计占到62.9%。调查对象中从事旅游业的居民占49.3%,没有从事旅游业的居民比例为50.7%。调查对象的文化程度普遍较低,多在初中以下,占到62.9%。月均收入整体水平较低,近一半的调查对象收入在2 001—4 000元(表1)。

表1 样本人口统计学特征

五、数据处理与结果分析

(一)信度与效度检验

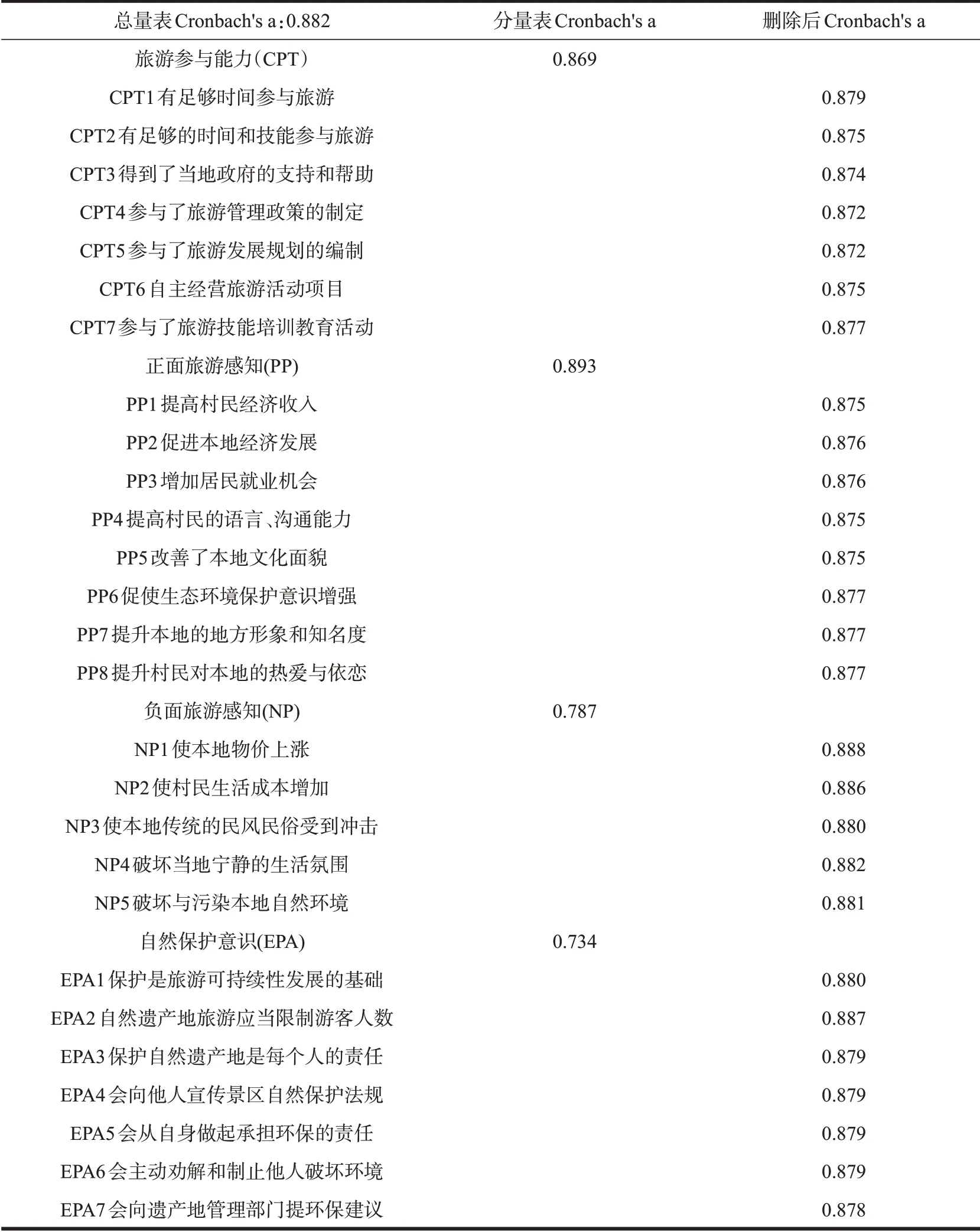

为了检测问卷的可靠信,用IBM SPSS 24.0软件对问卷进行可靠信检测,目前的研究大多采用Cronbach's a 系数来计算信度。Cronbach's a 系数越接近于1,说明问卷的信度越好,大于0.7则具有较高的信度。通过数据分析,总量表的Cronbach's a系数为0.882。社区居民旅游能力(CPT)、正面旅游感知(PP)、负面旅游感知(NP)和自然保护意识(EPA)四个潜变量Cronbach's a系数分别为0.869,0.893,0.787,0.734,均大于0.7,说明四个潜变量的数据一致性较高。同时采用删除后的Cronbach's a 系数项目发现四个潜变量中,负面旅游感知中的“使本地物价上涨”(NP1)、“使村民生活成本增加”(NP2)和自然保护意识中的“自然遗产地旅游应当限制游客人数”(EPA2)等三个观测变量删除后的Cronbach's a 系数分别为0.888、0.886、0.887。高 于 总 量 表Cronbach's a 系 数0.882,表明此三个观测变量影响整体信度,因此对这三个观测变量进行删除。问卷信度的总体结果如表2所示。

表2 问卷信度

(二)结构模型拟合度评价和假设检验

运用极大似然法对模型变量之间进行检测,以期得到一个可适配的模型。结果显示,该模型不适配,不接受虚无假设。对模型进行拟合指数检验,发现简约拟合指数均大于理想值,但绝对拟合指数和相对拟合指数均小于理想值,拟合状况不是很好。与此同时,模型中存在因子载荷小于0.5 的观测变量。因此,决定对模型进行修正,将不合格的观测变量进行删除。

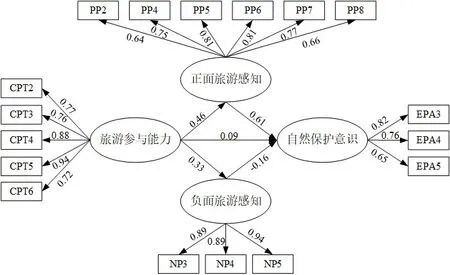

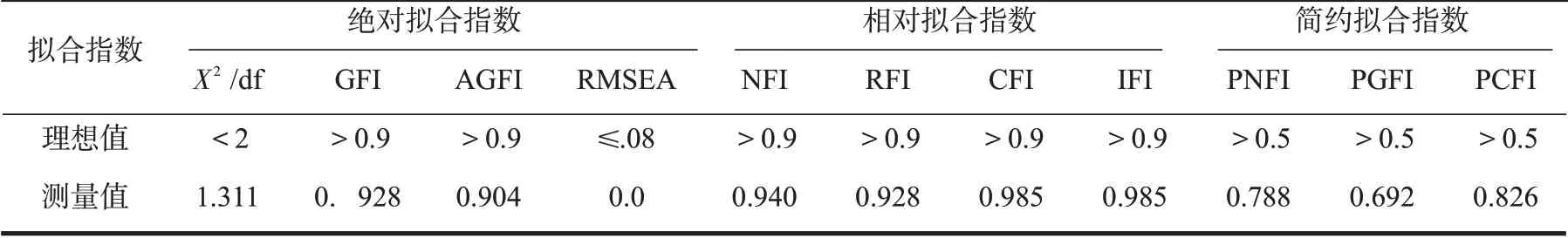

根据结构模型检验,对模型进行修正。为了得到一个可适配的模型,可对观测变量因子载荷小于0.5 的语句项进行删除。或者“根据Amos 输出中的模型修正指示,对相关的误差项建立共变关系”[5]。本文通过模型信效度检测后,主要选择删除因子载荷低于0.5 的观测变量,酌情删除R2值低于0.5的观测变量。共计删除CPT1、CPT7等10 个观测变量。修正后的结构方程模型,拟合度较之前的模型有了很大的提高(图2)。卡方值和的自由度比值为1.311<2,说明模型的适配度良好。绝对拟合指数GFI、AGFI、RMSEA,相对指数NFI、RFI、CFI、IFI,简约拟合指数PNFI、PGFI、PCFI 均达到了模型适配的理想值,显著性概率值P=0.15>0.05,未达到显著水平,说明该模型接受 虚无假设(表3)。

图2 研究模型

表3 结构方程模型整体拟合指数

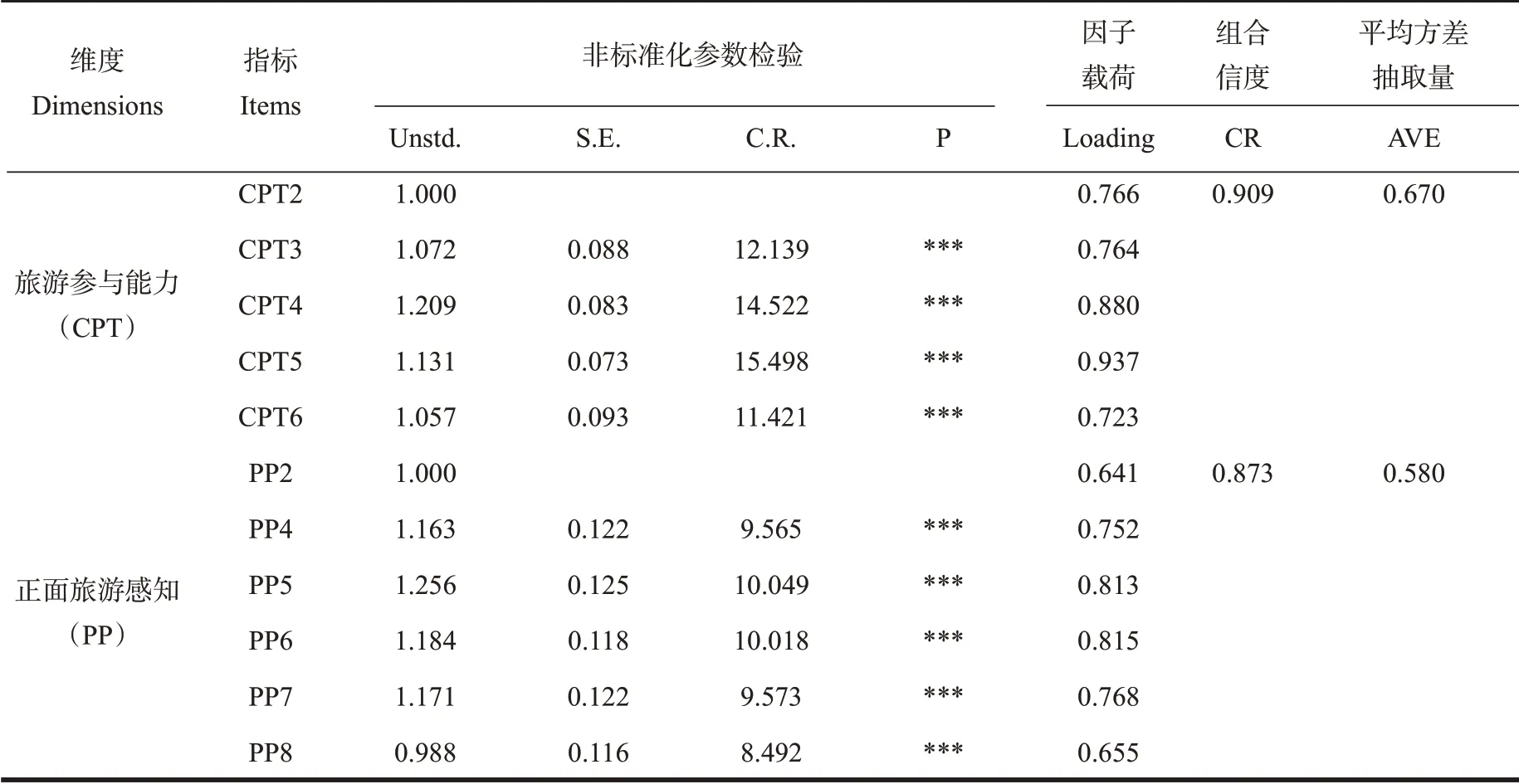

对修正后的测量模型进行信度和效度检测。首先采用极大似然法估计观测变量未标准化的回归系数。结果显示,标准误(S.E.)和临界比(C.R.)的显著性概率值P 均小于0.001,说明模型的拟合数据较好。继而对测量模型进行信度检测,结果显示修正后的模型观测变量的因子载荷在0.641-0.931 之间(表4)。因子载荷在0.50—0.95 表明模型的适配度良好。

进而对测量模型进行效度检测。效度检测包括会聚效度和判别效度。潜在变量的组合效度是测量模型内在质量的判别标准之一,组合信度(CR)大于0.6,说明模型的内在质量达到理想状态。修正后的测量模型四个潜变量的组合信度介于0.786—0.934 之间,表明该模型内在质量好(表4)。同时,四个潜变量的平均方差(AVE)抽取值介于0.552—0.824 之间,在0.5 的标准值之上。潜变量的组合信度和平均方差皆高于标准值,表明修正后的模型会聚效度良好。

表4 量表的信度和效度检测

续表4

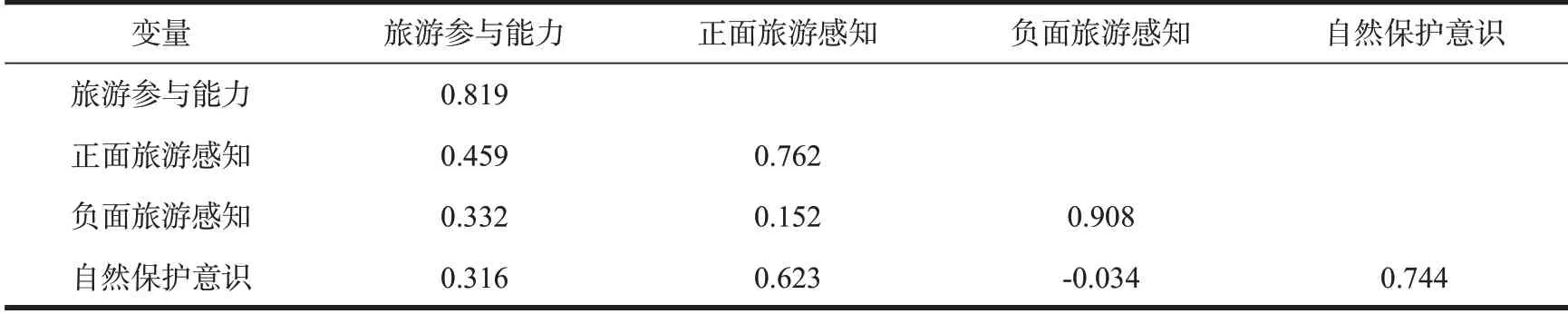

然后对模型进行判别效度检测。潜变量之间要具有判别效度,各个潜变量的平均方差抽取量的平方根要大于各个潜变量之间的相关系数。修正后的模型四个潜变量的AVE平方根分别为0.819、0.762、0.908 和0.744(表5),均大于潜变量之间的相关系数,这表明模型具有良好的判别效度。

表5 模型判别效度检测

本文通过构造“旅游参与能力—旅游感知—自然保护意识”的结构方程模型来研究自然遗产地的居民旅游参与能力和自然保护行为的关系,最终得到一个符合适配度的模型,研究结果如表6所示。

表6 修正模型标准化路径系数估计值

社区居民旅游参与能力对正面旅游感知和负面旅游感知的路径系数分别为0.46 和0.33,t 检验值分别为5.730和4.741,均大于2.58的标准值,表明其估计值在0.001 水平上显著相关。旅游参与能力对正面旅游感知和负面旅游感知显著相关,假设H1 和H2 成立;旅游参与能力对自然保护意识的标准化路径系数为0.09,t 检验值为1.140 小于2.58,表明旅游参与能力对自然保护意识并没有显著关系,假设H3 不成立;正面旅游感知对自然保护意识的路径系数为0.61,t 检验值为6.320,绝对值大于2.58,表明其估计值在0.001的水平上显著相关。因此正面旅游感知对自然保护意识显著相关,假设H4 成立;负面旅游感知对自然保护意识的路径系数为-0.16,t检验值为-2.235,绝对值大于1.96,估计值在0.05水平上显著,表明负面旅游感知对自然保护意识呈显著相关,假设H5 成立。路径系数为负数,说明负面旅游感知负向影响自然保护意识。

(三)中介效应检测

上述研究表明,社区居民旅游参与能力虽然不能直接影响自然保护意识。但是旅游影响感知和自然保护意识显著相关。因此用Mackinno 的中介效应检验方法对潜变量的中介效应进行检测。①See Mackinnon D P,Lockwood C M,Hoffiman J M,et al.A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effect.Psychological Methods,2002,Vol.7,Iss.1,pp.83-104.(1)旅游参与能力→正面旅游感知和正面旅游感知→自然保护意识的标准化路径系数分别为0.46和0.61,且在0.001水平上显著,两者的乘积不为0,所以正面旅游感知是居民旅游参与能力和自然保护意识的中介变量;(2)旅游参与能力→负面旅游感知和负面旅游感知→自然保护意识的标准化路径系数分别为0.33和-0.16,且分别在0.001和0.05 水平上显著,两者的乘积亦不为0,表明负面旅游感知对社区居民旅游参与能力和自然保护意识起着中介效应。

六、结论及建议

本研究以自然遗产旅游地的可持续发展为出发点,探究社区居民旅游参与能力是否能对遗产地的自然保护产生显著影响。研究发现社区居民旅游参与能力并不能直接对自然保护意识产生影响,而是要以旅游感知作为中介变量,来间接影响居民的自然保护意识。对三者间的关系进行实证研究,揭示其中的影响机理,有利于促进自然遗产地旅游的可持续发展。本研究具体结论及建议如下:

(一)自然遗产旅游地社区居民旅游参与能力对旅游影响感知显著相关

随着居民参与旅游发展越来越深入,旅游参与能力强的社区居民其正面感知和负面感知都要比旅游参与能力弱的居民要更加强烈。一方面,由于在参与旅游发展过程中,自然遗产地社区居民与游客及旅游相关行业、部门相处的时间长,对旅游所带来的各方面的影响要更加敏感;另一方面,尚不具备参与旅游发展能力的社区居民,多为老年人和受教育程度较低的居民,他们多从事农牧业,对旅游业所带来的潜在影响感知较弱。在一定程度上,这也说明受教育水平会影响居民的旅游感知。①See Sinclair-Maragh G.Demographic analysis of residents'support for tourism development in Jamaica.Journal of Destination&Management,2017,Vol.6,pp.5-12.因此,自然遗产地社区可加强对居民的引导和培训,给当地居民输送更多的旅游相关知识。与此同时,积极收集居民对旅游发展的建议和想法。培养社区居民参与旅游发展的热情和信心,让更多的居民参与到旅游发展的过程之中,扮演旅游发展的主人翁角色。

(二)旅游影响感知对居民的自然保护意识显著相关

正面旅游感知正向显著影响自然保护意识,负面旅游影响感知负向显著影响自然保护意识。因此,自然遗产地应当注重引导居民的旅游影响感知。强化社区居民的正面旅游感知,让社区居民享受到旅游发展所带来的红利。同时,需要弱化居民的负面旅游感知。继续做好自然生态环保工作,将旅游发展带来的负面影响降到最低,消除部分原住民因旅游发展被迫由农牧业转向旅游业的抵触心理。

(三)居民旅游参与能力对自然保护意识无显著影响

多数当地居民认为“保护自然遗产地是每一个人的责任”。社区居民对自己的家园充满了自豪感和强烈的依恋,和是否具备参与旅游发展的能力并无显著关系。因此,自然遗产地相关管理部门应当重视凝聚社区居民的力量来促进当地旅游可持续发展。同时,需充分尊重社区居民的权利,让居民履行保护遗产地的重大责任的同时能够享受到建言献策的权利。以求达到责任与权利的均衡,更有利于自然遗产地旅游长远、健康地发展。

可持续旅游发展是自然遗产地所追求的目标。社区居民如何在参与旅游发展的过程中又承担起保护的责任,将环保意识落地成一种实在的行为,切实守护好自然遗产地这片永久的家园,还需要学界继续探索和研究。本研究的不足在于受问卷调查的时空限制,研究结论的普适性有待进一步检验。同时,由于学界社区旅游参与能力的研究依旧缺乏,因此本文对社区旅游参与能力的定义及量表的设置可能存在不足。因此,未来的研究可继续深入探讨社区居民旅游参与能力的影响因素,开发出更加切合实际的量表对其影响因素进行测度。此外,研究发现社区居民对社区的热爱促使其天然有着自然保护意识。未来可对社区依恋,社区归属感等潜变量对居民自然保护意识影响进行实证研究,从不同角度揭示其中的影响机理。