产业兴旺视角下传统生态智慧的当代价值研究

——以阿巴嘎旗畜牧业发展为例

杨浏熹 罗康隆

(吉首大学,湖南·吉首 416000)

传统生态智慧,又被称为传统生态知识(Traditional Ecological Knowledge,TEK)。为进一步推进传统生态智慧的研究,本文试以阿巴嘎旗为例,窥探蒙古族传统生计中生态智慧与地方畜牧业发展互动背后隐藏的文化逻辑。呼吁各民族现代生计的目标走向应重视对传统生计中生态智慧的梳理与有效吸收,包括对不同生态系统的认知、对生物物种的认知及其互动关系的把握、对生物资源的合理利用等,最终才能实现真正“产业兴旺”。

一、阿巴嘎旗牧区传统生计的历史变迁

阿巴嘎旗隶属于内蒙古自治区锡林郭勒盟,是欧亚草原区蒙古高原地带性典型草原的组成部分,总面积2.75万平方公里,北与蒙古国有175公里的国境线。全旗辖4个苏木,3个镇,71个嘎查,4 个社区,总人口4.38万人,其中蒙古族超过全旗总人口的50%。地形系蒙古高原低山丘陵区,地势由东北向西南倾斜呈波状起伏。由于地处中纬度西风气流带内,气候属中温带半干旱大陆性气候,四季分明、冷暖剧变、昼夜温差大、降水量少、蒸发量大。近30年来平均气温1.9℃,年平均降水量238mm,多集中于6—8月,约占全年雨水的60%以上。典型植被为大针茅和克氏针茅[1]。全旗牧区人口约占总人口的50%,农业以畜牧业为主,饲养的牲畜种类主要为绵羊、山羊、牛等。截止2019年牧业年度(6月末) 牲畜总数197.5万头(只),其中羊178万只、牛17万头[2]。

一直以来阿巴嘎旗都保持着浓厚的传统生计方式。直到20世纪80年代在市场化浪潮的席卷下,当地牧区社会也被卷入其中,传统生计方式不断在政策、市场和自然环境等作用下发生快速变迁与转型。

1983 年到1984年内蒙古牧区为积极响应“发展畜牧业、实现现代化”目标,根据已在我国农村推行取得良好反应的“家庭联产承包责任制”开始效仿实施,将牧畜数量按每户人口平均划分。阿巴嘎旗所在地区于1983 年春推行“牲畜作价、户有户养”生产责任制,全旗当时12个苏木68个嘎查普遍实行对畜群分户承包,将集体315016头(只) 牲畜定价归户。实施后,当地牧民的积极性被成功调动,但在人口增长压力和逐利动机下盲目增加牲畜数量,造成草原过载的“公地悲剧”发生。上世纪80年代初期阿巴嘎旗草地利用率由46.4%逐年提高,到1989年草地利用率达到90%;草地生产力逐年下降,1982年为56.4公斤到1989年下降到22.9公斤。为遏制草场退化,上世纪90年代,草场承包到户等政策随之出台实施。1996—1997 年将251.1万公顷草场承包到4510户牧民手中,承包面积占全旗总面积的93%。草牧场承包到户的政策在一定时期和区域内极大地调动了牧民对草牧场建设、保护、投资、合理利用的自觉性和主动性。畜草双承包责任制逐步得到完善并实施,草和畜的所有权、使用权得到明晰。在草场“承包到户”政策实施后,草场围栏政策被提出以期进一步完善草场保护措施。为恢复退化草原,这一时期颁布了禁牧、休牧等一系列治理措施。2011年中央政府还首次建立了“草原生态补偿机制”,以期通过提供补贴更好引导牧民恢复草原生态。由此牧区经历了从牲畜、草场的分户承包,并不断向市场化、现代化的牧业发展。

牧区生计方式的不断调整,很明显是适应现代化市场化的需求,而这种适应也被看成是有机体积极回应环境中觉察到的制约性结果[3]。但不同的是这里的“有机体”并非是作为牧区主体的牧民,更多的是政府上层做出的决策反应。其所构成的政府话语体系下的牧区是一种被动发展的适应方式,于是在调整适应中草原生态恶化的状态只是得到暂时的缓解,并不断面临新困境。

二、传统生计转型中产业发展的窘境

(一) 传统生态智慧的失语与牧民生活生产成本的上涨

牧区传统生计方式最显著的特点是游牧,根据草原牧民世代经验积累形成的一种能随当地生态系统中四季物质能量变化而灵活调整的畜牧生产活动。但在现代化、市场化进程中,单位产量、投入—支出率等指标成为评价各行业生产水平的标准,因此游牧被“评定”是一种效益低下的粗放型生产方式。为最大限度地提高经济效益,集约化经营成为优先选项。例如“围栏畜牧业”的当代演变,似乎违背了该政策制定的初心,市场机制控制了生产活动方式,草场划分后的铁丝围栏更多带来的是个体化与互助关系的瓦解,由此导致个体牧民生活生产成本的上涨。根据调查访问,阿巴嘎旗牧民在分草场时按人头均分到的草场情况大致有两种:一种是为保持草场连续性而分得几千亩到上万亩的草场,基本属于同一类型草场;另一种是按草场类型划分,一户可能分到的是零碎分散并面积较小的草场。以上两种草场在铁丝围栏后,牧民面临诸多问题。

前一种草场围栏后,因类型单一而难以顾及不同季节牲畜对草场的需求。而后一种在分草场时虽考虑到草场类型,但面积小并分散相距远而利用不便。从这里可以看到,草原畜牧业所处的生态背景不能以农田生态系统为参考。相比农田生态系统的空间限度和时间规律等人为可控性,草原畜牧生态系统存在更宽广的时空和自然变数,这些都是非人力所能为。即便依靠发达科技手段而为之,所付出的代价是巨大的,后果可能造成该生态系统的强制“改性”。为适应草原生态系统,牧民们不断积累经验,形成了一套游牧文化系统。“季节性轮牧”“走场”“四季营地”等都是该文化体统中的标志性文化概念,背后所隐藏的是人与自然的和谐共处之道。如根据不同气候草原各生物的内外变化特征以及牲畜的生理情况,将草原划分为不同季节的营地,以保证不同气候放牧的需要。民谚“三分饮食,七分卧地”表达冬营地牧民需选择便于牲畜趴卧的草地,以及冬营地与春营地的选择不能相隔太远,以确保羊群产羊羔前能顺利抵达等,是在不断了解并遵循自然界规律的基础上,保证草原畜牧业的可持续性发展。但目前牧民利用的草地范围明显缩小,限制季节性的轮牧,或通过草场有偿流转方式,利用租用草场满足季节性轮牧,以及补充季节性特别是冬季草料饲料的人为供应、搭建暖棚等,无疑是一笔较大的开支。加之围栏铁丝网费用是由牧民自己承担,生产的成本又增加一笔。

(二) 传统生态智慧的失语与牧民抗灾能力的减弱

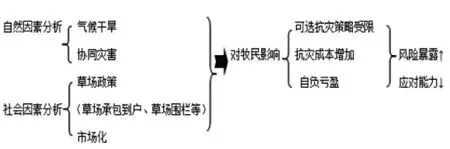

畜牧业与种植业在我国都具有悠久的历史,被并列为农业生产两大支柱。而牧区畜牧业相对于种植业而言,其对自然环境和气候的依赖度更高,作为主要财富象征的牲畜不但不方便储藏更易受到自然灾害影响。历史上游牧民族“骤兴骤衰”正是畜牧业经济的脆弱性表现。在长期的历史磨合与经验积累中,游牧民族积累了一套多样化对抗自然灾害的策略。但在现代化的过程中,这些策略很多因人为设置条件改变而出现失效或无法实施的窘境,多样化应对策略逐渐变得单一而丧失选择的弹性,最终导致牧民抗灾能力减弱。同时,随着工业文明所带来的全球生态环境恶化,牧区草原面对的自然灾害却更严重。

据内蒙古多个气象站资料显示,近几十年来,内蒙古典型草原地区平均气温呈上升趋势,极端气象灾害发生频率明显增加[4]。其中阿巴嘎旗出现自然灾害情况频繁,还常引发协同灾害。21 世纪几乎达到十年九旱程度[5]。根据我国发布用于监测干旱灾害的国家标准——干旱等级(Dry grade)及阿巴嘎旗气象局相关数据绘制图1,并且2000年阿巴嘎旗是锡林郭勒盟遭受历史上罕见的旱灾、虫灾、沙尘暴和雪灾的重灾区之一。2010年出现严重的春夏连旱,并在6月下旬又暴发草原蝗灾,牧业年景出现灾年。

图1 1999-2010年阿巴嘎旗干旱等级分布

面对这样的自然灾害,现在牧民大多只能以贮备干草料和依赖修建棚圈等基础设施作为主要抗灾方式,强调贮备和建设策略。而在过去,游牧时期的抗灾策略则有更多选择空间。例如走敖特尔,汉语译为“走场”——通过及时移动来躲避灾害并同时寻找新草场。这对于发生强度大、范围广及时间持续性长的自然灾害来说,是非常有效的方法。但草场划分围栏后,走敖特尔显然受到限制,甚至需付出高昂成本。还有“五畜搭配”曾是牧民的主要抗灾策略之一。牧民通过发现并灵活利用五种牲畜食性不同、生存能力不同且能相互支持的生理特征,来确保畜群的最大存活率。例如遇到“白灾”时,畜群内配置蒙古马,不仅可以刨雪取食保证自己安全过冬,还可作为“领头”带领畜群到积雪较浅的沙丘,此过程中马蹄会踏破冰层,使尾随其后的牛和小畜等吃到埋在雪下的草。在饲料不足时,马的粪便也可以充当牛羊的食物来源。而遇到旱灾,则换骆驼做“领头”,引导畜群穿越沙丘进入水泡子饮水。但在草场划分围栏特别是市场经济渗入草原之后,“五畜搭配”的策略难以为继。一方面受利益诱惑,羊因生产周期短利润大等原因数量快速增长,而大牲畜则减少;另一方面,受草场空间限制,马和骆驼等需要较大放牧空间的牲畜不能适应而数量越来越少。曾拥有多样化策略的牧民如今在应对灾害时却失去了选择的弹性。就连储备策略,在过去不只是储备干草料如此单一,还可以通过选择划分冬营地来实现。现代化、市场化过程中,草原的空间连续性被切割碎片化,虽然牧民获得了私有财产和自主权,但却面临个体化单独应对自然灾害和市场、自负盈亏等新问题,风险系数大幅上升,最终导致牧民在灾害影响增大的危机下抗灾能力反而减弱,分析框架如图2。

图2 牧民抗灾情况分析

草原牧区一直追随上世纪80年代以来农村地区的成功改革经验,却不曾想过这两种生态系统及其农业生产活动的资源禀赋差异将导致截然不同的结果。

(三) 传统生态智慧的失语与畜产品市场竞争力下降

随着市场化和私人化双重改革推动,草原牧民的生产生活及其思想观念悄然发生转变。作为独立个体被卷入市场体系,一切的生产生活活动都必须考虑收入与变现能力以确保家庭生活质量。于是牧民会自然而然以市场利益为目标,将生产生活等放进市场框架中谋取利益最大化。由于绵羊繁殖速度快、出栏率高,在市场上占据较大竞争优势受到牧民喜爱,而牛、马、驼等大畜因饲养周期长,经济效益小,不断被逐出家庭畜群结构。根据锡林郭勒盟统计局提供的相关数据制成图3,从中可以看到自建国以来,大牲畜与小牲畜的比重差距越拉越大,正向两端极化。

牧民在有限的围栏草场内选择饲养更多的羊来换取高额报酬,但养殖规模快速扩大经常超出草场承载极限。最终导致舒适生存环境、合理种群结构丧失,羊群也极易感染疾病,良种化程度不高。加之市场价格波动,羊的饲养成本不断上涨,以及面对市场需求多样化的要求,这显然是不明智的。访问草原牧民时,大家也都谈到自己明白这一点,比如酸马奶,其市场需求空间很大并报酬丰厚,但由于人力和制作酸马奶的技术、劳动强度限制,大家只能叹而止步。

图3 1949-2019年阿巴嘎旗畜群结构变化

再者是市场导向下牛羊品种的改良,以蒙古牛为例,虽然全旗在新的认知下开始关注牲畜多样化与草原之间的平衡关系而实施“减羊增牛”战略,但战略的实际操作是大力推广改良牛的品种。

2018 年全旗仅85个养牛大户引进2200多头养殖肉牛。目前,全旗建设西门塔尔牛繁育基地7处,培育西门塔尔牛核心群31个,基础母牛饲养管理户332户。并计划将在“十三五”期间引进优质良种肉牛2万头,到2020年,以西门塔尔牛为主和安格斯牛为补充的母牛将达16 万头,年出栏肉牛10 万头以上[6]。

据当地牧民反映以及市场动向显示,肉牛产业(主要包括西门塔尔牛和安格斯牛) 在市场上确实因体积大肉多占据优势,每头西门塔尔牛的卖价基本比本地牛高出2000元左右。但实际饲养中,相对于本地蒙古牛,西门塔尔牛或安格斯牛需要的成本特别是劳动力投入更多。

可见,蒙古牛作为阿巴嘎旗草原长期选择的结果,更适合当地环境,肉质也更好。在人们越来越关注生态绿色食品的趋势下,蒙古牛的市场显然更具潜力。但现实情况却是市场短期利益引导下,外来肉牛品种的引进和推广被广大牧民接受,蒙古牛的养殖越来越少,纯品种更是濒临灭绝。这不禁让我们反思,“减羊增牛”的宗旨是调整畜群结构,逐步恢复草原生态、促进牧民收入可持续性增长。但依靠短时间内大量引进外来肉牛替代本土蒙古牛真的能带来预期效果吗?外来品种的迅速进入、本土品种的生态缺位在很多时候是给过我们惨痛教训的。

(四) 传统生态智慧的失语与牧区生态环境不断恶化

草原是牧民生计维持的重要资源,但它更是牧民生活的文化场景、社会关系及信仰的载体,是多种生物共处的家园。在市场化冲击下,人们似乎忘记草原的多重功能及其承载的不同意义,机械能动地将其看作为获取市场利益的工具。这样的错误理念不仅不能给牧民带来稳定的收入增长,相反出现很多负面效应。根据中国环境状态公报显示,我国是草地资源大国,但由于掠夺式开发及不当的资源利用方式,草地资源不断萎缩。1989 年中国环境状态公报显示我国可利用草地面积3.12亿公顷,并正以每年约130万公顷的速度退化,草场产草上世纪80年代比50年代下降30~50%[7]。到1998年中国环境状态公报指出90%的草地已经或正在退化,其中,重度退化程度以上(包括沙化、碱化) 的草地达1.3亿公顷[8]。2018年公报显示可用牧草地面积仅为2.2亿公顷[9]。而内蒙古沙漠化形势尤为严峻,在第五次中国荒漠化和沙化状况公报中,内蒙古沙化土地面积达40.79万km2,位列全国第二[10]。草原退化成为我国生态环境面临的棘手问题,政府和社会都意识到问题严重性,并相应采取多种措施,但效果如上述公报数据所示,未能扭转大局。重新反思草原生态问题,会发现该问题是与当地生计方式变迁直接关联,草原生态系统的严重退化与市场经济的不断渗透几乎重叠在同一时段内,并非简单的巧合或偶然。

传统游牧经济作为一种自给自足的生产方式,牧民追求的是自身生存所需的必要能量。加之当时牲畜储藏技术落后,有效地限制了畜群饲养规模。而市场经济渗透给了牧民另一种选择,牲畜交易市场的便利与高额利益刺激,为牧民最大限度养牧和追求货币创造了条件。市场经济快速发展为货币带来更多功能,特别是买卖时空上的分离与财富贮备功能,加强了市场对牧民的控制,将饲养牲畜用于变现,取代了过去的朴素生产消费观,结果导致畜群规模总量膨胀、结构单一化。

“五畜并存”体现的是牧民先民们对自然认识的结果,物种多样化与生态系统的平衡正是草原传统生态智慧的追求。代代相承的“五畜并存”显然已具备丰富的文化意义与哲理,成为当地的一道生态屏障,不仅保护生活于其中的人的可持续性发展,同时也保证该生态系统中所有生物的繁荣。而在市场经济冲击下,“五畜”结构开始消失。

回头再看近些年政府为遏制草原退化所采取的相关措施综合结果甚微,关键在于错误的二分对立思维,如将畜与草对立起来。如全年围封禁牧,即草的生长与放牧活动必须分开隔离在不同的时空。不能否认,对于一些破坏严重的草场来说,的确产生良好效果,达到措施实施的本意。但对于其他草场来说,却成了桎梏,草势的生长反而走向了滑坡。目前已有不少专家针对这一“意外”现象进行了专门研究,结果表明草场的植物生长需必要的刺激,而适度的放牧活动恰能满足刺激作用,加速土壤养分循环。反之,长期育封的草地,不但无植物生长所需的适度刺激,还会因地表枯落物积累过多,严重影响草地更新[11][12]。已有研究数据显示,全禁牧草场的土壤全氮、速氮、全磷、速磷、全钾等大部分养分测试值均比其他草场含量少[13]。这一研究结果背后所隐藏的道理,对于我们其实并不陌生,即大自然的循环与其错综复杂的生态链关系。万物生长有其规律,人为干涉若不能顺其脉络,比遭其反噬。道理简单,却总在繁华的万象中被遗忘。

三、传统生态智慧在产业现代化转型中的价值体现

(一) 破解西方式发展观念禁锢的钥匙

阿巴嘎旗牧区产业发展中的问题,终究还是思想观念被禁锢在工业文明框架中,忽视或贬低传统生计中的智慧。一方面受工业文明的惯性制约,以追求利益最大化为目标,将单位面积内稳定的高产值作为衡量产业生产水平的普遍标准。这样自然使得“逐水草而居”的游牧方式表现为不经济,甚至是落后。但事实上,逐水草而居的游牧方式是草原民族在干旱少雨、不适宜种植作物的生态系统中实践的结果,体现的是人-畜-自然三者关系的统一。这是工业文明所倡导的“普遍标准”无法衡量的。“逐水草而居”中的“逐”是动词,强调循自然规律而动,需将所处生态系统中的各变化要素,如水、土壤、气候以及牲畜种类属性、牧草的种类长势等一同纳入考虑,相互匹配,这也显示了其是一种兼顾生计与生态平衡的复杂经济活动方式。

另一方面是对西方畜牧业科学化的标准管理模式的盲目追崇。新的话语体系出现在草原就是一种直接表现,如载畜量、出栏率、集约化畜牧业等以追求精细化、量化的标准管理专用文化概念。为此,草原开始不断倡导定居定牧、改良畜种草种等,这些正是上文分析中牧区产业发展出现问题的症结。但草原的复杂性绝不是以片面追求速度和规模的量化管理能掌控的,草原牧民游牧经济活动所形成的“五畜并存”就是个很好例子。其不仅仅是在草原上同时养“五畜”就可以高枕无忧,“五畜”结构比例还需根据不同地理环境、气候、降雨量等多方面具体情况而调整。例如根据沙漠地区的生态系统特征,“五畜”中山羊和骆驼比例应提高;而在草场肥沃的生态系统中,应增加绵羊和牛的饲养数量。当然,这只是一个大致的参考,具体的“五畜”结构调整还需放入具体的生态系统中加以考虑。阿巴嘎旗就有个有趣的例子,当地流传“南牛北羊”的生存布局,即根据南北的生态系统特征不同进行牲畜结构调整。阿巴嘎旗南部属于典型“沙窝子”地带,占全旗的30%,气候及草场情况更适合养牛;北部属于平地草原,更适合养羊。所以在1995年当地政府倡导“增牛减羊”政策时,处于南部沙窝子的牧民马上响应政策,而北部平地草原牧民则存在抵触情绪,迟迟未能响应。这其中的原由是代代相承的畜牧经验以及市场对羊的青睐所形成的双重阻力表现。这样的例子举不胜举,重在提醒当代传统产业的现代化转型,应挣脱西方工业文明的观念束缚。不能不顾地方生态特征而采取“一刀切”等西方模式,以及草原牲畜、植物等品种改良,人工饲料的替代、全机械化标准操作等西方现代管理理念的植入,都需谨慎,而不盲目追随。为不陷入狂热的西方式发展模式而迷失自我,唯有正确认知和对待牧区的传统生态智慧,把握“本心”。

(二) 现代技术嵌入的重要基础

现代技术嵌入是传统产业现代化的必然趋势,但嵌入过程中能否以尊重当地传统生态智慧为基础,是产业转型能否成功的关键。随时代的发展,人类依靠高明手段获得更多能量的控制权,西方“人类中心主义”不断膨胀。但全球生态环境的恶化越演越烈,给人类泼了一大桶凉水。人类开始清醒认识自我与自然的平等关系,并通过不断实践发现高新技术并不是万能钥匙,更不是能随意掌控自然的工具。传统生态智慧中,有现代高新技术所欠缺的生态文化因子;而现代高新技术中,有弥补传统生态智慧“升级”所需的数字化、智能化以及科学验证等新时代能量。两者并非“传统”与“现代”的二元对立,相反,传统生态智慧是现代技术嵌入当地社会和产业的重要基础。

以阿巴嘎旗南部的“沙窝子”为例,其受浑善达克沙地影响形成,是典型的草原沙丘,大多数固定。在西方科学视角下是块需要绿化的“沙地”,而以当地牧民的游牧经验,“沙窝子”不仅不需要治理,还是草原最好的秋营盘。因为当地草原的典型植被是大针茅和克氏针茅,这是草原生态系统稳定的标志。但这些针茅到秋天打籽时,就会打卷长出尖刺,这些尖刺成为羊群和牧民的困扰。一是在羊吃草时扎羊嘴,甚至刺进羊肚子,破坏羊皮价值;二是扎牧民的腿,掉进靴子里还很难甩干净,甚至越甩粘得越多。而“沙窝子”里没有针茅,秋天把牲畜赶到沙窝子直到针茅种子全落地,既能解决针茅带来的困扰,又给牲畜提供了能挡风、温暖、还生长含碱植物的好地方。对这样有趣的案例进行挖掘,便能体会当地牧民世代积累的生态智慧,是一种更具体、更了解当地生态系统的知识体系,当地社会也能自觉并善于利用这套知识体系。而现代科学技术,对当地社会和牧民来说是过于抽象的,若没有当地传统生态智慧的具体指引,恐怕会发生严重的错误而遭排斥。现代科学技术及其理念要想真正融入当地社会、促进产业发展,就应尊重当地的传统价值理念和社会机制。

(三) 产业兴旺中“因地制宜”的源泉

相比科学理论,传统生计中对本土资源的循环利用、对当地环境的有效维护等生态智慧是各民族实践经验与教训的总结,经千百年的历史验证,在当地已融入社会,成为日常生活甚至精神生活的一部分。因此,它的强大魅力能于无形中达成当地人与当地生态系统的和谐共处。针对当地生态资源进行有效合理利用并兼保护生态的个性化功能特点,是产业兴旺中所强调的“因地制宜”的源泉。反思现在很多产业在现代化理念和高新科技的支撑下出现事与愿违的尴尬局面,大多就在于“水土不服”,目标都直指经济效益,而忽视了生态系统的各自差异以及生态背景的维护。

阿巴嘎旗地处锡林郭勒草原腹地,草原植被和游牧生计方式保存较为原生态,是国家重点生态功能区。由此,其畜牧产业在面对现代化转型过程中,不应只强调经济效益而忽略生态效益,否则可能出现草场保护和牧民生计“双输”的惨剧。当然,这里并不是指经济效益和生态效益只能是“熊掌与鱼”的关系。想要同时兼顾生态效益与经济利益的统一是可以做到的,需要尊重当地群体的选择机遇,根据不同的时空区域,选择适合当地经济环境的放牧模式[14]。因为牧区的产业发展面对的外部环境,一个是较为稳定的自然环境,另一个是多变的社会环境。面对自然环境,当地牧民长期积累的“平衡法则”和生态智慧具有极强的稳态延续能力,只要当地自然生态系统不发生大的改性,其就能发挥作用展现其重要价值。而面对多变的社会环境,畜牧业的现代化方向经常被市场利益所驱动。但如能立足传统生计中的智慧进行创新性发展,那发展的方向自然不会被带偏,牧区产业定能成功转型,根据地方社会的生态环境和资源禀赋实现可持续发展。正如习近平总书记指出:“不忘历史才能开辟未来,善于继承才能善于创新。”[15]事实证明,地方社会总是善于运用原有的社会文化体系理解“发展”和实践“转型”,系统的发掘和整理民族传统生计中的生态智慧,对当地的发展显得尤为重要。

四、结语

目前对传统生态智慧的研究工作,还有一段漫长的路需要人类共同努力。一方面是传统生态智慧的识别、挖掘和整理;另一方面是传统生态智慧“升级”问题。需真正认识传统生态智慧的一重要特征——传承中根据时代变迁有所发展,这是保住生命力延续的秘密。这里提到的“根据时代变迁有所发展”指外在手段、方法及技术等的改变与发展。如上文提到,将传统生态智慧与现代科学技术、人工智能及云数据等结合,则能更精准掌握和分析传统生态智慧中的数据与复杂关系,减少成本及劳动力等,提高效用。但对于传统生态智慧的内在核心不能随意改变,它体现的是人与自然和谐相处之道,如若剔除,则会完全丧失传统生态智慧的价值和意义。人与自然是相互平等的存在,不是人通过科技主宰自然。在当地传统产业的现代化转型中,应清楚认识人是自然的一部分,人类要做的是通过很多的努力和科技力量、手段了解自然、顺应其规律、更有效地利用生态资源,而传统生态智慧正是开启人类可持续性发展的重要基础。