高校安全文化水平测量与分析

——以某工科院校为例

陈松明 邓宇宏 王晶鑫 罗儒维 傅 贵

(中国矿业大学(北京) 应急管理与安全工程学院,北京 100083)

0 引言

近年来,各大高校招生规模不断扩大[1],且多数校园园区对外开放,增大了非法分子进入校园的可能性,这使得高校安全管理工作面临着新的挑战和难题,高校安全问题也日益突出[2]。实验室火灾爆炸事故、交通事故、自杀事件、暴力事件、网络诈骗等层出不穷,在社会上受到了广泛关注[3-4]。上述校园安全事故的发生,从根源上讲是学生的安全意识淡薄和校园整体安全文化氛围不足所导致。根据行为安全“2-4”模型,组织内部的安全文化缺失是事故发生的根源原因[5]。因此,建设高水平的校园安全文化是预防校园安全事故的根本手段。

关于安全文化定量测量,绝大多数研究者将重心放在煤矿等生产经营企业,而对高校这类组织关注较少[6]。相关学者通过运用行为安全“2-4”模型下的安全文化定义及其测量量表对高校展开安全文化定量测量研究,白原平[7]对某高校安全工程专业的学生进行了测量并给出量值,但限于当时条件选取的样本过于局限,不能代表该校整体安全文化水平;许素睿[8]虽将样本分成4类,但仅给出了样本整体的32元素测量值,并未就不同群体进行对比分析。冉景太[6]在其博士论文中应用DEMATEL-ANP-FCE法构建了高校安全文化评价模型,并进行了实证研究,但也未给出工科院校的安全文化水平。

为寻求更加具体有效的高校安全文化建设方案,本研究将在前人[7-8]的测量基础上,继续运用文献[9-10]的表述对高校安全文化开展更加深入的研究,选取北京市某工科院校的大学生作为研究样本,测量该校安全文化水平建设现状,提出切实有效的建设对策。

1 安全文化的定义

1986年,安全文化这一概念在国际核安全咨询组(INSAG)的切尔诺贝利事故报告中被首次提及,并将其概括为存在于组织和个人中的种种特性和态度的总和[11]。此后,大量国内外的机构和学者[12]开始对安全文化的定义展开研究并给出了新的表述,按照研究范围,安全文化的含义大致表述为狭义的安全文化和广义的安全文化。狭义安全文化关注狭义文化和安全内涵的交叉,例如人的价值观和理念、组织文化范畴等。INSAG报告[11]、Guldenmund[13]、Edwards[14]、曹琦[15]、傅贵[9]给出的安全文化定义属于狭义安全文化;广义安全文化关注广义文化和安全内涵的交叉,广义安全文化的语境中,安全和文化的定义通过一定的手段和方法被合理稀释,从而构建了广义安全文化的基础。如徐德蜀[16]、吴超[17]学者提到的安全文化属于广义安全文化。

相较于内涵宽泛的广义安全文化,狭义安全文化的边界更加清晰,更容易找到安全文化建设的具体方法以及看清楚其作用。本研究采用文献[8-9]对安全文化的定义,认为安全文化就是安全理念的集合、是事故发生与预防的原理、是高校安全管理工作的指导思想。此定义概念明确,能概括其他关于安全文化的定义,并且该定义和事故致因模型尤其是“2-4”模型[5]有着确定的逻辑关系——“人”的不安全行为与“物”的不安全状态是安全文化的影响结果,而这2者又是事故发生的直接原因,因此在组织中营造良好的安全文化就能预防事故的发生。

2 安全文化测量工作的选择

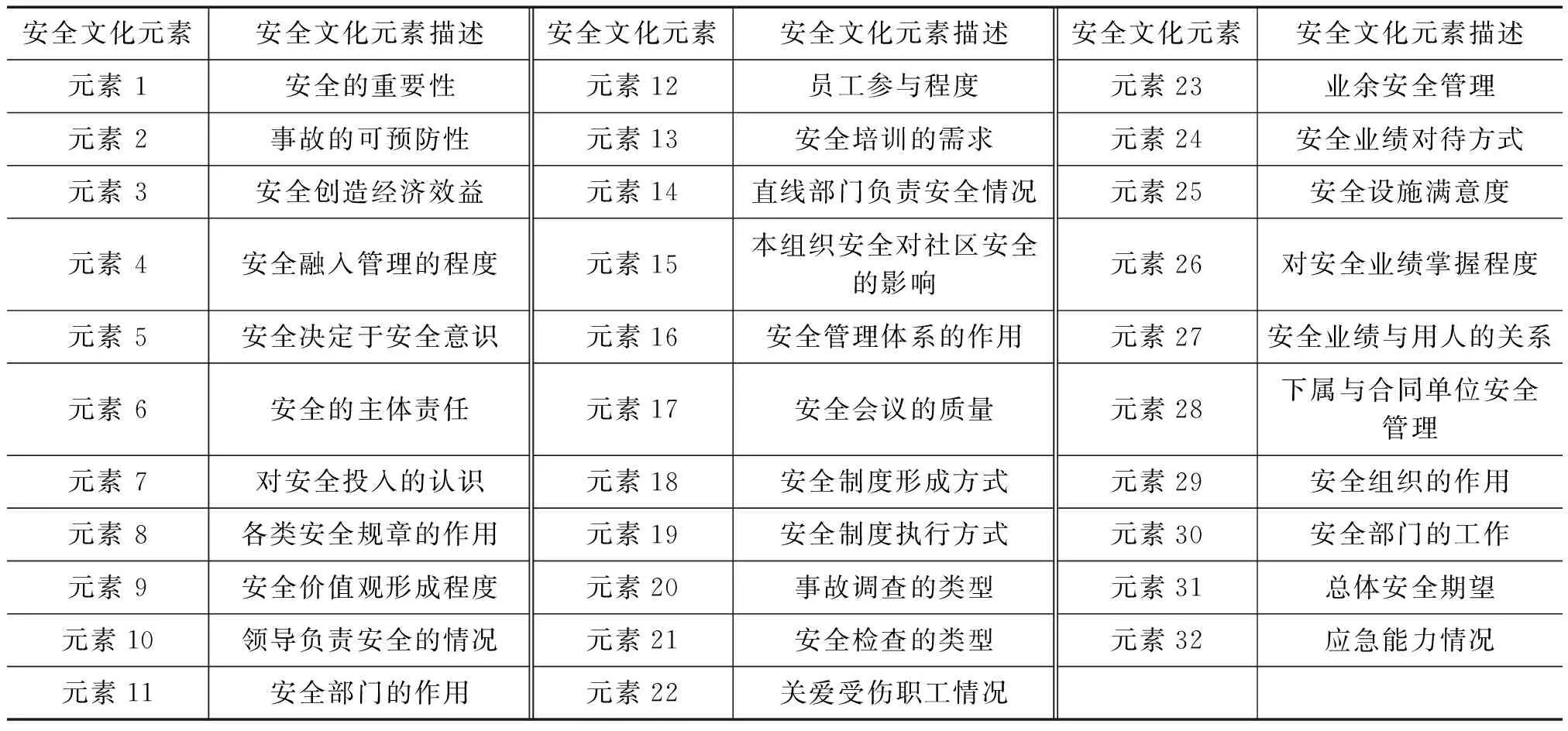

笔者所在的研究团队考虑到安全理念的具体化,采用加拿大学者J.M Stewart[18]在企业安全管理实际运行中总结出的理念条目,结合我国实际情况以及文化背景,形成适合于我国实际情况的32条安全理念条目,并将其作为安全文化的关键元素,见表1。以此为依据设计了Likert五级测量量表,同时开发了集数据测量、数据分析为一体的安全文化在线测量系统(Safety Culture Analysis Program,SCAP[7-8])。本项目研究采用SCAP作为测量工具。

表1 安全文化元素表Tab.1 Safety culture elements

3 测量样本

3.1 测量院校的基本情况

被测院校为北京市某工科类院校,该校安全科学与工程专业实力雄厚,拥有前沿的安全知识教育资源。在此背景下,该校的安全文化建设工作也得到一定地推动和发展,比如在全校范围内举办安全知识竞赛,不定期邀请专家开设安全知识讲座,开展消防演练、应急疏散演练等活动。以安全知识竞赛举例,笔者对其竞赛题库进行阅读,发现该题库涉及范围十分广泛,涵盖了安全生产技术、安全生产法律法规、安全生产管理等知识,但存在的问题是题目设置过于专业,一定程度上会降低非安全类专业学生的参与度。

3.2 样本选取

考虑到不同专业的学生对安全文化的理解程度不尽相同,采用分层抽样的方式将该工科院校的学生分成安全类、社科类、自然科学类(为了比较安全类学生与其他专业学生对于安全文化认知水平的差异度,本文将安全类从自然科学类中分离出来,此分类方法与国家学科分类不完全吻合)3个群体,被测样本涵盖该校大三、大四2个年级9个专业在内的学生,共计612名。其中,安全类、社科类、自然科学类样本数量分别占比20%、20%、60%。

4 测量结果

4.1 数据筛选及可靠性检验

本次测量共计回收数据612份,对其进行无效数据剔除,剔除标准为:

(1)答题时间≤2s[19]的题目数应控制在问卷总题量的15%(即5道题目)以下。

(2)连续作答相同选项的题目数不应大于问卷总题量的一半[20](即16道题目)。

(3)每份测量结果不应存在选项未作答的情况。

根据上述标准筛选,共得到有效数据591份,有效率达96.5%。

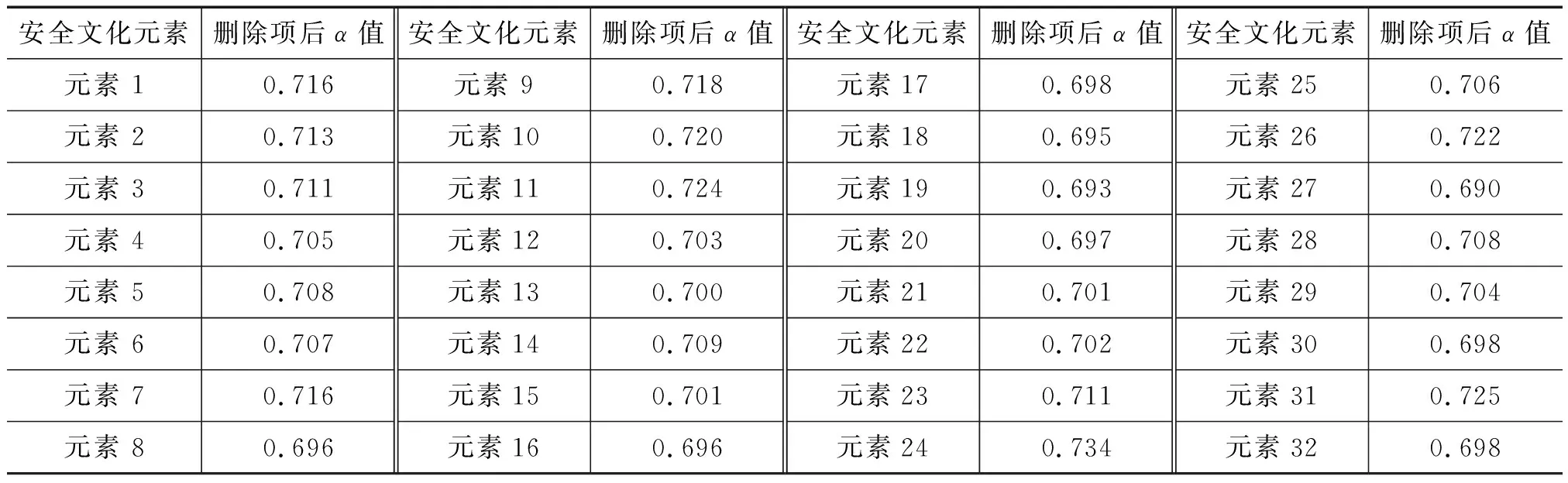

为保证研究的可靠性和有效性,本研究首先对所使用的量表进行信度检验,其中采用内部一致性系数Cronbachα系数检验数据的信度,一般而言,该系数越高表示信度越好,即数据的可靠性越高。本文利用SPSS25.0对量表样本进行Cronbachα系数信度分析,得到量表整体的Cronbachα系数值为0.714,表明数据可信度较好[21]。32个元素删除某项后的Cronbachα系数,见表2。可以看到,与量表整体的Cronbachα系数相比,在删除某个元素后,各方面的信度都有降低或者提升幅度不大,因此不予以删除。

表2 Cronbach α系数检验结果Tab.2 Cronbach α coefficient test results

4.2 各班级测量结果

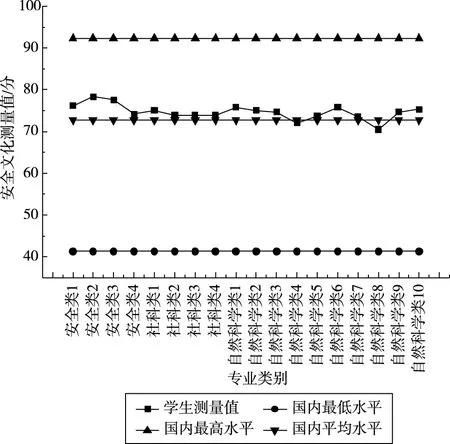

基于前文对测量样本的分类,本文共统计该校大三、大四年级18个班级的612名学生进行安全文化测量研究,具体测量结果,如图1、见表3。可以看到,安全类专业有3个班级得分在76分以上,高于社科类和自然科学类的所有班级。社科类专业得分情况趋于稳定,整体上接近74分,而自然科学类得分情况上下波动幅度较大。这一现象可以这样解释:结合前文所述,安全类专业的学生在安全学科实力雄厚的背景下安全文化认知水平较高;部分自然科学类专业所学课程对安全知识有所涉及,如采矿工程、地质工程等,因而安全文化认知水平相对较高,而对安全知识完全没有接触的专业则对于安全文化认知水平较低,如计算机专业。综上所述自然科学类得分情况呈现出波动现象,而社科类得分情况趋于稳定。

将各班级得分情况与国内最高、最低、平均水平进行对比分析,如图1。18个班级中,仅有2个班级的安全文化水平低于国内平均水平。总体来看,该校的安全文化水平略高于国内平均水平,但较国内最高水平相比仍有很大的差距。说明学校的安全文化建设工作取得一定的成效,但还有很大的提升的空间。

注:SCAP系统已经对国内外多家企业进行安全文化定量测量,形成国内外安全文化水平大数据,取国内最高得分为国内最高水平、最低得分为国内最低水平,国内所有企业的得分均值作为国内平均水平。

4.3 不同专业类别、年级测量结果

按照专业类别、年级对测量结果进行对比,结果显示:不同专业类别、年级的学生对于安全文化的认知程度有着较大的差异。从专业类别角度看,安全类专业学生的安全文化水平测量值最高,为76.58,而自然科学类与社科类的得分相差不大,分别为74.11、74.19;从年级角度看,大四年级学生的安全文化水平测量值75.28,高于大三年级学生的测量值74.64。

安全类专业的学生在校期间能接受前沿的安全知识教育,对安全文化元素的理解程度高,安全意识较强,同时从时间维度上看,即便部分学生主动接受安全知识教育的积极性不高,但长时间在这种安全文化氛围的熏陶下,其安全意识也能得到提高,这一现象说明该校的安全专业教育是成功的,而其他专业的安全教育则是有所欠缺的,未来应加大对其他专业的安全教育力度,以全面提高校园安全文化的建设水平。

图1 各班级安全文化水平测量值Fig.1 Measurement results of safety culture cognition in different class

表3 各班级安全文化水平测量值Tab.3 Measurement results of safety culture cognition in different class

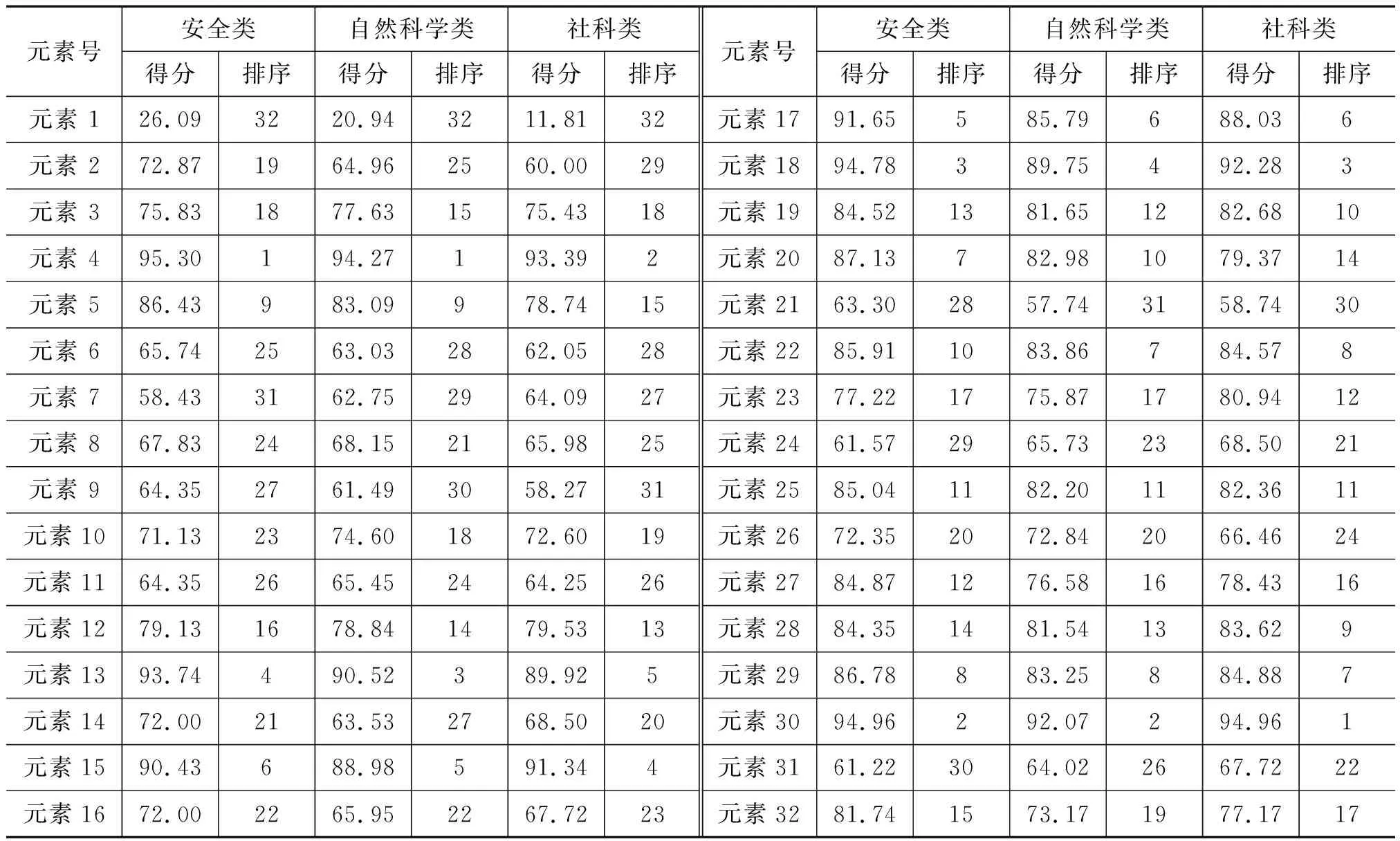

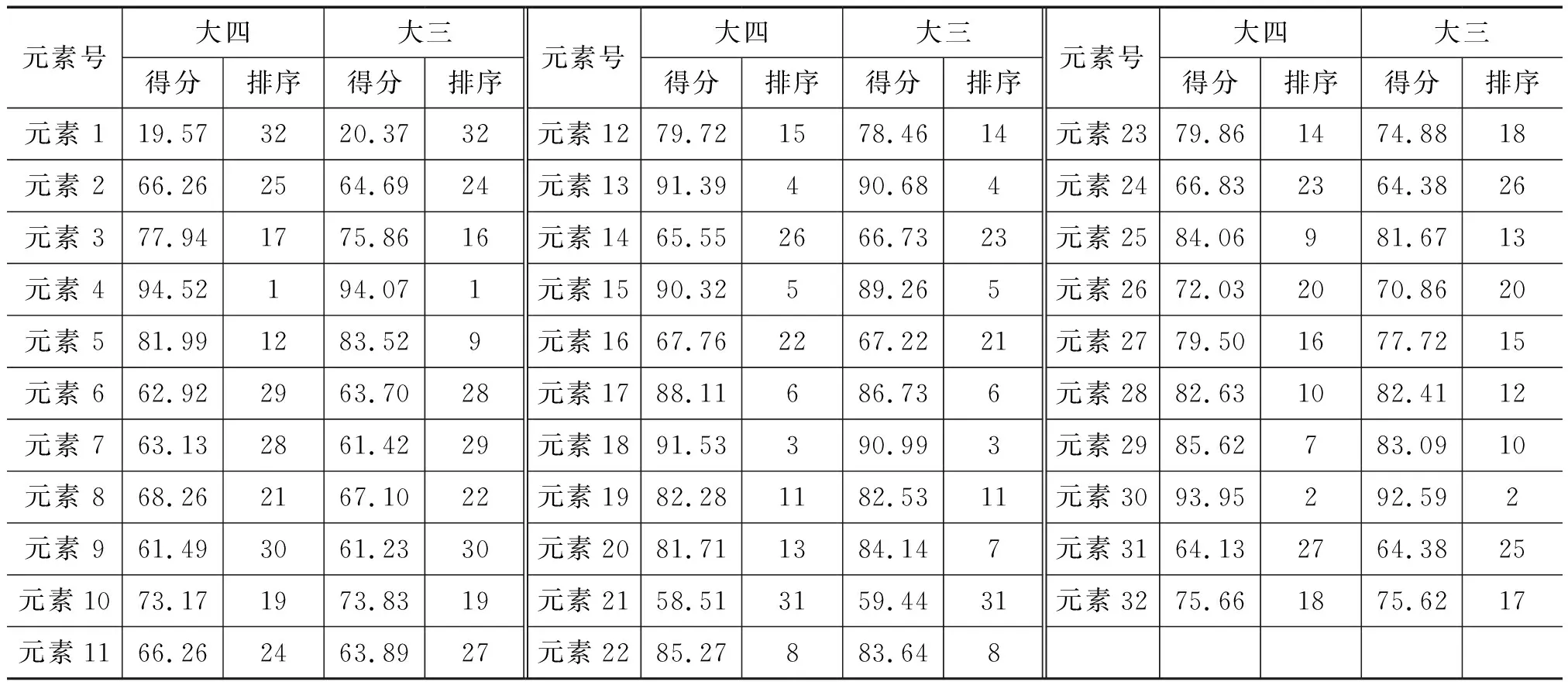

4.4 不同专业类别、年级32元素得分排序

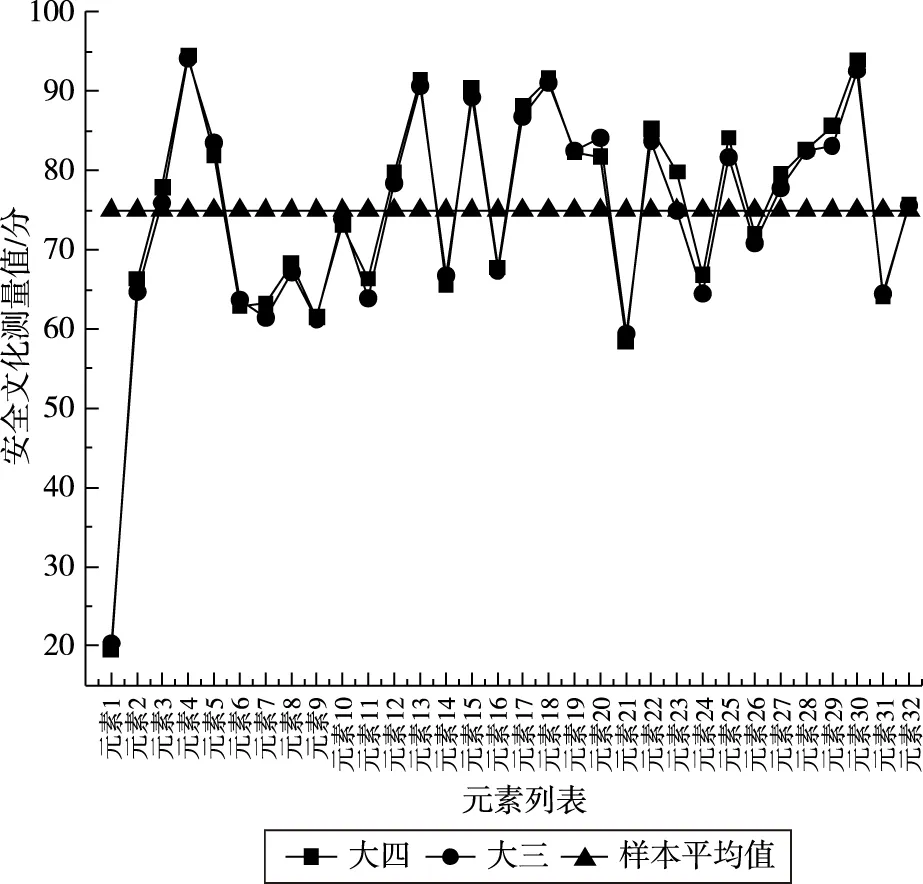

按照专业类别和年级的不同将其在32元素上的得分情况进行统计并排序,分别得到结果,如图2、3,见表4、5。

整体来看,无论从专业类别角度还是从年级角度,该校学生的32元素测量值分布情况大体一致。接近一半的元素得分超过样本平均值,另一半元素则低于样本平均值。在元素6(安全的主体责任)、元素7(对安全投入的认识)、元素8(各类安全规章的作用)、元素9(安全价值观形成程度)、元素11(安全部门的作用)、元素21(安全检查的类型)、元素24(安全业绩对待方式)、元素31(总体安全期望)上得分较差,元素1(安全的重要性)得分最差,说明被测样本对于安全管理体系、安全培训、安全业绩等理念条目的理解有所欠缺,尤其是对安全的重视程度较差。具体以元素6为例,高校宿舍是事故高发场所,其原因是学生长期性使用违规物品,管理层通过定期开展安全检查来预防事故,多数学生对于安全检查是抱有抵触心理的,一方面担心自己的用品被没收,另一方面害怕承担责任,因此想方设法来躲避安全检查。如果管理层不断改进安全检查的方式并加大惩罚力度,定期对违规者进行安全主题教育,使安全检查不再流于形式,如此便可加强学生对于安全主体责任的理解程度,营造良好的校园安全文化氛围,防止同类事故再次发生。

图2显示,安全类专业学生各元素得分整体上较高,有21个元素得分高于自然科学类和社科类,说明接受安全知识教育的学生对安全元素的理解程度普遍高于未接受安全知识教育的学生。

从图3可以看出,大四年级学生各元素得分整体上较高,有23个元素得分高于大三年级,说明长时间接受安全知识教育能显著提高对安全文化元素的理解程度。

图2 不同专业类别32元素得分情况Fig.2 Measurement results of 32 elements in different majors

图3 不同年级32元素得分情况Fig.3 Measurement results of 32 elements in different grades

表4 不同专业类别32元素得分结果Tab.4 Measurement results of 32 elements in different majors

表5 不同年级32元素得分结果Tab.5 Measurement results of 32 elements in different grades

5 结论

(1)运用前文提到的安全文化元素以及SCAP测量系统,成功测得该校学生的安全文化水平量值,并就不同群体进行分析,发现该校安全科学类学生的安全文化水平(76.58)明显要高于社科类(74.19)和自然科学类(74.11),且高年级(75.28)高于低年级(74.64),该校可以此为参考,针对不同群体实行差异化建设。

(2)该校整体安全文化水平较高(74.96),但对于元素安全的重要性、安全的主体责任、对安全投入的认识、各类安全规章的作用、安全价值观形成程度、安全部门的作用、安全检查的类型、安全业绩对待方式、总体安全期望的认知水平较低,因此可以有针对性地加大对这些元素的建设力度。

(3)通过本文的研究,可以为高校安全文化建设中的学科差异化建设和重点元素针对性建设提供基础数据。