苏辙《春秋集解》的成书经过及佚文考

刘 茜

(深圳大学饶宗颐文化研究院,广东 深圳 518061)

一、苏辙《春秋集解》的成书经过

苏辙早岁即已致力于《春秋》学的研究,其《古史后序》有云:“予少好读《诗》《春秋》,皆为之集传……”[1](P545)又《栾城先生遗言》载其孙苏籀述苏辙生前行状曰:“公少年与坡公治《春秋》,公尝作论,明圣人喜怒好恶,讥《公》《谷》以日月土地为训,其说固自得之。”[2](P1840)可知,苏辙少年治《春秋》已有新论。

苏辙曾自叙:“故予始自熙宁谪居高安,览诸家之说而裁之以义,为《集解》十二卷。”[3](P13)据苏辙所言,其始创《集解》应于谪居高安之时,时已愈不惑之年。但其孙苏籀整理其文稿时,发现苏辙在嘉祐元年已成《春秋说》一轴,《栾城先生遗言》曰:“颍昌吾祖书阁,有厨三支,《春秋说》一轴,解注以《公》《谷》《左氏》孙复。卷末后题‘丙申嘉祐元年冬,寓居兴国浴室东坐第二位读《三传》。’次年夏辰时坡公书名押字。少年亲书此卷,压积蠹简中,未尝开缄。籀偶开之,一一对拟今黄门《春秋集传》,悉皆有指定之说。想尔时与坡公同学,潜心稽考,老而著述大成。遗书具在,当以黄门《集传》为证。据坡公晚岁谓《春秋传》皆古人未至,故附记之于斯。”[3](P1842)苏籀将《春秋说》与黄门《春秋集传》一一对比,发现其中颇多印证之处,认为从《春秋说》可以看出,苏辙此时已在为日后著述大成之作而潜心稽考。可见,《春秋说》已是《春秋集解》的雏形。据《苏辙年谱》可知,嘉祐元年,苏辙应为十八岁。[1](P11)那么苏辙应在青年时代即已着手著述《春秋集解》。

苏辙正式作《春秋集解》的时间,应是元丰二年。苏辙《春秋集解引》曰:“故予始自熙宁谪居高安,览诸家之说而裁之以义,为《集解》十二卷,及今十数年矣。”[3](P13)又《栾城先生遗言》:“公自熙宁谪高安,览诸家之说,为《集传》十二卷。”[2](P1840)据苏辙自叙,他应在熙宁谪居高安之时开始著述《春秋集解》;但按《苏辙年谱》:“元丰二年十二月庚申(二十六日),轼责授水部员外郎、黄州团练副使,辙贬监筠州盐酒税。”[1](P195)可知苏辙谪居高安的时间不是在熙宁年间,而是在元丰二年。又据《年表本传》:“元丰二年,十二月癸亥,轼责授水部员外郎、黄州团练副使,辙亦坐贬监筠州盐酒税。”[2](P1780)可见,苏辙贬监筠州盐酒税的时间应是元丰二年,又《颍滨遗老传上》载:“居二年,子瞻以诗得罪,辙从坐,谪监筠州盐酒税。五年不得调。平生好读《诗》《春秋》,病先儒多失其旨,欲更为之传。《老子》书与佛法大类,而世不知,亦欲为之注。司马迁作《史记》,记五帝三代,不务推本《诗》《书》《春秋》,而以世俗杂说乱之,记战国事多断缺不完,欲更为《古史》。功未及究,移知歙绩溪,始至而奉神宗遗制。”[2](P1283)苏辙在此文中也说作《春秋》始于谪监筠州盐酒税期间。因此,可以推断,《春秋集解》始创于元丰二年,苏辙时年四十一岁。

《春秋集解》十二卷的初成时期大约是在元丰四年。据《苏辙年谱》:“元丰四年,频与兄轼简。时了却《诗传》,又成《春秋集传》。”孔凡礼注曰:“《苏轼文集》卷五十二《与王定国》第十简:‘子由在高安,不住得书。’简作于本年之秋。同上第十一简:‘子由亦了却《诗传》,又成《春秋集传》。闲知之,为一笑耳。’作于第十简同时。按:此所成者乃初稿,以后尚不断完善,见本谱以后叙事。”[1](P236)据孔凡礼推断,《春秋集解》应在元丰四年已成初稿。

但苏辙并未就此杀青,《栾城先生遗言》有云:“公曰:‘吾为《春秋集解》,乃平生事业。’”[2]P236在随后的三十余年里,苏辙对此进行了不间断的修改。辙自叙道:“每有暇,辄取观焉。得前说之非,随亦改之。”[3](P13)

绍圣初年,苏辙再遭贬谪,谪居期间,苏辙乃整饬旧文,详加删改。绍圣四年,苏辙以《春秋集解》示其兄轼,轼颇为赞赏。《年谱》曰:“绍圣四年,兄轼论辙作《诗传》《春秋传》《古史》三书,以为皆古人所未至;论辙解《老子》差若不及。”[1](P562)

元符二年,苏辙作《春秋传后序》,此文即今之佚文《春秋论》。

从绍圣至元符年间,苏辙再易其稿,完稿后又示于坡公,坡公谓其为“千载绝学”,见《栾城先生遗言》:“……绍圣初,再谪南方,至元符三易地,最后卜居龙川白云桥,《集传》乃成。叹曰:‘此千载绝学也。’既而俾坡公观之,以为古人所未至。”[2]P1840

但苏辙仍未搁笔,崇宁年间直至政和年间,苏辙虽已近垂暮之年,仍在对《春秋集解》进行不断删改。《年表本传》云:“及归颍昌,时方诏天下焚元祐学术,辙敕诸子录所为《诗》《春秋传》《古史》,子瞻《易》《书传》《论语说》,以待后之君子……”[2](P1815)苏辙还颍昌是在崇宁三年。《年谱》曰:“崇宁三年,是岁,《春秋传》成。”可见,苏辙至崇宁三年已对《春秋集解》作了全面整理。又据《年谱》载:“政和元年,冬,得侄迈等所编其父轼之手泽,其中有元符间轼为辙所作《老子新解》之跋。十二月十一日,再跋所作《老子新解》(即老子《道德经解》)。”孔凡礼将其文补充于下,曰:“《再题老子道德经后》(按:题乃本谱撰者所加):‘予昔南迁海康,与子瞻兄邂逅于藤州,相从十余日,语及平生旧学,子瞻谓予:子所作《诗传》《春秋传》《古史》三书,皆古人所未至,惟解《老子》,差若不及。予至海康,闲居无事,凡所为书,多所更定。……然予自居颍川十年之间,于此四书复多所删改,以为圣人之言,非一读所能了,故每有所得,不敢以前说为定,今日以益老,自以为足矣,欲复质之子瞻而不可得,言及于此,涕泗而已。十二月十一日,子由再题。’”[1](P651)是时,苏辙已近耄耋之年,仍笔耕不辍,反复增删。

可见,自《春秋集解》始撰至定稿历经三十余年之久。

二、苏辙《春秋说》考辨

《春秋说》见于明茅坤所编《唐宋八大家文钞》[4]卷164,定为苏辙文论。北京图书馆藏明刻本《三苏先生文粹》[5]卷44亦收录此篇,同样归于苏辙名下。然该文并不见于苏辙《栾城集》《后集》《三集》以及《应诏集》,亦未收录于刘尚荣先生的《苏辙佚著辑考》(陈宏田、高秀芳校点本后附),曾枣庄、马德富点校本所附的《栾城集拾遗》也未将其收录。那么,《春秋说》究竟是苏辙的一篇佚文,还是后人伪作而窜入《三苏先生文粹》与《唐宋八大家文钞》中的呢?要作出确切的判断还得经过一番考证。现将《唐宋八大家文钞》中的《春秋说》全文录于下:

名分立,礼义明,使斯民皆直道而行,则圣人之褒贬未始作也。名分不立,礼义不明,然导以名分,而或知戒;谕以礼义,而或知畏。犹有先王之泽在,则圣人之褒贬因是而作也。名分不足以导之使戒,礼义不足以谕之使畏,而先王之遗意已不复见,则圣人虽欲褒贬,亦未如之何矣。

愚于仲尼作《春秋》见之。周之盛时,赏罚一于主断,好恶公于人心,赏其所可赏,皆天下之同好也;罚其所可罚,皆天下之同恶也。虽鄙夫贱隶,犹知名分、礼义之所在而不敢犯者。不幸虽幽厉失道,天下版荡,然天子之权未尝倒持,而名分、礼义在天下者,亦不敢踰也。当是时,王迹不熄而雅道存,雅道存而《春秋》不作,则褒贬安所著哉?奈何东迁之后,势已陵替,赏罚之柄不足令天下,而雅道息,雅道息则名分踰而礼义丧矣。然尚有可救者,五霸起而合诸侯、尊天子,葵丘之会、伐原之信、大搜之礼,有足多者。至如鲁未可动,亦以能秉周礼,使先王纲纪之遗意绵绵有存者。又幸而一时卿士大夫事君行己,忠义之节间有三代人才之遗风。圣人于此知夫导以名分,或使知戒;谕以礼义,或使知畏,故与之善善恶恶、贤贤贱不肖,而责备致严,则《春秋》之作,亦其人可得而褒贬欤?逮五霸既没之后,春秋之末,陵迟愈甚,吴越始入中国,干戈纵横,则中国几于沦胥矣。当时诸侯皆五霸罪人,而先王纪纲遗意,与夫人才遗风,扫地荡尽,终于田常簒齐、六卿分晋,圣人于此知夫名分不足以导之使戒,礼义不足以谕之使畏,虽欲褒贬,亦未如之何矣。故绝笔获麟,止于二百四十二年。获麟之后,书陈恒弑其君之事,已非圣人所笔。

噫!《春秋》不复作,其人不足与褒贬欤?然自《诗》亡而《春秋》作,孟轲以为“王者之迹熄”。至于《春秋》不复作,则又先王之泽竭焉。可胜叹哉!

文章共分三段,其中前两段是论述的主体,第三段为结语。下面对文章大义作一梳理。

文章第一段指出,圣人作褒贬是应历史之需而为之,非自古既有。世道清明之时,名分、礼义各处其位,不相混杂,百姓依道而行,不逾礼义,圣人无需为褒贬之论;及至世风衰落,名分不立,礼义不明,然世人犹缅怀先王遗德,故名分、礼义尚能惩恶扬善、规导世风,圣人此时为褒贬之论即可起到淳化民风、救时革弊的作用;截至世道颓变,名分、礼义已不可令世人戒惧,且先王之遗风也丧失殆尽之时,圣人褒贬之论于世风亦无所用。由此可见,圣人为褒贬之说也需适应时势,世风清明与颓变之期,褒贬之说均难以大行其道、左右世风。

文章第二段则结合史实具体阐述了仲尼作《春秋》的起始与绝笔之历史原因。文章指出,在周代兴盛之时,赏罚、好恶公正不偏,名分、礼义深入人心,即使普通百姓也知循规蹈矩,行而不犯。虽幽王、厉王失道,时世动荡,然天子的地位并未遭到摇撼,名分、礼义仍为世人所重,此时民风尚淳、褒贬自在,故《春秋》不作。而当平王东迁,王室衰微,诸侯坐大,名分、礼义始遭遗弃,然鲁国犹尊《周礼》,先王纲纪仍未绝迹。此时,圣人作《春秋》,申名分、明礼义,则可起到重振先王遗风、挽救衰世的作用。再至五霸没后,夷狄进入中原,争战频繁,截至田常簒齐、六卿分晋,世风大坏。此时,圣人既知名分、礼义已为世人所弃,褒贬之论亦不可绳墨世人,故孔子绝笔于获麟。

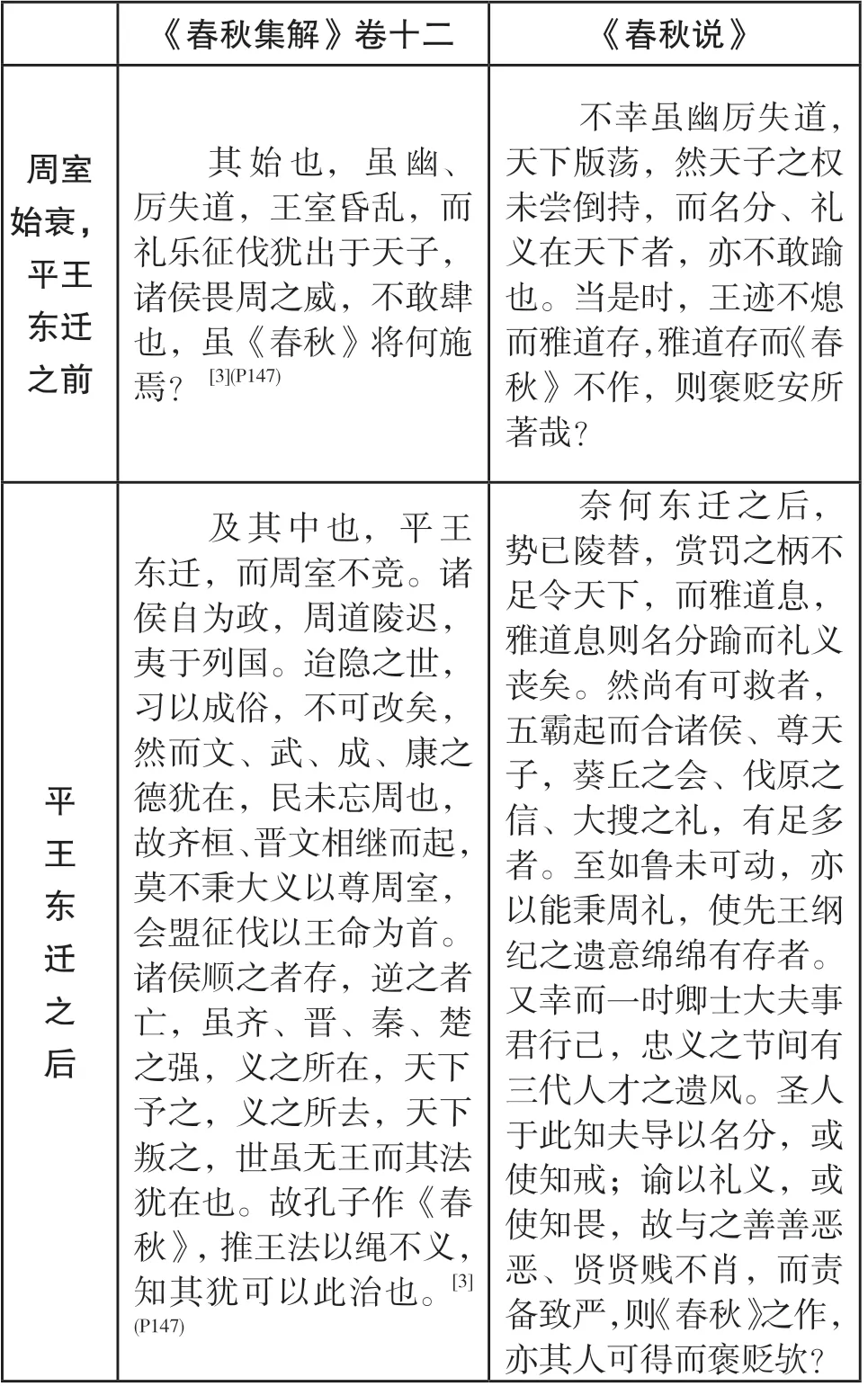

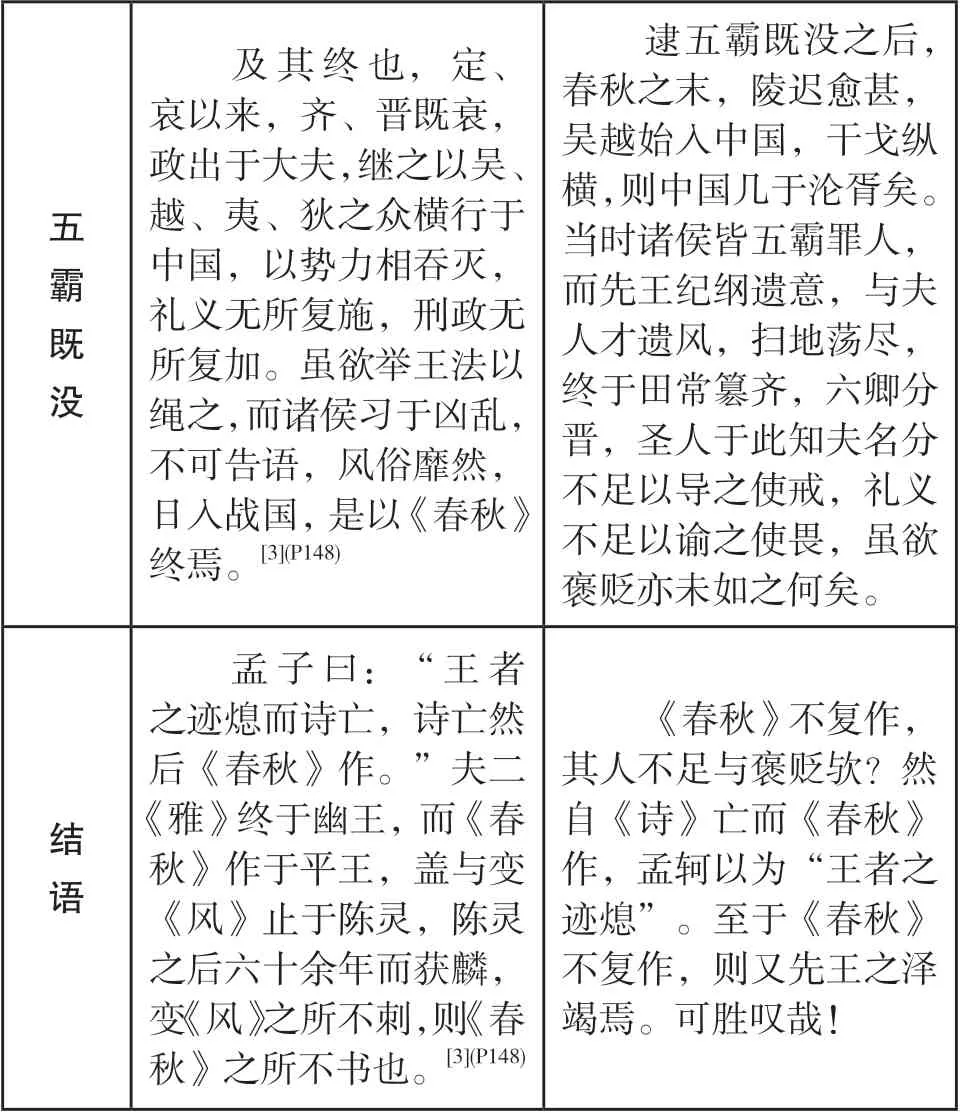

该文中,作者于首段将“褒贬之论”置于三个不同历史时期,即大治时期、渐衰时期、颓变时期,讨论了“褒贬之论”的成因与消亡,以及在不同时期的历史作用。第二段中,作者具体讨论了孔子作《春秋》与历史发展进程的关系。作者将周衰后的历史进程分为三个阶段:幽厉失道至平王东迁之前为第一个时期,东迁之后至五霸确立为第二个时期,五霸既没至田常簒齐、六卿分晋为第三个时期。文章结合这三个历史时期具体探讨了孔子作“褒贬之说”的肇始与绝笔的历史根源。该文对孔子作《春秋》的历史背景与动因所作的分析,与苏辙《春秋集解》中的一段注文完全一致。《春秋集解》注《春秋》哀公十四年“春,西狩获麟”条曰:

……然则《春秋》始于隐公而终于哀公,何也?自周之衰,天下三变,而《春秋》举其中焉耳。其始也,虽幽、厉失道,王室昏乱,而礼乐征伐犹出于天子,诸侯畏周之威,不敢肆也,虽《春秋》将何施焉?及其中也,平王东迁,而周室不竞。诸侯自为政,周道陵迟,夷于列国。迨隐之世,习以成俗,不可改矣,然而文、武、成、康之德犹在,民未忘周也,故齐桓、晋文相继而起,莫不秉大义以尊周室,会盟征伐以王命为首。诸侯顺之者存,逆之者亡,虽齐、晋、秦、楚之强,义之所在,天下予之,义之所去,天下叛之,世虽无王而其法犹在也。故孔子作《春秋》,推王法以绳不义,知其犹可以此治也。及其终也,定、哀以来,齐、晋既衰,政出于大夫,继之以吴、越、夷、狄之众横行于中国,以势力相吞灭,礼义无所复施,刑政无所复加。虽欲举王法以绳之,而诸侯习于凶乱,不可告语,风俗靡然,日入战国,是以《春秋》终焉。由此观之,则《春秋》起于五伯之始,而止于战国之初,隐、哀适其时耳。……孟子曰:“王者之迹熄而诗亡,诗亡然后《春秋》作。”夫二《雅》终于幽王,而《春秋》作于平王,盖与变《风》止于陈灵,陈灵之后六十余年而获麟,变《风》之所不刺,则《春秋》之所不书也。[3](P148)

苏辙在这段文字中分析了孔子作《春秋》始于隐公、终于哀公的历史根源。苏辙指出,“自周之衰,天下三变,而《春秋》举其中焉耳”,认为在周代走向衰落之后,周历经了三个时期:平王东迁之前、之后为前两个时期,五霸衰落到战国期间为第三个时期。孔子作《春秋》是在第二个时期。苏辙进一步指出孔子修《春秋》的历史必然性:第一个时期,褒贬自在人心,圣人无需为褒贬之说;第二个时期,周道陵迟,然民未忘周,圣人作《春秋》即可推王法以绳不义;第三个时期,礼义无所复施,刑政无所复加,《春秋》已无补于世,故圣人绝笔不作。

不难发现,《春秋说》第二段内容与上面注文大义完全一致,二者均将周衰之后的历史分为三个时期,在揭示孔子修《春秋》历史动因方面,二者所作的解释也完全一致。而且两文不仅内容上雷同,在篇章结构与语言运用上也不乏重叠之处,若将其中文句、结构加以对比,二者的一致性则更加明显。现列表对比如下:

表1 《春秋集解》卷十二与《春秋说》文字对照表

五霸既没及其终也,定、哀以来,齐、晋既衰,政出于大夫,继之以吴、越、夷、狄之众横行于中国,以势力相吞灭,礼义无所复施,刑政无所复加。虽欲举王法以绳之,而诸侯习于凶乱,不可告语,风俗靡然,日入战国,是以《春秋》终焉。[3](P148)逮五霸既没之后,春秋之末,陵迟愈甚,吴越始入中国,干戈纵横,则中国几于沦胥矣。当时诸侯皆五霸罪人,而先王纪纲遗意,与夫人才遗风,扫地荡尽,终于田常簒齐,六卿分晋,圣人于此知夫名分不足以导之使戒,礼义不足以谕之使畏,虽欲褒贬亦未如之何矣。结语孟子曰:“王者之迹熄而诗亡,诗亡然后《春秋》作。”夫二《雅》终于幽王,而《春秋》作于平王,盖与变《风》止于陈灵,陈灵之后六十余年而获麟,变《风》之所不刺,则《春秋》之所不书也。[3](P148)《春秋》不复作,其人不足与褒贬欤?然自《诗》亡而《春秋》作,孟轲以为“王者之迹熄”。至于《春秋》不复作,则又先王之泽竭焉。可胜叹哉!

通过以上对比分析,我们不难看出,二者在内容结构与语言风格上均存在一致之处。可见,《春秋说》应是苏辙的一篇佚文。

据《年表本传》记载:“元符二年闰九月丁丑,有《春秋传后序》。”[2](P1840)《年表》所载此文却并不见于苏辙《栾城集》《后集》《三集》以及《应诏集》,亦不见于刘尚荣先生的《苏辙佚著辑考》(陈宏田、高秀芳校点本后附),曾枣庄、马德富点校本所附的《栾城集拾遗》也未将其收录,而苏辙的《春秋集解》十二卷中也未录入《春秋传后序》。由此可以推断,《春秋传后序》应是在后世亡佚了。据孔凡礼《苏辙年谱》载:“元符二年闰九月八日,作《春秋传引》。”[1]P578孔凡礼认为在元符二年,苏辙作了《春秋传引》,孔凡礼在注中推断该文即今之所见的《春秋集解引》。

本文通过对《春秋说》内容的考察,知《春秋说》与《春秋集解》文末“哀公十四年春,西狩获麟”条的注释内容完全一致,应是苏辙的一篇佚文,而《春秋传后序》也是苏辙的一篇佚文。由此推断,二者很可能就是苏辙的同一篇佚文。该文成于元符二年。若按孔凡礼将《年表》所载《春秋传后序》视为《春秋集解引》,那么,对《春秋说》的归属就无法作出合理的解释,而且将《春秋传后序》易为《春秋传引》也缺乏可信的证据,因此本文认为孔凡礼先生之说似有不妥。