语料库文体学还能为文学分析做什么?

—— 以《女勇士》为例

贾晓庆 张德禄

(1. 上海理工大学 外语学院, 上海 200093;2. 同济大学 外国语学院,上海 200092)

1.0 引言

国内关于华裔美国作家汤亭亭的小说的研究论著非常多。研究她的代表作之一《女勇士》(TheWomanWarrior)的期刊论文有700多篇、硕士论文约300篇。不仅如此,在国内以华裔或亚裔美国作家为研究内容的9篇博士论文(如李丽华,2012)中,汤亭亭是不可或缺的一位;还有一些硕博论文把汤亭亭的两部或多部小说作为一个整体研究,如伍爽(2018)、李娟(2017)、王绍平(2018)等。 但是上述研究主要集中于汤亭亭的女权主义思想、叙述策略;中国移民在美国的身份追求、对中国文化的理解和表现,以及中美文化冲突,或者近年来的跨民族书写、身体书写等主题(如高奋,2017;潘敏芳、蒲若茜,2018),对其作品的语言特征研究得很少。国外研究汤亭亭的论著中只有一篇分析了她的语言特征。Li(2004)分析了汤亭亭的小说中一个突出的语言特征,即混合使用英语、中式英语、汉语拼音和模仿声音的词汇。这也是汤亭亭的多部小说中共有的语言特征。

在国内为数不多的提及汤亭亭语言特征的论文中,只有1篇发表在重要期刊上。薛小慧(2010)分析了《女勇士》中女主人公的思想并将其总结为“语言就是力量”,即身为一代美国移民的母亲用言说的方式给女儿灌输关于中国文化、女性地位等各种思想。但是该论文并没有探讨该小说的语言特征。其它几篇分析汤亭亭语言特征的论文都发表在非核心期刊上,只列举出一些语言特征,做了零星的分析,没有把从语言特征分析出的意义与早期的文学评论进行对比,阐释出新的主题意义。而我们知道,文体学的价值不是给已有的文学评论提供语言证据,也不只是提取作品中的语言特征,而是需要挖掘在作品中形成一定模式,并有可能与主题意义相关的语言特征,然后选择适合的文体学理论和方法对这些语言特征作出分析,从而阐释出文学评论没有挖掘出的主题意义。

在文学评论界,《女勇士》中不断讲故事或者相互争辩的声音吸引了一些学者。比如,有的学者提出叙事中介是身份建构的重要标志(Gatens,2014),有的学者研究了小说中不同的叙述声音(Suciu,2014)。虽然这些学者的出发点不同,但是他们的观点是相似的,即小说中的母亲用故事来影响和控制为自由而斗争的女儿。

下文以笔者凭借直觉发现的《女勇士》中出现频率很高,并且与小说中“讲故事”这一重要主题相关的语言表达“talk story”为出发点,借助美国国家口语语料库,应用文体学细读语言特征的方法进行分析,挖掘与文学评论阐释不一样的意义。

2.0 国内外语料库文体学发展

20世纪80年代以来,随着计算机科学和网络技术的迅猛发展,国外越来越多的文体学研究者把语料库语言学的工具和方法与文学作品分析结合起来,如语料库文体学研究领域的重要人物Mahlberg(2007)以狄更斯的23部作品组成的语料库为研究对象,通过分析高频词簇,发现和身体部位相关的词簇往往是推动关键故事情节发展的线索。

语料库文体学自2010年以来得到较快发展。国外文体学研究论文发表重地《语言与文学》(LanguageandLiterature)主编McIntyre(2011:355)在评述2010年国外文体学研究时说,语料库文体学研究非常突出,出现大量高水平论著,如Fischer-Starcke(2010) 的著作—《文学分析中的语料库语言学》(CorpusLinguisticsinLiteraryAnalysis)。该杂志书评栏目编辑Lugea(2017)提到,越来越多的论著应用语料库做文体研究, 其中有些论著对语料库的应用更加充分。例如,Ruano San Segundo(2016)借用WordSmith 6.0分析14部狄更斯小说语料中言语报道动词的使用,认为言语报道动词有助于塑造狄更斯笔下的独特人物形象。

国内语料库文体学研究数量较少,而且题目多含有“语料库检索分析”这几个字,说明这些研究在确定研究对象前,先借助语料库检索软件提取词汇频率,然后对高频词语或词簇进行分析。陈婵(2014)以爱丽丝·门罗的小说为研究对象,应用语料库检索软件检索3~6词词簇,并选取数量较少的高频词簇对作品的主题意义做出分析。还有一些学者(如吕桂、何安平, 2017;刘慧丹,2018;李翼,2020)借助语料库对比分析翻译中译文和原文的文体风格,如译文和原文在情感传递和及物性系统方面的差别。

综上,目前国内外语料库文体分析主要有两种做法:一种是先确定要统计的词汇类型,比如情态动词、代词、指示词等,用语料库分析软件进行频率统计,通过与参照语料库相比挑选出频率相差较多的语言特征,并结合主题或借鉴其它文体学流派、其它学科的理论和方法对其进行分析、解释。Stockwell & Mahlberg(2015)认为如果语料库文体学不从其它文体学流派或其它学科借鉴理论和方法,它只是简单的语言计数练习模式,没有办法解释这些模式的意义。另一种做法是不确定分析哪种语言特征,而是先用语料库检索软件提取主题词和不同长度词簇,进而观察、分析高频词簇可能表现的主题意义。这两种做法有个共性,就是都关注语言特征在频率上的突出,而很少关注对语言规则的偏离。

本研究在这些国内外研究的基础之上,尝试探讨语料库语言学与文体学的新界面,即不是借助语料库工具提取高频词汇或词簇,而是通过直觉发现作品中不符合常规的语言特征,接着通过在语料库中搜索该表达,借助语料库提供的例证揭示该语言特征的内涵及其表达的主题意义。因此,本研究有以下新意:(1)本语料库文体学研究的出发点是偏离常规的语言特征,而不是符合语法规则但数量突出的语言特征,这是对以往语料库文体分析的补充,增加了语料库语言学在文学文体分析中的价值;(2)本研究参照语料库不是与观察语料库相同时代、相同体裁的小说语料库,而是包含各种体裁的美国国家口语语料库。通过在该参照语料库中搜索,发现文学作品中有些貌似违反常规的语言特征其实存在于其它文体之中,只是往往被用在少数特殊语境。此发现使我们意识到,有些看似违反常规的语言特征并不是作家的臆造或词语使用上的个人癖好,而是把某特定语境中的词汇及与其绑定的语境内涵迁移到小说文本中,表达出从字面无法看出的深层内涵。

3.0 “talk story”之语料库例证及内涵分析

以往研究对《女勇士》中出现频率很高的“talk story”的分析主要是从文学、文化角度进行阐释,认为它表达了小说的一个主题,即语言霸权。很少有人注意到“talk story”这个单词搭配是违反语法规则的。讲故事在英语中的表达是tell a story,而不是talk a story,更不是talk story。值得注意的是,小说中女叙述者在表达“讲故事”这个意思时多次使用“talk story”或其变形“talk-story”“ talking story”。我们用语料库工具AntConc 3.5.8对三种形式的talk story进行检索,发现它们在小说中出现了14次。这位女叙述者是作者汤亭亭的自传主人公,从小接受美国的教育,并且是全科得A的好学生。在这样的教育背景下长大的女主人公显然不太可能犯这种明显的动宾搭配错误,并且对其反复使用。那么她为什么反复使用这个单词搭配呢?

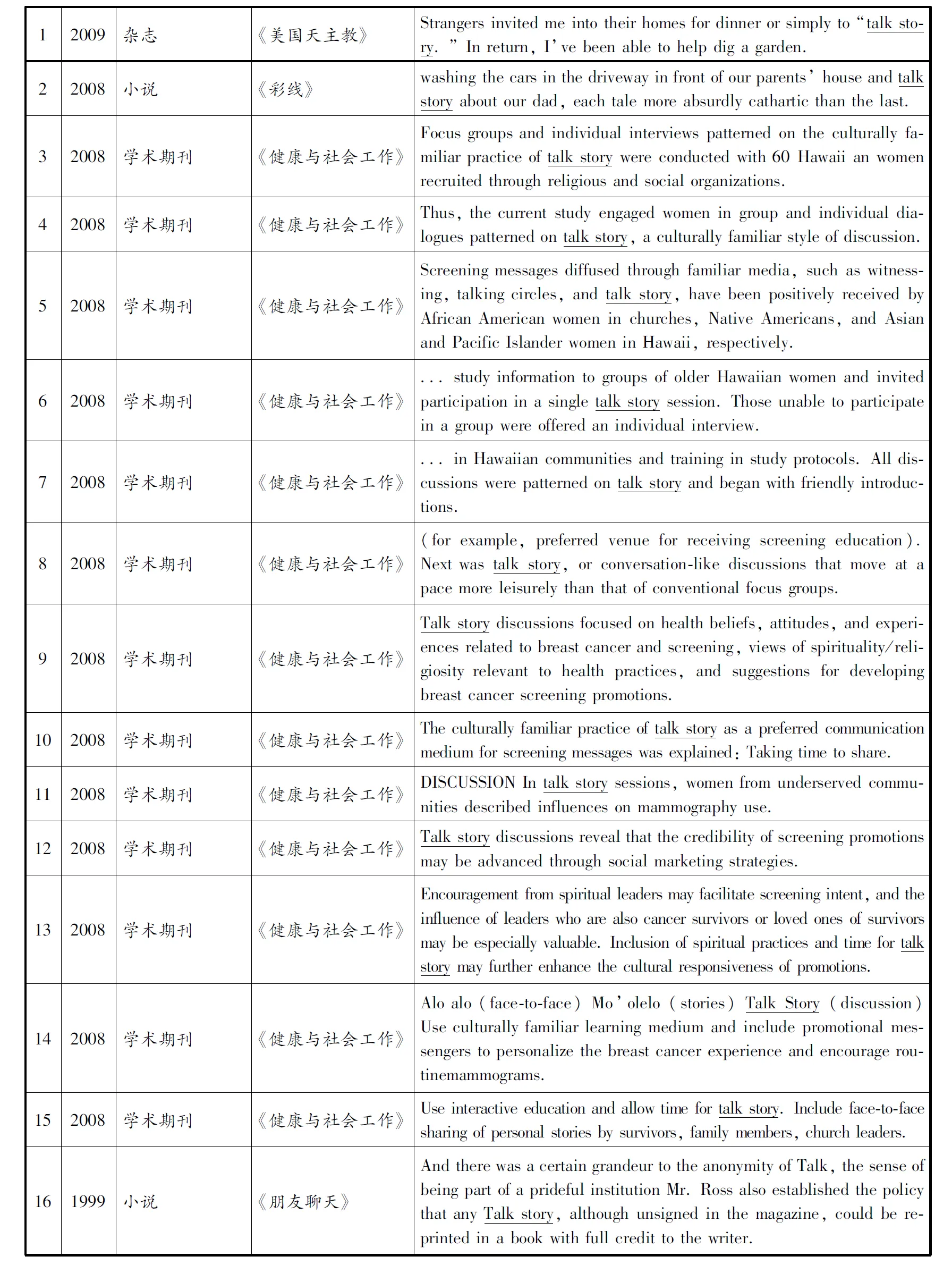

我们在COCA语料库中检索“talk story”,发现“talk story”这种动宾搭配确实存在,共计16例,其中2例分别来自2部现代小说,1例来自《美国天主教》(AmericanCatholic)杂志,另外13例都出自名为《健康与社会工作》(HealthandSocialWork)的学术期刊,如表1所示。

表1 COCA中的16 例 “talk story”

我们通过仔细研究这些例子发现,除了2部小说之外,其它14例都与夏威夷的一种对话式讨论会有关;该讨论会主要关注的问题是与乳腺癌及其筛查有关的健康信念、态度、经历,与健康相关的宗教和灵性信仰,和对促进乳腺癌筛查的建议等(https://corpus.byu.edu/COCA/)。在《健康与社会工作》杂志的13例中,“talk story”都是名词短语。在美国天主教杂志中,包含“talk story”的例句是Strangers invited me into their homes for dinner or simply to “talk story.”(陌生人邀请我到他们家吃饭或只是讲故事)。 从其上下文来看,该“talk story”也与夏威夷讨论会有关,主要讲述了一个牧师帮助人们从《圣经》中寻找安慰,号召人们互相帮助、倾听,从而建立起社区意识(https://corpus.byu.edu/COCA/)。在该例句中,“talk story”被用作动词短语,而且被放在引号中,应该说明陌生人邀请说话人到家里去讲故事的行为不是一般的讲故事,而是很有可能源自夏威夷的做法:大家聚在一起敞开心扉,坦言各种病症、痛苦,互相鼓励宽慰。就形式而言,语料库中的16个“talk story”相同。

在《女勇士》中,“talk story”不仅有了两种变体—“talk-story”“talking story”,而且出现的总次数达14次。COCA中总单词数是5亿2千万,其中talk story出现16次,频率为16/520百万;而《女勇士》总单词数约为7万,talk story出现14次,频率为14/70,000,是前者的45500倍。超高的频率说明这个偏离常规的语言特征很有可能与小说主题相关,并且将其内涵带入小说,表达出从宏观着眼的文学评论所难以察觉的主题意义。talk story不仅高频出现,而且其言说主体在整部小说中形成了一条主线,并且在其最后一次出现时发生了自然转变或者交接,使得其代表的言语行为具有了深层次主题意义。

4.0 在《女勇士》中“talk story”言说中介的演变及其意义

以下是《女勇士》中包含talk story的例句,我们按其在小说中出现的顺序排列如下,并用下划线标出三种形式的talk story,以便后文分析。

1. “When Chinese girls listened to the adultstalk-story, we learned that we failed if we grew up to be but wives or slaves.” (23)

2. “Night after night my mother wouldtalk-storyuntil we fell asleep.” (23)

3. “At last I saw that I too had been in the presence of great power, my mothertalking-story.” (23)

4. “Then they asked me totalk-storyabout what happened in the mountains of the white tigers.”(30)

5. “Here we’ll put on operas; we’ll sing together andtalk-story.” (45)

6. “When you were little, all you had to say was ‘I’m not a bad girl,’ and you could make yourself cry,” my mother says,talking-storyabout my childhood.” (46)

7. “And they would not simply ask but have totalk-storytoo.” (49)

8. “She gave beggars rice and letter-writers coins so that they wouldtalk-story. (“Sometimes what I gave was all they had, and stories.”)” (71)

9. Sometimes Moon Orchid seemed to listen too readily-as if her sister were onlytalking-story. “Have you seen him in all these years?” she asked Brave Orchid. (101)

10. “The difference between mad people and sane people,” Brave Orchid explained to the children, “is that sane people have variety when theytalk-story. Mad people have only one story that they talk over and over.” (139)

11. “I’ve watched a Chinese audience laugh, visit,talk-story, and holler during a piano recital, as if the musician could not hear them.” (151)

12. “They’re justtalking-story. You’re always believingtalk-story.” (161)

13. “Here is a story my mother told me, not when I was young, but recently, when I told her I alsotalk story. The beginning is hers, the ending, mine.” (181)

这些例子清楚地显示出,三种形式的“talk story”的叙事中介主要是女叙述者的母亲和其他成年人,包括乞丐、书信作家等。值得注意的是,例1、2、3表明,对儿童和成年人过去的讲述是母亲和其他成年人影响孩子们世界观与人生观的主要途径。如小说女叙述者所说,这些故事伴随着像她这样的二代华裔美国人,强化着她们长大后不应成为妻子同时也是奴隶的理念。例5出现在小说中改编自中国古代女英雄花木兰故事的“Fa Mulan”一章中。主人公花木兰把敌人驱逐后,号召人们一起唱歌和讲故事(“talk story”)。这里的讲故事显然和一般的讲故事不同。花木兰在赶走敌人之后,让大家赶紧聚集在一起讲故事,听起来和夏威夷的做法很相似,是为了聚集起曾经生活在苦难煎熬之中的人们,让大家互相交谈,建立社区意识,从而从早期的创伤中恢复过来。在例8中,叙述者的母亲给乞丐大米、给书信作家硬币,为的是让他们给她讲故事听,这说明“talk story”不是一般的讲故事,而是如叙述者母亲一样的第一代华裔美国人在国外生存的精神食粮。

特别值得注意的是,例12是整部小说中的最后一个“talk story”, 但其主语不再是母亲或其他成年人,而是变成了女儿叙述者本人。这是女儿叙述者第一次成为“talk story”的主语,而不再是被动接受影响的听众。最后一个故事的开始是叙述者母亲讲述的在叙述者外婆家看戏时发生的趣事,而在这之后女儿叙述者这样接下去讲故事:“我认为,在一些演出中,他们听到蔡琰的歌曲,她是出生于公元175年的女诗人”(Kingston,1977:182)。从这里直到小说结尾,女儿叙述者讲述了古代女诗人蔡琰在南匈奴部落流亡,直到最后回归汉朝的故事。蔡琰和汤亭亭有很多相似的经历,都是作家,都远离家乡生活,都在作品中讲述家乡的故事。当蔡琰把她在匈奴部落创作的歌曲带回汉族时,汉族人和着自己的乐器演唱。叙述者在小说的最后一句中说,“It translated well.”(它被翻译得很好)。蔡琰和汤亭亭之间的诸多相似以及小说以这一句来收尾不禁让我们确定,汤亭亭在小说最后不仅让女儿叙述者掌握了talk story的言说话语权,而且通过女儿叙述者之口讲述一个与她自己相似的古代名人的故事,寄托了自己的作品也能够被中国人翻译得很好、不断传唱的希望。

以上分析表明,小说中看似是语法错误的单词搭配“talk story”很有可能借鉴自夏威夷以乳腺癌为关注点的交谈会。更重要的是,在《女勇士》这部小说中,这个搭配失调的“talk story”的出现贯穿了小说始终,其讲述者从母亲到最后转变或者悄无声息地过渡为女儿,并且女儿在最后通过继续讲述中国女勇士,而且是和自己经历相似的女勇士蔡琰的故事,构建起自己的希望和梦想。这些都说明小说中的“讲故事”这一言语行为不是一代移民对二代移民的语言霸权,而是中国移民代代相传的重要技能,是中国移民在异国他乡生存下去的重要精神支撑。

5.0 结语

本研究借助语料库探讨了汤亭亭的小说《女勇士》中偏离常规且数量突出的语言特征talk story,揭示出该语言特征的深层内涵。研究表明,语料库不仅可以用于对比分析词汇、词簇的频率,还可以帮助确认并理解文学作品中偏离常规的语言特征;通过语料库检索分析这类语言特征很有可能揭示出在作品内部语境中解释不出的意义。更重要的是,文体分析对语言特征的细读揭示出与以往文学评论所发现的不一样的意义。文学评论根据小说《女勇士》情节中母亲和女儿两代美国移民之间的文化观念冲突,把母亲频繁地讲故事的行为解释为对女儿的语言控制,甚至是语言霸权;而本文借助语料库做出的文体学分析表明,讲故事是移民们之间的精神和文化纽带,用于治疗文化移植造成的心理创伤,从而在异国他乡生存下去。本研究展示出语料库不仅可以为文学文体分析提供量的支持,而且可以提供质的参照,揭示出语言特征自带的语境意义,在文学文体分析中具有更大的潜力和应用价值。