我国公共卫生领域研究现状、热点与前沿的可视化分析

熊皓囡,谢丽莎,林忠永,徐凤琴

(中山大学孙逸仙纪念医院 广州广东510000)

公共卫生(public health)是通过有组织的社会活动来预防疾病、延长寿命和改善、促进健康的科学,是保障公众健康与健康公平为导向的公共事业[1]。新中国成立后,我国建立各级卫生防疫站,成立全国爱国卫生运动委员会办公室,公共卫生体系建设起步;2003年抗击“非典”,我国认识到加强公共卫生体系建设的重要性,加大了对公共卫生体系建设的支持与投入[2];十八大以后提出“健康中国”建设战略,为中国公共卫生指明了发展方向[3];在 2020年的新冠肺炎疫情抗争中,公共卫生体系为人民的生命健康筑起牢固防线[2]。

本文运用可视化分析方法对公共卫生领域的研究现状、热点主题与前沿进行探讨总结,期望为该领域的研究人员提供参考。

1 资料来源和研究方法

以CNKI数据库为数据来源库,通过出版物搜索《中国公共卫生》,选择 2015—2019年的所有学术文献,去除其中的新闻、稿约、通知、重复文献等,共得到3725篇有效文献,导出Refworks文献格式,以“Download”命名存档,数据下载完成时间为2020年4月1日。

运用Citespace软件5.0 R1.SE.9.4版本绘制研究作者知识图谱、科研机构知识图谱、高频关键词知识图谱、突现关键词时序图,并进行解析。将文献数据导入Citespace转化为WOS格式。设定Time Slicing=2015—2019年;per slicing=1年;Term Source勾选Title、Abstract、Author Keywords(DE)、Keywords Plus(ID);Node Types勾选 Author、Institution 和Keyword;Top N per slice=50。作者以第一作者进行选取,机构以第一作者的所属单位进行选取。以模块值(Q值)和平均轮廓值(S值)为依据评判图谱绘制效果,Q>0.3,意味着划分出来的社团结构是显著的,S>0.7,说明此聚类是高效率、令人信服的[4]。图谱中节点大小代表发文量,节点越大表明频次越高。中心性即中介中心性(betweeness centrality),反应了节点在网络中是否处于重要位置[5]。网路密度(Density)反映了主体间共现关系的紧密程度,Density值介于 0~1,数值越大说明各节点间的联系越紧密。

通过对研究作者、科研机构的可视化分析反映出某时段内具有重要影响力的作者、机构及其之间的合作情况;通过关键词共现分析展现该领域的发展动向和研究热点[6]。通过 Burst detection可分析短时间内出现频率显著提高的关键词,根据词频的时间分布及变化趋势,探测研究前沿及发展趋势[7]。

2 结果与分析

2.1 作者发文量与机构发文量情况

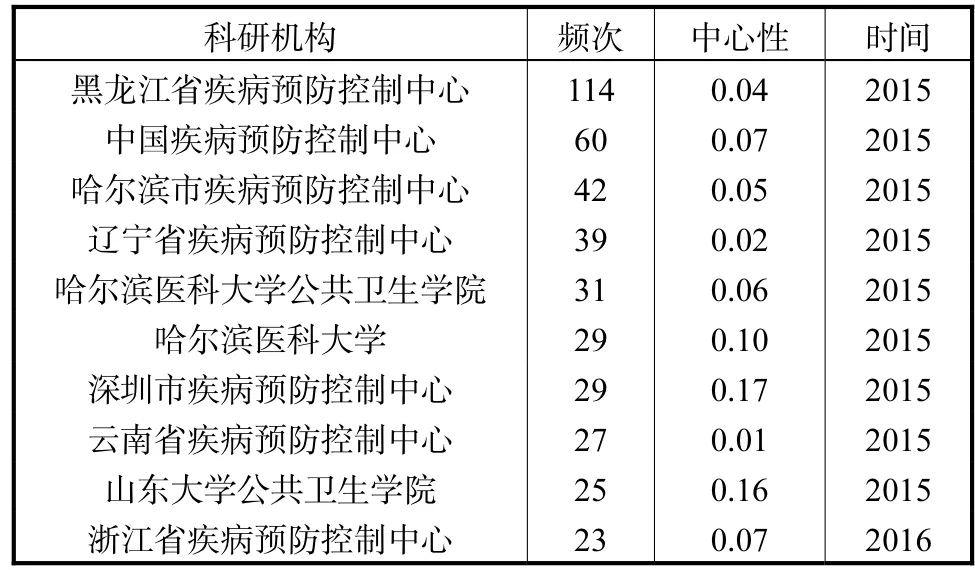

发表文章的作者(以第一作者计)中,发文量位于前5位的作者分别为许国章、冯占春、郝艳华、刘芳、陈长香;发文数量排在前10名的署名机构(以第一作者所属单位计),发文量均超过20篇,前5名分别为黑龙江省疾病预防控制中心、中国疾病预防控制中心、哈尔滨市疾病预防控制中心、辽宁省疾病预防控制中心、哈尔滨医科大学公共卫生学院。详见表 1、2。

表1 2015—2019年研究作者发文频次Tab.1 Publication frequency of authors from 2015 to 2019

表2 2015—2019年科研机构发文频次Tab.2 Publication frequency of scientific institutions from 2015 to 2019

2.2 作者合作图谱分析

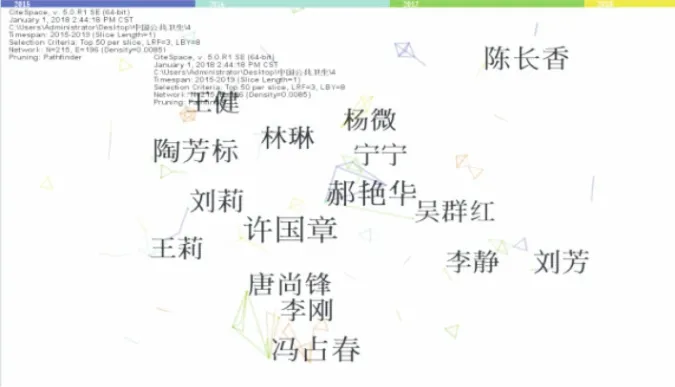

作者合作图谱网络密度为 0.0085,以许国章、冯占春、郝艳华等为中心,形成多个合作团体。知识图谱(图 1)显示,虽然各合作团队的发文量较多,但以发文主力作者为主,其他团队成员的发文量较少。

图1 2015—2019年研究作者知识图谱Fig.1 Knowledge graph of authors from 2015 to 2019

2.3 机构合作图谱分析

机构合作的网络密度仅为 0.0076,各主要发文机构以各自为中心形成网络,存在一定的合作关系,如哈尔滨医科大学公共卫生学院与哈尔滨市疾病预防控制中心形成同区域的合作。另外,哈尔滨医科大学、深圳市疾病预防控制中心、山东大学公共卫生学院的中心性较高(≥0.1),起“桥梁”作用(图2)。

图2 2015—2019年科研机构知识图谱Fig.2 Knowledge graph of scientific institutions from 2015 to 2019

2.4 高频关键词共词分析

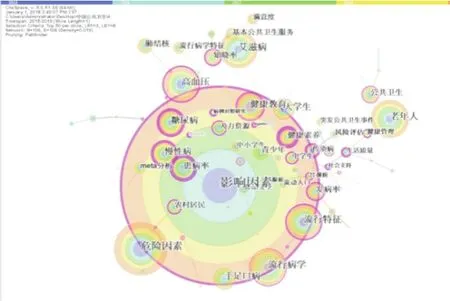

关键词是全文主题的凝练与核心,两个关键词出现在同一篇文章中,即形成关键词共现关系。通过对共词现象的分析,判断学科领域中主题间的关系,可以分析鉴别某一学科的主要知识结构和研究热点[8]。由表 3可知,影响因素、危险因素、老年人、艾滋病、流行病学等关键词出现的频次较高,是我国公共卫生领域研究的热点主题;患病率、糖尿病、慢性病等关键词的中介中心性较高,起到重要的“中介”作用。由图3可以看出,2015—2019年5年间,我国公共卫生领域的主要研究主题是影响因素(危险因素)、老年人、艾滋病及流行病学研究。

2.5 关键词聚类分析

基于共现网络的聚类分析主要是指以共现强度作为基本计量单位,对给定的文献关键词集合进行分类聚合的定量处理技术[9],在共词分析基础上,以共词出现的频率为分析对象,利用聚类的方法,将共词网络关系简化为数目相对较少的聚类[10]。图4显示,模块值 Q=0.8042,平均轮廓值 S=0.6215,说明该聚类的社团结构显著、聚类高效率。各聚类结果与频次靠前关键词分别为:第1类包含危险因素、患病率、农村居民等13个关键词,研究主题概括为“农村居民健康危险因素研究”;第 2类包含老年人、公共卫生、空气污染等11个关键词,研究主题概括为“空气污染卫生问题对老年人疾病的影响”;第 3类包含艾滋病、高血压、基本公共卫生服务、满意度等 11个关键词,研究主题概括为“慢性病治疗满意度调查”;第 4类包含流行病学、流行特征、手足口病等 10个关键词,研究主题概括为“流行病学特征研究”;第5类包含氧化应激、糖尿病、氟中毒等 10个关键词,研究主题概括为“毒作用机制研究”;第 6类包含影响因素、宫颈癌、乳腺癌等 10个关键词,研究主题概括为“女性特有恶性肿瘤影响因素研究”;第 7类包含风险评估、健康素养、传染病等 10个关键词,研究主题概括为“传染病风险评估”;第 8类包含病例对照研究、慢性病、mata分析等 9个关键词,研究主题概括为“慢性病的 mata分析”;第 9类包含健康教育、大学生、青少年等 9个关键词,研究主题概括为“青少年健康教育”;第 10类包含人力资源、食品安全、公平性等 8个关键词,研究主题概括为“卫生人力资源管理”。

表3 2015—2019年《中国公共卫生》论文中出现频次前30位的关键词Tab.3 Top 30 keywords in Chinese Journal of Public Health from 2015 to 2019

图3 2015—2019年关键词知识图谱Fig.3 Knowledge graph of keywords from 2015 to 2019

图4 2015—2019年关键词共词聚类分析知识图谱Fig.4 Knowledge graph of co-word clustering analysis from 2015 to 2019

2.6 领域研究趋势与前沿分析

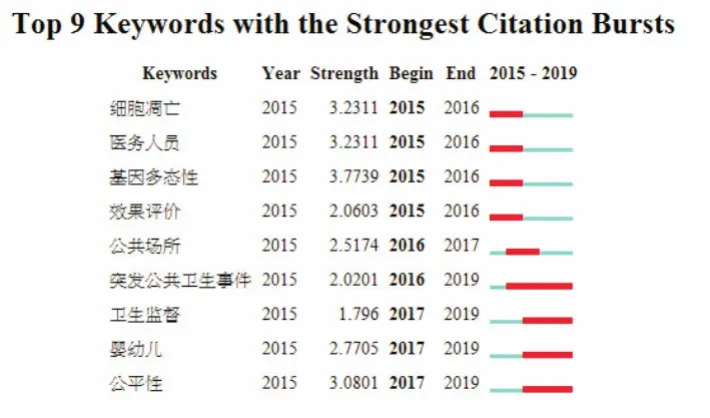

由图 5可得 9个具有突现值的关键词,其中,2015年的研究热点主要集中于分子生物学研究和医务人员;2016年的研究热点主要集中于公共场所和突发公共卫生事件;2017—2019年的研究热点则主要集中于卫生监督、婴幼儿健康、医疗资源管理。

图5 具有突现值的关键词及引用史开始年份Fig.5 Keywords with the strongest citation bursts and start years

3 讨论与结论

本文以《中国公共卫生》为来源期刊,从研究作者、科研机构和关键词 3个方面入手,对其 2015—2019年刊载的3 725篇学术文献进行可视化分析,得出以下结论。

3.1 研究作者和科研机构分析

我国各级疾控中心、医科大学、高校公共卫生学院等是公共卫生领域的科研主力军,其中哈尔滨医科大学、深圳市疾病预防控制中心、山东大学公共卫生学院在机构合作中起“桥梁”作用。来自这些机构的公共卫生知名学者们部分有密切合作,但总体较分散,科研主力间的合作较少,多集中于同区域、同专业之间,且延续性不足。因此,应加强跨区域、跨领域的学术合作,为课题研究提供新思路。

3.2 高频关键词分析

近5年来,中国公共卫生领域的研究热点主要围绕健康的影响因素(危险因素)、老年人健康现状、艾滋病、流行病学研究等内容展开。从人群角度分析,妇幼、大学生、老年人等特定群体受到较多关注,是公共卫生领域的重点研究人群;从疾病角度分析,近几年来,除了艾滋病作为一种危害性极大的传染病受到持续关注,其他急性传染病的研究逐渐减少,而对高血压、糖尿病等慢性病的研究则不断增加,疾病研究的重点明显由急性传染性疾病向慢性非传染性疾病转变。

3.3 关键词共词聚类分析

结合聚类与相关文献,将我国公共卫生领域的研究热点概括为 10个方面:一是农村居民健康危险因素的研究,通过不同危险因素下各疾病的患病率、感染率,探究分析其对健康的作用,重点研究的影响因素有基因多态性、接种率、HIV/AIDS、饮食行为、预防接种;二是空气污染卫生问题对老年人疾病影响的研究,老年人的生存质量、空气污染的有害效应是关注的重点;三是慢性病治疗满意度的研究,主要关注的疾病有艾滋病、高血压、结核病、乙型肝炎、Ⅱ型糖尿病;四是流行病学特征的研究,手足口病、食源性疾病、布鲁氏菌病、恶性肿瘤、出生缺陷是研究的重点,发病率和死亡率是研究流行特征的重要指标;五是毒作用机制的研究,分子生物层面的氧化应激、细胞凋亡是研究重心;六是女性特有恶性肿瘤影响因素的研究,宫颈癌和乳腺癌的危险因素及预防筛查是重点研究内容;七是传染病风险评估的研究,主要包括与传染病相关的突发公共卫生事件、心理健康、职业紧张等内容;八是 meta分析,最常采用的证据是病例对照研究,主要研究对象为慢性病;九是青少年健康教育的研究,大学生是其中重点研究群体,教育内容主要为青少年健康问题(如超重、肥胖)的防控,提倡定期体检,完善学校健康教育,提高青少年的健康素养;十是卫生人力资源管理的研究,主要涉及医疗资源配置的公平性、疾控与监督、基层医疗机构的发展等方面。

3.4 研究前沿分析

不同年份我国公共卫生领域学者关注的热点有所差异,以突变时间为序,“细胞凋亡”“医务人员”“基因多态性”“效果评价”“公共场所”“突发公共卫生事件”“卫生监督”“婴幼儿”“公平性”是2015—2019年陆续兴起的研究主题,剖析上述关键词之间存在的内在逻辑发现:2015—2016年,疾病的基因学研究和医务人员成为高强度突变研究主题,这可能与医学模式的转变有关,一方面,基础医学研究在分子生物学方向不断深入,疾病与基因的关系成为研究热点;另一方面,随着生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变,医疗卫生改革不断深入,医务工作者的工作强度整体增加,职业健康问题亟需关注。2016—2017年,公共场所成为高强度突变研究主题,这可能与禁烟政策的全面实施有关,为了解烟草使用和控制等相关情况,各级疾控机构在全国开展了多次烟草调查[11],推动了相关研究的进展。2017—2019年,“突发公共卫生事件”“卫生监督”“婴幼儿”“公平性”成为高强度突变研究主题,这可能与我国公共卫生事业的深入全面发展有关,随着我国医疗卫生水平的进步,急性传染病、慢性非传染性疾病的研究逐渐完善,研究热点开始向卫生应急能力、居民健康水平、医疗资源配置方面进行转变,如提高突发公共卫生事件应对能力、提倡母乳喂养、提高医疗公平性等。

3.5 研究不足

本次研究主要以《中国公共卫生》期刊的文献为研究对象,对 2015—2019年的学术论文进行分析,由于时间跨度有限,仅能体现近 5年的情况,并未完全涵盖中国公共卫生领域,有些具有一定影响力且受到关注,但未在《中国公共卫生》发文的学者、机构以及相关的研究主题,在此研究中并未体现。