妊娠合并李斯特菌感染7例临床分析

曹世姣,叶柳青,李会琴

李斯特菌(Listeria monocytogenes),是一类较小的呈短链的革兰阳性、兼性厌氧杆菌,是一种食源性的人畜共患病原体[1]。其广泛分布于自然界,水、肉类及土壤中,健康成人感染多无明显症状[2],10%~20%为无症状肠道带菌者。孕妇、婴幼儿、老人及免疫缺陷、免疫力低下者感染后临床表现重,并发症多[3]。李斯特菌有较强的嗜胎盘性,可以透过胎盘屏障,引起自然流产、胎死宫内、新生儿败血症及新生儿肺炎等并发症,围生期李斯特菌感染临床表现不典型,缺乏特异性,易漏诊误诊[4],妇产科医师应提高对此病的识别能力,早诊断早治疗,改善母儿结局。目前国内妊娠期李斯特菌感染的报道较少见,在我国尚未引起足够的关注。本研究回顾性分析本院近2年妊娠期李斯特菌感染的临床资料,总结其临床特点,以期为妇产科医师提供临床参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象选择2017年5月—2019年12月在我院分娩并经细菌培养确诊为李斯特菌感染的产妇共7例。参照文献[5]中的诊断标准,妊娠期妇女出现发热伴流感样症状、尿频尿急、腹痛腹泻、胎动或胎心监护异常等临床表现,并至少满足以下情况之一:①妊娠期患者无菌部位(通常为血液、宫腔拭子、恶露、羊水或胎盘组织)细菌培养分离到李斯特菌;②新生儿出生后3 d内出现急性李斯特菌败血症或新生儿培养出李斯特菌[6]。

1.2 研究方法对7例妊娠期李斯特菌感染孕妇的临床资料进行回顾性分析,收集患者临床相关资料:①孕妇一般资料包括年龄、孕次、产次、孕周、发病症状、发病时间;②孕妇检验检查结果、病理结果、细菌培养结果及药敏试验、分娩方式、治疗方法及预后;③新生儿的Apgar评分、新生儿体质量、新生儿治疗及预后。

1.3 统计学方法所有数据采用SPSS 24.0统计软件进行分析,对数据进行描述性分析,符合正态分布的定量资料用均数±标准差表示,非正态分布的定量资料用中位数(M)和四分位数(P25,P75)表示。

2 结果

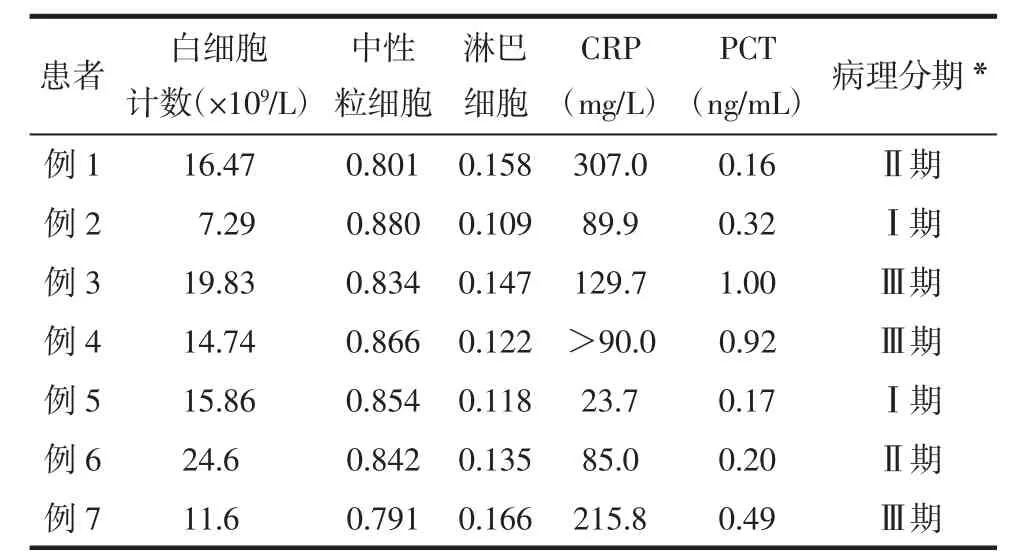

2.1 一般资料7例孕妇年龄26~32岁,平均为(27.00±2.03)岁,发病孕周为21~39周,平均为(32.0±6.7)周,其中妊娠中期(13~28周)2例、妊娠晚期(≥28周)5例。所有孕妇既往均为健康女性,否认慢性病史或免疫系统疾病病史,见表1。

表1 7例李斯特菌感染孕妇的临床资料

2.2 临床表现7例孕妇均有发热,其中1例为低热(37.3~38.0℃),4例为中等热(38.1~39℃),2例为高热(39.1~40℃);4例起病症状为发热伴上呼吸道感染;1例为发热伴尿路感染;2例伴有头痛、头晕;4例为发热伴胎动减少;1例伴有先兆早产;1例伴先兆临产。所有孕妇均无腹泻、恶心及呕吐等消化道症状。7例孕妇均有进食生鲜或不洁食品史,不洁进食史至出现症状时间平均为52 h,见表1。

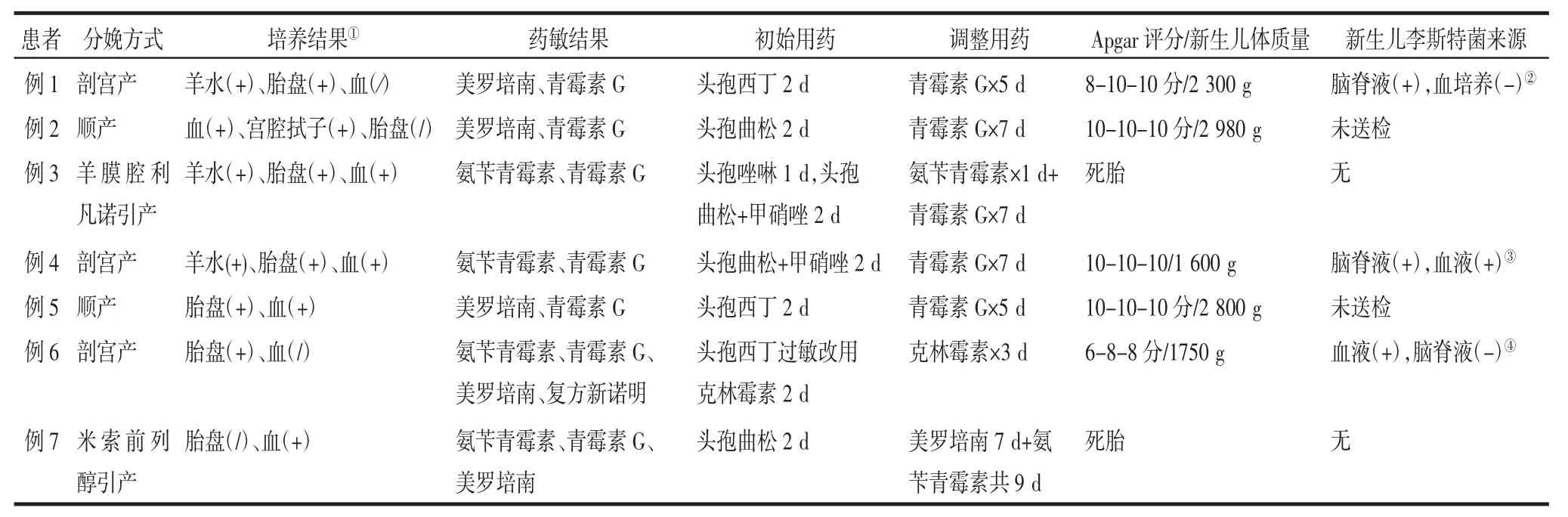

2.3 实验室结果血常规提示白细胞均轻中度升高,主要以中性粒细胞升高为主,血小板、淋巴细胞无明显变化,C反应蛋白(CRP)及降钙素原(PCT)均不同程度升高,体温越高,CRP、PCT升高越明显,见表2。7例孕妇病理结果均显示不同程度的急性绒毛膜羊膜炎,见表2。7例孕妇细菌培养结果均为阳性,培养标本来自于血液(5例)、胎盘组织(5例)、羊水(3例)和宫腔拭子(4例孕妇行宫腔拭子,1例培养李斯特菌阳性,3例培养为阴道混合菌群)。所有标本均进行了药敏试验,发现7例为青霉素G敏感,5例对美罗培南敏感,4例对氨苄青霉素敏感,其中1例对复方新诺明敏感,见表3。

2.4 妊娠结局2例(例3和例7)孕中期胎死宫内予引产,例3入院时宫内单活胎,但胎心持续偏快,波动于190~200次/min之间,治疗过程中因宫内感染严重致胎死宫内,予羊膜腔利凡诺引产终止妊娠,终止妊娠后经抗感染治疗母体病情好转。2例孕妇(例2和例5)入院时已临产,产程进展快,均自然分娩,新生儿预后良好,未转科。3例(例1、例4和例6)因胎儿窘迫行急诊剖宫产术,术中可见不同程度羊水粪染,所分娩的3例新生儿血液或脑脊液均培养出李斯特菌,诊断为早发型败血症,予抗感染治疗均达到临床治愈出院,见表3。

表2 7例李斯特菌感染孕妇的实验室检查结果

2.5 治疗及转归所有孕妇初始治疗均为经验性用药,经验性药物选择均以头孢类药物为主,未覆盖李斯特菌。初始治疗效果均欠佳,后期根据药敏试验调整用药,改为青霉素G或氨苄青霉素后病情改善。例3入院第1天使用头孢唑啉,第2天改用头孢曲松+甲硝唑抗感染治疗仍反复高热,体温最高达40℃,多种退热药物交替使用体温仍持续高热不降,入院第2天因宫内感染致胎死宫内引产,入院第3天血培养结果阳性,根据血培养及药敏结果改用氨苄青霉素每4 h给予2 g静脉滴注抗感染治疗3次,后改青霉素400万单位每4 h静脉滴注治疗1周,出院带药口服阿莫西林胶囊1周,感染才逐步控制,子宫复旧良好。例7病情较重,入院时予头孢曲松+甲硝唑治疗,入院第2天病情继续恶化成感染性休克、李斯特菌性败血症,改用美罗培南1 g每8 h联合氨苄青霉素2 g每6 h静脉滴注,共9 d,病情逐步缓解,预后良好。例1和例6,入院时为中等发热,由于病情较轻微,首诊医师未及时行血培养,因胎儿窘迫急诊行剖宫产术,术中术者及时完善胎盘组织及羊水细菌培养为李斯特菌阳性,例1术后及时调整为青霉素400万单位每4 h静脉滴注5 d,例6因术后第4天才回报血培养李斯特菌阳性,考虑孕妇病情较轻微,此时孕妇感染症状已得到控制,感染指标正常,未予更改为李斯特菌敏感的氨苄青霉素或青霉素G。所有孕妇均得到临床痊愈,复查血液细菌培养5 d结果均为阴性,见表3。

表3 7例李斯特菌感染孕妇的治疗及新生儿结局

3 讨论

3.1 生物学特性李斯特菌有2个群7个种,具有致病性的主要为产单核李斯特菌,耐寒、耐碱不耐酸,是一种典型的胞内寄生菌,侵犯宿主后被巨噬细胞吞噬并在其中寄生[7],可以穿越肠道屏障、血脑屏障和胎盘屏障,导致发热性胃肠炎、菌血症、中枢神经系统感染、流产、死胎、新生儿败血症及新生儿脑膜炎等严重并发症[8]。机体对李斯特菌的清除依赖于细胞免疫,孕妇孕酮水平高,细胞免疫力下降,极易感染此菌[9]。本研究中2例孕妇合并严重宫内感染致胎死宫内,有3例孕妇分娩的新生儿均诊断为早发型李斯特菌性败血症。李斯特菌有嗜胎盘特性,极易引起宫内感染,具体机制可能为该菌主要通过两个内化蛋白与宿主细胞的钙黏着蛋白、酪氨酸激酶结合而侵入宿主细胞,穿越胎盘屏障侵犯胎盘形成小脓肿,在蜕膜、胎盘和胎儿组织聚集,病理学显示急性绒毛膜羊膜炎和脐带炎等改变[10]。本研究中7例孕妇胎盘病理均提示不同程度的急性绒毛膜羊膜炎和脐带炎,与文献[11]报道一致。

3.2 流行病学趋势在欧美等发达国家,李斯特菌感染已被列为法定传染病,既往较多文献曾报道该病的爆发性流行,2009年欧洲报道1 645例该病流行感染,死亡率为16.6%[12],2011年美国报道146例中死亡30例[13]。1992年Schuchat等[14]统计分析了165例感染者,其中31%为孕妇,69%为肿瘤、获得性免疫缺陷征患者、器官移植受体或激素治疗的患者。2011年Lamont等[4]回顾性分析了191例妊娠期李斯特菌感染者临床资料,发现多有进食生鲜及不洁食物史。西方国家该病发病报道率较高,可能与饮食文化及生活习惯有关,西方国家报道的食源性李斯特菌感染食用比如热狗和奶制品较多见。本文中7例患者多食用生鲜食品及冰箱冷冻食品,可能由于李斯特菌耐寒耐碱,冰箱冷冻食物存放时间长时易感染致病。近年随着全球化普及,国内对西方饮食文化的青睐,快餐、生鲜食品、冷冻食品食用量增加,中国李斯特菌感染的临床报道有增加趋势,发病人群多为孕妇及婴幼儿[15]。我院近年妊娠期李斯特菌感染人数也有增加趋势,均有食用不洁食物史,考虑可能是随着饮食文化及生活习惯改变,人们对生鲜海鲜、冷冻食品等食物的偏爱,导致感染途径增加,临床医生对该疾病的认识加深,警惕性更强,检出率增加等多重因素所致。

3.3 临床特点分析本研究7例妊娠期李斯特菌感染患者发现,其临床症状多不典型,缺乏特异性,总结临床特点如下:①进食不洁食物,包括冰箱生鲜水果、凉拌菜及海鲜等食物;②发病初期多为发热伴有流感样症状,如高热伴有头痛、四肢酸痛、鼻塞流涕等,其中1例伴有尿路感染样症状,暂未发现以胃肠道症状就诊者;③妊娠中期表现为流产、死胎,妊娠晚期多伴有胎动减少、胎动消失及胎心监测异常,胎心监测异常多表现为基线偏快、基线变异欠佳、无明显加速;④感染指标均明显升高,包括白细胞、中性粒细胞比值、PCT及CRP,其中以CRP及PCT升高较明显;⑤细菌培养结果均为阳性,培养标本包括血培养、宫腔拭子、恶露、羊水及胎盘组织培养,早期经验用药效果欠佳,根据细菌培养及药敏试验调整用药后病情得到迅速控制,干预越早,预后越好;⑥胎盘病理多为急性绒毛膜羊膜炎或脐带炎。妊娠期李斯特菌感染的早期识别尤其重要,尤其对于妊娠早、中期患者,孕周小,胎儿各器官发育不成熟,如能及时控制感染,部分孕妇胎儿结局可逆转,避免胎儿宫内感染导致的流产、死胎等情况。

3.4 治疗李斯特菌对头孢菌素天然耐药,头孢菌素无法有效覆盖李斯特菌。文献推荐治疗首选药物为氨苄青霉素或青霉素G,推荐药物疗程如下[11,14-16]:氨苄青霉素2 g静脉滴注,青霉素G 400万单位静脉滴注每4 h,疗程至少2周以达到李斯特菌完全被消灭,在脑脊液可达到的浓度下,氨苄西林和青霉素G表现出延迟的体外杀菌活性。因此,通常采用联合治疗的方法来治疗新生儿免疫缺陷患者的中枢神经系统感染,可加入庆大霉素杀菌剂(3 mg·kg-1·d-1,分 3次注射)以达到协同作用,对青霉素过敏的患者应进行皮肤试验,必要时进行脱敏或用甲氧苄啶-磺胺甲恶唑治疗。本文所有孕妇初始治疗均为经验性用药,经验性药物选择均以头孢类药物为主,未覆盖李斯特菌。初始治疗效果均欠佳,后期根据药敏试验调整用药,改为青霉素G或氨苄青霉素后病情改善。因此,临床上对经验性抗感染治疗效果欠佳的患者,应仔细询问病史和饮食习惯,高度警惕李斯特菌感染,管床医生应放宽临床思维,完善多种组织的细菌培养,包括血液、胎盘组织、羊水、恶露、宫腔拭子及新生儿血液、脑脊液等,尽可能送检多种标本,提高检出率,同时需行胎盘病理检查,尽早选择对李斯特菌敏感的氨苄青霉素或青霉素G治疗,以免诊延误病情。

由本研究7例病例发现,孕周较小往往病情相对较重,新生儿结局差,妊娠早、中期在未明确具体病原体情况下,临床医师往往误诊为普通上呼吸道感染或泌尿系感染予经验性抗感染治疗,同时治疗时需兼顾胎儿宫内情况,以尽可能延长孕周,未尽快终止妊娠,一定程度上延误治疗时机导致病情进展迅速,部分患者甚至发生败血症、感染性休克等情况(如文中例7)。此外,本研究还发现妊娠晚期的新生儿均预后良好,例2和例5自然分娩,新生儿评分好,母婴同室未转科,监测新生儿各项指标均正常,无感染迹象,这可能与胎儿肺、脑、消化道等各器官发育已完善有关,新生儿抵抗力增加。例1虽已足月,但新生儿为足月小于孕龄儿,耐受能力欠佳,术后发生李斯特菌性败血症,但经积极治疗预后良好。因此,妊娠早中期母体李斯特菌的管理仍具有挑战性,在控制感染及兼顾新生儿发育的同时需权衡利弊,而对于妊娠晚期感染治疗的关键仍是明确病原体的同时尽快终止妊娠,新生儿予预防性抗感染治疗。

3.5 预防加强孕妇对该疾病的认识,进行饮食卫生知识相关宣传,少进食生鲜类食物及冰箱食品[17],预防比治疗更关键。产科医师对发热伴呼吸道、消化道、泌尿系症状或胎动异常患者,应仔细询问病史,拓宽临床思维,高度警惕李斯特菌感染,不能局限于上呼吸道或消化道感染的经验性用药,尽早行相关细菌培养及药敏试验,尽量送检多种标本,指导临床用药。此外,重视新生儿感染的监测,对于确诊为李斯特菌感染孕妇的新生儿,应加强感染指标的监测,有高危因素的新生儿需特别注意完善血液或脑脊液的细菌培养,同时预防性抗感染治疗,注意隔离以防止传播[18]。