公众腐败容忍度的区域差异及其影响因素研究

——基于2016年度全国廉情评估调查数据的分析

倪 星

(1.华南师范大学 政治与公共管理学院,广东 广州 510631;2.中山大学 廉政与治理研究中心,广东 广州 510006)

一、研究背景与问题

腐败与反腐败是各国公共治理中面临的重大挑战。随着改革开放的深化和现代化进程的加快,党和政府对腐败问题越来越重视,不断加大反腐败斗争力度,优化廉政建设策略,取得巨大成效。尤其是党的十八大以来,全国各级纪检监察机关查处的腐败案件大幅增加,通过“老虎”和“苍蝇”一起打、先治标再治本等策略,对腐败分子形成了强大的震慑作用,反腐败压倒性态势已经形成。

廉政治理涉及政府与公众之间的双向关系。反腐败不仅需要政府部门的政策制定与权力约束,也需要公众层面的全力配合,共同营造全社会拒绝贪腐、崇尚廉洁的氛围和机制,从制度硬约束和文化软约束两个层面遏制腐败问题的滋生蔓延。公众对政府反腐败政策的回应和配合,能够最大化实现反腐败资源的优化配置,从而优化廉政政策效果。若缺乏社会公众的支持和配合,政府的反腐败举措将形同虚设,其政策执行成本剧增,效果也将大打折扣。事实上,公众对于政府反腐败政策的回应和配合取决于其腐败容忍度的高低。当公众的腐败容忍度较高时,他们往往并不认为腐败行为对社会造成了负面影响,或不认为腐败行为对自身的成本收益造成损失,可能不愿意配合政府的反腐败工作,从而对反腐败斗争产生负面影响。当公众的腐败容忍度较低时,有利于在全社会营造出一种对腐败零容忍的氛围,他们除不直接参与腐败外,还更愿意举报政府官员的腐败行为,从而与政府形成治理腐败的合力,对反腐败斗争产生积极影响。

很显然,一种有效的反腐败策略,既取决于政府坚定的政治决心和科学精准的反腐败措施,也需要社会公众不容忍腐败和积极参与反腐败的态度及行动。其中,公众的腐败容忍度反映了其对于腐败行为的认知和包容程度,直接影响着公众参与反腐败的主观意愿和实际行动,进而影响着政府廉政政策的成败,对于中国反腐倡廉的未来实践有着重要的导向作用。基于此,本文提出以下研究问题:我国公众腐败容忍度的现状如何?不同区域的公众腐败容忍度存在着哪些差异?哪些因素影响公众腐败容忍度的区域差异?如何有效降低公众腐败容忍度,巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利?

本文在国内外学者现有研究成果的基础上,依托全国范围内的实证调查数据,精准测量公众腐败容忍度的区域差异,探究其背后的深层次影响因素和具体机制,丰富学术界现有的廉政理论成果,推动廉政研究的知识积累,具有重要的理论价值。同时,本文的研究有助于了解我国各地区公众腐败容忍度的现状及具体特征,进而提出从经济发展、社会公平、文化偏好等方面降低腐败容忍度,实现精准反腐的政策建议,具有重要的实践价值。

二、文献评估与研究假设

(一)概念界定

腐败虽然是一个被广泛提及的概念,但尚没有一个标准的定义。不同人的心目中对腐败有着不同的理解,大到政治腐败、钱权交易,小到给医生送礼、给领导“随份子”等,都可能被视为腐败。在学术界关于腐败问题的研究中,不同学者也作出了不同的界定。一个普遍意义上的理解是,腐败是指滥用公共职权来谋取私利的行为①。Nye认为,腐败是一种公共角色为了获取私域范围内(个人、家庭、集团)的金钱或地位而偏离了正式职责的行为,包括贿赂行为、裙带关系和私吞盗用②。在这个定义中,Nye强调了界定腐败的几个特点:第一,腐败是一种利用公权的行为;第二,腐败主体打破了既定的规则;第三,腐败主体的行为是为了获取私利,包括个人、家庭、集团等私域范围。在本文中,我们也将采用Nye对于腐败的定义。

腐败容忍度是指一个群体对于某种贪污腐败行为的接受程度或默许程度。从广义上讲,公众对腐败行为的容忍度反映了公众如何理解和界定社会道德规范,以及公众对不同行为偏差的态度及其如何作出反应③。Heidenheimer 在著名的“三色腐败”论中按照公众对腐败的容忍度,将腐败分为三种类别:黑色腐败、灰色腐败和白色腐败。其中,黑色腐败指的是一个群体中的绝大部分人认为是腐败的行为;灰色腐败指的是一个群体中有些人认为是腐败,而另一些人认为不是腐败的行为;白色腐败指的是一个群体中的绝大多数人认为是可以接受的,或者不应当界定为腐败的行为。这三种划分实际上反映了公众对于腐败问题的不同认知和对腐败行为的边界界定,最终取决于社会的腐败容忍度。腐败容忍度反映了一个地区的公众对于腐败问题的定义和看法,对于该地区的反腐败工作以及公众满意度、社会稳定与和谐发展等都有着重要的影响。因此,有效测定一个地区的公众腐败容忍度,进而探析其背后的深层影响因素和具体机制,具有重要的理论和现实意义。

(二)腐败容忍度的影响因素

在正式制度与非正式制度的框架下,学者们主要关注个体层面因素和社会层面因素对腐败容忍度的影响。在个体层面上,学者们大多从公众的性别、年龄、宗教、工作状况、受教育程度等因素来分析其对腐败容忍度的影响。其中,学者们普遍认为女性的腐败容忍度更低;不同年龄段的社会化差异可能造成不同程度的腐败容忍度,年轻人对腐败特别是灰色腐败的容忍度更高,这可能是由于他们更少参与政治生活,对政府不信任感更强④;宗教是一个复合性的概念,不同的宗教对道德的标准持有不同的意见,故宗教对公众腐败容忍度的影响是不确定的⑤;无业者或缺乏社会资源的人有较高的腐败容忍度,因为他们遭遇腐败时的损失小、收益大⑥。而在受教育程度方面,学者们有两种观点:一种观点认为受教育程度高的人腐败容忍度更高⑦,另一种观点则认为受教育程度高的人腐败容忍度更低⑧⑨。此外,也有学者从价值观的角度来分析其对公众腐败容忍度的影响,认为个体对家庭越重视、越有责任感、越包容友善、越认同勤劳努力的价值,他对腐败现象越不能容忍⑩。在社会层面上,学者们强调宏观和结构性因素的作用,探究政治、法律、经济、社会、文化等与公众腐败容忍度之间的关系。但是,现有关于腐败容忍度的文献多为国外学者的研究,其样本多为跨国性或国外特定地域内的分析,我国学者对中国公众腐败容忍度的实证研究相当有限。因此,本文依托2016年度全国廉情评估调查数据,聚焦于中国各地级行政区域,探讨公众腐败容忍度的现状及其影响因素。由于一国之内的政治制度、法律框架等具有同质性和稳定性,故本文不再考虑跨国研究中这些因素的作用,而重点关注经济发展、社会公平、文化偏好三个结构性变量对公众腐败容忍度的影响。

1.经济发展与腐败容忍度

对于经济发展与腐败容忍度的关系,一些学者认为两者之间正相关,即经济发展正面影响着公众的腐败容忍度,公众往往因经济发展绩效而忽视或低估腐败所带来的负面影响。当经济发展良好时,公众获得更多的发展机会,物质利益不断增加,对腐败等负面问题更加包容,此时腐败不会显著影响公众对政府的负面评价,公众的腐败容忍度更高。当经济发展不好时,随着发展机会和物质利益的减少,腐败问题就会成为公众抨击政府治理不力的重要因素,此时公众对腐败的容忍度更低,这种负面评价尤其会反映在政治信任和民主选举之中。另一些学者则认为两者之间负相关,即当经济发展水平较低时,大多数公众认为腐败行为可以容忍;而当经济发展水平提高时,公众对腐败的态度发生转变,由容忍腐败逐步转变为不容忍腐败;而当国家或地区的经济发展水平处于较高层次时,绝大多数公众都一致谴责并希望严惩腐败行为。究其原因,很可能是经济发展带来了社会现代化程度的提升,具有批判性价值和权利意识的公民群体崛起,对腐败问题持更高的道德标准。此外,还有一些学者从更宏观和长期的视角出发,认为经济发展与腐败容忍度之间呈倒U 形曲线关系,即当经济发展水平较低时,公众的腐败容忍度较低;随着经济发展的起步,公众会因经济发展和生活改善而忽视或容忍腐败所带来的负面影响,其容忍度较高;而在经济发展的高级阶段,随着现代化水平的提高,公众的腐败容忍度又会降低。

综上所述,笔者赞同第三种观点,即经济发展与腐败容忍度之间呈倒U形曲线关系。当经济发展水平较低时,社会发展的现代化程度较低,传统的道德规范发挥着约束作用,公众会因腐败所造成的负面影响而不容忍腐败行为。随着经济发展水平的提高,此时政治制度、法律法规、社会规范等尚未健全,公众则获得改革和发展的溢出红利,会忽视或容忍发展过程中出现的一些负面行为,故其腐败容忍度相对较高。而当经济发展达到更高的水平时,整个社会现代化的过程充分展开,与之相伴的是政治制度、法律法规、社会规范不断健全,公众整体受教育程度和道德文化素质不断提高,制度进步使得公众能够通过合法合规途径满足自身需求,道德进步使得公众能够认识到腐败问题所带来的消极影响,故其腐败容忍度又会降低。据此,本文提出以下研究假设:

假设1:经济发展与公众的腐败容忍度呈倒U形曲线关系。

2.社会公平与腐败容忍度

对于社会公平与腐败容忍度的关系,一些学者认为两者之间正相关,即社会越公平,公众的腐败容忍度越大;社会越不公平,公众的腐败容忍度越小。这主要是基于相对剥夺感的理论解释。Ioana Pop通过对2008年欧洲价值观调查(EVS)的数据研究发现,收入不平等程度越高,公众的腐败容忍度越低。虽然在社会层面,收入不平等往往伴随着更严重的腐败状况,但其对腐败容忍度的个人价值倾向却起到相反的作用。究其原因,腐败造成了居民收入差距过大,增强了公众的相对剥夺感,引起公众的心理失衡,这种不公平感会降低公众的腐败容忍度,增加经济社会发展和政府治理的风险。另一些学者则认为两者之间负相关,即社会越公平,公众的腐败容忍度越低;而社会越不公平,公众的腐败容忍度越高。王哲等人对2014 年世界价值观调查数据进行分析,发现一个国家或地区的经济不平等不仅会影响公众腐败容忍度的绝对水平,还会影响其相对水平,即公众腐败容忍度的异质性。具体而言,一个国家或地区的经济不平等程度越高,公众的腐败容忍度越高,异质性也越大。经济不平等意味着存在较大的贫富差距,社会不公的情况更严重。在一个群体或地区内,资源相对更丰富或经济地位相对更高的群体所拥有的社会关系网络使得他们亲身目睹或参与过一些腐败行为,他们更适应社会中的“潜规则”并能从中受益,自然更容易接受社会中的不合理、不合规现象,因而其腐败容忍度更高。

综上所述,笔者赞同第二种观点,即社会公平与腐败容忍度之间呈负相关关系。当社会公平程度较低时,公众难以通过合法途径来实现或增进自身利益,不得不采取非正规方式来达到个人目的,从而主动或被动地参与腐败行为。一旦个体参与到腐败之中,就会通过合法化或合理化机制来减轻自身心理负担,故此时公众的腐败容忍度较高。而当社会公平程度较高时,公众可以通过正式制度来实现自身利益,此时的腐败行为危及社会公平分配机制和每个人的切身利益,故公众的腐败容忍度就会降低。据此,本文提出以下研究假设:

假设2:社会公平与公众的腐败容忍度负相关。

3.文化偏好与腐败容忍度

对于文化偏好与腐败容忍度的关系,需要进一步细分政治信任和社会信任两个维度来进行具体分析。

政治信任是对政府工作的基本评价或倾向,是公众对政府或政治系统的运作产生与其期待相一致的结果的信念或信心。一些学者认为,个体对腐败的感知程度越高,其对政治信任和民主政治的支持程度越低。基于对墨西哥的调研,Morris等发现公众对腐败的感知和容忍与政治信任之间是高度相关的,政治信任度低的人更可能相信腐败的事实。这产生了一种恶性循环,即腐败产生了政治不信任,政治不信任又导致更多的腐败。这种情况同样存在于东亚地区,其特殊的经济增长、政治生态、选举制度加重了上述趋势。但是,政治信任对腐败容忍度的影响,却没有一个共识性的结论。因为政治信任的对象与腐败容忍度的对象是同质性的,公众腐败容忍度受到多种因素博弈的影响,使其结果变得十分复杂。一方面,当公众的政治信任度较低时,不信任导致公众对于腐败问题的容忍或默许态度,通过产生一种对他人腐败行为的预期,便于自己利用非正式途径维护或获得个人利益,从而促使个体参与腐败行为,其腐败容忍度较高。另一方面,当公众的政治信任度较低时,有权势者往往能够通过不合规途径来获取个人利益,而普通公众却难以通过正常途径获得合理利益,其腐败容忍度就会降低。

社会信任是指社会成员对他人行动合乎社会规则、规范的一种期待。学者们将普遍信任即社会大众间的信任看作一种积极的社会资本,而将特殊信任即腐败参与者之间的信任看作一种消极的社会资本。当人与人之间的联结是普遍信任时,社会腐败程度低,公众的腐败容忍度低;当出现腐败参与者之间互惠网络的信任时,社会腐败程度高,公众的腐败容忍度高。很显然,克服腐败需要高度的社会信任,但腐败问题也会摧毁社会信任。根据对四个拉丁美洲国家的实证研究,Seligson发现程序公平促进了社会信任,社会信任又对腐败容忍度产生了积极影响。具体而言,当社会信任水平较高时,人与人之间的关系和谐,社会关系网络紧密,人际交往的成本较低,公众能够通过正常的制度途径实现自身利益,此时腐败行为增加了公众行为的成本并损害公众利益,因而公众的腐败容忍度相对较低。与此相反,当社会信任水平较低时,人与人之间的沟通成本增加,公众难以通过正常的制度途径实现自身利益,转而去借助寻租腐败等方式,此时公众的腐败容忍度相对较高。

据此,本文提出以下研究假设:

假设3:政治信任与公众的腐败容忍度负相关。假设4:社会信任与公众的腐败容忍度负相关。

三、数据描述与统计分析

(一)数据来源及变量操作化

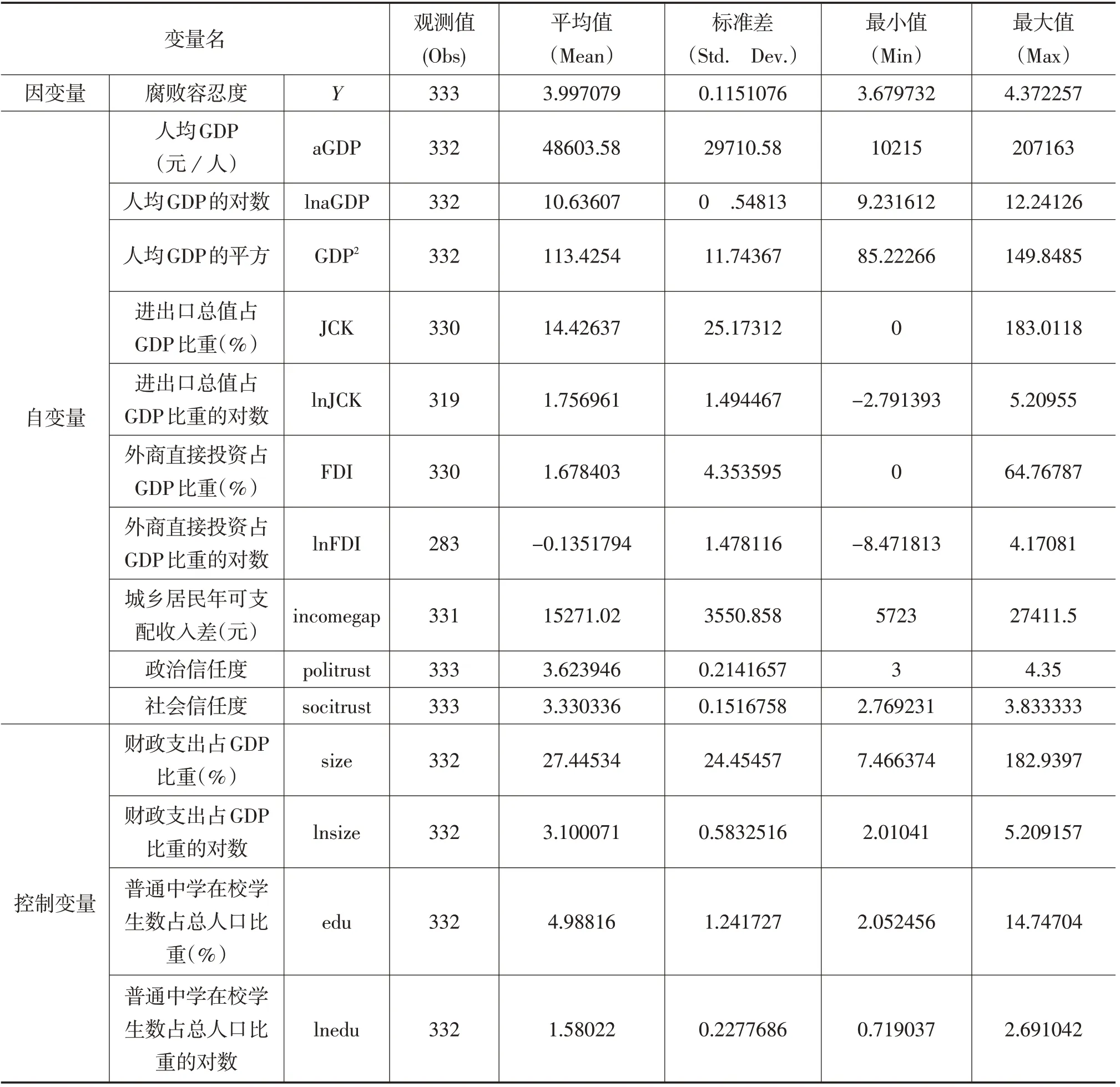

本文的数据来源于中山大学廉政与治理研究中心开展的2016 年度全国廉情评估调查和各省份统计年鉴(见表1)。考虑到腐败容忍度的滞后性,经济发展和社会公平选择了2015 年各省份统计年鉴中的数据作为衡量指标。

1.因变量:腐败容忍度

对于腐败容忍度的测量,本文依托2016年度全国廉情评估调查中的数据进行。该调查对全国所有地级行政区域的公众进行电话问卷访问,询问公众关于该年度各级政府清廉水平的主观感知和政府反腐败工作的相关评价。调查覆盖了全国31 个省、自治区和直辖市以及333个地级行政区域,共获得47427条有效的个体样本数据。

在问卷中,我们询问了受访者对于五种具体行为的看法,分别是“公职人员把办公室的纸、笔带回家给家人使用”“公职人员为私人事务使用公车”“公职人员利用职务之便为子女找工作”“公职人员接受监管对象(如工程承包商)请客吃饭”“公职人员接受监管对象(如工程承包商)送的钱财”。答案选项包括“非常不腐败”“不太腐败”“一般”“比较腐败”“非常腐败”“拒答”“不了解”。在计算腐败容忍度分值时,首先剔除问卷中“拒答”和“不了解”的缺失值,根据相关权重计算出个体在五个问题上的均值,获得个体的腐败容忍度得分。其次计算各地级行政区域受访者得分的均值,获得该行政区域的腐败容忍度得分。为了后期计算和理解上的方便,对腐败容忍度得分进行了转换,得分越高意味着公众对腐败容忍的程度越高。

2.自变量:经济发展、社会公平、文化偏好

在经济发展指标上,考虑到宏观经济因素对于公众腐败容忍度的影响具有滞后性,故选择了2015年各省份统计年鉴中的相关数据,具体包括地级行政区域人均GDP、地级行政区域进出口总值占GDP比重、地级行政区域外商直接投资占GDP比重三个指标。其中,地级行政区域人均GDP测量的是经济发展水平。因为经济外向程度和外商直接投资是全球化浪潮的产物,也是影响腐败程度的重要因素,故采用地级行政区域进出口总值占GDP比重来测量该行政区域的经济外向程度,采用地级行政区域外商直接投资占GDP比重来测量该区域的经济开放程度。

在社会公平指标上,考虑到实际测量的效度,学者们多采用收入公平来代表社会公平。中南财经政法大学中国收入分配研究中心的调查表明,我国收入差距近一半来自城乡之间的收入差距。因此,有效测定城乡之间的收入差距是反映我国社会公平状况的有效途径。基于上述分析,本文通过城乡收入差距来衡量各地级市的社会公平程度。在具体操作上,采用黄泰岩等人提出的城乡居民年可支配收入差来进行计算。

在文化偏好指标上,本文通过2016年度全国廉情评估调查中的相关问题进行测量。对于政治信任度的测量,问卷中询问了受访者对于所在市/地区/盟的党政机关的信任程度,答案选项包括“完全不信任”“不太信任”“一般”“比较信任”“非常信任”“拒答”“不了解”。在汇总计算时,首先剔除问卷中“拒答”和“不了解”的缺失值,获得个体的政治信任得分;其次计算各地级行政区域受访者得分的均值,获得该区域的政治信任得分。对于社会信任度的测量,问卷中询问了受访者:“您认为,社会上的大多数人是可以信任的吗?”答案选项包括“完全不信任”“不太信任”“一般”“比较信任”“非常信任”“拒答”“不了解”。其汇总计算方式与政治信任度的计算一样。

3.控制变量

本文的研究是在地级行政区域层面进行的,考虑到地级行政区域样本的特性,将政府规模、居民受教育程度作为控制变量。

政府规模反映了政府对经济的干预程度,是影响腐败问题的重要因素之一。周黎安等人发现,政府规模的扩大增加了地区腐败案件的发生率,而腐败案件的发生反过来又对公众的腐败容忍度产生影响。居民受教育程度反映了一个地区公众的文化素质和道德水平,对其腐败判断标准、容忍度和反腐败意愿等产生着直接影响。对于政府规模,本文采用2015 年各地级行政区域政府财政支出占GDP 比重来测量。对于居民受教育程度,本文采用2015 年各地级行政区域普通中学在校学生数占当地总人口比重来测量。具体的数据均来源于各省份统计年鉴。

表1 变量操作化

(二)统计模型构建

由于因变量和自变量均为连续变量,本文采用OLS 回归模型来进行分析。通过Stata14.2 软件,对各个变量进行如下的数据检验:

第一,对因变量、自变量和控制变量进行正态性检验,并对不符合正态分布的数据进行转换。

第二,用方差膨胀因子对自变量和控制变量进行检验,发现各变量之间的最大方差膨胀因子VIF均远远小于常用阈值判断的标准10,自变量间不存在多重共线性问题。

第三,采用OLS 进行多元回归分析。由于观测样本为全国333 个地级行政区域,考虑到同一省份中的各地级行政区域具有同质性问题,故在回归时加入聚类分析,控制各个省份之间的不同可能对回归结果产生的影响。

在数据处理和检验的基础上,本文构建如下回归分析计量模型:

Yi=β1Ei+β2Si+β3Ci+β4Xi+β0+εi

其中,Y 为腐败容忍度,i 代表不同的地级行政区域,Ei代表经济发展,Si代表社会公平,Ci代表文化偏好,Xi为控制变量,εi为随机扰动项。

(三)统计结果分析

首先,本文对相关变量进行描述性统计,具体结果如表2所示。

表2 描述性统计分析结果

表2 描述性统计分析结果

变量名因变量腐败容忍度人均GDP(元/人)人均GDP的对数人均GDP的平方进出口总值占GDP比重(%)进出口总值占GDP比重的对数外商直接投资占GDP比重(%)外商直接投资占GDP比重的对数城乡居民年可支配收入差(元)政治信任度社会信任度财政支出占GDP比重(%)财政支出占GDP比重的对数普通中学在校学生数占总人口比重(%)普通中学在校学生数占总人口比重的对数Y aGDP lnaGDP GDP2观测值(Obs)333 332 332 332平均值(Mean)3.997079 48603.58 10.63607 113.4254 15271.02 3.623946 3.330336 27.44534标准差(Std. Dev.)0.1151076 29710.58 0 .54813 11.74367最小值(Min)3.679732 10215 9.231612 85.22266最大值(Max)4.372257 207163 12.24126 149.8485 JCK 330 14.42637 25.17312 0 183.0118自变量lnJCK 319 1.756961 1.494467-2.791393 5.20955 FDI 330 1.678403 4.353595 0 64.76787 lnFDI 283-0.1351794 1.478116-8.471813 4.17081 incomegap politrust socitrust size 331 333 333 332 3550.858 0.2141657 0.1516758 24.45457 5723 3 2.769231 7.466374 27411.5 4.35 3.833333 182.9397 lnsize 332 3.100071 0.5832516 2.01041 5.209157控制变量edu 332 4.98816 1.241727 2.052456 14.74704 lnedu 332 1.58022 0.2277686 0.719037 2.691042

图1是在描述性统计基础上绘制的地级行政区域公众腐败容忍度数据地图。其中,得分越高意味着该行政区域公众的腐败容忍度越高,对应在地图中的颜色越深;得分越低意味着该行政区域公众的腐败容忍度越低,对应在地图中的颜色越浅。由图1可见,在全国333个地级行政区域中,2016年度得分最高的是湖北省某自治州,为4.3723 分;得分最低的是新疆某自治州,为3.6797分。

图1 2016年度全国各地级行政区域公众腐败容忍度数据地图

表3 显示了2016 年度全国各地级行政区域公众腐败容忍度的具体分布情况,可以看出,在整体上,各行政区域公众腐败容忍度分值较高,说明对于腐败问题的接受度和容忍度相对较高。相对于新加坡和我国香港等清廉地区公众对于腐败零容忍的态度,我们尚有很长的路要走。从地域分布来看,公众腐败容忍度呈现东、中、西部带状分层的特点。东南沿海地区的公众腐败容忍度相对较低,中部地区的公众腐败容忍度相对偏高,西部地区的公众腐败容忍度又相对较低。这是一个值得注意的现象,其背后存在着多种因素的影响,需要在后面进行深入挖掘。

表3 2016年度全国各地级行政区域公众腐败容忍度分布表

其次,对整个模型进行回归分析,具体结果如表4所示。

表4 OLS回归分析结果

在模型1中,仅对经济发展变量进行回归分析,由结果可见,人均GDP、进出口总额占GDP 比重与公众腐败容忍度之间有显著关系,外商直接投资占GDP 比重与公众腐败容忍度之间没有显著关系。人均GDP 和人均GDP 的平方与公众腐败容忍度之间的关系一个为正、一个为负,且均是显著的。通过图2 中的散点可见,人均GDP 与公众腐败容忍度关系的拟合曲线先升后降,假设1得到验证,即经济发展水平与公众腐败容忍度之间呈倒U 形曲线关系。进出口总额占GDP 比重在一定程度上反映了当地的经济外向程度,可见一个地区的经济外向程度越高,公众的腐败容忍度越低。外商直接投资占当地GDP 比重在一定程度上反映了当地的经济开放程度,可见一个地区的经济开放程度与公众腐败容忍度之间没有直接关系。

图2 2015年地级行政区域人均GDP与公众腐败容忍度散点图

在模型2 中,加入了城乡居民年可支配收入差这一测量地区社会公平程度的变量,由结果可见,城乡居民年可支配收入差与公众腐败容忍度之间有显著的关系。城乡居民年可支配收入差越小,在一定程度上反映了该地区的社会公平程度越高,公众的腐败容忍度越低,假设2得到验证。同时,在加入了社会公平变量之后,人均GDP的影响变得不再显著,这说明当纳入社会维度的变量时,经济发展水平对公众腐败容忍度的影响下降,即公众腐败容忍程度更多受到社会因素的影响,而不能只简单考虑经济因素的影响。

在模型3中,进一步加入了文化偏好变量,结果可见,政治信任度与腐败容忍度之间不存在显著关系,即公众的腐败容忍度没有随着政治信任度的改变而发生改变,假设3 没有得到验证。这说明政治信任对公众腐败容忍度的影响受到多种因素制约,二者之间不是简单的线性关系。社会信任度与腐败容忍度之间有显著的负相关关系,即公众的社会信任度越高,其腐败容忍度越低,假设4 得到验证。同时,在进一步加入了文化偏好变量之后,人均GDP的影响变得不再显著,而进出口总额占GDP比重和城乡居民年可支配收入差的影响依然显著,这说明当纳入了社会维度和文化维度的变量后,经济发展水平对公众腐败容忍度的影响下降。显然,作为一种主观感知指标,公众腐败容忍度更多地受到社会因素和文化因素的影响。

在模型4中,加入了所有的自变量和控制变量,由结果可见,公众腐败容忍度受到社会公平程度和社会信任度的显著影响。具体而言,在社会维度上,社会公平程度对公众腐败容忍度的影响一直是稳健的,社会公平程度越高,公众的腐败容忍度越低。在文化维度上,社会信任度对公众腐败容忍度的影响也一直是稳健的,社会信任度越高,公众的腐败容忍度越低。但政治信任度与公众腐败容忍度之间依然不存在显著的关系。在经济维度上,进出口总值占当地GDP比重对公众腐败容忍度的影响一直是稳健的,说明一个地区的经济外向程度越大,公众的腐败容忍度越低。而人均GDP、外商直接投资占GDP的比重与公众腐败容忍度之间依然不存在显著的关系,说明在考虑了社会、文化等综合因素之后,经济因素对公众腐败容忍度的影响大大降低。

四、研究结论与政策建议

本文关注我国公众腐败容忍度的现状,在地级行政区域层面开展实证研究,重点考察了经济发展、社会公平和文化偏好对腐败容忍度的影响。通过全国范围内的实证调查数据,发现我国公众的腐败容忍度整体偏高,且在地域上呈现出东、中、西部带状分层的特点。由于腐败容忍度直接影响着公众参与反腐败的主观意愿和实际行动,对于形成政府与社会合力反腐模式至关重要,这需要引起我们的高度重视,进一步探究影响腐败容忍度背后的深层次因素。本文分析发现:第一,当仅考虑经济发展与公众腐败容忍度时,二者之间呈倒U 形曲线关系。当经济发展水平较低时,公众的腐败容忍度也较低;随着经济发展水平提高,公众的腐败容忍度逐渐升高;当经济发展达到更高水平时,公众的腐败容忍度再次降低。同时,经济外向程度对腐败容忍度产生负向影响,经济外向程度越高,公众的腐败容忍度越低。第二,当考虑到社会公平、文化偏好等因素时,经济因素对公众腐败容忍度的影响变得不再重要。腐败容忍度更多受到社会公平和社会信任度的影响。社会公平程度越高,收入差距越小,公众的腐败容忍度越低。社会信任度越高,制度越健全,公众可通过正当途径获得有效收益,其腐败容忍度越低。第三,政治信任对公众腐败容忍度没有显著影响,这可能是政治信任的对象与腐败容忍的对象具有同质性所造成的。

腐败容忍度表征公众对腐败行为的认知和接受程度,影响着公众的反腐败参与和政府精准反腐方向。反腐败是一项系统性、综合性工作,受到一国政治、经济、社会、文化等多重因素的影响。本文研究结果显示,社会公平和社会信任对公众腐败容忍度有显著的影响。因此,在开展反腐败斗争工作时,应该更加关注社会公平、社会信任、人民满意度、民生幸福感等因素的综合作用,采取切实措施,改善收入分配状况,增进客观和主观社会公平。全面深化改革,完善制度体系,培育社会组织,提高公民的受教育程度和文化道德素质,从而在根本上降低公众的腐败容忍度,为巩固发展反腐败斗争的压倒性胜利奠定坚实基础。与此同时,本文发现,经济发展虽然能够影响公众的腐败容忍度,但在加入社会公平、文化偏好等因素时,这种影响变得不再重要。在传统的经济发展模式下,政治合法性主要依赖经济绩效,由此引发唯GDP论的地方政府竞争和官员晋升锦标赛,这在短期内带来了高速的经济增长,但也产生了政绩工程、环境污染、资源消耗、社会不公平、民生福利受损等负面效应,尤其是政商关系不清和权钱交易所带来的腐败泛滥,对公众的政治信任和社会信任产生了巨大的负面影响,严重危害党的执政安全和国家的反腐败工作大局。因此,我们应该更加关注经济发展的局限性,切实转变经济发展方式,实现从单纯经济发展到全面善治的转变,推动国家治理体系和治理能力现代化,维护公平正义、增加社会互信。

当然,本文也存在一些需要改进和拓展的地方。尽管我们严格地按照抽样标准及定量回归分析的规范来进行研究,但因为使用的是横截面数据,仍然会产生内生性问题。今后计划依托历年全国廉情评估调查的结果,进行面板数据分析,减少内生性对研究结果的干扰。同时,需要持续开展年度性的全国廉情评估调查,对最新数据进行跟踪,以发现不同因素的持续作用及其随时间变化而产生的新影响,更加全面深入地揭示内在因果机制,从而为廉政政策优化提供科学与客观的依据。

注释:

①Susan Rose-Ackerman,“The Economics of Corruption,”Journal of Public Economics 4,no.2(1975): 187-203.

②J. S. Nye,“Corruption and Political Development:A Cost-benefit Analysis,”The American Political Science Review 61,no.2(1967): 417-427.

③公婷、王世茹:《腐败“零容忍”的政治文化——以香港为例》,《复旦公共行政评论》2012年第2期。

④Cecilia Lavena,“What Determines Permissiveness Toward Corruption? A Study of Attitudes in Latin America,”Public Integrity 15,no.15(2013):345-365.

⑤Heather Marquette,“ Corruption,Religion and Moral Development”(Working Paper,University of Birmingham,2010).

⑥ Ioana Pop,“Acceptance of Corrupt Acts: A Comparative Study of Values Regarding Corruption in Europe,”Journal of Social Research & Policy 3,no.1(2012):27-42.

⑦Naci Mocan,“ What Determines Corruption?International Evidence from Micro Data,”Economic Inquiry 46,no.4(2008): 493-510.

⑧肖汉宇、公婷:《腐败容忍度与“社会反腐”:基于香港的实证分析》,《公共行政评论》2016年第3期。

⑨Rory Truex,“Corruption,Attitudes and Education:Survey Evidence from Nepal,”World Development 39,no.7(2011):1133-1142.

⑩王哲、顾昕:《价值观与民众的腐败容忍度:一项跨国性研究》,《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)2017年第1期。