东方魔橱:1698年The China Cabinet里的中国医疗俗物

邹赜韬

中西方医学文明交流是历史时期人类文化沟通的重要载体。(1)[美]韩瑞:《假想的“满大人”:同情、现代性与中国疼痛》,袁剑译,南京:江苏人民出版社,2013年,第1—3页。千百年来,数之难尽的医学典籍、医疗器械、药材药物,乃至“无形”的医学观念随着商队、使节、宗教信众在东西方间循环“造血”,很大程度上提升了人类医学文明的整体水准。(2)Vivienne Lo,Ronit Yoeli-Tlalim,“Travelling Light: Sino-Tibetan Moxa-Cautery from Dunhuang”, in Vivienne Lo, Imagining Chinese Medicine, Leiden:Brill,2018, pp.271-290.同时,医学作为特定社群自然认识、“身体”理解、文化禁忌的赋形外化,在东西方文明“初遇”的场景中扮演了神奇的诠释媒介角色。(3)陶飞亚:《传教士中医观的变迁》,载《历史研究》2010年第5期,第60—78页。由于扎根民间,且异域人士多觉之趣味横生,所以民俗医疗在早期西方人观察中医药文化的体系中有着不可代替的历史价值。(4)关于清代民俗医疗(走方医、土医)情况,参阅王静:《从走方医看前近代中国官民互动与民间医疗世界——以雍正、嘉庆朝两起案件为中心》,载《清史研究》2019年第1期,第66—76页;狄鸿旭:《清代秘密教门中的民俗医疗现象与社会影响》,载《理论界》2013年第9期,第123—126页;王静:《清代走方医的医术传承及医疗特点》,载《云南社会科学》2013年第3期,第161—165页;邹赜韬:《植壤、技术与生存策略:晚清民国的宁波土医——以1870至1936年的报纸材料为中心》,载《地方文化研究》2017年第1期,第79—88页。我国台湾地区的学者在清代民俗医疗领域也有丰厚探讨,譬如吴静芳:《清代前期(1723—1820)民间伤口处理与破伤风治疗——以斗殴因风身死案为中心的分析》,载《政治大学历史学报》第48期(2017年11月),第1—41页;邱丽娟:《清乾隆至道光年间民间秘密宗教医者的研究》,载《台湾师大历史学报》第37期(2007年6月),第85—118页。但就笔者目力所及的材料,尚未有学者就西文史料中的清代民俗医疗做出专论。不过学界在这方面耕耘虽久,但苦于适宜史料的匮乏,绝大部分讨论只能依从“中医西传”的宏大叙事草草带过。抑或为零散的只言片语所“绑架”,沦为“博物学展陈”的粗泛史实堆砌。(5)近来国内一些个案叙事也取得了良好的成效。譬如李猛:《科学与帝国相遇——英国博物学家坎宁安在华的科学实作》,载《自然辩证法研究》2018年第11期,第79—85页;李猛:《帝国博物学的空间性及其自然观基础》,载《自然辩证法研究》2017年第2期,第88—92页。另外,在最近几次学术会议上笔者注意到:中国科学院自然科学史研究所的颜宜葳女史在前近代西方中国药材认识领域做出了一批明显刷新既有思路的成果,但囿于本文写作之时颜老师宏论尚未公开发表,故恕暂待往后引鉴。

近来笔者在翻阅17世纪末英国皇家学会《哲学汇刊》(PhilosophicalTransactions)杂志时,机缘巧合寓目了四份由汉斯·斯隆(Hans Sloane,1660-1753)执笔的文献。这些文章均是汉斯受英国皇家学会(Royal Society)之邀,为一个名为“中国橱柜”——The China Cabinet的新入藏品所撰写之说明。前两篇文献即《对一个中国橱柜的说明,该柜中有几件在中国被使用的工具与果实,它们由圣乔治堡的巴克利先生送至皇家学会》(6)Hans Sloane,“An Account of a China Cabinet, Filled with Several Instruments, Fruits, etc.Used in China: Sent to the Royal Society by Mr.Buckly, Chief Surgeon at Fort St.George.”,M.D.,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.20,1698 ,pp.390-392.、《对在上一期汇刊中提到的中国橱柜之进一步内容说明》(7)Hans Sloane,“A Further Account of the Contents of the China Cabinet Mentioned Last Transaction”, p.390.,M.D.,Philosophical Transactions(1683-1775), Vol.20,1698, pp.461-462.刊发在《哲学汇刊》第20卷,于1698年出版。第三、四篇《对中国橱柜内含物的再进一步说明》(8)Hans Sloane,“A Further Account of What Was Contain'd in the Chinese Cabinet”, M.D.,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.21,1698, pp.70-72.《对中国橱柜的更进一步说明》(9)Hans Sloane:“A Further Account of the China Cabinet”, M.D.,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.21,1699, p.44.则稍晚刊出,见于《哲学汇刊》第21卷,在1699年面世。

这个让在东方的西方人不远万里送至英伦的The China Cabinet究竟包含了哪些内容,又有何神奇?它是否留存了某些在中国民俗医疗文化脉络中已然缺泐、断裂之历史信息?窥视其中,我们能否见识到17世纪末西方中国民俗医疗认知、书写的生动旨趣?本文欲就上述几项议题做一初步解析。

一、魔橱遥自东方来:The China Cabinet及其入英始末

The China Cabinet,据字面直译是“中国橱柜”。汉斯·斯隆在四篇文献中均未提及这一橱柜的具体形态。遍检四篇报道刊出后几年的《哲学汇刊》,我们也难觅此“魔橱”之身影。不过在1887年的一期《装饰和家具商》(TheDecoratorandFurnisher)杂志中,我们找到了一张题为“CarvedChinaCabinet”的中式橱柜图像(图1),姑且以之代替说明The China Cabinet的具体形态。细察1887年的这个China Cabinet,主柜体部分被隔板划分出六个大小均等的可透视(玻璃柜门)空间。此处显然是橱柜展览功能的中心单元,而本文所立足的那些中国医疗俗物,在1698年时想必也是被安置于其中的。另外,我们也在1917年出版的一期《伯灵顿鉴赏家杂志》(TheBurlingtonMagazineforConnoisseurs)中寻获了一例号称原物制作于1760年代的China Cabinet(图2)。在截取图像中我们可以一眼了然此China Cabinet中的摆设:从瓷罐、瓷碗到瓷花瓶,基本涵盖了常见的瓷制日用器皿。这个案例虽因报道与原物年代相隔较久,又受欧洲“瓷器热”影响,难免有赝品之虞。(10)张哲翔、薄占宇:《从中西交流论清代瓷器对外贸易之探讨》,载《东亚论坛》第475 期(2012年3月) ,第73—96页。不过其中瓷器据类、据形而收集、排列的布展思维在一个侧面说明了为何本文聚焦的1698年The China Cabinet中之收藏品会聚焦于高度一致的民俗医疗母题。(11)关于相近时段欧洲博物学展陈的设计思考,参阅Stacey Sloboda,“Displaying Materials: Porcelain and Natural History in the Duchess of Portland’s Museum”,Eighteenth-Century Studies, Vol.43, No.4,2010, pp.455-472。我们在现存英国惠康图书馆(Wellcome Library)档案中查阅到了一个17世纪末“东方橱柜”入英的案例:A catalogue of sundry coins and medals; Many of which are searce, and in fine preservation; an elegant mahogany medal cabinet, some are old China and Japan, an elaborate model of a first rate man of war, and other curiosities: to which is added, the collection of prints, drawings, and copper-plates, chiefly relating to English antiquities, of the Late Ingenious Mr.Francis Perry, engraver, deceased: which will be sold by auction, by Samuel Paterson, at Essex-House, in Essex Street, in the Strand, on Saturday, April 8th, 1775.To begin exactly at twelve o’clock.to be viewed on Thursday, the 6th instant, and to the time of sale.Catalogues may be had, gratis, at Essex House aforesaid.Conditions of sale as usual(Paterson, Samuel:1775)这个包含了来自中国、日本物件的“红木奖章柜”是由“已故雕刻家弗朗西斯·佩里先生”制作的,因而并非整体从中国(东方)进口。这从一个侧面烘托出本文核心材料——the China Cabinet的弥足珍贵。

图1 1887年的China Cabinet(12)“Carved China Cabinet”,The Decorator and Furnisher, Vol.10, No.3, 1887, p.85. 图2 1917年报道1760年代China Cabinet(13)Herbert Cescinsky,“An Unrestored Chippendale China Cabinet”,The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol.31, No.175, 1917, p.148.

在17、18世纪出版的《哲学汇刊》及其他可见的英国皇家学会遗留文献内,我们均未见到任一可媲美The China Cabinet的博物柜。在同时代同类型的对比中,我们可以直观感受到The China Cabinet作为17、18世纪中西民俗文化交流罕见标本的珍贵程度:1749年,米迦勒·罗素骑士(Michael Russel)在就地震情况致信皇家学会时提到了他的一只“印度橱柜”与另一橱柜里两尊中国雕塑之受损、位移情况。(14)Michael Russel,James Parsonsl, Esq.,“F.R.S.to the President, Concerning the Same”,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.46,1749-1750,p.632.对照The China Cabinet,罗素的藏品不仅数量远次,并且在内容的多样性、折射“东方文化”之丰富程度亦大不如前者。基于此,我们需要承认:The China Cabinet着实是17、18世纪中、西民俗物质文化交流稀见、重要更具备系统研探价值的绝好素材。

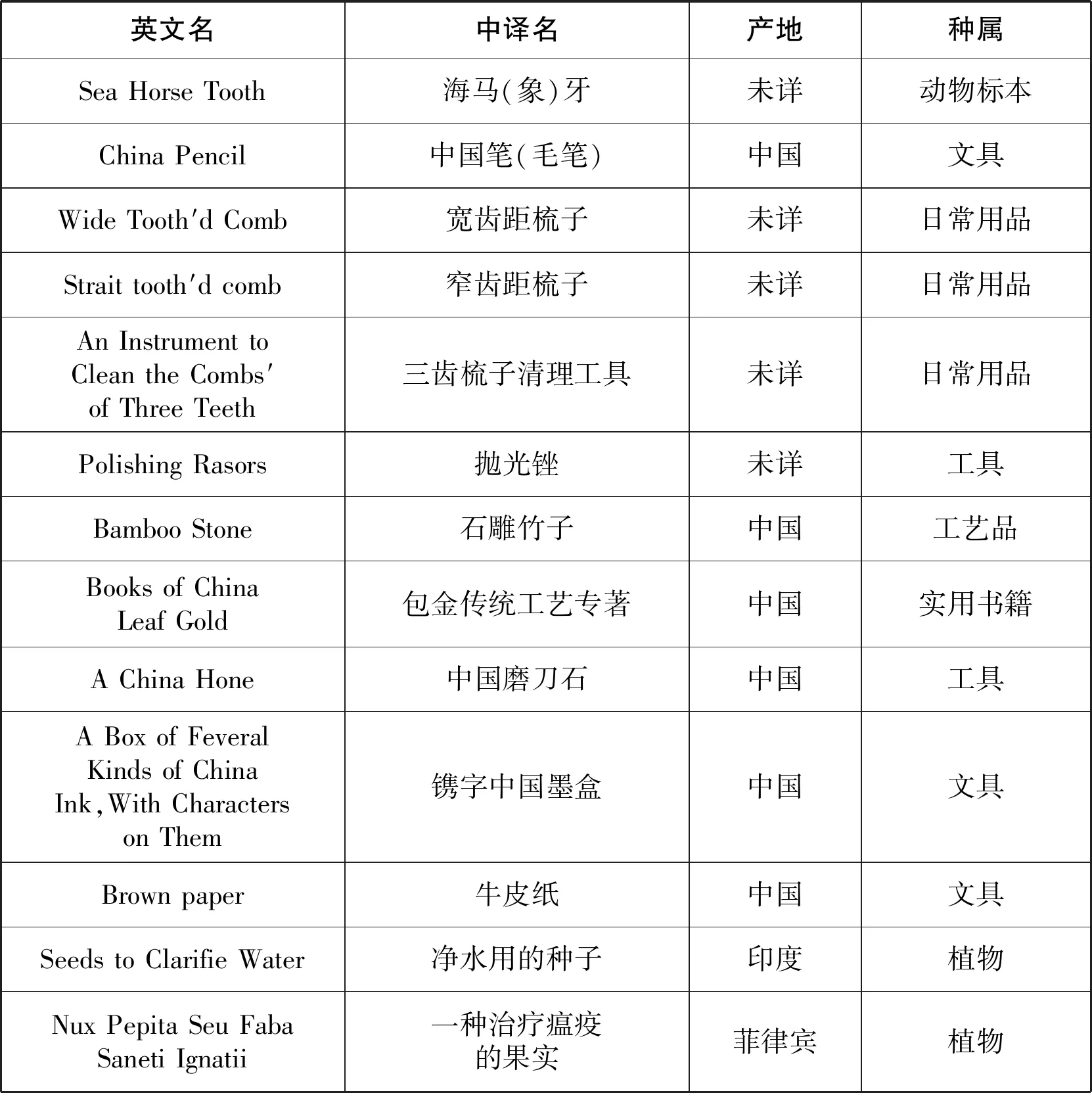

The China Cabinet柜中展品来路也较为多元,单是从采集地域分布来看,就包括了中国华南、东印度(East India)等相距甚远之原产地。通过对汉斯·斯隆文章的系统爬梳、清点,我们基本掌握了The China Cabinet中内含物品之情况。柜中数量最多、种类最丰富的藏品当属本文聚焦的中国医疗俗物,主要囊括了“外科”器械、采耳及修脚工具,还有民间药物(材)。由于这些医疗俗物是下文所议主题,此处暂且从略。除却医疗俗物,The China Cabinet还有石雕竹子、包金(15)包金工艺指的是将金子打成薄片,包裹在胎体(内里物件)外再捶打出一体感的传统技艺。参阅路甬祥总主编:《中国传统工艺全集·甲胄复原》,郑州:大象出版社,2008年,第135页。传统工艺专著、中国磨刀石、镌字中国墨盒等诸多清代中国民间工艺制品。(16)Hans Sloane,“A Further Account of What Was Contain′ed in the Chinese Cabinet”, M.D.,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.21,1698, pp.70-72.(见表1)

表1 The China Cabinet内的非医疗俗物的其他内容

那么,这只庋藏了丰富东方民俗物品的橱柜是如何飘洋过海,进入英国学术界视野的呢?这还要从捐赠者巴克利先生(Mr.Buckly)说起。在首篇文献的引言部分,汉斯·斯隆告诉读者:The China Cabinet的捐赠者巴克利先生是一位供职于东印度地区圣乔治堡(Fort St.George)(17)17世纪的圣乔治堡今属印度金奈(Madras)地区管辖,是一座位于孟加拉湾沿岸的印度东南城市。在当时,这里是东印度首屈一指的商贸重镇之一。参阅Walter J.Fischel,“The Jewish Merchant-Colony in Madras (Fort St.George) during the 17th and 18th Centuries:A Contribution to the Economic and Social History of the Jews in India”,Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol.3, No.2 ,1960, pp.175-195。作为英帝国在东印度地区的重要聚居地,圣乔治堡地区当时生活着一批优秀的医生。这些医生在业余广泛调查当地乃至印度以外东方世界的自然、历史、人文风貌,向英国国内传回了大量一手调研报告。譬如印度植物调查名篇:James Petiver,“An Account of Some Indian Plants, etc.with Their Names, Descriptions and Vertues; Communicated in a Letter from Mr.James Petiver, Apothecary and Fellow of the Royal Society; to Mr.Samuel Brown, Surgeon at Fort St.George”,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.20,1698, pp.313-335.此公共计从圣乔治堡向英国国内输回了煌煌8大册东印度植物调查笔记,不可不谓功高。的主治医生。(18)Hans Sloane:An Account of a China Cabinet, Filled with Several Instruments, Fruits, etc.Used in China: Sent to the Royal Society by Mr.Buckly, Chief Surgeon at Fort St.George.By Hans Sloane, M.D.,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.20,1698, p.390.我们就此推测,这批“俗物”应当是巴克利先生借助圣乔治堡贸易繁荣之契机,利用其主治医生身份支持下的优越经济条件、社交网络日积月累购置而得的。(19)英国主治医生是一所医院(或诊疗单元)所有外科资源,尤其是手术室的统领者。一般情况下主治医生会有权决定哪一个病例属于紧急情况,排在优先救治序列。主治医生在英国有着较高的收入,社会地位亦普遍较高。Ethan Blue,“The Strange Career of Leo Stanley: Remaking Manhood and Medicine at San Quentin State Penitentiary, 1913-1951”,Pacific Historical Review, Vol.78, No.2,2009, pp.210-241.

除了汉斯·斯隆在只言片语的交代外,我们尚未见到有对巴克利先生身份做出进一步详细介绍的文字。不过在汉斯·斯隆所作最后一篇介绍的文末,有一段寥寥数言之评语值得我们垂注。汉斯如此评价巴克利先生的捐赠行为:

我期望有更多去异国游历的旅行者能像巴克利先生向皇家学会捐赠相关藏品这样,去关注那些工具、器物在它们原生环境中的使用情况。(20)Hans Sloane,“A Further Account of What Was Contain’d in the Chinese Cabinet, ”M.D.,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.21,1699, p.72.

引文中汉斯·斯隆对巴克利先生捐赠The China Cabinet的盛赞,一方面直观表明了这批展品的来之不易,且展品背后之民俗历史得到了“原生态”的有效解读。在另一方面,汉斯·斯隆此言也在不经意间透露出巴克利本次捐赠率先帮助英国知识分子认识中国(东方)俗物、民俗文化的“开先河”意义——正是因为此次捐赠罕有前例并反响良好,汉斯·斯隆才会鼓励与巴克利先生处在相似工作环境中的西方人效仿其举动,共促学会的东方民俗研究。这也再次印证了The China Cabinet之于那个时代,同理之于当下中西民俗交流史的显著意义。

在重构The China Cabinet的来龙去脉时,我们切不可忽视汉斯·斯隆及其所代表的《哲学汇刊》所释放之巨大能量:倘若缺失了两者组构成的关键一环,则不仅The China Cabinet难逃销匿宿命,无以见于今日。同样,这一“魔橱”也会在当时千千万万送至英伦的东方博物学展品中被掩抑,沦为“一时好奇”,无从关涉更阔大的文明交流议题。(21)来自异域的药物、医疗器械一贯是17、18世纪欧洲博物学家的重要收藏选题。参阅Anna Marie Roos,“Naturalia: the history of natural history and medicine in the seventeenth century”,Notes and Records of the Royal Society of London, Vol.66, No.4, History Comes to Life (20 December 2012), pp.313-321。因而,倘若不计地域(中国)的特殊性,The China Cabinet恐难以“独秀”。而帮助The China Cabinet挖掘出其蕴含的深刻东方文明背景的,正是汉斯·斯隆与斯隆管理的《哲学汇刊》。

汉斯·斯隆是英国皇家学会的奠基人之一,他对皇家学会的制度建设,特别是学术报道机制的完善做出了不可磨灭的历史贡献。(22)G.R.de Beer:“Sir Hans Sloane, F.R.S.1660-1753”,Notes and Records of the Royal Society of London,Vol.10,No.2,1953,pp.81-84。有关英国皇家学会早期成员的社群分析与身份鉴定,参阅罗兴波、李斌:《英国皇家学会原始会员研究》,载《自然辩证法通讯》2018年第8期,第65—70页。《哲学汇刊》是英国皇家学会举办的重要学术报道集(通信集)。(23)宋轶文:《从通信集到<哲学汇刊>——奥尔登伯格与世界第一份学术期刊》,载《中国社会科学报》2017年1月24日,第5版。《汇刊》创刊于1665年,被国际期刊研究界公认为现代科技期刊之先驱、范本,享誉“世界首本科学刊物”(world’s first science journal)之尊。(24)参看英国皇家学会官网介绍,网址:https://royalsociety.org/journals/publishing-activities/publishing350/,检索日期:2019年3月3日。汉斯·斯隆在1694至1713年间担任《哲学汇刊》主编。在任期间,汉斯借助其广泛、开放的社交资源为《汇刊》争得了大批优质的一手科学调查资料。(25)Kim Sloan,“Sir Hans Sloane's Pictures: The Science of Connoisseurship or the Art of Collecting?”, Huntington Library Quarterly, Vol.78, No.2,2015, pp.381-415.福柯(Michel Foucault)曾一针见血地阐释了“权力”与“知识”之间的联动关系。我们在这里探讨的汉斯·斯隆、《哲学汇刊》与The China Cabinet之间恰如福柯所言,暗含着“权力制造知识”的背书。(26)[法]米歇尔·福柯:《知识考古学》,谢强、马月译,北京:生活·读书·新知三联书店,2007年,第197—199页。正是汉斯·斯隆作为是时英国科学界巨擘、执牛耳者的“权力”,以及《哲学汇刊》汇聚西方世界最优读者群体的“权力场域”形塑了The China Cabinet的“东方知识”代表性,凸显了它的文化价值。这一“润色”的存在也提醒我们在检视The China Cabinet物质文化史的同时,也需要审慎而敏锐地兼顾左右“物象”的17世纪西方知识精英“中国(东方)观”。(27)这里不可避免地涉及到“东方学”庞杂体系。但笔者学历疏浅,此处拟不做延伸。有关学术史可以参考王向远:《萨义德<东方学>之争与中国的“理论东方学”》,载《江汉论坛》2019年第1期,第98—105页。

以上我们基本厘清了作为一个整体博物学对象的The China Cabinet实属何物。接下来,我们将“向内操刀”,通过重现柜中的“外科”器械,进一步透视作为17世纪末西方中国医疗俗物认知范本的The China Cabinet。(28)“俗物”是民俗文化研究的一项重要旨趣,它意在通过重建民俗活动中“人与物”的结合来表现更立体、真实且多彩的民俗场景。这方面的较新中文代表作可以参阅潘玮琳:《礼俗消费与地方变迁:江浙锡箔的物质文化史》,上海:上海社会科学院出版社,2018年。

二、The China Cabinet中的“外科”器械

明清时期的中医外科属当时医疗的基本门类,时人称“汉医之分科也,其二大别,曰内科,曰外科”。(29)[清]徐珂编:《清稗类钞》(第四册),北京:中华书局,2010年,第86页。不同于现代西医思维支配下的“外科”定义,明清时期的中医外科涉猎更广、组成更多样。当时既有类似今天外科手术的外科治疗术(“开刀”),也有为数不少的“灰色”外科——对患者病(畸形)处加以切削、对身体接触外界孔道施以清理、保洁的“准医疗”服务亦归属于外科门内。(30)参阅祝平一:《清代的痧症——一个疾病范畴的诞生》,载《汉学研究》第 31卷,2013年第3期,第193—228页。遍检关涉The China Cabinet的四份史料,我们得见了诸多广义外科器械,囊括了外科用刀、修脚设备、采耳工具等内容。本节我们试参考汉斯·斯隆的描述,再现The China Cabinet里“外科”器械的“器”态与“用”史。

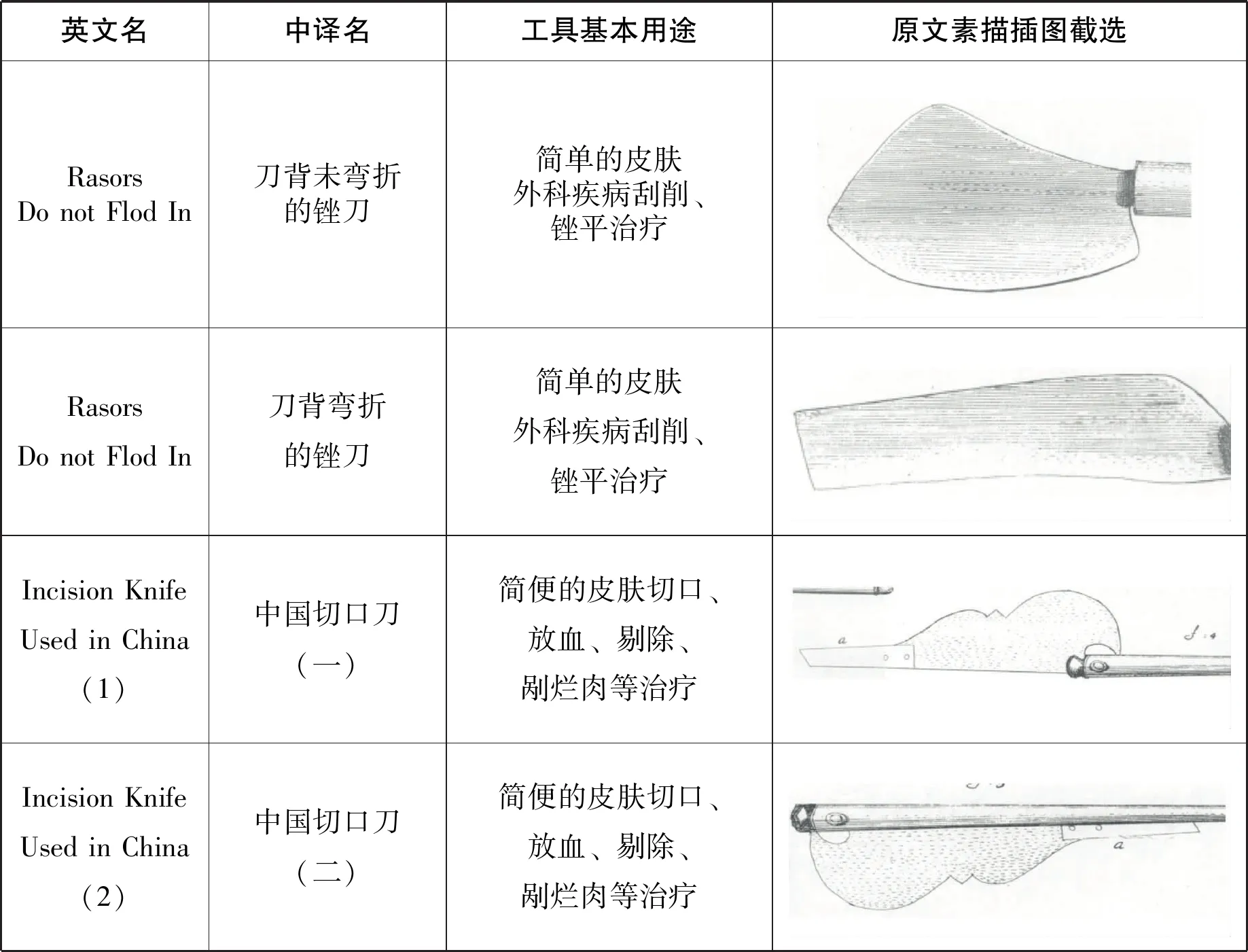

刀具是明清时期中医外科的重要执业工具。虽其常为杰出医家所不屑,但不论品种数量抑或精巧程度考量,明清时期的外科用刀都足谓发达。(31)陈建杉、和中浚、江泳:《中国古代外科医疗技术的重要发明创造及代表器具》,载《中医药文化》2008年第5期,第43—46页。早在上世纪90年代,医疗史界前辈学者和中浚先生就曾综合传世文献与出土文物资料(主要是随葬品)较为周全、成体系地重建了明清中医外科刀具的基本内容与操作方法。(32)和中浚:《明清外科刀具的命名、功能及分类》,载《中华医史杂志》1999年第1期,第48—52页。不过在汉斯·斯隆介绍的The China Cabinet中,我们检索出了一些和先生漏列的明清外科工具。(33)笔者揣测,和先生之所以会遗漏与The China Cabinet中留存相类的刀具,或并非仅因先生未见类似实物(记载)。更可能的诱因是和先生在主观认识上将“刮癣放脓”“吮癕舐痔”的“百姓日用外科”——亦本文关键所在的“民俗医疗”排除在了中医外科话语之外。这样的切分是值得商榷的,笔者坚持认为The China Cabinet中的刀具,包括后续的“修脚”“采耳”工具在明清时期的医疗体系中应被视作“外科”之一。参阅C.Pierce Salguero,“The Buddhist Medicine King in Literary Context: Reconsidering an Early Medieval Example of Indian Influence on Chinese Medicine and Surgery”,History of Religions, Vol.48, No.3,2009, pp.183-210.同时,由于《哲学汇刊》为这批刀具配置了高清晰度的素描图,因而,和先生早年倚赖“想象”绘制工具示意图的情况也可以借助The China Cabinet之“新”发现得到部分补益、改良。

根据汉斯·斯隆的介绍,The China Cabinet内计有外科用刀具4种,从大类来看可粗分为锉刀与切口刀两类。我们将这4件中医外科工具的基本信息制成表2。自表2所胪列的信息来看,The China Cabinet内的这批切割、剐挖刀具均服务于简便“外科”手术。这与同时代欧洲盛行的理发师兼营放血治疗术有“异曲同工”之妙。(34)Celeste Chamberland,“Between the Hall and the Market:William Clowes and Surgical Self-Fashioning in Elizabethan London”,The Sixteenth Century Journal of Early Modern, Vol.41, No.1,2010, pp.69-89;Margaret DeLacy,“Influenza Research and the Medical Profession in Eighteenth-Century Britain, Albion”, A Quarterly Journal Concerned with British Studies, Vol.25, No.1,1993, pp.37-66.某些外科微型治疗,诸如“鸡眼”、皮肤癣、化脓部位处理均可借助上述工具得到快速处置。

表2 The China Cabinet里的中医“外科”刀具一览

修甲(一般指脚趾甲)是中国传统保健习俗的重要组成。修甲一来剪除长甲,便利行走;同时也作为一种精致的足部保健术为有闲、好美观的人士所乐衷。由于修甲实属古人视域中的“鄙俗”之事,又大多发生在私生活时空内,因而中国古代典籍对此大都语焉不详。仅有少数几例在表现女性恪守妇道、看护公婆时略有简述。(35)譬如康熙《鄞县志》卷18,就记录了一位贞顺女子为婆婆修脚的孝亲故事:“母欲修趾甲,不以委。妇必跪而自剪”。明清时期,走街串巷的小摊贩中逐渐分化出了一个专门行当——“修脚篦头”。(36)[明]韩霖:《慎守要录》,清海山仙馆丛刊本,第11页。这批以修脚谋生的匠人大多为文人士夫嫌弃,甚至在特定时期会蒙上谍战担忧、巫术恐慌投下的阴影。(37)例如《清禆类钞》保存的一则乾隆年间异事:“湖南有异人,以修脚为业,蓄发赤体,常如四五十岁人。布政使彭理恐其惑众,为之薙发,予以单衣,遂着之,四时不改”。见徐珂编撰:《清稗类钞》,第1162页。清代修甲业呈现出高度依赖客源的服务密集型特征,因而仅在富庶的都市较为昌盛。

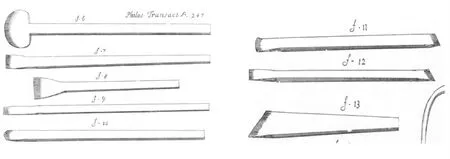

正是不入古代中国知识阶层“法眼”的修脚业,在17世纪末The China Cabinet藏品的收集者眼中却别具东方风情。梳理几份核心文献的图录及其注记,The China Cabinet中计有8件清代中国民间修脚器械(图3、图4)。依据相关器械刃部区别,可将这8件修脚工具分为“平头类锉甲器”(5件)及“尖头类锉甲器”(3件)。汉斯·斯隆将这些修脚工具的器形比作“凿子”(chizzel),此说大体而言是恰当的。在介绍这些中国修脚工具的受众反应时,汉斯·斯隆选用“好奇的”(Curious)、“熟练的”(Dextrous)两词概括中国百姓对这批修脚工具的认识。(38)Hans Sloane,“A Further Account of the Contents of the China Cabinet Mentioned Last Transaction”, p.390, M.D.,Philosophical Transactions(1683-1775), Vol.20,1698, pp.461-462.字面上这两个评价虽确有矛盾,但这实然是当时中国百姓对修脚态度的写实概括:修脚在当时是一项可以放松身心的保健服务,因而雇佣这种服务者必然有一定的综合地位——富贵者借此求取俗文化体验的“好奇”由此生发;反之,由于人人皆有(只不过劳动阶层趾甲因磨损较多而较少修剪)的修甲需求又使得这一“日用”技艺实属“必备”,因而也就无怪乎“熟练”之谓了。

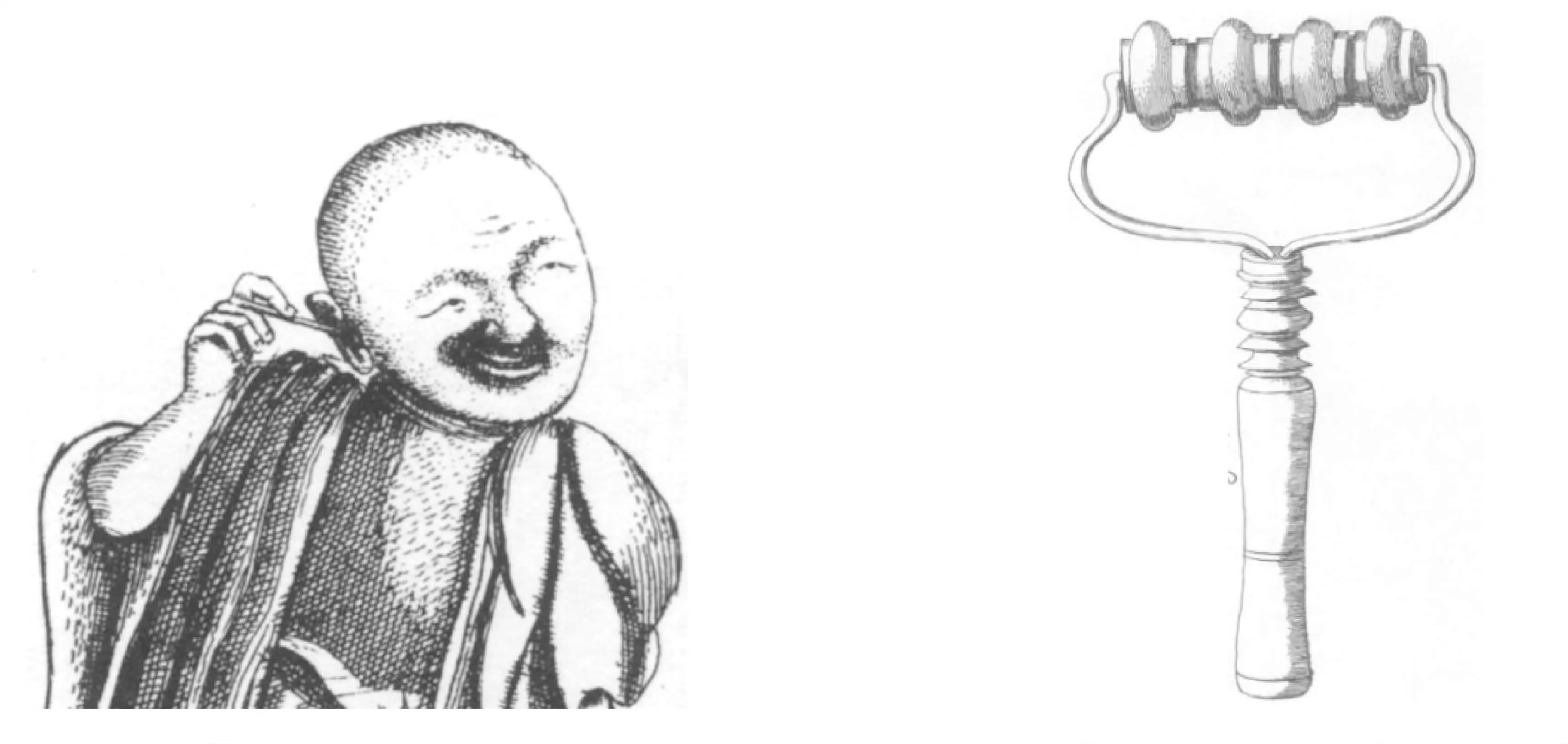

图3 平头类锉甲器 图4 尖头类锉甲器

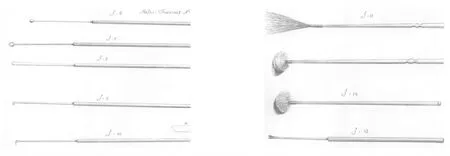

与修脚相似,采耳亦是中国传统清洁保健的固定环节。采耳由于可以轻微刺激环耳敏感神经,因而颇能令人放松、愉悦人心。张岱在形容“顺耳之言”时就将奉承阿谀之言比况为“如掏耳,如饮蜜”。(39)[清]张岱:《石匮书》,清稿本,第162页。然而同样是受制于“俗”的定性,在明清中国文献中罕见完整的采耳技艺叙述。所幸The China Cabinet内庋藏了三类、9件清代中国采耳工具(图5、图6),或可帮助我们重拾当时采耳的若干侧影。图5所收5种采耳道具均属“蘑菇头耳扒”一类,主要功效是轻刮耳膜、掏出耳屎。图6图幅顶端所绘器械是为“转马尾”,上数下第2、3件道具今名“鸡毛棒”,均属于在采耳主要步骤结束后清理外耳廓、制造微痒感的工具。(40)需要额外申明的是:这里认定The China Cabinet内的采耳工具为“民俗医疗”器械并非指其一定采集自乡野俗夫,而是对其区别于其他中医专业器械(戥子、针灸用具等)的特性表现。事实上,通过汉斯·斯隆的说明,我们可初步判断这批采耳工具原主当有一定经济实力。譬如其中包含有“镶着贝壳的银柄”掏耳器。这显而易见不是一般人能随意负担得起的。此处不应将“形制”与“材质”混淆于一。

图5 采耳工具(一) 图6 采耳工具(二)

除却上述九样工具的素描,The China Cabinet内还有一例中国采耳工具之图像(图7)。据文献说明,这尊中国人雕像由威廉·查尔顿(William Charleton,1642-1702)在一次英国皇家学会的会议上帮助斯隆进行了鉴定。(41)Hans Sloane,“An Account of a China Cabinet, Filled with Several Instruments, Fruits, etc.Used in China: Sent to the Royal Society by Mr.Buckly, Chief Surgeon at Fort St.George.M.D.”,Philosophical Transactions(1683-1775), Vol.20,1698, p.392.查尔顿是一位叱咤当时博物学界的收藏大鳄,被历史学家认为是汉斯·斯隆身边两位重要的博物学伙伴之一(另一位是James Petiver)。(42)The Editors of Encyclopaedia Britannica,Sir Hans Sloane, Baronet(BRITISH PHYSICIAN),网址:https://www.britannica.com/biography/Sir-Hans-Sloane-Baronet,检索时间2019年3月14日。由此可见,从汉斯·斯隆个人到英国皇家学会高层皆对“中国人”采耳塑像尤为注意。对于该塑像的表意中心,汉斯·斯隆如此解释,“它刻画了一位中国人正在使用一种(采耳)工具,流露出极其惬意的感觉”。(43)Hans Sloane,“An Account of a China Cabinet, Filled with Several Instruments, Fruits, etc.Used in China:Sent to the Royal Society by Mr.Buckly, Chief Surgeon at Fort St.George, M.D.”,Philosophical Transactions(1683-1775) , Vol.20,1698, pp.390-392.貌似平白的此言为这尊塑像(包括流传至今的塑像之图像)赋予了重要的认知价值——这尊塑像对采耳工具使用的刻画,尤其是通过人物面部表情对采耳时情绪变化的琢磨、拿捏突破了简单的“物”叙事。如此回归“感觉”的观察在民俗医疗文本贫瘠、表意乏力的大背景下有着充分且必要的补充说明功能。

图7 “采耳中国人像”局部放大图图8 滚轮式足底按摩器

以上我们“探入罅隙”,就The China Cabinet内珍藏的中国“外科”器械略行了重构、阐释。在细节廓清得以总体实现后,我们不禁又要进一步发问:若自相对抽象的“道”切入思考,The China Cabinet是否与更宏阔的时代文化相牵连呢?在接下来的章节中,我们就将尝试“由器及道”,检视The China Cabinet所折射的早期西方中国民俗医疗认知。

三、早期西方中国民俗医疗认识:The China Cabinet的书写之道

15世纪以降,伴随着“地理大发现”撬动全球交流密切、深化,中医药知识在亚欧大陆西端日积月累,逐渐丰满。(44)高晞:《十五世纪以来中医在西方的传播与研究》,载《中医药文化》2015年第6期,第15—24页。然而前近代西方世界的中国医疗认知并非仅是“千层饼”式的叠压、累加,其知识图谱的结构、消化方式乃至更深层的对“异文化”姿态均随时变迁,难落定音。(45)高晞:《德贞传:一个英国传教士与晚清医学近代化》,上海:复旦大学出版社,2009年,第1—9页。陶飞亚先生在“西方传教士中医观”的长时段演变中觉察到:“最初(按:明末清初),耶稣会士尚能对中医平等视之,但此后评价日渐走低。”(46)陶飞亚:《传教士中医观的变迁》,载《历史研究》2010第5期,第60—78页。笔者以为,陶先生这一大势概括是精辟的。但是仅论及耶稣会士的较小群体,并将囊括药物、治疗术、医疗仪式等多重内涵的“中医”化约为一,恐怕未能传达出“传教士中医观”下层建筑的某些生动面向。(47)事实上把此命题“反过来”(传教士与西医在中国传播)看待的学者们也往往淡化了更宏大、综合性的讨论背景。譬如对名著《明季西洋传入之医学》的考察就时常陷入“一元化”的思路沼泽。参阅陈方佩、蔡玲玲、陈方周:《范适<明季西洋传入之医学>一书的源起》,载《中华针灸医学会杂志》第19卷,第1期 (2016 年3 月), 第1—18页。本文所着眼的The China Cabinet恰好可稍稍拉宽前辈们成熟考察的覆盖面,通过审视柜内医疗俗物折射的早期西方中国民俗医疗认知而补益“西方人中国医疗认识”之答案。本节我们将在上文“考物”的基底之上建构观念“楼宇”,着重剖析组构此“楼宇”的各项质料是怎样在特定之书写策略中得到有机拼装,并释放效能的。(48)罗志田:《由器变道:补论近代中国的“天变”》,载《探索与争鸣》2018年第8期,第118—124页。

(一)“了解”“同情”的活态叙述

1683年《哲学汇刊》登载的一则“医学书评”提及某部医书中专辟单章探讨了日本平民衣着(赤脚行走)、饮食(大量摄入鱼肉)等日常细节对其整体健康状况之影响。(49)Reviewed Work(s): Transisalano-Daventriensis Dissertatio de arthritide: Mantissa schematica: De acupunctura, et orationes tres: I.De chymiae ac botaniae antiquitate & dignitate: II.De physiognomia: III.De monstris,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.13 (1683), p.226.这些细致入微的描绘、联想不是凭空而来的,势必基于浸润观察、缜密推敲(即便有“二手”之嫌疑,但其产生源头应当出于“实”)。类似于此的东方民间医疗情况总结常见于17世纪末的《哲学汇刊》,渗透其间的“了解”“同情”话风扭转了将异域医学现象“刻板化”或“志怪化”之偏颇取向,“活态”、真实的描述使得那些获报道的民俗医疗在穿越浩海重洋、漫长岁月后依旧饱含文化生命感。(50)[美]罗伯特·麦基:《故事:材质·结构·风格和银幕剧作的原理》,周铁东译,天津:天津人民出版社,2016年,第16—19页。

The China Cabinet的知识生产、书面化也依托于是时《哲学汇刊》东方民间医疗报道的风潮之下。汉斯·斯隆就“滚轮式按摩器”(图8)的说明即真切地表现出了相关特质。汉斯将这个按摩工具定名为“香槟器”(“Champing” Instrument)。香槟,已被西方语源学证明和“快乐”“兴奋”等表意同出一系。(51)Deborah Reed-Danahay,“Champagne and Chocolate:‘Taste’ and Inversion in a French Wedding Ritual”,American Anthropologist, New Series, Vol.98, No.4,1996, pp.750-761.欧美酒文化研究者公认香槟在前近代欧洲社会文化转型、消费阶层分化过程中扮演了独特且关键的角色。(52)Kolleen M.Guy,“Oiling the Wheels of Social Life:Myths and Marketing in Champagne during the Belle Epoque”,French Historical Studies, Vol.22, No.2,1999, pp.211-239.在The China Cabinet入欧的时代(17世纪末、18世纪初),香槟酒相对稀有,因而归属于上层社会方可负担的轻奢类愉悦消费品。(53)Samantha Burton,“Champagne in the Shrubbery: Sex, Science, and Space in James Tissot's London Conservatory”,Victorian Studies, Vol.57, No.3, Papers and Responses from the Twelfth AnnualConference of the North American Victorian Studies Association (Spring 2015), pp.476-489.综合上述两项香槟文化表征,我们可见:汉斯借“香槟”来称谓中国“滚轮式按摩器”是恰切的妙喻——“滚轮式按摩器”在中国民间正好也是有闲阶层打发时间、刺激体表以获取快感的道具。在交代“滚轮式按摩器”的使用体验时,汉斯形象地将之与西方人熟识的马梳(Horses Currycomb)比照。“此物(按摩器)与马梳使用方法一致,两者服务的目的也相同”(54)Hans Sloane,“A Further Account of the Contents of the China Cabinet Mentioned Last Transaction, p.390.By Hans Sloane, M.D.”,Philosophical Transactions (1683-1775) , Vol.20,1698, pp.461-462.。

我们不妨将汉斯·斯隆解说“滚轮式按摩器”时的语言策略定性为“借熟明生”“触类旁通”。相仿的说明艺术亦在同时代其他西方中国民俗医疗认知中有所运用。兹举一案例予以初步讨论:1751年11月15日,成功进入北京城的法国耶稣会士汤执中(Father d'incarville,1706-1757)致信英国皇家学会,对他寄送回欧洲的一批中国植物加以解说。汤执中在评述杏核(stones of apricots)谈到了这种植物品在中国民间医疗中的应用。(55)杏油在明清中国医药中有较广泛使用,譬如眼科名药“杏仁膏”(《永乐大典》,卷11413录方)。同时杏油也被列入女性妆容用品,有词云“杏油轻点檀唇”([清]李调元:《童山诗集》,附卷下)。他观察到中国民间将杏核提炼出的植物油当做烫伤、烧伤药,这与西方土法中利用橄榄油治疗同类创面的操作相似。

不过实事求是地看待,汉斯在阐释The China Cabinet藏品时所表现出来的“借熟明生”“触类旁通”叙事并非是当时“臻于至善”的最高水平。假使我们稍稍放宽写史的视野,便可在17世纪末、18世纪初与欧洲“走得更近”之印度找到另一种表达模式。英国植物学家于殖民地建立之前业已深入印度田野开展了密集的采样调研。在通过《哲学汇刊》保存至今的东印度植物调查札记里,随处可见作为西方知识精英的英国植物学家在一些植物描述中接纳、突出了印度“本土思维”。譬如出版有多部印度植物专业著述的山姆·布朗 (Sam·Brown)在说明罗望子树(中国习称“酸豆”,学名Tamarindus Indica)就引述了印度本土医学观念,称其:

种子的粉末是治疗淋病的最佳药物……叶片有疗愈化脓伤口、溃疡之功效,叶片的汁液对眼疾有疗效。它的果实以调和血液热度而闻名,当地人每餐都会连叶带果食用罗望子。(56)James Petiver and Sam.Brown,“An Account of Mr Sam.Brown his Fifth Book of East India Plants, with Their Names,Vertues, Description, &c by James Petiver, Apothecary and Fellow of the Royal Society.To Which are Added Some Animals Sent Him from Those Parts”,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.22,1700-1701, p.1014.

当时西方知识精英对中、印民间医疗认知存在一定级差的根由还是中、印各自与西方信息流通的管道存在区别。前文我们早已提到:17、18世纪英国博物学家在印度的作业多半依赖东印度地区的贸易基站。以考察地为核心,在印度的博物学家们凝聚成了一个绵延不绝的学术社群。(57)Ines G.Županov,“ngela Barreto Xavier:Quest for Permanence in the Tropics: Portuguese Bioprospecting in Asia (16th-18th Centuries)”,Journal of the Economic and Social History of the Orient, Vol.57, No.4,2014, pp.511-548.而同一时段西方人对中国博物认知的源头主要是偶然进入中国中心城市的传教士(不一定为科学专业人士)。调查者活动空间范畴、深度以及其自身学术旨归都导致了同属“东方研究”域内的中、印民俗医疗表达呈现差别性图式。

以上我们谈论的是西方知识精英引介The China Cabinet及相似东方博物学对象时的话语攻略。那么这些精致又优质的表述是否只是有关知识经验表述习惯的一部分而无关他者呢?答案必然是否定的。汉斯对The China Cabinet内藏品的“了解”“同情”无疑有其文明交流观念在做背书。(58)李永斌:《古风时代早期希腊与东方的文明交流图景》,载《历史研究》2018年第6期,第105—119页。不同于19世纪中叶至20世纪中叶中国“屈辱百年”间西方文明居高临下的“先进者”视角,17世纪末、18世纪初西方大多数知识精英在中西文明接触中秉持了平和、对等的心态。(59)吴义雄:《<印中搜闻>与19世纪前期的中西文化交流》,载《中山大学学报》(社会科学版)2010年第2期,第70—82页。譬如1700年汉斯·斯隆在一篇讨论中国清漆工艺的文章末尾就曾如此评价将中国工艺引入英国的价值:“那些希望提高髹漆艺术的人们可以参考文内中国人的做法,以实现他们的目标”。(60)William Sherard,“The Way of Making Several China Varnishes.Sent from the Jesuits in China, to the Great Duke of Tuscany, Communicated by Dr William Sherard”,Philosophical Transactions (1683-1775),Vol.22,1700-1701, pp.525-526.在The China Cabinet系列文章的中国民俗医疗讨论中,我们也随处可见这种良好的文明交流心态。兹以汉斯·斯隆描绘中国采耳的笔调为例予以初步说明:在对The China Cabinet所含诸采耳工具进行总结时,汉斯·斯隆并未对这种在西方人传统礼节中颇显粗鲁、违背西方绅士礼节的惯习予以道德指斥。(61)有关当时博物学界内绅士的群体特性,参阅Anne Secord,“Corresponding Interests: Artisans and Gentlemen in Nineteenth-Century Natural History”,The British Journal for the History of Science, Vol.27, No.4, 1994, pp.383-408。当时社会中精英男性的社会生活与礼制仪轨则可参考[日]鹿岛茂著:《想要买马车:19世纪巴黎男性的社会史》,吴怡文译,台北:如果出版事业股份有限公司,2013年。相反,他的描述言语间充满了“设身处地”的尊重与换位思考:他如此讲到:

无论中国人能在采耳的过程中获得多少快感,我敢确信:他们不少人都已有听力受损……我发现当他们过多地进行采耳后,此般厄运便会找上门来:它会在耳朵里造成带来嗡嗡声或引发溃疡。(62)Hans Sloane,“An Account of a China Cabinet, Filled with Several Instruments, Fruits, etc.Used in China: Sent to the Royal Society by Mr.Buckly, Chief Surgeon at Fort St.George, M.D.”,Philosophical Transactions(1683-1775), Vol.20,1698, p.392.

相仿的言辞还见于汉斯·斯隆在正式开始介绍采耳工具前的引言中。他如此谈到:“中国人将之(指采耳)视作最大的乐趣之一”。(63)Hans Sloane,“An Account of a China Cabinet, Filled with Several Instruments, Fruits, etc.Used in China: Sent to the Royal Society by Mr.Buckly, Chief Surgeon at Fort St.George, M.D.”,Philosophical Transactions(1683-1775) , Vol.20,1698, p.391.或许汉斯此言在一定程度上有迎合西方读者“猎奇”心理的考量,但对照当时西方怪诞故事惯用的“猎奇”修辞,斯隆对The China Cabinet流露出的平视、重视还是显而易见的。(64)[意]乔瓦尼·莱维:《承袭的权力:一个驱魔师的故事》,谢宏维译,马小悟校译,北京:北京大学出版社,2019年,第10—42页。

(二)细致严谨的图像语言

图像在史学研究的预警中不仅可以讲明历史上“存在”过什么,更能在图像生产的回味中揭示历史上“存在”的深层思维内质。(65)[英]彼得·伯克:《图像证史》(第二版),杨豫译,北京:北京大学出版社,2019年,第6页。在前揭的行文里,我们已经截取了多幅《哲学汇刊》所载The China Cabinet藏品图像。在参照这些形象史料完成对The China Cabinet藏品“物”性研究后,其“质”性问题很快也进入了本文的讨论视野——这批藏品手绘从属于怎样的博物学图像传统?诸幅图像在内容的分异之外是否有着技法,甚至于图像逻辑的同一处?以下我们就将焦点对准The China Cabinet藏品的图像话语,一探其奥妙。(66)在英国皇家学会首位秘书长Henry Oldenburg在任期间,《哲学汇刊》就已确立了稳定的作者供稿渠道,其中对稿件配图有所要求。参阅Noah Moxham,News Networks in Early Modern Europe,Leiden:Brill ,2016,pp.465-492(章题为“Authors, Editors and Newsmongers:Form and Genre in the Philosophical Transactions under Henry Oldenburg”)但是这些图像是否均为文章作者本人绘制,值得存疑备考。

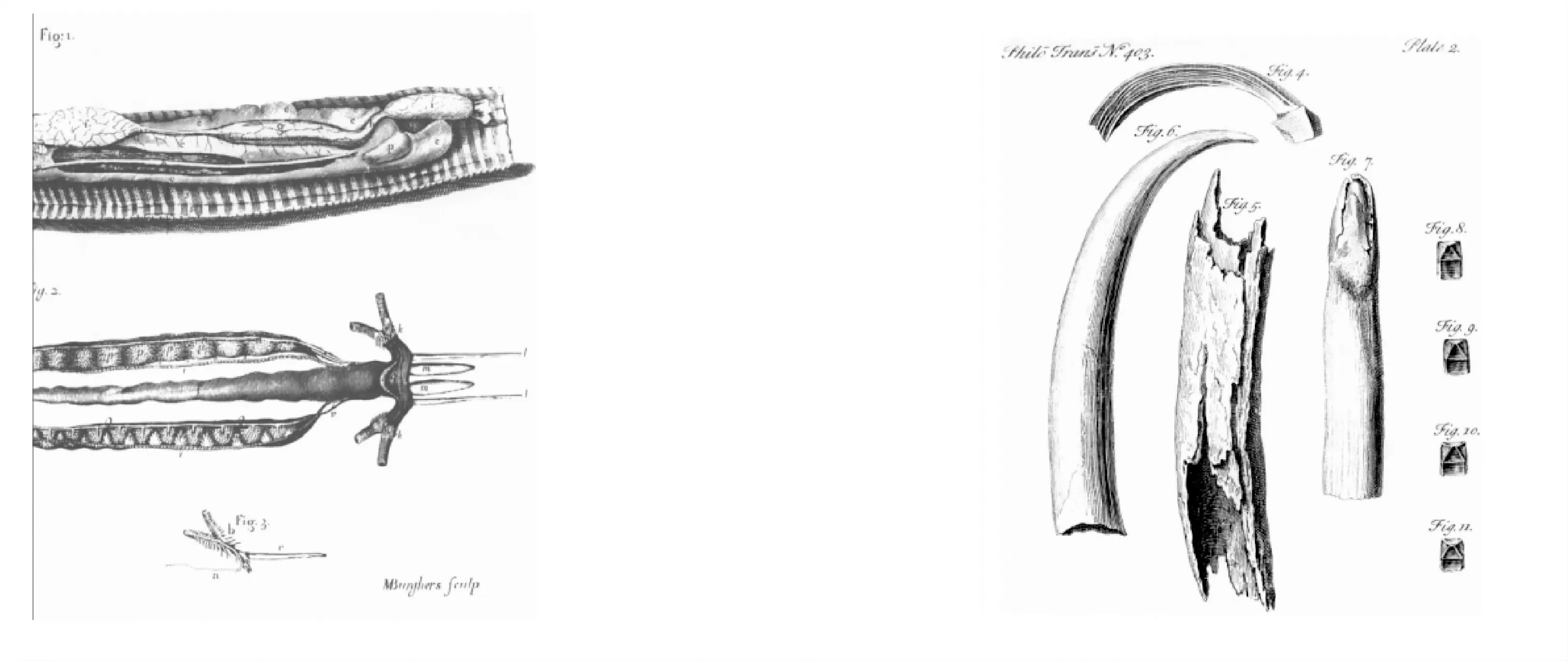

首先我们尝试重建17世纪末、18世纪初《哲学汇刊》调查配图的整体情况。图9、10分别是植物果实标本、出土象类化石的素描图,先后于1683年、1727年见刊。通检图9,两个绘图特质昭然可见:其一,这幅植物果实标本写真为讲求“真实”,在绘图过程中“打破沙锅问到底”,进行了剖面制作、观察;第二,图9还清晰地以图内编号“3”与“1”“2”的并置表达了准确的宏观视效/微观结构联系,这已然具备了现代科学图像绘制的基本特征。(67)李志军、阎平主编:《植物学实验实习指导》,北京:中国农业大学出版社,2014年,第24—35页。类似于此,图10(关于一例出土象化石)的描摹也遵从了图9一般之精准视角。同时,我们也可以观察到:在图10居中位置的那根象骨是残缺破损的。绘图者并未以艺术笔调遮掩此一现实折损,而是“依葫芦画瓢”地公允记录了样本。综合上述两个案例的初步理解,我们可对17世纪末、18世纪初《哲学汇刊》中调查配图的质量给予较高评价。正是在如此大传统的浸染、支持下,1698年的The China Cabinet藏品图方得异彩夺目。(68)这点恰恰从一个侧面诠释了The China Cabinet作为东方俗文化时代脚注的珍贵意义——明清中国美术传统的着重点并不能承载如素描一般的民俗物质文化信息量。这一鸿沟直到晚清“画报时代”依旧宽广,只是稍有改善。参阅陈平原:《左图右史与西学东渐:晚清画报研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第26—28页。

图9 《哲学汇刊》调查配图(一)(69)Hans Sloane,“An Account of Elephants Teeth and Bones Found under Ground.By Sir Hans Sloane, Bart”,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.35,1727-1728, pp.457-471. 图10 《哲学汇刊》调查配图(二)(70)Edw.Tyson,“Vipera Caudi-Sona Americana, Or the Anatomy of a Rattle-Snake, Dissected at the Repository of the Royal Society in January 1682/3 ,by Edw.Tyson M.D.Coll.Med.Lond.”, Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.13,1683, pp.25-46.

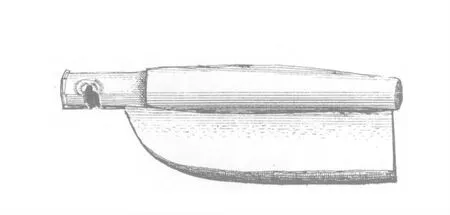

接下来我们将目光投向The China Cabinet藏品图像,观察其在《哲学汇刊》配图精致大传统下的个性之处。有别于上举植物标本、动物化石,属于器械的医疗俗物的书写必然重“用”胜过单纯的重“形”。因而,The China Cabinet内工具型藏品的图像绘制无疑要致力于向陌生读者精准传达该工具的使用情形。为此,制图者相应做出了一些技法调整,以下我们以图11、图7为素材略作新要素呈现。

图11 “外科”用刀局部细节

图11是The China Cabinet内一柄“外科”用刀之局部细节图。这里之所以将其单独抽出,原因在于它体现了一类重要的The China Cabinet图像语言组织法——功能区拆卸分述法。图11是该刀的顶端部分(包含刀柄、面接榫处以及刀面),这是此刀最核心的功能部件。将此处提出特别详绘有助于读者把握重点,更高效地认识此刀之民俗医疗功用。这种画法的思维根系还是盘绕在上述《哲学汇刊》植物调查图像的“宏观视效、微观结构”并举程式。同时,对照近代早期阶段的西欧外科器械图像(图12),The China Cabinet内外科道具的绘图明显创新应用了立体透视画法,从而将平面图变换为更真实的近三维视效。

图12 近代早期(Early Modern)阶段的西欧外科器械举隅(71)Methodvs medendi certa,clara et brevis, pleraqus quae ad medicinae partes omnes, praecipuè quae ad chirurgiam requiruntur, libris III expons(中译简名:《医学方法》),瑞士Heinrich Petri出版(现藏卡塔尔国家图书馆),1541年,第27页。

The China Cabinet藏品图像还有另一处严谨、细腻表现值得考述一番。民俗医疗,即所谓的“日用”之事、之物,根植于平常阶级之琐碎生活中。与基于严密学理(无论在今天看来“正确”与否)、层层深入的正规医疗相异,“浅尝”居重之民俗医疗更关怀人的感觉。一如我们在早前反复谈到的,The China Cabinet内按摩器、采耳勺、修甲刀诸物或多或少都有休闲愉情的用途。那么,如何在“求实”的图像中展露略显虚缈之“情绪”(感受)呢?那尊“采耳中国人像”应运而生——从图7雕像的面部表情、采耳手的“微动作”均可体验到一种信号强烈的兴奋感。

此处我们还需注意汉斯在端详这尊雕塑及相关工具后落笔书下的一句隐忧:

不论中国人通过采耳能获得多少快感,我确信他们都已经出现听力损伤了……我认为(那些来找我求助的人)已因采耳太勤而蒙受(听力退减)厄运了。接下来(这些频繁采耳者的耳部)还会出现积液、溃疡等症状。(72)Hans Sloane,“A Further Account of the Contents of the China Cabinet Mentioned Last Transaction, p.390.By Hans Sloane, M.D.”, Philosophical Transactions(1683-1775) , Vol.20,1698,p.462.

形象的“采耳中国人像”给汉斯也向《哲学汇刊》此文的读者们传递了中国人享受采耳愉悦过程的信息。但是这尊雕塑不曾交代盲目仿效中国人采耳带来的健康风险。由此,一批率先尝试使用这些采耳工具并操作不当的欧洲人付出了耳道损伤代价。汉斯清醒地结合实际生活、医学经验一针见血地点明了采耳过度的危害。这点充分显现了其作为一位严谨近代科学界人士的职业精神,也充分体现了汉斯在检视The China Cabinet内藏品“形象”时的锐利目光——以“实”为验有效摒弃了图像话语的片面性、蒙蔽致幻。(73)[德]汉斯·贝尔廷:《脸的历史》,史竞舟译,北京:北京大学出版社,2017年,第129—240页。正是这种“出于图而高于图”的认识水准赐予了The China Cabinet内藏品图更严密而周到的学术质感。

倘若我们延伸“向后看”,17世纪末《哲学汇刊》中The China Cabinet的图像在一百余年后与来华传教士医生伯驾(Peter Parker,1804—1888)之肿瘤病例图结为了“忘年交”。(74)[美]韩瑞:《假想的“满大人”:同情、现代性与中国疼痛》,袁剑译,第120—169页。正如韩瑞先生对伯驾肿瘤病例图的精辟定性,两者都具备“同情”之渊源。翻开既往不少医学交流史事,映入眼帘的往往是“医学话语权”(75)[法]米歇尔·福柯:《临床医学的诞生》,刘北成译,南京:译林出版社,2011年,第6—9页。、“殖民医疗飞地”(76)Helen Sweet,Sue Hawkins,Colonial Caring:A History of Colonial and Post-Colonial Nursing,Manchester:Manchester University Press,2015,pp.1-17.等充斥着暴力违和感的主题词。我们在这里贡献的The China Cabinet案例与韩瑞先生笔下的伯驾肿瘤病例图一道,表现了另一番景象:在中(东)西医学接触、对话过程中不止存在矛盾硝烟,也曾有过绵延不断的友好互鉴、基于人道主义共情的和谐融合。

四、结语

The China Cabinet,斯柜虽小而收罗万象,去今已远犹风趣迷人。囿于史料缺位,我们并不清楚这只远渡重洋的东方魔橱最终归宿于何。但是通过《哲学汇刊》对其进行的“全景扫描”,我们在数百年后得以重见The China Cabinet及其内藏中国医疗俗物之传奇过往。本文游走图、文之间,将The China Cabinet物质的还原与中西文明对话内里之揭櫫熔铸于一体:我们不独知晓了The China Cabinet包含什么、民俗医疗类展品蕴藏了哪些物质文化内容,更以此柜为切口,较为清晰地管窥了17、18世纪早期西方中国民俗医疗认识的心态、书写外化。而这一精神向度议题,又将The China Cabinet升格到了17、18世纪中西方文明包容互鉴历史证物的价值高度。

不过客观地看待,本文对The China Cabinet一类西方博物橱柜的认知还有继续深挖、打磨的空间。譬如这类橱柜的不同来源、收藏渠道、摆放地点及陈列内容,因时因地因人而异。那么The China Cabinet相较同时代其他西方“异域文明”珍藏,是否在整体陈列上具备一些独特之处?若有,则其展陈模式是否透露出为西方博物文化的权力、思维背书?可惜目前笔者掌握的史料尚不足以回答两个论题,只得将之交付后续工作。(77)感谢《海交史研究》匿名审稿专家惠赐这一重要建议!

笔者还想借此机会先行提出一个疑问,以备后续考察。在The China Cabinet入英的同时代,入华传教士向英国皇家学会送去了大量的中药讯息。譬如刘应(Claude de Visdelou,1656—1737)翻译了Chinese Herbal(本草著作),就触发了部分西方上层人士对茶叶药效的热议。(78)Review:Account of a Book Reviewed Work(s):Nouveaux Memoires sur l’etat present de la Chine by R.P.Louis le Comte,Philosophical Transactions (1683-1775), Vol.19,1695-1697,pp.590-591.红极当时却虚无缥缈的“ The Tartar Lamb”也在西方医学、博物学中“一石激起千层浪”。(79)John H.Appleby,“The Royal Society and the Tartar Lamb”,Notes and Records of the Royal Society of London, Vol.51, No.1,1997, pp.23-34.不过倘若我们设立一个可比较的准确度量尺,我们不难发觉The China Cabinet所代表的民俗医疗认识远精确于基于复杂中医学理的他者。但是为何在稍晚时代的西方学术发展中常见对正统中医的认知修偏,却罕见致力于丰富民俗医疗叙事者?

其次,我们这里对有关民俗医疗描述“准确”的定位是指其较为客观地复原了民俗医疗器物之形态、之用途,至于民俗医疗深植的文化语境,甚至是一些宗教科仪则忽略不计。(80)[英]王斯福:《帝国的隐喻:中国民间宗教》,赵旭东译,南京:江苏人民出版社,2018年,第1—31页。那么,如此咀嚼粗糙的做法是否会导致有关民俗医疗描述在被阅读时易于走向单纯“取乐”呢?现代历史人类学崛兴之后西方人再认识中国民俗医疗时,又是否受到早期西方中国民俗医疗认知影响,或言重犯类似错误呢?期待笔者的这些疑惑能在接续探索中找到答案。