20世纪50年代中国高等造船工程学科整合与发展的苏联路径——以交通大学为中心的分析

刘岸冰

工程史

20世纪50年代中国高等造船工程学科整合与发展的苏联路径——以交通大学为中心的分析

刘岸冰

(上海交通大学 档案文博管理中心,上海 200030)

中华人民共和国成立伊始,政府就自上而下着手全局性的高等教育改革工作。其改革取向是高度集中统一的领导管理体制与全面引进苏联高等学校办学模式相结合,过程基本贯穿了20世纪50年代。交通大学(简称交大)高等造船工程学科经过院系调整、上海造船学院的筹建以及交大分设两地与独立办学等一系列的学科整合历程,得以不断发展壮大,在统一管理、专才教育、师资建设、科学研究及战略规划等多方面打上了苏联烙印,不仅确立了造船工程学科建设、人才培养体系,而且奠定了学科坚实发展的基础与后劲,为传统优势工科向当代“新工科”转型提供了启发和借鉴。

造船工程学科;交通大学;苏联路径

1943年,交通大学在重庆创建造船工程系。新中国成立初期,交大造船工程系经过一个调整、积聚力量的时期,最终确立了以苏联为蓝本的高等工科人才培养体系,这种学科发展上的单一取向使中国高等造船工程教育走向系统化,为国家培养了大量工程技术人才,推动了社会主义工业化建设,奠定了十一届三中全会之后造船工程飞速发展的坚实基础。近年来,关于20世纪50年代高等造船工程学科的发展历史已有一些文献有所论及,但多较为宏观和粗略[1]30-59, [2]91-96,有关交大造船工程学科的整合、路径及其影响尚未有文献予以研究。本文依据相关档案文献史料,对交大在建国初期造船工程学科的整合与苏联路径进行发掘,揭示新中国成立初期我国造船工程学科通过整合所获得的发展机会、发展模式及其所带来的影响,以期为当前“新工科”的建设提供借鉴和启迪。

1 造船工程学科的整合

1.1 中国近代造船工程学科的简要回顾

中国近代高等教育培养造船工程人才的学校,可以追溯到清末洋务派创办的福州船政学堂。1912年,在时任邮传部上海高等实业学堂(即交通大学的前身)监督(即校长)唐文治的努力之下,吴淞商船学校成立,陆续设立航海、轮机二科。1939年,吴淞商船学校内迁重庆,改称重庆商船专科学校,并增设造船科。1943年,重庆国民政府教育部将该校并入在重庆的交通大学本部,航海、轮机两专修科仍沿袭旧制,造船科则扩展成为四年制的造船工程系,由此我国大学里第一个培养本科生的造船工程系诞生,当时的造船工程系主任为叶在馥。抗战胜利后,交通大学复原上海。国民政府教育部又着手恢复吴淞商船专科学校,并令交大将航海、轮机两专修科重新划归吴淞商船专科学校,1946年,吴淞商船专科学校正式复校。鉴于造船与轮机两科目的不可分割性,交通大学为此重新设立了航海、轮机两专修科,并在1947年护校运动中升格为四年制的航业管理系和轮机工程系,同年暑期开始招收新生。1950年9月,根据华东军政委员会教育部和中央人民政府交通部命令,国立吴淞商船专科学校、海关总署税务专科学校海事班与国立交通大学航业管理系合并,改校名为“国立上海航务学院”,1950年10月,改校名为“上海航务学院”。

同济大学培养造船人才是从1936年开始的,但是其造船组课程一直附设在机械系内。直到1945年抗战胜利,同济大学复原上海后才将造船组从机械系中分离出来,建立造船工程系,聘请叶在馥担任系主任。1949年之后,杨槱接替叶在馥出任该校造船系主任,但同年11月,杨槱与叶在馥一起受旅大招聘团之聘去大连工作,系主任一职改由李永庆担任。

武汉交通学院的前身是国立海事职业学校,由国民政府交通部于1946年在武汉设立,培养航运、公路、邮政和电讯四个方面的人才,其中航运中设造船、驾驶、轮管三科。造船科的创建人为汪应寿,是1944年交通大学造船工程系的第一届毕业生。1949年5月武汉解放,该校由中南交通部接管,改名为中南交通学院。1951年又改名为武汉交通学院。直至院系调整时,该校造船科及其学生并入交通大学。

上海市立高等工业专科学校是抗战胜利后建立的,校址在上海平凉路,设有造船、土木、电机、动力等科。其学制先是初中毕业生入学后读五年,后改为高中毕业生入学后读两年。1952年,电机、动力与造船各科都调入交大。

1.2 造船工程学科在院系调整中壮大力量

1953年,随着国民经济恢复时期的结束,国家制定了发展国民经济的第一个五年计划。“一五”计划的指导方针和基本任务是:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防科学技术现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业。大规模的经济建设必然需要各种专业技术人员,特别是苏联援建的156项重点建设项目急需的专业技术人才,而旧中国高等教育的院系设置显然已不能适应国家建设的这一需要,必须进行调整。于是才有了1952年全国范围内的大规模院系调整,造船工程学科也是其中调整的重点学科之一。

1.2.1 1952年全国造船工程学科的调整

为培养造船工程专门人才,中央政府准备仿效苏联列宁格勒造船学院,成立一所造船工程类的专门院校。因此在1952年全国范围内的院系调整中,将当时全国的造船工程学科集中到上海,交通大学的造船工程学科办学实力由此得到扩展和加强。同年8月,华东地区高等学校院系调整委员会成立,并出台《华东区高等学校院系调整设置方案》,《方案》涉及造船学科的内容有:“造船类学科:由交通大学、同济大学、武汉交通学院3校的造船系及武汉交通学院、上海市工业专科学校2校的造船科合组而成”[3]2-3。调整后的交通大学成为一所“多科性工业高等学校”[4]283,取消了学院建制,设机械、电机、造船3个门类,7个系,18个专业,14个专修科。其中造船系包括2个专业,本科为船舶专业与船舶蒸汽发动机及其装置专业,专修科为船舶制造专修科和船舶动力设备专修科,相应地成立了两个专业教研室[3]13-14。经过这次院系调整,交大造船工程系教师的数量几乎翻了一倍,将近30人,其中一半是从英国和美国回来的教授、副教授,还有一半是交大与同济两校建系以来逐年毕业留校的青年助教。

1.2.2 1955年筹建上海造船学院

继1952年全国大规模院系调整后,随着第一个五年计划的实施和国际形势的变化,交通大学又进行了局部的学科调整。一是停止了船舶制造、船舶动力设备两个专修科的招生;二是一机部和高教部决定成立上海造船学院。

1955年1月7日,上海造船学院成立筹备委员会,筹备委员会主任为彭康。1955年1月29日,原大连工学院造船系教师20余人,三、四年级100余人及3位苏联专家迁来上海,并入交大造船系,李永清教授(上海)和李铭慰教授(大连)分别担任正、副系主任[5]457-458。1956年7月1日,上海造船学院在交大原址成立,原交大造船系4个专业,学生886人,教师90人,调入上海造船学院。胡辛人任院长,杨槱为教务长。新建的上海造船学院有船舶制造、船舶内燃发动机及装置、船舶蒸汽发动机及装置、船舶电气设备、船舶企业经济与组织、机械制造工艺、焊接工艺与设备等7个专业[5]472。

上海造船学院建立后设4个系19个教研室。船舶制造系下属7个教研室,成为造船学院师资力量最强的系。实际上经过几次程度不同的院系调整,上海造船学院的造船工程系几乎已成为全国“唯一”的造船工程系。造船学院学制有五年和四年半两类。1956年暑期,上海造船学院开始首次招生,当年共招收学生980人。1957年,造船学院有监事以上教师共92人,其中教授11人,副教授17人[2]94。

1.2.3 1957年上海造船学院与交大(上海部分)合并

1953年,我国开始社会主义经济建设的第一个五年计划。“一五”计划对高等教育提出了新的要求:“高等教育建设必须符合社会主义建设及国防建设的要求,必须和国民经济的发展计划相配合;学校的设置分布应避免过分集中,学校的发展规模,一般不宜过大;高等工业学校应逐步地和工业基地相结合。”[6]492

为配合中央关于社会主义经济建设第一个五年计划关于有计划地内迁一部分高校支援内地新工业建设的号召,1955年交通大学开始筹划西迁。1956年国内外形势发生重大变化。国际上,1955年万隆亚非会议的成功召开以及同年8月中美大使级会谈举行,紧张的国际形势有所缓和。国内,4月,毛泽东作了关于“十大关系”的讲话,提出要处理好沿海与内地的关系。另外,在号召广大知识分子大鸣大放大辩论背景下,交大全部内迁的质疑很快被提了出来,并迅速引发全校性大讨论。在广泛征求了交大内部师生员工意见,并考虑到其影响已波及其他学校、地方和一些部委,因此国务院总理周恩来亲自参加处理此事。最终国务院批准交通大学分设上海、西安两地发展。根据国家建设的需要,保证造船教育和科学研究的开展,同时考虑到贯彻勤俭办学的方针,充分发挥人力、物力的作用,以提高教学质量,事前由高教部、一机部、电机部、上海市委协调,1957年7月8日,上海造船学院和交通大学讨论通过《上海造船学院和交通大学合作办校方案》。《方案》共9条内容,规定上海造船学院“仍保持一个适当的上海造船学院机构”,其目的是为了“适应于造船教育和科学研究的需要和发展,并继续对外联系取得有关方面的支持”,并和交大上海部分“在同一行政领导下进行工作”。两个学校“所设各系各专业,除必须保持者外,凡性质相近,不必单独设立者,可予合并。”[7]

经过两年的发展,交通大学西安、上海两部分在专业设置、师资力量、教学设备上有了很大的发展和提高。1959年3月22日,中共中央指定上海交通大学与西安交通大学为16所全国重点学校之二,这是中共中央第一次将交大两个部分作为两所独立大学并命名为“上海交通大学”和“西安交通大学”。6月2日,教育部向国务院提出《关于交通大学上海、西安两个部分分别独立成为两个学校的报告》。报告称“自去年将两个部分分别下放给上海市和陕西省管理后,由于两个部分规模都很大,距离又远,行政上再实行统一管理,有许多不便之处。特别是考虑到今后两个部分已确定为全国重点学校,培养干部的任务都很重,长此下去,对工作是不利的。为此我们拟将交通大学西安及上海两个部分从现在起分别独立成为两个学校,上海部分改称上海交通大学,西安部分改称西安交通大学。原交通大学校长彭康同志改任西安交通大学校长,上海交通大学请中央另派校长。”[8]国务院于1959年7月31日批复“同意”,“即可照办”。1960年11月,中央教育部正式取消上海造船学院名称,“校印及一切公章自十一月廿五日起已停止使用”[9]。船舶制造系经过一番周折,又正式重新回到了上海交通大学,并逐步进入发展壮大阶段。

2 造船工程学科发展的苏联路径

由上可见,院系调整的指导思想及其之后全面推行的高教改革,完全遵循苏联路径。而在此过程中,高等造船工程学科的发展也不例外。

2.1 国家对造船工程学科实施高度集中统一管理

1952年院系调整之后实行的高教改革,一个明显的标志就是国家对高等教育实施高度集中统一的管理。交通大学作为中华人民共和国成立之前一所著名的理、工、管结合的综合性大学,在国家高等教育部的决策下,在院系调整中取消了理学院和管理学院,成为一所只剩下机械、电机、造船三类学科组合的多科性工业大学。院系调整后,国家规定在全国范围内实行严格的统一招生制度,交大在新中国成立前实行的“起点高”的老传统只能依靠较高的录取线得以体现,而在试题的难易程度上就无能为力了。此后一系列的教学改革基本上以苏联高等学校为蓝本,依照学科门类,拟定全国统一的教学计划和教学大纲,大量选用苏联出版的统一翻译过来的教材,这在造船基础课和基础技术课方面尤其如此。当时,全国除了军事院校之外,只有交大和大连工学院两所学校设立了船舶制造系。拟议中的造船学院原本要设在大连,制订船舶制造专业统一教学计划的工作当时决定由大连工学院负责。但随着形势的发展,1955年中央决定筹建上海造船学院,大连工学院造船系遂合并到交大,当时全国非军事院校中只有交大一个造船系,也就无所谓统一的教学计划了。不过从1959年开始,全国有一些高校,如大连工学院、华中工学院、华南工学院等陆续新成立船舶设计与制造系,制定统一教学计划的工作又重新提上议程。交大作为老牌造船工程系名校,理所当然承担了起草统一教学计划的任务。20世纪60年代开始,造船学科陆续采用我国自编的教材,其中大多数仍是全国统编。这种高度集中统一的管理制度,直到20世纪80年代之后才逐渐有所改善。

2.2 大大加强了苏联式的“专才教育”

1949年之前,中国高等教育一般效法西方等国家,按学科大门类设立院系,如理学院、工学院和机械系、电机系、造船系等,并无“专业”这个名称。每个系在高年级虽开设专门化课程供学生选修,但公共修读的课程还是比较多的。这种学科设置的理念,是让学生掌握一门学科广泛的基础知识,以适应毕业后根据自身的意愿在大范围内选择职业的需要,被称之为“通才教育”。1949年之后,我国学习苏联实习计划经济,人才培养计划与国民经济发展计划紧密相连,按各行各业对人才的需求确定招生的门类,这就使得高等教育在很大程度上强化了专门化,出现了从苏联引进的“专业”这个名词。专业的分类越分越细,甚至有以产品设置专业的。1953年全国工科院校设立了107个专业,到1980年就扩展到了537个专业,造船专业在1961年开始被划分成带有明显产品色彩的民船设计与制造、水面舰艇设计与制造、潜艇设计与制造三个专业[1]47-48。

2.2.1 教学计划:内容系统而繁复

20世纪50年代造船工程学科与其他学科一样,其教学计划也是参照苏联高等教育的专才教育模式建立的,包括培养目标及其说明、课程设置、教学进度、教学形式和教学环节如课堂讲授、讨论、习题课、实验、实习、课程设计、课程作业、毕业设计、答辩、考试、考查等。教学进度如各门课程的总学时数、周学时数、各教学环节的学时分配、课程设计和课程作业表、生产实习表等安排,所有这些内容都要预先设计好,并分门别类列入计划。此外,各课程均采用苏联教材,且都要有“教学进度表”,各教学环节都有相应的教学法文件,如实验指导书、课程设计(作业)指导书、实习大纲、试题、答题卡等。

以造船工程学科的课程设置为例,其变化主要体现在以下几方面。一是重视思想政治教育。该课程的时数大大增加,占总学时数的12%以上。二是取消了国文(中文)课。交通大学在1949年之前虽然是一所理、工、管科结合并以工科见长的综合性大学,但是却特别重视国文教育。建国初期实行教学改革之后,这个传统就难以为继了。三是在专业课方面,船舶原理与船舶结构并重,改变了过去重原理、轻结构的现象。四是大力削减船舶动力方面的课程,而且在基础技术课中也取消了热力学[1]49。这个课程设置的框架,一直持续到20世纪60年代。

苏联模式的教学计划内容系统而繁复,能统一对教学过程进行有效的管理和控制,减少教学活动中的随意性和盲目性,但随着时间的发展,其潜在的机械和刻板,并不利于教师和学生创造性的发挥。

2.2.2 教学环节:重视教学法的研究和实践

一是习题课。以交通大学造船系内燃机教研室苏联专家B.H.施密廖夫的内燃机理论课程为例,这门课的习题课的主要目的是“巩固学生在课堂上所获得的理论知识”,同时“培养学生对课堂上所讲的主要问题的灵活理解能力”。该专家还传授了习题课的教学法,指出应该给每个学生出一个题目,特别指出“在习题课上解释某个问题的方法,不要以讲课的形式进行,而是以谈话的形式进行”。此外,习题课也必须进行考查。考查时间一般选在“晚上答疑时间内进行”,或者“在某一堂习题课末尾进行”,以了解学生“对所做题目物理实质了解的深度”[10]。B.H.施密廖夫还谈到开设实验课的目的是“巩固学生在课堂上所得到的知识并培养其实际操作机器的基本技能”,其实验题目“应和讲课的主要部份联系起来”,因为这是“根据学校实验室具体条件和专业类型来定的”。实验课也必须进行考查。考查除了“直接在实验室内进行”,而且为确保实验考查效果起见,还提倡“让学生做一报告”,报告按教研室拟定的形式,在规定的时间内做好[10]。

二是课程设计。造船工程学科的特色还体现在重视课程设计和毕业设计。该环节是造船工程专业学生在学校中开始独立工作的阶段,在苏联高等教育中,是教学过程中最重要的阶段,对培养未来的工程师具有很大意义。课程设计“不但评定学生所学本专业的全部基础技术课程的成绩,而且也评定学生所学某一门专业课程的成绩,它是学生结业工作——毕业设计前的一个预习工作。”其特点是“充实和加深知识”。课程设计首先要确定题目和范围。以船用内燃机课程为例,课程设计题目应“符合该课程的教学任务”,还要“结合内燃机制造业的实际要求”,这就要求课程设计的任务书“不能千篇一律,更不该年年重复”。通常来说,考完内燃机课程的最后一部分就直接让每一个学生选一个课程设计任务书,学生在课程表规定的时间内进行课程设计。课程设计完成之后,还要进行答辩。答辩是“检查学生知识的一种特殊形式”,并且也是“课程设计的补充检查”。其目的是“使学生习惯于在讲堂上大胆地回答问题,培养学生迅速反映思维的能力,主要是使学生像工程师那样组织自己的思路和回答方式。”答辩由答辩委员会进行,委员会由教研室3~4位成员组成,并且有指导人以及得到通知的学生参加,有的时候甚至有系主任或副系主任参加[10]。

三是毕业设计。毕业设计是“培养年轻专家最后的步骤之一,是反映学生在五年内学习的总结,反映学生积极运用他在高等学校积累的全部知识的能力”。它是一个比课程设计“更全面的设计”,“实质上已经是一个工程工作”。仍以内燃机课程为例,其毕业设计“不仅设计内燃机,还要考虑到技术经济指标的论证和规定的动力装置”,这显然是考察学生解决内燃机课程整套的问题。学生的毕业设计首先也要确定题目和范围。毕业设计的题目是内燃机教研室根据当时制造中的和航运中船舶的需要而拟定的。“经常与船舶制造和经营机构设计处联系以及与制造内燃机工厂的联系都是每年补充毕业设计题目来源的途经”。其次在毕业设计过程中,教研室要定期审查设计的已完成部分,同时还特别要求学生“要充分发挥创造性”,要将自己的毕业设计“给局外人提评语”,还要在由“学校最高行政领导教师,教研室年老有经验的教研室主任,以及其他学校的、设计处或工厂来的人所组成的委员会前进行答辩”。最后就是毕业设计答辩。毕业设计最好是“公开大众”的。答辩次序由下列6个部分组成:(1)设计生报告;(2)委员会的问题;(3)设计指导教师的评语;(4)评议人评语;(5)系主任关于设计生完成教学计划和及格、良、优分数的百分比及平均分数的通知;(6)被答辩学生的总结语。答辩结束后,考试委员会根据成绩,由其主席宣布并授予答辩学生“工程师”的称号[10]。

四是毕业实习。毕业实习也是教学环节中的一个重要部分,学生做好毕业设计后要上船实习。一般地,安排生产实习也是按照苏联路径进行。学生在不同的年级分别参加认识实习、生产实习和毕业实习,且先后模仿工人、工段长或车间主任、技术员等不同身份参加生产实践。而对于造船工程专业的学生来说,实习包括两部分,分别是上船航行实习与船厂实习。它是理论与实践相结合的重要方式,是培养“专业工程师”的必要步骤。

1958年毕业于交通大学船舶制造系,后来成为“蛟龙号”总设计师的徐岂南在回忆实习经历时谈到,他当时被分配到青岛潜艇基地实习,“在舰艇上的时候,我跑前跑后,从头到尾完整细致地观察了潜艇,把各个舱段的结构都摸了个滚瓜烂熟。”除此之外,“我还主动提出去4801青岛船厂实习,因为那里的潜艇都在坞内维修,会把外表的绝缘层都拿掉,里面能让你看得更清楚”[11]184。1963年毕业于上海交大船舶制造系,现为中国船舶工业集团公司第708研究所船舶总体性能学科带头人的俞宝均在回忆毕业上船实习时谈到,“我们登上一艘5000吨的民用船,出海实习一个礼拜……出海实习使我有了实际航行的感受,……知道试航时应该配合工厂完成试航任务。”除了上船航海实习,学校还安排学生到船厂劳动实习一周。“我们被安排在沪东厂和江南厂实习,看到造船厂是什么样子的,了解到船厂放样间是很重要的……钢板怎样加工到弯曲,要1︰1的先放样出来……”尤其是“船厂实习很辛苦,当时正好是37到39度的高温天气,船的外壳到双层底的高度是0.8至0.9米,工人要钻进去做电焊,我们也都钻进去参观了。”[11]247-248由此可见,毕业实习不仅给学生亲临工作现场,掌握实践技能操作提供了机会,而且还有利于培养学生吃苦耐劳、爱岗敬业的精神。正如俞宝均说的“我认为从事造船行业工作,航海实习和船厂实习都是必须的,要在人生经历中有这方面的体验”[11]248。

2.3 加强师资建设和科研指导

2.3.1 师资来源:积极培养青年师资

为了培养造船工程学科的师资,尤其是以研究生为主的青年师资,苏联专家根据自己的专长,开出了专业课程。苏联专家在培养中国师资方面采取的主要方式是:组织去工厂实习、参观、由专家讲课、答疑、及大型的专业答疑,参加研究生的毕业设计答辩并给予指导。例如内燃机专家巴亚依斯托明,他指导了三名助教和一名研究生作毕业设计(军用船舰),在收集资料充实设计方面花了很多精力。1956年9~11月,巴亚依斯托明为收集资料出差20余次,计120多个小时,其中还出差去芜湖、武汉等地指导在该处实习的研究生。在教学过程中,除了答疑外,还曾组织了三次大型的专业答疑,参加了研究生的毕业设计答辩,并给予指导[12]。其次是各教研室主动配备了向苏联专家学习的教师和研究生,特意注意利用各专家的专长来培养缺乏的师资。1956年上海造船学院共有五位苏联专家。其中船制系的设计教研组和构造教研组共计配备了教员22人、研究生13人;动力系的内燃教研组和装置教研组共计配备了24位教员、研究生12人;电机系电器设备教研组配备了教员12人、研究生9人。同时教研室指定专人负责安排教员和研究生向专家学习。例如以动力装置教研室主任杭继寿为首学习蒸汽机及内燃汽轮机动力装置这门课程,以顾志明老师为首负责学好自动调节课程,等等,这样做的目的是为了“使专家的专长能在学院生根”[12]。通过充分利用苏联专家的专长以及上海造船学院的主动作为,造船工程学科青年教师培养的数量和质量都有了提高。

2.3.2 科学研究:注重指导和交流

苏联专家在指导造船工程学科教师和研究生从事科学研究方面有着很大的帮助。如巴亚依斯托明专家自1955年10月至1957年10月在交通大学期间指导中国教师进行了以下科学研究工作:一是开展了天平杆式发动机动力学、液压连轴节的工艺性、用模型试验的办法来研究轴系的横向震动等三项主要科研工作;二是帮助中国教师编写了教科书和参考书,如帮助编写了动力装置参考书及船舶内燃机动力学教科书等。他不但“供给了大量的参考书、书籍等”,并且还详细帮助订立了“编写这些书籍的内容、大纲,并介绍怎样写书的方式方法,怎样编写才是有创造性的,怎样编写可以当作论文看待等”。这些切实的帮助使得造船工程学科的编书及科研工作得以顺利开展。该专家还在1956年先后做了三次科学技术报告,报告题目分别为:“DOXFORD发动机”、“对向活塞式发动机发展史(一)”和“对向活塞式发动机发展史(二)”。此外,他还两次指导中国教师进行专题研究及撰写研究报告,在此过程中给予了很多帮助,包括供给资料、解答问题、建议报告的次序及内容等,使中国教师在研究能力上提高了一步[13]。

2.4 规划造船工程学科的长远发展

(1)进行新专业建设。如1959年根据海军建设需要,在苏联专家的帮助下,交大设立了水面舰艇设计与制造专业。事实上早在1955年筹备上海造船学院时期,筹备委员会就已经围绕如何培养军舰设计人才向苏联专家征求了意见。专家认为,“中国必须有设计军舰的人才”,“特别首先应有具有设计军舰能力的教师”,应充分利用苏联专家资源,“三位专家(普拉夫金、布库斯、伊斯托敏)都熟谙军用船,应充分利用这一条件”。他们认为,培养对象应为:一是“政治上可靠的年轻教师”,二是“一部分政治上可靠、学习上较好的学生”。培养年限“需9~10个月,至多为1年”,但必须为“全脱产”。培养方法上,“是通过毕业设计来培养,每个人有一个单独的计划”;培养的步骤,一是补学军舰知识,方式是听专家讲课,单独补课和自己阅读相关文献材料;二是毕业实习,根据题目到有关设计军舰的部门和制造军舰的工厂去实习;三是航行实习,根据题目到相应的舰艇上去进行航行实习;四是毕业设计,要求到相关的设计单位实地进行。要求学生在整个过程中,“都必须阅读有关书籍及参阅各种资料。没有阅读资料,没有到舰艇上去实习过,是不能进行设计工作的,因为这相当于纸上谈兵”。至于指导工作,“由学校有关教研室来担任”,但在当时条件下,“可由三位专家自己担当”[14]。在苏联专家的帮助下,1959年2月交大新设立水面舰艇设计与制造专业。1960年9月,在苏联专家的影响下,根据国防建设和科研的需要,增设潜艇、船舶结构力学和船舶流体力学三个专业。由此,造船工程学科的力量得以不断拓展和壮大。

(2)设立夜大学。为了更好、更快、更多地培养造船工程方面的人才,除了本科教育,上海造船学院还学习苏联,决定成立夜大学。招生对象为一机部所属上海市造船系统的工厂、机关学校中具有相当于高中毕业水平的干部及工人,年龄不限。早在成立夜大学之前,因为列宁格勒造船学院办有夜大学,上海造船学院筹备委员会专门就夜校筹办问题跟苏联专家进行谈话,在专家的建议之下,筹备委员会首先“通过列别节夫专家设立夜大学的教学计划”,以供办学参考。其次,专家建议委员会注重生源质量,“学生的条件,在苏联是不许降低的”,至于如何保障学生的质量,要由夜校部负责,安排“准备投考的工人自一月份到六月份先复习高中课程”[14]。在听取了专家意见并做了充分准备之后,1956年1月13日,一机部指示,上海造船学院成立夜大学,并于1956年暑期后开始招生,首期计划招生220名。学制为本科6年(包括毕业实习),设置船舶制造、船舶内燃机及装置、船舶电气设备、机械制造等专业。1957年中央决定交大分设两地,造船学院夜大学并入交通大学(上海部分)夜大学。

(3)加强对外交流。20世纪50年代,受国际环境影响,交大造船工程学科在国际上的合作与交流主要在苏联、民主德国等民主社会主义国家之间进行。对外交流的主要目的是传授和交流最新工程技术科学理论。主要举措有聘请苏联专家,邀请国外专家来校讲学,向国外派遣青年教师和留学生等。如1957年9月12日~10月15日,交大聘请民主德国的罗斯托克大学机械零件教研组主任伯宁专家来校讲学,为期一月有余,主要讲学内容为《机械零件设计的新技术》。听课的老师普遍认为“专家讲的许多内容都是书本上找不到的,对大家帮助很大。而且能适合大家要求,容易听懂”[15]。交大还根据《1955年选拔留苏及赴人民民主国家留学生研究生计划》,从船舶蒸汽动力制造、船舶制造等10个专业选拔了37名品学兼优的应届毕业生和本科一年级学生赴国外留学,其中留苏的33人,留学其他社会主义民主国家的4人,占这10个系学生总数675人的5.5%[16]。

3 对中国造船工程高等教育的影响

20世纪50年代后半期,为了抵御帝国主义的武力威胁和打破大国核讹诈、核垄断,中共中央果断做出了发展以“两弹一星”为标志的国防尖端技术的决策。而且,1960年7月,苏联政府单方面决定,全部召回在华的苏联专家,撕毁十余项两国政府间签署的合作协定、数百个专家合同等,废除257个科学技术合作项目。在这种严峻形势下,党和人民坚定地走上了自力更生的奋斗之路。1960年7月25日至8月4日,教育部和国防科委在青岛联合召开有48所高校及中央有关部门代表参加的会议,研究国防尖端专业设置和布局问题。上海交通大学领导人与会。教育部副部长蒋南翔在大会闭幕词中指出:“在高等教育战线上,就是要适应当前形势和需要,积极为国防建设服务,从培养科学技术干部和开展国防科学研究这两个方面,努力为国防现代化多做一些工作。”[17]1961年2月6日,中共中央批准将原由国务院有关部门领导的七所高等工业院校划归国防科委领导,以便有计划地为国防建设培养科学技术人才,上海交大也位列其中。从此时开始,直到1982年9月17日重新划归教育部领导为止,上海交通大学成为一所主要为国防建设培养人才的学校。由于其服务的对象主要是海军,对船舶制造系的发展无疑是有利的。船舰制造系各专业是研究舰船总体设计制造的,因此在学校里地位也很重要,代号为“一系”。

20世纪50年代,由于苏联专家的帮助,交通大学领导层的主动作为,再加上教师们在教学及科学研究工作上的努力,使得建国初期的交大“在当时具备了多科性工业大学较完整的专业,并且各专业都能正常地进行教学工作,很多教师已能掌握教学工作和开始从事科学研究的工作。”可以说,20世纪50年代的苏联路径奠定了该学科发展的基础,同时也影响了中国造船工程学科的长远发展。

3.1 确立了造船工程学科建设体系

在全国高等院校进行院系调整的同时,中央教育部要求各校将学习苏联经验与中国的实际情况结合,进行全面的教学改革。造船工程系前后9位苏联专家来到交大之后,一方面按照苏联高等教育的专才教育模式制定教学计划,另一方面自己身体力行,全力指导学科建设,教学方面从教学计划、课程设置、教学内容、教学方式、培养教师等各个环节,学历建设从培养本科生,研究生、夜校生等,诸多方面都打上了苏联的烙印,更为重要的是将苏联的高等教育制度模式移植到了交大,对新中国造船工程学科的建设以及人才培养体系都有着深远的影响。正如1957年交通大学教务长陈大燮在其撰写的《苏联专家对学校的帮助》一文中指出的,“经过1952年的院系调整,教学上最主要的成就是从通才培养转变为专才培养,毕业生的工作能力显著提高。苏联专家帮助制定了适合我国国情的专才计划,开设了应开的课程;在苏联专家指导下,充实了教学设备,加强了生产实习。”[5]489

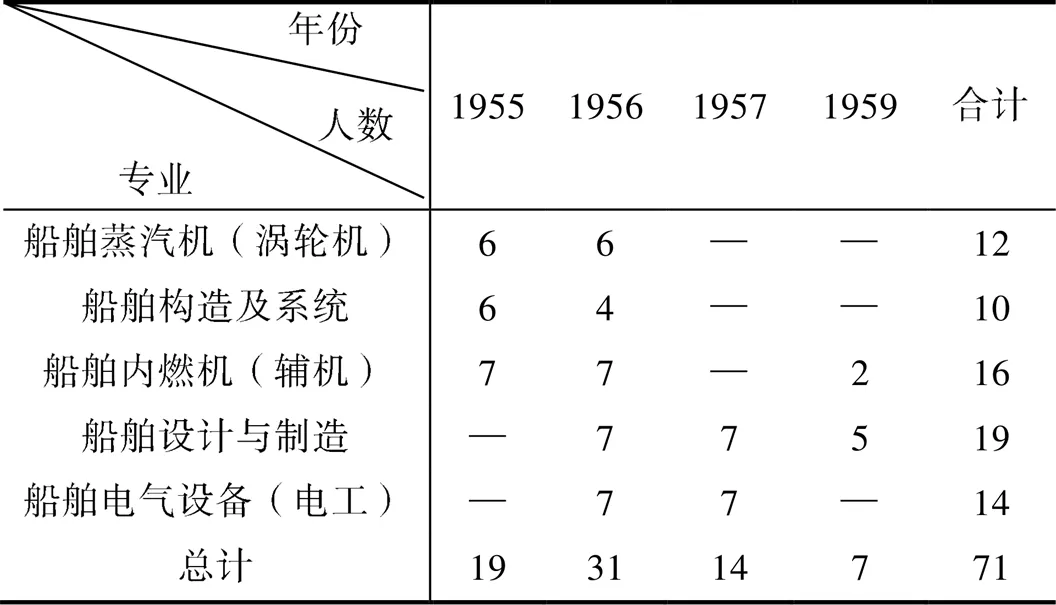

以造船工程学科招收研究生为例,1953年11月27日,高等教育部发布《高等学校培养研究生的暂行规定(草案)》,规定“凡聘有苏联专家(或人民民主国家的专家)或师资条件较好的高等学校均应担负培养研究生的任务”,其目的是“为了培养高等学校师资和科学研究人才。研究生毕业后应能讲授所学专业的一、二门课程并具有一定的科学研究能力”[18]266。1955年,交大造船工程学科开始招收研究生。1955~1959年的研究生招生情况详见表1。

表1 1955~1959年交大造船工程学科招收研究生人数统计表[2]60

“苏联路径”的高等教育体制存在缺陷,比如过细的专业设置,知识结构狭窄的专才教育等,当然最根本的缺陷在于一切按领导的意志和规定办事,束缚学校办学、教师施教和学生学习的主动性、积极性和创造性,不利于名校和人才的脱颖而出。但从总体上来说,“苏联路径”的特点和优点在交大造船工程学科的建设过程中都有所体现。特别是从微观上看,苏联的教学计划严谨和严密,课程设置重视理论,重视实验和实习、课程设计和毕业设计这些教学环节,重视教学法的研究。再加上当时船舶制造专业也未过细划分(后来分军、民等专业并非是学苏联的),在课程体系上加强了船体结构和结构力学的内容,在教材上重视专业的理论基础等。凡此种种,对于后来提高造船专业的教学和科研水平,以及人才培养的质量上还是有所裨益的。

3.2 为新中国培养了大批船舶领域人才

20世纪50年代中国高等教育的苏联路径,虽然由于实施过程中比较急,一定程度上脱离了中国实际,但整体上还是助力了中国造船人才的培养,尤其是在新中国船舶工业一穷二白的基础上,交大造船工程系源源不断地为国内各大船厂、科研院所、海军部队、行业主管机关输送了一批批杰出人才,这些毕业生,在工作单位不仅工程技术能力非常强,而且科学研究、工程设计能力都比较出色。因此可以说,交大造船学科的成长与中国船舶工业的发展始终紧密相连,我国第一艘万吨轮、第一艘水翼艇、第一艘核潜艇、第一艘航空母舰和第一台载人深潜器的背后,都能看到交大造船工程系毕业生的身影,他们是中国造船工业从仿制转向自主设计过程中做出卓越功勋的奠基者和开拓者。

自20世纪50年代前后到80年代在交通大学造船工程专业深造过的,并在舰船领域为国家做出过重大贡献的专家有很多。例如:黄旭华、沈闻孙、徐岂南、朱英富、董世汤、吴秀恒、郑明、邓三瑞、尤子平、胡传治、王荣生、陈昌炽、王业震、胡永良、李锡群、俞宝均、赵耕贤、张广钦、李柱石、范有年、杨葆和、陈金海、赵永甫、范模、徐青、胡可一、汪玉,等等[11]。他们其中既有主持国家重大国防工程设计的院士专家,也有精通各类民船研发的船舶设计大师;既有为海军装备发展战略提供决策咨询的将军,也有主管全国船舶行业各部门的负责人。他们的社会贡献是交大造船工程学科自成立以来卓有成效的人才培养模式、办学成就和优良传统的写照,也是“新工科”的背景下进一步书写学科发展辉煌的新起点。

4 结语

20世纪50年代,为建设社会主义新教育,中国高等教育全面学习苏联,进行了广泛而深入的改革。在此过程中,交通大学高等造船工程学科经过院系调整、上海造船学院的筹建以及交大分设两地与独立办学等一系列的学科整合历程,得以不断发展壮大,在统一管理、专才教育、师资建设、科学研究及战略规划等多方面均贯彻了苏联路径,不仅建立了与社会主义制度性质相配套的造船工程学科建设、人才培养体系,而且在学习苏联教育经验期间所做的探索为今天我国高等教育的发展奠定了学科坚实发展的基础与后劲,为传统优势工科向当代“新工科”转型提供了启发和借鉴。然而,苏联路径也有它的根本缺陷,如高度集中统一的管理体制,重理轻文的院校与专业设置,知识结构狭窄的专才教育,条块分割的部门办学等所谓的“社会主义特征”,大大束缚了学校、教师和学生的能动性和创造性,在后来逐步予以废除或改革了,但苏联高等教育的影响至今依然存在。

回顾中国近代以来借鉴外国高等教育经验所走过的道路,总结和认识在学习外国高等教育做法方面的经验和教训,无疑有利于未来中国高等教育发展路径的认识和选择。所以,中国高等教育在学习国外优秀经验的同时,一定要结合自己的文化传统和实际情况,发展有本国特色的高等教育,这是中国高等教育发展的必然走向。

[1] 吴善勤, 盛振邦. 从船舶到海洋工程[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2006.

[2] 王宗光. 上海交通大学史(1949-1959)第五卷[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2016.

[3] 华东区高等学校院系调整设置方案(草案)[M]// 华东学习委员会办公室. 华东高等学校情况汇编(第四分册)[M]. 华东学习委员会办公室编印, 1954.

[4] 中共中央党史研究室. 中国共产党历史(1949-1978)上册[M]. 北京: 中共党史出版社, 2011.

[5] 上海交通大学校史编纂委员会. 上海交通大学纪事(1896-2005)上卷[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2006.

[6] 李富春. 关于发展国民经济的第一个五年计划的报告[M]//何东昌. 中华人民共和国重要教育文献(1949- 1975)[M]. 海南: 海南出版社, 1998.

[7] 关于本院和交大合作办校的方案[A]. 上海交通大学档案馆: 永久-0165.

[8] 中华人民共和国教育部关于交通大学上海、西安两个部分分别独立成为上海交大和西安交大以及若干具体问题的处理意见[A]. 上海交通大学档案馆: 永久-0246.

[9] 上级关于取消上海造船学院名称的通知[A]. 上海交通大学档案馆: 永久-0290.

[10] 交通大学造船系内燃机教研室B.H.施密廖夫关于船用内燃机理论课程的习题课与实验课的座谈(讲稿)[A]. 上海交通大学档案馆: 长期-0188.

[11] 马德秀. 思源.启航[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2013.

[12] 上海造船学院1956年专家工作年终检查报告(初稿)[A]. 上海交通大学档案馆: 长期-0335.

[13] 巴亚依斯托明专家二年的工作成绩汇报材料[A]. 上海交通大学档案馆: 长期-0338.

[14] 上海造船学院筹备委员会姚志健副主任向普拉夫金、布库斯、伊斯托敏三位专家征求如何培养军舰设计人才的意见[A]. 上海交通大学档案馆: 长期-0191.

[15] 民主德国专家伯宁同志来校讲学[A]. 上海交通大学档案馆: 永久-0159.

[16] 1955年选拔留学生名单[A]. 上海交通大学档案馆: 长期-0206.

[17] 蒋南翔.高等学校要为促进我国国防现代化而奋斗[A]. 上海交通大学档案馆: 短期-015.

[18] 何东昌. 中华人民共和国重要教育文献(1949-1975)[M]. 海南: 海南出版社, 1998.

Soviet Path for the Integration and Development of Chinese Higher Shipbuilding Engineering Disciplines in the 1950s:An Analysis Centered on Jiaotong University

Liu Anbing

(Archives and Culture Management Center, of Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200030, China)

From the beginning of the founding of the People’s Republic of China, the government has undertaken comprehensive reform of higher education. The reform began in the 1950s; it is a combination of a highly centralized and unified leadership management system and a comprehensive introduction of the Soviet higher education model. In this process, Jiaotong University’s advanced shipbuilding engineering disciplines have developed continuously and have been strengthened through a series of integration processes such as department adjustment, preparation for the establishment of the Shanghai Shipbuilding Institute, and the establishment of two places at Jiaotong University as well as an independent school. The progress of teachers, scientific research, and strategic planning has been an essential process in the Soviet Union. In addition to the establishment of the shipbuilding engineering discipline and talent training system, the foundation for the solid development of the discipline has been formed. Transformation provides inspiration and reference.

shipbuilding engineering disciplines; Jiaotong University; Soviet path

2020–03–17;

2020–05–20

刘岸冰(1980–),女,博士,副研究员,研究方向:中国高等教育史等。E-mail:liuanbing@163.com

K27;U66

A

1674-4969(2020)04-0412-11

10.3724/SP.J.1224.2020.00412