工程社会学视角下的京张铁路建设

段海龙

工程社会学

工程社会学视角下的京张铁路建设

段海龙1,2

(1. 内蒙古师范大学 科学技术史研究院,呼和浩特 010022;2. 中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

京张铁路是中国自主修建的第一条铁路。京张铁路的修建基于军事与商业双重需求,清廷获得的修建自主权是英俄双方对路权争执不下最后妥协的结果,其修建缘由体现了工程建设的社会需求性;铁路线路最终选择关沟一线而不是之后的“丰沙线”,以及“人”字形路线的采用,都是限于筑路经费、工期和技术水平的结果,这些选择体现了工程与技术的相互制约;在京张铁路建设团队中,詹天佑既是工程的决策者,也是工程的管理者与设计者,其他工程师作为工程的设计者、管理者及工程实现者,中标的当地工头则负责技术含量较低的具体施工工作,以上分工体现了工程实施主体的社会性。京张铁路的路线选择和工程建设,同时体现了工程实施过程中人与自然的关系,即人在改造自然的同时必须要顺应自然。这一工程体现了工程社会学的意蕴,是工程社会学和工程哲学研究的典型案例。

工程社会学;京张铁路;工程史

110年前,京张铁路全线通车,开启了中国人自办铁路的历史。对于京张铁路的修建过程,已有专著作了较为详细的论述[1]。本文从工程社会学视角来思考京张铁路的修建,对其进行具体分析,以提升对京张铁路建设工程的认知,为工程社会学及工程哲学的研究提供案例,具有重要的学术意义。在京张高铁即将开通之际,这一研究也具有较强的现实价值。

京张铁路修建于1905~1909年间,从北京丰台柳村到张家口,全长约200千米。它是我国第一条资金完全自筹、工程师全部为华人、完全自主运营的干线铁路。此铁路在清政府的支持下,由总工程司(晚清时的职务称谓)詹天佑带领众多中国工程师主持修建而成。全线最艰巨的工程是越过八达岭,该成就亦为外国工程师所惊叹。京张铁路工程工期为四年,预算经费500万两白银(不包括机车车辆购置费用)。这一工程承诺不使用外籍工程师,筑路过程既采用中国传统技术,同时也借鉴了国外的筑路经验。

1 自主修建京张铁路是社会活动的结果

需求是工程出现的最初动因。一切造物活动都是为了满足人的需要[2],工程即是如此。

1825年,第一条近代铁路出现在工业革命发源地英国,之后很快被多国以各种形式引进。晚清的中国,自19世纪60年代开始,对是否建设铁路问题进行了长达十余年的辩论。在此期间,中国第一条铁路于1881年建成并得以偷生,拉开了中国建设铁路的序幕。此后,西方铁路技术通过知识传播、工程输入、人才培养等多种方式传入中国,中国工人在实践中也得到了基本的技术锻炼,初步掌握了简单的筑路技术。留美回国及本土培养的工程师也在协助外国工程师的过程中得到了有效实践,积累了铁路建设经验,获得了主持修建铁路的能力。

近代铁路技术的发明,属于技术问题。但各国引进铁路技术之后的铁路建设则是工程问题,由此探讨的哲学问题即为工程哲学问题。不同的工程不会因使用相同的技术而变得没有创新、没有意义。相反,使用相同技术的不同工程由于其所处社会环境、自然环境的不同而变得更加丰富。

晚清时期,张家口作为京师西北门户,是内地通往西北边塞的必经之路,亦为兵家必争之地。同时,张家口也是清朝对外贸易的重要通道和物资集散地,是当时中国国际贸易的重要陆路通道。汉口生产的砖茶先运到北京,再经张家口运往西北地区及出口俄罗斯;英法美等国商人则在张家口收购皮张和羊毛,张家口一度成为名誉中外的“皮都”。因此,修建一条京师通往张家口的铁路,是军事活动和商业贸易的双重需求。早在1903年,就有商人向朝廷申请商办京张铁路。朝廷考虑到京张一线的重要性,并查明商资中有国外资金渗透,拒绝了所有京张铁路商办的申请。

在京张铁路之前,中国所有的干线铁路都由外国工程师主持修建,筑路经费也大多借贷国外资金。这种情况在甲午中日战争之前,尚属正常的筑路模式,国外亦有很多国家经常采用。但甲午之后,随着外国势力的逐步深入,铁路日渐沦为列强入侵的有力工具。国外势力通过资本渗透、技术投入、管理运营等多种手段控制路权,进而入驻军队或设置警察,不仅夺取铁路运营盈利,还掠夺铁路沿线矿产,严重危害了铁路路权乃至国家利益。因此,自主修建铁路,成为当时清廷的迫切需求。

京张铁路能够成为由中国工程师主持修建的第一条铁路,也是迫于外交上的“无奈”。一方面,1899年清廷和俄国政府曾签订协议,北京向北的铁路除由中国人自己修建外,只能由俄国公司承建;另一方面,英国以京张铁路使用英人控制的京奉铁路余利修建为由,要求由英人承建。英俄两国相持一年之久,最后“妥协”:由中国自己的工程师修建。因此,京张铁路的自主修建权是英俄两国相争不下的“产物”。

由上可见,京张铁路的修建首先是社会的客观需求,因为有军事和商业的重要意义,清廷才将京张铁路提上建设日程。已有学者论证了工程的社会性[3],工程的社会需求性应该提到一个凸显的位置。从京张铁路工程来看,社会需求应该成为工程社会性的一个重要组成因素。清廷能够获取自主修建京张铁路的权利,是英俄两国各执“条约”、相持不下最后“妥协”的结果。京张铁路工程,最终能够在铁路工程界及其他社会领域产生重大影响,除工程自身具有难度之外,与其深处复杂的社会环境中能够取得成功,亦有密切的关系。京张铁路从筹建到建设再到运营,无不体现着工程与社会之间复杂且密切的关系。

2 路线选择是技术与工程相互制约的结果

技术是工程的基本要素,工程是技术的优化集成[4]。技术为工程提供了多种可能性,同时也限制了工程对技术的使用范围。工程也为技术的采用提出了约束条件。

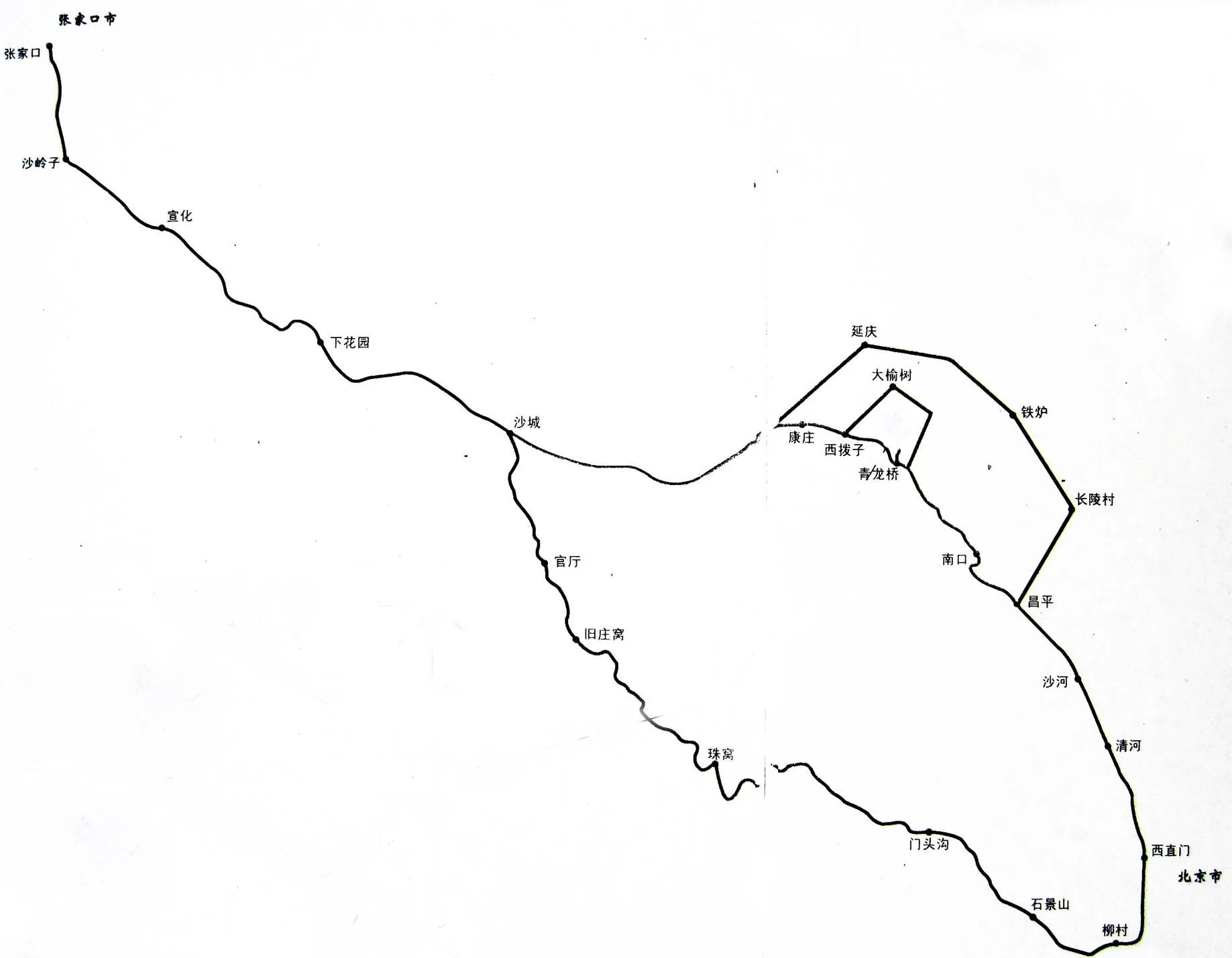

京张铁路从北京丰台到张家口,中间相隔崇山峻岭,路线不仅坡度大,还要穿过地质地貌复杂的八达岭。总工程司詹天佑经过数月踏勘,多线相比,最终选择了关沟一线(图1)。此线的选择,是在当时技术水平、工期和经费等综合条件下的最好选择。若只从铁路技术角度考虑,并不是最佳选择[5]。尤其是青龙桥附近的“之”字形路线,需要前后两辆机车同时运行。在“之”字形路线顶端,列车必须先停止,然后反向运行,列车不仅运行速度变慢,还有滑行危险。1950年代新建的“丰沙线”也是詹天佑勘测过的备选路线,但需要开凿的隧道太多,受当时的技术条件、规定的工期、及经费要求的限制,不可能完成,最终只得放弃。因此,在京张铁路的选线过程中,技术为其提供了多种可能,也约束着其工程选择的可能性;而实施工程的具体条件、工期和经费,则大大限制了技术的选择。由此,路线的选择正是铁路技术与该工程本身相互制约的结果。

图1 京张铁路选线图

(图片来源:寇兴军,周俊岭. 京张铁路[M]. 北京:中国铁道出版社,2001:22-23.)

铁路路线的选择,求平求直,这样不仅有利于火车行驶,还大大节省筑路时间和材料,以及火车运营后的保养费用。因此,从技术角度讲,铁路路线的最佳选择是遇山开凿、遇水搭桥。然而,工程并非只是技术的机械组合,其实施受诸多非技术因素影响。京张铁路的修建,除要解决技术上的坡度等问题,更重要的是受到工程时间和经费的限制,还有所有技术施工人员不得借助外国人的条件。为了能够帮助国内更多的铁路实行自办,詹天佑曾上书明确表示京张铁路必须尽快建成;在经费方面,京张铁路有限的筑路经费不能用于购置开凿隧道的先进机械设备。为此,詹天佑和其他工程师决定选择关沟路线,采用“之”字形路线,以缩短八达岭隧道的长度,并使用竖井法,将工作面增加为六个以同时进行开凿。

在京张铁路修建过程中,开凿八达岭隧道最为艰巨。最初,已在中国主持修建多条铁路的英国工程师金达推荐聘请日本工程师使用先进机械开凿,显然这是当时很先进的技术。但詹天佑认为该条铁路既为中国人自己修建,就不聘请外国人;由于筑路经费紧张,亦不能购置先进器械。在开凿的过程中,有人提出使用“凿岩机”效率高些。但詹天佑发现,工人们在实际操作凿岩机的过程中困难很多,非常不便。他们更习惯使用手钻,这样开凿的进度更快些[6]。可见,多种技术为开凿八达岭隧道提供了选择,但限于工程及施工人员的实际情况,最终还是借用手钻来开凿隧道。

不得借助外国工程师是清廷自主修建京张铁路的条件,这是由英俄两国与清廷签订的“条约”决定的;筑路经费多寡决定于清廷的国力;建路时间也是为了尽早完成尽早有运营收入。以上三个条件,都与铁路技术无关,但却都是决定京张铁路工程建设的重要因素。因此,技术只是为工程提供了可能性,但工程却只能选择其中之一来实施。

2019年年底,京张高铁开通在即。由于铁路技术的迅猛发展,京张高铁大大缩短了京张之间的距离,是高铁技术为其提供了可能性。同样,也受多种技术之外因素的影响,京张高铁才有如今之工程体现。

3 工程是有组织的工程群体共同实施的结果

工程的社会性首先表现为实施工程的主体的社会性[3]。提及京张铁路,马上会让人想到其标志性人物——总工程司詹天佑。的确,詹天佑是京张铁路最关键的人物,但工程并非一人所为。詹天佑在“通车典礼”中致辞道,“倘非邮部宪加意筹画,督率提挈,同事各员于工程互相考镜,力求进步,曷克臻此”。在《京张铁路工程纪略》中也提及,“本路工程始终出力各员为:正工程司颜君德庆、陈君西林、俞君人凤、翟君兆麟,工程司柴君俊畴、张君鸿诰、苏君以昭、张君俊波等,余繁不及备载”。京张铁路工程的顺利实施,要归功于詹天佑管理下的技术团队。

关于詹天佑的管理思想,前人已有论述[7]。在修建京张铁路期间,詹天佑制定了一系列管理制度,具体工程多采用招标包工制度。整条铁路统筹安排,分段同时施工,加速了工程进度。整个京张铁路修建工程,体现出了集体的贡献。资金方是以袁世凯代表的清廷官员,调控京奉铁路运营收入,并及时抽调其他资金补充京张所需。在经费预算超出原定计划时,还得到了慈禧太后的批准。管理方以詹天佑为代表,聚集到国内众多工程师。这些工程师都具有丰富的筑路实践经验,具有独当一面的能力。工程设计以詹天佑为主,但在一些具体的施工设计中,其他工程师也施展了自己的才华,如八达岭隧道六个工作面同时开凿而分毫无差,就归功于工程师颜德庆。京张铁路具体施工多采用招标包工制,詹天佑将一些具体的、技术性不太强的如土石清理等具体工程,通过招投标方式分包给当地包工头,这样既便于管理,也加快了工程进度。管理方、设计方、施工方等多层面积极努力,上下一心,工程终成。

在京张铁路工程中,詹天佑是工程的决策者,他决定路线的最终选择。同时,他也担任设计者和管理者的部分角色,既要对一些关键路线要进行实际勘测与设计,还要负责建筑材料的采购与管理。其他工程师也承担了设计者、管理者及工程实现者(技术人员)的角色。这是由当时的实际情况及铁路建设的特点决定的。为了加快工程进度,詹天佑将京张铁路分为三段,同时开工。从全国各地调来的工程师被分配在不同路段,负责各段铁路的具体设计和管理工作。例如陈西林主要负责关沟一段的具体测量,颜德庆则负责八达岭隧道的开凿。中标的当地包工头负责技术含量较低的具体事务。所有这些分工合作,体现了工程建设的社会性。

4 所建铁路与自然环境和谐相处

工程是人类利用科学技术通过改造自然的方式来满足需求的实践活动,必定要注重人与自然和谐共处和协调发展[8]。人造物工程也只有和自然环境和谐共处,才能更好地发挥出其存在的价值和意义。

京张铁路的路线选择大多采用“依山傍水”原则。“依山傍水”也是其他普通道路在山区地段的路线呈现。铁路选线多参考已有路线进行勘测和测量,既节省勘测成本,也便于材料运输。在京张铁路修建过程中,除个别不得不开凿的隧道外,大多依照原有地貌状况进行施工,最具代表性的是“之”字形路线的选择和居庸关隧道的增设。

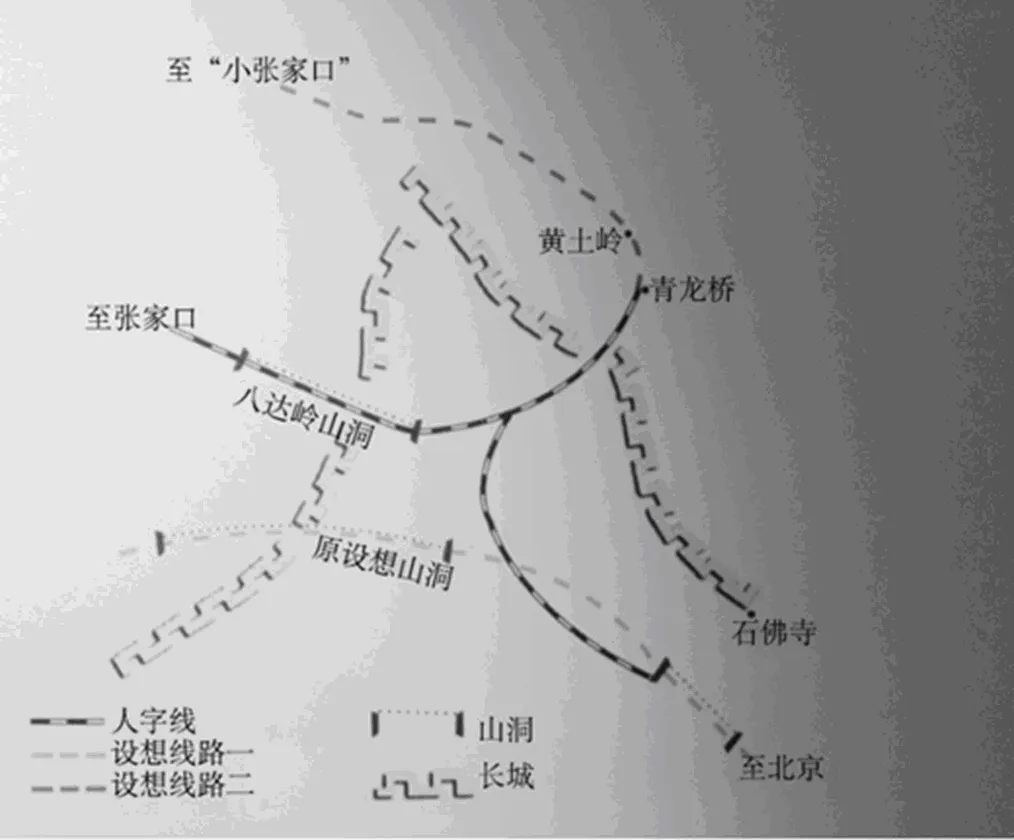

如上所述,在青龙桥附近,京张铁路选择了“之”字形路线,就是顺应地理环境的最佳选择。已有史料证明,“之”字形路线的选择,首先是为了缩短八达岭隧道的开凿长度(图2),因为隧道的长度会直接影响京张铁路整个工程的进度。其次,选用“之”字形路线还可以大大降低路线的坡度。对于这种情况,首选方案是采用“螺旋形”路线,但青龙桥附近的山谷过于狭窄,不能采用。若非要采用,需开辟两座高山,这显然是工程期限与经费所不允许的。因此只得根据地理环境,采用“之”字形路线。此举看似工程条件所限,实质也是工程顺应自然环境的体现。如今,百年京张路与千年长城两项伟大的工程,在八达岭处交相辉映,形成了一道独特的风景线。

图2“之”字形路线图

(2016年4月1日作者摄自“中华世纪坛之纪念詹天佑诞辰155周年展览”)

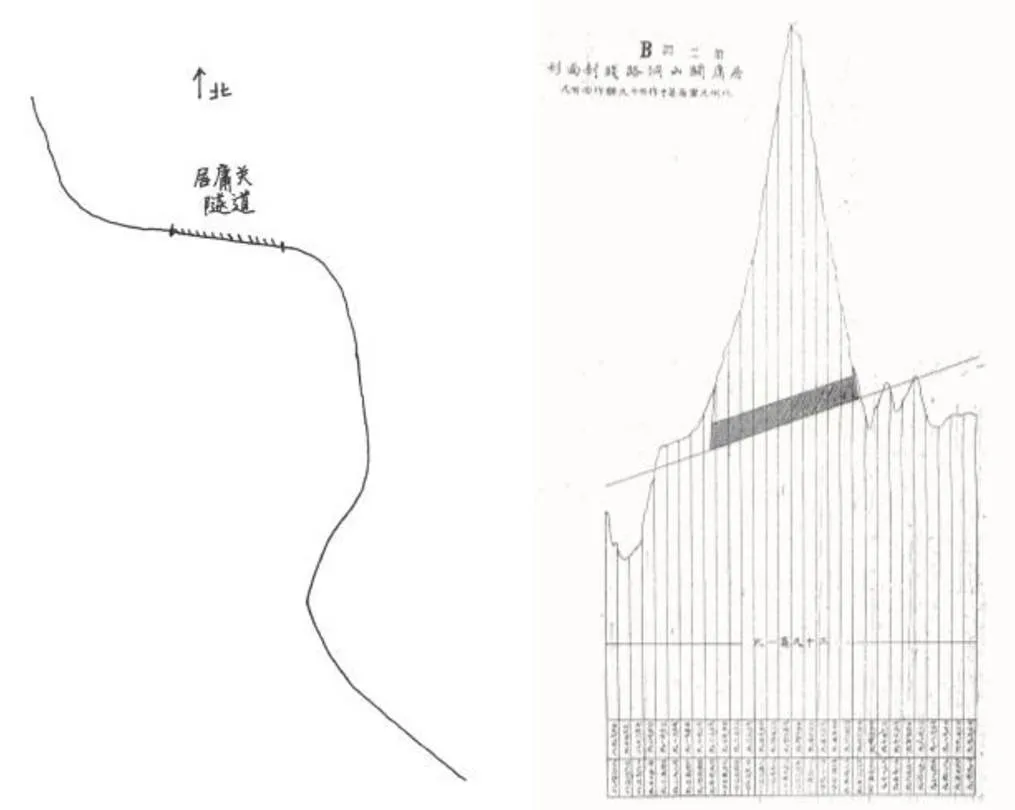

选择“之”字形路线首先是为了缩短隧道长度,而增设居庸关隧道则首先是为了降低路线的坡度。在最初的路线设计中,京张全线只需开凿三个隧道,即五桂头隧道、石佛寺隧道和八达岭隧道。等到实际施工时发现,居庸关处坡度远远大于铁路路线要求之极限。于是,詹天佑决定在居庸关处增开一个隧道,即居庸关隧道。为了在山腰的最狭窄处开凿隧道,又为了避开民房、减少道基的培高工程量,詹天佑选择架设桥梁绕道而行,最终实现了工程目的。建成后的京张铁路,像一条巨龙盘桓于崇山峻岭之间。百余年来,京张铁路上的列车驰骋于京冀大地,日夜不息。京张铁路连同路线上行驶的列车,早已融入到了自然环境中。

图3 居庸关隧道取线及开凿剖面示意图

(左图为作者手绘;右图引自《京张铁路工程纪略(附图)》(国家图书馆缩微中心))

工程的建设,既是对自然的改造,也是对自然的顺从,表现了人与自然的和谐相处,体现了人类在满足自身需求的过程中,对大自然的敬畏。

5 京张铁路工程的普遍意义及其特殊性

作为铁路工程,京张铁路同所有铁路工程一样,都是应社会需求、受技术水平限制、在一定工期和经费的约束下,在所处的自然环境中,实现人类的建造目的。这是所有工程的共同之处。铁路主要功能是交通运输,实现客货的空间转移。京张铁路同其他铁路一样,其工程有社会需求,需要经费支持,有统一管理的建设团队,连通着两个地点间及沿线的客货往来。

但是,一项工程的建设,与其社会、时代背景密切相关,这也是不同工程具有不同特质的重要原因。京张铁路能够在近代中国铁路建设史中占据特殊的地位,与其特殊性密不可分。首先,京张铁路不是近代中国建设的第一条铁路,但它是由中国工程师独立完成的第一条干线铁路,是西方铁路筑路技术首次在中国实现本土化的一条铁路,因此它在铁路技术移植中国的过程中具有特殊的意义和价值。其次,京张铁路建设经费完全由中国国内自筹,有效遏制了外国利用资金投入控制路权的野心。1894年之后,一方面清廷财力有限,另一方面列强手持不平等条约,利用资金入侵和工程师主持建设铁路染指中国路权。外人掌控路权不仅侵占铁路运营收入,更严重危害了国家主权,清廷对此洞若观火却又无可奈何。而京张铁路不仅具有明显的经济价值,更具有重要的军事意义。能够控制京张路权,不仅控制了京张铁路的运营收入,更增强了晚清朝野自办铁路的信心。第三,就京张铁路自身而言,其工程难度在近代中国是空前的,尤其是越过八达岭一带的施工。具有丰富经验的外国工程师金达亲自勘测此线,认为在有限的工期和资金内,中国工程师不可能完成此路线的建设。亦有外国报纸对总工程司詹天佑冷嘲热讽。但中国工程师凭借着精妙的设计、丰富的经验,不仅借鉴国外经验还大胆创新,保质保量地完成了整个工程。詹天佑不仅采用了“之”字形路线、还引进了“自动挂钩”,不仅使用竖井法增加工作面、还创新地将矿山用炸药使用在隧道的开凿中。这些举措在京张铁路工程中可圈可点,大大提升了京张铁路的工程价值。

京张铁路正是基于以上特殊性,才在中国铁路建设史中具有里程碑的意义。京张铁路的特殊性更好地诠释了其作为一项工程所应该具有的特殊意义。

6 结语

作为由中国工程师独立完成的第一条铁路,京张铁路无疑是一项成功的工程。它实现了“质量好、进度快、费用少”的既定目标,不仅在铁路工程界产生了重大影响,也在社会各个方面获得了广泛的赞誉。李四光曾说,“詹天佑领导修建京张铁路的卓越成就,为当时深受侮辱的中国人民争了一口气,表现了我国人民伟大的精神和智慧,昭示着我国人民伟大的将来。”作为一项工程,京张铁路修建过程充分体现了工程社会学及工程哲学的各项内容,是一个内容丰富的案例,值得进一步深入研究。

[1] 段海龙. 京绥铁路工程史[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[2] 远德玉. 从技术哲学的视角看工程哲学[J]. 自然辩证法研究, 2007, (12): 110-112.

[3] 朱 京. 论工程的社会性及其意义[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2004, (6): 44-47.

[4] 殷瑞钰, 汪应洛, 李伯聪. 工程哲学[M]. 北京: 高等教育出版社(第三版), 2018: 103-107.

[5] 段海龙. 京张铁路“人”字形路线探析[J]. 科学文化评论, 2017, (5): 107-114.

[6] 詹天佑科学技术发展基金会, 詹天佑纪念馆. 詹天佑文集[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2006: 151.

[7] 杨文生, 李新月. 詹天佑人力资源管理思想述评[J]. 湖南科技学院学报, 2007, (6): 42-45.

[8] 黄正荣. 关于工程哲学问题的再思考[J]. 科技进步与对策, 2008, (10): 18-20.

On Construction of Beijing-Zhangjiakou Railway from the Perspective of Engineering Sociology

Duan Hailong1, 2

(1. Institute for the History of Science and Technology, Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010022, China;2. Institute for History of Nature Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

The Beijing-Zhangjiakou railway is the first railway independently built by China. Its construction was a dual requirement of the military and the commercial sector. There was a dispute over Right-Of-Way between British and Russian parties; however, they compromised and the Qing court obtained full autonomy over the construction. The construction of the Beijing-Zhangjiakou railway reflects the social demands of the project. Limited by road construction funding, construction period, and technical level, they selected the “Guangou Line” and adopted the herringbone line instead of the subsequent “Fengtai-Shacheng Line.” These choices reflect the mutual constraints of engineering and technology. Zhan Tianyou was not only a decision maker in the construction team of the Beijing-Zhangjiakou railway, but also a manager and a designer. Other engineers also assumed the roles of designer, manager, and project implementer. The local foreman who won the project bid was responsible for the less technological details. The construction work aptly reflects the social nature of project implementation. Route selection and project construction also reflect the relationship between man and nature, that is, man must conform to nature while also transforming it. The engineering of the Beijing-Zhangjiakou railway is the result of the coordination of human social needs with those of the natural environment. The Beijing-Zhangjiakou railway project perfectly embodies every aspect of engineering philosophy and is a typical case of engineering philosophy research.

engineering sociology; Beijing-Zhangjiakou railway; history of engineering

2019–11–29;

2019–12–15

国家社会科学基金项目“近代化与中国铁路技术标准化历程研究(1881-1949)”(19XZS013)

段海龙(1975–),男,副教授,研究方向:铁路工程史。E-mail:duanhailong0923@163.com

C91;U2

A

1674-4969(2020)04-0405-07

10.3724/SP.J.1224.2020.00405