科技重大风险与人类安全危机:前所未有的双重挑战及其治理对策

刘益东

“科技重大风险治理研究与人类安全”专栏

科技重大风险与人类安全危机:前所未有的双重挑战及其治理对策

刘益东

(中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190)

开展科技重大风险治理研究,确保人类安全与可持续创新及发展是当务之急。科技重大风险研究主要包括三项内容:一是研判科技重大风险的严峻性与紧迫性,这是首要前提;二是确定开展科技重大风险专门研究的重点难点,这是研究主体;三是探讨新型决策机制,这是治理对策的切入点和启动方案。指出近年来尖端科技发展迅速、威力异常,呈现出科技大爆发态势,其不可控性和不确定性日益增强,科技伦理事件频发,贸易战、科技战、军备竞赛不断升级,科技重大风险愈演愈烈,而当前防控科技重大风险的多道人类安全防线都存在严重漏洞,深陷危机,人类面临前所未有的双重挑战。为此急需新型决策机制,急需启动从粗放式创新与竞争向可持续创新与合作的大转型予以应对。

科技重大风险;致毁知识;人类安全;非传统安全;底线思维;硬伦理;分配革命;竞争方式陷阱

进入21世纪,特别是最近10年来,尖端科技发展迅速、威力异常,呈现出科技大爆发态势,其不可控性和不确定性日益增强,科技伦理事件频发,科技重大风险备受关注。科技重大风险源于多种因素,科技的粗放式发展、粗放式创新与粗放式竞争是主因。笔者以致毁知识为主要研究对象开展科技重大风险研究22年,深知防控科技重大风险的研究至少包括六大必备要素,总体上分为三个部分:一是研判科技重大风险的严峻性与紧迫性,这是首要前提;二是确定开展科技重大风险专门研究的内容,这是研究主体;三是探讨新型决策机制,这是治理对策的切入点和启动方案,这也构成了本文的三个部分。

1 前所未有的双重挑战:科技重大风险愈演愈烈与人类安全防线存在诸多漏洞

研判科技重大风险的严峻性与紧迫性是当务之急,也是科技重大风险治理的首要前提,只有认清和把握风险的严峻性与紧迫性,才可能对其研究和治理给予及时充分的重视与资源配置。目前关于科技重大风险(科技巨风险、科技极端风险等)研究的情况是,在国内除了几篇政策解读性文章之外,鲜有以其为主题的研究;国际上在“生存风险”、“全球巨灾风险”研究中有涉及科技重大风险的内容(下文详评),但是在研判风险严峻性紧迫性这个环节明显不足,主要表现为对科技重大风险的现象、统计、成因和趋势有所分析论述,但是忽视了对科技重大风险防控措施局限性和漏洞的揭示及概括。

1.1 科技的粗放式发展、粗放式创新与粗放式竞争导致科技重大风险愈演愈烈

科技发展的动力是多方面的,个人和机构的好奇心、优先权、专利权、竞争优势及科技、经济、军事、国家等各种利益,都是科技发展的驱动力,其中竞争居于核心地位。科学社会学家哈丽特朱克曼(Harriet Zuckerman)引用西蒙韦尔的名言指出有三种原因推动科学前进:1)技术应用;2)棋赛(棋赛意味着竞争、奖金和奖章);3)通向上帝之路(追求真理)[1]。科技史和现实都表明,在职业科研活动中,优先权竞争往往是第一位的,当优先权与追求真理冲突时大都如此,因此从职业的角度看,棋赛竞争是科学发展的第一动力。在市场经济中竞争居于核心地位,科技经济一体化,所以科学技术发展,竞争也居于核心地位。竞争是多层次多领域的,包括科技、经济、军事、社会制度等的竞争,而恶性竞争危害巨大,笔者将其称之为“竞争方式陷阱”或“赛道陷阱”,用以说明只顾与对手竞争,忽视竞争方式本身的缺陷而迷失方向损人害己陷入危机的情况。竞争方式比竞争对手的危害更大是指:在该竞争方式下战胜对手的同时也损害自己,而且损害自己的程度有时比对手战胜自己更严重,发动核战争就是如此[2]。工业革命以来形成的西方市场经济制度有三大缺陷,一是牺牲环境的粗放式发展,二是牺牲安全的粗放式创新[3],三是既牺牲环境也牺牲安全的粗放式竞争,三者互相结合、加强,不仅破坏环境,更是对人类安全造成巨大威胁。环境问题已经引起重视,而人类安全问题被长期忽视。众所周知,科技风险伴随科技的大规模发展与应用而不断增多,有学者根据世界卫生组织“突发事件数据库”统计数据,发现自1900年至2006年所发生的科技灾难共约6152起,且随着科技进步的加速而同步上升,技术灾难的数量增长接近于指数增长规律,且近30年来发生的技术灾难数量占了整个技术灾难数量的92%[4]。随着生物安全实验室的增加,实验室泄漏事件也随之增加,2004~2014年,美国生物安全实验室的数量增加约2倍,美国CDC2012年报告指出,美国生物实验室泄漏事件2004年有16起,2008和2010年则分别为128和269起。《禁止生物武器公约》已于1975年生效,但它并不禁止预防和防御性的研发,结果是不少国家仍在进行相关研究。随着新兴生物技术的快速发展,有军事专家认为,21世纪人类面临的最大威胁可能就是不断改进的生化武器[5]。拉瑞罗曼诺夫(Larry Romanoff)指出:几十年来,美国政府及其许多机构对生物战进行了深入研究,其中许多研究都集中在种族特异性病原体上。在提交给美国国会的一份报告中,美国国防部透露,其制造人工生物制剂的计划包括修改非致死性病毒使其具有致命性,以及通过基因工程改变生物制剂的免疫学特性,使其无法治疗和接种疫苗。这份军事报告承认,当时它经营着大约130个生物武器研究设施[6]。同样以“防御性”为名的美国《生物盾牌计划》于2004年实施,2004~2013年美国政府为生物盾牌计划拨款55.93亿美元[7]。如果说核战争没有赢家,玉石俱焚,那么生物战更没有赢家,病毒通吃,生物武器被称为穷国的原子弹,能够掌握生物武器的国家远比掌握核武器的国家多,而且其不依赖稀缺的原材料,使用门槛又比较低。研发和储藏过程中,实验室安全不能完全保障,而且实验室关得住病毒却关不住制造病毒、复制病毒的知识,极易被恐怖分子和生物黑客利用或误用滥用,因此发展和竞争生物武器完全是损人害己。在竞争至上、眼前利益优先等传统理念和有关利益集团的推动下,科技冷战、军备竞赛愈演愈烈,美国不仅废除中导条约(2019.8),不断增加军费(2019财年7160亿美元),不断开发尖端武器,更可怕的是,美国政府机构于2018年底批准了争议巨大、非常危险的禽流感病毒改造实验等[8],这些凸显“竞争方式陷阱”的恶果,是典型的只关注竞争对手,忽视了竞争方式带来的威胁和危害,错误的竞争方式使科技重大风险不断升级。正如刘孝廷指出的:“生态问题的存在之根本就是以竞争为基础的整个地球文明有致命缺陷。”[9]“如果不反思发展的前提、发展的动机和目的、发展的手段等,盲目发展的后果是不堪设想的。”[10]综上所述,科技重大风险愈演愈烈,并且是制度性、系统性和累增性的,挑战极为严峻,前所未有[11]。

1.2 防控科技重大风险的人类安全防线存在诸多严重漏洞、不堪重任

关于科技重大风险,近年来越来越受到学术界和社会的重视,但是已有研究忽视了防范化解科技重大风险面临的困难。笔者发现目前多道人类安全防线存在严重漏洞,风险防控形势异常严峻。笔者揭示和概括出人类安全防线的十大主要漏洞如下。[12, 13]

(一)科技伦理、科技法律与安全监管存在严重漏洞

近年来人工智能、合成生物学、基因编辑技术等发展迅速,引起人们的担忧和恐慌,为此引发了科技伦理、科技法律热潮。笔者认为科技伦理、科技法律存在严重漏洞,甚至可以说是科技伦理失灵、科技法律失灵,即科技伦理和科技法律不能约束世界上所有实验室和科技专家。用伦理法律约束不端行为,在社会生活中有效,少数人违反的危害毕竟有限,但是在科技领域效果并不理想,因为世界上有233个国家和地区,科技伦理、法律各异,伦理和法律的空白和漏洞很多,公海和荒岛更难监控,黑客、创客与疯狂科学家等不受约束。例如,美国禁止基因编辑“三父母”婴儿技术,美国科学家团队就在不限制该技术的墨西哥进行操作,使得世界上首例细胞核移植“三父母”婴儿于2016年诞生。一些企业研发机构也不会因为其产品容易转化而被恐怖分子利用就自我约束。对于科学发现与技术发明而言,做出1次和做出100次是一样的,在知识极易扩散的互联网时代,加强科技伦理、科技法律和安全监管至关重要,但是也应该清楚其本身存在的局限和漏洞[12]。近期,科技伦理研究虽成热点,遗憾的是,不少研究忽视了科技伦理法律存在严重漏洞,忽视了研究科技伦理科技法律的前提是研判目前科技重大风险的严峻性与紧迫性,结果事倍功半。

(二)提高科技专家及相关人员的责任水平、自律水平和道德水平存在严重漏洞

长期以来的主流观点认为科技是双刃剑、技术是双刃剑,科技本身是工具、是中性的,提高科技专家和科技应用者的责任感、自律水平、自治水平和道德水平是科技至善、防控科技风险的关键。“国外学者尽管研究科学技术负面效应问题的观点和角度不同,但最终都落在人的问题上。这是不难理解的,因为人是科学技术负面效应问题的焦点,所有科学技术负面效应问题都是由于人对科学技术把握的水平、思维方式以及道德动机落后于现实等原因造成的。提高人的素质,挖掘人的潜力是解决科学技术负面效应问题的关键。”[14]可见,主流观点是把治理科技风险和负面作用寄托在提高人的素质、责任水平、道德水平和伦理及法律的约束之上,负责任研究与创新(RRI)就是如此。这种主张的漏洞在于:一是即使人们普遍提高了责任感和道德水平,只要有少数科技专家、创客、疯狂科学家不负责任即可酿成大祸(理由如科技伦理法律失灵),更何况掌握尖端科技可以让个人拥有君临天下的生杀大权,总会有人禁不住诱惑,利用尖端科技为非作歹;二是在错误的科技发展模式下(信奉科学无禁区的科学模式下),即使完全遵循科技伦理规范进行负责任的研究与创新仍然不能防控科技重大风险,例如发现核裂变的奥托哈恩做的就是负责任的研究,否则怎么可能得到诺贝尔化学奖?三是不同角度对负责任的理解不同,爱因斯坦提议美国研发原子弹,是因为担心纳粹德国抢先造出原子弹,当时的美国曼哈顿计划就是负责任的创新(而从人类视角看研发核武器是最不负责任的创新)。因此在许多情况下,对负责任、有道德可以有不同理解,有相对性,无法用“负责任研究与创新”来防控科技重大风险。

(三)确保相互摧毁不能确保自身安全,平衡战略存在严重漏洞

科技史和现实情况表明,尖端科技的出现和发展,往往会被用于尖端武器研发,科技界和社会对此司空见惯,科学家对此听之任之,也许是因为相信只要确保相互摧毁,就能确保自身安全。此信念来自所谓的“核平衡”,即1945年原子弹爆炸之后没有再发生核战争,使人误以为是核平衡的作用,进而把核平衡扩大到基因武器平衡、人工智能武器平衡、纳米武器平衡等,认为发展尖端武器,只要确保相互摧毁,维持尖端武器平衡等平衡战略,就可确保自身安全。笔者认为这完全是误解。第一,没有发生核大战与核灾难,并非是有效控制了核风险,而是因为幸运,二战后世界上发生多次核危机和事故让核战争一触即发,侥幸才得以避免[11]。正如美国哲学家理查德罗蒂(Richard Rorty)指出的,“人类活过了原子弹造出以后的五十年,纯粹是偶然的。”第二,生物、纳米、人工智能等尖端武器,不像核武器那样依赖稀缺的原材料,使用门槛较低,容易扩散、为坏人所有。第三,创客、黑客、极客、企业实验室、疯狂科学家乃至科技恐怖分子都可以借助全球化的公共研发平台进行尖端科技与尖端武器研发,生物实验室等尖端科技实验室的泄漏、失窃事件不断发生,研发活动并不能得到有效控制。“相互摧毁的能力”不能完全控制在国家政府的手中,不对称战争和恐怖活动随时可能发生,因此确保相互摧毁并不能确保自身安全,开发尖端武器的理由根本不成立,最终害人害己[11]。例如,以防御为名开发生物武器,无论有意还是事故,都可能导致生物病毒疫灾在全球泛滥,没有国家可以幸免。

(四)扬长难以避短:扬长避短机制存在严重漏洞

人类进化与文明演进发展出许多重要智慧和体制机制,扬长避短就是其中之一。在科技发展问题上的扬长避短,就是解决“在科技发展与应用的过程中,如何发扬科技的正面效应而避免其负面效应?能否防范化解科技重大风险?”这一问题。笔者的研究表明,科技发展可以扬长(科技继续发展、应用以增加正面效应)但是难以避短(难以防范化解伴随而来的科技负面效应与风险),理由有六点:1)考虑问题的角度不同,对负面效应的理解不同,应用核科技研制原子弹,从军事角度看它不是负面效应,从人类安全角度看就是负面效应,当然我们要以人类安全为主视角,但是在现实当中,总有不同视角和不同利益诉求;2)时效不同,有些成果短期看是正面效应,长期才暴露出负面效应,如DDT;3)考虑成本和竞争,即使知道有负面效应,为了节约成本、提高竞争力,企业急功近利且容易逃避责任,故意不消除其负面作用,造成对消费者的慢伤害,例如食品添加剂、草甘膦农药;4)不可分割、不可抵消,科技成果一旦进入学术界、社会、市场将会得到各种可能的应用,加上不同视角、不同时效、节约成本等因素,使得成果的正面效应、负面效应等各种效应都不可避免,对于尖端科技而言,其正负效应不能抵消,例如核电站、核医学不能够抵消核战争、核事故,生物制药、基因疗法不能抵消基因武器和生物病毒所致灾难[15],不能抵消的结果就是正面效应再大也不能避短,是一坏遮百好;5)面对科技身不由己,是否使用、如何使用科技有时并不由使用者决定,在利益驱动和竞争格局下,科技会诱使、迫使人们使用,即使产生负面效应、即使对自己不利,也不得不研发使用,一些国家进行核武器生物武器研发就是如此;6)科技负面作用,特别是巨大的负面作用,可以给制造者生杀予夺的权力,世界上总有坏人和极端分子以及机器人,会用它发号施令、为非作歹,何况人会权衡利弊得失,面对巨大权力总有人禁不住诱惑。以上分析表明,在当下世界主流经济与科技发展模式下,不能笼统地、一厢情愿地说科技是双刃剑要扬长避短,实际上,科技发展可以扬长却不能避短或难以避短[12],对此,我们必须实事求是地予以面对,要具体分析在什么条件下可以扬长避短、可以科技至善。

(五)甄别风险与安全隐患的能力存在严重漏洞

防控风险需要及时甄别风险和安全隐患,而这高度依赖某种能力,能力低者难以识别能力高者有意或无意制造的风险、隐患和造假及圈套,如同二三流智囊军师无法识破一流智囊军师设计的圈套一样,陷入“能力高位蒙蔽困境”,这与人们所说的高段位能力者可以向下兼容有类似之处,这里所指的能力范围较广,包括科技能力、智库能力、研究能力、技艺能力、情感能力等。风险制造容易、甄别却很困难、防控更困难,在多种情况下都可以制造风险,而甄别风险、防控风险却需要达成共识,风险的制造与甄别防控极不对称。如果领先的高水平科技制造风险和安全隐患(有意或无意),同等水平和较低水平科技就难以甄别和防控,体育等领域的兴奋剂制造使用与兴奋剂检查上的技术博弈就是如此,这也是人们热衷研发“黑科技”的原因之一。笔者称这种现象为“能力高位蒙蔽现象”或“能力高位蒙蔽定律”(简称“高位蒙蔽定律”)[13],可见科技伦理法律的实施与安全监管困难重重,绝非易事。

(六)广义科林里奇困境:防漏补漏机制失灵

对安全漏洞的防控和修补至关重要,对于人类安全漏洞而言更是如此。防漏补漏的前提是认知到位,认知科学中的短桥原理表明任何新的知识都需要在接近的旧知识(预备条件)的基础上才能得到。得到新认知往往经历“模糊-清晰-非共识-共识”等阶段,因此防漏补漏绝非易事。与此有关的包括科林里奇困境(Collingridge dilemma)和科研禁区困境,前者指在评估技术发展中面临的困境:在技术还未成型、还未广泛应用之前难以准确预测其后果,当技术确定之后再控制或改变它却非常困难;后者是笔者根据认知科学中的短桥原理提出的科研禁区困境,从时间与空间两方面丰富了科林里奇困境,即当时间提前较多、来得及禁止时却因预备条件尚未出现而难以识别和确定该研究是否应该禁止,当预备条件出现后能确定该研究属于应禁之列时又由于连锁效应和关联效应而禁止不住了,设置的科研禁区范围大可以实现有效禁止,但是范围大的禁区难以设置,科研禁区范围小,容易设置,却又不能有效禁止[15]。据此,笔者进一步提出“防漏补漏机制困境”,包括三点:1)防止出现漏洞和及时修补漏洞,都需要认知到位,而认知过程(模糊-清晰-非共识-共识)的特点决定了及时防止漏洞出现和及时修补漏洞绝非易事;2)因为漏洞的出现有多种方式,有渐进形成型,也有突然涌现型,前者可能由于“温水煮青蛙”,因没有足够的警觉和清晰的共识而无法及时阻止漏洞的出现,突然涌现型更是防不胜防;3)及时修补漏洞也不容易,因为出现漏洞意味着相关因素已经成型,盘根错节,所谓修补需要改变的不仅是漏洞本身,更要改变漏洞的成因,而且漏洞一旦出现就可能有正反馈,如民谚所说的“一针不补,十针难缝”、“千里之堤毁于蚁穴”,许多情况下,修补漏洞比另起炉灶更难。目前的人类安全防务同样陷入防漏补漏机制困境。

(七)知识生产与增长的选择机制存在严重漏洞

知识生产与增长的选择性是防控科技风险的关键,笔者通过提出“致毁知识”概念、提出和解决一组问题(4个前提和1个问题,详见本文2.2节)来对此进行分析,得出的结论是:在目前发达国家主流科技与经济一体化发展模式下,不能有选择地生产知识,不能有选择地进行创新,有26个原因说明在科技知识增长与应用的同时不能阻止致毁知识的增长与应用,因此人类面临毁灭的危险是不断累加和递增的,达到一定程度必然会发生毁灭性灾难,而且这种不可逆增长的危险累进方式,使得毁灭性灾难发生的几率越来越大,如不及时制止,必然直至爆发[15]。由此可见,知识生产与增长的选择机制失灵,人类安全防线存在严重漏洞。

(八)西方科技发展模式存在着与生俱来且不断恶化的严重缺陷与转型困难

现代科技是西方科技,存在着与生俱来的内在缺陷和科技与社会关系方面的缺陷,把优先权、专利权等知识产权的即时竞争与市场经济制度的眼前利益优先巧妙地结合起来,活力十足,却急功近利。西方科技及其市场转化事业硕果累累,但是从安全的角度评价,存在巨大缺陷:科学上长期信奉科学无禁区、认识无禁区,管理上奖惩极不对称(做出科学发现可以得到科学大奖,即使其应用引起巨大灾难);科学技术与资本结合,科学技术与个人主义结合,科学个人主义(科学主义+个人主义)盛行,眼前利益优先,作为科技产业典范的硅谷,无论研发和创新存在多大风险与隐患,信奉的是“先做出来,再请求谅解”,伦理不是硅谷顶级科技专家考虑的事,他们一贯将伦理视为技术创新和进步的绊脚石[16]。科技作为投资对象的结果是,科技按照资本的逻辑运行,许多非理性、赌博、集体疯狂行为都会出现。科技不仅成为经济驱动力,同时也是国家战略资源,在信奉丛林法则和竞争至上的某些西方国家里,科技成为军备竞赛的核心能力。西方科技发展模式就是科技的粗放式发展与粗放式创新,它们只考虑或主要考虑经济收益和竞争优势,不考虑或不优先考虑科技风险、创新风险和创新负面效应(考虑的也是投资的财务风险),不考虑负的外部性,以牺牲安全为代价在争议中快速发展[17]。这种科技发展模式多是产生、加剧而不是防范化解科技重大风险,而且还削弱科技伦理法律等防范措施的作用[18]。“通过研究的制度化,把科学并入现行的经济结构,使之成为商业组织的一个正常部分”(丹尼尔贝尔),因此,西方科技发展模式的缺陷是与西方市场经济制度的缺陷密不可分的。要改变目前西方主流科技发展模式,从粗放式创新转向可持续创新绝非易事,因为粗放式创新是西方科技创新的主体,形成了从观念、文化、教育到组织、制度、体制机制及既得利益集团等以国家安全和财富为中心的体系,要转变为以人类安全为中心的可持续创新体系,需要尽快克服一系列巨大困难。

(九)囚车剑魔四大困境:知错纠错机制存在严重漏洞

知错纠错机制是人类生存发展的最重要的机制之一,工业革命以来形成的市场经济制度下科技与经济一体化发展模式,因科技与资本结合,活力十足,但是急功近利,这种错误的发展模式正在危及人类安全,必须予以纠正,但是目前社会的知错纠错机制存在严重漏洞,甚至可以说是纠错机制失灵。把著名的囚徒困境与笔者提出的动车困境、双刃剑困境、魔戒困境合在一起,从人类是否犯重大错误和能否认清、纠正、抵消、易犯重大错误的角度来揭示人类面临的根本性困境和人类安全漏洞,简称“囚车剑魔”四大困境[19]。囚徒困境表明吃一堑未必长一智,认清错误、避免错误很困难。动车困境表明错误是在人类活动中产生的,发现错误时往往不能实行“先暂停、再纠错”,而是“边继续、边争论、边纠错”。小的错误可以通过获得正确的认识来纠正,但是大的错误,特别是关乎科技与经济发展模式的大错,仅有正确的认识是远不足以纠正的,通常需要具备四项条件才可能纠正重大错误:一是有正确的认识并达成共识;二是能够在利益上形成共赢的行动预期;三是能够采取有效的共同行动;四是其他有关条件同时具备[19]。因此纠正大错绝非易事,在不完全具备四项条件的情况下,发现错误不能纠正错误,达成共识也不足以纠正错误。可见纠错条件十分苛刻,在巨大惯性之下纠错更是难上加难。迄今为止,在纠正重大错误方面,环境问题迈过了达成共识这第一道关槛,但是没有迈过预期共赢这第二道关槛,美国不签订京都议定书就是明证;对于科技风险问题,连达成共识这第一道关槛都没有迈过,乐观派与悲观派各执一词,目前乐观派、谨慎的乐观派仍然占主流。此外,动车困境还说明了较为普遍存在着的“集体惰性”,由于从众、习惯、懒惰、心存侥幸和路径依赖,导致很难发生纠正错误的集体行动,表现为得过且过的“集体惰性”,它比个体惰性更糟糕。从政治制度的角度看,改变现状变得十分困难,社会惯性作用巨大。尖端生物技术一直存在风险争议,为此科学家、社科学者、法律专家、政府官员等召开过两次里程碑式的会议,1975年在美国加利福尼亚州举行的阿西洛马会议和2015年在华盛顿特区举办的人类基因编辑国际峰会。高璐对比两次会议的目标、观念、措施和结果发现,尽管40年间生物技术突飞猛进,然而人类社会与其相互适应的能力却提高不多,甚至在某种意义上是原地踏步[20]。弗朗西斯福山指出,美国的民主政治已经变成了否决政治,基于制衡机制,政治体制的某一部分能相对轻易地阻挠其他部分,整个体制完全受制于否决权[21]。金灿荣发现美国参议院内部的政党极化可谓美国政党极化现象的缩影,表现为阻挠与限制模式,少数派利用审议程序阻挠法案通过,而多数派利用审议程序限制少数派的阻碍。他认为美国体制要自我拯救困难重重,通过制度改革缓解政党极化的可能性微乎其微[22]。双刃剑困境表明科技的正负效应、特别是尖端科技的正负效应,无法抵消、无法弥补,是一“坏”遮百“好”,科技做一万件好事可能抵消不了做一件坏事的效果。魔戒困境表明犯重大错误的门槛越来越低,人有理性所以经不住诱惑,尖端科技使小人物和机器人可以犯大错误。四大困境表明人类不断犯大错、大错误又难以纠正、无法抵消、无法弥补、犯大错误的门槛越来越低,小人物和机器人也能犯大错误,这是人类面临的最严峻的四大困境,人类在科技发展与应用问题上所犯的错误最为严重[19]。知错纠错机制失灵,是人类安全防线中最严重的漏洞。

(十)认知存在严重不足:科技重大风险研究尚且薄弱

以上论述表明,人类安全的多道防线存在严重漏洞,形势极为严峻。当然,人类安全的首要屏障是人类的认知,只要认知升级,所有漏洞都有修补加固的可能。笔者从事科技重大风险研究22年,一直关注学术界的相关研究,对照研究科技重大风险需要包括的六大基本要素,可以发现目前国际上关于科技重大风险研究存在六大缺陷。

(1)忽视了研究的首要前提,没有揭示出科技重大风险的严峻性与紧迫性。开展科技重大风险、科技伦理、科技法律、科技治理等研究时应该首先深入探究目前科技的负面作用和风险究竟有多严峻、多凶险,因为这直接决定了研究工作的挑战性、艰巨性、紧迫性,决定了能否调动充足的社会资源、社会力量和注意力加以应对。如果对此自己没有新发现新见解也应该检索这方面的研究成果作为研究的起点和前提。遗憾的是国际上对此缺乏深入探究,前提不对,思路不对,结果可想而知。例如,乌尔里希贝克(Ulrich Beck)在1986年创立了风险社会理论,成为学术大师,但是贝克没有进一步探究具体的最大风险,和许多学者一样,他也认为气候变化是最大风险,结果使得风险社会理论在对科技重大风险的研究中没有发挥应有的作用[17]。又如,欧洲兴起的负责任研究与创新(RRI)思潮和理论就是一个不成功的典型,它忽视了本该首先需要解决的问题:“最不负责任、最危险的研究与创新是什么?如何解决?”这直接决定了RRI的任务和政策制定的艰巨性和紧迫性,决定了RRI的理论建构和政策取向[23]。结果在不负责任的研究与创新愈演愈烈的当下,欧洲却转换了主题(其接下来的主题是开放科学Open Science)。此外,国际上忽视了对科技重大风险防控措施局限性和漏洞的揭示与概括。

(2)没有明确注意到科技重大风险的特点及其与科技普通风险的差异。研究者往往只是直观地认为科技重大风险在危害程度、规模范围、治理难度上超过科技普通风险,却忽视了科技重大风险还有一系列独有的特点(如本文2.1节所述),没有发现这些特点,就不可能对科技重大风险做出有效研究。

(3)缺乏对科技重大风险研究的基本假设、基本概念和基本问题,理论化程度低。国际上相关研究普遍缺乏明确的基本的假设、概念和问题,西方的“生存风险”、“全球巨灾风险”研究包括科技重大风险和气候异常、小行星撞地球等自然界重大风险,两类风险性质不同,却混在一起作为统一的研究对象,因而难以对科技重大风险进行深入研究。

(4)缺乏对科技重大风险研究重点和难点的准确把握。例如,没有发现和重视科技伦理法律在约束网络时代科研活动的局限性,忽视了科技伦理法律失灵这一治理难点;缺乏对西方主流科技与经济发展模式内在缺陷的深刻反思,就事论事,对策往往就是默认在现行主流科技与经济体制下进行防范和化解。牛津大学人类未来研究所所长尼克波斯特罗姆(Nick Bostrom)于2002年提出“生存性风险”(Existential Risks,自然界与科技等的威胁人类生存的风险)概念,研究生存风险至今18年,对生存风险的概念和分类有精湛的研究,也许是国际上研究涉及科技重大风险时间最长、影响最大的工作。2017年其研究团队发布《生存风险:外交与治理》报告,指出人类面临最迫切的三项生存风险是重大流行病、极端气候变化和核战争,提出三点对策:一是强调区域合作以及全球合作;二是提高全球风险治理能力;三是呼吁国际社会应明确保护人类未来的价值,努力降低生存风险[24, 25]。该报告没有深刻反思现行西方社会经济与科技的发展模式的内在缺陷,没有探究生存风险防控的安全漏洞和制约因素。鲍姆(Seth Baum)、威尔逊(Grant Wilson)等开展的全球巨灾风险(Global Catastrophic Risk)研究,认为“虽然全球性巨灾风险发生的概率较低,但它一旦爆发,则意味着人类灭亡或对地球产生不可逆转的灾难性后果”[26]。可见其认识还停留在直观的水平上(“巨灾风险后果严重但发生的概率低”只是老生常谈,笔者的研究结论与之截然不同)。

(5)缺乏有深度的案例研究。尽管有不少案例研究,但是因为上述四个缺陷,导致研究缺乏深度。

(6)在对策的有效性、可行性和时限性方面存在严重缺陷。学术研究与政策实践两张皮,严重低估了科技治理的难度,关于科技风险治理研究,尽管不乏真知灼见,但是没有考虑所批评的陈旧观念和理论已经与现实中的强大利益集团融合,不是新概念、新理论所能够轻易改变的,如在长期传统安全观念影响下形成的军工军需、科技与商业、金融经济等庞大既得利益体系,不是“建构主义、后结构主义、后殖民主义”等非传统安全研究的新概念、新理论、新著作可以轻易撼动的。科技与经济“两张皮”现象同样存在于人文社科与政策实践领域[13]。迄今为止国际上关于科技风险治理的研究几乎都忽视了限时原则,即忽视了在各种研究中都应该考虑需要在限定时间内解决问题这样一个约束条件。这与缺乏对科技重大风险严峻性、艰巨性和紧迫性的认知有关,也与以往学术研究缺乏“限时原则”的传统有关,例如约翰罗尔斯的《正义论》等许多伦理学名著都缺乏对限时原则的重视[19]。又如,建构性技术评估(CTA)是国际上著名的技术管理和政策分析工具,它从技术发明与开发之初就开始塑造技术(而不是预测技术的风险后再进行预警干预),其思路策略优于同类方法,但是由于它没有考虑“限时原则”,没有考虑只有在一定时间内全面完成塑造技术才能够有效治理技术风险,而逐个参与塑造技术要受人力(受过建构性技术评估训练的社会科学家的数量)、物力和财力的限制,CTA对普通技术风险治理尚可一用,而对于需要及时全面完成才起效的科技重大风险治理而言是杯水车薪,解决问题的思路难以成立。应该创建限时科技伦理法律、限时科技治理、限时STS等[17]。此外,科技治理体系与科技创新体系在目标、行动主体、动力机制、评价标准等多方面并不一致,甚至有矛盾之处,如何在短时间内协调两者关系,是实现科技重大风险的有效治理的关键。对此,国际学术界也没有给予应有的重视。

可见,目前国际上关于科技重大风险的研究可谓只知其一、不知其二,只知其一是认识到科技风险愈演愈烈的现状和趋势,分析生成机制,强调要加强国际合作以防控科技风险;不知其二是指忽视了目前科技风险防控措施中存在诸多严重漏洞,忽视了目前发达国家主流的科技与经济一体化粗放式发展模式存在严重缺陷,远不是依靠加强科技伦理法治建设与国际合作就可以解决的。这些缺陷和不足,导致目前国际上的科技重大风险治理是治标不治本,甚至连治标也做不到[13]。

综上所述,目前学术界对科技重大风险的研究比较薄弱,正如著名学者鲍姆(Seth Baum)与巴雷特(Anthon Barrett)所指出的,在如何降低“全球性灾难风险”的问题上,全球范围内的研究者都还没有取得重大突破[27]。

以上列举了十项主要的人类安全漏洞,其中有些是交叉或部分重叠的,而且还有遗漏,但是这些已经足以表明人类安全防线失效、不堪重负、深陷危机的严峻现实。可以看到,人类面临双重前所未有的巨大挑战:一方面随着新兴科技爆炸式发展,科技冷战、军备竞赛不断升级,科技重大风险与日俱增,愈演愈烈;另一方面,科技重大风险的多道安全防控措施存在严重漏洞,无法有效应对,人类安全深陷危机。目前恐怖及个人恐怖主义盛行,企业实验室与创客的知识生产难以控制,互联网使致毁知识易于扩散,人类处境越发凶险[28, 29]。我们必须直面双重挑战,尽快寻到化险为夷、转危为机的新思路和新方案。

2 开展科技重大风险专门研究的主要内容

与泛泛的科技重大风险研究和案例研究不同,笔者认为对科技重大风险进行专门研究需要至少包括六大必备要素:一是准确揭示科技重大风险带来挑战的严峻性与紧迫性,这是先决条件,它决定了研究科技重大风险的重要性与紧迫性、时间限制条件和资源配置;二是揭示科技重大风险的特点及其与科技普通风险的区别,这决定了研究科技重大风险的特殊性和有效性以及与科技普通风险研究的衔接;三是基本假设、基本概念与基本问题,这是理论研究的必备条件;四是确定研究和治理科技重大风险的重点与难点;五是案例研究,要对现实中发生的事实进行案例分析,要体现和验证前面四个要素;六是对策的有效性、可行性和时限性,对策的有效性和可行性是基于对风险严峻性紧迫性、风险成因的准确性系统性、风险治理的艰巨性时限性的正确认知与把握,特别是必须考虑完成对策的时间限制。只有明确考虑到这六大要素或更多要素,才称得上对科技重大风险开展专门研究。笔者正是基于这样的考虑来开展科技重大风险研究的,也是与其他同类研究的区别所在。上文已经探讨了准确揭示科技重大风险带来挑战的严峻性与紧迫性问题,下面重点对另外三大要素进行探讨。

2.1 科技重大风险的特点及其与科技普通风险的区别

以往关于科技风险的研究较多,但是因为没有明确意识到科技重大风险自身的特点,因此缺乏根据这些特点对科技重大风险做的专门研究。笔者认为科技重大风险有以下八个特点[17, 28-30]。

(1)在危害、规模、范围、程度、因素、变化、后果、治理方面比科技普通风险更大、更深、更复杂、更快速、更严重更困难,这众所周知。

(2)科技正负效应不能抵消、不能弥补[15]。许多尖端科技的正负效应不能抵消,例如核电站核医学再好也抵消不了核战争核灾难,生物制药基因疗法再好也抵消不了基因武器可能造成的全球疫灾和种族灭绝,而一些普通的科技正负效应能够抵消和弥补,比如上网便于搜索信息以节约时间,上网也因好奇浏览、玩游戏等浪费时间,两者能够抵消或部分抵消。

(3)扬长不能避短、扬长难以避短。因为科技重大风险的“短”危害大、范围广,因此规避困难,有时甚至无法规避和防范,而普通科技风险的“短”相对不严重,比较容易规避、防控。

(4)科技重大风险被低估的后果非常严重。风险低估和高估的后果是不对称的,如果高估风险被证明是错了,至多是因为过于谨慎而放缓、延迟科技发展,如果低估风险错了,则将发生重大灾难,甚至将错失纠正错误的最后时机,对此,科技普通风险与科技重大风险非常不同:科技普通风险被低估的后果多数情况不严重(当然少数情况下也可能严重,千里之堤毁于蚁穴),科技重大风险被低估的后果则必定非常严重,因此需要用底线思维思考、决策。

(5)积累效应会形成科技重大风险。某些普通的或较小的科技风险的积累、会聚或与其他风险等因素的结合可以形成科技重大风险,包括蝴蝶效应等。

(6)重大错误难以纠正。科技重大风险多源于重大错误,知错纠错机制失灵表明大错难以纠正,造成普通风险的小错误可能容易纠正。

(7)研究科技重大风险应该从人类视角考虑。研究科技重大风险不仅从个人、集体(企业、国家等)视角考虑,更应该从人类视角考虑,因为科技重大风险事关人类安全、人类命运。两种视角非常不同,例如对于核武器,集体(国家等)视角都主张要拥有和发展,因为落后就要挨打、就会受到核讹诈,而人类视角就非常明确,根本不应拥有核武器,人类根本不需要也不会允许在自己体内出现能够毁灭自己几十次的东西[17]。鉴于科技重大风险,从人类视角考虑,就应该采取宁可信其有的底线思维,既然目前争议很大,就应该让高风险的尖端科技发展放缓或暂停,毕竟人类还有很长的日子要过,不差这几十年的快慢,但是对于个人和企业而言,就不能错过。科技重大风险研究需要从人类视角考虑,而科技普通风险研究就未必,这是两者的显著区别。

(8)对科技重大风险治理的复杂性艰巨性紧迫性估计不足。尽管容易想到科技重大风险治理更困难,但是缺乏深入分析,对困难估计严重不足,从上文列出的科技重大风险防控存在的十大漏洞即可知。笔者还指出科技重大风险在危害与凶险程度、相关因素范围与复杂程度、认知和共识的难度、防范与化解的难度、紧迫程度、发生概率等六个方面都达到前所未有的最高级[12]。

由此可见,只有明确认识到科技重大风险的这些特点,加之有恰当的基本假设或前提、基本概念、基本问题和研究方法,才可能开展对科技重大风险的专门研究。

2.2 研究科技重大风险的基本假设、基本概念与基本问题

为了系统化、理论化地研究科技重大风险,需要提出基本假设、基本概念与基本问题,笔者提出4个基本假设与前提[11]:(1)尖端科技的正负效应不可抵消;(2)科技知识增长不可逆;(3)知识与应用具有连锁效应;(4)科技发展自我增强永无止境。尖端科技正负效应不能抵消、不能弥补,是“一坏遮百好”(如上文所述);科技知识增长不可逆意味着科技知识一旦产生,就不能消除,可以销毁核武器、却不能销毁制造核武器的知识;知识与应用具有连锁效应是指知识出现后就倾向于被应用,R&D就是连锁的制度化,越是破坏力巨大的知识越要付诸应用,否则落后就要挨打;科技发展自我增强永无止境是指科技知识增长具有自我支持、自我增强、链式反应的特点,科技知识不仅满足人们的需要而且还创造需要,科研一旦开启,在好奇心、优先权、竞争压力和资本驱动下,会一发而不可收,没完没了,穷尽各种可能及其应用,如同原子弹之父奥本海默所指出的“一个深刻而必要的真理是:深藏在科学中的事物并非由于它们有用而被发现,它们被发现是由于有可能发现它们”。DNA双螺旋结构的发现者之一詹姆斯沃森强调“在科学和发现的名义下,我们在道德上的义务就是向前、向前”。科学研究通常不会适可而止、见好就收[11]。这些基本假设和前提可以有效破除一些陈旧观念,例如坚持“科学无禁区”者也承认技术有禁区,而在现实当中科学成果与技术应用具有连锁效应,因此承认技术有禁区也就必须承认科学有禁区,风险防控要从源头抓起。

关于基本概念这里只论及“致毁知识”。笔者于1999年提出致毁知识概念,并以其为主要研究对象开展科技重大风险研究。所谓致毁知识[28],是指可用于制造毁灭性武器等导致毁灭性灾难的各种产品或方案的核心原理、核心技术等核心知识,如核裂变知识、链式反应知识、DNA重组技术和基因编辑技术。致毁知识不是以好坏来区分的,而是以其应用(军用、恶用)是否具有巨大的破坏力来界定的[11]。拙著《智业革命》对提出致毁知识概念的新颖性、合理性、狭义与广义、硬致毁知识与软致毁知识、致毁技术、致毁科技、致毁创新等有详细讨论[21]。用致毁知识概念分析科技风险简洁有效,而用“双刃剑”分析则容易各执一词[11]。

基本问题包括:在科技知识增长的同时,如何阻止其中一类破坏力极大的科技知识——致毁知识——的增长与扩散?如何有选择地生产知识?如何有选择地进行创新?[17]扩展的问题是:在科技发展的同时,如何有效防控科技重大风险?如何有选择地生产知识,如何有选择地进行创新?如果要实现科技重大风险的有效治理以确保科技继续造福人类,确保科技和社会的可持续创新与发展,需要哪些条件和变革?如何实施?未来10年、30年会出现哪些科技重大风险?如何防范和化解?[11]开拓问题空间至关重要,辩护或者批判是以往人们对待科学的两种态度,刘大椿先生提出了科学审度观,把审度作为对待科学的第三种取向,它用多元、理性、宽容的观点看待科学[31]。科学审度观拓展了思考科技与创新问题的空间,极具启发性。李伯聪先生指出把“确证”当作知识论主要任务的传统知识论(知识论1)的局限和缺陷日益凸显,需要被“更新换代”为“知识论2”了,需要更加关注“设计思维”、“操作知识”、“程序知识”、“人工物知识”、“评价知识”、“制度知识”、“知识转化”、“知识管理”等问题[32]。“知识论2”对研究包括致毁知识在内的科技知识、工程知识的风险治理具有重要意义。

此外,研究科技重大风险需要多种方法和理论,需要多学科、跨学科研究,在此不赘。基于这些基本假设、基本概念,研究这些基本问题,可以深入探讨科技重大风险及其治理的条件关系与对策。

2.3 研究和治理科技重大风险的重点与难点

明确重点和难点是深入研究的必要条件,科技重大风险研究的重点和难点包括上文述及的探究科技风险严峻性紧迫性等六大要素,此外,笔者认为还有六大难点亟待破解。

(1)底线思维,直面双重挑战。尽快让社会各界对目前人类面临的前所未有的双重挑战给予应有的重视,这是应对挑战、化解危机的先决条件,以此确立“科技创新、风控先行”原则,是否创造和发展一种科技,不是由其正效应决定的,而是由其负效应能否被防控所决定的,这与目前的科技发展观完全不同[11]。正如武夷山指出的“创新本身不是目的,人类社会以人为本的可持续发展才是根本目的。因此,并非一切创新都是好事。”[33]实现底线思维绝非易事,因为目前社会的主流认识仍然是比较乐观的,科学无禁区、(粗放式)创新优先仍然是主流意识形态。创建知识更新理论,强调知识更新与知识创新同等重要、科技治理与科技创新同等重要,知识更新理论不仅成为科学传播和科普的理论基础,更应该与知识创新理论一起成为知识社会的理论基础。

(2)实事求是,正视科技伦理法律失灵,提出新型科技伦理法律。科技伦理法律至关重要,但是在目前的科技发展模式下,其存在的严重缺陷不容忽视,笔者研究科技伦理法律有三个特点,一是揭示科技伦理法律失灵,二是以此为前提探讨新型科技伦理法律,三是通过科学转型(从平面科学变革为立体科学)将新型伦理法律植入科研体系内部。新型科技伦理法律包括笔者提出的“科技硬伦理”(简称“硬伦理”)和全球统一科技法律,具有覆盖全球的强制性的科技伦理规范和科技法律法规,以区别于现行的约束力较弱的软伦理和各国各行其是的法律法规。硬伦理具有五个要素:1)原则上是底线思维、安全第一,科学有禁区、研究有禁区,凡是违背科技伦理法律者永久禁止其从事该领域的科研工作,永久禁止其发表科研成果,一票否决;2)制度上实行专家牌照制度,对于从事高风险科研活动(合成生物学、基因编辑技术、强人工智能等)的专家学者,实行牌照制度,牌照由国家或国际相关权威机构颁发,持证上岗,严格遵守相关伦理法律,比如应严格遵守中国科学院《关于科学理念的宣言》“要求科学工作者更加自觉地规避科学技术的负面影响,承担起对科学技术后果评估的责任,包括:对自己工作的一切可能后果进行检验和评估;一旦发现弊端或危险,应改变甚至中断自己的工作;如果不能独自做出抉择,应暂缓或中止相关研究,及时向社会报警。”[34]一旦违反伦理规范或法律法规,吊销牌照;3)建立全球科研成果溯源系统,在网络、纸媒等各种媒体中出现的文本、照片、视频等高风险领域科研成果,要配有溯源码,表明作者拥有牌照,供核查,凡是没有溯源码或核查不实的数据,一律删除,利用人工智能系统自动或辅助实施,最大限度实施伦理规范和法律法规;4)与法律法规紧密结合,通过联合国等国际机构,建立全球统一的科技法律法规和伦理规范,两者相辅相成,硬伦理强法律共同约束和阻止科研不端,防控科技风险;5)伦理法律:从参与辅助到规范引领。迄今为止的科学都在“现象–分析”二维平面内进行,应该引入价值维,转型为“现象–分析–价值”三维空间,实现从“平面”科学到“立体”科学的转型[28],伦理法律将作为价值维的必要组成部分嵌入科学内部,以改变目前伦理法律作为辅助因素外在于科学而难以发挥应有作用的状况。在科研与创新活动中,伦理法律从参与者、辅助者升级强化为规范者、引领者,体现出“科技创新、风控先行”原则,实行科技重大风险总量控制。正如王大洲指出的“工程伦理准则固然重要,但只有内置于工程实践之中,才能真正发挥作用。”[35]科技伦理法律也是如此,只有内置于科研实践之中,才能卓有成效,“立体”科学提供了融合空间。科技伦理法律的有效性与科技发展模式密不可分,引入价值维的新科学,有助于科技伦理法律发挥应有的作用。科技硬伦理与全球统一科技法律之所以如此严苛,是因为人类面临双重挑战的严峻性与紧迫性所致。

(3)尽快解决非共识决策和限时决策、限时完成任务的问题。由于双重挑战的严峻性与紧迫性,我们要做的不仅是解决问题,而是要尽快解决问题,要在一定时间内解决问题,因此就不可能通过充分讨论、达成共识之后再决策、行动,因此需要尽快创建非共识决策和限时决策、限时完成任务的方法和机制,尽快创建限时科技伦理、限时科技法律、限时科技治理、限时科技重大风险治理等方法理论和机制。[17]

(4)尽快完成科技与经济社会转型研究。在观念和眼界层面,用“转型图存、安全发展”的第三种未来观以超越乐观顺延与悲观末日两种流行的未来观,第三种未来观强调未来发展“合作比竞争重要、安全比财富重要、方向比速度重要、行稳致远比一时繁荣重要”[2],在科技领域奉行“科技创新、风控先行,科学研究、伦理先行”原则,不走西方“先污染后治理、先创新后伦理”的老路、弯路[2],相应的世界观、价值观、发展观、科学观、教育观等都应该随之改变;在科技与经济层面实现从粗放式研究与创新向可持续研究与创新转型,大力推进以底线安全的科学、社会科学与交叉科学崛起为特征的新科学革命,以受控技术受控创新与可持续创新崛起为特征的新技术革命,以智库与文创产业、文化科技产业及社会企业崛起为特征的新产业革命[12],特别是评价方法与胜出机制变革引发社会科学与交叉科学崛起是关键[36];在政治国家层面从以国家安全为中心的传统安全向以人类安全为中心的非传统安全转型;社会组织层面从“经验–试错”社会进入“预演–试错”社会等。[2]

(5)促进财富分配革命,实现激励均衡。在社会运行机制中,财富分配是比财富创造更深层的机制,解决重大社会问题,认识、观念、理论、方案只是第一个环节(认知环节),利益集团的形成和驱动才是决定性环节(利益驱动环节),西方主流经济学的缺陷在于过分强调市场的资源配置功能,忽视了市场更重要的“贡献–分配”功能,如果按贡献定分配,贫富不可能如此悬殊,不可能出现十亿百亿富豪,因为个人的经济贡献不会如此之大。财富分配革命的核心是对为社会长远需要和人类安全做出贡献者给予充分回报和激励,改变目前回报和激励过少的现状。确保社会可持续发展与人类安全的根本解决之道,是使得此项工作成为高激励事业,并形成以此为职责的人才济济的公共利益集团。可见,财富分配不仅关乎公平公正,更决定人类前途和生死存亡[29]。

(6)尽快破除专业壁垒与同行相轻,认清人类面临的双重挑战的严峻性与紧迫性。新观点、新思想不容易被接受,普朗克科学定律(一个新的科学真理取得胜利并不是说服了反对者,而是反对者们最终死去,熟悉它的新一代成长起来)千真万确,但事态紧急,无法等到反对者们逐渐逝去。如果不能尽快让更多人了解并认清人类面临双重挑战的严峻性与紧迫性,则上述研究和建议就是一纸空文,将错失保卫人类安全的最后机会。专业壁垒和同行相轻问题严重,斯诺指出的“两种文化”隔阂不仅没有解决,反而随着专业化程度提高、注意力学术与注意力经济的发达、“后真相”泛滥而加剧。例如,尽管科技长期在社会经济活动中占据中心位置,人类进入科技时代已经超过一个世纪,但是以科技为研究对象的学科却始终处于学界边缘:科技史是史学边缘,科学社会学是社会学边缘,科技哲学是哲学边缘。缺乏对科技的深入研究、对科技重大风险更是知之甚少的经济学,居然可以成为科技时代的显学。加强人文社科研究刻不容缓,正如韩启德院士指出的“既然科学存在方向和价值问题,那就提醒人们要重视人文的作用,因为人文是科学发展的方向盘和刹车器。在发展科学技术的同时,必须大力发展科学文化。”[37]在话语权比话语内容重要、说话本身比说什么重要的注意力时代,双管齐下才能破解普朗克科学定律困境:既加强学术界内部的交流合作,更要加强面向决策者、公众及社会有识之士的多媒体传播和知识更新。

3 结论:新型决策机制促使人们直面双重挑战,做出有效应对

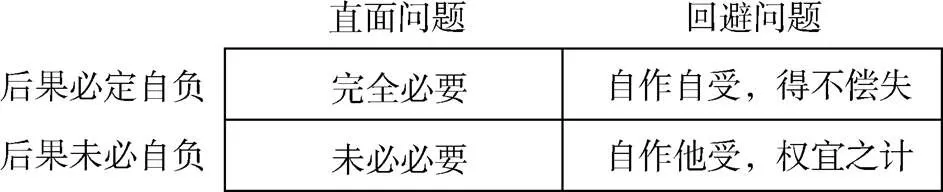

3.1 决策新模式:“直面-回避”问题的象限模型

为实现实事求是地直面双重挑战,笔者通过对比决策在情势快变化与慢变化时的差异,提出决策的“直面-回避”问题象限模型,作为面对科技重大风险时的新决策机制[38]。核心思想是,决策与其后果承担的关系随事物变化快慢而有所不同,往往在变化快的情况下,决策的后果自负,因为还来不及推脱后果与责任,决策后果就落实到决策者身上;在慢变化的情况下,决策的后果有可能推卸给他人后人,决策者可逃脱责任。从决策者理性的利弊得失考虑,在情势快变化的条件下,于公于私,都应该实事求是地直面问题,及时做出明智决策,否则就是损人害己,得不偿失。在慢变化的情况下,回避问题、拖延问题解决,有时也不失为个人的精明之举。决策的“直面-回避”问题象限模型如图1所示[38]。

图1 决策的“直面-回避”问题象限模型

当前新冠疫情席卷全球,疫情爆炸式扩散再一次告诫人们,及时直面问题而不是回避问题才能化险为夷。纵观历史,张大庆指出“传染病一直影响着人类社会的发展,往往比战争、革命更为深刻和全面,因为疾病直接攻击文明的核心和根基:人类自身、人类的躯体及其心灵。”[39]2020年5月瑞士科学家在国际著名刊物《自然》上发文表示在实验室可以人工合成新冠病毒[40],昭示了尖端科技的巨大威力和风险,它并不证明新冠病毒来自实验室,但它足以证明来自实验室合成的病毒可以像新冠病毒一样危害整个世界。在极端分子、恐怖分子、科技狂人与黑客出没的当今社会,一种病毒邪恶的惊天能量和效果所产生的负面示范效应更加危险,这是最需要引起人们高度警惕和反思的。

科技重大风险对人类安全构成威胁,在科技大爆发的当下,科技与社会快速多变,地球村中的所有人,都应该实事求是地直面挑战,因为决策的后果必然由在世的所有人共同承担。与环境问题不同,富人可以用金钱规避环境风险,但是无法用金钱规避科技重大风险(富人反而最先受到敲诈勒索),自然科学家与人文社科学者及公众都在一条船上,大家要同舟共济。直面问题包括三要素:实事求是、尽早尽快和竭尽所能。前两者是态度,竭尽所能是团结一切可以团结的力量,特别需要重视一流人才,“是否拥有创造力是区分一流人才和三流人才的分水岭”(哈佛大学前校长纳森普西语)。因为一流人才与二三流人才的区别不是程度上的,不是95分与70分的差距,而是“方向”和“层次”上的差别,是“有解”和“无解”的差别[38],是“想到”与“想不到”的差别。面对极为复杂的问题和前所未有的挑战,必须尽最大可能充分调动各种人才的积极性与创造性,破解难题,化险为夷,转危为机。

3.2 转型图存,安全发展:加快建设人类命运共同体

本文探讨科技重大风险与人类安全,可谓人类社会的头等大事,事关人类安全,应该具有底线思维。科技发展的乐观派与悲观派是不对称的,如果悲观派错了,最多是延缓、推迟科技的发展,如果乐观派错了,则灾难频发、积重难返,错失人类自我拯救的良机[41]。18世纪工业革命以来形成的西方市场经济制度,深陷粗放式发展、粗放式创新与粗放式竞争等三大缺陷,随着新兴科技爆发式发展,科技冷战、军备竞赛不断升级换代,不确定性和科技重大风险愈演愈烈,致毁知识不可逆、不可抵消地增长与扩散,更糟糕的是目前人类防控科技重大风险的多道安全防护措施存在严重漏洞、难堪重任、深陷危机,人类面临前所未有的双重挑战。某些西方国家思想僵化,继续信奉丛林法则,把战胜对手作为首选战略,没有意识到对自身最大的威胁不是竞争对手而是错误的竞争方式,深陷“竞争方式陷阱”和“修昔底德陷阱”不能自拔。目前国际社会四分五裂,英国脱欧、美国退群等等,碎片化严重,与科技重大风险治理急需国际社会的广泛合作与精诚团结,背道而驰。目前科技发展速度极快、动力十足、刹车失灵、方向盘几乎失控。科技重大风险治理与人类安全研究,迄今在总体上还显薄弱,笔者在该领域研究22年,深知任重道远,希望有更多志同道合者加入此行列。实事求是地直面双重挑战,这是应对挑战、化解危机的先决条件,是实施本文对策建议的先决条件。人类社会亟待全面升级关于重大风险的认知水平和自我保护能力,急需新型决策机制,急需启动从粗放式创新与竞争向可持续创新与合作的大转型予以应对。在世界上确立“合作比竞争重要、安全比财富重要、方向比速度重要、和平相处比独占鳌头重要”原则,“和为贵”不仅是中国文化传统的主张,更是高科技巨风险时代,不得不遵循的生存法则。转型图存、安全发展,加快人类命运共同体建设,中国的和平崛起为人类可持续安全及发展带来新的机遇和希望。

[1] 哈里特朱克曼. 科学界的精英——美国的诺贝尔奖金获得者[M]. 周叶谦, 冯世则译. 北京: 商务印书馆, 1979: 2.

[2] 刘益东. 虚拟科学与大IT革命:支撑未来学的快速崛起[J]. 未来与发展, 2019(10): 1-8.

[3] 刘益东. 科技重大风险治理:重要性与可行性[J]. 国家治理周刊, 2020(3): 40-43.

[4] 刘 雯. 科技风险、灾难与负面效应的实证研究[D]. 中国科学技术大学, 2008: 1-84.

[5] 孙 琳, 杨春华. 美国近年生物恐怖袭击和生物实验室事故及其政策影响[J]. 军事医学, 2017(11): 923-928.

[6] Romanoff L. Biological Weapons: A Useful and Timely Factual Overview[EB/OL]. https://www.globalresearch. ca/biological-weapons-useful-timely-factual-overview/ 5702842.

[7] 吉荣荣, 雷二庆, 徐天昊. 美国生物盾牌计划的完善进程及实施效果[J]. 军事医学, 2013(3): 176.

[8] 张梦然. 危险实验被禁后悄然重启?美批准曾引巨大争议的禽流感病毒改造项目[N].科技日报, 2019-02-13: 2.

[9] 刘孝廷. 新型冠状病毒肺炎疫情下的哈姆雷特之问[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2020(1): 9-13.

[10] 刘孝廷. 超越技术与进步——从核风险看人类发展文化的取向[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2011(10): 7-10.

[11] 刘益东. 粗放式创新向可持续创新的战略转型研究——科技重大风险研究21年[J].智库理论与实践, 2019(4): 75-79.

[12] 刘益东. 致毁知识与科技伦理失灵: 科技危机及其引发的智业革命[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2018(6): 1-15.

[13] 刘益东. 科技重大风险:非传统安全治理的重要视角[J]. 国家治理周刊, 2020(18): 22-25.

[14] 徐 飞, 张秉伦. 科技文明的代价[M]. 济南: 山东人民出版社, 1999: 26-27.

[15] 刘益东. 试论科学技术知识增长的失控(下)[J]. 自然辩证法研究, 2002(5): 32-36.

[16] 王鶄峰. 美国高校将人工智能伦理引入课堂[EB/OL]. [2018-09-25].http://www.ccidnet.com/2018/0723/10408573. shtml.

[17] 刘益东. 科技巨风险与可持续创新及发展研究导论——以致毁知识为中心的战略研究与开拓[J]. 未来与发展, 2017(12): 4-17.

[18] 刘益东. 试论粗放式创新、致毁创新、可持续创新理论与知识安全学[J]. 科技资讯, 2014(25): 238-242.

[19] 刘益东. 挑战与机遇:人类面临的四大困境与最大危机及其引发的科技革命[J]. 科技创新导报, 2016(35): 221-230.

[20] 高 璐. 从阿西洛马会议到华盛顿峰会:专家预警在生物技术治理中的角色与局限[J]. 山东科技大学学报(社会科学版), 2018(6): 28-32.

[21] 弗朗西斯福山. 要民主专政不要否决政治[EB/OL]. [2011-12-02]. https://www.guancha.cn/america/2011_12_ 02_62559.shtml.

[22] 金灿荣, 汤祯滢. 从“参议院综合症”透视美国政党极化的成因[J]. 美国研究, 2019(2): 8, 147-160.

[23] 刘益东. 网络力量办大事与创本位及N度人才[J]. 科技创新导报, 2016(13): 138-145, 147.

[24] Farquhar S, Halstead J, Cotton-Barratt O, et al. Existential Risks: Diplomacy and Governance[EB/OL]. [2020-06-01]. https://ishare.iask.sina.com.cn/f/avthKNubTjL.html.

[25] 赵 媛. 生存风险:理解可持续发展新角度[N]. 中国社会科学报, 2017-02-13.

[26] Wilson G. Minimizing global catastrophic and existential risks from emerging technologies through international law[J]. Virginia Environmental Law Journal, 2013, 31(2): 307-364.

[27] Baum S,Barrett A. Global catastrophes: The most extreme risks[M]// Vicki Bier (Ed.). Risk in extreme environments: Preparing, avoiding, mitigating, and managing. New York: Routledge, 2018: 182-184.

[28] 刘益东. 人类面临的最大挑战与科学转型[J]. 自然辩证法研究, 2000(4): 50-55.

[29] 刘益东. 智业革命: 致毁知识不可逆增长逼迫下的科技转型产业转型与社会转型[M]. 北京: 当代中国出版社, 2007.

[30] 刘益东. 科学的目的是追求真理吗?[M]// 宋正海. 边缘地带:来自学术前沿的报告. 北京: 学苑出版社, 1999: 17-28.

[31] 刘大椿, 等. 审度:马克思科学技术观与当代科学技术论研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2017: 1-6.

[32] 李伯聪. 工程知识论的艰难出场与“知识论2”的展望[J]. 哲学分析, 2020(3): 146-162, 198.

[33] 武夷山. 创新往往发生于边缘地带[EB/OL]. 文汇报, 2014-12-26. http://whb.cn/zhuzhan/guandian/20141226/ 21281.html.

[34] 中国科学院. 关于科学理念的宣言[N]. 科学时报, 2007-02-27: A4.

[35] 王大洲. 走向负责任的工程:伦理准则的解释与内置[J]. 化工高等教育, 2020(3): 1-7.

[36] 刘益东. 从同行承认到规范推荐——开放评价引发的开放科学革命与人才制度革命[J].北京师范大学学报(社会科学版), 2020(3): 29-41.

[37] 韩启德. 人文是科学发展的方向盘和刹车器[EB/OL]. https://www.sohu.com/a/351255067_260616.

[38] 刘益东. 病毒效应与“直面-回避”问题的决策模型——生物安全风险防控的新思维[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2020(1): 21-23.

[39] 张大庆. 历史上重大传染病的始与终[J]. 中国医学人文, 2020(2): 68-72.

[40] Thao T T N, Labroussaa F. Rapid reconstruction of SARS-CoV-2 using a synthetic genomics platform[J]. Nature, 2020, 582(7813): 561-565.

[41] 刘益东. 科技危机引发新科技革命和新产业革命[N]. 社会科学报, 2018-09-13: 5.

Huge Scientific Risk and Human Security Crisis: Unprecedented Dual Challenges and Its Governance Measures

Liu Yidong

(Institute for the History of Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)

To ensure human security as well as sustainable innovation and development, it is essential to investigate significant scientific risks. This paper proposes that research on huge scientific risks includes three aspects: analysis of the seriousness and urgency of huge a scientific risk, which forms the premise for this study; identification of the key issues and difficulties; and discussion of new decision-making mechanisms, which form the basis of governance measures for managing scientific risks. In recent years, there have been cutting-edge developments in technology, which has grown rapidly and powerfully. This has been followed by it being more uncontrollable and uncertain, which has led to cases of scientific ethics misconduct. Trade wars, S&T wars, and arms races are escalating, and there are increasing cases of huge scientific risks. However, there are serious deficiencies in many human security systems that prevent huge scientific risks. This crisis poses unprecedented dual challenges to the human race. To solve this, a new decision-making mechanism and the transition from extensive creation and competition to sustainable innovation and cooperation are urgently needed.

huge scientific risk; ruin-causing knowledge; human security; non-traditional security; bottom-line thinking; hard ethics;reapportionment revolution; competition modes trap

2020–02–26;

2020–07–06

中国科学院自然科学史研究所重点培育方向“科技的社会风险”项目(E029001101)

刘益东(1961–),男,研究员,博士生导师,研究方向为科技史、科技战略、科技与社会、科技哲学。E-mail:liuyidong.cn@263.net

N01;C93

A

1674-4969(2020)04-0321-16

10.3724/SP.J.1224.2020.00321