汉语趋向动词“进”“出”语法化路径所透射的汉民族文化特征

廖俐

(广西工业职业技术学院,广西南宁 531000)

在人们日常的言语交际中,“进”和“出”作为一对表示空间位移的反义词,其中“进”一词构词能力较强, 语义丰富, 用在动词后最早表示到里面的意义, 后逐渐出现词义虚化的现象, 可以表示抽象位移;“出” 用在动词后最早表示向外、 显露或完成的意义,随后也逐渐出现词义虚化的现象,产生了主观位移意义等虚化意义。 在现代汉语中“进”和“出”还作为趋向动词,它们和另两个趋向动词“来、去”构成的“动趋宾”结构的语序问题是汉语语法研究的重要内容之一。 语言的经济原则为什么至今仍允许汉语由“上、下、进、出、来、去”等趋向动词构成的3 种“动趋宾”结构形式同时存在呢? “动趋宾”结构中趋向动词“进”“出”语义虚化的历史过程究竟如何?

通过资料检索我们发现, 对汉语趋向动词的研究兴起于20 世纪50年代,当时的研究主要从语义、语汇、语法3 个层面去探讨“进、出、来、去”这几个趋向动词及其构成的“动趋宾”结构语序问题。随后,研究者们又尝试通过文化语言学的角度去研究汉语趋向动词。虽然此法并无取得所有研究者的认可,但通过对民族思维模式特征、 文化心理认知模式的探讨将会促进人类对于语言的领悟、接受和学习。 此外,我们考察发现,文化语言学视角研究趋向动词“进”“出”的文献材料,探讨“进”“出”这两个趋向动词客观的理论性文章居多,而没有针对趋向动词“进、出、来、去”构成的动趋宾结构的产生和发展做详细的说明及其语法化进程, 更没有从汉民族思维文化特点直观汉语的组织形态。因而,该文尝试突破以往只重视描写共时层面的语言现象,扩大由“进、出”“来、去”构成的“动趋宾”结构的历史范围,通过考察汉语趋向动词“进”“出”的语法化进程,从中国古代的辩证思维观中国语言组织的辩证思维, 尝试通过对汉民族思维特点根源的分析揭示蕴藏着的文化意义,为第二语言教学开辟全新的文化认知道路[1]。

1 相关概念的阐释

1.1 辩证思维及虚实相生

语言是人类思维的工具, 与其民族思维方式与文化特征息息相关。 语言与思维方式及民族文化特征之间是相互影响的关系。 人类思维的形成、逻辑、推理、想象等心理活动的开展,都需要借助一定的语言形式才能有效进行, 人类的思维等心理活动才能推进。 反之,世界各民族思维方式的迥异,必然会深深影响与之对应的语言形式。这就是我们常说的,语言具有民族性, 就是由于各民族都有与之相应的社会环境、文化特征,反映在思维上各民族都有其特有的思维放映现实要素的映像模式。 在世界各大语系中,汉语具有独特的语言表达形式。这同汉民族的思维文化特征有着直接的联系。 这种联系在古时对于语言的研究中已显现出来, 如对于语言范畴和范式的归纳,对术语、表达形式、论证方式以及逻辑思考角度的选择。 这种思维与语言血肉交融的联合,使得人们可以直接透过汉语本身趋探寻民族哲学文化思维的特点。反之,也可以从此直观汉语组织信息原则[2]。

早在秦代之前,我们的先人就有“易有太极,是生两仪”“有天地然后万物生焉”“穷则变,变则通,通则久”的朴素辩证思想。《易传·系辞》有云“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。 ”《道德经》亦云:“道,可道,非恒道。 名,可名,非恒名。 无名,天地之始;有名,万物之母。 故常无欲,以观其妙;常有欲,以观其徼。 此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”“大白若辱,大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形”“有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随”[3]。这种由“生生不息”“相互转化”“相生相长相抑”的朴素认识演化“万物相生”的思想,正是古人朴素的宇宙观与具象的辩证法。 在中国古代的哲学思想中, 充分注重了从整体的角度去认识世界和把握世界, 把人与自然看作是一个互相感应的有机整体。 而汉语的发展也正与这种辩证的哲学思维同步。

正如此,该文对汉语趋向补语“进”“出”的由实义动词语义逐渐虚化的语法化进程和认知分析也是围绕着汉民族辩证思维和汉语语法虚实相间的特点而展开。

1.2 趋向动词“进、出”及其“动趋宾”结构的范畴

首先,需要明确的是,该文研究范围是简单(单音节) 趋向动词“进”“出” 以及由单音节趋向动词“进”“出”与另外两个单音节趋向动词“来/去”的组合:“进来、进去”,我们把“进来、进去”称为“进来”类复合趋向动词。

在现代汉语中,趋向动词(作补语)“进∕出” 和“来/去”与宾语的组合有3 种形式。

(1)动词+进/出+来/去+宾语。

(2)动词+进/出+宾语+来/去。

(3)动词+宾语+进/出+来/去。

从语义学的角度出发, 当趋向动词 “进∕出”“来/去”在结构中作补语时,我们首先对它们具有的义项进行分析, 它们具有 [+位移][+方向][±立足点]3 个语义特征。 其中,单趋向动词“进”,表示从外面到里面的运动, 立足点可以在里面, 也可以在近处;单趋向动词“出”,表示从里面到外面的运动,立足点可以在外面,也可以在里处;单趋向动词‘来’,一般情况下表示人或物体向着说话者所在的方向运动,“去”则表示人或物体背离说话者所在位置。作为趋向补语的“来”和“去“都具有[+位移][+方向][±立足点]3 个语义特征。

其次该研究的结论都是在大量实际语料的分析、比较、统计基础上进行的。 语料来源主要有:汉代:《史记》《论衡》, 魏晋南北朝:《世说新语》《搜神记》;唐代:《敦煌变文集》;宋代:《太平广记》《五灯会元》《梦溪笔谈》,话本小说《错斩崔宁》《碾玉观音》;元代:《西厢记》;明代:《西游记》《金瓶梅》,话本小说《卖油朗独占花魁》《金玉奴棒打薄情郎》; 当代:《老张的哲学》《骆驼祥子》;现代:王朔的作品和王小波《黄金时代》。方言语料来源于《汉语方言语法类编》。另外还偶尔使用一些互联网上的文本语料及研究者本人内省式的例句。一般来说,语料来源都会在行文中清晰标注,未注明的都属于最后这一类[4]。

2 趋向补语“进”“出”的语法化进程

申小龙(2002)指出:“汉语句子虚实相间,有无相生、自由松弛的样态,对于研究者来说,是一种挑战。它迫使研究者必须从微观和宏观上探讨句法、语义、语境的多种因素的协同作用。 ”该文在前人研究成果的基础上,在探讨趋向动词“进”“出”的相关问题时,以语义研究为根本出发点,同时兼顾趋向动词“进”“出”的性质、宾语的性质、句类选择等因素综合考虑问题,整理出趋向动词“进”“出”的语法化进程,直观汉民族的思维文化特点[5-7]。

2.1 “进”

“进”用在动词后表示到里面:走进会场/把衣服放进箱子里去。

我们掌握“进”作补语的最早例子是在魏晋南北朝时期作品《世说新语》里。

(1)嵇中散既被诛,向子期举郡计入洛,文王引进,问曰:“闻君有箕山之志,何以在此? ”(《世说新语·德行》)。

到了宋代,补语“进”没有大的发展,例子还是很少。 我们只在南宋的话本和《太平广记》中各发现1例。

(2)“有巨石投于洞门,中吾柱者,是世间将有得道之人,受事于此。 ”即使我引进。 我亦久远学道,当证仙品;而积功之外,口业不除,以宿功所荫,得守此洞穴之口。 (《太平广记·李球》)

(3)崔宁到家中,没情没绪,走进房中,只见浑家坐在床上。 (《碾玉观音》)

《西厢记》时期,“进”可以表示抽象位移了。

如小生无意求官,有心待听进。 (《西厢记》第一本)

元朝以后,补语“进“没有大的发展,例子从略。

2.2 进来

“进来”用在动词后,表示到里面来:烟冲进来了/我刚看见从外面走进一个人来。

从我们掌握的情况看,“进来” 作补语最早的例子是在南宋话本《错斩崔宁》里。值得注意的是,这时已经产生了“V+O+进来”句式。

(1)那时换了一个新任府尹,才得半月,正值升厅,左右捉将那叫屈的妇人进来。 (《错斩崔宁》)

元朝以来,补语“进来”在意义上并没有大的发展,表示空间位移;形式上,在现代汉语时期产生了“V +进来+O”句式。 为了行文简洁,元朝以来每个时期各举一例。

(2)琴童在门首,见了夫人了,使他进来见姐姐,姐夫有书。 (《西厢记》第五本)

(3)猴王道:“叫他进来。 ”(《西游记》第四回)

(4)“那不是我的书桌,如何找得到! ”王德提着扫帚跑进来,把字典递给老张。(老舍《老张的哲学》)

(5)马锐诚诚意地解释,我们这儿都是小孩儿,您一个大人掺在里头, 您就一声不言语我们也觉别扭,就像您一帮大人说话掺进来个小孩儿……(王朔《我是你爸爸》)

2.3 进去

“进去”用在动词后表示到里面去:胡同太窄,卡车开不进去/从窗口递进一封信去。

在我们收集的明朝以前的作品中,没有发现“进去”作补语的例子。 但是在《西游记》中,“进去”作补语较成熟,所以我们推测补语“进去”应该是在元代或明初产生。 值得注意的是,在《西游记》中已产生“V+O+进去”句式。

(1)那两个勾死人只管扯扯拉拉, 定要拖他进去。 (《西游记》第三回)

(2)只见走出三四个家僮,都是怪形恶相之类,上前拖拖拉拉,把只虎扛将进去。 (《西游记》第十三回)

现代汉语时期,“进去”有了大的发展。意义上可以表示抽象位移,形式上产生了“V+进去+O”句式。

(3)看祥子听不进去这个:“好吧,你有你的老主意,死了可别怨我! ” (老舍《骆驼祥子》)

“进去”表示抽象位移。“听”的是一些话语,接受话语,把一些事情纳入考虑的范围,所以说是抽象位移。

2.4 “进……来”

与“进来”相似,在《西游记》之前我们没有发现“进……来”作补语的例子。 但是在明中后期的作品中,“进……来”作补语很成熟,也很普遍,所以我们推测它作补语的时间大概在明初。

(1)小姐道:“你既是金山寺长老的徒弟——”叫进衙来,将斋饭与玄奘吃。 (《西游记》第八回)

(2)六娘叫门,我不替他开? 可可儿的就放进人来了! (《金瓶梅》第二十八回)

可以看出,“进……来” 格式的宾语既可以是处所名词,也可以是一般名词。 例(1)补语“进……来”表示空间位移,立足点在里面;例(2)的“人”是“放进去”的受事宾语。

现代汉语时期,“进……来”没有大的发展。

(3)孙八随着老张走进教室来。(老舍《老张的哲学》)

(4)这时,房间门开了,乔乔探进头来“哟”了一声又连忙缩了回去。 (王朔《玩的就是心跳》)

值得注意的是,如果“进……来”的宾语是一般名词,则是该结构的受事宾语;如果是处所名词,则是立足点所在的位置。

2.5 “进……去”

“进……去”产生的时间与“进……来”相似,表示空间位移意义。

(1)沙僧措手不及,被怪一把抓住,捉进洞去,小妖将沙僧四马攒蹄捆住。 (《西游记》第二十九回)

现代汉语时期,“进……去” 意义上也没有大的发展。

(2)孙八把其余的学生全叫进教室去。(老舍《老张的哲学》)

(3)她知道沿着一条路走进山去,就会找到我。(王小波《黄金时代》)

补语“进……去”表示空间位移,立足点在外面。

2.6 出

“出”用在动词后表示向外、显露或完成:看得出/做出成绩。

“出”作补语的时间较早,大概在汉代就可以作补语了。

(1)有一人从桥下走出。 (《史记·张释之传》)

(2)其舍人临者,晋人也逐出之。(《史记·秦始皇本纪》)

以上两例“出”都表示空间位移。

魏晋南北朝时期,补语“出”意义也没有大的变化。

(3)石便径入,自牵出,同车而去。 (《世说新语·仇隙》)

到了唐代,“出”作补语有了大的发展,产生了主观位移意义。

如我等□能□信心,如来引接令教出。(《敦煌变文集·维摩诘经讲经文》)

这例的“出”不表示空间位移,而是表示主观位移,因为受事宾语并没有发生真正位置上的变化,而只是观察者主观感觉其移动了而已。

宋朝以来,补语“出”意义上没有新的变化了,可以表示空间位移和主观位移两种。 “出”作为补语的频率很高,在我们收集的文献中有大量发现。例子从略。

2.7 出来

“出来”作补语可以表示三方面的意义:一是表示动作由里到外面来: 拿出来/从屋里走出一个人来。二是表示动作完成或实现:开出很多荒地来。三是表示由隐蔽到显露:我认出他来了/天黑了,字都看不出来了。

“出来”作补语的时间大概在唐末,我们在《敦煌变文集》中发现1 例。

(1)问远公曰:“是你,寺中有甚钱帛衣物,速须搬运出来? ”(《敦煌变文集·庐山远公话》)

在宋代,补语“出来”无论是意义上还是形式上都有了新发展。意义上产生了表示主观位移意义,形式上产生了“V+O+出来”句式。

(2)师曰:“那个是禅床,指出来看。 “(《五灯会元·仰山慧寂禅师》)

(3)处州报恩契从禅师,开堂升座,乃曰:“烈士锋前,还有俊鹰俊鹞么? 放一个出来看。 ”(《五灯会元·报恩契从禅师》)

其中例(25)“出来”表示主观位移,无立足点。因为“禅床”是客观存在的,“指或不指”它都在某处,并不会因为“指”这个动作而发生空间位移,记为[+主观位移][-立足点];例(26)“出来”表示空间位移,有立足点,记为[+空间位移][+立足点]。

《西厢记》时期,补语“出来”意义上多表示空间位移,形式上存在“V+O+出来”句式。

(4)寺里人听者:限你每三日内将莺莺献出来与俺将军成亲,万事干休。 (《西厢记》第二本)

(5)我道张生不是这般人, 则唤小姐出来自问他。 (《西厢记》第五本)

《西游记》时期,补语“出来”较前代没有大的发展。

(6)那行者睁睛看处,真个的背在身上,却才把金箍棒伸下井底,那呆子着了恼的人,张开口,咬着铁棒,被行者轻轻的提将出来。(《西游记》第三十八回)

此例“出来”表示空间位移,立足点在外面。

现代汉语时期,补语“出来”意义和形式上都有了新的发展。 意义上在前代补语“出来”具有空间位移和主观位移的基础上,发展出表示结果的意义;形式上产生了“V +出来+O”句式。

(7)虎妞说得出来,就行得出来;(老舍《骆驼祥子》)

(8)她到这时候,才摸出来一毛钱。 (老舍《骆驼祥子》)

(9)王德说不出道理来,尤其这是头一次和小山辩论,心中不能坦然的细想,就是想起来的,口中也传达不出来。 (《老张的哲学》第三十一章)

(10)我没认出她,她一直走到我身边我也没认出来。 (王朔《空中小姐》)

例(7)(8)(9)“出来”不表示位置的变化,而是表示结果,没有立足点,记为[+结果][-立足点];例(10)“出来”表示空间位移,立足点在外面,记为[+空间位移][+立足点]。

2.8 出去

“出去”用在动词后,表示动作由里向外离开说话的人:走得出去/送出大门去。

在我们掌握的唐代语料中,没有发现“出去”作补语的例子,但是根据王国栓(2005),“出去”在晚唐五代时期就可以作补语了。

(1)师姑云:“元来是鸭上座。”被师喝出去。(《岩头和尚》)

(2)报慈拈问僧:“汝是恶人。 ”僧曰:“何必! ”师便打出去。 (《保福和尚》)

这时的“出去”作补语还是初始阶段,表示空间位移意义,立足点在里面,记为[+空间位移][+立足点]。

到了宋代,“出去”作补语的例子还是很少。

(3)师曰:“早朝骑出去,晚后复骑归。”(《五灯会元·今滔首座)

(4)又云:“这僧当初但持锡出去,恰好。”(《五灯会元·章敬怀晖禅师》)

(5)吏大声诃之曰:“但受脊杖出去,何用多言!”(《梦溪笔谈》)

上二例中“持锡出去”“ 受脊杖出去”似乎是“V+O+出去”句式,但也可重新分析为连动式。 如果引用王国栓(2005)在《朱子语类》中找到的一个例子,似乎更可以确定宋代出现的“V+O+出去”句式。

(6)且如有一人牵你出去街上行,不成不管后,只听他牵去。 (《朱子语类? 独其所谓格物致知者一段》)

宋以后,补语“出去”意义和形式上都有所发展,但是变化与其他复合趋向补语相比较缓慢, 我们找到的例句也不多。

(7)贼兵退了也,三日后不送出去,便都是死的,……(《西厢记》第二本)

(8)满洞群妖,遵依旨令,齐齐整整,摆将出去。(《西游记》第四十二回)

(9)他铁打的人也逃不出去咱们这个天罗地网。连哭都哭不出声来! 车,车,车是自己的饭碗。 (老舍《骆驼祥子》)

(10)“你说,亚红会不会把咱们抵出去?”路灯一盏盏闪过,方方问我。 (王朔《空中小姐》)

例(7)、(8)、(9)的“出去”表示空间位移意义,立足点在里面,记为[+空间位移][+立足点],其中例(10)可以分析为“V+出去+O”句式;例(43)中的“出去” 表示主观位移, 立足点是说话者主观上的“里面”,记为[+主观位移][+主观立足点]

2.9 “出……来”

我们找到“出……来”作补语的例子最早是在南宋时期的话本中。

(1)当下吃了午饭,丈人取出十五贯钱来,付与刘官人道:“姐夫,且将这些钱去收拾起店面。 ……”(《错斩崔宁》)

(2)待诏说出女孩儿一件本事来,有词寄《眼儿媚》为证:……(《碾玉观音》)

上例(1)“出……来”表示空间位移,有立足点,记为[+空间位移][+立足点];例(2)“出……来”表示抽象位移,记为[+抽象位移][+抽象立足点]。

明朝以来,补语“出……来”发展出表示结果的意义。

(1)八戒见了道:“沙和尚,不好了,师兄是寻不着师父,恼出气心风来了。 ”(《西游记》第四十回)

(2)有一天,拉到了西城,他看出点棱缝来。 (老舍《骆驼祥子》)

(3)这么打下去咱可就打不出个结果来了,不带这样的。 (王朔《千万别把我当人》)

“出……去”

“出……去”的补语用法大概产生于宋代,我们在《五灯会元》中找到例句。

(4)上堂:“文殊、普贤昨夜三更相打,每人与二十棒,趁出院去也! ”(《五灯会元·南泉普原禅师)此例的“出……去”表示空间位移意义,有立足点。

明朝以来,补语“出……去”在意义上表示空间位移和抽象位移, 并没有发展出表示时间和结果的用法。

(5)这婆子一头叉,一头大栗暴,直打出街上去,把雪梨篮儿也丢出去。 (《金瓶梅》第四回)

(6)就是在这个情形下,祥子把车拉出城去。(老舍《骆驼祥子》)

(7)反正自己跳不出圈儿去,什么样的娘们不可以要呢? (老舍《骆驼祥子》)

其中例(5)、例(6)的“出……去”表示空间位移意义,有具体立足点,记为[+空间位移][+立足点];例(7)表示抽象位移意义,有抽象立足点。因为“这个圈”并不是真实存在的,只是祥子自己主观上依据某些原则给自己画的圈,记为[+抽象位移][+抽象立足点]。

3 体用一源

该文运用语义功能语法理论,并结合认知语法、语法化等功能主义的研究方法, 从历时演变和共时分析等角度对趋向补语“进”“出”进行了全面具体的考察[8-9]。 通过考察趋向动词“进”“出”在历史上的演变,揭示了趋向动词“进”“出”产生、发展的规律,构建出趋向动词“进”“出”的语法化机制,进一步理清了趋向动词“进、出”及其“动趋宾”结构3 种格式产生、发展的历史脉络。 经过历时考察,趋向补语“进”“出”在其发展过程中表现出如下现象。

(1)作为补语的“进”“出”“进来”类词和“进……来”类词组各自产生的时间不同。 总的来说,“进来”类词比它所对应的“进”类词产生的时间要晚些,而“进……来”类词组作补语产生的时间与它所对应的“进来”类词比较同步或稍晚些。 在一定程度上可以说“进来”类词是在“进”不断发展的基础上产生的,但是我们不敢确定“进……来”类词组究竟是在“进”类词还是在“进来”类词的基础上发展而来。 有意思的是,《现代汉语词典》把“进……来”类词组归入“进来”类词中进行意义诠释。

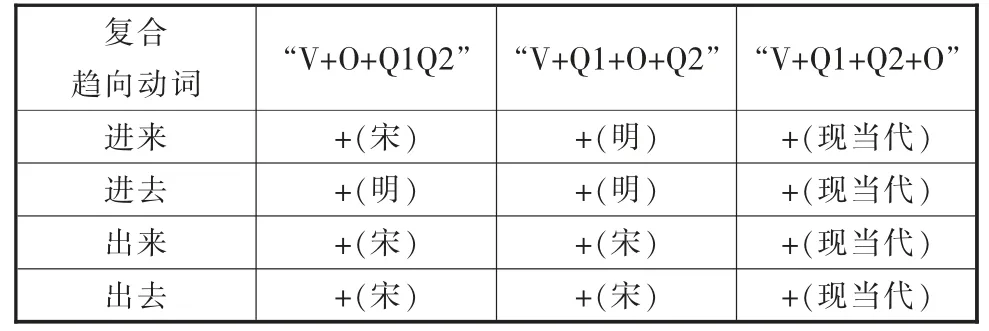

(2)经考察,我们推测汉语“进”“出”构成的“动趋宾”结构的发展脉络为“V+O+Q1Q2”→“V+Q1+O+Q2”→“V+Q1Q2+O”。 如表1 所示。

表1 “V+O+Q1Q2”→“V+Q1+O+Q2”→“V+Q1Q2+O”的发展脉络

(3)无论是单趋向动词还是复合趋向动词,在历史的发展过程中都呈现语义虚化的趋势。 表示趋向意义的词,在语法成分上,首先是作为谓语动词出现的,然后产生动词(或形容词)后补语的用法;在语义上,首先是表示空间位置的移动,然后意义进一步虚化,发展出抽象移动、结果和状态的意义[10]。 需要说明的是,通过考察趋向动词的语义虚化过程,我们发现其状态意义、 结果意义和抽象位移意义在产生的过程中所处的地位是相等的, 它们都是在趋向动词原有的空间位移意义的基础上产生。 表示抽象意义和表示结果、 状态意义的趋向动词的动词性都比较弱,有些甚至已经丢失了动词性。这就是趋向动词语法化(虚化)的具体过程。一般认为,古代语文学传统中实词和虚词分属两个不同的系统。 实词指代具体的事物,虚词是指语法作用和声气作用的词[11]。 其实这是一种误解,在古人眼里,除了名物词之外,没有绝对的实词。纵观汉语词汇史,汉语中许多词汇在其历史发展过程中都呈现出典型的语法化历程。 古时词汇主要承担指称实物的作用, 而后随着社会历史的进步发展, 许多原来仅表示具体实物指称意义的词汇逐渐出现词义扩大的现象, 有了指称虚化意义的作用。 从该文对趋向动词“进”“出”的历时考察就可以窥见一斑。 “万物转化”“万物相生”是古代汉民族辩证思维的一种典型哲学形态, 汉民族朴素辩证思维深深影响了汉语发展[12]。

4 结语

该文在对趋向动词“进”“出”的语义考察中也发现,趋向动词“进”“出”的意义由表示实在“空间位移”的意义逐渐虚化为表示“抽象位移”等虚化意义。意义的变化由此必然带来形式的变化, 因此现代汉语中出现3 种“动趋宾”结构并存的现象,中国哲学“天地一体”“天人合一”“体用一源”的辩证思维在此体现出来。

——重读方增先《粒粒皆辛苦》