严肃的气球①

——西藏牧区妇女生育变迁

白玛措

(西藏自治区社会科学院民族研究所,西藏 拉萨 850000)

一、气球的历史

避孕,作为非期待怀孕的一种措施,出现在人类历史上的时间应该很早[1]。Condom(男用避孕套)是这些避孕措施中的一种,Condom一词最早出现在一份生育率下降的英文文献中,时间约在1666年。人们现在通常认为Condom由18世纪一位名叫Condom的医生命名而来(1)但有的文献中,如A Spark of Light中也提到了现有的文献记录中似乎没有这样一位叫Condone的医生。。也是从18世纪开始,避孕套在人类的生活中变得越来越普及[2]。很多人的童年时光里可能都有过把避孕套当成气球吹着玩的记忆,本文中的气球喻指男用避孕套,也泛指其他避孕措施。

现在,condom这种健康而有效的避孕措施对于生活在都市中,尤其是注重自我健康的人来说,是很平常的日用品。然而,这个看似普通的乳胶制品却在人口史的宏观层面有着意义非凡的作用[3]200—219,而且在一定程度上对偏远牧区的家庭结构产生着影响。

二、田野地的姐妹们

生育史的田野资料是笔者通过逐户问卷和深度个案访谈而形成的,所有这些私人生活资料的获得离不开2013年赴田野地的几个月,离不开和牧民们建立的信任。2017年,笔者再赴田野地开展养老模式课题的田野调查,妇女的生育变迁是问卷内容之一。

本论文田野调研的地点在西藏东部的那曲市嘉黎县,县城总面积为1.32万平方公里,总人口有36 890人,全县辖2镇8乡,122个村(居)委员会,310个自然村(2)参照2019年嘉黎县官方数据。。嘉黎县平均海拔4500米,所处地理位置决定了其高原山地地形,属高原大陆型气候。这一区域年平均气温在-21℃(3)嘉黎县(n.d.).检索自http://baike.baidu.com/link?url=xbyeGugcspgkX9GpLq47geweShrCzVoFqnElFkkTJ2b0rMoLzn5DS vnLdpcgKTYG。

(一)Y村:入户问卷采集点

Y村下属嘉黎县阿扎镇。阿扎镇位于县城所在地,距那曲市驻地有210公里,距拉萨市537公里。阿扎镇前身为建于1960年的阿扎乡,1969年改为阿扎公社,1984年复乡,后改为现在的阿扎镇。按照行政村和居委会的分布,该镇由41个自然村组成。2019年全镇有722户,总人口3391人。

该村牧民提供的2019年数据显示,Y村共有79户,319人。这份统计数据包括了户籍保留在村中,但未长期居住在村里的户数和人口。田野谱系入户问卷调查包括固定居住在村里的56户和外村新增加的几户核心家庭,共采集66户样本。

传统上,该村以畜牧业为其主要经济方式,饲养牦牛、羊、山羊和马。近几年,虫草贸易已成为该村主要的收入来源,除了虫草贸易,一些牧户也通过跑运输获得不菲的收入。贝母和当归等药材亦能获得一些收入,但远不及虫草的市场价值。

(二)X县敬老院:蹲点入户点

X县敬老院坐落在离县城不远的阿扎镇所在地,从阿扎镇政府走路到敬老院约20分钟。敬老院的前身是X县五保户集中供养服务中心,建于2008年,当时供养的五保对象只有3人;2013年改扩建,供养五保对象增加到32人,同年改为X县敬老院;在此基础上,2015年投入1275万元(资金的80%由自治区财政承担,20%由援藏单位承担)新建X县五保户集中供养服务中心。根据敬老院提供的2019年数据,全县供养五保对象136人,已集中供养五保对象91人,供养率达66.9%。

敬老院有26名工作人员,其中干部职工4人(院长1人、专职财务人员1人、心理疏导员1人、康复师 1人),工勤人员22人(包括护理员10人、厨师4人、保安员2人、驾驶员2人、保洁员4人)。

(三)数据背后的访谈人

本文中的统计数据及个案访谈来自82位访谈人,其中5位妇女已故,其过往生育史资料由其丈夫提供,其余77位妇女的生育史资料均由其本人提供。考虑到这是涉及个人隐私的访谈,故访谈期间的交流环境尽量保证了只有被访谈人和访谈人,这也确保了所获得的信息资料相对接近真实性。

访谈人均为已婚育龄妇女,她们的年龄跨度为64年,最年长的访谈人出生于1933年,最年轻的则出生于1997年。跨越这64年的几代人,经历了游牧社会从相对传统的以物易物的生计方式向货币经济转型的生计模式,这种经济模式的变迁很大程度上重构了牧区的家庭结构,即从以扩大家庭为主的社区到以核心家庭为主的转变。牧区家庭结构的这种变迁除了畜牧经济模式的驱动,还有一个不可忽视、却往往不被学术界提及的因素——牧区妇女的生育变迁对家庭结构重构的影响。笔者按照出生年将这些家庭中的育龄妇女分为三个时间段来分析:出生于1959年之前的妇女;出生于1960—1970年代之间的妇女;出生于1980年之后的妇女。

部分个案访谈中涉及的男性口述资料通过电话和微信采访男性访谈人完成,其中有一名牧人原籍为青海但现居住在那曲,他所提供的信息是他曾在青海生活时期的一段经历。

三、气球在远方:节育措施未普及之前

以前我去牧区采风时,在那曲聂荣县、巴青一带听年长的牧人提到过以前有人会用羊肠子来作为避孕的方式之一,而且还有人会做这种套子,但现在已经失传了。但是,这可能只是几个特例,因为我长期在那曲牧区采风,有关这方面的民俗或者口传历史提及的不多……(C,男,58岁,那曲地方文人,访谈时间2020年)。

在不实施节育措施的条件下,学术界一般认为一名妇女一生中最多可以生育16个孩子[3]178。不过,除了一些特例,任何一个社会很少有妇女会在其一生中生育如此之多的孩子,因为怀孕往往也伴随着生命的危险。但无论如何,多产在任何一个传统的社区都较为普遍。如,南非的Kgatla社区、西非尼日利亚的Yoruba社区都是鼓励多产的。在这些社区中如果夫妻主动控制生育,或者孕育的孩子不足4个,会被认为不可理喻,甚至不吉利[4]。在西藏,传统游牧社区的扩大家庭结构(4)三代以上的人口作为一个共同的家庭经济单位生活在一起。以及年长女性的过往生育史也足以说明多产的特征。

按照“新家庭经济学”的观点,高生育率在经济发展缓慢以及制度稳定性差(游牧迁徙,逐水草而居)的时候较为普遍,因为人口多可以帮助家庭规避风险(各种自然灾害如雪灾、虫灾,部落之间的冲突以及强盗),尤其是当孩子们可以为父母提供收入时(替代父母从事牧业劳作,提供畜牧经济收入)。在这样的前提下,生育大量的孩子是一种理性的选择[3]189[5]。

显然,传统游牧社会曾经也应该以一种高生育率的方式延续着社会的存在,并且地方文化为这种生存机制提供了一套合理的解释:如牧区的“打狗”习俗(婚前性行为、婚姻期间可能保持的婚外性行为),在牧区私生子不被歧视、平等相待的习俗。这个时期,牧人们在严寒的高原环境中四季游牧,畜产品自产自足附带稀缺物资的以物易物,家庭成员越多则意味着应付所有这些风险的能力就越强(5)严永山在其硕士论文中提到了藏族性文化的藏文文献有两部:一部是居·米旁大师的《欲经·世界喜悦家藏》,另一部是根敦群培所著《欲经》(陕西师范大学出版社2006年版)。参见严永山:《藏族传统性文化初探》,北京:中央民族大学硕士毕业论文,2005年,第44页(这两部藏文文献中似乎都没有关于避孕措施的文字记载。私人交流,匿名,2020年)。。

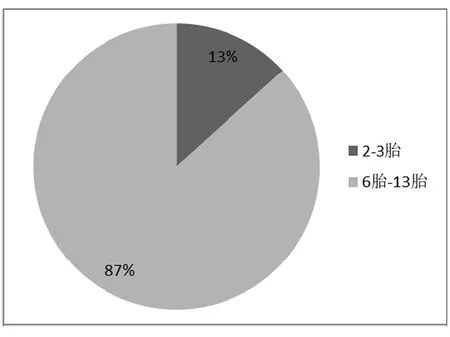

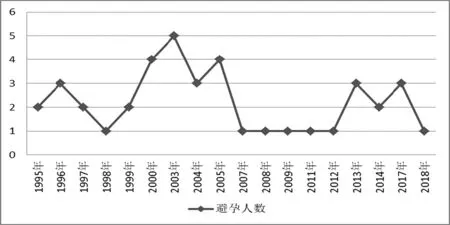

例如,Y村中现有的56户家庭由早期的20个主干家庭发展而来[6]。出生于1959年之前(6)1951年西藏和平解放,1959年进行了民主改革。西藏的民主改革彻底结束了旧西藏政教合一的封建农奴制度。的15名妇女,她们的生育史可以作为传统游牧社会中妇女生育状况的一个参照。图1和图2是Y村中出生于1933年到1955年之间的15位育龄妇女的生育史,其中生育最多的妇女有过13胎,生育过8胎的占4人,生育胎数最少的为2胎。从这些数据我们可以看出生育过6胎及6胎以上的人数占87%,仅有13%的人生育过2—3胎。这种高生育率不但确保了扩大家庭作为传统游牧社区中典型家庭结构的合理选择,同时也能确保一个家庭中有足够的劳动力照顾家庭中年老的长者。

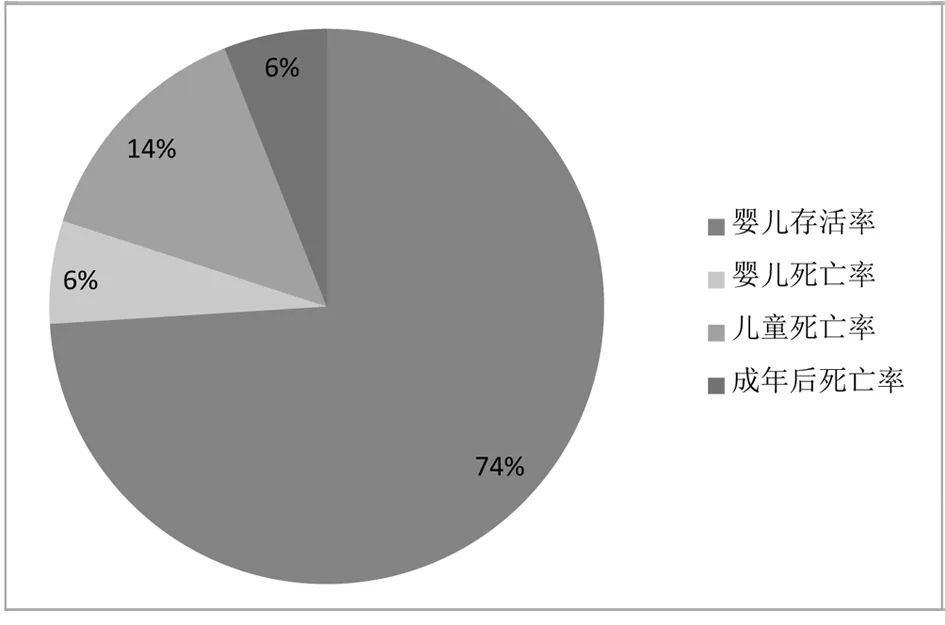

扩大家庭的延续也与妇女高生育率中的存活率不无关系。学术界一般认为人类社会的发展进程中,前工业社会时代是一个死亡率很高的时期,只有高生育率的群体才会挺过这段艰难的时期延续到现在[3]181。这种高生育率也必须伴随着相对高的人口存活率。以Y村的这15位育龄妇女为例,从个体案例来看,女性Z,从22岁生育第一胎到52岁时生育最后一胎,她一生中生育过13胎,其中有1例婴儿死亡,2例儿童死亡,2例成年后死亡,这13胎中存活下来的胎数有8例。从百分比来看,这单个案例证明了其62%的存活率、8%的婴儿死亡率、15%的儿童死亡率和15%的成年死亡率。这一结论也可以从这15位妇女的平均数据得到证实,如图3所示,这些多产妇女的婴儿存活率为74%,儿童死亡率为14%,婴儿死亡率为6%,成年后的死亡率为6%(7)“和平解放初期的统计,西藏婴儿死亡率竟高达430‰”,参见方素梅:《西藏农村妇女的生殖健康与公共服务》,载《西藏民族大学学报》2018年第3期,第30页。。

图 1:出生于1930—1950年的育龄妇女人数和生育的胎数

图 2:生于1930—1950年的育龄妇女生育胎数的比例

出生于1959年之前的这15位访谈妇女都明确表示她们没有采取过任何避孕措施。不可否认,避孕措施的模糊性、不普及性是这个时期高生育率和扩大家庭结构延续的一个不可忽视的重要因素。

四、气球来了:节育措施的普及

我第一次见到那种气球是在放牧的时候,那个时候看到年龄大的哥哥们包里有这种气球,我问他们这是干什么的,他们有点诡异地笑着告诉我:打狗的时候要套到这里……用得上。后来,我自己去“打狗”,第一次用它的时间忘了(笑)……我看到过姑娘们会在“那个之前”吃一种很小粒的白色的药,我问她是不是病了,她有点羞涩地说这是用来避免怀孕的(S,男,40岁,生活在那曲的青海牧民,访谈时间2020年)。

(一)宏观的气球:国家的人口政策

避孕措施在牧区的逐步推广使用,最初与国家政策密切相关。我国在出台计划生育政策和实施相关政策的时候,对少数民族地区做了专门的指示。

1982年,中共中央、国务院在《关于进一步做好计划生育工作的指示》中指出:“对于少数民族,也要提倡计划生育,在要求上可以适当放宽一些”。同年12月,经五届全国人大五次会议批准的《关于第六个五年计划的报告》明确指出:“少数民族聚居的地区,也要实行计划生育,并根据各个地区的经济、自然条件和人口状况,制定计划生育工作规划”。

1984年,中共中央批转的国家计划生育委员会党组《关于计划生育工作情况的汇报》中提出:“对于少数民族的生育问题,要规定适当的政策。可以考虑,人口在1000万以下的少数民族,允许一对夫妇生育2胎,个别的可以生育3胎,不准生4胎,具体规定由民族自治地方的人大和政府,有关的省、自治区人大和政府,根据当地的实际情况制定,报上一级人大常委会或人民政府批准后执行”。

根据国家计划生育政策,西藏自治区于1980年4月在全区计划生育会议上,明确了针对不同情况采取区别对待的政策:“对那些在西藏工作的汉族干部职工严格按规定执行;对世居西藏的少数民族则提倡合理生育,发展人口;区内少数民族与汉族通婚的职工可以生育2胎,最多不超过4胎”[7]。

1992年,西藏自治区计划生育领导小组报经自治区人民政府批准,下发《西藏自治区计划生育暂行管理办法》(试行),并于当年5月8日开始施行[8]。

时任西藏自治区卫生厅厅长、自治区计生办(8)西藏自治区人口与计划生育领导小组办公室成立于1975年2月。参见彭佩云: 《中国计划生育全书》,北京:中国人口出版社1997年版,第454页。主任的土登在其文章中也阐述了当时政策的实施情况:“……我区分层次逐步推行计划生育15年来,首先是在汉族干部职工,其次是在藏族干部职工和城镇居民中实行生育计划指标管理,在广大农牧区仅仅是提倡少生优生,并无正式的政策规定如指标限制。”[9]

我国推广的避孕措施有以下几种:避孕套、口服避孕药、静脉避孕(9)皮下埋植避孕管,定时从避孕管内释放左炔诺孕酮达到避孕作用。、宫内节育器、以及女性/男性绝育术等(10)参见《国务院计划生育领导小组、卫生部、商业部、财政部、燃料化学工业部关于全国实行免费供应避孕药和避孕工具的紧急联合通知》,1974年1月9日。,在西藏牧区推广和使用最广的措施为静脉避孕、宫内节育器等方式。

(二)微观的气球:节育措施在牧区的推广

大概是80年代中期,当时是乡里的干部在宣传,告诉我们避孕有几种措施……我怀第二个孩子的时候还没有上环,生完这个孩子,我就去乡医院的医生那里上环,但是环可能掉了,意外又怀了最小的孩子,1996年生完这个孩子,1997年(31岁)赶紧去上了环,再没意外怀过孩子,45岁那年我绝经后把环取了出来(S,女,54岁,那曲牧民,访谈时间2017年,资料补充2020年)。

避孕的措施中男的只有戴避孕套一种吧,女生可以上环、在胳膊上带个啥东西或者就是绝育。我第一次见到避孕套是我的一个医生亲戚在秋季牧场发放避孕套,他给了我哥哥,我哥哥给了我,这个事大概是2015、2016年这个时间段。我自己没买过,第一次用的就是哥哥给的那个,第二次是小妹妹自己准备的。但是,我所接触的哥们儿中,牧区的男生几乎不会去买什么避孕套,一是不好意思,二也没这习惯。所以他们去“打狗”的时候也不会戴什么套子,可能只有极个别才会使用吧。避孕套的好处就是防止女生怀孕,还能防止艾滋病吧,其他有啥好处我也不知道(J,男,30岁,那曲牧民,访谈时间2020年,访谈人:索朗加措)。

避孕措施在牧区的推广有一个循序渐进的过程,图4是70名妇女第一次采取避孕措施的时间。这些出生于1960—1997年之间的访谈者,恰好经历了避孕措施在牧区逐步推广、使用的一个时期。从图4中我们可以看到,她们最早采取避孕措施的时间在1995年,是两位出生于1963年和1965年的妇女,图中的数值在1999年到2003年达到一个高峰,这个年限恰好反映出那些出生于上世纪60—70年代的妇女在其生育晚期采取避孕措施的现象,2003年至2017年之间的数值开始下降并趋于平缓的状态,这是那些出生于1980—1997年之间,处于生育活跃期的妇女在相对采用避孕措施的情况。

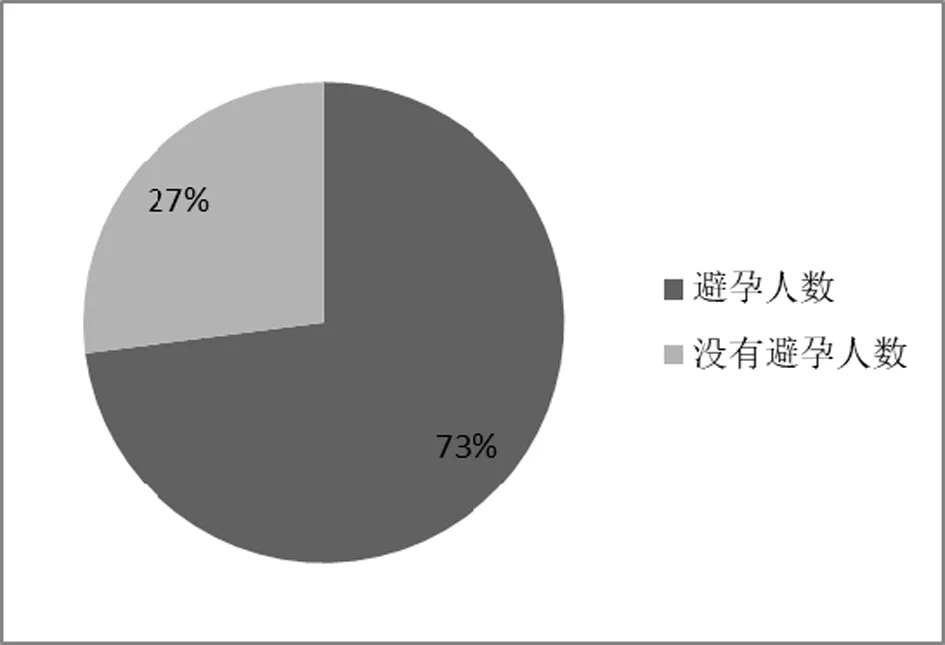

类似美国Hutterite的妇女,当社区的医疗条件有了改善、物质生活水平呈现丰富多样性、传统的生计模式出现变迁时,妇女对自我的健康意识会加强。访谈中笔者发现牧区的育龄妇女普遍都会谈到“因为会考虑到自己的健康”,会在育龄期主动采取避孕措施,尤其是在育龄后期采取措施,有的甚至进行绝育手术[10—11]。图5显示这70名妇女中有73%的人采取了避孕措施,27%的人没有使用避孕措施,而这27%的人数中以出生于1980—1990年的正处于生育活跃期的育龄妇女为主。

图4:Y村育龄妇女第一次使用避孕措施的时间

图5:Y村育龄妇女避孕人数和没有避孕人数的百分比

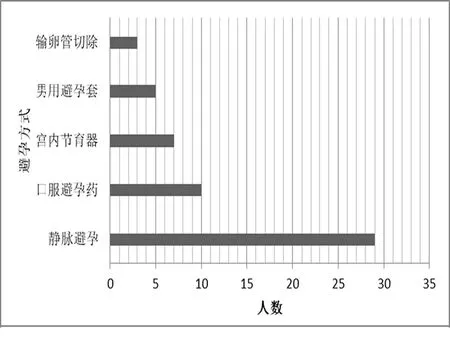

田野地的妇女们所采取的避孕措施有5种,与同是牧区的甘肃甘南藏族的例子有所不同[12],如图6所示,这5种避孕措施中采取静脉避孕的最多,其次是口服避孕药,宫内节育器次之,男用避孕套的使用率最低,有3名妇女采用了输卵管切除术(11)在避孕措施的田野数据中,不包括3名已故妇女,以及20名没有采取避孕措施的妇女。这70名妇女中,其中有11名妇女采取了2种方式的避孕措施,1名妇女采取了3种方式的避孕措施,故避孕措施的计数会多于70。。

图6:Y村育龄妇女避孕方式及人数

按照生育最高水平的标准,妇女从15岁开始月经初潮到49岁步入绝经期,这35年被认为是育龄妇女的生育活跃期[3]178。参考这一标准,笔者将访谈人中那些已过生育活跃期并进入生育晚期的归为一组。她们是出生在1960—1970年的妇女,共有35名,其中年龄最大的为54岁,最小的为38岁(12)2012年之后从外村移居至Y村的3名妇女也在统计之中。。这些妇女刚好经历了西藏民主改革、互助组以及人民公社时期,这些时期的牧区经济在逐步而缓慢的发展,制度稳定性也在加强(从游牧转向定居生活),家庭规避风险的方式在统一国家的模式下展开(各种自然灾害如雪灾、虫灾仍然存在,但部落之间的冲突以及强盗出现的风险大大降低,甚至已消失),除了孩子们可以为父母提供收入,也有国家模式下的相对保障。

上世纪80年代后,国家经济进入一个快速发展时期,这也带动了牧区的生计模式与商品市场的密切互动,传统的游牧生产体系越来越多地介入到货币经济中,各种消费品在牧区呈现出丰富性和多样化的一面。在这种背景下,牧区大多数家庭对于基本生存的风险性已不再担忧。而这个时期也正是西藏农牧民子女接受国家义务教育[13]、逐步走出原有社区在外就业的一个时期,这意味着以往牧区的孩子替代父母从事牧业劳作,提供畜牧经济收入的模式已经转变。

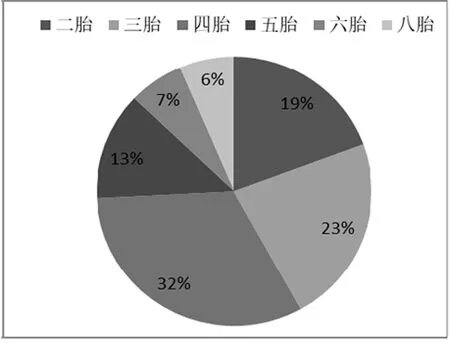

在这样的背景下,家庭对于多产的选择也在减少,最具体的表现就是生育率在逐步降低。图7是这35名育龄妇女的生育史,其中生育最多的妇女有过8胎,但仅有2人,生育胎数最少的为2胎,却有6人。从生育胎数的比例上看,生育4胎的最多,占32%,生育3胎的占23%,生育2胎的占19%,生育5胎的占13%,生育6胎的占7%,最少的为生育8胎,占生育总胎数的6%。

图7数据反映出这个时期这些妇女生育胎次在下降。这与自治区政府针对全区农牧区的统计数据结论基本吻合:计划生育政策在藏族同胞中逐步产生影响。西藏农牧区的节育率由1985年的17%上升到1986年18.9%,我国藏族妇女20世纪80年代的生育胎次,1胎由1981年的23.35%上升到1989年的29.63%,5胎以上由1981年30.25%下降到1989年的21.03%[14]。

图7:Y村出生于1960—1970年的育龄妇女生育胎数比例图

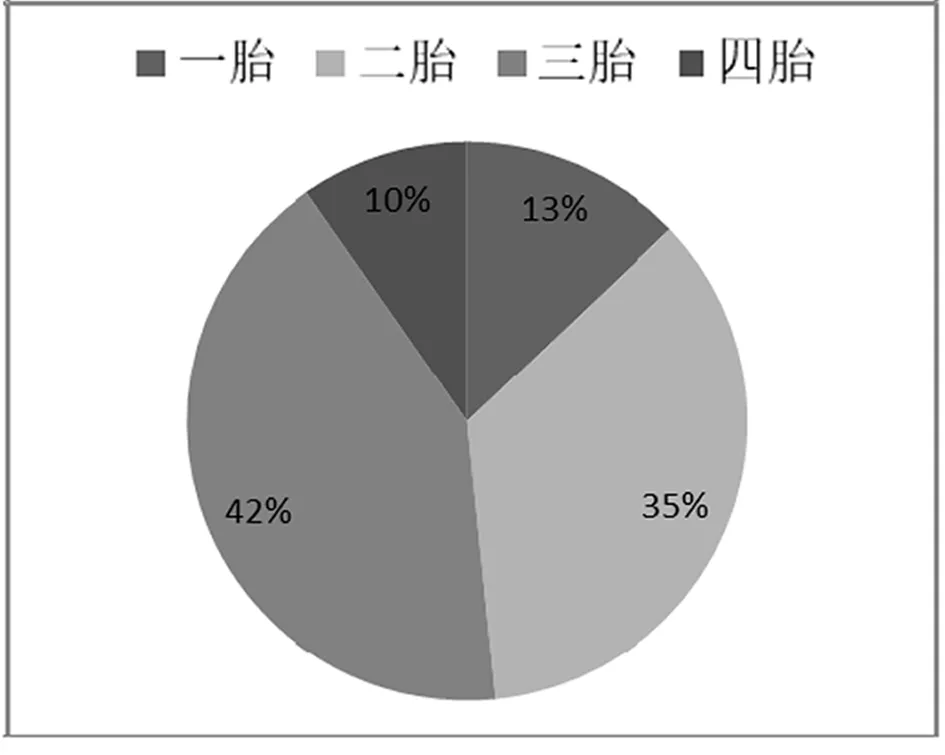

上世纪80年代以后出生的牧区妇女,恰好经历了传统畜牧经济模式变迁、核心家庭成为牧区典型家庭结构特征的时期。在对这些正处于生育活跃期妇女的访谈中笔者发现,她们对自我健康表现出更多的关心,不再倾向于生育期内的多胎多产,如图8是出生于1980—1990年的32名已婚育龄妇女生育胎数的比例,生育3胎的占42%,2胎的占35%,生育胎数最多的为4胎,占13%,生育1胎的占10%。

访谈期间尤其让笔者印象深刻的是和Z的一段对话。

Z:我已经有2个孩子了,不想再生。现在最想知道的就是怎么能不怀孕。我以前上过环,身体不适应,又取了。

笔者:你的丈夫可以采取避孕措施啊。

Z:啊,男的也可以上环?

笔者:可以使用避孕套。但是也要用质量好的,不然,劣质的那种对你身体也有伤害。

Z:下次我去拉萨时,打电话联系你,你能不能帮我给超市的售货员说质量好的那种牌子。

笔者:有一种牌子叫杜蕾斯。

Z:?cB鮼Q/杜蕾斯(大笑不止)…

图8:出生于1980—1990年的育龄妇女生育胎数比例图

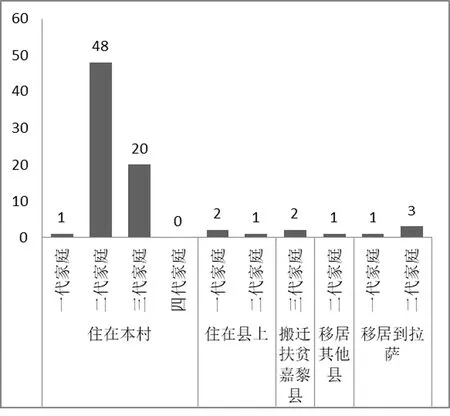

帕森斯在《美国家庭:与人格特征及社会结构的关系》一文中指出:“核心家庭的独立化和普及化意味着其经济活动的能力和自由度,满足了工业社会经济模式的需求,它也意味着前工业社会时期扩大家庭作为普遍特征的结束”[15]。从Y村的田野资料来分析(见图9),我们将家庭结构分为四类:一代家庭指该家庭由夫妻两人组成;二代家庭指夫妻二人(父亲或者母亲)及其孩子们,也就是核心家庭;三代家庭指夫妻二人及其父母和子女;四代家庭指夫妻二人及其父母,父母的父母和子女。将这些不同结构的家庭按照他们现有的居住地点分为五类:住在本村、住在县上、搬迁扶贫嘉黎县、移居其他县、移居到拉萨。固定住在本村的牧户中,近48户的家庭都是核心家庭;而移居到拉萨的4户家庭中,3户都是核心家庭,这反映出小规模家庭结构(核心家庭)已成为牧区家庭结构的一种典型特征。

六、结语

纵览世界人口史,研究者发现当一个社区中孩子和大人的生存不再受到威胁的时候,人们通常倾向于喜欢小规模家庭”[3]176。对于牧民而言,经济模式的变迁很大程度上提升了孩子和大人的生活品质,小规模家庭自然而然成为理性人的一种自我决定和选择。在家庭规模的这一变迁中,牧区妇女生育史的变迁是不容忽视的一个隐性因素。如果说畜牧经济模式的变迁在很大程度上促使了传统游牧家庭从扩大家庭到核心家庭的转变,那么节育措施在妇女生育变迁中的因素也间接地促进了这种小规模家庭的形成。

图9:Y村家庭结构

任何一个社会中,家庭的形成离不开各种习俗的存在,家庭亦或习俗也随着社会的变迁处于一种不断重构的过程中。当下,在核心家庭越来越多的成为游牧社区典型家庭结构的过程中,牧区的节育措施更多由女性实施,牧区的男性们似乎也需要将“当爱情来临,严肃地戴上气球”作为一种新的习俗纳入这种变迁中。

(附记:特别感谢西南民族大学藏学院索郎加措老师、西藏自治区社会科学院达琼副研究员(博士候选人)、那曲市嘉黎县阿扎镇格桑旦增书记、西藏那曲文化局才旺江村先生在写作本文时给予的帮助)