论“一带一路”的伦理意蕴及其对文化产业“走出去”的启示

“一带一路”倡议有着人道、共享、平等、正义、和合等多个层面的伦理意蕴,践行这些意蕴对中国文化产业“走出去”具有重要的驱动作用。但“一带一路”沿线复杂的政治、经济、文化形势以及中国文化产业自身固有的伦理情结则给文化产业“走出去”带来了挑战。面对挑战,中国文化产业应当通过积极构建以“和合”观为主导的跨文化传播准则,重塑产业伦理从而带动文化产业海外形象的提升,推动新时代中国特色社会主义文化的海外精品化实践,在对话、互渗、融合中构建文化间的“共通性”等途径为“走出去”以及“一带一路”理念的海外传播提供服务。

“一带一路”; 文化产业; 文化“走出去”; 伦理

G114; G124-A-0030-09

持续推动文化产业“走出去”对创新我国文化产业发展体系,实现文化产业高质量发展具有重要作用。长期以来,由于我国文化产业走的是一条内循环的发展道路,“走出去”在文化产业发展中的占比并不高,其对产业带动的效能也未得到有效发挥。近年来,在“一带一路”倡议的带动下,我国文化产业“走出去”进入了一个新的范式调整期,在市场培育、产业结构、运营模式等层面都取得了新的突破。作为一种以外向合作为主导的倡议,“一带一路”倡议无疑能给文化产业“走出去”带来全新的机遇,但如何持续、有效地将这种机遇转化为现实增量则值得进一步思考。从路径上看,这种“转化”的实现不仅需要一系列形而下的政策、资金、平台、人才等方面的支撑,还需要对形而上的意识形态、道德、价值等层面进行精准把握。如果没有这些层面的支撑,“一带一路”的理念便不能在国际社会得到有效阐释和理解,文化产业“走出去”也不能获得新的发展理念。本文尝试从形而上的伦理层面考察“一带一路”的话语内涵及在其背景下的跨域文化产业的运营,以厘清文化产业“走出去”应如何借助“一带一路”的伦理意蕴实现新的超越。

一、 “一带一路”的伦理意蕴

自“一带一路”倡议提出以来,围绕它的阐释多集中于政府政策、产业经济、人文交往等维度,或者从政治、经济、文化等层面考察其基本内涵,或者将其作为一种政策背景考察它对国家、区域、政府、企业等发展的意义,而伦理维度的研究总的来看是被忽视的。从目前的研究来看,直接讨论“一带一路”伦理问题的研究主要集中在两个方面:其一,政治伦理,认为“一带一路”的提出顺应了当代全球政治伦理变革的要求,对解决当前全球的政治伦理困境具有积极的建设意义;其二,生态伦理,认为生态伦理是“一带一路”未来发展的主要走向之一,构建新的生态伦理观对解决发展过程中凸显的经济与生态矛盾具有积极意义。这两个方面的研究固然考虑到了“一带一路”所蕴含的伦理问题,但却没有从总体上阐明其产生的渊源、原因、结构等问题,也没有将相关成果运用在对某类产业实践的分析上。那么“一带一路”为何会拥有倫理意蕴?这些伦理意蕴具体体现在哪些层面呢?它们与文化产业“走出去”又是如何产生关联呢?要回答这些问题,必须回到“一带一路”倡议的起源、目标等基本问题上。

柴冬冬:论“一带一路”的伦理意蕴及其对文化产业“走出去”的启示

2013年9月和10月中国国家主席习近平分别提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的合作倡议,二者合称“一带一路”。 从起源来看,它是中国面对自身的经济发展需求,并结合当今世界经济发展所遇到的问题而提出来的,推动各国在经济上的互利与发展是其基本出发点。从基本目标来看,“一带一路”主要包含了两个层次:其一,“一带一路”是在秉持“共商、共建、共享”原则的基础上,推动各国之间的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通,进而实现各国的共同繁荣进步。②③④⑥习近平:《习近平谈“一带一路”》,中央文献出版社,2018年,第313314页;第155页;第161页;第163页;第146页。换言之,它要打造的是一种基于发展的共同体。其二,“一带一路”倡议要在世界范围内进一步赢得尊重,就必须以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神为指引,以打造命运共同体和利益共同体为合作目标”②。因此,从“一带一路”的起源和目的来看,它虽由中国提出和推动,但却不是要营造某种政治、经济霸权,而是要聚焦构建互利合作网络,携手打造“绿色丝绸之路”“健康丝绸之路”“智力丝绸之路”“和平丝绸之路”,以造福沿线国家和人民。③对此,习近平主席曾多次强调,“发展是‘一带一路 沿线各国的最大公约数”④。不仅如此,这种“发展”还是不带偏见和不谋私利的共赢发展,是向好的方向的发展,它要给沿线各国人民带来实在的好处。

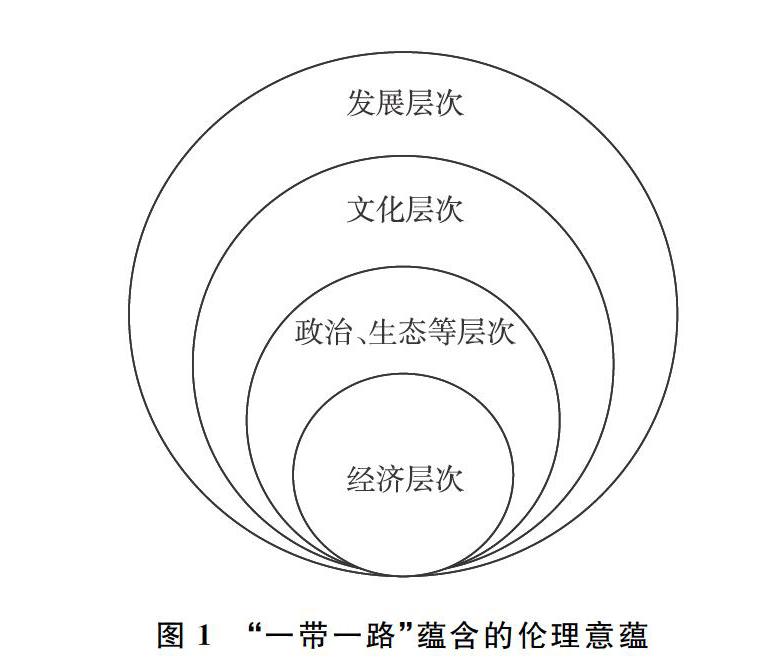

由此可见,“向好”“向善”或者说“正义”其实在“一带一路”倡议中具有首要性。这也就是说,“一带一路”应当具备一个基本的伦理维度,或者说它的提出本身就应该是一个“伦理事件”的生成。因为伦理作为处理人与人、人与社会、人与自然关系所应遵循的行为规范,其根本上涉及的就是善的问题,而这种善正是人的诸种技艺与研究、实践与选择的目的。亚里士多德:《尼各马可伦理学》,廖申白译,商务印书馆,2003年,第34页。那么伦理又具体体现在哪些层面呢?上文指出,经济维度是“一带一路”提出的主要动机,是最基础的,而随着实践的不断深入,“一带一路”已从经贸合作领域衍生到政治、生态、文化等多领域,成为一种具有综合性治理效果的国际公共倡议。因此,从其内涵来看,作为伦理事件的“一带一路”不仅包含了“发展”这一人类持续进行自我否定,进而在实现自由的过程中所包含的最为普遍性的伦理诉求,而且还包含了提出主体在动机、目标和实施过程等层面针对不同领域的发展所蕴含的伦理诉求。于是,“一带一路”的伦理意蕴就在发展伦理的统摄下呈现出了经济伦理、政治伦理、生态伦理、文化伦理等多个维度共生的态势。

那么这些维度之间的相互关系又是怎样的呢?上述可知,经济是勾连不同领域的起点和抓手。但要注意的是,即便经济领域是基础,但并不意味着它就是高点。那么在这些领域中哪个相对是高点呢?当然是文化(或者说文明)。这不仅是因为文化的内涵高于政治、生态等,而且也在于“一带一路”本质上是跨文化的,在不同的道德和行为评判体系中应该有一个文化的“公约数”。如果没有文化的理解、沟通和交流,经贸合作、政治交流也将丧失基础,“一带一路”甚至有可能在国际社会遭受误读和误解。国家主席习近平曾指出:“真正要建成‘一带一路,必须在沿线国家民众中形成一个相互欣赏、相互理解、相互尊重的人文格局。民心相通是‘一带一路建设的重要内容,也是‘一带一路‘建设的人文基础。”⑥那么民心相通的基础又是什么呢?文化之间的交流、理解与接受当然是最基本的。可以说,文化是最核心、最本质的互联互通,是“一带一路”的高点。赵磊:《文化经济学的“一带一路”》,大连理工大学出版社,2016年,第31页。事实上,作为一种依托于古丝绸之路文化精神所创新、衍生与演化的当代话语形态,文化作为“一带一路”的高点是有着深厚的历史基础的。两千多年前的古“丝绸之路”无疑奠定了不同文化之间兼容并包、相互尊重、求同存异、互学互鉴的伦理基础。作为跨文化伦理的早期探索,古“丝绸之路”促进了东西方物质文化和精神文化的交流和发展,对人类文明发展演进具有重要的推动意义,这一点已被当今的世界史学、文化学界所证明。“一带一路”虽是由中国面对新的时代发展语境提出的,但它植根于丝绸之路就决定了其实践必然离不开丝绸之路所奠定的文化伦理精神,其最终点也应回到人类文明维度上。舍此,“一带一路”将丧失成功的根基。因此,“一带一路”所蕴含的伦理意蕴在内部结构上就呈现出了如图1的特征。

图1具体包括如下几个层面的基本内涵:

第一,就经贸合作作为基本动机而言,“一带一路”体现的是中国为世界经济谋动力的道德责任感。中国的经济发展既得益于自身的改革开放,也得益于与世界经济的互动。但自2008年金融危机以来,世界经济遭受到了严重破坏,呈现出了一种普遍性的动力不足。经济持续低迷的背后是贸易保护主义、民粹主义的抬头,既有的国际贸易格局和贸易政策不断受到挑战,经济全球化遭受侵蚀,世界经济秩序逐渐失范;同时,南北发展不平衡持续加剧,贫富差距也日渐拉大;贫困、饥饿、疾病、社会冲突、恐怖主义、地区动荡等问题也随之而来。如何重振经济,并以经济发展促和平、促稳定、促繁荣是各国的迫切要求。“一带一路”植根繁荣的丝路经贸交流历史,是中国立足自身发展,履行大国责任,推进国际间经贸发展的全新模式。“一带一路”为世界发展助力,就是为世界人民谋福利。从这个角度看,它有着鲜明的人道关怀。

第二,就“共商、共建、共享”作为基本原则而言,“一带一路”体现的是对自由、平等、公正、尊重、合作、共赢等国际政治伦理内涵的重塑。就人类历史进程而言,经济全球化不仅促成了市场经济机制超越地域和民族国家限制并逐渐在全球范围内蔓延,还使各国政治文化在全球范围内互动,由此具有世界性的共识性价值原则和道德规范也随之兴起。就目前的态势看,西方国家凭借其经济优势到处输出其政治伦理逻辑和价值准则。但由于这种体系对经济逻辑亦即资本增值有高度依赖性,一旦资本增值受阻则往往会走向极端,造成民粹主义、极端个人主义、保守主义、本国利益至上主义抬头,进而影响到公平、公正、平等的国际政治秩序王超:《摆脱全球政治伦理困境的中国方案》,载《伦理学研究》,2019年第2期,第9596页。。如美国近年来致力推动的反全球化与贸易战策略就是如此。在此背景下,中国将“共商、共建、共享”作为“一带一路”的基本原则,就是从“己所不欲,勿施于人”“和而不同”“有容乃大”“天下为公”等传统伦理观念出发,跳出地缘政治博弈和霸权主义的怪圈,以维护多边主义、尊重各国独立自主、协商合作等方式,重建国际间的政治互信,实现对不平等、不公正、不平衡的国际分工体系的消解。

第三,就绿色丝路、可持續发展作为基本理念而言,“一带一路”体现的是对“天人合一”的和谐生态伦理观的构建。2017年在日内瓦出席联合国“共商共筑人类命运共同体”高级别会议时,习近平主席强调,工业化创造了前所未有的物质财富,也产生了难以弥补的生态创伤。我们不能用破坏性方式搞发展,应该遵循天人合一、道法自然的理念,寻求永续发展之路。习近平:《习近平谈“一带一路”》,中央文献出版社,2018年,第242页。人源于自然,并依靠自然生存和发展,这是马克思关于人与自然关系的基本看法。“一带一路”作为新的发展策略,不能再走破坏自然求发展的老路,而是要实现“天人合一”,推动人与自然的和谐关系的构建。为了实现“一带一路”的绿色发展,中国先后颁布了《“十三五”生态环境保护规划》《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》《“一带一路”生态环境合作保护规划》等重要文件,并着力推动了与生态相关的25个重点项目数据来源于原环境保护部(现为生态环境部):《“一带一路”生态环境保护合作规划》,2017年5月。,凸显了维护“一带一路”生态伦理的决心。

第四,就文化作为最核心、最本质的互通而言,“一带一路”体现的是以“和合”为特征的跨文化伦理的构建。伦理是文化互动的基础,它既推动了一个文化体系内成员的文化实践,也保障了文化互动中对规则的遵守。反过来,文化互动其实又是伦理的具体实践。不同的民族、人群有着不同的文化个性,在跨文化互动中,如果不同个性处理不当势必会酿成冲突和对抗,引发伦理危机。为了避免这一问题,“一带一路”格外重视不同文化间的和合共生。“万物并育而不相害,道并行而不相悖。”(《礼记·中庸》)任何想用强制手段来解决文明差异的做法都不会成功,和而不同才是文明交往的主流。“只有在多样中相互尊重、彼此借鉴、和谐共存,这个世界才能丰富多彩、欣欣向荣。”习近平:《携手构建合作共赢新伙伴 同心打造人类命运共同体——在第七十届联合国大会一般性辩论时的讲话》,载《人民日报》,2015年9月29日。中国要将“一带一路”建设成为和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路,要在“共商、共建、共享”的原则下,推动沿线各国的共同发展,体现的正是一种以“和合”为基础的跨文化伦理构建态度。它在话语层面反对的恰恰是国际社会长期存在的“中心—边缘”秩序:以某个民族、国家的文化价值观为核心,以“典型欧洲范式”的主权国家框架去规范世界不同国家的政体,进而在经济层面实现中心与边缘的区隔,以便于中心控制和侵蚀边缘。赵磊:《文化经济学的“一带一路”》,大连理工大学出版社,2016年,第30页。

第五,就“命运共同体”作为建构目标而言,“一带一路”体现的是一种对基于发展的普世伦理的探索。“一带一路”沿线涉及众多国家,而每个国家的文化风俗迥异,民族构成复杂,政治形态各异,经济形势不一,如何在这诸多不同中寻找共性就成为其能否成功的关键。因此,以任何一个国家或民族的价值观、经济模式去取代这种多元化态势都是不可行的。这样既背离“一带一路”的初衷,也背离各国实际。这样,建构一种具有普遍性的,能够为沿线各国所接受的价值准则就成为必要。回顾“一带一路”提出的背景就可以看到,解决经济与社会发展中的“痛点”,提高人民生活水平与国家综合竞争力,是沿线各国的共同诉求。这就意味着在“解决问题与推进发展”这个主题上,沿线各国之间是有着共识的,可以构成一个甘苦与共、命运相连的发展共同体。因此,寻求一种既能够体现平等、和谐、公正,也能够共商、共享的“发展”就构成了“一带一路”倡议的普遍性伦理。当然“发展”在这里是可持续的,而非自在、自为性的,它能实现人民的自由和国家秩序的归正。

二、 文化产业是实践“一带一路”伦理意蕴的有效载体

作为带有全球治理属性的公共性倡议,“一带一路”从经济维度出发,要对世界文明的发展进步产生积极意義,它所涉及的领域是十分庞杂的,而每个领域都会涉及伦理问题,上述只是勾勒出其最主要的轮廓。然而我们仍然可以据上述伦理结构得出一个基本的判断:尽管文化作为“一带一路”所仰望的“高点”,但其运作依然离不开经济层面的支撑。这不仅由于经济层面是“一带一路”实践的基础,还由于当今世界的文化生产、文化传播、文化消费已离不开经济手段,并呈现出了一种文化经济的态势。而文化经济其实指的就是文化产业。换句话说,文化产业应当是串联“一带一路”基础和高点的主要领域,而与之紧密相关的文化伦理意蕴、经济伦理意蕴的实践自然也内含其中,文化与经济作为“一带一路”的基础和高点领域也就决定了文化产业应当是实践“一带一路”伦理意蕴的有效载体之一。

事实上,文化产业的这种特殊作用有着深厚的历史根基。“一带一路”所植根的古丝绸之路其实不仅是一条商贸之路,更是一条文化之路、思想之路。伴随着商贸往来,沿线各国之间产生了大量的文化交流,音乐、舞蹈、戏剧、建筑、绘画、器物、服装、技术等文化形式无不随着丝路的开辟在中西方之间交往互通,许多新的文化形式也随之产生。发生在丝路上的中西文化交流也绝非单纯以满足好奇心为目的,而是伴随着经贸往来产生。不管是丝绸、瓷器、纸张等中国产品的西传,还是金银品、玻璃、玉石、家具等西域产品的东进,都以文化作为产品的基础,贸易双方都需要在熟悉对方市场的审美品位、文化习惯等因素的基础之上才能进行贸易活动。对古丝绸之路而言,文化贸易是一种常态。相较于生产资料、生活资料等产品的贸易,这种文化贸易直面文化差异,在尊重差异的基础上展开商品生产和交换,其本身就暗含着一个跨文化伦理问题。尽管发生在古丝绸之路上的文化贸易活动还不能与工业文明时代的文化产业相提并论,但文化的产业化在丝绸之路历史上却早已有之,并以其实际行动实践着文化伦理。

从目前的世界发展趋势来看,文化的力量也越来越显现于文化产业的竞争力之中,文化产业走向了国际竞争力的前台,正引发新一轮的全球产业结构升级。这体现在:其一,文化产业不仅占据着文学艺术等精神性生产的部门,还渗透进手机、电脑、汽车、高铁、家具、家电、服装、食品等物质性生产的部门,从而彻底打通了物质生产和精神生产;其二,文化产业推动了诸多产业形态的融合,驱动了新业态的不断产生,使文化成为社会生产的重要内容,进而成为社会生产领域的新的驱动者与组织者。文化产业的这种独特作用与其自身所具备的文化意识形态属性与经济属性紧密关联。在霍克海默和阿多诺等法兰克福学派的理论家看来,文化产业借助大众娱乐和技术制造新感性对象,并以一种标准化和系列化的生产方式,消解了文化艺术本身的个性,将价值观润物无声地嵌入产品之中,进而使个体屈从于其背后的意识形态。在斯科特、索罗斯比、赫斯蒙德夫等文化经济学家看来,文化产业则首先是一种具有根本性经济特征的产业,它借助高科技传播方式,营造消遣娱乐氛围,在生产力飞速进步与劳动力持续解放的当代具有重要的经济价值。正是看到了这些层面,发达国家才不遗余力地推动文化产业的发展。目前,西方发达国家已经借助先发优势在全球文化产业格局中占据领先地位,并凭借其竞争优势以文化产品悄无声息地传播其价值观,进行文化扩张与渗透,从而建构某种经济或政治霸权。文化产业“看起来是一个产业问题,一个市场问题,其实是一个思想问题,一个价值问题,一个意识形态问题,说到底是一个政治问题”范玉刚:《核心价值观传播需要文化产业的有力支撑》,载《人民论坛》,2016年第25期,第209页。。

总之,“一带一路”建设离不开文化产业的支撑。一方面,“一带一路”在意义阐释、政策推广、理念传播过程中离不开出版、广告、影视、动漫、会展、演艺等部门的支持,文化产业在其中承担着重要的修辞功能,其助力打破文化壁垒、消除文化隔阂、增强文化交流,进而凝聚各国人民对“一带一路”的支持和理解;另一方面,通过与海外文化市场的贸易活动,文化产业则以其产业效能与产业伦理助力“一带一路”的跨文化互动,为其伦理价值的实践提供现实动力。在全球文化产业蓬勃发展的背景下,各国已经充分认识到文化产业在新的全球(文化)治理行动中的重要作用。因此,“一带一路”的意义就不仅仅是重新激活了古老的丝绸之路,还将文化确立为未来的中心发展领域。当前,文化产业正成为各国参与“一带一路”建设、传播自身文化的重要增长点。我国已将文化产业列为优先扶持对象,着力推动“丝绸之路文化产业带”建设,并将文化旅游、演艺娱乐、工艺美术、创意设计、数字文化确立为重点领域原文化部(现为文化和旅游部):《文化部“一带一路”文化发展行动计划(2016—2020年)》,中国政府网,http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5216447.htm,2016年12月29日。。而哈萨克斯坦、俄罗斯、印度等沿线诸多国家也正立足自身文化特色和优势推动文化产业发展,以文化贸易来助力跨文化对话。一场以文化产业传递伦理关怀的实践正如火如荼展开。

三、 “一带一路”的挑战与文化产业“走出去”的伦理情结

作为“一带一路”倡议的发起国,中国对“一带一路”的理念阐释和伦理意蕴传达当然也必须依赖于文化产业的支撑。但这种支撑关系却不是无限的,而是受到特定条件的制约。其中主要存在两个方面的问题:

其一,“一带一路”本身的外向性所带来的跨文化语境,使文化产业面临复杂的政治、经济、文化形势。这里有三点值得注意:(1)“一带一路”沿线经济欠发达国家将影响文化产业的市场开拓。从地域上看,中亚五国、西亚阿拉伯国家、东欧国家是“一带一路”所涉及的主要国家,但这些国家多数为发展中国家,其文化产品的购买和消费能力远不能与西欧、北美、日韩等发达国家相比。据独联体跨国统计委员会2017年公布的数据,乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、坦吉克斯坦等国的月平均工资分别为250美元、201美元和127美元,民众整体收入水平并不高,甚至偏低,这就严重影响文化产品的消费。(2)沿线国家的文化差异和不同文化政策将影响文化贸易。由于沿线涉及众多宗教国家,这些国家与宗教文化弱化的中国差异明显,致使产生文化冲突的可能性增加。不仅如此,由于历史遗留、意识形态等问题,沿线各国对“一带一路”的文化认知也存在偏差,甚至对其产生误解。这些问题将影响文化政策的制定,进而影响相应的文化贸易。(3)某些沿线国家长期的政治不稳定,或者产业发展的不成熟,造成产业运营秩序极不规范,盗版、侵犯知识产权、恶意竞争等问题突显。据WIPO近年的统计,孟加拉国、亚美尼亚的盗版率高达92%,斯里兰卡、阿塞拜疆、摩尔多瓦的盗版率达到了90%,印度尼西亚、越南、伊拉克的盗版率是85%,黑山也达到了83%。蔡尚伟:《“一带一路”上的文化产业挑战及对中国文化产业发展的建议》,载《西南民族大学学报》(人文社科版),2016年第4期,第160页。这种产业伦理失范现象将对市场投资和贸易造成极为不利影响。

其二,中国文化产业对“一带一路”伦理意蕴的传达势必要与文化产业的“走出去”并行,但中国文化产业由于依托本土文化價值观与伦理体系,如果运营不当,将导致在跨文化运营中面临文化折扣现象,甚至背离“一带一路”理念,引发伦理冲突。这里值得注意的是,尽管“一带一路”由中国提出并阐释,其伦理意蕴甚至植根于中国传统文化,但这并不意味着在实践过程中产业(产品)会呈现出完全的契合度。一方面,“一带一路”涉及领域庞杂,又涉及跨文化问题,中国传统文化的伦理观未必完全适用;另一方面,实践主体的构成是十分驳杂的,他们自身的责任意识、价值取向、伦理情怀等将直接影响“一带一路”伦理的实践效果。

如果更深层地看,中国文化产业“走出去”这一行为本身还带有独特的伦理情结。从民族心态来看,改革开放以来经济建设的突飞猛进、综合国力的日渐强大,使民族自尊心和自豪感得以在近百年的屈辱史上重建,中华民族重新对自己的传统文化和价值观树立了自信心,也认识到在新时代语境下只有不断推动其现代化,才能与世界接轨,并在激烈的国际竞争环境中取得优势。因此,走出国门,进行跨文化对话和交流就成为迫切要求。与西方发达国家进行文化扩张与渗透不同,中国文化产业“走出去”是建立在尊重他者、理解他者、包容他者,与他者相融的基础上的。全球化时代,各国只有积极融入“他者”才能使“自我”的重新发展焕发生机,才能积极融入人类未来的共同文化价值体系中。事实上,西方现代性文明在其三百多年的发展中已暴露出了诸多问题,对世界问题的解决日益力不从心,特别是个人主义和自由主义文化所固有的致命痼疾难以为人类共同价值观的获得提供帮助。而中华文化强调整体和谐的整体主义和责任优先的伦理型特质,则无疑与这一目标的达成有着逻辑共通性,这就为文化产业“走出去”带来了信心和勇气。然而,从国家发展来看,尽管近年来中国的经济总量已位居世界第二位,但国际社会对中国的基本国情仍然缺少了解,特别是面对西方意识形态的挤压,对中国国情充斥着太多的偏见和刻板印象,真实、全面、深刻的中国形象并没有获得基本认知,这使得中国缺乏良好的、稳定的外部发展环境,中国经验、中国智慧、中国方案也难以在世界治理体系中发挥作用。因此,增强文化软实力,推动文化产业“走出去”就肩负着改善中国国际形象,提升文化认同和吸引力,助力民族复兴的伦理使命。

简而言之,中国文化产业的“走出去”就是要以中华民族伟大复兴和全球化的世界格局作为背景和阐释空间,把中华传统的文化价值逻辑,如强调整体和谐、开放包容、互利共赢,与世界意识之间进行有效嫁接。但问题在于,在沿线复杂的文化地理空间内,由于并不存在一个共同的文化认知框架,一方面,中国文化产业所传递出的这一“情结”由于带有本土色彩,使其在异域文化中较难被理解和接受;另一方面,由于部分企业缺乏优秀的产品、良好的运营手段和宣传策略,部分中国文化产品不仅不能展示人道、正义、共享、和合等“一带一路”的伦理意蕴,甚至引发了激烈的文化冲突和对抗。应该说,部分中国文化产业(产品)过于沉浸在自我的文化诉求进程中,难以将自身与世界文化市场的需求有机融合,是其难以持续在世界范围内产生影响的重要原因。

四、 由文化产业“走出去”实现“一带一路”的伦理意蕴

文化产业“走出去”是文化“走出去”的坚实基础,文化的“走出去”要以中华民族的伟大复兴为自身的条件,但中华民族的伟大复兴只有通过回应全球化的文明发展,才能真正实现。不可否认,“一带一路”倡议以其构建“人类命运共同体”,进而为人类文明求发展的伦理意蕴为中国文化产业的“走出去”带来了全新的机遇。而如何将文化产业的伦理情结与“一带一路”所展现出的伦理意蕴相契合,并使其表征或诠释的价值观有助于促进文化理解和文化对话,就成为文化产业能否成功“走出去”的关键。具体来看,可从如下四个层面着力推进:

1. 构建以“和合”观为主导的跨文化传播准则

文化产业“走出去”首先面对的是跨文化传播与接受问题。如何获得他国文化体系成员的认可是其中的关键。但由于跨文化交流、互通活动常常带有功利性,其目的或者是要从差异文化中寻求利于本文化发展的成分,或者是要将其扩展为产品销售市场,获取经济利益。这导致跨文化交流往往伴有对抗性,接受主体难以在文化消费中获取真正的人文关怀。人的存在其实是具有文化性根基的,文化首先表现为特定的人的文化,群体不同、地域不同都会导致文化的不同,每一个文化体系内的成员都不会希望自己被强行施加其他文化体系的意义编码。归根到底,这是一个文化认同问题。如果文化认同不畅还会导致身份认同的危机,进而形成既游离于自身原有的文化体系,又不属于此刻寄居文化体系的“陌生人”盖奥尔格·西美尔:《社会学:关于社会化形式的研究》,林荣远译,华夏出版社,2002年,第 512页。。这种“陌生人”的出现意味着某个文化体系的保护、指向、规定功能受到其他文化体系的质疑和挑战,其最直接的结果就是文化主体性的危机。如果文化主体的这种平衡状态被破坏,势必会引发激烈的对抗,阻碍跨文化接受。因此,在跨文化传播中不刻意破坏在地的文化伦理体系,尊重主体的文化选择就十分关键。具体来说,这需要构建一种“和合”的跨文化传播准则,倡导“己所不欲,勿施于人”“有容乃大”“和而不同”的理念。此外,在具体跨文化传播实践中还要坚持情境分析的原则,要根据具体情境因时、因地制定传播策略,做到充分尊重他者文化。

2. 以重塑产业伦理带动中国文化产业海外形象的提升

尽管发展文化产业是“一带一路”伦理意蕴实现的重要途径,但如果产业自身在运营中不能维持良好的秩序,其结果也是事倍功半。产业伦理简而言之其实指的就是产业经济发展过程中所涉及的道德关系(正确或错误的行为),是传统伦理在经济领域的深化。而具体到文化产业伦理,则又涉及文化产业的属性问题。由于文化产业区别于一般产业部门的特征主要在于它是以审美性为主要特征的生产,其最终目标是使消费者获得精神层面的愉悦,这就导致了文化产业伦理具有双重标准,一方面要符合道德尺度,另一方面还要符合人文尺度。也就是说,它既要以规范的秩序获取经济效益,又要在经济效益之外展现人文关怀。但在实际的运营过程中,二者却时常爆发冲突。对企业来说,其目的在于获取市场效益,而非做公益为大众提升人文素养。而对产业而言,资本永远是首要驱动者。在多数企业看来,文化仅仅是一种工具,如果企业没有经济效益,那么公益性也根本不会实现。在过去几十年的对外贸易中,虽然中国文化产业的海外市场逐渐扩大,但由于部分企业在运营中频发抄袭、盗版等不良行为,甚至为了经济效益不惜牺牲产品质量,忽略审美和人文价值,开发低俗、恶俗产品,使产品不仅没有被海外接受,反而酿成了文化冲突,致使中国文化产业在海外被扣上了抄袭、山寨、无创新能力等不良标签。这种后果的酿成是与企业不重视产业伦理秩序,唯自身利益优先的做法密切相关的。因此,在“一带一路”新机遇下,中国文化产业急需开展一场自净运动,在产业开发、内容设计、市场运营、价值观传达等环节寻求伦理规范,以一个健康、规范的伦理秩序提升中国文化产业在海外的口碑和形象。

3. 推動新时代中国特色社会主义文化的海外精品化实践

在文化全球化和移动互联网相互交织的时代,一个国家如何将自身的文化传播到世界各地,使其成为世界文化市场的主流,而不被排除在世界文化对话之外,是一个需要思考的时代命题。文化“走出去”要有所依托,这个依托应当建立在对自身文化的正确认知基础上。不仅要评估自身文化与他者文化之间是否存在沟通、对话的基础,还要对自身文化的优劣,以及哪些要素对世界文化发展与人类命运共同体建设能够产生作用进行评估。这就需要在开展跨文化传播和对话的同时,夯实好自身文化。这里的自身文化,在新的时代背景下,应该聚焦在三个方面:其一,讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的中华传统优秀文化;其二,脱胎于中国改革开放,具有民主、自由、文明、和谐、公正、诚信、友善等特色的新时代文化;其三,诞生于文化工业,具有时尚、新颖、创新、好玩等特色的优秀创意文化。李辽宁:《“一带一路”背景下中国价值观国际传播论纲》,载《理论与评论》,2018年第5期,第1719页。这三个层面是新时代中国特色社会主义文化的基础,应统一于“一带一路”开辟的文化产业“走出去”实践中。当然,这一实践的展开还需要一个个鲜活的文化产品,特别是文化精品来实现。近年来,尽管中国文化产业在不断走向国际市场的同时,出现了精彩纷呈、亮点不断的局面。但总体上,中国文化产品的国际市场占有率依然是偏低的,产品质量参差不齐、科技含量和附加值低、创意不足、难以引发文化共鸣等问题依然严重,文化精品缺乏是中国文化产业在海外市场最核心的痛点。多数企业推出的产品,既没有把握到新时代中国特色社会主义文化的精髓,也不善于展开跨文化的对话,将中华文化与在地文化进行有效对接,致使自身难以融入世界多元文化的大家庭中。因此,加快推进新时代中国特色社会主义文化的海外精品化实践对扭转目前的不利局面是十分必要的。

4. 通过对话、互渗、融合构建文化间的“共通性”

在文化产业“走出去”的初级阶段,文化产品因忽视文化差异性而过于强化本土文化色彩,致使在海外市场效果不佳。在跨域文化传播中,本土文化固然是根基,但如果不能因时、因地而变,与在地受众的审美趣味进行融合,也不能获得认可。因此,在保持自身文化特色的基础上,寻求不同文化间的沟通、对话、交融,实现文化的共通性就是文化产业“走出去”的持久生命力所在。这就需要打破区域内的空间界限,进行跨地域、跨文化系统的要素创新与整合。“一带一路”沿线涉及众多国家,汇聚了大量的审美文化资源,是一个庞大的、可供多层次开发的“IP”宝库,文化多样性是其突出特征,而要对其进行有效利用,则势必要进行创新性改造。如美国《功夫熊猫》系列电影的成功便是得益于对中国文化元素的美国化改造。它表明,只要寻找到“共同的喜好”,具有强烈本土文化色彩的产品也能被异质文化体系的受众所接受。此外,构建文化间的“共通性”还要善于打破时间界限,在历史中寻找共同文化资源,使其再生。从历史的角度看,“一带一路”沿线各国与古丝绸之路有着深厚的历史渊源,它们曾在历史上进行了频繁的文化交流和融合,时至今天仍然有不少文化形态有共通性。因此,按照现代消费需求对这些资源重新进行挖掘和整理,予以推陈出新,不仅有助于产业化开发,也有助于构建当代的文化共通性。

总的来看,在文化产业与“一带一路”相互驱动的态势下,推动文化产业“走出去”将推进“一带一路”的文化经济实践和伦理意蕴传达,而“一带一路”的伦理意蕴传达也为重审文化产业“走出去”提供了新的契机。当然,在“一带一路”背景下重构文化产业“走出去”的发展体系是一个系统性问题,除了上述层面外,还需要政策、资金、法规、人才、平台等多方面的支撑。但如何将独立的、差异的,有着不同价值观念的文化系统与市场体系有效联结起来,打造一个共同发展的格局是问题的根本。从上述分析可知,伦理应当是解决这一问题的关键钥匙。当前“一带一路”对文化产业“走出去”的驱动性作用已显现,一种强调以跨文化互通为生产力的新的文化产业发展格局也正在形成。将伦理作为考察“一带一路”文化产业发展的常态维度,不仅能助力文化产业“走出去”的良性发展,还会促进中华文化与世界文化之间展开建设性对话,为真正扩展出一种基于人类命运共同体的价值共识而服务。

The Ethical Implication of “the Belt and Road” and

Its Enlightenment to the “Going Out” of Chinas Cultural Industry

CHAI Dongdong

College of Cultural Creativity, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China

“The Belt and Road” has ethical implications in terms of humanity, sharing, equality, justice and harmony, and the practice of these implications plays an important role in driving the “going out” of Chinas cultural industry. However, the complicated political, economic and cultural situation along the route of “the Belt and Road” and the inherent ethical complex of Chinas cultural industry bring challenges to it. In order to meet these challenges, Chinas cultural industry should establish a criterion of cross cultural communication based on “harmony”, enhance the cultural industrys image abroad by reshaping industrial ethics, promote the quality practice of socialist culture with Chinese characteristics for a new era, and construct “commonality” among cultures in the process of dialogue, mutual infiltration and integration. Only through these ways can the cultural industry be of service to the cultures “going out” and the overseas spread of “the Belt and Road” concept.

the Belt and Road; cultural industries; cultures “going out”; ethic