规模红利与公共服务:中国城市治理过程的“双维互构”及其演进

赵俊源 何艳玲

规模红利与公共服务的双维互构,推动了中国城市治理的演进并塑造了其支配机制。由此,中国城市治理呈现出持续变迁的五个阶段,并形成了相对清晰的三大进程,即规模红利先行、规模红利优先同时兼顾公共服务、规模红利与公共服务并重。一方面,规模红利获得与公共服务供给作为城市发展的双重目标,根源于国家治理的经济增长和维持稳定的双重目标,同时又因为其内在冲突性而影响着城市治理及各类城市问题。另一方面,城市治理会对国家治理产生反向影响,即要求国家在治理层面回应城市发展需求,完善风险资源配置和以市民权为核心的权利配置。城市治理与国家治理的复杂互构,在一定程度上塑造了中国改革进程。

双维互构; 城市治理; 国家治理; 规模红利; 公共服务

C912.81-A-0048-12

城市既是了解中国特色社会主义制度的重要场景,也是解释中国增长奇迹的关键机制。2015年12月,中央城市工作会议在北京举行,不仅奠定了中国城市管理向城市治理转型的基调,也确认了城市治理在国家治理体系中的重要地位。在中国城市治理历程中,两个核心机制——规模红利和公共服务相互交织,成为城市治理不断演进的关键。

一、 两种研究脉络:“在城市的治理”与“属于城市的治理”

在众多城市治理研究中,存在两种不同的研究脉络:

第一是“在城市的治理”。它将城市视为场景和地方,城市治理等同于“地方治理”,是国家治理体系的一部分。相应研究大多关注构成地方治理体系的城市政府如何运作并回应国家治理的各种需求。改革开放以来,城市政府被视为追求土地财政收益、地方经济增长的组织。许多理论描绘出城市政府作为地方政府是如何实现这些目标的,代表性观点有地方法团主义①、“地方政府即为厂商”②、“村镇政府即公司”③、地方发展型政府④等等。2004年,十六届四中全会提出了“构建社会主义和谐社会”,同时,官员问责制度不断完善,使得城市政府不完全以土地财政、经济绩效为目标,而是具有“风险规避”特质何艳玲、汪广龙:《不可退出的谈判:对中国科层组织“有效治理”现象的一种解释》,载《管理世界》,2012年第12期,第6172页。,即以“不出事”和社会稳定为主要标尺贺雪峰、刘岳:《基层治理中的“不出事逻辑”》,载《学术研究》,2010年第6期,第3237页。 。城市政府开始注重公共服务,回應并满足日益增长的公共服务需求。蔡禾:《从统治到治理:中国城市化过程中的大城市社会管理》,载《公共行政评论》,2012年第5期,第118页。在此背景下,很多研究指出城市治理的不足及转型方向,提出构建社会取向型政府、回应型政府等。薛澜、李宇环:《走向国家治理现代化的政府职能转变:系统思维与改革取向》,载《政治学研究》,2014年第5期,第6170页;李琼、吴姿怡:《政策抗争中地方政府风险收益与回应选择逻辑研究——基于三个地方政策抗争案例的比较分析》,载《公共管理学报》,2019年第3期,第2738页。

总体而言,上述研究呈现了城市政府的施政重心从促进经济增长、保持社会稳定转向回应社会与民众诉求,并从政府角色、职能转变、行为策略等方面构建城市治理的中国经验。彭勃:《从“抓亮点”到“补短板”:整体性城市治理的障碍与路径》,载《社会科学》,2017年第1期,第310页。这些讨论集中在作为地方政府的城市政府是如何处理与社会、市场的关系的,以及这种关系下的治理目标、治理方案和协作过程。徐顽强、王文彬:《建国七十年来我国城市治理变迁、经验与未来走向》,载《西南民族大学学报》(人文社科版),2019年第8期,第17页。但多数时候,城市只是作为场景,城市治理仅仅被看作是地方政府在处理某一特定场域的事务。在“在城市的治理”研究中,城市政府与城市本身的关系并没有被充分讨论。但是实际上,城市性(或者城市特质)本身构成了城市治理的限定性条件。

第二是“属于城市的治理”。其主要聚焦于城市性,回答城市性如何被塑造及其产生的影响,并将城市化进程与其他社会进程进行区分。在此,城市被赋予三层含义:其一,集聚是城市的本质,它要求生产要素与城市空间相互匹配。空间经济主义将城市视为生产要素的集聚场所,通过分享、匹配和学习三种机制实现规模经济。G. Duranton, D. Puga, “Micro Foundations of Urban Agglomeration Economies”, Handbook of Regional and Urban Economics, 2004, 4, pp. 20632117.其二,新自由主义城市理论将城市视为资本流动和剩余利润的生产场所,城市与资本不仅高度契合,还重构了资本循环过程,成为消耗资本剩余的重要场所。D. Harvey, Spaces of Capital: Towards a Critical Geography, Edinburgh University Press,2001,pp.237248.同时,具有不变性(spatial fixity)的城市空间可以转变为可流动的资产,以此获取租金利润。K. F. Gotham, “Creating Liquidity out of Spatial Fixity: The Secondary Circuit of Capital and the Subprime Mortgage Crisis”, International Journal of Urban and Regional Research, 2009, 33(2), pp.355371; J. Shen, F. Wu, “The Suburb as a Space of Capital Accumulation: The Development of New Towns in Shanghai, China”, Antipode, 2017, 49(3), pp.761780.全球化促使发展中国家卷入全球资本的流动中,进而影响其城市建设和城市发展战略。T. Rutland, “The Financialization of Urban Redevelopment”, Geography Compass, 2010, 4(8), pp.11671178.其三,新马克思主义城市理论将城市定位为劳动再生产的场所,按照桑德斯的观点,“城市系统的特殊功能在于劳动力再生产”。P. Saunders, Social Theory and the Urban Question, Routledge, 2003, p.131.资本的流动性让企业摆脱了地方性限制,城市不再是生产中心,而是劳动力的集聚中心。城市发展的关键不在于劳动力的生产,而在于劳动力的消费。这种消费形式不止是劳动者的个人消费,还包括只能由国家和城市政府提供的公共服务和集体消费品,如住房、教育、医院、社会保障、基础设施等。Castells M., The Urban Question: A Marxist Approach, Edward Arnold Ltd, 1977, pp.3949.斯科特等人提出,城市土地关系(urban land nexus)是理解城市本质的核心,城市土地关系实际上是一系列土地开发活动的呈现,过度的开发会导致空间的分异、极化以及斑驳、碎片化的空间“马赛克”,并折射到城市生产和生活中。A.J. Scott, M. Storper, “The Nature of Cities: The Scope and Limits of Urban Theory”, International Journal of Urban and Regional Research, 2015, 39(1), pp.115.生产、生活以及流通空间共同构成城市空间的基本类型。当然,城市不应停留在增长或生产维度,还要扩展到社会和文化维度。因为城市由不同区域功能联结并实现系统运作,N. Brenner, C. Schmid, “Towards a New Epistemology of the Urban”, City, 2015, 19(2), pp.151182.随着交通以及信息技术的发展,跨国经济往来变得密切,城市充当着外部联结的节点枢纽。基于本国、本民族、自身文化信仰的差异将会越来越多地反作用于城市经济合作,需要从文化维度理解城市间的差异并划分全球城市的类型。J. Robinson, “Cities in a World of Cities: The Comparative Gesture”, International Journal of Urban and Regional Research, 2011, 35(1), pp.123.总之,城市本质上是承载着社会生产、交换、消费及城市文化的地理空间,政府则通过城市空间来提供集体消费品和公共服务,确保社会稳定并实现社会再生产。

基于这三种含义,城市治理面临的问题有所不同:其一,城市作为生产要素集聚的场所,当生产要素的集聚与城市规模不匹配时,会造成资源配置低效率。陆铭、陈钊:《在集聚中走向平衡:城乡和区域协调发展的“第三条道路”》,载《世界经济》,2008年第8期,第5761页;韩立彬、陆铭:《向空间要效率——城市、区域和国家发展的土地政策》,见《城市治理研究》,第一卷,上海交通大学出版社,2017年,第108126页。其二,城市作为资本流动的场所,资本积累不仅产生生产剩余,也导致了城市不均衡发展。因为,资本的空间流动产生剩余利润和超额地租,而租金收益最大化所导致的士绅化(gentrification)成为一种全球现象,Smith N., “Gentrification and the Rent Gap”, Annals of the Association of American Geographers, 1987, 77(3), pp.462465.城市原住民外迁以及城市劳动者职住分离都是这种现象的集中体现。郑思齐、张晓楠、徐杨菲等:《城市空间失配与交通拥堵——对北京市“职住失衡”和公共服务过度集中的实证研究》,载《经济体制改革》,2016年第3期,第5055页。 一旦经济危机引发的城市危机扩展到生活领域,贫民和弱势群体将面临破产甚至是无家可归的困境。其三,城市作为劳动再生产的场所,生产逐利性与再生产分配性之间的紧张关系使得城市矛盾突显。由于政府提供的集体消费品和公共服务是实现再生产的基础,一旦公共服务出现偏差,会导致城市社会的空间不平等。这种空间不平等又会反作用于城市社会,导致城市社会不稳定。

这些研究从不同角度探讨了城市性的意义及其影响。本文将继续沿着第二条脉络推进,并基于城市性来梳理城市治理的演进。从城市性出发,城市被定位为生产要素集聚、资本流动的场所和劳动再生产场所,集聚、生产与消费、再生产是城市性的正反两面,形成了两个对于城市治理而言非常重要的概念。其一,城市的集聚和生产形成了规模红利。它包含三层含义:与人口红利、技术红利、资本红利不同,它是基于城市性产生的,即只有当人口、技术、资本等要素在城市中相互作用,才能形成规模红利。同时在中国场景下,城市规模红利是由市场机制、国家治理目标和政府政策建构起来的。规模红利包括生产要素集聚形成的规模效应、土地资本化所形成的资产增值、城市功能区分形成的级差地租、城市消费形成的经济循环。参与城市建设的主体获得的规模红利有所不同,政府从中获得财政收入、经济增长、社会稳定,企业从中获得经营利润、资产增值,城市居民从中获得收入增长。其二,城市的消费和再生产指向公共服务,即由于人口集聚造成城市公共服务不足,特别是公共服务的拥挤问题,如交通拥挤、教育学位不足、住房紧缺等。踪家峰、林宗建:《中国城市化70年的回顾与反思》,载《经济问题》,2019年第9期,第19页。总之,规模红利和公共服务是城市最重要的特质。城市治理的内在矛盾正是通过规模红利获得与公共服务供给表现出来,这两种要素交织在一起,推动城市治理不断变革。

基于此,本文对城市治理的界定是:以政府为主体并协同其他主体,共同回应基于城市性而产生的各类公共问题的过程与机制。在这些公共问题中,公共服务特别是拥挤性公共服务是一个突出问题。但对中国来说,发展型国家的本质意味着规模性红利获得同样是重要的问题。为此本文着重完成两个任务:一是围绕规模红利获得与公共服务供给的双维互构,讨论城市治理演进的基本轨迹,探讨其对新中国成立以来城市治理的影响,以期对城市治理的支配性机制进行阐释;二是从国家治理的角度推进中国城市治理逻辑的解释,在此基础上阐述城市治理与国家治理的相互联系,进一步锚定并深化中国城市治理研究的内涵。

二、 城市功能的确认与中国城市治理发展阶段

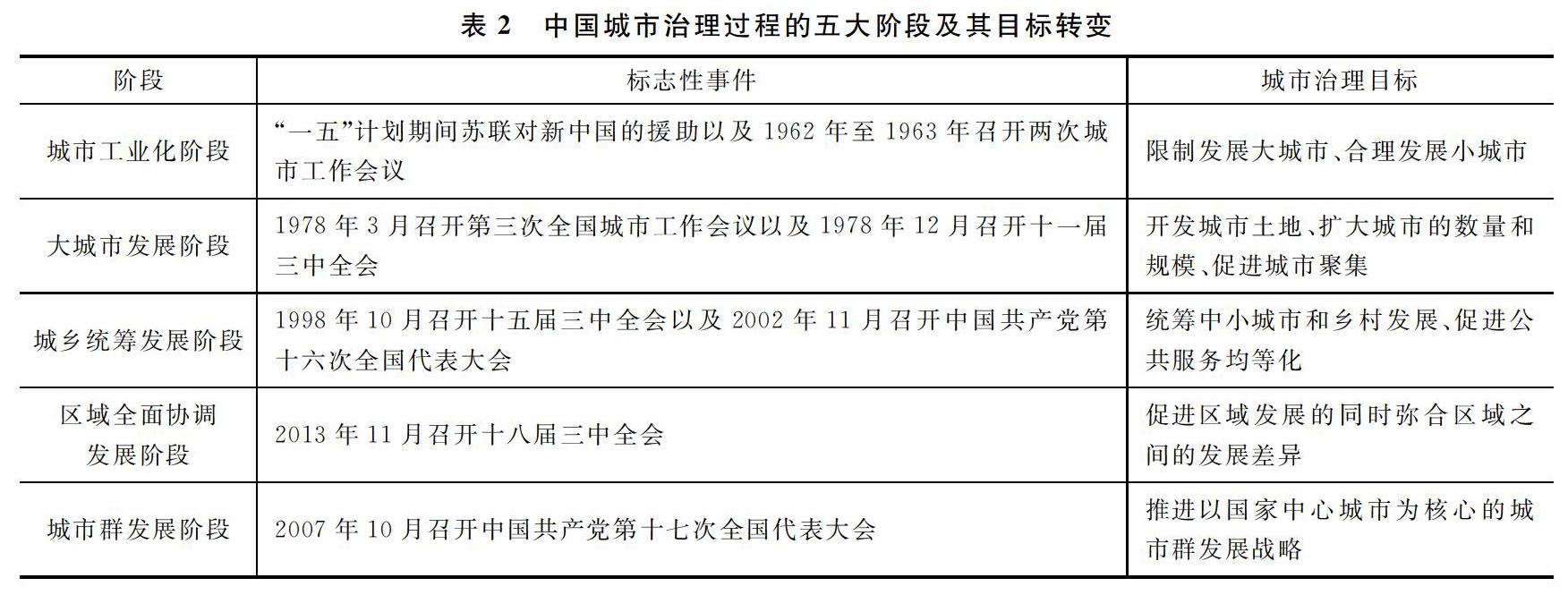

根据规模红利与公共服务这两个维度,可以将中国城市治理进程划分为五个阶段。在每个阶段,城市功能不断被确认,使得规模红利与公共服务交替倚重,不仅塑造了不同阶段城市治理的重点议题,更塑造了不同阶段的城市发展动力。

1. 小城镇建设与乡镇企业发展:城市作为工业化容器

新中国成立初期,首要任务是从落后的农业国变为先进的工业国,实现国家工业化。城市被作为工业生产的容器纳入社会主义工业生产体系中,并被进行了相应改造。其一,城市被改造成为工业项目的载体。“一五”计划期间,苏联援建工业项目分布在以沈阳为中心的东部地区、以北京为中心的华北地区和以武汉为中心的华中地区。同时,为了满足工业生产,在自然资源丰富的地区新建或扩建功能单一的资源型城市,从而奠定了我国的工业基础。其二,城市被改造成为社会主义生产组织的载体,即城市单位制。单位制是生产功能、动员功能、行政管理功能高度统一的社会组织形式,它通过中央和地方政府的行政指令进行生产并分配公共服务。

这一期间,国家和中央实施了一系列城市政策。1955年,国家建委召开工业布局与城市建设座谈会,提出“发展中小城市,不发展大城市”。特别是在1962年9月和1963年10月,中共中央、国务院分别召开了两次全国城市工作会议,针对城市人口规模扩大、城市化率提升,提出城乡人口必须保持合理比例的原则,减少过多的职工和城镇人口,同时提出“继续严格控制城市人口。在今后相当长的时间内,城市一般不要从农村招工”。一系列的“反城市化”政策限制着城镇人口规模和城市数量,为社会主义工业化建设积累了生产剩余。

改革开放之初,社队企业和乡镇企业逐渐兴起。为了激发经济活力,小城市(镇)发展便成为这一时期城市建设的主要形式。1979年,十一届四中全会通过《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》,明确“有计划地发展小城镇建设和加强城市对农村的支援”。1984年,国务院颁布《城市规划条例》,以法律形式明确了乡镇的建设原则,如统一规划、合理布局、节约用地、适当集中、控制分散等。小城市(镇)发展模式促进农村剩余劳动力就近就业,“离土不离乡、进厂不进城”夏柱智、贺雪峰:《半工半耕与中国渐进城镇化模式》,载《中国社会科学》,2017年第12期,第117137页。,不仅促进了乡镇企業发展,也为农村工业化、就地城市化创造了条件。在1979年到1998年期间,小城市(镇)数量从两千多个迅速增长到1.8万个,中小城市从153座增长到583座。王小鲁:《中国城市化路径与城市规模的经济学分析》,载《经济研究》,2010年第10期,第2032页。这一阶段的城市治理目标是实现城市工业生产与城市人口规模的最优平衡,这就需要对城市的数量、规模、人口进行控制,一方面限制大城市规模和数量,减少城市消费和公共服务,另一方面又要保持一定比例的中小城市,使其成为大城市与乡村的“中转站”,以缓解人口流动的压力。

2. 城市经营与土地开发:城市作为增长机制

随着市场化改革深入,经济增长的场所从乡镇转向城市,标志性事件是1978年3月国务院召开的第三次全国城市工作会议。会议明确指出“城市是我国经济、政治、科学、技术、文化、教育的中心,在社会主义现代化建设中起着主导作用。城市建设是形成和完善城市多种功能、发挥城市中心作用的基础性工作”。同时,行政分权改革和分税制改革促使城市政府角色发生转变。政府转向地方企业家主义,从经营企业转向经营城市。其中,土地是政府经营城市的重要资源,也是财政收入的主要来源,土地制度变革是城市从工业生产容器转向经济增长机制的第一步。

其一,土地有偿使用及“招拍挂”制度使得土地变成可交易、可流动的商品。政府在土地开发中获得土地出让金,而农民在土地开发中获得地租收入,激发了政府和村集体企业的积极性。1997年至2000年,中国城镇建设年均征用土地456平方公里,2001年后征用规模急剧增加,2001年至2010年期间总征用土地达1.6097万平方公里。中国经济增长前沿课题组:《城市化、财政扩张与经济增长》,载《经济研究》,2011年第11期,第420页。其二,城市土地的功能从服务于工业生产转变为促进生产要素集聚。在计划经济时期,城市基础设施建设和空间规划的目标在于尽可能多地生产工业产品。市场化改革以后,城市基础设施的建设和空间规划旨在满足生产要素的优化配置。为了促进资金、原材料、人口的集聚,城市建设以道路交通、港口码头、工业园区为主。其三,行政分权改革和分税制改革促使城市政府在经济发展中发挥更为主动的作用,政府通过提供具有竞争力的税收优惠和土地政策招商引资,形成“城市创业精神”。尹来盛、冯邦彦:《从城市竞争到区域合作——兼论我国城市化地区治理体系的重构》,载《经济体制改革》,2014年第5期,第3842页;何艳玲、李妮:《为创新而竞争:一种新的地方政府竞争机制》,载《武汉大学学报》(哲学社会科学版),2017年第1期,第8796页。

这些转变说明,土地对于政府和地方经济尤为重要,而城市自身的地理环境和自然资源禀赋同样塑造了城市的竞争优势。为了实现经济增长,中央通过行政赋权和区划调整来实现公共资源与城市的匹配。其一,确定城市的行政等级。1989年,全国人大常委会通过《中华人民共和国城市规划法》,按市区和近郊区非农业人口数量将城市规模等级划分为大城市(50万人以上)、中等城市(20万—50万人)、小城市(20万人以下)三级。1995年,中央机构编制委员会印发《关于副省级市若干问题的意见》,将原14个计划单列市包括沈阳、大连、长春、哈尔滨、 南京、宁波、厦门、青岛、武汉、广州、深圳、成都、重庆、西安。加上济南、杭州列入副省级市。大连、青岛、宁波、厦门、深圳这些非省会计划单列市在被确定为副省级城市之后,仍保留计划单列资格,财政收支与中央挂钩,无须上缴省级财政。因此,不同级别的城市所控制的人口规模和资源不同。城市在政府行政序列中的等级越高,所掌握的公共资源越多,也更有能力招商引资并带动区域发展。其二,20世纪90年代末期开始进行大规模的行政区划调整,如撤县设区、撤镇设街、成立经济特区和产业新城等等。这两种改革的结果是创造了一批行政级别较高的城市,并通过空间重组向外扩张,从而开启了以大城市为核心的城市发展阶段。在土地财政和经济增长的双重目标下,城市政府既要谋求自身行政级别的提升,提高其在行政序列中的地位,从而获得更多公共资源,还要通过行政区划调整来扩大城市规模,不断进行招商引资,建设基础设施,开发工业园区,开放人口流动。这一时期的城市治理目标是实现资金、技术、劳动力等生产要素在城市中集聚。

3. 城乡发展不平衡与基本公共服务均等化:城乡统筹发展

资源向大城市倾斜的政策设计和规划安排实现了生产要素的集聚,但也会造成中小城市和城镇的收缩和衰落。特别是与大城市相比,城镇吸纳农村剩余劳动力的能力较弱,且乡镇企业因为规模较小、相对分散,无法形成规模优势。因此,偏重发展大城市的策略加深了城市发展差距,造成小城镇发展停滞甚至衰败。小城镇无法成为联结大城市与乡村的节点,则又会加剧资源和人口流失,造成城市之间、城乡之间发展不平衡,既无法促进农村经济转型,也无法为城市工业和服务业提供新的发展空间。

20世纪90年代开始,中央多次强调要缩小大城市与小城镇、城市与乡村之间的差距,构建新型城乡关系。1995年,国家体改委、建设部等部委制定《小城镇综合改革试点指导意见》,选择一批小城镇进行改革试点,完善小城镇政府的经济社会管理职能,深化规划改革,促进多元化投资。1998年,十五届三中全会指出“发展小城镇是带动农村经济和社会发展的大战略”。2000年,中共中央、国务院出台《关于促进小城镇健康发展的若干意见》,提出发展小城镇是实现我国农村现代化的必由之路,提出要培育小城镇经济基础、完善小城镇的建设用地规划与使用、改革小城镇户籍管理制度等意见。蓝志勇:《新中国成立70年来城市发展的进程与未来道路》,载《福建师范大学学报》(哲学社会科学版),2019年第5期,第3542页。

中央不仅要实施城乡统筹发展战略,还指出了实现这一战略的路径,即公共服务均等化。2002年,十六大报告提出“统筹城乡经济社会发展”。2005年,十六届五中全会提出“按照公共服务均等化原则,加大国家对欠发达地区的支持力度”。2006年,十六届六中全会通过《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》,将推进基本公共服务均等化纳入政府議程。2007年,十七大报告强调基本公共服务均等化对推动科学发展、社会和谐的重要意义。2012年,国务院公布《国家基本公共服务体系“十二五”规划》,明确城乡公共服务均等化的范围、对象、保障标准以及覆盖水平等。2013年,十八届三中全会提出“统筹城乡基础设施建设和社区建设,推进城乡基本公共服务均等化”。这一时期的城市治理目标是大城市与小城镇兼顾发展,既要确保大城市的经济增长,也要对过度发展大城市的负面影响进行纠偏,通过公共服务均等化来保障小城镇协同发展。

4. 城市极化与区域差异:区域全面协调发展

城市是技术、人才、资源的集聚地,当大城市的溢出效应扩展至周边城市时,区域发展红利得以显现,并成为经济增长极。但问题在于,一旦城市之间的发展差异越来越大,会导致区域之间差异明显。周岚、施嘉泓、崔曙平等:《新时代大国空间治理的构想——刍议中国新型城镇化区域协调发展路径》,载《城市规划》,2018年第1期,第2025页;陳进华:《中国城市风险化:空间与治理》,载《中国社会科学》,2017年第8期,第4360页。为了弥补这种差异,中央也采取了一系列政策措施:

其一,对欠发达地区进行大规模财政转移支付。例如:2000年单独出台了民族地区转移支付政策,2005年出台“三奖一补”县乡奖补转移支付,2008年设立国家重点生态功能区转移支付,等等。这些一般性或专项性转移支付有力促进了区域协调发展。其二,在建设用地指标的分配上,对于欠发达地区更为宽松,并收紧东部沿海城市与中西部大城市的土地供应。其三,出台一系列关于区域协调发展的政策性文件。2013年,十八届三中全会强调“建立和完善跨区域城市发展协调机制”。十九大提出,要实施区域协调发展战略和乡村振兴战略。2014年,国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》,提出全面放开建制镇和小城市落户限制、有序放开中等城市落户限制以及合理确定大城市落户条件等一系列政策。这一时期的城市治理目标是,既要利用大城市集聚所产生的辐射效应促进区域发展,同时面对更大范围的区域发展差距,通过一系列的财政、产业、土地政策消解区域发展不平衡。

5. 中心城市与新经济增长极:城市群作为国家战略

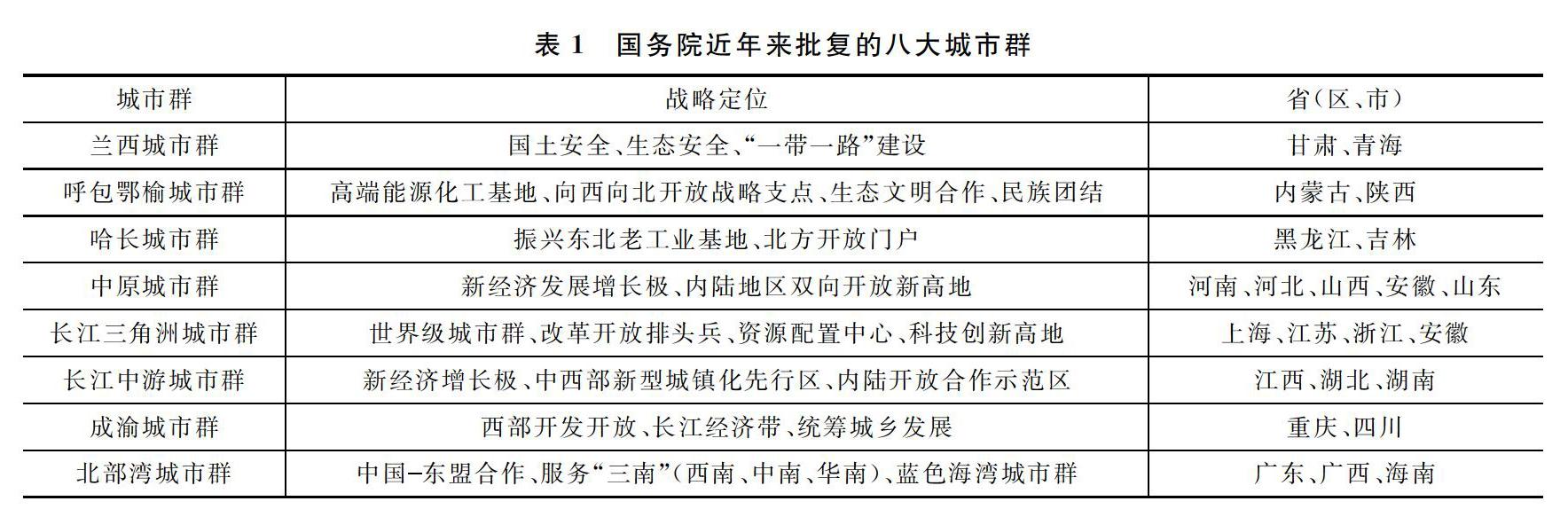

大城市对周边城市存在着吸纳与扩散的双重效应,城市蔓延会促使相邻城市之间的产业分工日趋成熟,形成以大城市为核心的中心外围城市群(都市圈),并逐渐取代单个城市成为经济增长极。城市群不是简单地将多个城市拼凑在一起,而是城市功能的相互融洽,是传统单体城市向城市共同体转型的新模式与新形态。Allen J. Scott, “Globalization and the Rise of City Regions”, European Planning Studies, 2001, 9(7), pp.813826.2005年十六届五中全会提出“把城市群作为推进城镇化的主体形态”。2007年十七大报告提出“以增强综合承载能力为重点,以特大城市为依托,形成辐射作用大的城市群,培育新的经济增长极”。此后,国务院先后提出长江经济带、京津冀协同发展战略,形成全面联动的城市群发展新格局(表1)。十九大报告明确提出“要以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局”。

城市群的性质取决于国家发展战略布局,并呈现出空间功能的差异性。其中,东部沿海城市群以科技创新、打造世界级城市群为主要目标,东北城市群承担着振兴老工业基地的重任,西部城市群则以国家安全、生态安全作为发展定位。2010年,城乡建设部编制的《全国城镇体系规划(2006—2020)》首次将北京、上海、天津、广州和重庆列为五大国家中心城市,着力推动建立国家中心城市、区域中心城市、地区中心城市、县城中心城市(镇)的多中心、网络化的四级城市体系。2016年,国家发改委、住建部联合发布《成渝城市群发展规划》《促进中部地区崛起“十三五”规划》,支持成都、武汉、郑州建设国家中心城市。2018年,《关中平原城市群发展规划》提出支持西安建设国家中心城市。与区域全面协调发展战略有所不同,城市群发展仍以大城市为核心,着重激发中心城市的辐射效应。这一时期的城市治理目标是发展中心城市,打破相邻城市的行政边界,促进生产要素流动和匹配,促使相互毗邻、不同规模、不同级别的城市从竞争转向合作。

三、 规模红利—公共服务的双维互构与中国城市治理的特征

规模红利与公共服务的双维互构,既决定了中国城市治理的不同阶段,也决定了城市治理的基本特征,并推动着城市治理变革。

1. 规模红利—公共服务的更替

城市治理的第一阶段,即城市工业化阶段,其时间可界定为从新中国成立后到改革开放之前。为了促进工业尤其是重工业发展,我国建立了以城市为载体的计划经济体系。其结果是,与1949年相比,1978年国民收入中工业所占份额从12.6%上升到46.8%,初步建立了独立而且全面的工业体系。这一阶段,城市的空间布局受到工业布局的支配,城市资源和产出由中央计划统筹分配。由于人口、资金、技术的自由流动受到限制,也就无法形成生产要素集聚和规模红利,加之以工业增长为中心的城市建设过于重视工业生产,城市公共服务不足而且标准较低。因而,这一阶段的城市既无法孕育规模红利,公共服务也受到限制。

第二阶段是发展大城市阶段,其时间可界定为从市场化改革以后到住房商品化之前。在分税制改革和土地市场化改革的激励下,城市政府通过开发土地来促进生产要素集聚,实现经济增长,从而形成了第一次城市规模红利。与此同时,为了获得竞争优势,城市政府通过低廉的土地价格和劳动力优势来降低企业生产成本。因此,尽管这一阶段需要通过扩大城市规模、数量和人口来实现和集聚规模红利,但由于在城市建设中过于重视水、电、气、交通、工业园区等基础设施开发,相对忽视了城市居民的居住、生活需求,尤其是流动人口的公共服务需求。

第三阶段是城乡统筹发展阶段。随着城市化进程的深入和住房商品化改革的开启,城市的消费功能突显,土地的使用方式从建设工业园区、经济开发区转向开发商业地产。政府从积极地招商引资转向了促进房地产开发。邵朝对、苏丹妮、邓宏图:《房价、土地财政与城市集聚特征》,载《管理世界》,2016年第2期,第1931页。 加之土地资源日趋紧张和城市土地价值的提升,城市空间价值的增值成为经济增长的动力,形成了第二次城市规模红利。但这种规模红利是建立在房地产开发并成为支柱产业的基础上,过度开发不仅造成城市产业结构失衡,而且使得公共服务和资源配置偏向城市中心区域,造成城市内部、城市与乡村发展不平衡。为此,中央和地方政府将公共服务均等化纳入城市治理的重要议题,以此缓解城市边缘地区的收缩和衰落,并回应城市问题和居民需求。

第四阶段是从部分城市地区优先发展转向区域全面协调发展阶段。大城市扩张不仅促使生产要素向周边城区转移,也促使人口向周边地区转移。城市治理不再是城市范围内的治理,而是区域层面的资金、技术、劳动力以及公共资源的流动与匹配。区域发展是城市集聚和扩张的必然阶段,规模红利溢出到周边城市,并进一步创造更大的规模红利。但这也意味着,城市之间的发展差距越大,区域之间的差距也就越大。而区域发展打破了城市政府的屬地边界,需要从中央层面出台政策,特别是公共服务政策来消解区域发展不平衡。

第五阶段是城市群发展阶段。城市群作为城市化的主要形式,促使城市治理的内涵再次发生改变。一方面,强调中心城市的发展及其对毗邻城市的经济协调和辐射效应,规模红利的来源从单个城市的经济集聚转向了城市群集聚。另一方面,城市群集聚意味着城市之间的联系更为紧密,要素流动更为频繁,以属地管理为基础的城市公共服务供给存在诸多问题。当属地化的公共服务不能匹配要素流动时,城市政府要在交通网络、政务服务、人才流动、文化交流等方面加强合作,实现公共服务供给的区域协调。

2. 中国城市治理的特质及其矛盾

由此,中国城市治理也呈现出“双维性”,在实践中表现为:一方面城市政府通过经营城市来获得规模红利和递增效应。另一方面,面对这一过程所产生的城市问题、城乡发展不平衡、区域发展失衡,公共服务供给成为城市政府消解城市问题、维护社会稳定和回应市民需要的重要机制。二者相互抵牾。在早期,中央和地方采取一系列措施来强化增长要素,如鼓励乡镇企业发展、土地使用权有偿流转等等。相应的城市政策则尽可能限制公共服务的供给,如控制大城市、发展小城市(镇)策略。以1998年的住房商品化改革和“村改居”为分界点,在城市功能偏向居住和消费、流动人口增多、农村人口转为城市人口的背景下,公共服务紧张问题由此突显。之后,中央和地方采取一系列措施来强化公共服务供给,如强调基本公共服务均等化、财政转移支付、放宽或限制建设用地指标等等。其目的在于促进东中西部的区域协调发展,同时统筹城市内部的协调发展。一种具有继起关系的中国式城市治理图景被绘制出来。一方面,围绕经济增长,城市形成了一套与之匹配的治理系统——GDP导向的政府绩效考核机制何艳玲:《理顺关系与国家治理结构的塑造》,载《中国社会科学》,2018年第2期,第2647页。。另一方面,虽然规模红利与经济增长一直是对其进行认知的城市治理主线,但这一主线逐渐融入复合逻辑中——既有规模也有服务,即规模红利先于公共服务,而公共服务构成对规模红利的约束。特别是近些年来,城乡基本公共服务均等化、区域协调发展以及户籍制度改革等,都体现了城市治理面向更为复杂、混合的治理环境。规模红利获得与公共服务供给在不同层面的混合,塑造了中国城市治理的内在矛盾。

首先,城市规模红利的获得需要生产要素自由流动,弱化了城市行政边界;但同时为了促进规模红利的产生,中央对城市进行行政赋予,使城市具有行政等级,相应的公共服务和公共资源在具有行政等级性的城市中分配。在城市发展的早期,城市的集聚效应不明显时,规模红利和公共服务是匹配的。一旦城市集聚效应扩大到区域和城市群,二者之间出现不匹配。这对城市产生了两种影响:对城市群来说,中心城市与周边城市的行政级别不一致,中心城市创造了大量规模红利,但公共服务在城市群中分配不均衡;对发展较快但级别较低的城市来说,尽管创造了大量规模红利,但其低行政级别使得公共服务配置标准较低,常常面临“小马拉大车”的局面。因此,城市群不仅要联结城市间的物理边界,还要开放城市间的行政边界,促进生产要素的自由流动和公共服务的均等配置,缩小地区发展差异。城市从集聚发展走向均衡发展,以此来解决规模红利与公共服务之间的矛盾。

其次,城市投资的扩张与公共服务需求之间存在矛盾。城市不仅是企业生产的场所,也是劳动者的消费场所。城市化进程的深入,更加突显出城市的消费和居住功能。这使得城市规模红利的来源从政府招商引资、建立工业园区和产业集群转向了开发房地产和商业中心,重视城市居住空间和公共服务配套。范剑勇、莫家伟、张吉鹏:《居住模式与中国城镇化——基于土地供给视角的经验研究》,载《中国社会科学》,2015年第4期,第4463页。 但是,国家出台的一系列紧缩性地产政策,限制了城市政府的土地出让和房地产开发,进而使得城市规模红利减少。为了增加城市建设资金,政府将土地视为资本市场的信用担保,促使土地从商品化转向了金融化。这会产生一个问题,即城市建设按照资本市场的逻辑运作,城市投资偏向于周期短、利润率高、见效快的领域,容易忽视关乎民生但收益率低、见效慢的领域。与此同时,城市规模不断扩大,流动人口逐渐增多,居民对于个人消费品和集体消费品的需求日益增长,增加了政府的公共服务负担。因而,土地金融化增加了城市投资,却让城市投资集中流向高收益领域,并因此减少公共服务;但城市功能从生产转向消费和居住却增加了居民的公共服务需求。二者构成了城市治理的主要矛盾。

四、 中国城市治理、国家治理及其相互关系

规模红利—公共服务的双维互构并非偶然,而是植根于中国的国家治理中,并在本质上由国家治理在不同阶段的需求所决定。

1. 国家治理对城市治理的塑造

计划经济时期,城市集聚所产生的规模红利非常有限,且公共服务受到限制,二者并没有构成城市治理的支配逻辑。1978年十一届三中全会以后,中央提出“以经济建设为中心”的发展方针。1992年,邓小平南方谈话之后,以经济建设为中心的改革方略得到进一步深化。同年十四大又提出建设社会主义市场经济体制。1993年,“实行社会主义市场经济”被列入我国《宪法》条文,经济发展逐渐成为现代国家建设的重要任务。这一方略在城市治理上体现为将城市改革放在国家建设的重要地位,并在城市治理领域进行了一系列变革。国家治理目标与城市性和城市功能是匹配的,国家治理目标发生转变,必然要求城市也发生相应改变。当国家治理目标转向以经济增长为中心,意味着城市作为要素集聚的容器被定义成重要的增长工具。由此来看,城市治理过程中所蕴含的规模红利根源于国家的治理需求。正是由于国家治理对于经济增长的需求,城市治理中的“以规模增红利”才被激活。自20世纪90年代以来,一系列的人口、土地、住房、金融等政策促使城市发展进入快车道。

一方面,城市转型为生产要素的集聚场所。在改革开放之初,主要沿海城市通过“三来一补”、税收优惠政策、基础设施建设、设立专门性招商机构引进外来资本,以解决城市开发和经济发展的资金短缺问题。1990年5月,国务院颁布实施《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》,推行城市土地的有偿使用政策,城市土地既成为可交易的生产要素,也成为可增值的商品。之后,随着土地制度和金融制度改革,城市土地和住宅从商品化转向金融化,土地成为融资融债的信用担保,有助于资本的流动和增值。以经济增长为中心的城市空间规划和公共设施布局与生产要素的流动保持一致,以此来强化城市的集聚效应。另一方面,城市功能从强调生产转向生产与消费并重,城市再生产成为关键。2019年3月,国家发展和改革委员会发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,提出大城市取消或放松落户限制,北上广深等超大城市要大幅增加落户规模。而在新一轮城市“人才大战”中,各个城市政府通过人才引进政策取代了人口限制政策,包括提高人才补贴、降低落户门槛、取消落户购房约束等。

城市转型彰显了城市规模红利来源,即城市生产要素集聚、空间交换价值的增值与扩张。但是,城市规模红利的获得也带来了各类社会问题,特别是公共服务的空间不均衡以及不同人群之间的分配不平等。由此来看,城市治理过程中所蕴含的公共服务供给也根源于国家治理需求——改革开放以来所形成的保持社会稳定的诉求。正是由于国家治理对于社会稳定的需求,城市发展过程中的“以公共服务求稳定”才被激活。随着人口规模和数量的增加,城市居民所得的公共服务份额会减少,不断增加的需求与不断拥挤的公共服务可能会带来社会稳定压力。为此,除了保障经济增长的总体性目标,维护社会稳定同样成为国家治理中不可或缺的重要组成部分。何艳玲、汪广龙:《中国转型秩序及其制度逻辑》,载《中国社会科学》,2016年第6期,第4765页。体现在城市层面,国家相继出台了一系列旨在平衡公共服务的城市化政策。它包含两个层面的平衡:其一,城市之间、城乡之间的均衡发展。十九大提出,“到我国基本实现社会主义现代化时,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小,基本公共服务均等化基本实现,全体人民共同富裕迈出坚实步伐”。由此建立了城乡教育资源均衡配置机制、城乡居民医疗保障机制、对欠发达地区的财政转移支付机制等等。其二,城市内部均衡发展。除了城乡、区域的均衡发展,还要实现城市内部的公共服务均等化。2014年,《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》提出“加强市政公用设施和公共服务设施建设,增加基本公共服务供给,增强对人口集聚和服务的支撑能力”。例如:在教育方面,重视农民工随迁子女公平接受义务教育,并为随迁子女进城提供财政保障;在市政建设方面,从分重点运营转向全面投入、多元经营。

可见,中国城市治理嵌入在国家治理体系中。经济增长与社会稳定是国家总体性治理的内在需求,为了顺应这两大需求,“规模红利获得”与“公共服务供给”的双维互构成为城市治理的支配性机制。前者回应经济增长目标,要求国家推进以资本流动和生产要素集聚为核心机制的城市化进程。这种城市化进程必然会造成公共服务的失衡和城市社会的分化。公共服务则隐喻着社会稳定的国家意图,要求通过公共服务均等化政策来弥合这种失衡和分化。借助于城市的规模红利及其增长效应,国家治理中的经济增长目标得以实现。而城市治理本身所产生的问题也在深刻影响着国家治理的目标选择和策略安排。

2. 城市治理对国家治理的影响

中国城市治理过程中所呈现的“规模红利—公共服务”的逻辑事实上植根于中国的国家治理逻辑,城市的发展同时也会对国家治理产生重要影响:

第一,规模红利所带来的城市发展不均衡,是国家治理需要回应和解决的问题。在相当长的时间里,规模化发展确实提高了城市经济发展水平。如果仅仅从经济增长角度来观察城市的规模化,通常会将城市的规模红利与中国的经济奇迹相联结。但城市发展还带来了另一个结果,即城市经济规模扩张所带来的发展不均衡。对于一个大国来说,真正面对的问题不仅仅是城市发展过程中所带来的各种城市性问题,也需要超出城市本身,解决城乡之间、城市之间、区域之间不平衡不充分的问题,这对中国国家治理提出了更高的要求。

第二,快速的城市擴张和城市竞争带来了城市金融风险,并需要在国家层面予以回应。1994年分税制改革后,为了弥补地方财政缺口,城市政府通过配置土地资源参与到资本循环过程中,并追求利润最大化,其通常采取两种渠道融资:一是以土地出让收入进行直接融资;二是政府将划拨的土地抵押给银行或者发行“城投债”,从而进行间接融资张莉、年永威、刘京军:《土地市场波动与地方债——以城投债为例》,载《经济学》(季刊),2018年第3期,第11031126页。 。城市发展过程中的城市债务在提供建设资金来源的同时,也引发了不容忽视的债务风险,即所谓“风险大锅饭”。刘尚希:《中国财政风险的制度特征:“风险大锅饭”》,载《管理世界》,2004年第5期,第3944页。从这一角度来说,城市金融风险已成为国家治理中需要特别防控的问题。

第三,城市发展带来的居民权利诉求成为国家治理的新特征。在中国城市治理进程中,规模化、集中化生产方式塑造着城市,也塑造着城市社会结构的多样化及各类权利诉求。一方面,城市居民的权利底线不断提升,内容也不断丰富,权利意识不断强化。另一方面,城市社会结构支离破碎且存在着极大的互异性。陈忠:《城市权利:全球视野与中国问题——基于城市哲学与城市批评史的研究视角》,载《中国社会科学》,2014年第1期,第85106页。 随着农民工、新兴业主、网民等多个社会群体以城市为中心集聚,他们对政治、经济、文化、社会等各个方面产生了多元且异质性的诉求。这要求国家治理结构必须在经济领域之外的更广泛领域对居民权利进行回应。

五、 调适性均衡:城市治理发展的未来

理解城市治理演變是理解国家治理转型的重要窗口。从实践层面上看,城市治理与国家治理也存在互构。首先,国家治理转型以城市变革为基础。国家发展目标从实现工业增长转向实现市场经济增长,城市成为规模红利的来源。由此,规模红利的来源从就地城市化、注重小城镇发展转向了以大城市发展为中心。更进一步说,城市通过生产要素的集聚而使得规模经济逐渐显现。随着城市扩张和区域一体化进程的加快,以城市群为核心的发展战略成为新一轮规模红利产生的重要机制。其次,城市发展中的不稳定因素对国家治理形成挑战。如果市场化转型所产生的社会结构分化、城乡和区域发展不均衡未能在治理层面得到及时回应,将会引发社会的不稳定。而城市因其拥挤性、异质性和多元性成为社会问题集中爆发的重要场域。同时,城市的空间扩张和宏观紧缩性调控政策促使城市政府为弥补财政缺口而进行融资,由此产生了潜在的城市债务和金融风险。因此,社会不稳定、城市风险与规模红利扩大相伴随而产生。

从理论层面上看,基于“规模红利—公共服务”的城市治理对现有研究形成了两种增进:第一,将既有研究中围绕着城市治理的特征、矛盾及其原因的各种解释置于一个统一的解释框架内。具体来说,以规模红利为目标的城市治理与以公共服务均等化为目标的城市治理之间始终存在张力。这种矛盾尤其体现在要素的跨区域流动与公共服务按区划而非需求配置的矛盾,导致人口规模与公共服务不匹配,土地指标与经济发展不匹配,城市经济集聚而无法达到最优规模。而也正是因为国家在规模红利和公共服务之间的选择塑造了城市与国家互构的主导逻辑和制度脚本。基于此,理解中国的城市治理要实现两个超越——一是超越地方(local)范畴,从国家治理的角度理解城市红利与均衡的实现,例如国家和中央政府先后提出“西部大开发”“振兴东北地区等老工业基地”和“促进中部地区崛起”等区域协调发展战略以及户籍制度改革,缩小城市之间由于市场潜能差异而导致的地区发展差距;二是超越城乡二元空间结构的想象,在城乡统筹发展的视野下理解中国城市治理,消解因城乡二元划分所带来的治理偏差。第二,不再局限于从宏观制度层面讨论国家治理对城市治理的影响,而是从城市内部的机制层面讨论城市治理对国家治理的影响,基于此,可提出“调适性均衡”的中国城市治理特质。城市治理的经验问题塑造了国家对城市政策的调整和推进。在这个意义上来说,城乡统筹发展、区域均衡发展等国家治理目标的提出都是在回应城市治理层面所面临的挑战,由此体现出国家治理的调适性。均衡则是支撑调适背后的逻辑。这里的“均衡”不仅指向经济规模最优,更指向治理层面资源分配的平衡以及对市民需求的回应。

沿着规模红利—公共服务的双维互构,城市治理正在经历着两种转换:一种是治理尺度的转变,“在城市的治理”变成“在区域、在城乡的治理”,它要求公共服务的扩展与规模红利的扩展保持一致。另一种则是增长的动力机制的转换。城市增长机制的变化使得规模红利的获得机制发生转变。公共服务本身也可以成为规模红利的来源。公共服务的质量改善和区域一体化进程本身为打破制约生产要素自由流动和实现更大规模红利的制度壁垒及管理约束提供了可能。同时,高质量的公共服务也将极大提高城市竞争力。当前,城市治理正逐渐从“规模红利优先并兼顾公共服务”转向“以人民为中心的治理”,这折射出城市发展不平衡、社会不平等和城市风险对国家治理形成的挑战,以及治理层面的调适性回应。因此,在城市治理实践中,均衡的意义更加突显,即:面对正在深化的中国城市化进程,国家治理需要持续与城市治理匹配、互构,而城市治理也将迎来一场全面而深刻的变革。

(感谢周寒博士、宋锴业博士的材料支持!)

Dividend of Scale and Public Service: The Evolution of

Urban Governance and Its Dominating Mechanism in China

ZHAO Junyuan1, HE Yanling2

1. School of Government, Sun Yat sen University, Guangzhou 510275, China;

2. School of Public Administration and Policy, Renmin University of China,

Beijing 100872, China

The bidimensional construction of dividend of scale and public service has promoted the evolution of Chinas urban governance and formed its dominating mechanism. Chinas urban governance has shown continuous changes in five stages and has been divided into three relatively clear processes: the initial process is that the dividend of scale comes first; the second process is to give priority to the dividend of scale while taking public service into account; the third process is that the dividend of scale and public service are equally important. On the one hand, the dual goals of the dividend of scale and public service are rooted in the national governance demand for economic growth and maintenance of stability. It affects urban governance and leads to various urban problems because of its inherent conflict. On the other hand, urban governance that undertakes the tasks of the state will have a reverse impact on national governance, that is, it requires the state to respond at the governance level, improve the allocation of risk resources and disposition of the rights with the civil rights as the core. The complicated interaction between urban governance and national governance has also shaped the process of Chinas reform to a certain extent.

bidimensional construction; urban governance; national governance; dividend of scale; public service